- •Дипломная работа пещеры горного алтая

- •1 Условия образования и изученность карстовых пещер Алтая

- •Орография

- •1.2 Геология и тектоника

- •Климатические условия

- •Гидрография

- •1.6 Почвы и растительность

- •1.7 Флора и фауна

- •1.8 Особенности образования карстовых пещер

- •1.9 История развития исследований пещер Алтая

- •2 Пещеры Алтая - уникальные природные объекты

- •2.1 Классификация пещер

- •Естественные пещеры Эндогенный пещеры

- •2.2 Описание пещер Алтая

- •2.2.1 Геофизическая пещера

- •2.2.2 Денисова пещера

- •2.2.3 Каменная пещера

- •2.2.4 Каракокшинская пещера

- •2.2.5 Музейная пещера

- •2.2.6 Тавдинская пещера

- •2.2.8 Усть-Канская пещера

- •2.2.9 Кульдюкская пещера

- •2.2.10 Экологическая пещера

- •3 Ценность и значение пещер Горного Алтая

- •3.1 Геологическое значение

- •3.2 Историческое значение

- •3.3 Формы жизни в пещерах

- •3.4 Эстетическое значение пещер

- •3.5 Медико-практическое и рекреационное значение пещер

- •3.6 Рекомендации по охране пещерных комплексов и прилегающих к ним ландшафтных участков

2.2.6 Тавдинская пещера

Талдинские пещеры находятся на левом берегу Катуни в районе поселка Известковый на территории туркомплекса «Бирюзовая Катунь». Примерно в этом месте граница Республики Алтай подходит вплотную к Катуни и дальше идет вниз по реке, так что основная часть пещерного комплекса, а возможно и он весь, расположена уже на территории Алтайского Края.

Талдинские пещеры получили свое название от когда-то существовавшего здесь поселения Талда. Неподалёку протекает и река Талдушка, которую иногда называют Тавдушка. Поэтому очень часто встречается и другое название пещер - "Тавдинские", так даже значится на стенде у подножия тропы. Сейчас оба названия полноправно сосуществуют. Однако, экскурсоводы признают, что правильное название пещер — "Талдинские".

Протяженность скал с пещерами вдоль берега около 5 км. Пещеры, которых здесь более 30, располагаются на высоте 40-200 метров над рекой. Многие из них имеют по нескольку входов и соединяются друг с другом, образуя большую взаимосвязанную систему. Пещеры являются Памятником природы Алтайского края.

Тавдинские пещеры известны тем, что в разные времена они служили жильем для человека. При раскопках в них были обнаружены предметы гончарного производства и другие археологические находки, датируемые ранним железным и бронзовым веками. В начале 19 века здесь жили староверы «скрытники». С пещерами связаны легенды о кладах, рассказы о спрятанном колчаковском золоте.

Еще до 1920-го года археологи искали древние писаницы на Тавдинских скалах. С 1960-х годов пещеры начали привлекать внимание спелеологов и карстоведов. В 1968 году исследовались объединенной группой Карстового отряда ЗСГУ под руководством Г.П. Шарихиной и третьей Алтайской экспедицией спелеологической секции ТГУ под руководством В. Чукова. Они искали выполненные охрой наскальные рисунки древнего человека. Безуспешно искали их и в 1970-х годах академик А. П. Окладников, и В.К. Вистингаузен в 1981 году.

В спелеологических источниках указываются различные размеры пещеры (от 140 до 250 метров) и разное количество ее входов (от 2 до 6). Формально входов ещё больше (по подсчетам В.К. Вистингаузена — 9). Длина всех ходов пещеры 270 метров, в том числе основной (магистральной) галереи — 140 метров. Главная галерея довольно просторна, в плане коленчатого строения, в сечении представляет собой сводовую, реже стрельчатую арку. Галерея постепенно поднимается, перепад от самого нижнего входа к высшему составляет 23 метра. На последнем 40-метровом участке перед самым высшим входом галерея, возвышаясь, закручивается спиралью, перекрывая свою нижнюю часть и образуя уступ. Стены и потолок пещеры преимущественно ровные, без выступов и ниш, нижний участок главной галереи полностью освещен, пол его покрыт серым пылеватым грунтом со щебнем и большим количеством растительного мусора. М. И. Крот именовал эту часть пещеры «Нижней галереей».

М. И. Крот нашел два глиняных черепка без орнамента и грузило из гальки на поверхности пола «Нижней галереи». Во внутренних частях пещеры он произвел пробные раскопки, которые не дали никаких результатов. Керамику М. И. Крот счел неолитической. В августе 1981 года, при посещении пещеры В.К. Вистингаузен нашел на полу «Нижней галереи» 3 фрагмента лепной толстостенной керамики, датируемых ранним железным веком, и 1 фрагмент, датируемый эпохой бронзы. На этом фрагменте, представляющем собой венчик от сосуда, заметен орнамент, состоящий из ряда неглубоких овальных вдавлений, расположенных наклонно, под углом друг к другу (сохранилось два вдавления). Материал, из которого был изготовлен сосуд — тесто с примесью дресвы, обжиг среднего качества, цвет — серовато-коричневый.

Сейчас Тавдинские пещеры являются «раскрученным» экскурсионным объектом, достопримечательностью Алтая. Они упоминаются практически в каждом путеводителе, в них организуются экскурсии со всех окрестных турбаз. Большинство маршрутов, пролегающих в этом районе, включают в себя посещение пещер. В связи с большим вниманием туристов, некоторые входы в пещеры даже оборудованы деревянными ступенями, а в некоторые даже провёден свет. Следует отметить, что в результате посещения многими тысячами туристов, Тавдинским пещерам нанесен значительный ущерб.

Наиболее посещаемой в Тавдинском массиве, является пещера Большая Тавдинская, другое название этой пещеры — «Девичьи слезы». Многие ученые считают, что в далеком прошлом эта пещера была святилищем. Вход в нее находится в нескольких десятках метров от дороги. От входа ответвляются узкие коридорчики в соседние пещеры. По ним можно попасть в пещеры, расположенные в верхней части горы. Постепенно подземный коридор главной пещеры расширяется, местами образуя причудливые сказочные гроты. Иногда пещеры открываются «окнами», через которые проникают солнечные лучи. Отсюда можно любоваться красивым видом, открывающимся на реку Катунь.

Немного ниже по Катуни, на высоте 80 метров над уровнем реки находится уникальная Тавдинская карстовая арка, имеющая 1996 года статус памятника природы республиканского значения. Она представляет редкую форму — остаток свода карстового туннеля или пещеры, имевший первоначально вид широкого пролета — моста, а позднее — арки. Ширина сквозного отверстия арки колеблется от 3 до 13 метров, высота — от 3 до 5 метров. Свод арки, толщиной 5 метров, покрыт редкой травяной растительностью и соснами. Потолок и стены неровные, с трещинами. От основного ствола арки, сразу после западного входа, отходит сквозной проход. В окрестностях преобладают низкогорные лесные ландшафты, где в окружении сосновых и березово-сосновых лесов громоздятся «древние замки» из блоков известняков. Арку посещают более 2 тысяч человек в год, создавая значительную нагрузку.

Рисунок – Вход в пещеру Тавдинскую

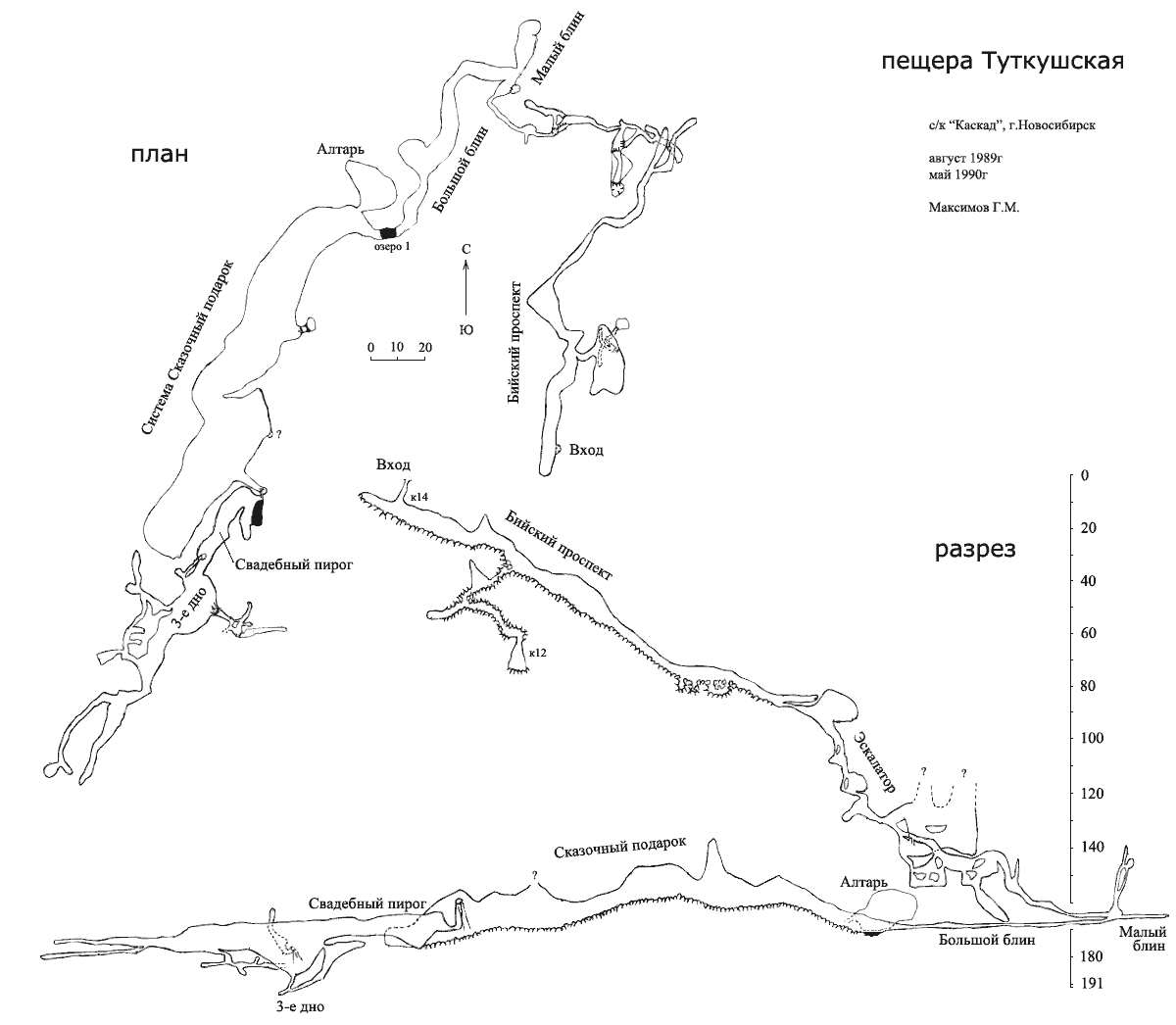

2.2.7 Тут-Кушская пещера

Пещера Туткушская относится к подземным карстовым формам, которые занимают промежуточное звено между вертикальными и горизонтальными полостями. Вертикальный входной спуск приближает ее к естественной шахте, а длинные горизонтальные и наклонные пролеты ходов и залов позволяют считать ее обычной пещерой . Вероятно, с первым обстоятельством тесно связано название пещеры "Тут-Куш" - ловушка для птиц. Отверстие карстовой полости, подобно ловчей яме, приводит к гибели выводки птенцов, которые попадают в нее как в западню. Это подмечено охотниками, отсюда название пещеры. У местных жителей такие формы рельефа - пристанища духов предков, объект недоступности и страха. Они овеяны мистикой и легендами. Как правило, такие пещеры избегаются жителями и считаются неприкосновенными. Аура духовности здесь играет чрезвычайно положительную роль, обеспечивая их защитной функцией. Возможно, название пещеры пошло от речки Тут-Куш. Редкий природно-карстовый объект с подземными озерами, периодически исчезающими и вновь появляющимися.

В 80-е годы работами многих авторов были отмечены основные морфологические и метрические данные о Туткушской пещере в бассейне правобережья Катуни. Пещеру изучали спелеологи г. Бийска (Заяц А.Н., Кулагин А.П.), Новокузнецка, Новосибирска. Она рекомендована в категорию охраняемого памятника природы кафедрой физической географии Горно-Алтайского государственного университета. Официально закреплена в этом статусе решением Правительства Республики Алтай.

Ценность объекта: особо ценные кальцитовые образования с кальцитовыми плотинами и ванночками; жемчугом; наложенными или сложными драпировками с изображением фигур и "образов"; крупными подземными карстовыми озерами; системой рождения и хранения подземной воды; видами летучих мышей с проявлением альбинизма.

Туткушская пещера находится на западной окраине Северо-Восточного Алтая в верховье р. Куюм, правого притока р. Катунь. Она принадлежит Катунскому карстовому району, Ингурекскому карстовому участку, Чемальскому району Республики Алтай.

Вход в пещеру расположен на выровненном приводораздельном участке правого склона р. Куюм у истока небольшой речки Тут-Куш, на высоте 450-500 м. Территория характеризуется расчлененностью поверхности хребта Иолго высотами до 1500-1700 м. В основе ее - северная часть свода Катунского поднятия, сформировавшегося в эпоху палеозойской складчатости и сложенного преимущественно сильно дислоцированными протерозойскими и кембрийскими известняками, среди которых выступают интрузии гранитов, кварцитов, гнейсов и др.

Пещера имеет крутонаклонный и отвесный шахтный спуск с поперечником 2,5 х 4 м и глубиной дна до 17м. Характерно наличие четко выраженного магистрального туннеля, от которого в единичных местах отходят боковые проходы, органные трубы. Большинство из них заканчивается слепо или сходит на узкую щель. Туннель пещеры - система узких проходов и сравнительно обширных гротов. Общий угол наклона его составляет 35-40 градусов. Основной проход соответствует тектоническим трещинам простирания 20-40 градусов и 230-350 градусов.

Морфология неоднородная: начальный отрезок пещеры - линейно вытянутый субгоризонтально, уступчатый; средний - горизонтально колодцеобразный с глуби-ной колодцев от 3-7 до 10-13 м; тыловой (от грота Пасть Динозавра) - удлиненно зауженный и слабонаклонный, замкнутый обширным гротом с котловинами озер. Обвально-осыпные отложения доминируют в привходном отрезке полости, в крупных гротах и залах, а остаточные представлены глиной в тыловой морфологической части. В Озерном гроте имеется три озера. Они вытянуты цепью по ходу полости, размеры от 3 до 20 м. Самое крупное - "Сифонное", занимающее первое место по метрическим показателям среди озер подземных карстовых систем Алтая. Длина его 20 м, максимальная ширина 7 м, а глубина 2,5 м, оно содержит более 300 м3 воды. План его определяет конфигурация вытянутого участка грота. Озеро питается за счет фильтрации трещинно - карстовых вод. Температура воды постоянная, около 8 градусов С. Режим озера не изучен. В течение последних 10 лет оно трижды исчезало и возникало. Это явление имеет большой научно-познавательный интерес. В пещере широко распространены водные хемогенные отложения, сложенные кальцитом (сталактиты: сосульковые, сферические, игольчатые, развиты драпировки, занавес, гуры, пещерный жемчуг, поноры). Температура воздуха 3-7 градусов С. Протяженность пещеры 1165 м, глубина 195 м. В пещере обнаружено около 100 костей наземных позвоночных . Среди них: зайца-беляка, восточно-азиатской мыши, бурого медведя, соболя, колонка, барсука, рыси, косули и др. У нескольких усатых ночниц, обитающих в пещере, выявлена аномалия в окраске - белые пятна с трехкопеечную монету по спине и груди. Белый окрас имеют также концы крыльев.

Памятник природы Туткушская пещера - составная часть Северо-Восточной Алтайской провинции с кедро-елово-пихтовыми лесами на горнолесных бурых почвах и высокотравными лесными лугами на горно-лесных почвах. Флора окрестностей памятника природы богата и разнообразна. Насчитывается 200 видов растений, среди которых есть "краснокнижные". В пещере обитают: усатая ночница, водяная ночница, северный кожанок.

Рисунок – Схема пещеры