- •Фгбоувпо «Воронежский государственный технический университет»

- •Курсоваяработа

- •Расчетно-пояснительная записка

- •Фгбоувпо «Воронежский государственный технический университет»

- •Задание

- •Студент группы бмс –111 Качурин Иван Геннадьевич __________

- •1 Назначение и область применения аудиометров

- •2 Физический принцип, положенный в основу работы аудиометров

- •3 Описание схемы элементов аудиометра

- •4 Метод использования аудиометров

2 Физический принцип, положенный в основу работы аудиометров

Аудиометр представляет собой звуковой генератор чистых тонов различной частоты и интенсивности. Структурная схема аудиометра ФМБ-1приведена на рисунке 4.

Основной частью прибора является генератор 2 электрических колебаний звуковой частоты, напряжение на который подается от сети через стабилизированный источник питания 1. Кнопки переключения частот 4 «УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ» позволяют получить гармонические колебания различной частоты в звуковом диапазоне [7].

Рисунок 4 - Структурная схема аудиометра ФМБ-1

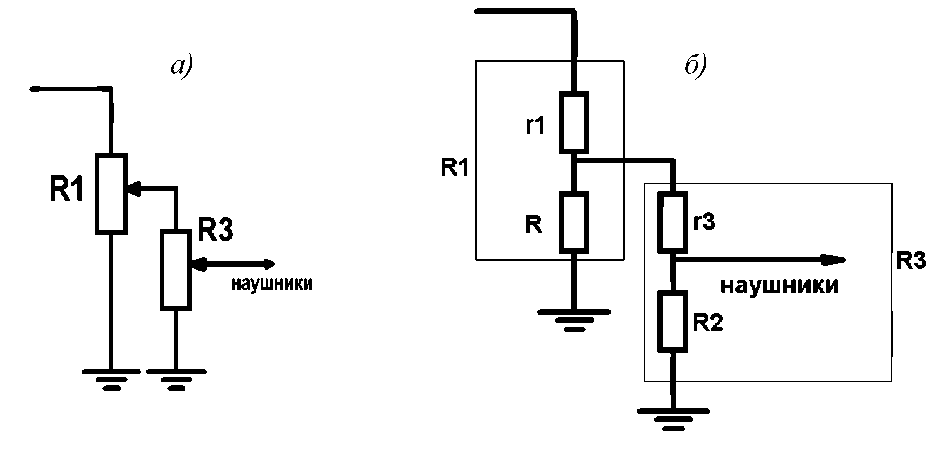

Интенсивность изменяется регуляторами 3 «ИНТЕНСИВНОСТЬ ГРУБО» и «ИНТЕНСИВНОСТЬ. Структурная ПЛАВНО». В наушника 6 происходит схема аудиометра.преобразование электрических колебаний в звуковые сигналы. Кнопки-переключатели «КАНАЛЫ» наушников 5 позволяют подавать сигнал раздельно направый и левый наушники. Важным приспособлением является аттенюатор - специальный делитель напряжения, ослабляющий выходное напряжение при каждом новом положении ручек. Наличие двух аттенюаторов с плавной и грубой регулировкой позволяет с достаточной степенью точности ослаблять сигнал в широких пределах. Принципиальная схема аттенюатора, используемого в работе приведена на рисунок 5.

Рисунок 5 – Схема аттенюатора

Сигнал, поступающий от задающего генератора (рисунок 6), обрабатывается в блоке формирования таким образом, что из него образуются тестовые сигналы с необходимыми амплитудно_частотно_вре_енными характеристиками. В качестве тестовых сигналов аудиометра могут служить тональные сигналы, речевые сигналы, шумоподобные сигналы. Необходимые уровни тестовых сигналов устанавливаются посредством регулируемого аттенюатора, от которого они поступают на головные телефоны, громкоговоритель, костный вибратор. При использовании в качестве тестового сигнала речи в аудиометре предусматриваются источники речевого сигнала (магнитная фонограмма, синтезатор речи). С помощью простых проверочных аудиометров можно генерировать звуки на определенных частотах (например, 500, 1000, 2000 и 4000 Гц) с интенсивностью звука от 0 до 60 дБ. С другой стороны, более сложные клинические аудиометры позволяют генерировать 8–10 сигналов различной частоты: при использовании наушников с максимальной интенсивностью — 110 дБ, при подаче звука на кости черепа — 60 дБ. Как частота, так и интенсивность регулируется ступенчато [8].

Рисунок 6 – Структурная схема аудиометра

В последнее время стали выпускать автоматические аудиометры. Таков, например, аудиометр Бекеши, который автоматически записывает аудиограмму. Изменение частоты и интенсивности звука осуществляется автоматическим устройством, а фиксация соответствующей точки диаграммы происходит при нажиме больным кнопки. Такие аппараты нужны, главным образом, для проведения серии обследований.

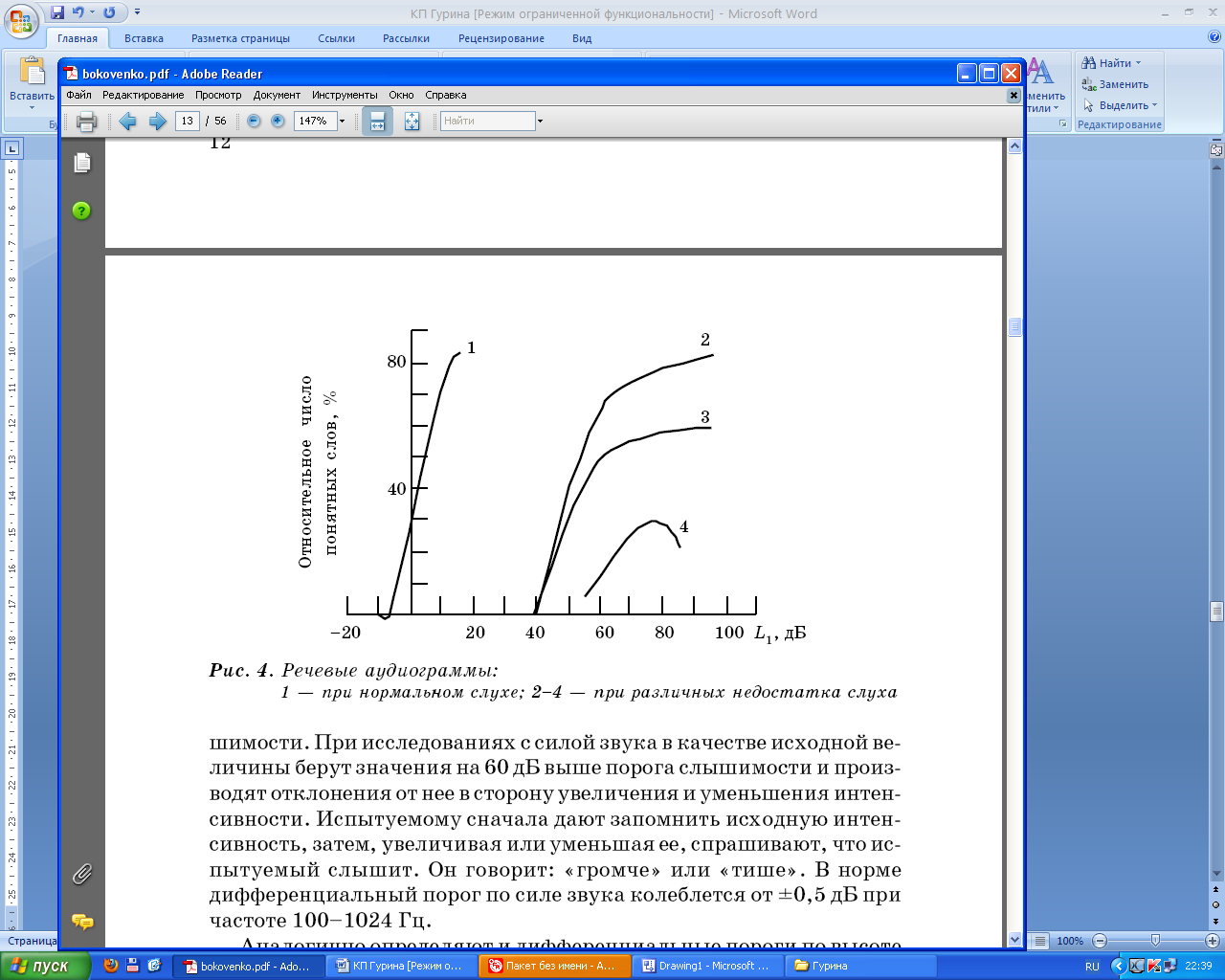

Иногда необходимо исследовать степень понимания больным обычной речи. Особенно обосновано такое аудиометрическое обследование на речь, когда пациент не доволен предписанным ему слуховым аппаратом, не слышит с его помощью достаточно хорошо, хотя его жалобы не подтверждаются аудиометром чистого звука. Аппараты для обследования на понимание речи называют речевыми аудиометрами. С магнитофонной пленки проигрывают независимо одно от другого смысловые одно многосложные слова или цифры, изменяя интенсивность звука. Пациент должен повторять или записывать эти слова, а врач оценивает, какую часть слов больной понял точно. Слова подбираются с учетом языковых особенностей. Амплитуда и характер кривой речевой аудиограммы (рисунок 7) многое говорят врачу о природе заболевания и возможностях его лечения. Рассмотренные выше аудиометрические исследования субъективны, так как сигнал о восприятии услышанного зависит от желания пациента. Решение врача также субъективно. Прежде чем перейти к рассмотрению объективной аудиометрии, рассмотрим методику определения дифференциальных порогов слышимости [8].

Рисунок 7 – Речевые аудиограммы

При исследованиях с силой звука в качестве исходной величины берут значения на 60 дБ выше порога слышимости и производят отклонения от нее в сторону увеличения и уменьшения интенсивности. Испытуемому сначала дают запомнить исходную интенсивность, затем, увеличивая или уменьшая ее, спрашивают, что испытуемый слышит. Он говорит: «громче» или «тише». В норме дифференциальный порог по силе звука колеблется от ±0,5 дБ при частоте 100–1024 Гц. Аналогично определяют и дифференциальные пороги по высоте тона. Сначала дают исходный тон – интенсивностью 60 дБ и частотой 1024 Гц. Испытуемый должен его запомнить. Затем изменяют частоту и фиксируют то минимальное значение, которое почувствовал испытуемый. В норме этот порог находится в пределах ± 5 Гц. Следующий параметр — порог маскировки. В случае его определения дают сигнал на фоне шума. Определяют уровень полезного сигнала для частоты 1024 Гц, который испытуемый воспринимает как второй, едва ощутимый тон на фоне тона шума. В норме этот параметр составляет 30–40 дБ. Определение критической частоты прерывистого шумового раздражителя позволяет характеризовать лабильность слухового анализатора. Исследование функционального состояния слухового анализатора производится также по прослеживанию за изменением в динамике работы для критической частоты «звуковых мельканий». Методика заключается в определении максимального количества звуковых шумовых «мельканий» в секунду, которое испытуемый воспринимает как прерывистый шум. При дальнейшем увеличениичастоты перерывы сливаются и шум воспринимается как сплошной. Следует отметить, что здесь есть зависимость от спектрального состава шума. Более высокочастотный шум оказывает большее влияние на функциональную подвижность. Испытания проводят также с использованием парных или ритмических звуковых сигналов. Испытуемый должен отметить, при каком интервале впервые появляются два раздельных слуховых ощущения (в радиотехнике – разрешающая способность). Лабильность по принятой в медикобиологических исследованиях методике рассчитывается по формуле:

Л = 1000/Т[мс],

гдеТ— наименьший интервал дискретности.

Ясно, что формула получена эмпирически. Следует иметь в виду, что величинаТобратно пропорциональна интенсивности стимулов. Для однозначности различных замеров используют звуковые стимулы с превышением порога слуха на 50 дБ и более.

Технические характеристики аудиомера:

Напряжение питания (+15 ±1) % Вт

Частоты 0,125; 250; 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4; 6; 8; 10

Уровень звука:

максимум 80 дБ (на всех частотах)

минимум 0 дБ (на всех частотах)

Регулировка уровня:

до 30 дБ по 5 дБ (ступенчато)

от 30 до 80 дБ по 10 дБ (ступенчато)

Точность частоты ± 3%

Точность уровня ± 3 дБ

Искажение максимум 3%

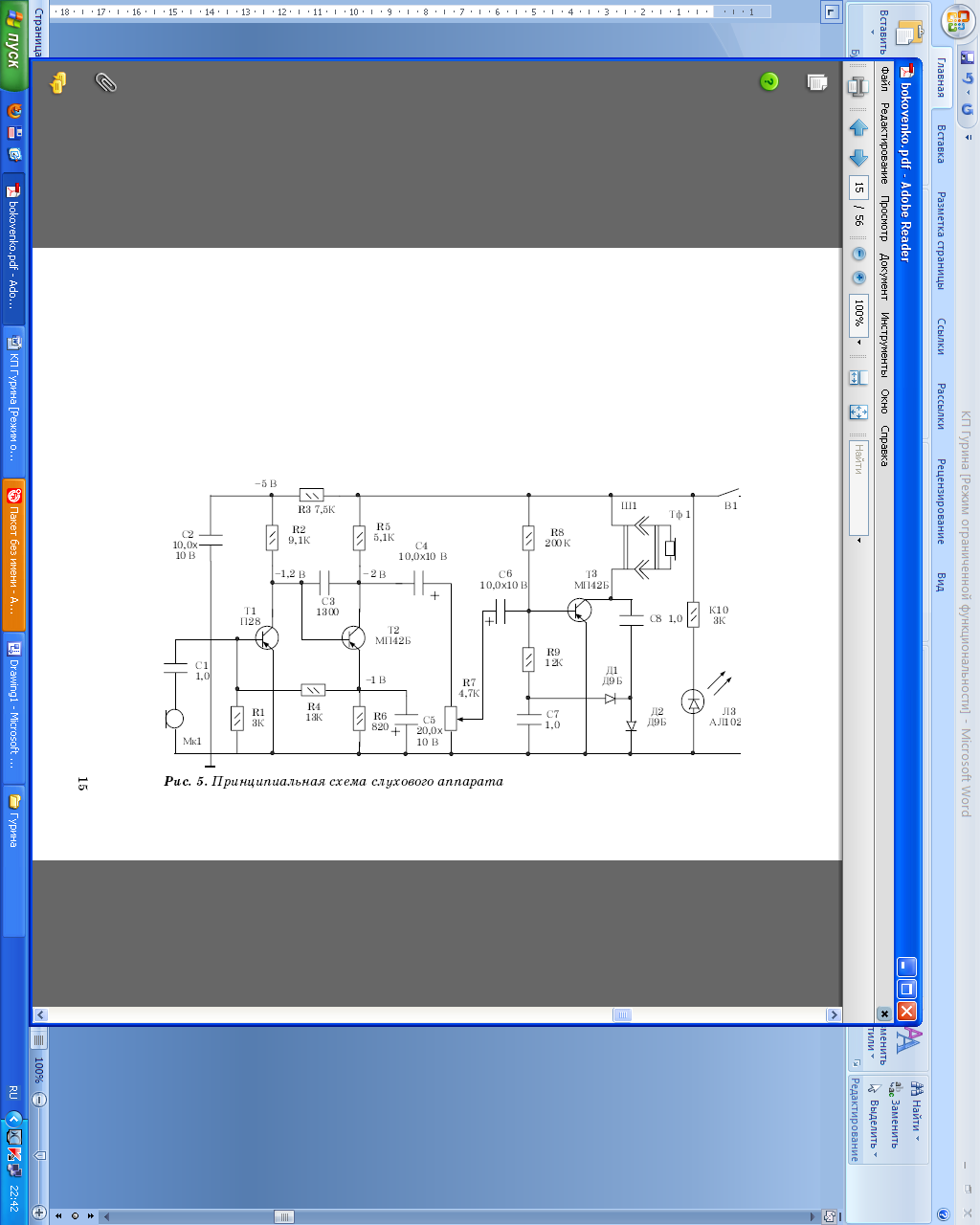

После рассмотрения методики аудиометрии понятным становится схемное построение слуховых аппаратов (рисунок 8).

Рисунок 8 – Принципиальная схема аудиометра

Технические характеристики слухового аппарата:

Коэффициент усиления 5000

Максимальное напряжение на выходе при сопротивлении нагрузки 60 Ом 0,5 В

Рабочая полоса частот 300–7000 Гц

Напряжение питания 9 ВТок, потребляемый в режиме молчания 7 мА

Максимальный потребляемый ток 20 мА

Усилитель аппарата трехкаскадный. Первые два каскада охвачены отрицательной обратной связью по постоянному току с целью стабилизации коэффициента усиления. Частотная характеристика в области верхних частот имеет завал, что осуществляется включением конденсатора С3 между коллектором и базой транзистора Т2. С целью снижения собственных шумов усилителя первый каскад выполнен на малошумящем транзисторе. С коллектора транзистора Т2сигнал поступает на потенциометр R7, выполняющий роль регулятора усиления. Оконечный каскад собран по схеме усилителя с плавающей рабочей точкой, что позволяет резко уменьшить ток, потребляемый каскадом в режиме молчания. Светодиод Д3 служит индикатором включения. Для качественной разработки СА снимается характеристика потерь слуха с конкретным телефоном, выбранным для данной схемы [9, 10].

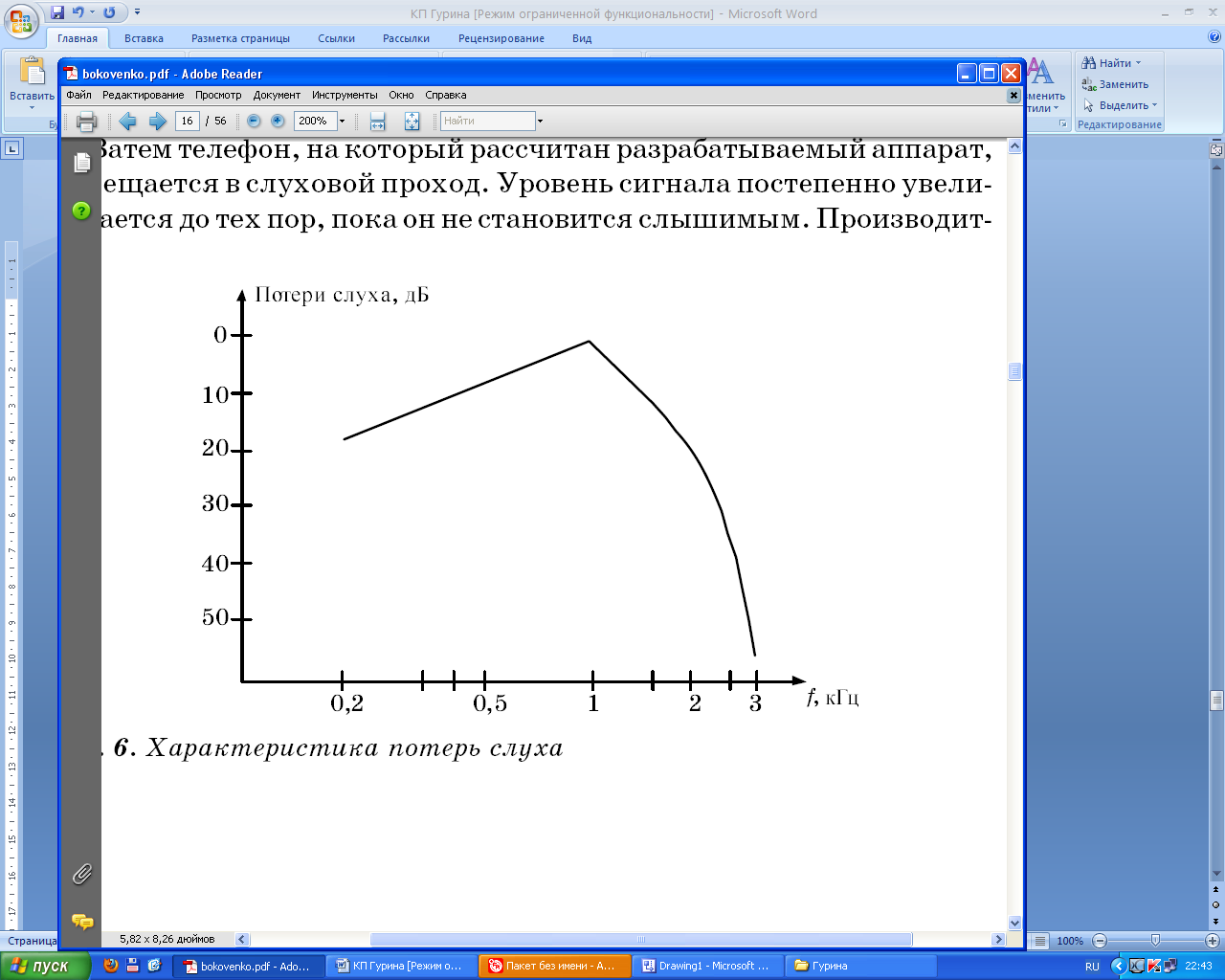

Аудиограмма плохослышащего сравнивается с аудиограммой здорового человека. Разницей этих двух аудиограмм является характеристика потерь слуха (рисунок 9). Снятие аудиограммы проводится следующим образом. Вначале устанавливается частота и минимальный уровень сигнала с выхода генератора звуковых частот.

Рисунок 9 – Характеристика потерь слуха

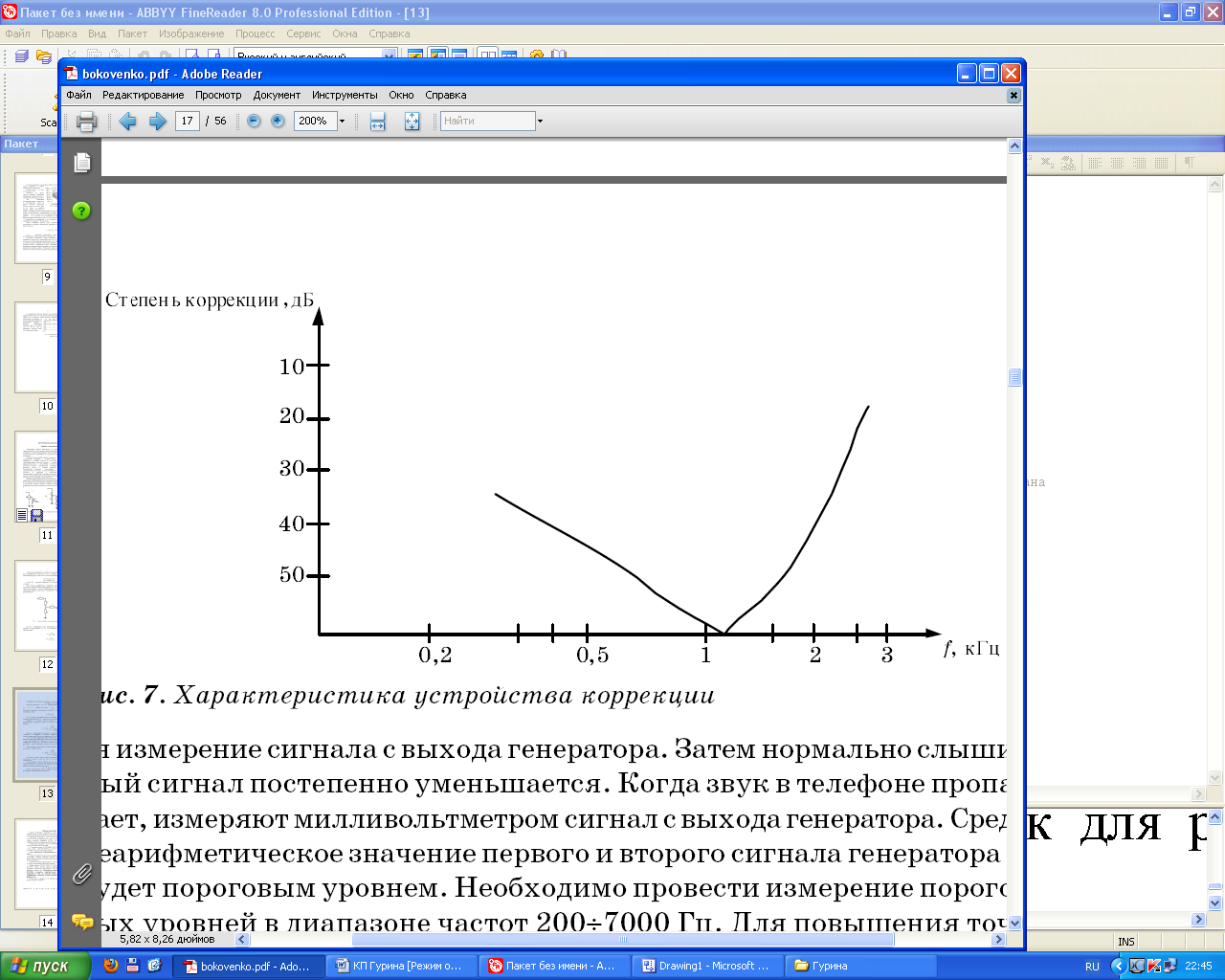

Затем телефон, на который рассчитан разрабатываемый аппарат, помещается в слуховой проход. Уровень сигнала постепенно увеличивается до тех пор, пока он не становится слышимым. Производится измерение сигнала с выхода генератора. Затем нормально слышимый сигнал постепенно уменьшается. Когда звук в телефоне пропадает, измеряют милливольтметром сигнал с выхода генератора. Среднеарифметическое значение первого и второго сигнала генератора и будет пороговым уровнем. Необходимо провести измерение пороговых уровней в диапазоне частот 200÷7000 Гц. Для повышения точности измерений и исключения случайных ошибок снятие аудиограммы можно повторить 3–5 раз. Из характеристики потерь видно, что на участке до 1000 Гц наблюдается подъем с наклоном примерно 12 дБ/окт., а после 1000 Гц—резкий спад: до 2500 Гц с наклоном 26 дБ/окт., затем еще больше. Наложив на характеристику потерь слуха усредненную АЧХ микрофона, мы можем получить характеристику устройства коррекции (рисунок 10).

Рисунок 10 – Характеристика устройства коррекции

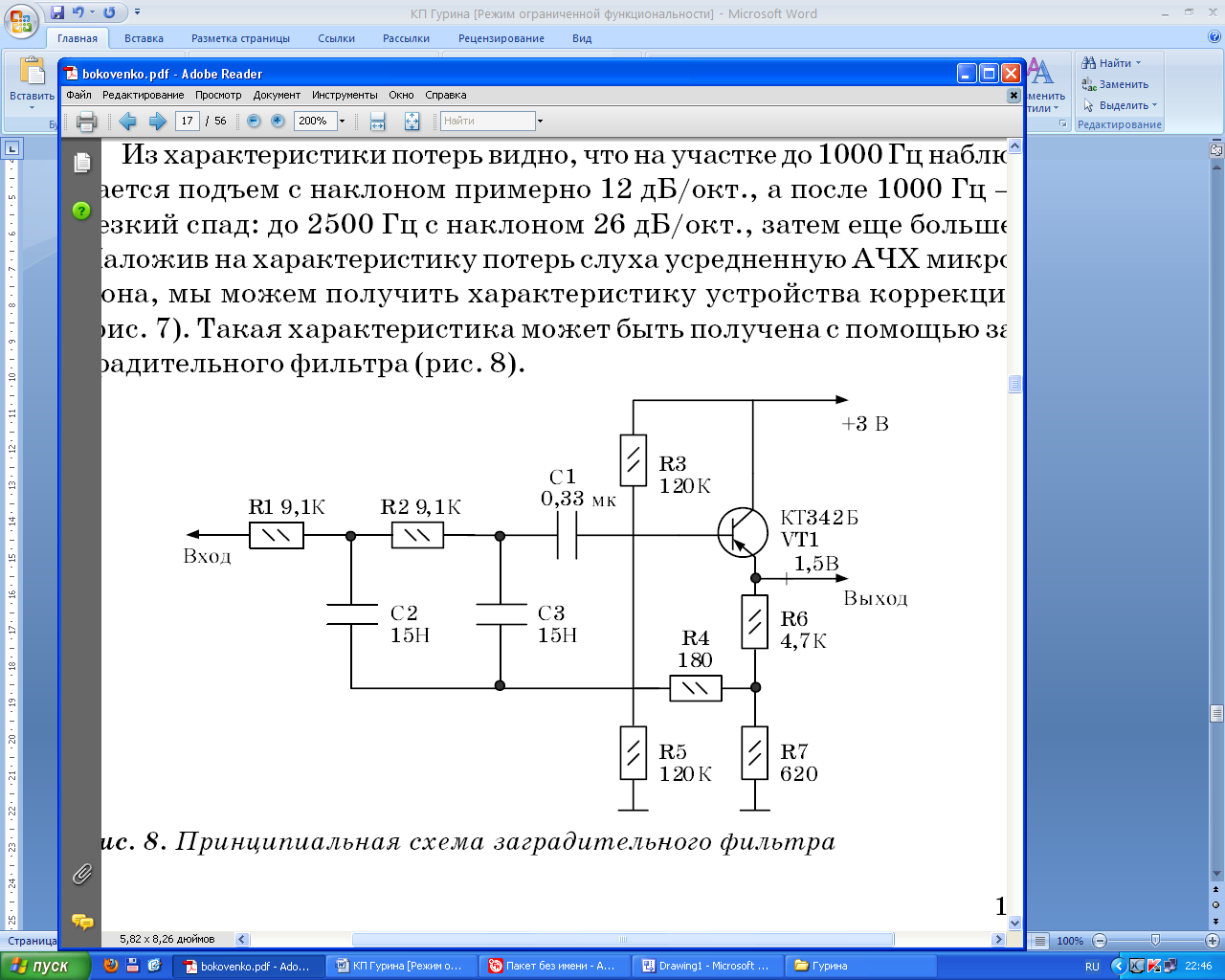

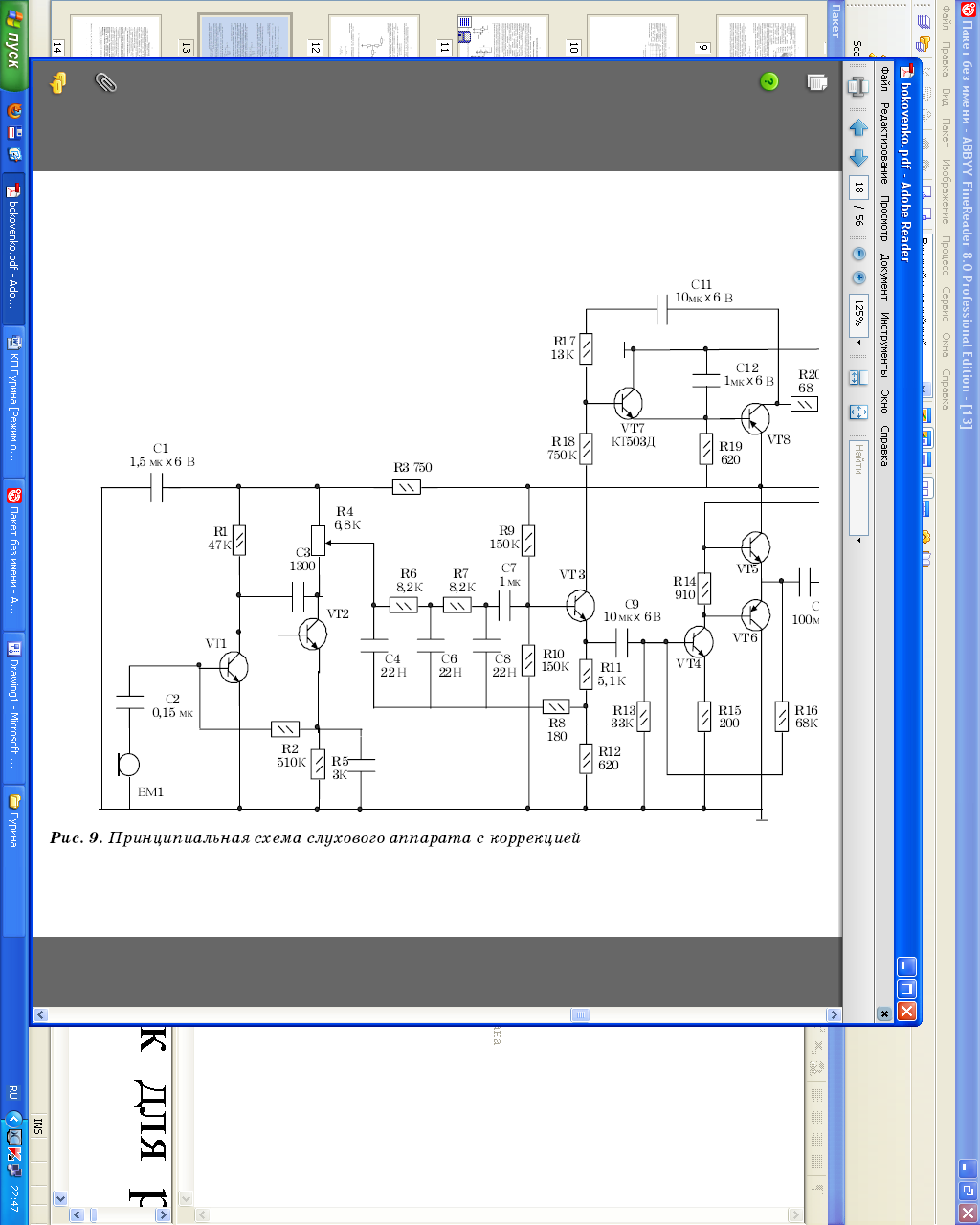

Такая характеристика может быть получена с помощью заградительного фильтра (рисунок 11).Cлуховой аппарат с коррекцией (рисунок 12) содержит двухкаскадный входной усилитель, устройство коррекции, представляющее собой заградительный фильтр, двухкаскадный оконечный усилитель, собранный по двухтактной бестрансформаторной схеме, и импульсный индикатор включения СА [11].

Рисунок 11 – Принципиальная схема заградительного фильтра

Акустическое усиление аппарата 87 дБ, максимальный выходной уровень 124 дБ. Начальный ток потребления (без сигнала) не более 108 мА. Частота вспышек светодиодногоиндикатора подобрана примерно 0,5 Гц, а соотношение выключенного и включенного состояний светодиода — около 7, поэтому его потребление от источника питания мало. Питается СА от двух батарей напряжением 1,5 В. Размещен он в пластмассовом корпусе размером 59×85×16 мм. По субъективной оценке, этот СА обеспечивает хорошую разборчивость речи и позволяет улучшить качество прослушивания музыки. Особенно большой выигрыш получен на участке 1–3 Гц, тогда как при использовании обычных слуховых аппаратов без коррекции звуки с такими частотами практически не прослушиваются [12].

Рисунок 12 – Принципиальная схема слухового аппарата с коррекцией

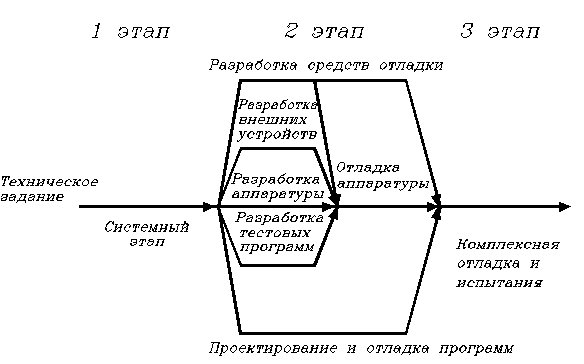

Системы цифровой обработки сигналов, относятся к классу цифровых микропроцессорных систем, функционирование которых помимо конфигурации аппаратных средств определяется также программным обеспечением. Эта особенность обуславливает следующую последовательность этапов проектирования подобных систем (рисунок 13).

На первом этапе находится та или иная математическая модель цифровой обработки сигналов, позволяющая с заданной степенью точности удовлетворить технические требования к проектируемой системе. В качестве такой модели в общем случае выступает некоторый оператор F, связывающий однозначной функцией множество входных воздействий X и множество реакций Y. При этом компонентами множеств могут выступать как непосредственно цифровые последовательности, так и их образы [9].

Рисунок 13 - Этапы проектирования МП систем

Следующим после нахождения оператора следует этап структурного синтеза алгоритма обработки. Специфика проектирования устройства на базе ЦПОС состоит в том, что его структура (состав отдельных компонентов и связь между ними) определяется, с одной стороны, применяемым элементным базисом, а с другой стороны, типом выполняемых процессором операций и числом используемых переменных, то есть алгоритмом обработки. Следовательно, этап структурного синтеза заключается в нахождении алгоритма (последовательности выполняемых процессором действий по вычислению реакции Y из входного действия X) исходя из заданного оператора F. Алгоритм характеризуется, прежде всего, его базисом, включающем совокупность множества переменных и множества выполняемых ЦПОС операций (действий).

Для того чтобы избежать применения нескольких ЦПОС, внешних ПЗУ и ОЗУ, в качестве критериев оптимальности процедуры проектирования можно использовать ограничения по производительности (для выбранного процессора), объемам ПЗУ и ОЗУ.

На этапе синтеза алгоритма могут быть использованы критерии синтеза, направленные на повышение быстродействия, сокращение числа используемой памяти и разрядности представления переменных. Конечной целью проектирования систем ЦОС для сигнального процессора является программа для ЦПОС.

Второй этап разработки системы ЦОС – этап проектирования и изготовления ее аппаратных и программных средств. При проектировании аппаратных средств

определяют требуемое число процессоров ЦОС, обеспечивающих требуемую производительность системы, и распределяют функции системы между ними.

рассчитывают объемы памяти для хранения массивов данных, исходя из требуемого их числа при выбранном периоде дискретизации.

определяют пропускную способность каждого канала ввода вывода, выбирают типы каналов ввода вывода.

разрабатывают протоколы обмена с внешней средой.

разрабатывают функциональную схему системы ЦОС, определяют конструктивные блоки и выполняют их схемотехническое и конструкторское проектирование.

На третьем и последнем этапе разработки системы ЦОС выполняют комплексную отладку аппаратных и программных средств системы ЦОС и ее испытания. Наиболее эффективными средством автоматизации процесса комплексной отладки являются внутрисхемные эмуляторы в комплексе с обычным измерительным оборудованием, характерным для цифровых систем [12].