- •81. Укажите особенности строения светолюбивых и тенелюбивых растений.

- •90. Опишите характерные особенности строения листа засушливых мест обитания.

- •99. Какие органические вещества находятся в вакуолях, где и как они используются?

- •126. Назовите основные группы паренхимных тканей, их анатомические особенности их функции.

- •135. Наведите анатомические признаки, которые характерны стеблям травянистых двусемядольных растений переходного и непучкового типа строения.

- •24. Назовите плоды которые образовались верхней и нижней завязью. Опишите названия этих плодов.

- •99. Опишите как размножаются лишайники.

- •100. Укажите, какое значение лишайников в природе и их практическое использование.

- •125. Назовите и опишите наиболее распространенного представителя отдела хвощевидные. Как это растение используется в медицине и что необходимо помнить при его использовании?

- •Класс хвощевидные - equisetopsida

- •149. Опишите и охарактеризуйте виды семейства барбарисовые.

- •Паспорт семейства

- •2 Курс 1 група- 5,5 років тпкз

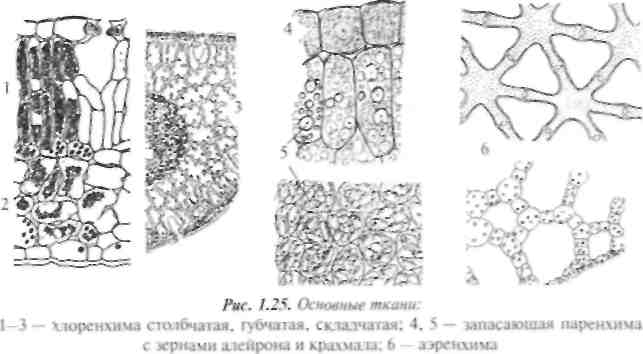

126. Назовите основные группы паренхимных тканей, их анатомические особенности их функции.

Основная ткань, или паренхима, называется выполняющей, т. к. составляет основу органов и заполняет пространство между другими тканями. Это живая ткань, сохраняющая меристематическую активность. В зависимости от структуры клеток, функций и расположения в органах паренхима подразделяется на ассимиляционную, запасающую, воздухо- и водонакапливаюшую.

Ассимиляционная паренхима, или х л о р е н х и м а, отличается наличием хлоропластов. Основная ее функция — фотосинтез. В зависимости от формы, строения и характера расположения клеток различают три вида хлоренхимы — столбчатую, губчатую и складчатую (рис. 1.25. 1-3).

Столбчатая, или палисадная. паренхима состоит из вытянутых, расположенных перпендикулярно к поверхности листа клеток с большим количеством хлоропластов. обеспечивающих интенсивный фотосинтез.

135. Наведите анатомические признаки, которые характерны стеблям травянистых двусемядольных растений переходного и непучкового типа строения.

У двудольных растений первичное строение очень недолговечно и с началом деятельности камбия образуется вторичная структура. В зависимости от закладки прокамбия формируется несколько типов вторичного строения стебля. Если тяжи прокамбия разделены широкими рядами паренхимы, то формируется пучковое или переходное строение; если тяжи прокамбия сближены так, что сливаются в цилиндр, формируется непучковое строение.

Пучковое строение стебля. У таких растений, как клевер, горох, лютик, укроп, прокамбиальные тяжи закладываются в конусе нарастания в один круг по периферии центрального цилиндра (рис. 3.22). Каждый прокамбиальный тяж превращается в кол-латерапьный пучок, состоящий из первичной флоэмы и первичной ксилемы. Между ними закладывается камбий и за счет его антиклинальных делений формируются элементы вторичной флоэмы и вторичной ксилемы. К периферии органа откладываются новые участки флоэмы, а к центру — ксилемы, причем ксилемы откладывается больше. Первичные флоэма и ксилема остаются на периферии пучка, а вторичные элементы примыкают к камбию. Для стеблей двудольных растений характерно формирование открытых коллатеральных или биколлатеральных пучков.

Переходное строение. У таких растений, как подсолнечник. петрушка, георгина, пучковое строение со временем сменяется сплошным (непучковым). Это происходит за счет того, что межпучковый камбий откладывает вторичные ксилему и флоэму, а не паренхиму. Образовавшиеся добавочные пучки сливаются с ранее образованными пучками в сплошное проводящее кольцо (рис. 3.24).

Непучковое строение. Это строение характерно для древесных растений (липа) и многих трав (лен). В конусе нарастания прокамбиальные тяжи сливаются и образуют сплошной цилиндр, видимый на поперечном срезе в виде кольца. Кольпо прокамбия кнаружи формирует кольцо первичной флоэмы, а внутрь — кольцо первичной ксилемы; между ними закладывается кольцо камбия. Клетки камбия делятся антиклинально (параллельно поверхности органа) и наружу откладывают кольцо вторичной флоэмы, а внутрь — кольцо вторичной ксилемы в соотношении 1 :20.

Контрольная работа №2,3

24. Назовите плоды которые образовались верхней и нижней завязью. Опишите названия этих плодов.

Плоды апокарпаи — наиболее архаичные плоды, всегда возникающие из цветков с верхней завязью (рис. 7.16).

Многолистовка -- многосеменной сборный плод, состоящий из простых листовок (от двух и более), каждая из которых возникает из отдельного пестика апокарпного гинецея, например магнолиевые и лютиковые (купальница, калужница болотная). Редко встречается сочная многолистовка. например у дальневосточной лианы лимонника китайского. Сборная сочная листовка представляет собой повислую кисть, состоящую из сидячих шаровидных ярко-красных двусеменных сочных листовок.

Многоорешек — сборный многосеменной плод, возникающий из апокарпного гинецея и состоящий из отдельных односеменныхнсвскрываюшихся плодикон — орешков. Многоорешки характерны для видов лютиков, лапчаток, горицветов, шиповников. Мно-гоорешек шиповника, плодики которого сидят внутри сильновогнутого кувшинчатого сочного гипантия. называют цинородием. У многоорешка земляники и клубники мелкие орешки сидят на выпуклой, сильно разросшейся поверхности мясистого сочного цветоложа. У этих растений такое видоизменение многоорешка получило название «земляничина», или «фрага».

Многокостянка — сборный плод, возникающий из апокарпного гинеиея и состоящий из двух или множества плоликов — костянок. Мезокарпий каждого такого плодика сочный, а эндокар-пий — твердый, склерефииированный (малина, ежевика, морошка, костяника).

Плоды монокарпий возникают из цветков с монокарпным ги-ненеем. образованным одним плодолистиком, и всегда с верхней завязью (см. рис. 7.16).

Однолистовка — одногнездный многосеменной плод, вскрывающийся одной шелью только по брюшному шву. вдоль которого прикрепляются семена (живокость полевая).

Боб ~ одно-, дву-. многосеменной монокарпий, раскрывающийся по двум швам (спинному и брюшному) от вершины к основанию. Семена располагаются непосредственно на створках вдоль брюшного шва (донник, арахис, горошки, акация). Бобы могут быть спирально закрученные (люцерна посевная), членистые (софора. вязель), односеменные невскрываюшиеся (донник. люцерна, клевера) и даже сочные невскрываюшиеся (софора японская).

Однокостянка — односеменной невскрывающийся монокарпий с твердым склерефиииро ванным энлокарпием (косточкой). Мезокарпий может быть сочным, как в плодах вишни, черемухи, сливы, абрикоса, или сухим, кожистым и несъедобным, как в плодах миндаля, облепихи. У миндаля съедобно только семя, в двух крупных семядолях которого находятся запасные вещества. Несмотря на то что плод у облепихи сочный, это по существу — сухая костянка, так как экзо- и мезокарп — пленчатые и сросшиеся; эндокарп — кожистый, толстый, темно-коричневый. Сухую костянку окружают сочные ткани разросшейся трубки чашечковид-ного околоцветника, формирующие мякоть плода.

Плоды ценокарпаи — самая многочисленная группа плодов. Возникают они из цветков как с верхней, так и с нижней завязью; при этом, хотя завязь в цветке одна, она образована двумя и более сросшимися плодолистиками (рис. 7.17).

Гесперидий, или померанец, — формируется из синкарпного гинецея, образованного 8—12 плодолистиками с верхней завязью. Это плод цитрусовых из семейства рутовые (мандарин, апельсин, грейпфрут, лимон). Экзокарп — желтая ткань с масляными железками и различным набором эфирных масел, покрытая кутикулой и слоем воска. К экзокарпу прилежит мезокарп — рыхлая белая ткань. Эндокарп пленчатый. Субэпидермальные клетки эн-докарпа формируют соковые мешочки на длинных ножках, которые заполняются клеточным соком и образуют съедобную мякоть плода.

Тыквина — плод, близкий к ягоде, образуется из паракарпно-го гинецея, состоящего из трех плодолистиков с нижней завязью, но отличающийся кожистым жестким экзокарпием (представители семейства тыквенные). Мякоть плода образована мезо-и эндокарпом (тыква, дыня) или разросшимися плацентами (арбуз).

Коробочка — многосеменной плод с сухим вскрывающимся перикарпием. Возникает из гинецея, образованного двумя и более плодолистиками. Коробочки очень варьируют по форме и способам вскрывания. Они могут вскрываться зубчиками на верхушке (примулы), дырочками (мак), крышечкой (подорожник, белена), створками, расходящимися по месту срастания плодолистиков (хлопчатник), по средней жилке плодолистиков (тюльпан, ирис, лилия). У чистотела большого коробочка удлиненная, стручко-видная, вскрывается двумя створками.

Схизокарпий — ценокарпий, не вскрывающийся, а распадающийся на отдельные доли, что нашло отражение в названии (греч. схизо — раскалываю). Схизокарпий распадается продольно на отдельные замкнутые или вскрывающиеся доли мерикарпии, содержащие от одного до нескольких семян. Плоды мальвовых (канатник) распадаются на незамкнутые с брюшной стороны мерикарпии, называемые калачиками. Схизокарпий сельдерейных и аралиевых (вислоплодник) состоит из двух мерикарпиев, висящих на карпофоре, который представляет собой сросшиеся брюшные участки двух плодолистиков. Схизокарпий кленовых (двукры-латка) состоит, как правило, из двух (реже трех и более) мерикарпиев, каждый из которых имеет вырост (крыло). Схизокарпий многих яснотковых и бурачниковых называется ценобием. Он возникает из двугнездной завязи, у которой на ранних стадиях развития появляются перегородки, разделяющие ее на четыре гнезда. В каждом гнезде располагается по одному семязачатку. Зрелый плод состоит из четырех долей.

Стручок — сухой двугнездный многосеменной плод, возникает из гинецея, образованного двумя сросшимися плодолистиками.