- •81. Укажите особенности строения светолюбивых и тенелюбивых растений.

- •90. Опишите характерные особенности строения листа засушливых мест обитания.

- •99. Какие органические вещества находятся в вакуолях, где и как они используются?

- •126. Назовите основные группы паренхимных тканей, их анатомические особенности их функции.

- •135. Наведите анатомические признаки, которые характерны стеблям травянистых двусемядольных растений переходного и непучкового типа строения.

- •24. Назовите плоды которые образовались верхней и нижней завязью. Опишите названия этих плодов.

- •99. Опишите как размножаются лишайники.

- •100. Укажите, какое значение лишайников в природе и их практическое использование.

- •125. Назовите и опишите наиболее распространенного представителя отдела хвощевидные. Как это растение используется в медицине и что необходимо помнить при его использовании?

- •Класс хвощевидные - equisetopsida

- •149. Опишите и охарактеризуйте виды семейства барбарисовые.

- •Паспорт семейства

- •2 Курс 1 група- 5,5 років тпкз

Вариант 64 Контрольная работа №1

63. Охарактеризуйте анатомическое строение листа растения умеренного и засушливого климата( мезофита и ксерофита).

Листьям свойственна морфолого-анатомическая пластичность, связанная с адаптацией к условиям обитания. Например, у мезоморфных растений, приуроченных к умеренно влажным (мезофитным) местообитаниям, и у гидроморфных, или водных, растений оболочки клеток тонкие, а у ксероморфных растений, существующих в засушливых (ксерофитных) условиях, эпидерма с толстыми, одревесневшими оболочками, покрыта мощной кутикулой, устьица в криптах, прикрытых трихомами .

72. Укажите отличительные признаки радиального типа анатомического строения листа.

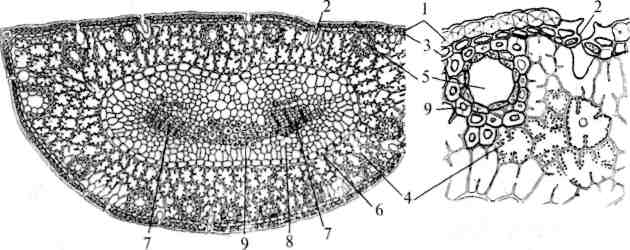

Радиальный, или центрический, тип (рис. 1.45) характерен игловидным и подобным листьям, у которых низкое соотношение поверхности к объему (хвойные, ксероморфные цветковые). Эпидермаль-ные клетки толстостенные, покрыты мощным слоем кутикулы, устьица многочисленные. Их замыкающие клетки погруженные, а побочные — приподнятые. Устьица погруженные, располагаются продольными рядами и хорошо заметны с поверхности, как более светлые линии на темном фоне (передний дворик устьица заполнен беловатым воско-подобным веществом). Под эпидермой имеется гиподерма — защитно-механическая и водонакапливающая склеренхима, которая прерывается лишь под устьицами. Мезофилл представлен обычно складчатой паренхимой, реже — палисадной и губчатой паренхимой. Как правило, в мезофилле хвоинок проходят схизогенные смоляные ходы. В центре листа — склеренхима, один или два проводящих пучка, окруженных особой проводящей трансфузионной тканью и эндодермой с поясками Каспари и крахмальными зернами. Пучки открытые, ксилема обращена к адаксиальной стороне, а флоэма — к абаксиальной.

Строение черешка листа сходно со строением стебля, но, помимо колленхимы и склеренхимных волокон, черешки обычно содержат опорные клетки и многочисленные кристаллы оксалата кальция. Разнообразен характер расположения проводящих пучков: сплошной или прерванной дугой, несколькими дугами, кольцом, рассеянно и др.

Рис. 1.45. Радиальный лист сосны: 1 — эпидерма; 2 — устьице; 3 — гиподерма; 4 — складчатый мезофилл; 5 — смоляные ходы; 6 — эндодерма; 7 — проводящие пучки; 8 — трансфузионная ткань; 9 — склеренхима

81. Укажите особенности строения светолюбивых и тенелюбивых растений.

. Светолюбивые растения могут нормально развиваться только при достаточно ярком освещении и затенения не выносят (многие степные травы, сосна и др.). Они обычно имеют толстую жесткую листовую пластинку с сильно развитой столбчатой паренхимой и механическими тканями. Иногда в условиях сильного освещения столбчатая ткань развивается не только на верхней, но и на нижней стороне листа, т. е. образуются изолатеральные листья . Эпидерма состоит из мелких толстостенных клеток, нередко она многослойная, покрыта мощным слоем кутикулы. Обычно на нижней поверхности листа имеется большое количество устьиц. Междоузлия стеблей укороченные. Тенелюбивые растения нормально развиваются только при рассеянном свете, в условиях затенения. К этой группе относится большинство растений, растущих в нижнем ярусе лесных массивов, особенно лиственных лесов (папоротники, мхи, кислица, вороний глаз, самшит и др.). Листовая пластинка тонкая, столбчатая паренхима очень слабо развита или совсем отсутствует, а губчатая состоит из небольшого числа клеток, содержащих крупные хлоропласты. Эпидерма однослойная, крупноклеточная, часто содержит хлоропласты. Оболочки эпидермальных клеток тонкие, без наружного слоя кутикулы. Устьица редкие, лежат неглубоко или несколько приподняты, более крупные, чем в эпидерме светолюбивых растений. В связи с менее интенсивной транспирацией слабее развиты проводящие пучки и механические ткани. Теневыносливые растения (пихта, липа, вереск, земляника и др.) обычно растут в условиях полного освещения, но могут переносить и затенение, так как структура мезофилла пластична и приспосабливается к условиям освещения .

90. Опишите характерные особенности строения листа засушливых мест обитания.

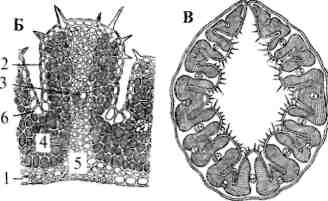

Эпидерма некоторых растений засушливых мест многорядная, с внутренними водонакап-ливающими слоями . У некоторых степных растений (рис. 1.46) в эпидерме имеются моторные, или двигательные, клетки, способные быстро отдавать воду, вызывая сворачивание листа в трубку. Устьица оказываются внутри, что снижает испарение.

Рис. 1.46. Лист ковыля на поперечных срезах: А, Б — развернутый (при достаточном увлажнении); В — скрученный (при недостатке влаги); 1 — нижняя эпи-лерма без устьиц; 2 — верхняя, гофрированная сторона, эпидерма с устьицами и трихомами; 3 — жилки; 4 — хлоренхима: 5 — склеренхима; 6 — моторные клетки

99. Какие органические вещества находятся в вакуолях, где и как они используются?

Углеводы. Наиболее распространенное в растительном мире запасное вещество — крахмал (С6НшО,)п. Образуется и откладывается в пластидах в виде бесцветных твердых зерен разнообразной формы размером от 2 до 25 мк. Под действием йодсодержащих реактивов крахмалъные зерна приобретают темно-фиолетовую окраску.

Инулин (С6Н|0О()п — растворимый полисахарид, расщепляющийся в растении до фруктозы. Запасается в клеточном соке некоторых растений вместо крахмат или наряду с крахмаюм. выполняет роль осморегулятора. антифриза. Йодсодержащие реактивы

В промышленности инулин выделяют из девясила, эхинацеи, одуванчика, цикория, лопуха, топинамбура и других астровых. Применяют для нормализации углеводного и липидного обмена, иммунного статуса, в качестве энтеросорбента. Инулин входит в состав пищевых добавок, проявляет бифидогенную активность.

Г.шкоген. или животныйкрахма.1 (С6Н|0О.)п — запасное вещество клеток грибов, цианей, животных.

Белки, служащие резервным продуктом, не следует путать со сложными конституционными белками, входящими в состав биологических мембран, гиало- и нуклеоплазмы. Запасаются клеткой простые, растворимые белки (протеины) в виде кристаллогидратов или аморфного вещества в гиалоплазме и пластидах. Они также образуют алейроновые зерна , которые представляют собой высохшие вакуоли, богатые протеинами. Алейроновые, или протеиновые, зерна по строению подразделяют на простые и сложные. Простые алейроновые зерна состоят из белковой оболочки и аморфного белка, изредка включают глобоид — катьций-магниевую соль фосфорной кислоты. В сложных алейроновых зернах, кроме этого, образуется белковый кристаллогидрат — кристаллоид. Способность формировать кристаллоиды в алейроновом зерне присуща определенным таксонам (клещевина, лен, мак. тыква и др.). Наиболее богаты запасными белками питательные ткани семян (эндосперм, перисперм), зародыш семени, некоторые плоды, реже — подземные органы и другие части растения.

Жиры, относящиеся к неконституционным, а запасным компонентам растительных клеток, являются жидкими веществами, поэтому их называют лирные масла (исключение составляют твердые масла шоколадного дерева, кокосовой пальмы). По химической природе растительные масла — это триглицериды высокомолекулярных жирных кислот. Они накапливаются обычно в сферосомах гиалоплазмы в виде липидных капель или синтезируются в олеопластах. Жиры — наиболее энергоемкие запасные вещества. В отличие от эфирных масел они не столь ароматны, не летучи, оставляют на бумаге жирные пятна, омыляются щелочами. Подобно прочим жироподобным веществам, капли жирного масла окрашиваются Суданом III в розово-оранжевый цвет.

108. Сформулируйте понятие ткани.

Ткани — это устойчивые, закономерно повторяющиеся комплексы клеток, сходные по происхождению, строению и приспособленные к выполнению одной или нескольких функций.

Растительные ткани делят на несколько групп в зависимости от основной функции.

Образовательные ткани, или меристемы, обладают способ ностью к делению и формированию всех прочих тканей.

Основные ткани составляют большую часть тела растения. Они бывают:

ассимиляционные (хлорофиллоносные);

запасающие;

дыхательные — аэренхима;

водоносные.

3. Пограничные ткани:

наружные (покровные) с преобладанием функций газооб мена и транспирации (испарение воды), а также механической защиты от влияния внешней среды;

внутренние (эндодерма, экзодерма, обкладочные клетки сосудисто-волокнистых пучков) с преобладанием функ ций регуляции продвижения веществ (барьерная функция);

3)ризодерма — наружная ткань с преобладанием функций всасывания (покровно-всасывающая ткань корня).

4. Выделительные ткани:

наружные: а) железистые волоски; б)гидатоды — водя ные устьица; в) нектарники;

внутренние: а) выделительные клетки с эфирными масла ми, смолами, дубильными веществами; б) многоклеточные вме стилища выделений, млечники

117. Отметье анатомические диагностические особенности строения клеток колленхимы, склереид, лубяных волокон.

Механические ткани — это опорные (арматурные) ткани, образующие скелет растения и обеспечивающие его прочность, вследствие чего растение способно противостоять нагрузкам на растяжение, сжатие и изгиб. Различают механические ткани с равномерно и неравномерно утолщенными клеточными стенками.

Колленхима. Это первичная по происхождению ткань, клетки которой имеют неравномерно утолщенные клеточные стенки. Различают уголковую, пластинчатую и рыхлую колленхиму . Клеточная стенка колленхимы состоит из целлюлозы, гемицеллюлозы и пектиновых веществ. Клетки колленхимы являются хлорофиллоносными, поэтому в подземных органах не встречаются. Эволюционно колленхима возникла из паренхимы. Она формируется из основной меристемы и находится под эпидермой или на расстоянии одного (или нескольких) слоев от нее.

Клетка уголковой колленхимы имеет форму вытянутого шестиугольного многогранника, у которого утолщение целлюлозной оболочки идет вдоль ребер, а на поперечном срезе утолщения клеточной стенки заметны по углам этого многогранника. Уголковая колленхима встречается по периферии стеблей двудольных растений (в основном травянистых), в черешках листьев и по обеим сторонам крупных жилок листа. Колленхима не препятствует росту органа в длину, в котором она расположена .

У клетки пластинчатой колленхимы, имеющей форму параллелепипеда, утолщены только тангентальные стенки (параллельные поверхности стебля). Она встречается, как правило, в стеблях древесных растений, но может быть и в травянистых (у стебля подсолнечника). Клетки уголковой и пластинчатой колленхим расположены плотно друг к другу, не образуя межклетников. Рыхлая колленхима имеет межклетники, а утолщенные клеточные стенки направлены в сторону этих межклетников.

Склеренхимные волокна и склереиды. Механическая ткань, состоящая из клеток с одревесневшими (пропитанными лигнином) и равномерно утолщенными клеточными стенками, называется склеренхимой. Ядро и цитоплазма одревесневших клеток разрушаются. Склеренхимные волокна образуют ткань, состоящую из клеток вытянутой формы с заостренными концами и перовыми каналами в клеточных стенках. Клетки плотно примыкают друг к другу, и их оболочки обладают высокой прочностью. На поперечном срезе клетки многогранны. По происхождению склеренхима может быть первичной, возникающей из прокамбия или перицикла, и вторичной — из клеток камбия.

Если склеренхимные волокна встречаются в древесине (ксилеме), то они называются древесинными волокнами (либриформ) . Являясь механической частью ксилемы, древесинные волокна защищают сосуды от давления других тканей-

Лубяные волокна могут быть и неодревесневщими; при этом они обладают большой прочностью и эластичностью, благодаря чему находят большое применение в текстильной промыишенности(например, волокна льна). Если волокна возникают на месте перицикла, то они называются перициклическими волокнами (см. рис. 4 пв. вкл.), а если в коре — каровыми.

Склеренхимные клетки, не обладающие формой волокна, называются склереидами. Склереиды обычно возникают из клеток основной паренхимы в результате утолщения и лигнификации их клеточных стенок. Они имеют различную форму и встречаются во многих органах растения. Склереиды более или менее изодиамет-ричной формы (с одинаковым диаметром клетки) называются брахисклереидами (рис. 2.15) или каменистыми клетками (в плодах груши). Склереиды, имеющие расширение на обоих концах клетки — остеосклереиды, встречаются в листьях чая. Склереиды, форма которых напоминает звезду, называются астросклереидами (в листьях камелии). Удлиненные палочковидные клетки склереид находятся в семенах бобовых.