- •Одонтогенные гнойно-воспалительные процессы челюстно-лицевой области. Этиология, патогенез, пути распространения.

- •Классификация острых одонтогенных гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области по вмола

- •С преимущественным поражением костных структур челюсти:

- •С преимущественным поражением околочелюстных мягких тканей (зона распространения инфекционно-воспалительного процесса в челюсти ограничена пределами периодонта одного зуба):

- •С преимущественным поражением регионарного лимфатического аппарата (зона распространения инфекционно-воспалительного процесса в челюсти ограничена периодонтом одного зуба):

- •Хронический периодонтит

- •Хронический гранулематозный периодонтит:

- •Хирургические методы лечения периодонтитов

- •Хирургическое лечение хронических периодонтитов с сохранением коронки зуба и целостности его периодонта

- •Резекция верхушки корня зуба.

- •Ретроградное пломбирование

- •Лечение хронических периодонтитов методами частичного сохранения коронки зуба и целости его периодонта

- •Гемисекция корня зуба

- •Ампутация корня зуба

- •Коронаро-радикулярная сепарация

- •К методам хирургического лечения хронического периодонтита с сохранением коронки зуба и нарушением целости его периодонта относят реплантацию зуба.

- •Реплантация зуба

- •Методика и этапы первичной реплантации зуба:

- •Затрудненное прорезывание зубов, ретенция, дистопия. Клиническая и рентгенологическая диагностика. Хирургическое лечение, лфк, физиотерапия, рефлексотерапия. Экспертиза вут.

- •Классификация болезней прорезываниязубов:

- •Этиология болезней прорезывания зубов.

- •Обменные нарушения и перенесённые инфекции;

- •Филогенетические аспекты;

- •Местные факторы.

- •Клиническая картина

- •Перикоронарит :

- •Хирургическое лечение перикоронарита

- •Противовоспалительная терапия

- •Ретромолярный периостит

- •Ретромолярный остеомиелит

- •Показания к удалению зуба при болезнях прорезывния:

- •Острый одонтогенный периостит челюстей

- •Этиология.

- •Патогенез.

- •Патологическая анатомия.

- •Клиническая картина

- •Дифференциальный диагноз.

- •Дифференциальную диагностику острого гнойного периостита проводят с:

- •Дифференциальная диагностика острого или обострившегося хронического периодонтита с гнойным периоститом.

- •Дифференциальная диагностика острого гнойного периостита с острым остеомиелитом .

- •Дифференциальная диагностика острого гнойного периостита от острого гнойного лимфаденита

- •Дифференциальная диагностика гнойного одонтогенного воспаления верхнечелюстной пазухи с острым гнойным периоститом верхней челюсти

- •Лечение острого гнойного периостита челюсти

- •После хирургического вмешательства

- •Хронический периостит

- •Острый одонтогенный остеомиелит челюстей. Этиология, патогенез. Клиника острого одонтнгенного остеомиелита на нижней и верхней челюсти. Диагностика, лечение, профилактика осложнений.

- •Этиология

- •Теории патогенеза остеомиелита

- •Классификация

- •Клиническая картина

- •Местные проявления заболевания.

- •Острый одонтогенный остеомиелит верхней челюсти

- •Острый одонтогенный остеомиелит нижней челюсти

- •Рентгенодиагностика

- •Принципы лечения

- •Хронический Клиническая картина хронического одонтогенного остеомиелита

- •Дифференциальная диагностика хронического одонтогенного остеомиелита

- •Дифференциальная диагностика хронического одонтогенного остеомиелита с одонтогенной подкожной гранулемой лица.

- •Дифференциальная диагностика хронического одонтогенного остеомиелита и туберкулеза челюстей (с центральным расположением очага).

- •Лечение одонтогенного хронического остеомиелита.

- •Остеомиелит Гарре

- •Классификация по вмола

- •Лечение

- •Дифференциальная диагностика острых и обострившихся хронических периодонтитов

- •Дифференциальная диагностика острого или обострившегося хронического периодонтита с гнойным периоститом.

- •Дифференциальная диагностика острого (или обострившегося хронического) гнойного периодонтита с острым остеомиелитом

- •Дифференциальная диагностика острого диффузного пульпита с острым или обострившимся гнойным периодонтитом

- •Дифференциальная диагностика невралгии тройничного нерва с острым гнойным или обострившимся гнойным периодонтитом

- •Дифференциальная диагностика гнойного одонтогенного воспаления верхнечелюстной пазухи с острым гнойным или обострившимся гнойным периодонтитом

- •Дифференциальная диагностика хронических форм периодонтитов

- •Дифференциальная диагностика хронического одонтогенного остеомиелита

- •Дифференциальная диагностика острого гнойного периостита

- •Дифференциальная диагностика острого одонтогенного остеомиелита

- •Дифференциальная диагностика гнойного одонтогенного воспаления верхнечелюстной пазухи с острым гнойным или обострившимся гнойным периодонтитом

- •Дифференциальная диагностика одонтогенных лимфаденитов дифференциальная диагностика неспецифических (одонтогенных) лимфаденитов

- •Дифференциальная диагностика острого гнойного лимфаденита с острым остеомиелитом

- •Дифференциальная диагностика неспецифического хронического лимфаденита с туберкулезным

- •Дифференциальная диагностика неспецифического хронического лимфаденита с сифилитическим

- •Фурункулы и карбункулы челюстно-лицевой области. Клиника, диагностика, лечение. Осложнения и их профилактика. Экспертиза вут.

- •Тяжелые осложнения гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области Флебит лицевых вен

- •Анатомо-топографические особенности артерий, венозных и лимфатических сосудов челюстно-лицевой области

- •Патогенез тромбофлебита вен лица

- •Клиническая картина и диагностика тромбофлебита вен лица

- •Клиническая картина тромбофлебита вен лица включает:

- •Клиническая картина тромбоза кавернозного (пещеристого) синуса

- •Диагностика тромбоза кавернозного (пещеристого) синуса

- •Основные принципы комплексного патогенетического лечения тромбоза кавернозного (пещеристого) синуса

- •Одонтогенный медиастенит.

- •Классификация медиастинитов

- •По этиологии и патогенезу:

- •Вторичные:

- •По распространённости:

- •Передние:

- •Задние:

- •Анатомо-топографическая характеристика фасций шеи

- •Анатомо-топографические особенности распространения гнойно-воспалительного процесса при одонтогенном медиастините

- •Анатомо-топографическая характеристика средостения

- •Клиническая картина и диагностика одонтогенного медиастинита

- •Для переднего медиастинита характерны следующие медиастинальные симптомы:

- •Для заднего медиастинита характерны следующие медиастинальные симптомы:

- •Диагностика

- •I. Физикальное исследование:

- •II. Лучевые методы исследования:

- •III. Биохимическое исследования крови:

- •Дифференциальная диагностика переднего и заднего медиастинита по в.И. Кандрашову, а.Н. Погодиной (1989)

- •Дифференциальная диагностика одонтогенного медиастинита

- •Комплексное патогенетическое лечение одонтогенного медиастинита

- •Анестезиологическое пособие при разлитых флегмонах челюстно-лицевой области и одонтогенном медиастините

- •Подготовка к проведению операции - первичной хирургической обработки гнойного очага у пациентов с разлитыми флегмонами челюстно-лицевой области и одонтогенным медиастинитом

- •Основные этапы проведения первичной хирургической обработки гнойного очага у пациентов с разлитыми флегмонами челюстно-лицевой области и одонтогенным медиастинитом

- •Анаэробная инфекция

- •Антибактериальная терапия пациентов с тяжёлыми осложнениями гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области

- •Планирование этиотропной терапии пациентов с тяжёлыми осложнениями гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области

- •Путь введения антимикробных средств

- •Гемодинамическая поддержка

- •Респираторная терапия у пациентов с тяжёлыми осложнениями гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области

- •Критерии начала респираторной поддержки при тяжёлых осложнениях гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области

- •Контроль гликемии у пациентов с тяжёлыми осложнениями гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области

- •Основные принципы использования кортикостероидов у пациентов с тяжёлыми осложнениями гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области

- •Иммунокоррегирующая терапия у пациентов с тяжёлыми осложнениями гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области

- •Профилактика и лечение тромбоэмболических осложнений у пациентов с тяжёлыми осложнениями гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области

- •Профилактика стресс-повреждений желудочно-кишечного тракта у пациентов с тяжёлыми осложнениями гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области

- •Методы экстракорпоральной детоксикации у пациентов с тяжёлыми осложнениями гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области

- •Нутритивная поддержка у пациентов с тяжёлыми осложнениями гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области

- •Рекомендации по назначению макронутриентов

- •Сепсис у пациентов с гнойно-воспалительными процессами челюстно-лицевой области

- •История изучения сепсиса

- •Современная терминология, клинические признаки и диагностика сепсиса

- •Критерии диагностики сепсиса и классификация acc/sccm, предложенные в 1992 году

- •Диагностические критерии сепсиса

- •Этиология сепсиса у пациентов с гнойно-воспалительными процессами челюстно-лицевой области

- •Роль первичного септического очага в развитии сепсиса.

- •Факторы, способствующие генерализации гнойно-воспалительного процесса

- •Особенности механизмов действия на организм человека грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов при развитии септического поражения

- •Патогенез сепсиса у пациентов с гнойно-воспалительными процессами челюстно-лицевой области

- •Роль противоинфекционных механизмов макроорганизма в патогенезе септического состояния

- •Значение воспалительных медиаторов в патогенезе септического состояния

- •Хирургическое лечение сепсиса

- •Прогнозирование течения гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области

- •Индексы интоксикации:

- •Индексы неспецифической реактивности:

- •Индексы активности воспаления:

- •Индексы интоксикации:

- •Индексы неспецифической реактивности

- •Индексы активности воспаления

- •Классификации процесса раневого заживления

- •Заживление острой раны

- •Фаза воспаления

- •Фаза регенерации

- •Фаза эпителизации и реорганизации рубца

- •Виды раневого заживления

- •Лечение гнойной раны

- •Пластическое закрытие ран

- •Комплексные методы лечения пациентов с гнойно-воспалительными процессами челюстно-лицевой области

- •Хирургическая

- •Антибактериальная терапия.

- •Десенсибилизирующая терапия

- •Дезинтоксикационная терапия

- •Общеукрепляющая терапия

- •Физиотерапевтическое лечение

- •1. Местные:

- •2. Общие:

- •Лечебная физическая культура

- •Актиномикоз челюстно-лицевой области

- •Хирургическое лечение

- •Повышение общей реактивности организма

- •Создание специфического иммунитета

- •Противовоспалительная терапия

- •Сифилис

- •Условия и пути заражения возбудителем сифилиса.

- •Этиология

- •Серологическая диагностика сифилиса:

- •Липидные (реагиновые) реакции:

- •Групповые трепонемные реакции:

- •Видоспецифичные протеиновые трепонемные реакции:

- •Гистологическая диагностика заболевания

- •Клинические проявления в челюстно-лицевой области

- •Общие принципы лечения заболевания

- •Профилактика

- •Туберкулезные поражения челюстей и органов полости рта

- •Клиника туберкулезных поражений челюстей

- •Клиника туберкулезных поражений слизистой оболочки органов полости рта

- •Дифференциальная диагностика туберкулеза челюстей (при центральном расположении очага) должна быть проведена:

- •Дифференциальная диагностика туберкулеза челюстей (при центральном расположении очага) с первичным актиномикозом челюстей.

- •Дифференциальная диагностика поздней стадии туберкулеза челюстей при центральном расположении очага с подкожно-межмышечной (глубокой) формой актиномикоза.

- •Проявления в полости рта

- •Диагностика

- •Лечение

- •Патоморфологическая картина

- •Классификация одонтогенных синуситов верхнечелюстной пазухи (Шаргородский а.Г., 2001).

- •Клиническая картина верхнечелюстного синусита

- •Диагностика одонтогенного верхнечелюстного синусита

- •Дифференциальная диагностика

- •Дифференциальная диагностика одонтогенного воспаления верхнечелюстной пазухи с аллергическими .

- •Дифференциальная диагностика гнойного одонтогенного воспаления верхнечелюстной пазухи с острым гнойным периоститом верхней челюсти

- •Дифференциальная диагностика гнойного одонтогенного воспаления верхнечелюстной пазухи с острым гнойным или обострившимся гнойным периодонтитом

- •Лечение одонтогенного верхнечелюстного синусита

- •Методика операции.

- •Прогноз

- •Профилактика

- •Перфорация дна верхнечелюстной пазухи

- •Клиники и диагностика

- •Лечение

- •Свищи верхнечелюстной пазухи

- •Клиника и диагностика

- •Лечение

- •Прогноз

Индексы интоксикации:

1. Интегральный показатель тяжести (ИПТ) по М. М. Соловьеву, Т. М. Алеховой определяется с учетом температуры тела, пульса и гемограммы.

ИПТ = 0,36 х Х1 + 0,0056 х Х2 + 0,01 х Х3 (12,42), где

ИПТ – интегральный показатель тяжести в баллах; Х1– температура тела; Х2 – содержание лейкоцитов, тыс. 1мкл : 100; Х3 – скорость оседания эритроцитов, мм/ч; 12,42 – свободный член множественной регрессии.

Принцип прогнозирования с использованием математического моделирования следующий:

при значении ИПТ до 1,5 баллов течение инфекционно-воспалительного процесса оцениваются как легкое, а прогноз удовлетворительный;

при значении ИПТ от 1,5 до 2,5 баллов течение инфекционного процесса оценивается как средней тяжести, а прогноз заболевания как сомнительный;

при значении ИПТ свыше 2,5 баллов течение инфекционно-воспалительного процесса следует трактовать как тяжелое, а прогноз заболевания неблагоприятный.

ИПТ позволяет прогнозировать тяжесть течения острых одонтогенных воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области, адекватно отражает динамику воспаления. В данном индексе одновременно использовано несколько клинико-лабораторных показателей, доступных любому медицинскому учреждению.

2. Лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ). В 1938 году Я.Я. Кальф-Калиф предложил оценивать морфологические изменения периферической «белой» крови по лейкоцитарному индексу интоксикации (ЛИИ). Позднее, в 1947 году, автор дал оценку своего индекса применительно к аппендициту.

ЛИИ по современным представлениям отражает остроту воспалительного процесса, реакцию организма на эндогенную интоксикацию. Увеличение количества нейтрофилов со сдвигом влево происходит в результате увеличения выработки цитокинов (гранулоцитарного колониестимулирующего фактора и т. д.) обусловленных воздействием таких хемотаксических факторов, как эндотоксины, компоненты комплемента, комплексы антиген-антитело, интерлейкины, содержимое лизосом при распаде клеток и др. Аналогичные факторы оказывают стимулирующее действие на моноцитарно-макрофагальный росток, в основном, воздействуя на повышение функциональной активности макрофагов в тканях. При выраженной антигенной стимуляции увеличивается и количество плазматических клеток в периферической крови. Некоторые цитокины, стимулирующие гранулоцитарный росток, например, гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор, способствуют апоптозу эозинофилов в условиях отсутствия специфической для них хемотаксической стимуляции продуктами дегрануляции тучных клеток и базофилами при их активации IgE, а также другими факторами, что приводит к эозинопении при воспалительных процессах в организме.

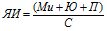

Лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) Я.Я. Кальф-Калифа определяется на основании гемограммы и вычисляется по формуле:

![]() ,

,

где Ми – миелоциты, Ю – юные формы, П – палочкоядерные, С – сегментоядерные, Пл. кл. – плазматические клетки, Лф – лимфоциты, М – моноциты, Э – эозинофилы.

Критерии оценки в данном тесте по сообщениям различных авторов весьма вариабельны. Так по данным Я.Я. Кальф-Калифа ЛИИ в норме составляет 0,47 усл. ед. По результатам исследования отдельных авторов и нашим данным (Походенько-Чудакова И.О., Казакова Ю.М., 2011) – от 0,3 до 1,5 усл. ед.;

В то же время ЛИИ не всегда соответствует клинической картине заболевания и не позволяет оценить направленность динамики интоксикации в течение короткого промежутка времени.

При вирусной инфекции показатели ЛИИ на фоне лимфоцитоза опускаются ниже уровня нормы, а при воспалительных процессах – его значение повышается. Лейкопения с высоким ЛИИ является тревожным прогностическим признаком. Как правило, рост ЛИИ связан с исчезновением эозинофилов, увеличением количества сегментоядерных форм, палочкоядерных и юных нейтрофильных гранулоцитов, появлением плазматических клеток (реакция кроветворного ростка на воспаление) или снижением содержания лимфоцитов и моноцитов (клеточных факторов гуморального иммунитета и мононуклеарно-макрофагальной системы).

Лейкоцитарный индекс Кальф-Калифа учитывает ряд предпосылок, основанных на функциональной принадлежности различных групп клеток, входящих в лейкоцитарную формулу.

Предлагая индекс в практическое использование, сам автор указывал, что ЛИИ имеет недостатки:

в нём не отражается общее количество лейкоцитов, которому придается большое значение в гемодиагностике;

отражая общую тяжесть гемограммы, ЛИИ «обезличивает» роль её отдельных элементов;

он непригоден при заболеваниях крови и кроветворных органов;

показатель не будет информативен при использовании лечебных мероприятий, влияющих на состав крови или направленных на сорбцию токсинов, когда возможна одновременно и сорбция форменных элементов крови.

Однако лейкоцитарный индекс интоксикации можно считать доступным способом оценки иммунного статуса пациента, поскольку он характеризует реакцию системы крови и может быть использован в качестве косвенного признака состояния иммунокомпетентной системы и её реактивности.

Достоинством ЛИИ является возможность перевода гемограмм в соизмеримые числовые показатели, отражающие интоксикацию и недостаточность иммунитета. На основании данного индекса выделяют 4 степени тяжести эндотоксикоза: легкую, среднетяжелую, тяжелую и терминальную. Для определения степени недостаточности иммунологической резистентности как компонента полиорганной недостаточности предложены следующие критерии оценки.

1. Удовлетворительная функция (ЛИИ от 0,5 до 2,0 усл. ед.).

2. Компенсированная недостаточность (ЛИИ от 2,1 до 7,0 усл. ед.), характеризующаяся наличием локального гнойно-воспалительного процесса или осложнения без бактериемии и тенденции к распространению после хирургического лечения на фоне адекватной антибактериальной терапии.

3. Декомпенсированная недостаточность (ЛИИ от 7,1 до 12,0 усл. ед.), характеризующаяся наличием локального гнойно-воспалительного процесса без бактериемии, но с тенденцией к распространению на фоне хирургического лечения и антибактериальной терапии. К декомпенсированной недостаточности иммунитета относится гипоергическая реакция: субфебрильная температура и нормальный ЛИИ при недренированном гнойном очаге, а также наличие клинических проявлений аутоиммунного заболевания (кроме анафилактического шока, астматического статуса и синдрома Лайелла), требующего гормонотерапии.

4. Несостоятельность иммунокомпетентной системы устанавливается при значениях ЛИИ более 12,1 усл. ед. или менее 0,5 усл. ед., наличии бактериемии или септикопиемии (метастатические гнойные очаги), анергической реакции (отсутствие лихорадки и нормальный ЛИИ при недренированном гнойном очаге), инфекционно-токсическом (септическом) или анафилактическом шоке при снижении АДсист менее 80 мм рт. ст., астматическом статусе и синдроме Лайелла.

3. Лейкоцитарный индекс интоксикации В.К. Островского (ЛИИО), высчитывается по формуле:

![]() ,

,

где С – сегментоядерные, П – палочкоядерные, Ю – юные формы, Ми – миелоциты, Пл. кл. – плазматические клетки, Лф – лимфоциты, М – моноциты, Э – эозинофилы, Б – базофилы.

Индекс похож на ЛИИ Я.Я. Кальф-Калифа, но лишен основного его достоинства - коэффициентов и не учитывает относительно большее диагностическое значение появления или увеличения в лейкоцитарной формуле таких клеток, как молодые нейтрофилы и плазмоциты.

В норме лейкоцитарный индекс интоксикации В.К. Островского равен 1,5±0,5.

4. Ядерный индекс интоксикации (ЯИ), вычисляется способом Г.А. Даштаянца по формуле:

,

,

где Ми – миелоциты, Ю – юные формы, П – палочкоядерные, С – сегментоядерные.

В норме значения ядерного индекса интоксикации находятся в пределах от 0,04 до 0,08. При ЯИ равном 0,3 - 1,0 состояние пациента оценивается как среднетяжелое, при данных, превышающих 1,0 – как тяжелое.

Кроме того принято выделять следующие виды сдвига лейкоцитарной формулы влево:

гипорегенераторный (нейтрофильный лейкоцитоз, палочкоядерных нейтрофилов 6%, юных 1%), свидетельствующий о слабой стимуляции систем детоксикации;

регенераторный (небольшое увеличение палочкоядерных нейтрофилов, юных до 3%, лейкоцитоз до 18 000 в мкл), свидетельствующий о напряжении компенсаторных процессов;

гиперрегенераторный (юных 4% и более, миелоцитов 2% и более, лейкоцитоз до 20000 в мкл и более), свидетельствующий о перенапряжении компенсаторных процессов;

дегенеративный (сдвиг влево на фоне лейкопении), свидетельствующий об истощении компенсаторных процессов.

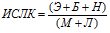

5. Индекс сдвига лейкоцитов крови (ИСЛК) вычисляется по формуле:

,

,

где Э – эозинофилы, Б – базофилы, Н – нейтрофилы, М – моноциты, Л – лимфоциты.

6. Общий индекс эндогенной интоксикации (ОИИ) рассчитывается по методу М. Я. Малаховой, С. В. Оболенского как число молекул средней молекулярной массы, поскольку именно средние молекулы являются критерием эндотоксикоза:

ОИИ плазмы = МСММ плазмы (5), где

МСММ – молекулы средней молекулярной массы в плазме крови, количество которых определяется скрининг-методом Н. И. Габриэлян при помощи спектрофотометра «СФ - 46» (производства «ЛоМо», Россия) в конкурентной зоне ультрафиолетового излучения при длине волны 254 нм и измеряется в единицах оптической плотности (ЕОП). В норме МСММ = 0,21 – 0,27 ЕОП и в среднем составляет 0,24 ЕОП. При повышении уровня МСММ до 0,3 – 0,4 ЕОП течение гнойно-воспалительного процесса следует трактовать как средней тяжести, а повышение свыше 0,5 ЕОП – как тяжелое.