- •Одонтогенные гнойно-воспалительные процессы челюстно-лицевой области. Этиология, патогенез, пути распространения.

- •Классификация острых одонтогенных гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области по вмола

- •С преимущественным поражением костных структур челюсти:

- •С преимущественным поражением околочелюстных мягких тканей (зона распространения инфекционно-воспалительного процесса в челюсти ограничена пределами периодонта одного зуба):

- •С преимущественным поражением регионарного лимфатического аппарата (зона распространения инфекционно-воспалительного процесса в челюсти ограничена периодонтом одного зуба):

- •Хронический периодонтит

- •Хронический гранулематозный периодонтит:

- •Хирургические методы лечения периодонтитов

- •Хирургическое лечение хронических периодонтитов с сохранением коронки зуба и целостности его периодонта

- •Резекция верхушки корня зуба.

- •Ретроградное пломбирование

- •Лечение хронических периодонтитов методами частичного сохранения коронки зуба и целости его периодонта

- •Гемисекция корня зуба

- •Ампутация корня зуба

- •Коронаро-радикулярная сепарация

- •К методам хирургического лечения хронического периодонтита с сохранением коронки зуба и нарушением целости его периодонта относят реплантацию зуба.

- •Реплантация зуба

- •Методика и этапы первичной реплантации зуба:

- •Затрудненное прорезывание зубов, ретенция, дистопия. Клиническая и рентгенологическая диагностика. Хирургическое лечение, лфк, физиотерапия, рефлексотерапия. Экспертиза вут.

- •Классификация болезней прорезываниязубов:

- •Этиология болезней прорезывания зубов.

- •Обменные нарушения и перенесённые инфекции;

- •Филогенетические аспекты;

- •Местные факторы.

- •Клиническая картина

- •Перикоронарит :

- •Хирургическое лечение перикоронарита

- •Противовоспалительная терапия

- •Ретромолярный периостит

- •Ретромолярный остеомиелит

- •Показания к удалению зуба при болезнях прорезывния:

- •Острый одонтогенный периостит челюстей

- •Этиология.

- •Патогенез.

- •Патологическая анатомия.

- •Клиническая картина

- •Дифференциальный диагноз.

- •Дифференциальную диагностику острого гнойного периостита проводят с:

- •Дифференциальная диагностика острого или обострившегося хронического периодонтита с гнойным периоститом.

- •Дифференциальная диагностика острого гнойного периостита с острым остеомиелитом .

- •Дифференциальная диагностика острого гнойного периостита от острого гнойного лимфаденита

- •Дифференциальная диагностика гнойного одонтогенного воспаления верхнечелюстной пазухи с острым гнойным периоститом верхней челюсти

- •Лечение острого гнойного периостита челюсти

- •После хирургического вмешательства

- •Хронический периостит

- •Острый одонтогенный остеомиелит челюстей. Этиология, патогенез. Клиника острого одонтнгенного остеомиелита на нижней и верхней челюсти. Диагностика, лечение, профилактика осложнений.

- •Этиология

- •Теории патогенеза остеомиелита

- •Классификация

- •Клиническая картина

- •Местные проявления заболевания.

- •Острый одонтогенный остеомиелит верхней челюсти

- •Острый одонтогенный остеомиелит нижней челюсти

- •Рентгенодиагностика

- •Принципы лечения

- •Хронический Клиническая картина хронического одонтогенного остеомиелита

- •Дифференциальная диагностика хронического одонтогенного остеомиелита

- •Дифференциальная диагностика хронического одонтогенного остеомиелита с одонтогенной подкожной гранулемой лица.

- •Дифференциальная диагностика хронического одонтогенного остеомиелита и туберкулеза челюстей (с центральным расположением очага).

- •Лечение одонтогенного хронического остеомиелита.

- •Остеомиелит Гарре

- •Классификация по вмола

- •Лечение

- •Дифференциальная диагностика острых и обострившихся хронических периодонтитов

- •Дифференциальная диагностика острого или обострившегося хронического периодонтита с гнойным периоститом.

- •Дифференциальная диагностика острого (или обострившегося хронического) гнойного периодонтита с острым остеомиелитом

- •Дифференциальная диагностика острого диффузного пульпита с острым или обострившимся гнойным периодонтитом

- •Дифференциальная диагностика невралгии тройничного нерва с острым гнойным или обострившимся гнойным периодонтитом

- •Дифференциальная диагностика гнойного одонтогенного воспаления верхнечелюстной пазухи с острым гнойным или обострившимся гнойным периодонтитом

- •Дифференциальная диагностика хронических форм периодонтитов

- •Дифференциальная диагностика хронического одонтогенного остеомиелита

- •Дифференциальная диагностика острого гнойного периостита

- •Дифференциальная диагностика острого одонтогенного остеомиелита

- •Дифференциальная диагностика гнойного одонтогенного воспаления верхнечелюстной пазухи с острым гнойным или обострившимся гнойным периодонтитом

- •Дифференциальная диагностика одонтогенных лимфаденитов дифференциальная диагностика неспецифических (одонтогенных) лимфаденитов

- •Дифференциальная диагностика острого гнойного лимфаденита с острым остеомиелитом

- •Дифференциальная диагностика неспецифического хронического лимфаденита с туберкулезным

- •Дифференциальная диагностика неспецифического хронического лимфаденита с сифилитическим

- •Фурункулы и карбункулы челюстно-лицевой области. Клиника, диагностика, лечение. Осложнения и их профилактика. Экспертиза вут.

- •Тяжелые осложнения гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области Флебит лицевых вен

- •Анатомо-топографические особенности артерий, венозных и лимфатических сосудов челюстно-лицевой области

- •Патогенез тромбофлебита вен лица

- •Клиническая картина и диагностика тромбофлебита вен лица

- •Клиническая картина тромбофлебита вен лица включает:

- •Клиническая картина тромбоза кавернозного (пещеристого) синуса

- •Диагностика тромбоза кавернозного (пещеристого) синуса

- •Основные принципы комплексного патогенетического лечения тромбоза кавернозного (пещеристого) синуса

- •Одонтогенный медиастенит.

- •Классификация медиастинитов

- •По этиологии и патогенезу:

- •Вторичные:

- •По распространённости:

- •Передние:

- •Задние:

- •Анатомо-топографическая характеристика фасций шеи

- •Анатомо-топографические особенности распространения гнойно-воспалительного процесса при одонтогенном медиастините

- •Анатомо-топографическая характеристика средостения

- •Клиническая картина и диагностика одонтогенного медиастинита

- •Для переднего медиастинита характерны следующие медиастинальные симптомы:

- •Для заднего медиастинита характерны следующие медиастинальные симптомы:

- •Диагностика

- •I. Физикальное исследование:

- •II. Лучевые методы исследования:

- •III. Биохимическое исследования крови:

- •Дифференциальная диагностика переднего и заднего медиастинита по в.И. Кандрашову, а.Н. Погодиной (1989)

- •Дифференциальная диагностика одонтогенного медиастинита

- •Комплексное патогенетическое лечение одонтогенного медиастинита

- •Анестезиологическое пособие при разлитых флегмонах челюстно-лицевой области и одонтогенном медиастините

- •Подготовка к проведению операции - первичной хирургической обработки гнойного очага у пациентов с разлитыми флегмонами челюстно-лицевой области и одонтогенным медиастинитом

- •Основные этапы проведения первичной хирургической обработки гнойного очага у пациентов с разлитыми флегмонами челюстно-лицевой области и одонтогенным медиастинитом

- •Анаэробная инфекция

- •Антибактериальная терапия пациентов с тяжёлыми осложнениями гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области

- •Планирование этиотропной терапии пациентов с тяжёлыми осложнениями гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области

- •Путь введения антимикробных средств

- •Гемодинамическая поддержка

- •Респираторная терапия у пациентов с тяжёлыми осложнениями гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области

- •Критерии начала респираторной поддержки при тяжёлых осложнениях гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области

- •Контроль гликемии у пациентов с тяжёлыми осложнениями гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области

- •Основные принципы использования кортикостероидов у пациентов с тяжёлыми осложнениями гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области

- •Иммунокоррегирующая терапия у пациентов с тяжёлыми осложнениями гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области

- •Профилактика и лечение тромбоэмболических осложнений у пациентов с тяжёлыми осложнениями гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области

- •Профилактика стресс-повреждений желудочно-кишечного тракта у пациентов с тяжёлыми осложнениями гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области

- •Методы экстракорпоральной детоксикации у пациентов с тяжёлыми осложнениями гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области

- •Нутритивная поддержка у пациентов с тяжёлыми осложнениями гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области

- •Рекомендации по назначению макронутриентов

- •Сепсис у пациентов с гнойно-воспалительными процессами челюстно-лицевой области

- •История изучения сепсиса

- •Современная терминология, клинические признаки и диагностика сепсиса

- •Критерии диагностики сепсиса и классификация acc/sccm, предложенные в 1992 году

- •Диагностические критерии сепсиса

- •Этиология сепсиса у пациентов с гнойно-воспалительными процессами челюстно-лицевой области

- •Роль первичного септического очага в развитии сепсиса.

- •Факторы, способствующие генерализации гнойно-воспалительного процесса

- •Особенности механизмов действия на организм человека грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов при развитии септического поражения

- •Патогенез сепсиса у пациентов с гнойно-воспалительными процессами челюстно-лицевой области

- •Роль противоинфекционных механизмов макроорганизма в патогенезе септического состояния

- •Значение воспалительных медиаторов в патогенезе септического состояния

- •Хирургическое лечение сепсиса

- •Прогнозирование течения гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области

- •Индексы интоксикации:

- •Индексы неспецифической реактивности:

- •Индексы активности воспаления:

- •Индексы интоксикации:

- •Индексы неспецифической реактивности

- •Индексы активности воспаления

- •Классификации процесса раневого заживления

- •Заживление острой раны

- •Фаза воспаления

- •Фаза регенерации

- •Фаза эпителизации и реорганизации рубца

- •Виды раневого заживления

- •Лечение гнойной раны

- •Пластическое закрытие ран

- •Комплексные методы лечения пациентов с гнойно-воспалительными процессами челюстно-лицевой области

- •Хирургическая

- •Антибактериальная терапия.

- •Десенсибилизирующая терапия

- •Дезинтоксикационная терапия

- •Общеукрепляющая терапия

- •Физиотерапевтическое лечение

- •1. Местные:

- •2. Общие:

- •Лечебная физическая культура

- •Актиномикоз челюстно-лицевой области

- •Хирургическое лечение

- •Повышение общей реактивности организма

- •Создание специфического иммунитета

- •Противовоспалительная терапия

- •Сифилис

- •Условия и пути заражения возбудителем сифилиса.

- •Этиология

- •Серологическая диагностика сифилиса:

- •Липидные (реагиновые) реакции:

- •Групповые трепонемные реакции:

- •Видоспецифичные протеиновые трепонемные реакции:

- •Гистологическая диагностика заболевания

- •Клинические проявления в челюстно-лицевой области

- •Общие принципы лечения заболевания

- •Профилактика

- •Туберкулезные поражения челюстей и органов полости рта

- •Клиника туберкулезных поражений челюстей

- •Клиника туберкулезных поражений слизистой оболочки органов полости рта

- •Дифференциальная диагностика туберкулеза челюстей (при центральном расположении очага) должна быть проведена:

- •Дифференциальная диагностика туберкулеза челюстей (при центральном расположении очага) с первичным актиномикозом челюстей.

- •Дифференциальная диагностика поздней стадии туберкулеза челюстей при центральном расположении очага с подкожно-межмышечной (глубокой) формой актиномикоза.

- •Проявления в полости рта

- •Диагностика

- •Лечение

- •Патоморфологическая картина

- •Классификация одонтогенных синуситов верхнечелюстной пазухи (Шаргородский а.Г., 2001).

- •Клиническая картина верхнечелюстного синусита

- •Диагностика одонтогенного верхнечелюстного синусита

- •Дифференциальная диагностика

- •Дифференциальная диагностика одонтогенного воспаления верхнечелюстной пазухи с аллергическими .

- •Дифференциальная диагностика гнойного одонтогенного воспаления верхнечелюстной пазухи с острым гнойным периоститом верхней челюсти

- •Дифференциальная диагностика гнойного одонтогенного воспаления верхнечелюстной пазухи с острым гнойным или обострившимся гнойным периодонтитом

- •Лечение одонтогенного верхнечелюстного синусита

- •Методика операции.

- •Прогноз

- •Профилактика

- •Перфорация дна верхнечелюстной пазухи

- •Клиники и диагностика

- •Лечение

- •Свищи верхнечелюстной пазухи

- •Клиника и диагностика

- •Лечение

- •Прогноз

Этиология сепсиса у пациентов с гнойно-воспалительными процессами челюстно-лицевой области

Последние десятилетия ознаменованы значительным интересом проявляемым исследователями к микробиологическим данным, характеризующие этиологию сепсиса. В отличие от характеристик, представленных экспертами многоцентрового европейского исследования EPIC в 1992 году, спектр возбудителей сепсиса претерпевает изменения с увеличением роли грамположительных кокков до 37 % при доминировании грамнегативных бацилл (45 %). При этом Candida spp. и грибы составляют до 10 % всех изолятов.

При одонтогенном сепсисе всегда имеется первичный очаг инфекции. Когерентный сепсис – патологический процесс, при котором первичный очаг воспаления остаётся неустановленным, в практике врача челюстно-лицевого хирурга и стоматолога-хирурга не встречается.

Начальный этап развития сепсиса связан с проникновением микробов и их токсинов, так называемых «микробных модулинов», из первичного гнойного очага в кровеносное русло или лимфатические пути.

Роль первичного септического очага в развитии сепсиса.

К возникновению первичного септического очага чаще всего приводят:

гнойные заболевания кожи и подкожной клетчатки (абсцессы, флегмоны, фурункулы, карбункулы и т. д.), ожоги, обморожения, раны (в том числе и операционные), острые (реже хронические) гнойно-воспалительные процессы различных органов и тканей (остеомиелит, гнойный отит, тонзиллит, абсцессы и флегмоны челюстно-лицевой области и т. д.);

различного рода процедуры при проведении лечебно-диагностических вмешательств и операций (введение катетеров в венозное или артериальное русло, продленная ИВЛ, пункция, различные вмешательства, в том числе и диагностические, и т. д.).

Бактериемия, обусловленная поступлением инфекции из первичных септических очагов, определяется у 30-35 % пациентов, у которых диагностируется сепсис. При этом в 1/3 наблюдений она не имеет ярких клинических проявлений. Это обусловлено влиянием ряда факторов на иммунологическую (антиинфекционную) резистентность организма.

Клинические проявления одонтогенного гнойно-воспалительного процесса характерны и всегда доступны для диагностики.

Возбудителями одонтогенных воспалительных процессов, как правило, являются микроорганизмы, входящие в состав постоянной микрофлоры полости рта: стафилококки, стрептококки, энтерококки, диплококки, грамположительные и грамотрицательные палочки. В очагах одонтогенной инфекции иногда обнаруживают грибы, микоплазмы, простейших из семейства трихомонад, спирохет.

Микрофлора очагов одонтогенной инфекции чаще представлена:

монокультурой стафилококка (Staphylococcus albus, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis);

монокультурой стрептококка групп D, F, G;

ассоциациями стафилококка со стрептококком;

ассоциациями стафилококка c диплококком и грамотрицательными палочками.

Значимая роль в возникновении и развитии гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области принадлежит анаэробной микрофлоре. По данным В.И. Кочеровца (1981) у пациентов с одонтогенным остеомиелитом челюстей, осложнённым флегмонами присутствовали 3-4 представителя облигатной анаэробной флоры (фузобактерии, бактериоиды, пептострептококки). При этом у 70 % пациентов данной категории были выделены факультативные формы анаэробных стафилококков и стрептококков, высокорезистентных к абсолютному большинству антибактериальных лекарственных средств. Кроме того, длительное назначение аминогликозидов может служить фоном для развития анаэробной инфекции.

Из приведенного материала становится очевидным, что большинство представителей микромира известных как аэробы, в действительности являются факультативными анаэробами, а, следовательно, термин «анаэробные инфекции» может применяться ко многим заболеваниям, в перечень которых могут быть включены практически все хирургические инфекции.

Таким образом, первой существенной особенностью одонтогенного сепсиса является аутоинфекция.

Второй особенностью одонтогенного сепсиса являются специфические пути распространения инфекции, которые обуславливают характерные патологические процессы, предшествующие возникновению и развитию системной воспалительной реакции организма. Выделяют следующие пути распространения одонтогенной инфекции:

интраканаликулярный путь – интрадентальный путь - через канал корня «причинного» зуба (рис. 1);

Рис. 1. Схема некоторых механизмов повреждения тканей при развитии гнойно-воспалительного процесса одонтогенной этиологии по Н.Н. Божанову и соавт., (1985).

периодонтальный (через патологический зубодесневой карман при маргинальном периодонтите);

травматический;

гематогенный;

лимфогенный;

по протяжению (например, при нарушении целостности слизистой оболочки альвеолярного отростка воспалительный процесс распространяется на надкостницу, кость и т. д.).

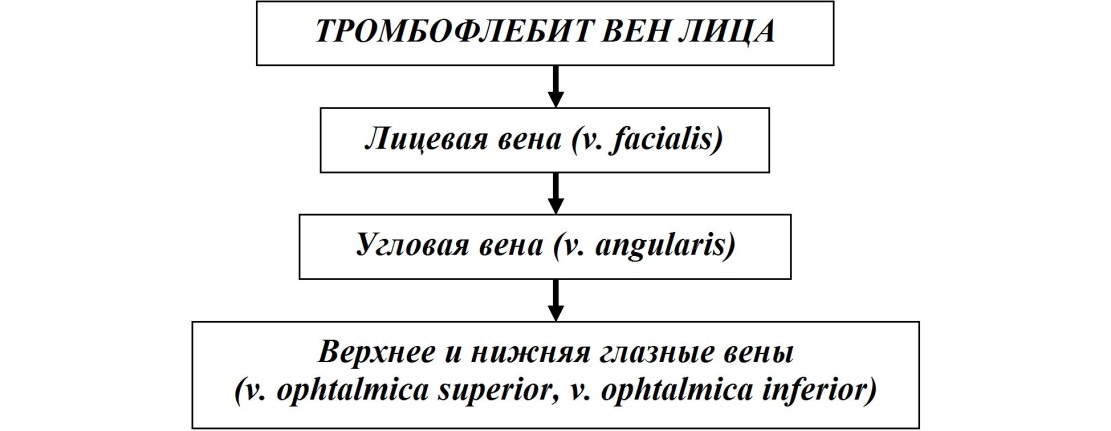

Следует помнить, что к развитию сепсиса в результате гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области неодонтогенной этиологии может привести тромбофлебит вен лица. При подобном стечении обстоятельств схема распространения инфекции представлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема распространения инфекции при тромбофлебите вен лица.

Прогноз при одонтогенном сепсисе, как и при других его видах, до настоящего времени продолжает оставаться неблагоприятным.