- •Одонтогенные гнойно-воспалительные процессы челюстно-лицевой области. Этиология, патогенез, пути распространения.

- •Классификация острых одонтогенных гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области по вмола

- •С преимущественным поражением костных структур челюсти:

- •С преимущественным поражением околочелюстных мягких тканей (зона распространения инфекционно-воспалительного процесса в челюсти ограничена пределами периодонта одного зуба):

- •С преимущественным поражением регионарного лимфатического аппарата (зона распространения инфекционно-воспалительного процесса в челюсти ограничена периодонтом одного зуба):

- •Хронический периодонтит

- •Хронический гранулематозный периодонтит:

- •Хирургические методы лечения периодонтитов

- •Хирургическое лечение хронических периодонтитов с сохранением коронки зуба и целостности его периодонта

- •Резекция верхушки корня зуба.

- •Ретроградное пломбирование

- •Лечение хронических периодонтитов методами частичного сохранения коронки зуба и целости его периодонта

- •Гемисекция корня зуба

- •Ампутация корня зуба

- •Коронаро-радикулярная сепарация

- •К методам хирургического лечения хронического периодонтита с сохранением коронки зуба и нарушением целости его периодонта относят реплантацию зуба.

- •Реплантация зуба

- •Методика и этапы первичной реплантации зуба:

- •Затрудненное прорезывание зубов, ретенция, дистопия. Клиническая и рентгенологическая диагностика. Хирургическое лечение, лфк, физиотерапия, рефлексотерапия. Экспертиза вут.

- •Классификация болезней прорезываниязубов:

- •Этиология болезней прорезывания зубов.

- •Обменные нарушения и перенесённые инфекции;

- •Филогенетические аспекты;

- •Местные факторы.

- •Клиническая картина

- •Перикоронарит :

- •Хирургическое лечение перикоронарита

- •Противовоспалительная терапия

- •Ретромолярный периостит

- •Ретромолярный остеомиелит

- •Показания к удалению зуба при болезнях прорезывния:

- •Острый одонтогенный периостит челюстей

- •Этиология.

- •Патогенез.

- •Патологическая анатомия.

- •Клиническая картина

- •Дифференциальный диагноз.

- •Дифференциальную диагностику острого гнойного периостита проводят с:

- •Дифференциальная диагностика острого или обострившегося хронического периодонтита с гнойным периоститом.

- •Дифференциальная диагностика острого гнойного периостита с острым остеомиелитом .

- •Дифференциальная диагностика острого гнойного периостита от острого гнойного лимфаденита

- •Дифференциальная диагностика гнойного одонтогенного воспаления верхнечелюстной пазухи с острым гнойным периоститом верхней челюсти

- •Лечение острого гнойного периостита челюсти

- •После хирургического вмешательства

- •Хронический периостит

- •Острый одонтогенный остеомиелит челюстей. Этиология, патогенез. Клиника острого одонтнгенного остеомиелита на нижней и верхней челюсти. Диагностика, лечение, профилактика осложнений.

- •Этиология

- •Теории патогенеза остеомиелита

- •Классификация

- •Клиническая картина

- •Местные проявления заболевания.

- •Острый одонтогенный остеомиелит верхней челюсти

- •Острый одонтогенный остеомиелит нижней челюсти

- •Рентгенодиагностика

- •Принципы лечения

- •Хронический Клиническая картина хронического одонтогенного остеомиелита

- •Дифференциальная диагностика хронического одонтогенного остеомиелита

- •Дифференциальная диагностика хронического одонтогенного остеомиелита с одонтогенной подкожной гранулемой лица.

- •Дифференциальная диагностика хронического одонтогенного остеомиелита и туберкулеза челюстей (с центральным расположением очага).

- •Лечение одонтогенного хронического остеомиелита.

- •Остеомиелит Гарре

- •Классификация по вмола

- •Лечение

- •Дифференциальная диагностика острых и обострившихся хронических периодонтитов

- •Дифференциальная диагностика острого или обострившегося хронического периодонтита с гнойным периоститом.

- •Дифференциальная диагностика острого (или обострившегося хронического) гнойного периодонтита с острым остеомиелитом

- •Дифференциальная диагностика острого диффузного пульпита с острым или обострившимся гнойным периодонтитом

- •Дифференциальная диагностика невралгии тройничного нерва с острым гнойным или обострившимся гнойным периодонтитом

- •Дифференциальная диагностика гнойного одонтогенного воспаления верхнечелюстной пазухи с острым гнойным или обострившимся гнойным периодонтитом

- •Дифференциальная диагностика хронических форм периодонтитов

- •Дифференциальная диагностика хронического одонтогенного остеомиелита

- •Дифференциальная диагностика острого гнойного периостита

- •Дифференциальная диагностика острого одонтогенного остеомиелита

- •Дифференциальная диагностика гнойного одонтогенного воспаления верхнечелюстной пазухи с острым гнойным или обострившимся гнойным периодонтитом

- •Дифференциальная диагностика одонтогенных лимфаденитов дифференциальная диагностика неспецифических (одонтогенных) лимфаденитов

- •Дифференциальная диагностика острого гнойного лимфаденита с острым остеомиелитом

- •Дифференциальная диагностика неспецифического хронического лимфаденита с туберкулезным

- •Дифференциальная диагностика неспецифического хронического лимфаденита с сифилитическим

- •Фурункулы и карбункулы челюстно-лицевой области. Клиника, диагностика, лечение. Осложнения и их профилактика. Экспертиза вут.

- •Тяжелые осложнения гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области Флебит лицевых вен

- •Анатомо-топографические особенности артерий, венозных и лимфатических сосудов челюстно-лицевой области

- •Патогенез тромбофлебита вен лица

- •Клиническая картина и диагностика тромбофлебита вен лица

- •Клиническая картина тромбофлебита вен лица включает:

- •Клиническая картина тромбоза кавернозного (пещеристого) синуса

- •Диагностика тромбоза кавернозного (пещеристого) синуса

- •Основные принципы комплексного патогенетического лечения тромбоза кавернозного (пещеристого) синуса

- •Одонтогенный медиастенит.

- •Классификация медиастинитов

- •По этиологии и патогенезу:

- •Вторичные:

- •По распространённости:

- •Передние:

- •Задние:

- •Анатомо-топографическая характеристика фасций шеи

- •Анатомо-топографические особенности распространения гнойно-воспалительного процесса при одонтогенном медиастините

- •Анатомо-топографическая характеристика средостения

- •Клиническая картина и диагностика одонтогенного медиастинита

- •Для переднего медиастинита характерны следующие медиастинальные симптомы:

- •Для заднего медиастинита характерны следующие медиастинальные симптомы:

- •Диагностика

- •I. Физикальное исследование:

- •II. Лучевые методы исследования:

- •III. Биохимическое исследования крови:

- •Дифференциальная диагностика переднего и заднего медиастинита по в.И. Кандрашову, а.Н. Погодиной (1989)

- •Дифференциальная диагностика одонтогенного медиастинита

- •Комплексное патогенетическое лечение одонтогенного медиастинита

- •Анестезиологическое пособие при разлитых флегмонах челюстно-лицевой области и одонтогенном медиастините

- •Подготовка к проведению операции - первичной хирургической обработки гнойного очага у пациентов с разлитыми флегмонами челюстно-лицевой области и одонтогенным медиастинитом

- •Основные этапы проведения первичной хирургической обработки гнойного очага у пациентов с разлитыми флегмонами челюстно-лицевой области и одонтогенным медиастинитом

- •Анаэробная инфекция

- •Антибактериальная терапия пациентов с тяжёлыми осложнениями гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области

- •Планирование этиотропной терапии пациентов с тяжёлыми осложнениями гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области

- •Путь введения антимикробных средств

- •Гемодинамическая поддержка

- •Респираторная терапия у пациентов с тяжёлыми осложнениями гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области

- •Критерии начала респираторной поддержки при тяжёлых осложнениях гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области

- •Контроль гликемии у пациентов с тяжёлыми осложнениями гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области

- •Основные принципы использования кортикостероидов у пациентов с тяжёлыми осложнениями гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области

- •Иммунокоррегирующая терапия у пациентов с тяжёлыми осложнениями гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области

- •Профилактика и лечение тромбоэмболических осложнений у пациентов с тяжёлыми осложнениями гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области

- •Профилактика стресс-повреждений желудочно-кишечного тракта у пациентов с тяжёлыми осложнениями гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области

- •Методы экстракорпоральной детоксикации у пациентов с тяжёлыми осложнениями гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области

- •Нутритивная поддержка у пациентов с тяжёлыми осложнениями гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области

- •Рекомендации по назначению макронутриентов

- •Сепсис у пациентов с гнойно-воспалительными процессами челюстно-лицевой области

- •История изучения сепсиса

- •Современная терминология, клинические признаки и диагностика сепсиса

- •Критерии диагностики сепсиса и классификация acc/sccm, предложенные в 1992 году

- •Диагностические критерии сепсиса

- •Этиология сепсиса у пациентов с гнойно-воспалительными процессами челюстно-лицевой области

- •Роль первичного септического очага в развитии сепсиса.

- •Факторы, способствующие генерализации гнойно-воспалительного процесса

- •Особенности механизмов действия на организм человека грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов при развитии септического поражения

- •Патогенез сепсиса у пациентов с гнойно-воспалительными процессами челюстно-лицевой области

- •Роль противоинфекционных механизмов макроорганизма в патогенезе септического состояния

- •Значение воспалительных медиаторов в патогенезе септического состояния

- •Хирургическое лечение сепсиса

- •Прогнозирование течения гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области

- •Индексы интоксикации:

- •Индексы неспецифической реактивности:

- •Индексы активности воспаления:

- •Индексы интоксикации:

- •Индексы неспецифической реактивности

- •Индексы активности воспаления

- •Классификации процесса раневого заживления

- •Заживление острой раны

- •Фаза воспаления

- •Фаза регенерации

- •Фаза эпителизации и реорганизации рубца

- •Виды раневого заживления

- •Лечение гнойной раны

- •Пластическое закрытие ран

- •Комплексные методы лечения пациентов с гнойно-воспалительными процессами челюстно-лицевой области

- •Хирургическая

- •Антибактериальная терапия.

- •Десенсибилизирующая терапия

- •Дезинтоксикационная терапия

- •Общеукрепляющая терапия

- •Физиотерапевтическое лечение

- •1. Местные:

- •2. Общие:

- •Лечебная физическая культура

- •Актиномикоз челюстно-лицевой области

- •Хирургическое лечение

- •Повышение общей реактивности организма

- •Создание специфического иммунитета

- •Противовоспалительная терапия

- •Сифилис

- •Условия и пути заражения возбудителем сифилиса.

- •Этиология

- •Серологическая диагностика сифилиса:

- •Липидные (реагиновые) реакции:

- •Групповые трепонемные реакции:

- •Видоспецифичные протеиновые трепонемные реакции:

- •Гистологическая диагностика заболевания

- •Клинические проявления в челюстно-лицевой области

- •Общие принципы лечения заболевания

- •Профилактика

- •Туберкулезные поражения челюстей и органов полости рта

- •Клиника туберкулезных поражений челюстей

- •Клиника туберкулезных поражений слизистой оболочки органов полости рта

- •Дифференциальная диагностика туберкулеза челюстей (при центральном расположении очага) должна быть проведена:

- •Дифференциальная диагностика туберкулеза челюстей (при центральном расположении очага) с первичным актиномикозом челюстей.

- •Дифференциальная диагностика поздней стадии туберкулеза челюстей при центральном расположении очага с подкожно-межмышечной (глубокой) формой актиномикоза.

- •Проявления в полости рта

- •Диагностика

- •Лечение

- •Патоморфологическая картина

- •Классификация одонтогенных синуситов верхнечелюстной пазухи (Шаргородский а.Г., 2001).

- •Клиническая картина верхнечелюстного синусита

- •Диагностика одонтогенного верхнечелюстного синусита

- •Дифференциальная диагностика

- •Дифференциальная диагностика одонтогенного воспаления верхнечелюстной пазухи с аллергическими .

- •Дифференциальная диагностика гнойного одонтогенного воспаления верхнечелюстной пазухи с острым гнойным периоститом верхней челюсти

- •Дифференциальная диагностика гнойного одонтогенного воспаления верхнечелюстной пазухи с острым гнойным или обострившимся гнойным периодонтитом

- •Лечение одонтогенного верхнечелюстного синусита

- •Методика операции.

- •Прогноз

- •Профилактика

- •Перфорация дна верхнечелюстной пазухи

- •Клиники и диагностика

- •Лечение

- •Свищи верхнечелюстной пазухи

- •Клиника и диагностика

- •Лечение

- •Прогноз

Остеомиелит Гарре

Особую форму хронического одонтогенного остеомиелита составляет остеомиелит Гарре, который является негнойным поражением и из черепных костей встречается только в нижней челюсти. Патоморфологически он представляет собой склерозирующий остит и реакцию периоста в ответ на инфекционное поражение, так называемый «сухой остеомиелит», и приводит к утолщению пораженного отдела за счет отложения остеоидной ткани или слоистых оссифицированных периостальных наслоений.

При биопсии в зоне утолщения обнаруживаются фиброзные и костные разрастания, скопления остеоидной ткани, богатой остеобластами. Далеко не всегда выявляются клеточные скопления, присущие активно текущему воспалительному процессу. Причиной инфицирования чаще всего является осложненное удаление зуба или некроз пульпы первых моляров. Процесс обычно локализуется в зоне премоляров и моляров.

Слизистая оболочка полости рта при этой форме остеомиелита повсюду выглядит нормальной. Утолщенный отдел кости обычно безболезнен при ощупывании, температурная реакция отсутствует, показатели крови почти или совсем не отличаются от нормальных. Рентгенологически выявляется расширение и уплотнение кортикальных пластинок, сквозь которые с трудом различаются мелкие участки резорбции костной ткани, расположенные в краевых отделах, и слоистый периостит.

На большом литературном и собственном материале J. Me Walter и S. Schabny (1984) показали, что удаление или лечение «причинного» зуба и правильно подобранная антибактериальная терапия приводят к остановке процесса и рассасыванию костного уплотнения. Е. Staphne и J. Gibi-lisko (1975) указывают, что инфекция при остеомиелите Гарре может «гнездиться» не непосредственно в костной ткани, а по соседству с ней.

Патоморфологическое исследование тканей, полученных при биопсии, выявляет картины, имеющие много общего с изменениями, наблюдающимися при костном сифилисе, ревматизме, авитаминозах, херувизме, что свидетельствует о наличии местной неспецифической реакции, развивающейся в ответ на хроническое раздражение. В связи с этим хирургические вмешательства при остеомиелите Гарре считаются нецелесообразными.

Рентгеногические проявления остеомиелита Гарре очень напоминают картину хронического гиперпластического атипичного остеомиелита.

Одонтогенные лимфадениты челюстно-лицевой области. Клиника,диагностика, дифференциальная диагностика и лечение. Показания к хирургическому лечению и его методы,ЛФК, физиотерапия, рефлексотерапия. Экспертиза ВУТ.

Лимфангит — воспаление лимфатических сосудов.

Лимфаденит — воспаление лимфатического узла.

Аденофлегмона — гнойное воспаление лимфатического узла и прилежащей к нему клетчатки.

Классификация по вмола

ЛИМФАДЕНИТЫ

ПО ЭТИОЛОГИИ:

одонтогенный,

неодонтогенный,

специфический:

туберкулезный,

актиномикотический,

сифилитический;

ПО ТЕЧЕНИЮ:

острый

серозный,

гнойный;

хронический

гиперпластический,

гнойный,

мигрирующая гранулема лица;

ПО СТАДИИ КЛИНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ:

лимфаденит острый простой,

абсцесс лимфатического узла,

аденофлегмона;

ЛИМФАНГОИТ

ПО КЛИНИЧЕСКОМУ ТЕЧЕНИЮ:

острый

сетчатый (ретикулярный),

стволовой (трункулярный);

хронический.

Анатомия.

Лимфатический узел снаружи покрыт соединительнотканной капсулой. От капсулы внутрь узла в его паренхиму отходят тонкие соединительнотканные перегородки — трабекулы. В области вогнутой стороны угла капсула имеет вдавление — гилус. Паренхима лимфатического узла образована ретикулярной тканью. Ее клеточные элементы подразделяют на корковое вещество, расположенное по периферии, и мозговое, находящееся в центре узла. В корковом веществе располагаются лимфоидные фолликулы. Мозговое вещество состоит из тяжей лимфоцитов. Между капсулой, трабекулами и паренхимой имеются узкие щели — синусы (краевой, воротный и межуточные, или интермедиарные). В краевом синусе открываются приносящие лимфатические сосуды, из воротного исходят выносящие сосуды.

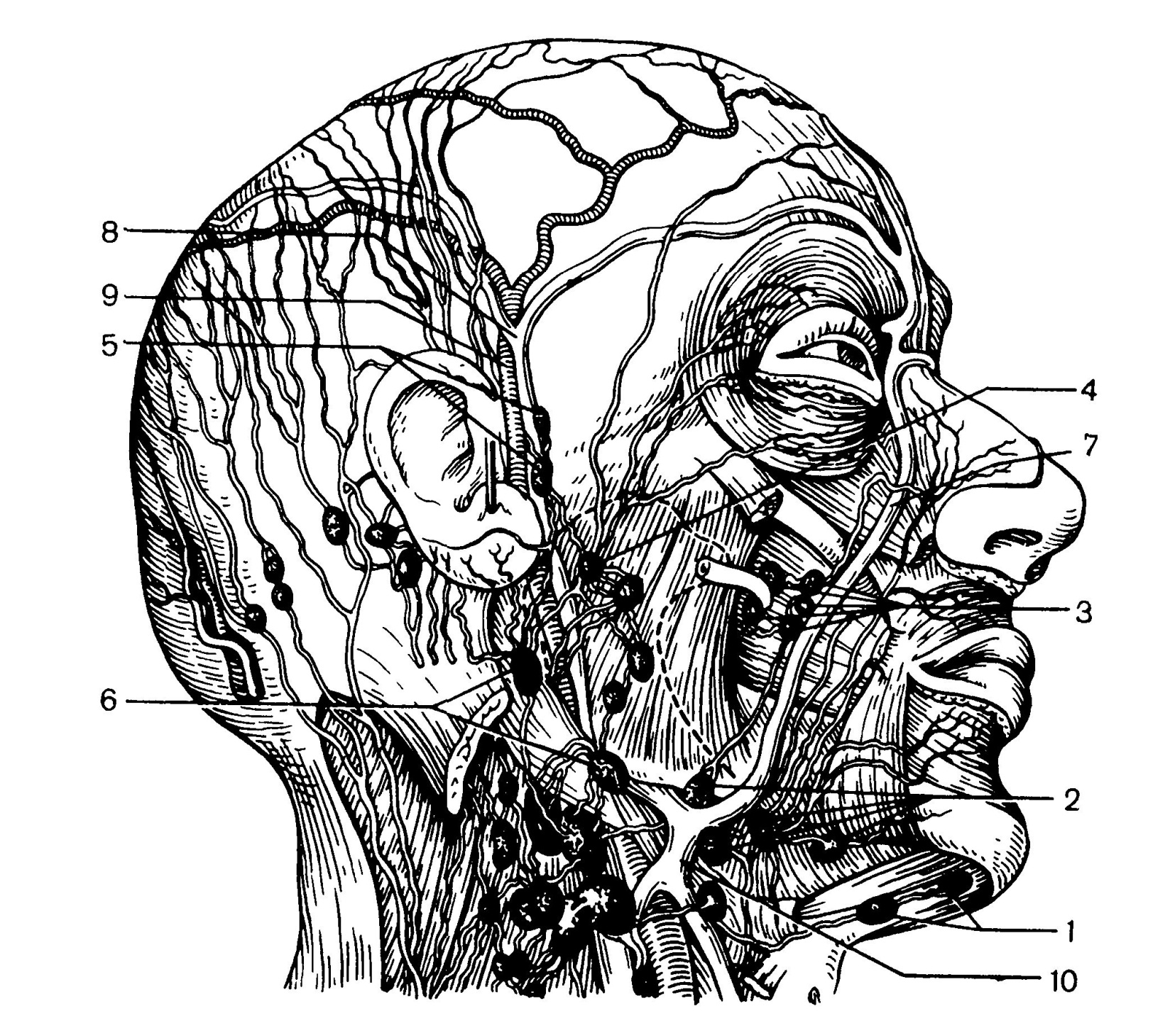

Рис. 1. Лимфатические узлы лица и шеи (по Киршнеру).

1 — подподбородочные: 2 — подчелюстные; 3 — щечные; 4 — околоушные; 5 — передние ушные; 6 — поверхностные шейные; 7 — угловая вена; 8 — поверхностная височная вена; 9 — поверхностная височная артерия; 10 — лицевая вена.

Среди регионарных лимфатических узлов головы и шеи различают несколько групп: области свода черепа (затылочные, сосцевидные поверхностные и глубокие околоушные), лицевые (щечный, носогубный, молярный, нижнечелюстной), подбородочные, поднижнечелюстные, передние и латеральные шейные (поверхностные и глубокие).

Лимфатические узлы головы, свода черепа представлены группами затылочных, сосцевидных, поверхностных околоушных, глубоких околоушных лимфатических узлов. Чаще поражаются околоушные лимфатические узлы. Околоушные лимфатические узлы (обычно 3—5) расположены кпереди от ушной раковины и над капсулой околоушной слюнной железы (поверхностные), между дольками железы, под ее капсулой, кпереди от наружного слухового прохода (глубокие — внутрижелезистые, нижнеушные и предушные). По ним оттекает лимфа от кожи лба, ушной раковины, наружного слухового прохода, щеки и верхней губы.

Подбородочные лимфатические узлы локализуются в клетчатке подбородочного треугольника. Их число обычно колеблется от 1 до 4. Передний подбородочный лимфатический узел расположен у вершины подподбородочной области, часто позади края нижней челюсти. Задний узел лежит несколько кпереди от тела подъязычной кости, смещаясь иногда кзади.

Подбородочные лимфатические узлы получают лимфу из кожи верхней и нижней губ, периодонта нижних резцов и клыков, кости, надкостницы подбородочного отдела нижней челюсти и частично из тканей дна полости рта.

Поднижнечелюстные лимфатические узлы (передние, средние и задние) находятся в поднижнечелюстном треугольнике и лежат в количестве до 10 в виде цепочки вдоль края нижней челюсти. Первый узел (иногда группа узлов) расположен в переднем отделе поднижнечелюстного треугольника. Вторая группа узлов — средние, лежат с медиальной стороны наружной лицевой артерии, прилегая к ней, иногда несколько выше, кпереди от жевательной мышцы. Несколько позади, между лицевой артерией и лицевой веной, находятся третий узел или 2—3 узла. Имеется также непостоянный четвертый узел, лежащий у нижнезаднего полюса поднижнечелюстной слюнной железы. К группе поднижнечелюстных лимфатических узлов относятся узелки, расположенные внутри капсулы поднижнечелюстной слюнной железы. В поднижнечелюстные узлы впадают лимфатические сосуды от тканей, окружающих ряд зубов нижней челюсти — от уровня клыка до третьего моляра, от соответствующих этим зубам отделов альвеолярного отростка и тела нижней челюсти и частично бокового отдела нижней губы, а также от кожи наружного носа, передних отделов слизистой оболочки полости носа. Кроме того, малые и большие коренные зубы, альвеолярный отросток верхней челюсти также связаны лимфатическими сосудами с поднижнечелюстными лимфатическими узлами.

К лицевым лимфатическим узлам относятся щечный узел, расположенный в этой области кпереди, чаще у переднего края жевательной мышцы; молярный, находящийся ниже первого, у первого, второго нижнего моляров; нижнечелюстные лимфатические узлы, лежащие в середине основания нижней челюсти, у края ее или над ним. В лицевые лимфатические узлы впадает лимфа от больших, малых коренных зубов, альвеолярного отростка верхней челюсти, первого, второго моляров нижней челюсти.

Заглоточные лимфатические узлы располагаются в глубоких отделах поднижнечелюстного треугольника и мышц шеи, прилежащих к глотке. Они собирают лимфу от задних отделов носовой полости, частично от твердого и мягкого неба.

Передние и латеральные лимфатические узлы шеи расположены в медиальном треугольнике грудиноключично-сосцевидной области и латеральном треугольнике шеи. Передние и латеральные шейные лимфатические узлы состоят из поверхностных и глубоких. К глубоким относятся латеральные и передние яремные лимфатические узлы, яремно-двубрюшный узел, яремно-лопаточно-подъязычный, надключичные и заглоточные лимфатические узлы. Сетью лимфатических сосудов они связаны с верхней челюстью, слизистой оболочкой полости рта, тканями дна полости рта, языка.

Следует иметь в виду сложную сосудистую сеть лимфатических сосудов зубов, периодонта, челюстей и лимфатических узлов. В пульпе, периодонте зубов верхней и нижней челюстей имеется значительное число лимфатических капилляров, соединяющихся между собой в сеть, из которой лимфа оттекает в несколько (3—5) лимфатических сосудов. Последние входят в состав сосудисто-нервного пучка в канале зуба и выходят через верхушечное отверстие в периодонт и далее в магистральный сосудистый ствол: на нижней челюсти — в ее канале, на верхней — в подглазничном и альвеолярных каналах. Через питательные отверстия в альвеолярном отростке подбородочные, подглазничные и другие отверстия челюстей, отводящие лимфатические сосуды, выходят и разветвляются в надкостнице и околочелюстных мягких тканях и далее впадают в регионарные лимфатические узлы. Зубы нижней челюсти связаны с поднижнечелюстными, подбородочными, околоушными, заглоточными лимфатическими узлами; зубы верхней челюсти — с поднижнечелюстными. Густая сеть лимфатических капилляров и сосудов надкостницы, покрывающей альвеолярный отросток и тело челюстей, анастомозирует с аналогичными сосудами десны, околочелюстных мягких тканей, а также с аналогичными сосудами по внутренней поверхности кости и с противоположной стороны лица и шеи. Тесная связь лимфатической системы зубов, периодонта, надкостницы, околочелюстных мягких тканей способствует распространению инфекции и развитию воспалительного процесса в лимфатических сосудах и узлах.

Этиология. Микробными агентами лимфангита, острого лимфаденита являются патогенные стафилококки, реже — стрептококки и их ассоциации. Наряду с этими возбудителями обнаруживают анаэробные микроорганизмы.

Патогенез. Источником инфекции при лимфангите и лимфадените челюстно-лицевой области может быть одонтогенная инфекция: острый периодонтит или обострение хронического периодонтита, нагноение корневой кисты, затрудненное прорезывание нижнего зуба мудрости, альвеолит. Кроме того, острый лимфаденит осложняет течение острого гнойного периостита челюсти, одонтогенного остеомиелита челюсти, околочелюстных абсцессов и флегмон, одонтогенного гайморита. Лимфадениты челюстно-лицевой области могут также развиваться вследствие распространения инфекции при воспалительных заболеваниях и повреждениях слизистой оболочки рта, из миндалин, тканей наружного, среднего и внутреннего уха. Реже поражение лимфатических узлов челюстно-лицевой области может быть связано с заболеваниями и повреждениями кожных покровов лица и головы. Лимфатические узлы являются своеобразными биологическими фильтрами. Они задерживают микробы, токсины, другие антигенные раздражители, которые с лимфой оттекают от зубов, надкостницы, кости, мягких тканей, пораженных воспалительным процессом. Лимфатические узлы, являясь частью иммунных органов, при постоянном оседании в них микробов утрачивают возможность их нейтрализации. Из полезного фильтра они превращаются в резервуар для размножения микроорганизмов и продуктов их распада. При воспалительном заболевании в лимфатическом узле развиваются сложные процессы. Под влиянием антигенного раздражения происходит пролиферация плазматических клеток. Последние участвуют в синтезе антител и из них образуются сенсибилизированные лимфоциты — преимущественно Т-клетки, формирующие различные реакции клеточного иммунитета. Кроме того, в лимфатическом узле вырабатываются сывороточные белки. Количественная, качественная характеристика этих реакций определяет возможность подавлять инфекцию или невозможность противодействовать ей, когда возникает воспалительный процесс. Развитие и особенности клинического течения процесса зависят от иммунопатологических реакций, чаще аллергических и аутоиммунных. Большое значение для активации инфекции и снижения противоинфекционных гуморальных и клеточных реакций в лимфатическом узле имеют такие факторы, как переохлаждение, перегрев, стрессовые ситуации, вирусное воздействие и др. Чаще воспаление в лимфатических узлах возникает у детей (вследствие несформировавшегося иммунитета), у людей с первичными или вторичными иммунодефицитными заболеваниями.

Патологическая анатомия. Острый лимфангит характеризуется инфильтрацией стенок лимфатического сосуда, увеличением их проницаемости и экссудацией прилегающей клетчатки. В сосудах происходит свертывание фибрина, тромбирование их, в результате чего развивается стаз. В лимфатических узлах при лимфангите наблюдаются явления серозного лимфаденита. В начальной стадии острого лимфаденита отмечаются расширение сосудов, отек и мелкоочаговая клеточная инфильтрация тканей лимфатического узла. Расширены синусы, главным образом промежуточные, в меньшей степени — краевые. В них обнаруживаются сегментоядерные лейкоциты, макрофаги, лимфоциты, серозный, а затем гнойный экссудат, детритные массы. Лимфатические фолликулы увеличены за счет отека и гиперплазии. В светлых центрах отмечается обилие макрофагов, лимфобластов и ретикулярных клеток. Кровеносные сосуды расширены и переполнены кровью (серозный гнойный лимфаденит).

В дальнейшем возможны усиление лейкоцитарной инфильтрации, развитие участков некроза в лимфоидно-ретикулярной ткани, которые сливаются между собой, образуя гнойник в виде полости (острый гнойный лимфаденит). В некоторых случаях гнойный процесс распространяется на капсулу, а затем в прилегающие ткани. Развивается разлитой гнойный процесс в лимфатическом узле и прилегающей к нему клетчатке (аденофлегмона).

Морфологически выделяют гиперпластические, десквамативные, гиперпластически-десквамативные и продуктивные поражения лимфатических узлов. При хроническом лимфадените происходит гиперплазия лимфоидных элементов, из-за чего узел увеличивается. Постепенно происходит замещение лимфоидной ткани соединительной. Между ее участками могут формироваться мелкие абсцессы. Увеличение гнойных очагов ведет к обострению хронического лимфаденита, которое может протекать как абсцедирующий лимфаденит или как аденофлегмона.

Клиническая картина.

Острый сетчатый, или ретикулярный, лимфангит характеризуется воспалением мелких поверхностных лимфатических сосудов, развивается на лице в виде полос. Нередко ретикулярный лимфангит возникает в окружности раны, фурункула или карбункула и т. д. Появляются гиперемия, отек, поверхностная инфильтрация в виде полос, идущих к регионарным лимфатическим узлам. Последние увеличены, слабоболезненны, при пальпации мягкие. В зависимости от заболевания, явившегося источником инфекции, могут появляться различные симптомы интоксикации: повышение температуры тела, озноб, головная боль, нарушение сна и аппетита и т. д.

Острый трункулярный, или стволовой, лимфангит отличается появлением на коже, чаще поднижнечелюстного треугольника, на шее одной — двух красных полос, которые идут от очага инфекции к соответствующим регионарным лимфатическим узлам. Пальпаторно определяется болезненная инфильтрация по ходу сосуда, переходящая на соседние ткани — подкожную клетчатку, кожу. Лимфатический узел увеличен, болезнен, нередко отмечаются явления перилимфаденита. Острый лимфангит может перейти в хронический лимфангит. Он чаще возникает у ослабленных больных, особенно старшей возрастной группы, а также при нерациональном лечении. Клинически заболевание проявляется в виде плотной безболезненной поверхностной инфильтрации. Кожа над ней спаяна, но в центре может быть не изменена или имеет буро-синий цвет. При глубокой пальпации определяется тяжистость инфильтрата.

Диагноз. Клинический диагноз подтверждают цитологическим исследованием пунктата. Лимфангит следует дифференцировать от рожистого воспаления, флебита, тромбофлебита вен лица. При рожистом воспалении на многих участках лица кожа красная, инфильтрированная. Флебит и тромбофлебит проявляются в виде тяжа по ходу вены, кожа над ним долго не изменяется. При этих заболеваниях более выражены общие симптомы интоксикации.

Лимфаденит может протекать в острой и хронической форме.

Острый серозный лимфаденит характеризуется появлением болезненности и припухания лимфатического узла или нескольких узлов, иногда значительного. Общее состояние удовлетворительное. У отдельных больных отмечаются субфебрильная температура тела, ухудшение общего состояния. Прощупывается увеличенный, болезненный узел, обычно округлой или овальной формы. Кожа над ним не спаяна, в цвете не изменена.

При ликвидации или стихании патологического процесса, послужившего источником инфекции в лимфатическом узле, последний уменьшается, становится мягче, исчезает его болезненность.

Изменений в крови, моче не наблюдается, у отдельных больных может быть повышено количество лейкоцитов в крови (9—10×109/л).

Острый гнойный лимфаденит возникает в результате перехода серозного процесса в гнойный или обострения хронического.

Заболевание характеризуется появлением боли в пораженном лимфатическом узле, иногда значительной. Общее самочувствие ухудшается, температура тела повышается до 37,5—38°С. При исследовании определяется припухлость тканей соответственно пораженному лимфатическому узлу. Пальпаторно отмечается болезненный, ограниченный, округлой формы инфильтрат; кожа над ним гиперемирована, отечна, постепенно спаивается с лимфатическим узлом.

Вследствие локализации воспалительного процесса в заглоточных, околоушных лимфатических узлах глотание болезненно, открывание рта ограничено. У некоторых больных абсцедирование происходит медленно и постепенно, иногда в течение 1—2 нед, не сопровождаясь отчетливыми общими и местными изменениями. Нарастание воспалительных явлений приводит к выраженному периадениту.

Инфильтрат увеличивается в размере, кожа спаивается на большем протяжении с подлежащими тканями, становится багровой, в центре отмечается очаг размягчения (гнойный ограниченный периаденит).

Диагноз. Анамнез и клиническая картина заболевания являются основанием для диагностики. Может быть проведено цитологическое исследование пунктата (возможно получение при пункции серозного или гнойного экссудата, а также клеток лимфатического узла).

Дифференциальная диагностика.

Острый гнойный лимфаденит и гнойный ограниченный периаденит дифференцируют от специфических заболеваний лимфатических узлов, главным образом от актиномикоза. Для актиномикоза лимфатических узлов характерно более медленное и вялое течение заболевания. Помогает установлению диагноза исследование гноя.

Аденофлегмона. Иногда происходит расплавление капсулы лимфатического узла и гной проникает в окружающую его клетчатку. Возникает разлитое гнойное воспаление лимфатического узла и окружающей его клетчатки — аденофлегмона.

Больные предъявляют жалобы на самопроизвольные, иногда интенсивные боли в пораженной области, ухудшение общего самочувствия. Из анамнеза можно выявить наличие характерных для серозного, гнойного или хронического лимфаденита симптомов — появление болезненного «шарика» или «горошины», постепенно увеличивающихся. Аденофлегмона отличается резким нарастанием воспалительных признаков: нарушается общее самочувствие, температура тела повышается до 38—38,5°C и более, появляются озноб и другие симптомы интоксикации. У отдельных больных аденофлегмоны развиваются медленно, температура тела не превышает 37,5—38°C. Клиническая картина аденофлегмон часто характеризуется нормергической или гипергической воспалительной реакцией, у некоторых больных наблюдается бурное течение гнойного заболевания с распространением процесса на соседние области (гиперергическая воспалительная реакция). Последнее отмечается чаще при локализации процесса в верхнебоковых отделах шеи.

Местная картина аденофлегмоны зависит от ее локализации и соответствует местным клиническим симптомам флегмон поднижнечелюстного, подподбородочного треугольников, областей шеи и др.

При аденофлегмоне наблюдаются увеличение количества лейкоцитов (до 12—15×109/л), нейтрофильных лейкоцитов, СОЭ — до 35—40 мм/ч. В зависимости от типа воспалительной реакции при аденофлегмонах возможны более выраженные изменения крови, отражающие тяжесть течения воспалительного процесса.

Диагноз ставят на основании клинической картины и лабораторных показателей. Проведение пункции и цитологическое исследование пунктата помогают подтвердить диагноз.

Аденофлегмону следует дифференцировать от актиномикоза и туберкулеза. Последние развиваются медленнее, более вяло, общие и местные симптомы выражены не так ярко, как при аденофлегмоне. При вскрытии гнойных очагов при актиномикозе

отделяемое крошковатой консистенции, при туберкулезе — в виде творожистого распада.

Хронический лимфаденит.

Хронический лимфаденит является исходом острого процесса в лимфатическом узле. Бывают случаи хронического лимфаденита с невыраженной острой стадией. Многие авторы связывают это с особенностями микрофлоры, ее слабой вирулентностью.

Клинически различают хронический гиперпластический и хронический обострившийся (гнойный) лимфаденит.

Заболевание развивается медленно, иногда в течение 1—2 мес и более. Сперва появляются болезненный «шарик» или «горошина», которые постепенно увеличиваются и уплотняются. Пальпаторно определяется лимфатический узел округлой или овальной формы, с четкими контурами, подвижный и не спаянный с прилежащими тканями. Больные жалуются на наличие какого-то образования, иногда слабость, недомогание. При хроническом гиперпластическом лимфадените общее состояние удовлетворительное. Лишь у некоторых больных наблюдаются повышение температуры тела до 37—37,5 °C, особенно к вечеру, нарушение общего самочувствия.

Иногда при хроническом воспалении лимфатического узла происходит значительное разрастание в нем грануляционной ткани, которая замещает лимфоидную ткань, распространяется за пределы узла и прорастает к коже, истончая ее. При прорыве истонченного участка образуется свищевой ход с выбуханием грануляций. Хронический гиперпластический лимфаденит может обостряться. В таких случаях клинические симптомы соответствуют острому гнойному димфадениту.

При большей длительности заболевания наблюдаются уменьшение количества лейкоцитов 4—5×109/л), незначительное увеличение количества лимфоцитов и моноцитов, увеличение СОЭ до 25— 30 мм/ч. Чаще изменений в крови нет.

Диагноз. Основанием для постановки диагноза являются клиническая картина, лабораторные данные и показатели цитологического исследования пунктата.

Хронический гиперпластический лимфаденит следует дифференцировать от врожденных кист и свищей лица и шеи, опухолей. Врожденные кисты лица и шеи локализуются соответственно первой и второй жаберным щелям и дугам, щитовидно-язычному протоку. Они увеличиваются медленно, в течение нескольких лет. При пальпации образование имеет эластическую консистенцию, безболезненно. Пункция и цитологическое исследование помогают диагностике.

Достаточно сложен дифференциальный диагноз хронического лимфаденита и хронического гранулирующего периодонтита. При обоих заболеваниях на коже лица может остаться свищевой ход. При лимфадените он ведет к остаткам полураспавшегоя узла, при периодонтите — к участку кости соответственно периапикальному очагу. Помогают дифференциальной диагностике рентгенография зубов, морфологические исследования.

Дифференциальная диагностика хронического гиперпластического лимфаденита, некоторых опухолей, гемобластозов, метастатического поражения основывается на цитологическом исследовании пунктата, данных патоморфологического исследования биопсийного материала.

При дифференциальной диагностике острого и хронического лимфаденита следует обращать внимание на увеличение других лимфатических узлов. Увеличение многих лицевых и шейных лимфатических узлов (лимфаденопатия) должно насторожить врача в отношении ВИЧ-инфекции. В этих случаях необходимо специальное обследование пациента с проведением серодиагностики.