- •2. Азотистый баланс организма и его регуляция. Суточная потребность в белках. Биологическая ценность белков. Незаменимые аминокислоты

- •3.. Общие пути обмена аминокислот.

- •3.Декарбоксилирование, связанное с реакцией трансаминирования:

- •4.Декарбоксилирование, связанное с реакцией конденсации двух молекул:

- •4. Образование и обезвреживание аммиака в организме. Орнитиновый цикл синтеза мочевины. Его роль и связь с другими метаболическими путями.

- •5. Специфический обмен глицина и серина. Их роль в биосинтезе биологически важных веществ.

- •6. Специфический обмен фенилаланина и тирозина. Образование биологически активных продуктов. Молекулярная патология (фенилкетонурия, алкаптонурия, альбинизм).

- •7. Специфический обмен серосодержащих аминокислот. Их роль в биосинтезе биологически важных веществ.

- •8.Специфический обмен триптофана и гистидина. Образование и биологическая роль серотонина и гистамина.

- •9. Включение аминокислот в общие пути метаболизма. Гликогенные и кетогенные аминокислоты. Привести примеры.

- •10.. Молекулярная патология обмена аминокислот (фенилкетонурия, алкаптонурия, альбинизм, лейциноз).

- •11. Катаболизм гемоглобина. Образование и обмен билирубина. Дифференциальная диагностика желтух.

- •12. Катаболизм нуклеопротеинов. Патология пуринового обмена.

- •47. Химический состав крови. Характеристика буферных систем. Остаточный азот.

- •48.2. Белки крови. Общая характеристика, роль, отдельные представители. Электрофорез белков крови

- •49. Альбумин. Структура и функции.

- •51. Дыхательная функция крови. Гемоглобин и миоглобин. Структура, функции, особенности функционирования.

- •52.Роль печени в обмене углеводов

- •54.Роль печени в обмене белков

- •I.Окисление:

- •56.Участие печени в пигментном обмене. Виды желтух

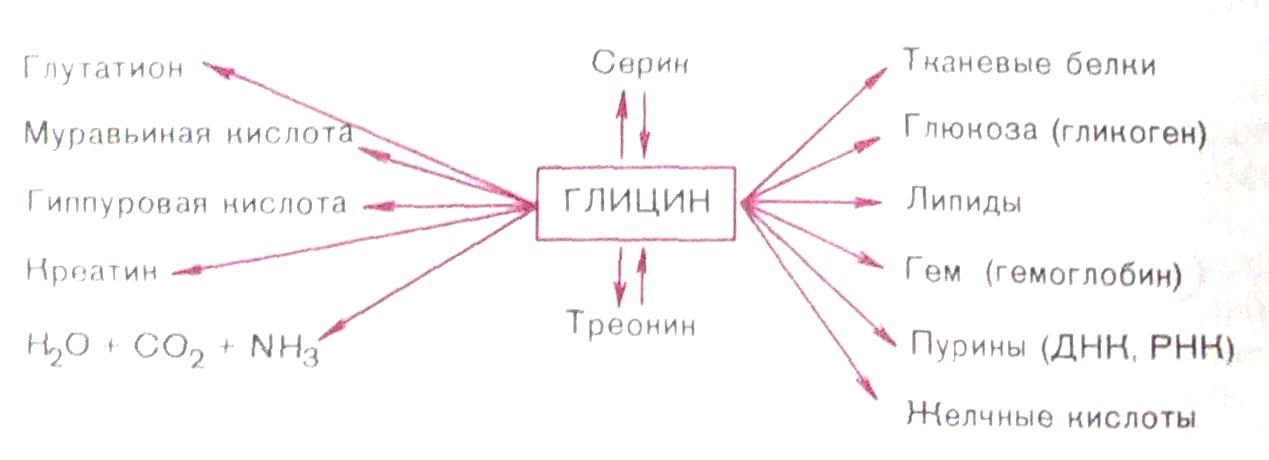

5. Специфический обмен глицина и серина. Их роль в биосинтезе биологически важных веществ.

Глицин является единственной из всех входящих в состав белков аминокислот, в молекуле которой отсутствует асимметричный атом углерода. Тем не менее метаболически он связан с химическими компонентами организма в большей степени, чем любая другая аминокислота.

Показано, что в реакции взаимопревращения глицина и серина участвует тетрагидрофолиевая кислота; эту реакцию катализирует пиридоксалевый фермент серин-оксиметилтрансфераза:

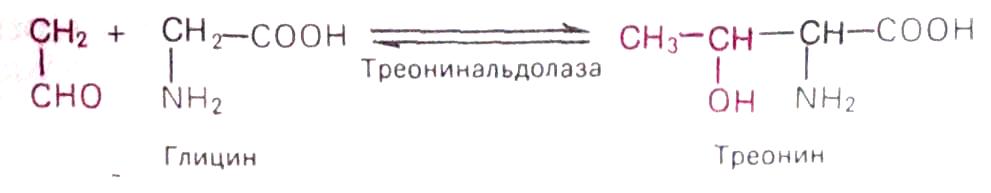

На схеме видно, что глицин в некоторых синтезах играет незаменимую роль, в частности в образовании белков, пуриновых нуклеотидов, гема гемоглобина, парных желчных кислот, креатина, глутатиона и др. Большинство этих реакций представлено в соответствующих разделах учебника. Здесь укажем на реакции, при помощи которых осуществляются взаимопревращения глицина, серина и треонина, а также на реакции катаболизма Имеются также доказательства взаимопревращения треонина и глицина в треонинальдолазной реакции:

Основным путем катаболизма глицина в животных тканях, однако, считается распад его на С02, NH3 и N5,-метилентетрагидрофолиевую кислоту по уравнению:

![]()

Механизм этой реакции, недавно раскрытый К. Тада, включает участие митохондриальной глицинрасщепляющей ферментной системы, отличной от глицинсинтазы и состоящей из 4 белков: Р-белка, содержащего пиридоксальфосфат (глициндекарбоксилаза); Н-белка, содержащего липое-вую кислоту; Т-белка, требующего присутствия ТГФК, и L-белка, названного липамиддегидрогеназой:

Доказательства что наследственная некетогенная глициномии (повышение уровня глицина в крови) обусловлена недостаточностью Р- или Т-бедка глицин расщепляющей ферментной системы пенсии или мозга и что

каждый из этих белков контролируется отдельным геном. Серии легко превращается в пиру ват под действием сериндегндратазы. В связи с этим в тканях имеются условия для превращения глицина (через серии) в пиру ват. Этим путем осуществляется участие глицина в обмене углеводов. Важную роль играет серии в биосинтезе сложных белков-фосфоиротеинов, а также фоофоглицеридов. Помимо фоефатидилсерина, углеродный скелет и азот серина используются в биосинтезе фосфатидид-этаноламина и фосфатидилхолина.

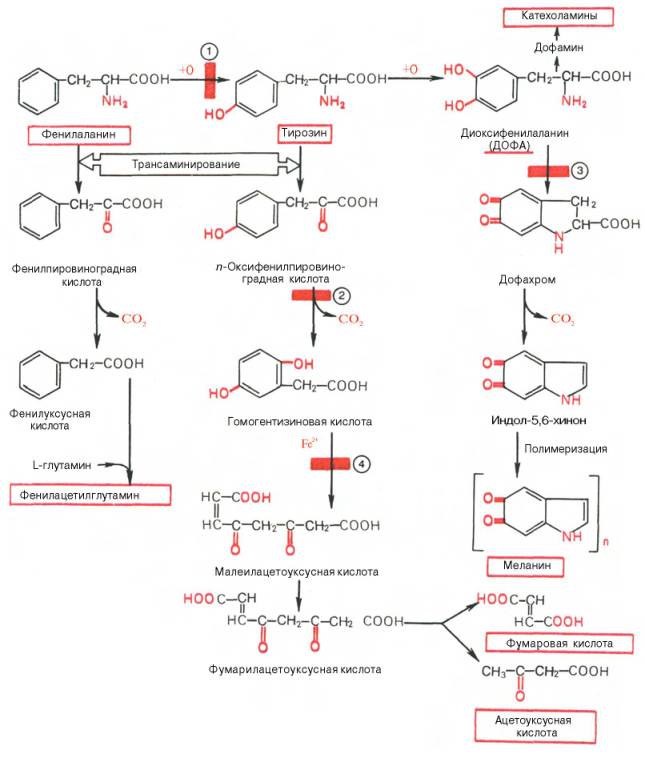

6. Специфический обмен фенилаланина и тирозина. Образование биологически активных продуктов. Молекулярная патология (фенилкетонурия, алкаптонурия, альбинизм).

Фенилаланин-

незаменимая аминокислота, т.к. ткани

животных не обладают способностью

синтезировать его бензольное кольцо.

А тирозин полностью заменим при

достаточном поступлении фенилаланина

с пищей. Объясняется это тем, что основной

путь превращения фенилаланина начинается

с его окисления (точнее, гидроксилирования)

в тирозин Реакция гидроксилирования

катализируется специфической

фенилаланин-4-монооксигеназой, которая

в качестве кофермента содержит

тетрагидробиоптерин. Блокирование этой

реакции, наблюдаемое при нарушении

синтеза фенилаланин-4-монооксигеназы

в печени, приводит к развитию тяжелой

наследственной болезни – фенилкетонурии

(фенилпировиноградная олигофрения). В

процессе трансаминирования тирозин

превращается в n-оксифенилпировиноградную

кислоту, которая под действием

специфической оксидазы подвергается

окислению, декарбоксилированию,

гидроксилированию и внутримолекулярному

перемещению боковой цепи с образованием

гомогентизиновой кислоты; эта реакция

требует присутствия аскорбиновой

кислоты, роль которой пока не выяснена.

Дальнейшее превращение гомогентизиновой

кислоты в малеилацетоуксусную кислоту

катализируется оксидазой гомогентизиновой

кислоты. Малеилацетоуксусная кислота

под действием специфической изомеразы

в присутствии глутатиона превращается

в фумарилацетоуксусную кислоту,

подвергающуюся гидролизу с образованием

фумаровой и ацетоуксусной кислот,

дальнейшие превращения которых уже

известны.

Цифры в кружках - участки блокирования реакций при фенилкетонурии (1), тирозинозе (2), альбинизме (3) и алкаптонурии (4).

Фенилаланин и тирозин являются предшественниками меланинов, обеспечивающих пигментацию кожи, глаз, волос, активное участие принимает фермент тирозиназа.

Фенилкетонурия (фенилпировиноградная олигофрения) развивается как результат потери способности организма синтезировать фенилаланин-4-монооксигеназу, катализирующую превращение фенилаланина в тирозин. Характерные особенности болезни – резкое замедление умственного развития ребенка, а также экскреция с мочой больших количеств фенил-пировиноградной кислоты (до 1–2 г/сут) и фенилацетилглутамина (до 2–3 г/сут). Решающим доказательством метаболического блока при фенилкетонурии являются данные о накоплении фенилаланина в тканях. Так, количество его в крови может достигать 600 мг/л (в норме 15 мг/л), в цереброспинальной жидкости – 80 мг/л (в норме 1,5 мг/л). Развитие болезни можно предотвратить, если значительно снизить прием фенилаланина с пищей с самого рождения ребенка.

Алкаптонурия характеризуется экскрецией с мочой больших количеств (до 0,5 г/сут) гомогентизиновой кислоты, окисление которой кислородом воздуха придает моче темную окраску. В далеко зашедших случаях развиваются охроноз, наблюдаются отложение пигмента в тканях и потемнение носа, ушей и склеры. Этот дефект связан с врожденным отсутствием в печени и почках оксидазы гомогентизиновой кислоты.

Альбинизм – врожденное отсутствие пигментов в коже, волосах и сетчатке. Метаболический дефект связан с потерей меланоцитами способности синтезировать тирозиназу – фермент, катализирующий окисление тирозина в диоксифенилаланин и диоксифенилаланинхинон, являющихся предшественниками меланина.