- •Билет 1

- •1) Классификация электронных элементов и цепей.

- •Классификация электрических цепей и их элементов

- •2) Спектр производной и интеграла функции. Основные свойства спектральных характеристик сигналов

- •Дифференцирование сигнала

- •Интегрирование сигнала

- •Билет 2

- •4.2 Преобразование спектров в нелинейных цепях.

- •5.2 Расчет спектра короткого импульса.

- •Билет 6

- •Билет 7

- •Преобразование спектров параметрической индуктивностью

- •Билет №8

- •Вопрос 1 получение и решение уравнений длинной линии для режима бегущих волн

- •Вопрос 2 преобразование спектров параметрической емкостью

- •Билет №9

- •Вопрос 1 линия в режиме стоячих волн.

- •Вопрос 2 амплитудная модуляция и демодуляция сигналов в радиосвязи.

- •2. Амплитудная модуляция

- •2.1. Однотональная ам

- •2.2. Ам с подавленной несущей

- •2.3. Однополосная модуляция

- •Свойства:

- •2.Тепловой шум: природа, свойства и методы борьбы с ним.

- •12.1. Каскады усиления с общим коллектором и общей базой: схемы, свойства и применение.

- •12.2. Дробовой шум: природа, свойства и методы его снижения.

- •Обратная связь в усилителях . Влияние отрицательной обратной связи на основные свойства усилителей.

- •Фликкерный ( 1/f) шум- свойства, источники.

- •14 Билет

- •Билет 18

- •Интегрирующая цепь rc

- •21.1 Интегральное преобразование Фурье (ипф)

- •21.2 Построение фильтров типа к. Анализ фнч

- •Стабилизированные источники питания и инверторные устройства

- •Фурье – преобразование для дискретизованного сигнала.

14 Билет

Вопрос №1: Основные линейные схемы на операционных усилителях

Операционный усилитель как линейное устройство, обеспечивающее минимальные искажения входного сигнала, редко используется без обратной связи. Это объясняется тем, что из-за очень большого значения коэффициента усиления ОУ без обратной связи даже при сравнительно малом входном дифференциальном напряжении выходное напряжение может достигать предельных значений Uвых max, ограничиваясь и искажаясь.

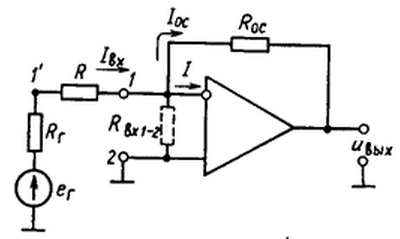

Инвертирующий усилитель:

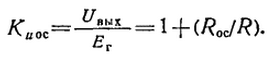

Предназначен для усиления с минимальными искажениями сигнала, поступающего от источника Er на инвертирующий вход ОУ. Выходной сигнал усилителя имеет фазу, противоположную фазе входного. Усилитель охвачен параллельной отрицательной связью по напряжению, поэтому его входное сопротивление, измеренное в точках 1-2, определяется формулой:

![]()

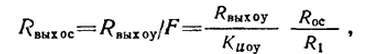

Выходное сопротивление инвертирующего усилителя очень мало, так как определяется формулой для усилителя с глубокой отрицательной обратной связью по напряжению:

Т.к точка 2 (неинвертирующий вход ОУ) заземлена, то потенциал в точке 1 (на инвертирующем входе ОУ) остаётся равным нулю при всех допустимых изменениях Er, следовательно, токи во входной цепи Iвх и цепи обратной связи Iос:

![]()

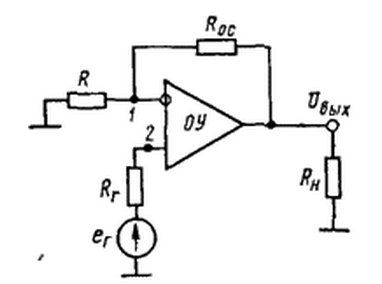

Откуда находится коэффициент усиления инвертирующего усилителя:

Напряжение на входе соответственно: Uвх = Iвх * R

Напряжение на выходе:

![]()

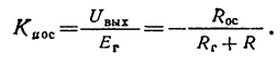

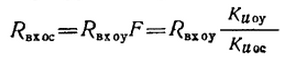

Неинвертирующий усилитель:

Полезный сигнал, подлежащий усилению, поступает на неинвертирующий вход 2. Пусть напряжение на входе 2 равно Uвх2 = Er, тогда и на входе 1 установится напряжение Uвх1, близкое к Er, т.к входное сопротивление ОУ при замкнутой цепи обратной связи Rвх1-2, измеренное между входами 1 и 2, близко к нулю, т.е потенциалы точек 1 и 2 всегда одинаковы, таким образом:

![]()

Откуда найдём коэффициент усиления неинвертирующего усилителя по напряжению:

По отношению к неинвертирующему входу в схеме действует последовательная отрицательная обратная связь по напряжению, увеличивающая входное сопротивление ОУ в F раз, т.е входное сопротивление неинвертирующего усилителя:

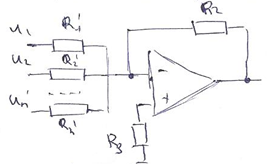

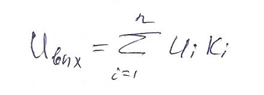

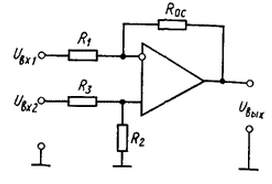

Сумматор на ОУ:

Т.е сумма выходного напряжения, равна сумме входных, умноженных на коэффициенты ОУ.

Дифференциальный усилитель:

У него сигнал на выходе, пропорционален алгебраической разности входных сигналов, поступающих на инвертирующей и неинвертирующий выходы ОУ.

Используя метод суперпозиции, выходное напряжение в схеме, при действии напряжений Uвх1 и Uвх2 можно записать как:

![]()

откуда найдём коэффициент усиления дифференциального сигнала усилителя:

![]()

Входное сопротивление по инвертирующему входу 1 равно R1, а по неинвертирующему - определяется суммой сопротивлений R2 и R3, причём:

R3/R2 = R1/Rос

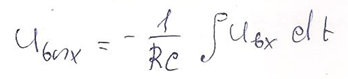

Интегрирующий усилитель:

в

котором напряжение на выходе находится

по формуле:

в

котором напряжение на выходе находится

по формуле:

Вопрос №2: Электрические помехи и методы борьбы с ними

Помехи - нежелательное физ.явление или воздействие электромагнитных полей или электрических токов или напряжений источника, которое нарушает нормальную работу технических средств или вызывает ухудшение их технически характеристик.

Эффективным способом защиты от эл. помех является экранирование:

1) Между элементами помещается заземленная пластинка:

2) окружить элемент экраном и заземлить его.

Билет № 15

Усиление сигналов в параметрическом контуре

Параметрические контуры – это контуры, в которых используется либо параметрическая емкость, либо индуктивность, либо и то и другое одновременно.

Рассмотрим данный вопрос на примере параметрической емкости:

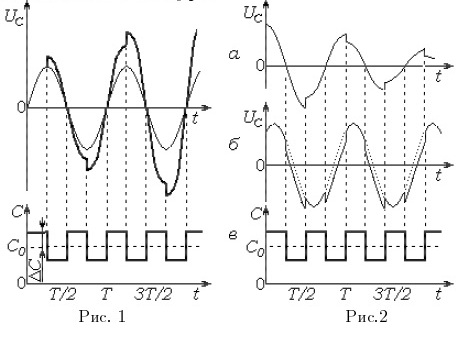

Пусть

- исходный заряд и энергия, при постоянной

емкости конденсатора

- исходный заряд и энергия, при постоянной

емкости конденсатора

Начальные колебания:

При изменении емкости конденсатора его заряд остается неизменным. Поэтому

-

глубина модуляции емкости параметрического

конденсатора

-

глубина модуляции емкости параметрического

конденсатора

Таким

образом уменьшение емкости вызывает

увеличение энергии электрического поля

и наоборот. Модулируя

последовательностью прямоугольных

импульсов, (рис 1.2) можно добиться

скачкообразного увеличения или уменьшения

амплитуды напряжения на управляемом

конденсаторе, а значит и энергии,

накапливаемой в контуре. Таким образом

если дважды за период мы будем модулировать

емкость будет происходить добавка

энергии в контур.

последовательностью прямоугольных

импульсов, (рис 1.2) можно добиться

скачкообразного увеличения или уменьшения

амплитуды напряжения на управляемом

конденсаторе, а значит и энергии,

накапливаемой в контуре. Таким образом

если дважды за период мы будем модулировать

емкость будет происходить добавка

энергии в контур.

;

;

-

изменения энергии в контуре

-

изменения энергии в контуре

Расход

энергии за период равен

;

где

;

где

- ток в контуре

- ток в контуре

Тогда

(1)

Колебания будут наростать в случае если

,

т.е. при

,

т.е. при

,

где

,

где

;

;

В зависимости от уровня добавки энергии в контур может быть 2 режима. Возможна просто поддержка затухающих колебаний и более длительный процесс затухания (как в обычном усилителе), а если слишком много энергии будем добавлять (формулы под цифрой 1) то мы получаем что энергия рассеиваемая за период будет меньше чем та которую мы добавляем, и наш контур превращается в параметрический автогенератор, в котором сигналы будут усиливаться до тех пор пока не прекратится возбуждение генератора.

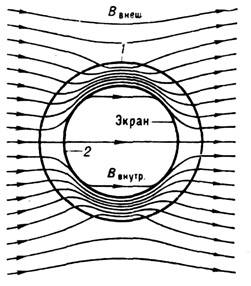

Электромагнитное экранирование

Электромагнитными экранами называют конструкции, предназначенные для ослабления электромагнитных полей, создаваемых какими-либо источниками в некоторой области пространства, не содержащей этих источников. В подавляющем большинстве случаев электромагнитные экраны делаются из металла: меди, алюминия, стали. Однако для защиты от постоянных и очень низкочастотных магнитных полей в настоящее время иногда применяют и ферриты.

Под действием первичного поля (поля источников) на поверхности экрана индуцируются заряды, а в его толще токи и магнитная поляризация. Эти заряды, токи и поляризация создают вторичное поле (точнее, с ними связано вторичное поле). От сложения вторичного поля с первичным образуется результирующее поле, которое в защищаемой области пространства оказывается слабее первичного. Так же для улучшения дейстивия экрана часто используют двуслойный экран.

Билет №17

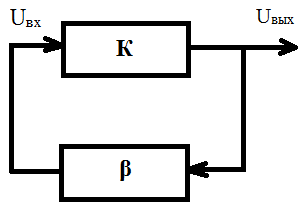

1. Блок-схема автогенератора, условия возбуждения и вопросы стабильности частоты.

Автогенератором называют электронное устройство, преобразующее электрическую энергию постоянного тока в энергию электромагнитных колебаний требуемой частоты и мощности.

Блок-схема генератора с самовозбуждением состоит из усилителя с коэффициентом усиления K и цепи ОС с коэффициентом передачи β

Первоначальное возникновение колебаний в автогенераторе обусловлено наличием в элементах схемы шумовых электрических импульсов. Такой импульс усиливается в K раз и ослабляется в β раз. Таким образом, если выбрать Кβ>1, то он поступит на вход с той же фазой и с большей амплитудой. Процесс повторяется. При большой амплитуде начинает создаваться нелинейность АХ усилителя, снижается его усиление. Рост сигнала прекращается и наступает стационарный режим колебаний Кβ=1.

Условия возбуждения:

1). βК≥1

2). ∆φус+∆φβ=2πk k=0,1,2,…

Если условия возбуждения выполняются в узкой полосе частот, то колебания будут гармоническими. Иначе-сложное колебание.

2. Особенности распространения радиоволн с разной длиной волны.

На распределение радиоволн большое влияние оказывают структура и электрические характеристики земной поверхности, а так же состояние ионосферы, связанное с географическими условиями.

Длинные волны (1000-10000 м/ 30-300 кГц) используются для радиосвязи на большие расстояния между стационарными радиостанциями. На расстояния до сотен км длинные волны распространяются поверхностным лучом на большие расстояния путем последовательных отражений между змлей и ионосферой.

На устойчивость связи на длинных волнах оказывают влияние неоднородности ионосферы и суточные изменения напряженности поля, происходящее вследствие различия потерь в ионосфере в разное время суток.

Средние волны (100-1000 м /300 кГц – 3 МГц) используются для радиовещания и радиосвязи, в частности для связи между судами и радионавигации.

Средние волны глубже проникают в ионосферу и для их отражения требуется более высокая плотность ионизации.

Днем распространяются как поверхностные, ночью – как поверхностные и пространственные.

Длинные и средние волны хорошо огибают складки местности.

К коротким волнам относят радиоволны диапазоном частот 3-30 МГц. Иногда к ним также относят 1-3 МГц (длина волны 10 – 100 м).

Короткие волны могут использоваться для радиосвязи поверхностными и пространственными радиоволнами.

Днем при отражении от ионосферы они сильно поглощаются, поэтому днем пространственные волны практического значения для связи не имеют. Но ночью поглощение энергии резко уменьшается и, помимо поверхностных радиоволн, можно использовать и пространственные.