- •Цель, задачи и содержание мероприятий по охране труда.

- •Права и обязанности работодателя по осуществлению мероприятий по сохранению жизни и здоровья работников.

- •Права и обязанности исполнителей работ по обеспечению безопасности труда.

- •Комиссии (комитеты) охраны труда учреждений (предприятий). Положение о комитете (комиссии) по охране труда

- •1. Общие положения

- •2. Задачи комитета (комиссии).

- •3. Функции комитета (комиссии).

- •4. Права комитета (комиссии).

- •Общественные инспекторы и уполномоченные трудового коллектива по охране труда.

- •Техническая инспекция профсоюзов.

- •Специальные государственные органы, контролирующие работу по охране труда и осуществляющие надзор за безопасным ведением работ.

- •Планирование и финансирование мероприятий по охране труда.

- •Периодический производственный контроль условий труда и составление плана мероприятий по улучшению условий труда.

- •2. Классификация средств защиты работающих

- •1. Классификация опасных и вредных производственных факторов

- •Классификация токсических веществ

- •3.2. Предельно допустимые уровни электростатического поля

- •3.3. Предельно допустимые уровни постоянного магнитного поля

- •1. Допустимые уровни воздействия эмп радиочастот

- •Источники инфракрасного излучения

3.2. Предельно допустимые уровни электростатического поля

3.2.1. Оценка и нормирование ЭСП осуществляется по уровню электрического поля дифференцированно в зависимости от времени его воздействия на работника за смену.

3.2.2. Уровень ЭСП оценивают в единицах напряженности электрического поля (Е) в кВ/м.

3.2.3. Предельно допустимый уровень напряженности электростатического поля (ЕПДУ) при воздействии 1 час за смену устанавливается равным 60 кВ/м.

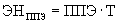

При воздействии ЭСП более 1 часа за смену ЕПДУ определяются по формуле:

![]() ,

где

,

где

t - время воздействия (час).

3.2.4. В диапазоне напряженностей 20 - 60 кВ/м допустимое время пребывания персонала в ЭСП без средств защиты (tДОП) определяется по формуле:

tДОП = (60/ЕФАКТ)2, где

ЕФАКТ - измеренное значение напряженности ЭСП (кВ/м).

3.2.5. При напряженностях ЭСП, превышающих 60 кВ/м, работа без применения средств защиты не допускается.

3.2.6. При напряженностях ЭСП менее 20 кВ/м время пребывания в электростатических полях не регламентируется.

3.3. Предельно допустимые уровни постоянного магнитного поля

3.3.1. Оценка и нормирование ПМП осуществляется по уровню магнитного поля дифференцированно в зависимости от времени его воздействия на работника за смену для условий общего (на все тело) и локального (кисти рук, предплечье) воздействия.

3.3.2. Уровень ПМП оценивают в единицах напряженности магнитного поля (Н) в А/м или в единицах магнитной индукции (В) в мТл.

3.3.3. ПДУ напряженности (индукции) ПМП на рабочих местах представлены в табл. 1.

1. Допустимые уровни воздействия эмп радиочастот

1.1. ЭМП радиочастот следует оценивать показателями интенсивности поля и создаваемой им энергетической нагрузкой.

В

диапазоне частот 60 кГц - 300 МГц интенсивность

ЭМП характеризуется напряженностью

электрического (Е) и магнитного (Н) полей,

энергетическая нагрузка (ЭН) представляет

собой произведение квадрата напряженности

поля на время его воздействия.

Энергетическая нагрузка, создаваемая

электрическим полем, равна

,

магнитным - ![]() .

.

В диапазоне частот 300 МГц -

300 ГГц интенсивность ЭМП характеризуется

поверхностной плотностью потока энергии

(далее плотность потока энергии - ППЭ),

энергетическая нагрузка представляет

собой произведение плотности потока

энергии поля на время его воздействия ![]() .

.

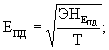

1.2. Предельно допустимые значения Е и Н в диапазоне частот 60 кГц - 300 МГц на рабочих местах персонала следует определять исходя из допустимой энергетической нагрузки и времени воздействия по формулам

где ЕПД и НПД - предельно допустимые значения напряженности электрического, В/м, и магнитного, А/м, поля;

Т - время воздействия, ч;

ЭНЕпд и ЭННпд - предельно допустимое значение энергетической нагрузки в течение рабочего дня, (В/м)2ч и (А/м)2ч.

Максимальные значения ЕПД, НПД и ЭНЕпд, ЭННпд указаны в таблице.

Защита человека от воздействия электромагнитных волн диапазона радиочастот.

Все средства и методы защиты от ЭМП могут быть разделе-ны на 3 группы: организационные, инженерно-технические и ле-чебно-профилактические. Организационные мероприя-тия как при проектировании, так и на действующих объектах предусматривают предотвращение попадания людей в зоны с вы-сокой напряженностью ЭМП, создание санитарно-защитных зон вокруг антенных сооружений различного назначения. Для прог-нозирования уровней электромагнитных излучений на стадии про-ектирования используются расчетные методы определения ППЭ и напряженности ЭМП.

Общие принципы, положенные в основу инженерно-технической защиты, сводятся к следующему: электрогерме-тизация элементов схем, блоков, узлов установки в целом с целью снижения или устранения электромагнитного излучения; защита рабочего места от облучения или удаление его на безопасное рас-стояние от источника излучения. Для экранирования рабочего места рекомендуется использовать различные типы экранов: от-ражающие (сплошные металлические из металлической сетки, металлизированной ткани) и поглощающие (из радиопоглощающих материалов).

В качестве средств индивидуальной защиты рекомендуется специальная одежда, выполненная из металлизированной ткани, и защитные очки.

В том случае, когда облучению подвергаются только отдель-ные части тела или лицо, возможно использование защитного халата, фартука, накидки с капюшоном, перчаток, очков, щит-ков.

Лечебно-профилактические мероприятия должны быть направлены прежде всего на раннее выявление нарушений в состоянии здоровья работающих. Предусмотрены предварительные и периоди-ческие медосмотры для лиц, работающих в условиях воздействия СВЧ (миллиметровых, сантиметровых, дециметровых диапазо-нов), 1 раз в 12 мес. Для лиц, работающих в условиях воздей-ствия ЭМП УВЧ и ВЧ-диапазона (средние, длинные и короткие волны), периодические медосмотры работающих осуществляются 1 раз в 24 мес. В медицинском осмотре принимают участие тера-певт, невропатолог, офтальмолог.

При выявлении симптомов, характерных для воздействия ЭМП, углубленное обследование и последующее лечение прово-дится в соответствии с особенностями выявленной патологии [1, ст. 103].

Источники инфракрасного излучения и опасность этого вида излучения для человека. Факторы определяющие отрицательный эффект облучения инфракрасными лучами.

Инфракрасное излучение генерируется любым нагретым телом, температура которого определяет интенсивность и спектр излучаемой электромагнитной энергии. Нагретые тела, имеющие температуру выше 100oС, являются источником коротковолнового инфракрасного излучения.

Воздействие инфракрасного излучения может быть общим и локальным. При длинноволновом излучении повышается температура поверхности тела, а при коротковолновом - изменяется температура лёгких, головного мозга, почек и некоторых других органов человека.

Значительное изменение общей температуры тела (1,5-2oС) происходит при облучении инфракрасными лучами большой интенсивности. Воздействуя на мозговую ткань, коротковолновое излучение вызывает "солнечный удар". Человек при этом ощущает головную боль, головокружение, учащение пульса и дыхания, потемнение в глазах, нарушение координации движений, возможна потеря сознания. При интенсивном облучении головы происходит отёк оболочек и тканей мозга, проявляются симптомы менингита и энцефалита.

При воздействии на глаза наибольшую опасность представляет коротковолновое излучение. Возможное последствие воздействия инфракрасного излучения на глаза - появление инфракрасной катаракты.

Тепловая радиация повышает температуру окружающей среды, ухудшает её микроклимат, что может привести к перегреву организма.