Вопрос № 1 Взгляды Л.С. Выготского на стадиальность развития (новообразования, социальная ситуация развития, стабильные и кризисные периоды)

Стадиальность психического развития.

1. Взгляды Л.С.Выготского на стадиальность развития .Детское развитие -сложный процесс, который в силу ряда своих особенностей приводит к изменению всей личности ребенка на каждом возрастном этапе. Для Л.С.Выготского развитие -это, прежде всего

возникновение нового. Стадии развития характеризуются возрастными новообразованиями -качествами или свойствами,которых не было раньше в готовом виде. Но новое «не падает с неба», как пишет Л.С.Выготский, оно появляется закономерно, подготовленное всем ходом предшествующего развития.

Источником развития является социальная среда. Каждый шаг в развитии ребенка меняет влияние на него среды: среда становится совершенно иной, когда ребенок переходит от одной возрастной стадии к следующей.

Выготский вводит понятие «социальная ситуация развития»-специфическое для каждого возраста отношение между ребенком и социальной средой. Взаимодействие ребенка со своим социальным окружением, воспитывающим и обучающим его, и определяет тот путь развития, который приводит к возникновению возрастных новообразований. Л.С.Выготский выделяет две единицы социальной ситуации развития деятельность и переживание. Легко наблюдать внешнюю активность ребенка, его активность.

Но существует и внутренний план, план переживаний. Одну и ту же ситуацию в семье по-разному будут переживать разные дети, даже дети одного

возраста -близнецы.Социальная ситуация развития (

ССР) меняется в самом начале возрастного периода. К концу периода появляются новообразования, среди которых особое место занимает центральное новообразование, имеющее наибольшее значение для развития на следующей стадии.

Вопрос. Как же протекает сам процесс развития, каковы его особенности? Л.С.Выготский установил четыре основных закона, или особенности, детского развития.

1. Цикличность. Развитие имеет сложную организацию во времени. Ценность каждого года или месяца жизни ребенка определяется тем, какое место он занимает в циклах развития: отставание в интеллектуальном развитии на один год будет очень большим, если ребенку 2 года и незначительным, если ему 15лет. Это связано с тем, что темп и содержание развития изменяются на протяжении детства. 'Периоды подъема, интенсивного развития сменяются периодами замедления, затухания.

2.Неравномерность. Разные стороны личности, в том числе психические функции, развиваются неравномерно, непропорционально. На каждом возрастном этапе, поэтому происходит перестройка их связей, изменение соотношения между ними. Развитие отдельной функции зависит от того, в какую систему межфункциональных связей она включена.

Например, в раннем возрасте доминирует восприятие. Память оказывается, вплетена в процесс восприятия -ребенок 3-х лет не пытается вспомнить Что-нибудь само по себе, а в наглядной ситуации видит вещь, узнает ее и вспоминает связанные с ней события. Другие функции как бы обслуживают восприятие, и оно развивается в максимально благоприятных условиях.

3.

«Метаморфозы»в детском развитии. Развитие не сводится к количественным изменениям, это цепь изменений качественных, превращений одной формы в другую. Ребенок не похож на маленького взрослого, который мало знает и умеет и постепенно приобретает нужный опыт. Психика ребенка своеобразна на каждой возрастной ступени, она Качественно отлична оттого, что было раньше, и оттого, что будет потом.4. Сочетание процессов эволюции и

Инволюции в развитии ребенка.

Процессы «обратного развития» как бы вплетены в ход эволюции. То, что развивалось на предыдущем этапе, отмирает или преобразуется.

Например, ребенок, научившийся говорить, перестает лепетать. Если же инволюционные процессы запаздывают, наблюдается инфантилизм: ребенок переходя в новый возраст, сохраняет старые детские черты.

Определив общие закономерности развития психики ребенка, Выготский рассматривает также динамику переходов от одного возраста к другому. На разных этапах изменения в детской психике могут происходить медленно и постепенно, а могут быстро и резко. Соответственно выделяются стабильные

и кризисные стадии развития.

Для стабильного периода характерно плавное течение процесса развития, без резких сдвигов и перемен в личности ребенка. Длятся долго. Кризисные периоды.

В возрастной психологии нет единого мнения по поводу

кризисов, их места и роли в психическом развитии ребенка. Часть психологов считает, что детское развитие должно быть гармоничным, бескризисным. Кризисы -ненормальное, «болезненное» явление, результат неправильного воспитания.

Другая часть психологов утверждает, что наличие кризисов в развитии закономерно. Более того, по некоторым представлениям, ребенок не переживший по-настоящему кризис, не будет полноценно развиваться дальше.

Кризисы длятся недолго, несколько месяцев, при неблагоприятном стечении обстоятельств растягиваясь до года или даже двух лет.

Кризисы -краткие, но бурные стадии, в течение которых происходят значительные сдвиги в развитии и ребенок резко меняется во многих своих чертах.

Кризис начинается и завершается незаметно, его границы размыты, неотчетливы. Обострение наступает в середине периода. Аффективные вспышки, капризы, более или менее острые конфликты с близкими -типичная картина кризиса, характерная для многих детей. У школьников падает работоспособность, ослабляется интерес к занятиям, снижается успеваемость, иногда возникают мучительные переживания, внутренние конфликты. Главные изменения, происходящие во время кризиса -внутренние.

Кризисные и стабильные периоды чередуются.

2. Критерии периодизации психического развития ребенка.

Л.С.Выготский различал 3 группы периодизации: по внешнему критерию, по одному или нескольким признакам детского развития.I группа,для нее характерно построение периодизации на основе внешнего, но связанного с самим процессом развития критерия. Примером могут служить периодизации, созданные по биогенетическому принципу. Согласно этой позиции, онтогенез представляет собой сокращенное повторение филогенеза. Следовательно, процесс-индивидуального развития ребенка выстраивается в соответствии с основными периодами биологической эволюциии исторического развития человечества. Один из вариантов -периодизация В.Штерна (рассмотрена ранее). Так же периодизация Рене Заззо. В ней этапы детства совпадают со ступенями системы воспитания и обучения детей. До 3-х лет -раннее детство От 3-х до 6-ти лет -дошкольный возраст, его содержание: воспитание в семье или дошкольном учреждении. От 6-ти до 12-ти лет -стадия начального школьного образования (ребенок приобретает интеллектуальные основные навыки).От 12-ти до 16-ти лет -стадия обучения в средней школе.От 16-ти лет и позже –стадия высшего или университетского образования. Так как развитие и воспитание взаимосвязаны, и структура образования создана на базе большого практического опыта, границы периодов, установленных по педагогическому принципу, почти совпадают с переломными моментами в детском развитии.II группа.Во второй группе периодизаций используется не внешний, а внутренний критерий. Этим критерием становится какая-либо одна сторона развития, например: развитие костных тканей у П.П.Блонского и развитие детской сексуальности у З.Фрейда.Павел Петрович Блонский выбрал легко доступный наблюдению, связанный с существенными особенностями конституции растущего организма признак -появление и смену зубов. Детство делится поэтому на три эпохи:-Беззубое детство (до 8 месяцев -2-2,5 лет)-детство молочных зубов (приблизительно до 6,5 лет) -детство постоянных зубов (до появления зубов мудрости). Зигмунд Фрейд считал главным источником, двигателем человеческого поведения бессознательное, насыщенное сексуальной энергией (подробнее рассмотрим позднее).Периодизации, основанные на одном признаке, субъективны: авторами произвольно выбирается одна из многих сторон развития. Кроме того, в них не учитывается изменение роли выбранного признака в общем развитии ребенка на протяжении детства,а значение любого признака меняется при переходе от возраста к возрасту.III группа.В этой группе периодизаций предпринята попытка выделить периоды психического развития ребенка на основе существенных особенностей этого развития. Это периодизация Л.С.Выготского и Д.Б.Эльконина в них используются 3 критерия: -социальная ситуация развит ия (сср)-ведущая деятельность- центральное возрастное новообразование. Периодизация Д.Б.Эльконина - наиболее распространенная в отечественной психологии. Она легла в основу характеристики возрастных периодов.

Детское развитие — сложный процесс, который в силу ряда своих особенностей приводит к изменению всей личности ребенка на каждом возрастном этапе. Для Л.С. Выготского развитие — это прежде всего возникновение нового. Стадии развития характеризуются возрастными новообразованиями, т.е. качествами или свойствами, которых не было раньше в готовом виде. Но новое «не падает с неба», как пишет Л.С. Выготский, оно появляется закономерно, подготовленное всем ходом предшествующего развития. Источником развития является социальная среда. Каждый шаг в развитии ребенка меняет влияние на него среды: среда становится совершенно иной, когда ребенок переходит от одной возрастной стадии к следующей. Л.С. Выготский вводит понятие «социальная ситуация развития» — специфическое для каждого возраста отношение между ребенком и социальной средой. Взаимодействие ребенка со своим социальным окружением, воспитывающим и обучающим его, и определяет тот путь развития, который приводит к возникновению возрастных новообразований. Как ребенок взаимодействует со средой? Л.С. Выготский выделяет две единицы анализа социальной ситуации развития — деятельность и переживание. Легко наблюдать внешнюю активность ребенка, его деятельность. Но существует и внутренний план, план переживаний. Одну и ту же ситуацию в семье по-разному будут переживать разные дети, даже дети одного возраста — близнецы. В результате на развитии одного конфликт между родителями, например, скажется слабо, а у другого вызовет невроз и прочие отклонения. С другой стороны, один и тот же ребенок, развиваясь, переходя от одного возраста к другому, будет по-новому переживать ту же самую семейную ситуацию. Социальная ситуация развития меняется в самом начале возрастного периода. К концу периода появляются новообразования, среди которых особое место занимает центральное новообразование, имеющее наибольшее значение для развития на следующей стадии. Как же протекает сам процесс развития, каковы его особенности? Л.С. Выготский установил четыре основных закона, или особенности, детского развития. Первая из них — цикличность. Развитие имеет сложную организацию во времени. Ценность каждого года или месяца жизни ребенка определяется тем, какое место он занимает в циклах развития: отставание в интеллектуальном развитии на 1 год будет очень большим, если ребенку 2 года, и незначительным, если ему 15 лет. Это связано с тем, что темп и содержание развития изменяются на протяжении детства. Периоды подъема, интенсивного развития сменяются периодами замедления, затухания. Такие циклы развития характерны для отдельных психических функций (памяти, речи, интеллекта и др.) и для развития психики ребенка в целом. Собственно возраст как стадия развития и представляет собой такой цикл, со своим особым темпом и содержанием. Вторая особенность — неравномерность развития. Разные стороны личности, в том числе психические функции, развиваются неравномерно, непропорционально. На каждом возрастном этапе поэтому происходит перестройка их связей, изменение соотношений между ними. Развитие отдельной функции зависит от того, в какую систему межфункциональных связей она включена. Первоначально, в младенческом возрасте (до года), сознание ребенка недифференцированно. Дифференциация функций начинается с раннего детства. Сначала выделяются и развиваются основные функции, прежде всего восприятие, затем более сложные, так что в самой последовательности становления функций есть свои закономерности. Восприятие, интенсивно развиваясь, как бы выдвигается в центр сознания и становится доминирующим психическим процессом. Причем само восприятие еще недостаточно дифференцированно: оно слито с эмоциями (Л.

С. Выготский говорит об «аффективном восприятии»), неполностью разграничены восприятие формы, восприятие цвета и т.д. Остальные функции оказываются на периферии сознания, они зависят от доминирующей. Например, память вплетена в процесс восприятия — ребенок до 3 лет не пытается вспомнить что-нибудь само по себе, а в наглядной ситуации видит вещь, узнает ее и вспоминает связанные с ней события. Другие функции как бы обслуживают восприятие, и оно развивается в максимально благоприятных условиях. Период, когда функция доминирует, — это период ее наиболее интенсивного, оптимального развития. В раннем возрасте доминирует восприятие, в дошкольном — память, в младшем школьном — мышление. Ранний возраст — период появления первоначальной структуры сознания. Каждый новый возрастной период связан с перестройкой межфункциональных связей — сменой доминирующей функции, зависимостью от нее остальных функций, установлением новых отношений между ними. В этой перестройке функции дифференцируются, не проходя через доминирующее положение. По мере продвижения от одного возраста к другому возрастает сложность межфункциональных связей. Переход от одной системы к другой совершается иначе и сложнее, чем переход от недифференцированного, лишенного всякой системы сознания к первичной системе. Перестройка старой системы и перерастание ее в новую становится основным путем развития психических функций. Третья особенность — «метаморфозы» в детском развитии. Развитие не сводится к количественным изменениям, это цепь изменений качественных, превращений одной формы в другую. Ребенок не похож на маленького взрослого, который мало знает и умеет и постепенно приобретает нужный опыт. Психика ребенка своеобразна на каждой возрастной ступени, она качественно отлична от того, что было раньше, и того, что будет потом. Четвертая особенность — сочетание процессов эволюции и инволюции в развитии ребенка. Процессы «обратного развития» как бы вплетены в ход эволюции. То, что развивалось на предыдущем этапе, отмирает или преобразуется. Например, ребенок, научившийся говорить, перестает лепетать. У младшего школьника исчезают дошкольные интересы, некоторые особенности мышления, присущие ему раньше. Если же инволюционные процессы запаздывают, наблюдается инфантилизм: ребенок, переходя в новый возраст, сохраняет старые детские черты. Определив общие закономерности развития психики ребенка, Л.С. Выготский рассматривает также динамику переходов от одного возраста к другому. На разных этапах изменения в детской психике могут происходить медленно и постепенно, а могут — быстро и резко. Соответственно выделяются стабильные и кризисные стадии развития. Для стабильного периода характерно плавное течение процесса развития, без резких сдвигов и перемен в личности ребенка. Незначительные, минимальные изменения, происходящие на протяжении длительного времени, обычно незаметны для окружающих. Но они накапливаются и в конце периода дают качественный скачок в развитии: появляются возрастные новообразования. Только сравнив начало и конец стабильного периода, можно представить себе тот огромный путь, который прошел ребенок в своем развитии. Стабильные периоды составляют большую часть детства. Они длятся, как правило, по нескольку лет. И возрастные новообразования, образующиеся так медленно и долго, оказываются устойчивыми, фиксируются в структуре личности. Кроме стабильных, существуют кризисные периоды развития. В возрастной психологии нет единого мнения по поводу кризисов, их места и роли в психическом развитии ребенка. Часть психологов считает, что детское развитие должно быть гармоничным, бескризисным. Кризисы — ненормальное, «болезненное» явление, результат неправильного воспитания.

Другая часть психологов утверждает, что наличие кризисов в развитии закономерно. Более того, по некоторым представлениям, ребенок, не переживший по-настоящему кризис, не будет полноценно развиваться дальше. Л.С. Выготский придавал кризисам большое значение и рассматривал чередование стабильных и кризисных периодов как закон детского развития. В настоящее время у нас чаще говорят о переломных моментах в развитии ребенка, а собственно кризисные, негативные проявления относят за счет особенностей его воспитания, условий жизни. Близкие взрослые могут эти внешние проявления смягчить или, наоборот, усилить. Кризисы, в отличие от стабильных периодов, длятся недолго, несколько месяцев, при неблагоприятном стечении обстоятельств растягиваясь до года или даже двух лет. Это краткие, но бурные стадии, в течение которых происходят значительные сдвиги в развитии и ребенок резко меняется во многих своих чертах. Развитие может принять в это время катастрофический характер. Кризис начинается и завершается незаметно, его границы размыты, неотчетливы. Обострение наступает в середине периода. Для окружающих ребенка людей оно связано с изменением поведения, появлением «трудновоспитуемое™», как пишет Л.С. Выготский. Ребенок выходит из-под контроля взрослых, и те меры педагогического воздействия, которые раньше имели успех, теперь перестают действовать. Аффективные вспышки, капризы, более или менее острые конфликты с близкими — типичная картина кризиса, характерная для многих детей. У школьников падает работоспособность, ослабляется интерес к занятиям, снижается успеваемость, иногда возникают мучительные переживания, внутренние конфликты. Однако у разных детей кризисные периоды проходят по-разному. Поведение одного становится трудно переносимым, а второй почти не меняется, так же тих и послушен. Индивидуальных различий во время кризисов гораздо больше, чем в стабильные периоды. И все же в любом случае изменения есть даже во внешнем плане. Чтобы их заметить, нужно сравнить ребенка не с ровесником, тяжело переживающим кризис, а с ним самим — таким, каким он был раньше. Каждый ребенок испытывает трудности в общении с окружающими, у каждого снимается темп продвижения в учебной работе. Главные изменения, происходящие во время кризиса, — внутренние. Развитие приобретает негативный характер. Что это значит? На первый план выдвигаются инволюционные процессы: распадается, исчезает то, что образовалось на предыдущей стадии. Ребенок теряет интересы, еще вчера направлявшие всю его деятельность, отказывается от прежних ценностей и форм отношений. Но, наряду с потерями, создается и что-то новое. Новообразования, возникшие в бурный, непродолжительный период, оказываются неустойчивыми и в следующем стабильном периоде трансформируются, поглощаются другими новообразованиями, растворяются в них и, таким образом, отмирают. В кризисные периоды обостряются основные противоречия: с одной стороны, между возросшими потребностями ребенка и его все еще ограниченными возможностями, с другой — между новыми потребностями ребенка и сложившимися раньше отношениями со взрослыми. Сейчас эти и некоторые другие противоречия часто рассматриваются как движущие силы психического развития. Кризисные и стабильные периоды развития чередуются. Поэтому возрастная периодизация Л.С. Выготского имеет следующий вид: кризис новорожденности — младенческий возраст (2 месяца-1 год) — кризис 1 года — раннее детство (1-3 года) — кризис 3 лет — дошкольный возраст (3-7 лет) — кризис 7 лет — школьный возраст (8-12 лет) — кризис 13 лет — пубертатный возраст (14-17 лет) — кризис 17 лет.

Вопрос № 2

С точки зрения А.Н. Леонтьева и Д.Б. Эльконина, основой психического развития является смена деятельности, детерминирующая возникновение новообразований; в то же время достигнутые новообразования являются предпосылкой становления нового типа деятельности, переводящего ребенка на новый этап развития.

Новый тип деятельности, который лежит в основе целостного психического развития ребенка в том или ином возрасте, называется ведущим. Ведущая деятельность – это 1) деятельность, в которой возникают и внутри которой дифференцируются другие новые виды деятельности; 2) деятельность, в которой формируются или перестраиваются частные психические процессы (например, в игре – воображение, в учении – логическое мышление); 3) деятельность, от которой зависят наблюдаемые в данный период развития основные психологические изменения в личности ребенка. Таким образом, ведущая деятельность – это деятельность, развитие которой обусловливает главнейшие изменения в психических процессах и психологические особенности личности на данной стадии ее развития.

В основе периодизации А.Н. Леонтьева лежит собственно тип ведущей деятельности. Соответственно в ней выделяются: 1) младенчество с непосредственно-эмоциональным общением ребенка и взрослого; 2) раннее детство с предметной деятельностью; 3) дошкольное детство с игрой; 4) школьный возраст с учением; 5) подростковый возраст с общественно полезной деятельностью и общением со сверстниками; 6) юношеский возраст с учебно-профессиональной деятельностью.

Д.Б. Эльконин, опираясь на опыт культурно-исторической психологии Л.С. Выготского, предложил рассматривать каждый период развития на основе четырех критериев, в их числе: 1) социальная ситуация развития как система отношений, в которую вступает ребенок, и способ ориентации в этих отношениях; 2) основной (ведущий) тип деятельности; 3) основные новообразования развития; 4) кризис.

Разделяя каждый период на две стадии, Д.Б. Эльконин считал, что на первой стадии осуществляются изменения мотивационно-потребностной сферы личности, а на второй происходит освоение операционально-технической сферы. Ученым был открыт закон чередования, периодичности разных типов деятельности на каждом этапе: за деятельностью одного типа, ориентирующей субъекта в системе отношений между людьми, в нормах и правилах взаимодействия в социуме, обязательно следует деятельность другого типа, в которой происходит ориентация в способах употребления предметов. Каждый раз между этими двумя типами ориентации всегда возникают противоречия.

Этапы и стадии детского развития по Д.Б. Эльконину:

– этап раннего детства состоит из двух стадий: младенчества с кризисом новорожденности (мотивационно-потребностная сфера личности) и раннего возраста, начало которого знаменует кризис 1-го года жизни (операционально-техническая сфера);

– этап детства начинается кризисом 3-х лет, знаменующим начало дошкольного возраста (мотивационно-потребностная сфера). Вторая стадия открывается кризисом 7-ми лет и переходит в младший школьный возраст (операционально-техническая сфера);

– этап отрочества делится на стадию подросткового возраста (мотивационно-потребностная сфера), началом которого является кризис 11 – 12-ти лет, и стадию ранней юности (операционально-техническая сфера), связанную с кризисом 15-ти лет. По Д.Б. Эльконину, кризисы 3-х и 11 – 12-ти лет – это кризисы отношений, вслед за ними возникают новые ориентации в человеческих отношениях; а кризисы первого года, 7-ми и 15-ти лет – кризисы мировоззрения, меняющие ориентацию в мире вещей.

Отечественная возрастная психология в качестве основной периодизации психического развития ребенка принимает периодизацию Д.Б. Эльконина. Однако данная периодизация ограничивается рассмотрением только ранних возрастов. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что одной из наиболее актуальных проблем современной психологии является разработка подробной, научно обоснованной периодизации психического развития взрослого человека.

Разработанный А. Н Леонтьевым принцип периодизации психического развития ребенка, основывающийся на концепции последовательной смены ведущих форм детской деятельности, имеет важное значение не только для построения общей теории онтогенеза человеческой психики, но и для разработки педагогических проблем организации и методики воспитательно-образовательного процесса на различных ступенях дошкольного и школьного детства.

Вместе с тем, эти исследования привели к очень важным общетеоретическим выводам, поскольку они позволили обнаружить некоторые общие закономерности психического развития человеческого индивида и зависимость этого развития от особенностей его чувственно-предметной деятельности.

Заканчивая беглый обзор содержания работ А. Н. Леонтьева, вошедших в четвертое издание этой книги, попытаемся оценить тот вклад, который внес этот замечательный мыслитель-теоретик и блестящий исследователь-экспериментатор в развитие советской и мировой психологической науки.

Он хорошо понимал, подобно другим советским ученым, что превращение психологии из чисто феноменологической дисциплины, лишь описывающей либо внутренние переживания субъекта, либо его внешнее поведение, в подлинную науку, способную дать каузально-генетическое объяснение психических явлений, достижимо лишь в результате перестройки системы психологического знания на основе диалектического и исторического материализма. Однако, как показали неудачные попытки такого рода перестройки, предпринятые в 20-х годах, ее невозможно произвести, идя по пути простого перенесения марксистских положений в их, пользуясь выражением Э. Г. Юдина, «первозданном виде» на область конкретной психологической действительности.

По другому, и единственно правильному в методологическом отношении, пути шел А. Н. Леонтьев, который продолжал дело, начатое Л. С. Выготским, осуществляя последовательно реинтерпретацию и переосмысление марксистского принципа деятельности соответственно специфическим особенностям изучаемой им психологической реальности.

Если ранее чувственно-предметная деятельность рассматривалась лишь как внешний фактор, «влияющий» на психическое отражение, либо только как внешняя форма его выражения, то, согласно разрабатываемой А. Н. Леонтьевым концепции, эта деятельность является основным объектом психологического исследования в тех взаимосвязях, в той мере, в какой она порождает психику, являющуюся вместе с тем необходимым моментом ее осуществления и развития.

При такой интерпретации деятельности она выступила не как «аддитивная» категория, механически присоединяемая ко всем другим психологическим категориям, а как основополагающее понятие, введение которого в систему понятий психологии неизбежно влечет за собой кардинальную перестройку всего ее концептуального аппарата и реинтерпретацию предмета ее изучения.

Вся эта громадная творческая работа, потребовавшая многолетних теоретических и экспериментальных исследований, позволила А. Н. Леонтьеву создать теорию деятельности, вошедшую в золотой фонд научной психологии и открывшую новые возможности объяснения происхождения и развития психического отражения действительности.

Периодизации психического развития В.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, Д.Б.Эльконина.

Данные учёные строят свои периодизации на основе выделения существенных особенностей психического развития. С точки зрения возрастной психологии критерии возрастной классификации определяются прежде всего конкретно-историческими, социально-экономическими условиями воспитания и развития, которые соотносятся с разными видами деятельности. Критерии классификации соотносятся также с возрастной физиологией, с созреванием психических функций, которые определяют само развитие и принципы обучения.

Л.С.Выготский в качестве критерия возрастной периодизации рассматривал психические новообразования, характерные для каждого этапа развития. Он выделял «стабильные» и «нестабильные» (критические) периоды развития. Определяющие значение он придавал периоду кризиса – времени, когда происходит качественная перестройка функций и отношений ребёнка. В эти периоды отмечаются значительные изменения в развитии личности ребёнка. Согласно Л.С.Выготскому, переход т одного возраста к другому происходит революционным путём.

Периодизация психического (Л.С.Выготского): 1) кризис новорождённости; 2) младенческий возраст (2 мес. – 1 год); 3) кризис одного года; 4) раннее детство (1 – 3 года); 5) кризис трёх лет; 6) дошкольный возраст (3 – 7 лет); 7) кризис семи лет; 8) школьный возраст (8 – 12 лет); 9) кризис тринадцати лет; 10) пубертатный возраст (14 – 17 лет); 11) кризис семнадцати лет.

Критерием возрастной периодизации А.Н.Леонтьева являются ведущие деятельности. Развитие ведущей деятельности обуславливает главнейшие изменения в психических процессах и психологических особенностях личности ребёнка на данной стадии развития.

В основе возрастной периодизации Д.Б.Эльконина лежат ведущие деятельности, определяющие возникновение психических новообразований на конкретном этапе развития. Рассматриваются отношения продуктивной деятельности и деятельности общения.

Периодизация психического развития Д.Б.Эльконина: 1) младенчество (от рождения до года); 2) раннее детство (от года до 3 лет); 3) младший и средний дошкольный возраст (от 3 до 4-5 лет); 4) старший дошкольный возраст (от 4-5 до 6-7 лет); 5) младший школьный возраст (от 6-7 до 10-11 лет); 6) подростковый возраст (от 10-11 до 13-14 лет); 7) ранний юношеский возраст (от 13-14 до 16-17 лет).

Реально возрастная периодизация каждого отдельного человека зависит от условий его развития, от особенностей созревания морфологических структур, ответственных за развитие, а так же от внутренней позиции самого человека, которая определяет развитие на более поздних этапах онтогенеза. Для каждого возраста существует своя специфическая «социальная ситуация», свои ведущие психические функции (Л.С.Выготский) и своя ведущая деятельность (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин).

Таблица № 1. Сравнение периодизаций психического развития.

-

Возраст*

К.Гетчинсон

З.Фрейд

Д.Б.Эльконин

0 – 1 год

Стадия рытья и копания (0 – 5 лет)

Оральная стадия (0 – 1 год)

Младенчество (0 – 1 год)

1 – 3 года

Анальная стадия (1 – 2 года)

Раннее детство (1 – 3 года)

3 – 6-7 лет

Стадия охоты и захвата (5 – 11 лет)

Фаллическая стадия (3 – 6 лет)

Младший и средний дошкольный возраст (3 – 4-5 лет)

6-7 – 10-11 лет

Пастушеская стадия (8 – 12 лет)

Латентная стадия (7 – 12 лет)

Старший дошкольный возраст (4-5 – 6-7 лет)

Младший школьный возраст (6-7 – 10-11 лет)

11-12 – 15-16 лет

Земледельческая стадия (11 – 15 лет)

Генитальная стадия (12 – 16 лет)

Подростковый возраст (10-11 – 13-14 лет)

15-16 – 21-25 лет

Стадия промышленности и торговли (14 – 20 лет)

_

Ранний юношеский возраст (13-14 – 16-17 лет)

Подход к периодизации

Периодизация детства на основе ступенчатого построения других процессов

Периодизация детства на основе выделения какого-нибудь одного признака

Периодизация детва на основе выделения существенных особенностей самого детского развития

Тип развития психики

Преформированный

Непреформированный

*За основу взята периодизация, приведённая В.С.Мухиной в учебнике по возрастной психологии (1999 год).

Вопрос № 3

Концепция Д.И.Фельдштейна. Периодизация развития личности, основана на идее смены ведущей роли деятельности. Он рассматривал 2 позиции ребенка в отношении с обществом. 1. Я и Общество. Акцент делается на себя. Ребенок стремится выделить себя, противопоставить себя другим, понять свое место в обществе. Эта позиция особенно активно развертывается в те периоды, когда ведущей деятельностью является ориентация в системе отношений (сюжетно-ролевая игра, деятельность общения) – это дошкольный и подростковый возраст. 2. Я в Обществе. Она касается стремления ребенка найти свое место наряду с другими в системе общественных отношений. Поэтому предметно-практическая сторона деятельности, в которой происходит освоение норм социальных отношений, способствует формированию позиции «Я среди других» или «Я в Обществе». Позиция «Я в Обществе» формируется, когда ведущей деятельностью является предметная деятельность – это раннее детство, младший и старший школьный возраст (или ранняя юность).

К интересным выводам пришел в своих работах Д.И. Фельдштейн. По его мнению, активизация одной стороны деятельности не вытесняет, не заменяет другую ее сторону, обеспечивая лишь новые возможности для развития личности. В этом процессе четко прослеживаются закономерности обратного действия. Она имеет место на всех этапах онтогенеза. Например, у младшего школьника в процессе учебной деятельности активизируется предметно-практическая, познавательная сфера. В процессе познавательной активности ребенка появляются такие новообразования, как произвольность, рефлексия, а они вызывают потребность осознать собственное поведение и овладеть нормами взаимоотношений, что характерно для подростка. У него активно формируется самосознание, развивается социальная активность. Поскольку активность развивается в общественно полезной деятельности, где подросток реализует себя для других, то он начинает стремиться к практической деятельности, которой занимается старший школьник.

Д.И. Фельдштейн вводит представление о чередующемся развитии двух личностных позиций ребенка: Я в обществе и Я и общество. Первая позиция характеризуется преобладанием процесса социализации. Новые отношения с людьми делают неопределенными контуры личности ребенка, он податливо отзывается на влияние общества. Вторая позиция выступает как процесс индивидуализации. Ее содержанием является осознание себя в качестве субъекта общественных отношений. Позиция субъекта, согласно Фельдштейну, возникает уже у трехлетнего ребенка, в шесть лет она сменяется его установкой на новые социализирующие воздействия. Однако у подростка в период от 10 до 15 лет, на основе развития сознания и самосознания, вновь преобладает позиция Я и общество.

В целом в исследованиях подчеркивается, что на протяжении всего развития личности в онтогенезе имеют место различные уровни социальной зрелости личности, но главные узлы этого развития отражаются в трех этапах:

1. До трех лет, когда малыш осознает наличие других людей.

2. С трех лет, когда ребенок осознает свое Я. Самоутверждается Я сам, осваивает нормы человеческих отношений, пытаясь уже ориентироваться на оценку взрослых, что в первую очередь определяется потребностью в общественно значимой и общественно оцениваемой деятельности.

3. С десяти лет, когда подросток стремится утвердить свое Я в системе общественных отношений. Этот этап уже предполагает и осознание общения, и самоуправление в процессе общения, т.е. развитую личность.

Именно уровни социального развития наиболее благоприятны для формирования личности, ее стержневых качеств, а значит, для системы воспитательных воздействий, которые должны обеспечить школа и общество в целом.

Вопрос № 4

Концепция психического развития ребенка Д. Б. Эльконина сформулирована на фундаменте психологической теории деятельности и культурно-исторической теории Л.С. Выготского.

Принципы периодизации Д.Б.Эльконина:

1) социально-исторический принцип периодизации психического развития (принцип историзма) - с учетом главной особенности психического развития человека – его общественно-исторической обусловленности («эпоха, общество, культура влияют на содержание, уровень и характер психического развитии»);

2) принцип «развитие сознания (личности) в деятельности» ( исходя из того, что социализация ребенка, освоение им достижений человеческой культуры всегда носит деятельный характер – ребенок не пассивен в этом процессе, он выступает как активный субъект своей деятельности).

При построении возрастной периодизации Д.Б.Эльконин считал необходимым выделение стадий, возрастных периодов, а не просто временных промежутков. Он рассматривал возраст «как относительно замкнутый период, значение которого определяется, прежде всего, его местом и функциональным значением для общего хода детского развития».

Д.Б. Эльконин предложил рассматривать каждый период развития на основе четырех показателей, которые находятся между собой в сложных отношениях – в своей совокупности объемно и объективно определяют содержание и специфику каждого возрастного этапа: 1) социальная ситуация развития; 2) ведущий тип деятельности; 3) основные новообразования развития; 4) кризис.

Социальная ситуация развития- система отношений, в которую вступает ребенок, и способ ориентации в этих отношениях. ССР – это уникальное для каждого возрастного периода сочетание внешних и внутренних условий развития, которое определяет его особенности, содержание, динамику и новообразования (т.е. новые психические качества и свойства).

Ведущая деятельность (понятие было введено А.Н. Леонтьевым) - это целенаправленная психическая активность, доминирующая по своей значимости на данном этапе развития, соответствующая главным потребностям личности и определяющая в целом весь процесс психического развития и его результаты. ВД является показателем психологического возраста ребенка.

Важно подчеркнуть, что в каждом возрасте имеется система различных видов деятельности, но ведущая деятельность занимает особое место (например, …). Ведущая деятельность не возникает сразу в готовой форме, а проходит длительный путь развития (под руководством взрослых). Еще важно понять, что ведущая деятельность – это не та деятельность, которая занимает у ребенка больше всего времени, а та, которая наиболее значима для его развития. Более того, ведущая деятельность для ребенка или подростка – это та, которой он более всего хочет заниматься, т.к. она соответствует его главным потребностям.

Каждому возрастному этапу соответствует свой определенный (ведущий) тип деятельности. Какой именно? Ответ на этот вопрос – в открытом Д.Б.Элькониным законе чередования, периодичности разных типов деятельности.

Согласно его гипотезе, в процессе развития по разному осуществляется взаимодействие ребенка и общества. «Единый по своей природе процесс жизни ребенка в обществе в ходе исторического развития раздваивается, расщепляется на две стороны». В одни периоды жизни ребенок преимущественно развивается в системе отношений «ребенок – взрослый». «Взрослый – общественный взрослый» - выступает как носитель социальных отношений, норм, правил, которые ребенок усваивает через их моделирование в собственной деятельности. В это период преимущественно развивается мотивационно-потребностная сфера психики - это ценностные ориентации, нравственные установки, интересы, стремления человека, становящиеся смыслом его поступков и деятельности (то, ради чего…). Это та сфера психики, которая более всего развивается в процессе общения с другими людьми - «хочу») .

В другие периоды ребенок преимущественно ориентирован на систему отношений «ребенок – предмет», которая стимулирует развитие его операционно-технической сферы- это знания, умственные и практические навыки, умения, способы и приемы действий. Это познавательная сфера психики, более всего она развивается во взаимодействии с предметами (материальными и идеальными) в процессе обучения – «могу»).

Д.Б.Эльконин считал также, что эти сферы психики развиваются у ребенка при выполнении им деятельностей разного типа. Эти деятельности он назвал ведущимии разделил их на две группы.

В первую группу входят деятельности, которые ориентируют ребенка на нормы отношений между людьми. Это непосредственно-эмоциональное общение младенца, ролевая игра дошкольника и интимно-личностное общение подростка. Они значительно отличаются друг от друга по содержанию и глубине, но представляют собой деятельности одного типа, имеющие дело главным образом с системой отношений «ребенок – человек».

Вторую группу составляют ведущие деятельности, благодаря которым усваиваются общественно выработанные способы действий с предметами: предметно-манипулятивная деятельность ребенка раннего возраста, учебная деятельность младшего школьника и учебно-профессиональная деятельность старшеклассника. Это также различные по своему содержанию и уровню деятельности, но все они деятельности одного типа, т.к. имеют дело с системой отношений «ребенок – предмет».

Закон чередования проявляет себя в том, что вначале происходит освоение мотивационной стороны деятельности (задача - осознать смысл деятельности), а затем – операционно-технической стороны деятельности (задача – как это делать, с помощью каких средств и приемов).

В периодизации возрастного развития Д.Б. Эльконин указал и движущую силу развития - в процессе развития периодически возникает разрыв между уровнем развития операциональной и мотивационной стороны деятельности - одна вырывается и опережает другую, вследствие чего возникают противоречия, ведущие к смене вида деятельности. Они и становятся движущей силой развития ребенка, его перехода в новый возрастной этап.

Этот переход лежит через преодоление человеком возрастного кризиса. КризисамиД.Б. Эльконин называл переломные точки, отделяющие один возраст от другого, смену одной ведущей деятельности – другой. Понятие «кризис» подчеркивает момент нарушения равновесия, появления новых потребностей и перестройки мотивационной сферы личности и т.д.

ДОПОЛНЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО:

Особенности ведущей деятельности:

1) в ней возникают и дифференцируются другие виды деятельности,

2) перестраиваются основные психические процессы и происходят изменения психологических особенностей личности на данной стадии ее развития,

3) содержание и форма ведущей деятельности зависит от конкретно-исторических условий, в которых протекает развитие ребенка. Например, ведущей деятельностью в дошкольном возрасте является сюжетно-ролевая игра, в юности – профессионально-учебная деятельность,

4) смена ведущих типов деятельности подготавливается длительно и связана с возникновением новых мотивов, которые формируются внутри ведущей деятельности, предшествующей данной стадии развития, и которые побуждают ребенка к изменению положения, занимаемого им в системе отношений с другими людьми;

5) внутри ведущей деятельности возникают и развиваются психологические новообразования – новые личностные качества и способности.

Возрастная периодизация Д.Б.Эльконина:

· Эпоха раннего детства

· Младенчество (до года)

· Ранний возраст (1-3 года)

·

· Эпоха детства

· Дошкольный возраст (3-7 лет)

· Младший школьный возраст (7-11 лет)

· Эпоха отрочества

· Подростковый возраст (11-15 лет)

· Ранняя юность (15-17 лет)

Возрастной период |

Ведущая деятельность |

Тип ведущей деятельности |

Младенческий 0-1 год |

Непосредственное эмоциональное общение |

1 тип – «ребенок – человек» |

Раннее детство 1-3 года |

Предметно-манипуляционная деятельность |

2 тип – «ребенок – предмет» |

Дошкольный возраст 3-7 лет |

Ролевая игра |

1 тип – «ребенок – человек» |

Младший школьный возраст 7-11 лет |

Учебная деятельность |

2 тип – «ребенок - предмет» |

Подростковый возраст 11-15 лет |

Интимно-личностное общение со сверстниками |

1 тип – «ребенок – человек» |

Старший школьный возраст 15-17 лет |

Учебно-профессиональная деятельность/ лично-профессиональное самоопределение |

2 тип – «ребенок – предмет» |

Д Б. Эльконин обосновал свою периодизацию сменой ведущих типов деятельности и выделил разные по содержанию стадии — эпохи, фазы, периоды. Выделены два типа фаз возрастного развития — фазы освоения мотивационной стороны человеческой активности и фазы овладения операционально-технической стороной деятельности.

В ней используются три критерия - социальная ситуация развития, ведущая деятельность и центральное возрастное новообразование.

Социальная ситуация развития - это своеобразное сочетание того, что сформировалось в психике ребенка и тех отношений, которые устанавливаются у ребенка с социальной средой.

Понятие "ведущая деятельность" было введено Леонтьевым: деятельность, которая на данном этапе оказывает наибольшее влияние на развитие психики.

Новообразование - те качественные особенности психики, которые впервые появляются в данный возрастной период.

Гипотеза о периодичности закл в закономерном чередовании периодов преимущественного равития аффективно-потребностной, личностной сферы и операционно-технической, умственной сферы.

Периодизация строится по след схеме: цикл, периоды, фазы равития. Целостный цикл включает два взаимодополняющих периода: период развития аффективно-потребностной, личностной сферы и период развития операционно-технической, умственной сферы.

Ограничения:

• в периодизаци. не включен период пренатального развития, так как другие закономерности.

• нет зрелых возрастов, так как предположение о кардинальном изменении законов развития в зрелом возрасте.

эпоха раннее детство.

Период Младенчество (2-12 месяцев)

Социальная ситуация «Мы» - ребенок отделен от матери физически, но связан с ней физиологичеки.

Ведущая деятельность Непосредственное эмоциональное общение и близким взрослым. Ходьба, возникновение мотивированных представлений.

Кризисы 0-2 мес. кризис новорожденности (переход от пренатального к постнатальному развитию, изменение типа жизни). 1 год – кризис первого года жизни ( распад Пра-Мы)

Новообразование кризиса Возникновение индивидуальной психической жизни, перестройка физиологических механизмов существования.

Сфера Развития - Мотивационно-потребностная.

Период Ранний возраст (1-3 года).

Социальная ситуация Распад «Пра-Мы», приобретение относительной самостоятельности, свобода перемещения и автономия намерений.

Ведущая деятельность Предметно-орудийная. Использование предмета как орудия. Речевое развитие – центральная линия развития.

Кризисы Кризис «я сам» (3 года).

Симптоматика: негативизм, упрямство, строптивость, своеволие, обесценивание взрослых, стремление к деспотизму. Суть кризиса: перестройка отношений между ребенком и взрослым, в пользу возрастания самостоятельности ребенка.

Новообразование кризиса Ребенок называет себя, используя местоимение «я» - становление самосознания, гордость за достижения. Рождение автономной личности с намерениями и желаниями, тенденция к самостоятельной деятельности, похожей на деятельность взрослого.

Сфера развития Познавательно-умственная.

Эпоха детство.

Период Дошкольный (3-7 лет).

Социальная ситуация Распад совместной деятельности с взрослым.

Ведущая деятельность Сюжетно-ролевая игра. Развитие мотивационно-потребностной сферы, преодоление эгоцентризма, развитие идеального плана, развитие произвольности Новообразование - наглядно-образное мышление.

Кризисы Кризис 6-7 лет. Симптоматика: потеря непосредственности, манерничание, симптом горькой конфеты.

Суть кризиса:формирование мира внутренних переживаний, опосредующих отношение ребенка к миру

Новообразование кризиса Вступление в отношения с обществом как с совокупностью людей, осуществляющих обязательную, общественно необходимую и общественно-полезную деятельность.

Сфера развития Мотивационно-потребностная.

Период Младший школьный (7-11 лет).

Социальная ситуация Ребенок-близкий взрослый» и «ребенок- социальный взрослый».

Ведущая деятельность Учебная (предполагает овладение обобщенными способами действий в системе научных понятий). Центральная линия – интеллектуализация.

Кризисы Кризис 12 лет. Перестройка отношений со взрослым. Рождение чувства взрослости

Новообразование кризиса Возникновене представления о себе как «не о ребенке, подросток начинает чувствовать себя взрослым, стремится быть взрослым, нет подлиннной взрослости, но есть потребность в признании взрослости окружающими.

Сфера развития Познавательная сфера, интеллект.

Эпоха подростничество.

Период Младший подростковый возраст (12-15 лет).

Социальная ситуация Господство детского общества над взрослым.

Ведущая деятельность Интимно-личностное общение со сверстниками. Осваиваются нормы социального поведения.

Кризисы Кризис 15 лет. Формирование эго-идентичности, рождение индивидуального самосознания.

Новообразование кризиса Открытие «Я», возникновение рефлексии – на ее основе самосознания, осознание своей индивидуальности.

Сфера развития Мотивационно-потребностная, усвоение моральных норм.

Период Старший подростковый возраст (15-17 лет).

Социальная ситуация Подросток находится в ситуации моратория – нужно самоопределиться.

Ведущая деятельность Учебно-профессиональная.

Кризисы Кризис 17 лет. Завершение эпохи подростничества, начало вступления во взрослость.

Новообразование кризиса Ценностные ориентации в сфере идеологии и мировоззрения, построение жизненных планов во временной перспективе.

Сфера развития Познавательная деятельность. Становится более специфичной, появляется самообразование.

Периодизация психического развития по Д.Б. Эльконину |

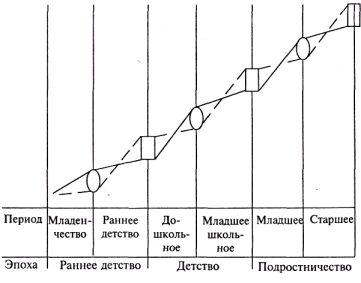

Д.Б. Эльконин развил представления Л.С. Выготского о возрастном развитии. Он рассматривает ребенка как целостную личность, активно познающую окружающий мир -мир предметов и человеческих отношений, включая его при этом в две системы отношений: «ребенок — вещь» и «ребенок — взрослый». Но вещь, обладая определенными физическими свойствами, заключает в себе и общественно выработанные способы действий с нею. Это по сути -общественный предмет, действовать с которым ребенок должен научиться. Взрослый тоже не только человек, имеющий конкретные индивидуальные качества, но и представитель какой-то профессии, носитель других видов общественной деятельности с их специфическими задачами и мотивами, нормами отношений, т.е. общественный взрослый. Деятельность ребенка внутри систем «ребенок — общественный предмет» и «ребенок — общественный взрослый» представляет единый процесс, в котором формируется его личность. В то же время эти системы отношений осваиваются ребенком в деятельностях разного типа. Среди видов ведущей деятельности, оказывающей наиболее сильное влияние на развитие ребенка, Д.Б. Эльконин выделяет две группы. В первую группу входят деятельности, которые ориентируют ребенка на нормы отношений между людьми. Это непосредственно-эмоциональное общение младенца, ролевая игра дошкольника и интимно-личностное общение подростка. Они значительно отличаются друг от друга по содержанию и глубине, но представляют собой деятельности одного типа, имеющие дело главным образом с системой отношений «ребенок — общественный взрослый», или, шире, «человек — человек». Вторую группу составляют ведущие деятельности, благодаря которым усваиваются общественно выработанные способы действий с предметами и различные эталоны: предметно-манипулятивная деятельность ребенка раннего возраста, учебная деятельность младшего школьника и учебно-профессиональная деятельность старшеклассника. Маленький ребенок овладевает предметными действиями с ложкой или стаканом, ребенок старшего возраста — математикой и грамматикой, их деятельность мало похожа внешне, но по существу, и то и другое — освоение элементов человеческой культуры. Деятельности второго типа имеют дело с системой отношений «ребенок — общественный предмет» или «человек — вещь». В деятельности первого типа главным образом развивается мотивационно-потребностная сфера, в деятельности второго типа формируются операционно-технические возможности ребенка, т.е. интеллектуально-познавательная сфера. Эти две линии образуют единый процесс развития личности, но на каждом возрастном этапе получает преимущественное развитие одна из них. Так как ребенок поочередно осваивает системы отношений «человек — человек» и «человек — вещь», происходит закономерное чередование и сфер, наиболее интенсивно развивающихся: в младенчестве развитие мотивационной сферы опережает развитие сферы интеллектуальной, в следующем, раннем возрасте мотивационная сфера отстает и более быстрыми темпами развивается интеллект и т.д. (рис. 1.11).

Рис. 1.11. Периодизация психического развития ребенка (по Д. Б. Эльконину): ——— — развитие мотивационно-потребностной сферы; – – – – — развитие иутеллектуально-познавательной сферы; ? - переходы от эпохи к эпохе; 0— переходы от периода к периоду Д. Б. Эльконин так формулирует закон периодичности: «К каждой точке своего развития ребенок подходит с известным расхождением между тем, что он усвоил из системы отношений человек — человек, и тем, что он усвоил из системы отношений человек — предмет. Как раз моменты, когда это расхождение принимает наибольшую величину, и называются кризисами, после которых идет развитие той стороны, которая отставала в предшествующий период. Но каждая из сторон подготавливает развитие другой». Таким образом, каждый возраст характеризуется своей социальной ситуацией развития; ведущей деятельностью, в которой преимущественно развивается мотивационно-потребностная или интеллектуальная сфера личности; возрастными новообразованиями, формирующимися в конце периода, среди них выделяется центральное, наиболее значимое для последующего развития. Границами возрастов служат кризисы — переломные моменты в развитии ребенка. Периодизация Д.Б. Эльконина — наиболее распространенная в отечественной психологии. Она легла в основу и той характеристики возрастных периодов, которая будет дана во втором разделе этой книги. |

К периодизациям развития, которые в качестве основания рассматривают причины, движущие силы развития, традиционно относят периодизации Л.С.Выготского и Д,Б.Эльконина. Рассмотрим периодизацию развития Д.Б.Эльконина, как наиболее разработанную классификацию.

Основанием для периодизации психического развития для Д.Б. Эльконина послужили положения культурно - исторической теории Л.С.Выготского и теория деятельности А.Н.Леонтьева. Источником психического развития является внешняя практическая деятельность ребенка. Однако не всякая деятельность становится источником психического развития. В рамках ведущей деятельности происходит формирование центральных возрастных новообразований. Развитие ребенка изначально социально. В социальном взаимодействии лежат истоки психических новообразований.

Д.Б.Эльконин рассматривал ребенка как целостную личность, активно познающую окружающий мир: мир предметов и мир людей. Существуют, следовательно, две системы отношений: ребенок -вещь и ребенок - взрослый. Однако вещь, имея определенные физические свойства, несет в себе и общественно выработанные способы своего употребления, способы действий с нею. Таким образом, вещь - это общественный предмет, действиям с которым ребенок должен научится с помощью взрослого. Взрослый выступает перед ребенком не только как человек, а сколько как представитель определенного общества, имеющий социальные роли, установки, мотивы, стереотипы действий, в том числе и стереотипы воспитания. Следовательно, взрослый - это общественный взрослый. Деятельность ребенка внутри систем “ребенок - общественный предмет” и “ребенок - общественный взрослый” представляет единый процесс,в котором формируется его личность. Однако составляя единый процесс освоения систем “ребенок - предмет” и “ребенок -взрослый”, в рамках ведущей деятельности данного возраста, одна из систем выступает на первый план, занимая доминирующее положение. Следовательно, сменяющие друг друга ведущие деятельности, определяют последовательное чередование преимущественно системы “ребенок -предмет” и “ребенок -взрослый”.

Периодизация психического развития Д.Б.Эльконина

Возрастные периоды |

Ведущая деятельность |

Система отношений |

Младенческий (0-1 год) |

Общение со взрослым |

Человек - человек |

Раннее детство |

Предметная деятельность |

человек - предмет |

Дошкольный возраст |

Игра |

человек - человек |

Младший школьный возраст |

Учебная деятельность |

человек - предмет |

Подростковый возраст |

Общение со сверстниками |

человек - человек |

Юношеский возраст |

Учебно - профессиональная деятельность |

человек - предмет |

К каждой точке своего развития ребенок подходит с известным расхождением между тем, что он усвоил из системы отношений человек - человек, и тем, что он усвоил из системы человек - предмет. Как раз моменты, когда это расхождение принимает наибольшую величину, и называются кризисами, после которых идет развитие той стороны, которая отставала в предыдущий период. Но каждая из сторон подготавливает развитие другой.

В чем теоретическое и практическое значение гипотезы о периодичности процессов психического развития?

Во-первых, в данной периодизация показана взаимосвязь между интеллектуальным (познавательным) развитием и становлением личности человека как социадльного индивида. Во - вторых, эта гипотеза дает возможность рассмотреть процесс психического развития не как линейный, а как идущий по восходящей спирали. В - третьих, она открывает путь к изучению связей, существующих между отдельными периодами, к установлению функционального значения всякого предшествующего периода для наступления последующего. В - четвертых, гипотеза направлена на такое расчленение психического развития на эпохи и стадии, которое соответствует внутренним законам этого развития человека.

В периодизации Д.Б.Эльконина в дошкольном возрасте игра является ведущей деятельностью, которая определяет психическое развитие ребенка. Эльконин придавал игре первостепенное значение и разработал теорию игры. Рассмотрим значение игры для психического развития человека.

Вопрос № 5

Согласно теории развития личности Эрика Эриксона, развитие личности продолжается всю жизнь, где один этап в случае благополучного разрешения внутренних противоречий приходит на смену другому.

Детство

1. Доверие и недоверие

Первая стадия развития человека соответствует оральной фазе классического психоанализа и обычно охватывает первый год жизни. В этот период, считает Эриксон, развивается параметр социального взаимодействия, положительным полюсом которого служит доверие, а отрицательным — недоверие.

Степень доверия, которым ребенок проникается к окружающему миру, к другим людям и к самому себе, в значительной степени зависит от проявляемой к нему заботы. Младенец, который получает все, что хочет, потребности которого быстро удовлетворяются, который никогда долго не испытывает недомогания, которого баюкают и ласкают, с которым играют и разговаривают, чувствует, что мир, в общем, место уютное, а люди — существа отзывчивые и услужливые. Если же ребенок не получает должного ухода, не встречает любовной заботы, то в нем вырабатывается недоверие - боязливость и подозрительность по отношению к миру вообще, к людям в частности, и недоверие это он несет с собой в другие стадии его развития.

Необходимо подчеркнуть, однако, что вопрос о том, какое начало одержит верх, не решается раз и навсегда в первый год жизни, но возникает заново на каждой последующей стадии развития. Это и несет надежду и таит угрозу. Ребенок, который приходит в школу с чувством настороженности, может постепенно проникнуться доверием к какой-нибудь учительнице, не допускающей несправедливости по отношению к детям. При этом он может преодолеть первоначальную недоверчивость. Но зато и ребенок, выработавший в младенчестве доверчивый подход к жизни, может проникнуться к ней недоверием на последующих стадиях развития, если, скажем, в случае развода родителей в семье создается обстановка, переполненная взаимными обвинениями и скандалами.

Благоприятное разрешение этого конфликта - надежда.

Достижение равновесия

2. Самостоятельность и нерешительность (автономия и сомнения).

Вторая стадия охватывает второй и третий год жизни, совпадая с анальной фазой фрейдизма. В этот период, считает Эриксон, у ребенка развивается самостоятельность на основе развития его моторных и психических способностей. На этой стадии ребенок осваивает различные движения, учится не только ходить, но и лазить, открывать и закрывать, толкать и тянуть, держать, отпускать и бросать. Малыши наслаждаются и гордятся своими новыми способностями и стремятся все делать сами: разворачивать леденцы, доставать витамины из пузырька, спускать в туалете воду и т.д. Если родители предоставляют ребенку делать то, на что он способен, а не торопят его, у ребенка вырабатывается ощущение, что он владеет своими мышцами, своими побуждениями, самим собой и в значительной мере своей средой — то есть у него появляется самостоятельность.

Но если воспитатели проявляют нетерпение и спешат сделать за ребенка то, на что он и сам способен, у него развивается стыдливость и нерешительность. Конечно, не бывает родителей, которые ни при каких условиях не торопят ребенка, но не так уж неустойчива детская психика, чтобы реагировать на редкие события. Только в том случае, если в стремлении оградить ребенка от усилий родители проявляют постоянное усердие, неразумно и неустанно браня его за «несчастные случаи», будь то мокрая постель, запачканные штанишки, разбитая чашка или пролитое молоко, у ребенка закрепляется чувство стыда перед другими людьми и неуверенность в своих способностях управлять собой и окружением.

Если из этой стадии ребенок выйдет с большой долей неуверенности, то это неблагоприятно отзовется в дальнейшем на самостоятельности и подростка, и взрослого человека. И наоборот, ребенок, вынесший из этой стадии гораздо больше самостоятельности, чем стыда и нерешительности, окажется хорошо подготовлен к развитию самостоятельности в дальнейшем. И опять-таки соотношение между самостоятельностью, с одной стороны и стыдливостью и неуверенностью - с другой, установившееся на этой стадии, может быть изменено в ту или другую сторону последующими событиями.

Благоприятное разрешение этого конфликта - воля.

3. Предприимчивость и чувство вины (в другом переводе - Предприимчивость и неадекватность).

Третья стадия обычно приходится на возраст от четырех до пяти лет. Дошкольник уже приобрел множество физических навыков, он умеет и на трехколесном велосипеде ездить, и бегать, и резать ножом, и камни швырять. Он начинает сам придумывать себе занятия, а не просто отвечать на действия других детей или подражать им. Изобретательность его проявляет себя и в речи, и в способности фантазировать. Социальный параметр этой стадии, говорит Эриксон, развивается между предприимчивостью на одном полюсе и чувством вины на другом. От того, как в этой стадии реагируют родители на затеи ребенка, во многом зависит, какое из этих качеств перевесит в его характере. Дети, которым предоставлена инициатива в выборе моторной деятельности, которые по своему желанию бегают, борются, возятся, катаются на велосипеде, на санках, на коньках, вырабатывают и закрепляют предприимчивость. Закрепляет ее и готовность родителей отвечать на вопросы ребенка (интеллектуальная предприимчивость), и не мешать ему фантазировать, и затевать игры. Но если родители показывают ребенку, что его моторная деятельность вредна и нежелательна, что вопросы его назойливы, а игры бестолковы, он начинает чувствовать себя виноватым и уносит это чувство вины в дальнейшие стадии жизни.

Благоприятное разрешение этого конфликта - цель.

4. Умелость и неполноценность (творчество и комплекс неполноценности).

Четвертая стадия — возраст от шести до одиннадцати лет, годы начальной школы. Классический психоанализ называет их латентной фазой. В этот период любовь сына к матери и ревность к отцу (у девочек наоборот) еще находится в скрытом состоянии. В этот период у ребенка развивается способность к дедукции, к организованным играм и регламентированным занятиям. Только теперь, например, дети как следует учатся играть в камешки и другие игры, где надо соблюдать очередность. Эриксон говорит, что психосоциальный параметр этой стадии характеризуется умелостью с одной стороны и чувством неполноценности - с другой.

В этот период у ребенка обостряется интерес к тому, как вещи устроены, как их можно освоить, приспособить к чему-нибудь. Этому возрасту понятен и близок Робинзон Крузо; в особенности отвечает пробуждающемуся интересу ребенка к трудовым навыкам энтузиазм, с которым Робинзон описывает во всех подробностях свои занятия. Когда детей поощряют мастерить что угодно, строить шалаши и авиамодели, варить, готовить и рукодельничать, когда им разрешают довести начатое дело до конца, хвалят и награждают за результаты, тогда у ребенка вырабатывается умелость и способности к техническому творчеству. Напротив, родители, которые видят в трудовой деятельности детей одно «баловство» и «пачкотню», способствуют развитию у них чувства неполноценности.

В этом возрасте, однако, окружение ребенка уже не ограничивается домом. Наряду с семьей важную роль в его возрастных кризисах начинают играть и другие общественные институты. Здесь Эриксон снова расширяет рамки психоанализа, до сих пор учитывавшего лишь влияние родителей на развитие ребенка. Пребывание ребенка в школе и отношение, которое он там встречает, оказывает большое влияние на уравновешенность его психики. Ребенок, не отличающийся сметливостью, в особенности может быть травмирован школой, даже если его усердие и поощряется дома. Он не так туп, чтобы попасть в школу для умственно отсталых детей, но он усваивает учебный материал медленнее, чем сверстники, и не может с ними соревноваться. Непрерывное отставание в классе несоразмерно развивает у него чувство неполноценности.

Зато ребенок, склонность которого мастерить что-нибудь заглохла из-за вечных насмешек дома, может оживить ее в школе благодаря советам и помощи чуткого и опытного учителя. Таким образом, развитие этого параметра зависит не только от родителей, но и от отношения других взрослых.

Благоприятное разрешение этого конфликта - уверенность.