- •Вопрос №6. Линейные и матричные модели организационных структур банка. Принципы и факторы изменения организационной структуры банка.

- •Вопрос 17. Межбанковские расчеты, кредиты и депозиты. Корреспондетские счета, открываемые банками.

- •Вопрос 18. Рейтинговая оценка кредитоспособности заемщика. Отраслевые особенности заемщиков и их учет в практике кредитования.

- •Вопрос 21. Банковская срочная валютная сделка на условиях «опцион» и ее применение во внешнеэкономической деятельности предприятия.

- •Вопрос 30. Срочные сделки и их основные виды. Использование срочных сделок с иностранной валютой для хеджирования валютного риска во внешней торговле.

- •Вопрос 32. Применение специальных прав заимствования в коммерческой и банковской сфере

- •Проценты на сумму кредита определяются по ставке, не менее одной второй и не превы Основания для предоставления кредита

- •Вопрос 39. Управление рисками и доходностью расчетных технологий при безналичных расчетах.

- •Вопрос 42. Основы банковского финансового менеджмента и банковского маркетинга.

Вопрос №1 Коммерческие банки и их операционная деятельность

Согласно ФЗ РФ "О банках и банковской деятельности в РФ" от 3 февраля 1996 банк- это кредитная организации, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: 1)привлечение во вклады денежные средства юрид-х и физ-х лиц; 2) размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях платности срочности и возвратности; 3)открытие и ведение банковских счетов физ-х и юрид-х лиц.

Коммерческие банки в РФ функционируют на основании лицензий, выданных ЦБ и имеющих стандартную форму. В лицензии перечисляются виды деятельности, которую может осущ-ть банк. В России лицензия имеет универсальный хар-р, то есть не устанавливается специализация банка.

КБ – это кредитные учреждения, осуществляющие универсальные банк.операции в основном за счет средств, привлеченных в виде вкладов. КБ занимаются практически всеми видами кредитных, расчетных и финансовых операций, связанных с обслуживанием хоз.деятельности своих клиентов. КБ предоставляют широкий диапазон финансовых услуг. Традиционные функции КБ: обеспечение функционирования расчетно-платежного механизма; организация платежного оборота; кредитование отд.хоз.единиц, юр.и физ.лиц; хранение фин. и материальных ценностей; доверительное управление имуществом клиентов (трастовые операции), учет векселей и операции с ними. В посл.время банки все активнее осущ.нехарактериные для них операции, внедряясь в нетрадиционные для банков сферы фин.предпринимательства: операции с ц/б, лизинг и факторинг, иные виды кред.-фин.обслуживания. постоянно расширяя круг и повышая качество предоставляемых услуг, конкурируя за привлечение новых перспективных клиентов.

Вопрос №2. Лизинговые операции коммерческого банка

Основным документом, определяющим правовое регулирование лизинговых операций, является ФЗ РФ от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ (в ред. от 29 января 2002 г. № 10-ФЗ) «О финансовой аренде (лизинге)». Основными целями этого закона являются всемерное развитие и повышение эффективности инвестиций в средства производства на основе лизинга, защита прав собственности участников лизинговой сделки. Под лизингом понимается совокупность экономических, финансовых, правовых отношений, возникающих между следующими участниками или субъектами лизингового договора; арендодателем или лизингодателем, который обязуется приобрести в собственность указанное арендатором или лизингополучателем имущество у продавца и предоставить лизингополучателю это имущество; за определенную плату, во временное владение и пользование. Предметом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи:

— предприятия и другие имущественные комплексы;

— здания, сооружения и другое недвижимое имущество;

— оборудование, транспортные средства и другое движимое имущество.

К предметам лизинга не могут быть отнесены земельные участки, природные объекты и имущество, которое федеральными законами запрещено для свободного обращения. Субъекты лизинга делятся на две категории; непосредственные и косвенные. Непосредственные субъекты — это лизингодатель, лизингополучатель и продавец предмета лизинга. Косвенные субъекты — это инвестиционные, коммерческие банки, выполняющие в основном две функции; выдача кредитов лизингодателю, гарантий участникам лизингового договора; страховые и брокерские компании. При определении срока лизинга необходим учет следующих показателей:

1) срок службы имущества, который определяется периодом его эксплуатации и который зависит от физического и первого вида морального износа рассматриваемого имущества (последний связан с эксплуатацией морально устаревшего имущества);

2) период амортизации имущества;

3) время морального износа второго вида, который связан с появлением на рынке, например, более совершенного, экономичного и производительного оборудования;

4) ставки по размещению кредитов (ведь лизинг можно рассматривать как предоставление кредита не в денежном, а в материализованном виде);

5) кредитоспособность и ликвидность лизингополучателя;

6) инфляция денежных средств.

Вопрос №3. Формирование собственного капитала коммерческого банка.

СК - совокупность уставного, резервного и других фондов банка, формируемых за счет средств собственников и полученной прибыли, страховочных резервов по операциям и нераспределенной прибыли.

В условиях рыночной экономики СК играет важную роль: - он служит обеспечением обязательств банка перед вкладчиками-кредиторами и может рассматриваться как величина гарантирующая защиту интересов вкладчиков-кредиторовов; - явл-ся резервом средств, позволяющих банку сохранить платежеспособ-ть. СК не подлежит возврату акционерам.; - величина имеющихся у банка собств. средств определяет масштабы его функционирования, объемы операций.; - СК явл. источником развития материально-тех-ой базы банка (за счет него приобрет. здания, оборуд, вычисл. техника). 6. Формирование уставного капитала банка

Собственный пассивы КО:

- УК

- Добавочный капитал

- Фонды банка, сформир за счет получ прибыли

- Нераспределенная прибыль банка

- Амортизационный фонд

Акция - ценная бумага, свидетельствующая о праве акционера участвовать в управлении банком, его прибылях, а в случае его ликвидации - в распределении остатков имущества. Таким образом, акция банка служит титулом собственности и подтверждает, что обладатель этой ценной бумаги является владельцем определенной доли капитала банка.

Вопрос №4. Способы привлечения средств коммерческими банками. Долговые ценные бумаги коммерческих банков.

С целью привлечения средств банками разрабатываются ряд мероприятий

1.Процентная политика: уровень процентных ставок устанавливается банком самостоятельно с ориентиром на ставку рефинансирования ЦБ и состоянием денежного рынка. Определяющий фактор-срок на который размещаются средства, чем он длиннее тем выше % ставка; чем больше сумма вклада ,тем выше % ставка.

2. Гарантия надежности помещения средств во вклады: а) Страхование депозитов; б) доступность информации о деятельности коммерческих банков и о тех гарантиях которые они могут дать.

3. Разработка программ по привлечению средств населения: предоставление клиентам – вкладчикам услуг медицинского характера, использование рекламы по почте, телефону, подписку на периодические издания, выплата высокой процентной ставки по вкладам инвестиционного характера с выплатой премии по окончании срока вклада

4. Банк России образует резервный фонд, который используется для оказания помощи КБ в расчетах с вкладчиками в случае банкротства кредитной организации.

5. Банки могут выпускать собственные ЦБ: облигации, сберегательные или депозитные сертификаты, векселя, которые являются долговыми ценными бумагами.

Депозитные или сберегательные сертификаты - ценная долговая бумага удостоверяющая сумму вклада и прав вкладчика на получение суммы вклада и % по нему. Депозитный сертификат выдается юр. лицам. Сберегательный - физ. лицам. Сертификаты выпускаются только в валюте Рф и действуют на её территории.

Банковский вексель - долговое обязательство векселедателя (банка) об уплате средств векселедержателю в конкретном месте, в указанный срок,

Банковские облигации: именные, на предъявителя, процентные и дисконтные, конвертируемые и неконвертируемые, погашение по сериям или единовременно.

Вопрос №5. Организация внутреннего контроля деятельности КБ на финансовом рынке. Управление портфелем ценных бумаг.

Коммерческие банки осуществляют вложения в ценные бумаги, преследуя различные цели, в том числе: расширение и диверсификация доходной базы банков, обеспечение ликвидности их активов, снижение общего уровня риска (за счет расширения видов деятельности), приращение капитала.

Поскольку достичь указанных выше целей с помощью одного или даже нескольких видов ценных бумаг достаточно трудно, банки используют в своей деятельности принцип портфельного управления их ценными бумагами. Портфель ценных бумаг представляет собой совокупность активов, сформированных в определенной пропорции для достижения одной или нескольких инвестиционных целей.

Основной целью портфельного инвестирования является улучшение его условий, т. е. формирование у совокупности ценных бумаг инвестиционных характеристик, не достижимых с позиций отдельно взятой ценной бумаги.

Для целей бухгалтерского учета операции коммерческого банка по размещению его ресурсов в ценные бумаги (кроме векселей) в российской практике группируются в портфель. Этот портфель делится в зависимости от целей приобретения ценных бумаг и их котируемости на торговый, инвестиционный и портфель контрольного участия. Торговый портфель состоит из котируемых ценных бумаг, приобретенных с целью получения дохода от их достаточно быстрой реализации, а также ценных бумаг, которые не предназначены для удержания в портфеле свыше 180 календарных дней и могут быть реализованы.

Инвестиционный портфель состоит из ценных бумаг, приобретенных с целью получения инвестиционного дохода, а также в расчете на возможность роста их стоимости в длительной или неопределенной перспективе

Портфель контрольного участия включает ценные бумаги, приобретенные в количестве, обеспечивающем получение контроля над управлением организацией-эмитентом или существенное влияние на нее.

Вопрос №6. Линейные и матричные модели организационных структур банка. Принципы и факторы изменения организационной структуры банка.

Линейные модели организационных структур банка:

1) Функциональная модель исходит из необходимости выделения структурных подразделений банка соответственно предлагаемым рынку банковским продуктам и выполняемым операциям.

2) Дивизионная модель ориентирована на отдельную отрасль деятельности: кредит, финансы и вложение капитала (т.е. коммерческая, инвестиционная и трастовая банковская деятельность).

3) Модель, ориентированная на географию рынка, свойственна банку, работающему в разных странах, областях и регионах с четко определенными границами.

4) Модель, ориентированная на группы клиентов, каждая из которых характеризуется определенными интересами, потребностями, а значит, нуждается в специфическом обслуживании.

Матричные модели - представляют собой комбинацию двух и более принципов деления организационных структур:

1) Двухмерная матричная модель - комбинация функционального деления и деления по группам клиентов.

2) Трехмерная матричная модель - комбинации трех равнозначных критериев, например функционального и регионального принципов и принципа разделения по группе клиентов.

3) Многомерная (четырехмерная) матричная модель, основанная на комбинации четырех принципов (ориентация на продукт, отрасль деятельности, географию и группы клиентов), на практике встречается довольно редко.

В первоначальную организацию могут вноситься изменения в силу развития банка, изменения сферы его деятельности, смены приоритетов, развития некоторых новых видов продуктов и услуг, т.е. становится необходимой вследствие внутренних и внешних причин.

Внешние факторы:

1) изменения в конъюнктуре некоторых банковских услуг, снижение деловой активности и осложнения на денежных рынках;

2) развитие инноваций, новых банковских продуктов;

3) потеря банком конкурентоспособности;

4) технологические изменения в области информационного обеспечения и телекоммуникаций;

5) жалобы клиентов, их уход из банка, переход в другие кредитные институты.

Внутренние причины:

1) быстрое развитие банка, усиление конкурентоспособности и расширение рынка сбыта;

2) расширение круга задач в силу нововведений на финансовых рынках;

3) перегрузка банковского персонала;

4) несовершенная, слишком длительная процедура принятия решения;

5) слабое управление и руководство;

6) низкий профессиональный уровень банковского персонала, текучесть кадров;

7) наличие частых стрессовых явлений у руководителей банка, производственных конфликтов;

8) потребность в овладении новыми региональными рынками сбыта, открытии филиалов и др.

Вопрос №7. Банковские операции с драгоценными металлами.

Согласно Полож. «О совершении КО опер. с ДМ на тер. РФ и порядке проведения банк.х опер.с ДМ» КО может совершать опер. с ДМ на основании: а) разрешения на совершение опер.с ДМ (золотом и серебром), кот. является доп. к вал. лицензии и дает право совершать опер. и сделки с ДМ, за искл. ведения обезл. метал. счетов; б) лицензии на осущ. опер. с ДМ, кот. м. б. получена: • в качестве замены имеющегося у КО разрешения на осущ. опер.с ДМ (при условии устойчивого фин. положения банка); • одновременно с лицензией на осущ. опер. в инвалюте или после ее получения. ДМ — слитки золота, платины и серебра, а также монеты из ДМ (золото, платина, серебро), наход. в обращ. и являющ. зак. платёжным ср-вом как в РФ, так и в иностр.гос-вах. Опер. БР с КБ по покупке и продаже золота, серебра и платины в слитках произв-ся на основе котировок БР, кот. устанав. по данным торгов на Лонд. рынке ДМ. Порядок установ. цен на ДМ опред. Указан. «О порядке расчёта котировок покупки и продажи БР аффинированных ДМ по опер. с КО» от 30 сентября 1999г. № 625-У Цены покупки и продажи ДМ устанав. в рублях по текущему курсу. Котировки устанав. без обяз-ва БР покупать или продавать указ.ДМ.

Банковские опер. с ДМ разнообразны: • пок. и прод. ДМ как за свой счёт, так и за счет клиентов; • привлечение ДМ во вклады от физ. и юр. лиц; • размещение ДМ. от своего имени и за свой счет на депоз. счетах, откр. в других банках, и предост. займов в ДМ; • предост. и получ. кредитов в рублях и инвалюте под залог ДМ; • оказание услуг по хранению и перевозке ДМ при наличии сертиф. хранилища; • сделки купли-продажи ДМ. КБ проводят опер. с ДМ с открытием метал. счетов — как для физ., так и для юрид. лиц, вкл. банки. Проц., начисл. на обезл метал. счета, комисс. сборы и прочие вознагр., связанные с ведением метал. счетов, исчисляются в выплач-тся в валюте РФ.

Вопрос №8. Законодательство РФ о банках и банковской деятельности.

Определенные отличительные особенности есть и у Федерального закона "О банках и банковской деятельности ". Его структура имеет следующий вид:

Глава I. Общие положения (ст. 1-11).

Глава II. Порядок регистрации кредитных организаций и выдача им лицензий на осуществление банковских операций (ст. 12-23).

Глава III. Обеспечение стабильности банковской системы, защита прав, интересов вкладчиков и кредиторов кредитных организаций (ст. 24-27).

Глава IV. Межбанковские отношения и обслуживание клиентов (ст. 28-34).

Глава V. Филиалы, представительства и дочерние организации кредитной организации на территории иностранного государства (ст. 35).

Глава VI. Сберегательное дело (ст. 36-39).

Глава VII. Бухгалтерский учет в кредитных организациях (ст. 40-43).

В Федеральном законе "О банках и банковской деятельности " декларируется необходимость создания Федерального Фонда обязательного страхования вкладов. Участниками этого фонда должны стать как банки, осуществляющие привлечение средств населения, так и ЦБ РФ. Кроме того, закон дает банкам право объединяться в целях добровольного создания фондов страхования вкладов граждан и юридических лиц.

Вопрос №9. Управление активами кредитной организации

КО так должен размещать ср-ва в активы, чтобы они с одн.стороны приносили соответ-щий доход, с другой – не увеличивали бы риск банка потерять эти ср-ва, т.е. всегда должно поддерживаться объективно необходимое равновесие между стремлением к максим-му доходу и миним-му риску.

Для целей управления активы объединяют в 4 группы:

Кассовая наличность и приравненные к ней ср-ва, т.е. ден.ср-ва, которые имеются в банке (ср-ва на корреспонд-ом счете, фонде обязат-ых резервов ЦБ-ка), а т.же ср-ва, вложенные в активы, которые легко можно обратить в деньги в течение коротного срока (гос.ц/бумаги, краткосрочные ссуды, гарантированные правительством) или, так называемые, вторичные резервы.

Это ссуды, выданные предприятиям, организациям. Уровень ликвидности этих активов зависит как от сроков и целей на которые предоставлены ссуды, так и от заемщиков. Наиболее ликв-ми явл-ся краткосрочные ссуды первоклассным заемщикам.

Инвестиции в ц/бумаги др-их предприятий, организаций или паевое участие в их деятельности. Уровень ликвидности в этой группе ниже чем в предыдущей.

Основные фонды банка (здания, сооружения, вычисл.техника, трансп.ср-ва и т.д.). Это труднореализуемые активы или низколиквидные.

Управление активами предполагает:

1) Диверсификацию активных операций по степени их ликвидности. Выделяют:

- высоколиквидные активы – первичные резервы (кассовые активы, средства на корреспондентских счетах в других банках);

- вторичные резервы – государственные ценные бумаги, ссуды и другие платежи в пользу банка со сроком погашения в течение 30 дней;

- остальные ссуды;

- ценные бумаги негосударственных эмитентов;

- основные средства (здания и оборудование) - неликвидные активы.

2) Отслеживание рисков и их снижение, создание резервов на возможные потери по ссудам и ценным бумагам.

3) Поддержание доходности активов.

При этом основные направления управления активами состояли из двух вариантов: метода распределения активов (метод общего фонда) и метода конвертации активов (метод разъединения источников фондов).

Метод распределения активов в целях управления риском процентной ставки наиболее применим в условиях стабильной внешней среды, т.к. его успешное использование зависит от трех условий:

1) относительно небольшое варьирование процентных ставок;

2) состав пассивов банка остается достаточно стабильным и его легко прогнозировать;

3) большая часть привлеченных средств состоит из беспроцентных бессрочных вкладов.

При методе распределения активов увеличение ликвидности обеспечивается путем регулирования структуры активов, а уровень доходности банка поддерживался на заданном уровне через управление спредом.

При методе конвертации или разъединения источников фондов, пассивная сторона по-прежнему считается постоянной, а избежать риска процентной ставки обеспечивается путем более тесной увязки сроков размещения активов с источниками их финансирования по срокам, т.е. пассивами.

Вопрос №10. Управление пассивами кредитной организации

Пассивы банка - фин. ресурсы, обеспечивающие его функц-е. Пассивы – СС (капитал) и обяз-ва (привлеченные и заемные). Управление капиталом банка проводится с целью поддержания его достаточности, что требует банковский надзор (норматив Н1), клиенты и акционеры. Управление состоит в работе с акциями (выпуск, размещение и т.п.), управление доходами и дивидендной политикой (рост нераспределенной прибыли), управление прибылью. Пассивы как обяз-ва банка форм-ся в форме депозитов и вкладов, а также эмитир-х и размещенных долговых ц/б. Управление обяза-ми - достижение оптим. балансировок целей банка и интересов его клиентов с учетом внешних воздействий. Задачам в управлении пассивами: 1) Не допускать привлеч-я ресурсов, не приносящих доход. 2) Привлекать кред. ресурсы, в кол-ве и по кач-ву необходимые и достаточные для акт. операций; для формир-я альтерн. источников погашения обязательств. 3) Изыскивать дешевые кред. ресурсы высокого качества по условиям привлечения и изъятия. 4) Привлекать “стойкие” ресурсы с минимальными возможностями изменения их кач. характеристик с целью снижения риска ликвидности и процентного риска. 5) Привлекать легкодоступные кредитные ресурсы. 6) Не привлекать “сомнительных” . 7) Соблюдать в процессе привлечения ресурсов принцип информационного и страхового обеспечения. Надо следить за экономической обстановкой в стране, межбанковской конкуренцией, действиями надзорных органов.

Вопрос №11. Общие основы деятельности коммерческого банка на финансовом рынке. Виды деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг.

Финансовый рынок – это механизм, инструменты, субъекты и экономические отношения, связанные с перераспределением капитала и выступающие в трех формах:

а) кредитного рынка;

б) валютного рынка;

в) рынка ценных бумаг.

Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) – часть финансового рынка.

Рынок ценных бумаг обслуживает отношения займа и владения, возникающие через эмиссию и обращение бумаг. Соответственно этим отношениям на рынке ценных бумаг присутствуют всего три субъекта: эмитент ценных бумаг, инвестор и профессиональный участник, обслуживающий рынок. Соответственно этапам обращения бумаг рынок ценных бумаг делят на первичный, на котором бумаги впервые размещаются и их продавцом является эмитент, и вторичный, где в результате операций с бумагами осуществляется переход прав собственности на них.

Фондовая биржа (биржевой рынок) представляет собой научно, информационно и технически организованный рынок ценных бумаг.

Биржа регистрирует договор, заключаемый участниками биржевой торговли в отношении ценных бумаг в ходе биржевых торгов. Порядок регистрации и оформления биржевых сделок устанавливается биржей.

Законодательство допускает совершение операций покупки и продажи ценных бумаг вне биржи.

Внебиржевой рынок может быть организованным (через специализированные компьютеризированные торговые системы) и неорганизованным.

Законодательством РФ российским банкам предоставлено право осуществлять фондовые и доверительные операции с ценными бумагами.

Основными фондовыми операциями КБ являются:

1) брокерские операции (заключает сделку от имени клиента (своего имени), и за счёт клиента);

2) эмиссия (позволяют формировать собственный капитал – выпуск акций и заемный капитал – выпуск облигаций);

3) депозитарная деятельность (оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг учёту и переходу прав на ценные бумаги);

4) учет векселей (передает/принимает векселя до наступления срока платежа и получает/платит за это вексельную сумму);

5) гарантийная деятельность (банки могут давать гарантию по размещению ценных бумаг в пользу третьих лиц);

6) кредитование под залог ценных бумаг;

7) дилерская деятельность (совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счёт).

Деятельность по доверительному управлению - осуществляется от своего имени за вознаграждение в течении определённого срока доверительного управления переданными во владение, но принадлежащим другому лицу, в интересах этого лица (или указанных этим лицом 3-их лиц).

Вопрос №12. Управление рентабельностью основных направлений деятельности банка.

Управление рентабельностью осуществляется функциональными подразделениями банка, такими как управление ссудных операций, управление ценных бумагами, валютных операций, управление депозитных операций.

К показателям рентабельности относятся ПД1, ПД2, ПД3:

Показатель рентабельности активов (ПД1) определяется как процентное отношение (в процентах годовых) финансового результата к средней величине активов.

Показатель рентабельности капитала (ПД2) определяется как процентное (в процентах годовых) отношение финансового результата к средней величине капитала.

Показатель структуры доходов (ПД2) определяется как процентное отношение чистых доходов от разовых операций к финансовому результату.

При управлении рентабельностью банк принимает меры к снижению цены ресурсов и повышению доходов от активных операций.

Управление рентабельностью отдельных направлений деятельности банка основывается на выделении функциональных подразделений банка, ответственных за определенные направления деятельности банка, т.е. за группу однородных банковских продуктов.

Прибыль от реализации любого банковского продукта определяется на основе его рыночной цены и себестоимости. Банковские продукты разделяют на 2 группы:

1) продукты, приносящие банку процентный или приравненный к нему доход, создание которых связано с вложением в активные операции банковских ресурсов (ссудные операции, операции с ценными бумагами);

2) продукты, приносящие банку комиссионный доход и не связанные с использованием ресурсов (расчетные услуги, предоставление гарантий).

Расчет рентабельности по 1 группе: Рп = М-С, где Рп - рентабельность продукта, М - процентная маржа по данному виду продукта (процент годовых), С - себестоимость операций по созданию продукта (процент годовых). М = Д-Цр, где М - процентная маржа по активным операциям, сложившаяся в периоде, Д - средняя доходность продукта (активной операции), Цр - средневзвешенная цена ресурсов, вложенных в активную операцию.

Расчет рентабельности по 2 группе: Рп = (Дк – С) / Оп, где Рп - рентабельность продукта, процент годовых, Дк - комиссионное вознаграждение банка за данный продукт в периоде, С - себестоимость, т.е. все затраты, связанные с созданием данного продукта в периоде, Оп - размер активных операций, связанных с данным продуктом.

Важным элементом в системе управления прибыльностью продукта является блок методов текущего регулирования финансового результата. К методам можно отнести:

1) совершенствование технологии создания продукта;

2) отслеживание динамики себестоимости и процентной маржи;

3) контроль за соответствием себестоимости и цены на рынке данного продукта;

4) разработка ценовой стратегии;

5) отслеживание динамики цен на рынке.

Вопрос №13. Системы централизованного и децентрализованного управления ликвидностью КБ

Ликвидность банков - основополагающий фактор их платежеспособности, который создает доверие публики к банковской системе.

Управление в РФ осуществляется на 2 уровнях: на уровне ЦБ (централизованное) и на уровне КБ (децентрализованное).

Централизованное управление заключается в установлении ЦБ единых для всех кредитных организаций нормативов ликвидности; осуществлении регулирования ликвидности с использованием различных инструментов (обязательное резервирование, система рефинансирования и др.); организации контроля за состоянием ликвидности кредитных организаций; применении мер воздействия к кредитным организациям, нарушающим нормативы ликвидности. Контроль осуществляется на основе отчетности о соблюдении экономических нормативов и о формировании фонда обязательных резервов, а также путем проведения инспекторских проверок кредитных организаций. Цель централизованного - поддержание ликвидности каждой кредитной организации.

Система управления ликвидностью в кредитной организации включает: комплекс организационных мер по анализу, оценке и контролю; обоснование методов и инструментов управления ликвидностью; выбор способа регулирования ликвидности. Цели: обеспечение своевременного и полного удовлетворения банком обязательств перед кредиторами, поддержание такой структуры активов и пассивов, которая обеспечивала бы оптимальное сочетание ликвидности и прибыльности КБ.

Вопрос №14. Пруденциальные нормы деятельности КБ: норматив достаточности собственных средств (капитала) и норматив ликвидности

Пруденциальный (дистанционный, документарный) надзор основан на проверке форм отчетности, предоставляемых кредитными организациями в ЦБ.

Пруденциальные нормы деятельности - это меры профилактики рисков, меры предусмотрительности и предосторожности.

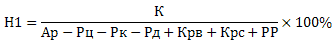

Норматив достаточности капитала (Н1) определяется как отношение собственных средств банка (капитала) к суммарному объему активов, взвешенных с учетом риска (Ар), кредитного риска по внебалансовым инструментам (Крв), величины кредитного риска по срочным сделкам (Крс), величины рыночного риска (РР) за вычетом суммы созданных резервов под обеспечение ценных бумаг и на возможные потери по ссудам 3 и 4 группы риска (Рц, Рк, Рд).

Минимально допустимое значение норматива Н1 устанавливается в зависимости от собственных средств банка. Если собственные средства 5 млн. евро и выше, минимально допустимое значение - 10%. Если уставный капитал меньше 5 млн. евро, минимально допустимое значение - 11%.

Данный показатель характеризует, сколько рублей собственного капитала банка приходится на 1 рубль рискованных активов.

Значение коэффициента, превышающее 10%, оценивается Центральным банком как наилучшее (т.е. на 1 рубль рискованных активов должно приходиться не менее 10 копеек собственного капитала банка), а значение менее 6% - как наихудшее.

Норматив ликвидности банков (ликвидность банка - способность банка обеспечивать своевременное выполнение своих обязательств)

Н2 - норматив мгновенной ликвидности представляет собой отношение суммы высоколиквидных активов банка (ЛАм) к обязательствам до востребования (ОВм).

![]()

Минимально допустимое значение норматива - 15%.

Н3 - норматив текущей ликвидности показывает отношение суммы ликвидных активов банка (ЛАт) к обязательствам до востребования (ОВт) сроком погашения до 30 дней.

![]()

Минимально допустимое значение норматива - 10%.

Н4 - норматив долгосрочной ликвидности - это отношение всей долгосрочной задолженности банку, включая выданные гарантии, поручительства сроком погашения свыше года (Крд) к капиталу банка (К), а также обязательствам банка по депозитным счетам, полученным кредитам и другим долговым обязательствам сроком погашения свыше года (ОД)

![]()

Максимально допустимое значение норматива - 120%.

Н14 - норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами - это отношение высоколиквидных активов драгоценных металлов в физической форуме (ЛАдм) к обязательствам по драгоценным металлам до востребования (ОДдм) сроком погашения в течение 30 дней.

![]()

Минимально допустимое значение норматива - 5%.

Вопрос №15. Нормативы рисков по пассивным и активным операциям. Ответственность КБ за нарушение пруденциальных норм деятельности.

Нормативы рисков по пассивным операциями (Н8, Н11, Н13)

Нормативы рисков по активным операциям (Н6, Н7, Н9.1, Н10.1, Н12).

Н6 - максимальный размер риска на первого заемщика или группу связанных заемщиков устанавливается в процентах от капитала банка, т.е. это соотношение совокупной суммы кредитов, гарантий, поручительств, предоставленных банком одному или группе взаимосвязанных заемщиков.

![]() ,

где: Крз-предоставленные кредиты; К -

капитал банка.

,

где: Крз-предоставленные кредиты; К -

капитал банка.

Максимально допустимое значение норматива - 25%.

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) регулирует (ограничивает) совокупную величину крупных кредитных рисков банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) банка.

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) рассчитывается по следующей формуле:

Н7 = Кскр/ К х 100% <= 800%, где

Кскр - определенный с учетом взвешивания на коэффициент риска,

Максимально допустимое числовое значение норматива Н7 устанавливается в размере 800 процентов.

Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1), регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в отношении участников (акционеров) банка и определяет максимальное отношение размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) к собственным средствам (капиталу) банка. Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1), рассчитывается по следующей формуле:

Н9.1 = Kpa/ К х 100% <= 50%, где

Kpa - величина i-того кредитного требования банка, а также

Максимально допустимое числовое значение норматива Н9.1 устанавливается в размере 50 процентов.

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (H10.1) регулирует (ограничивает) совокупный кредитный риск банка в отношении всех инсайдеров, к которым относятся физические лица, способные воздействовать на принятие решения о выдаче кредита банком.

Норматив H10.1 определяет максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований к инсайдерам к собственным средствам капиталу) банка. Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) рассчитывается по следующей формуле:

H10.1 = Крси/ К х 100% <= 3%, где

Крси - величина i-того кредитного требования к инсайдеру банка,

Максимально допустимое числовое значение норматива H10.1 устанавливается в размере 3 процентов.

Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (H12) регулирует (ограничивает) совокупный риск вложений банка в акции (доли) других юридических лиц и определяет максимальное отношение сумм, инвестируемых банком на приобретение акций (долей) других юридических

лиц, к собственным средствам (капиталу) банка. Норматив использования

собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей)

других юридических лиц (H12) рассчитывается по следующей формуле:

Н12 = Кин/К х 100% <= 25%, где

Кин - величина i-той инвестиции банка в акции (доли) других

Максимально допустимое числовое значение норматива Н12 устанавливается в размере 25 процентов.

Пруденциальные нормы деятельности - это меры профилактики рисков, меры предусмотрительности и предосторожности.

Ответственность банков за нарушение пруденциальных норм

Банк России устанавливает принудительные и предупредительные меры воздействия, которые могут применяться к банку как совместно, так и раздельно. Меры зависят от финансового состояния банка и от сложности нарушения.

Предупредительные меры применяются на ранних стадиях возникновения недостатков, которые не влекут за собой значительного улучшения финансового состояния банка, в случае несоблюдения требования законодательства в части регистрации банка, лицензирования, расширения деятельности.

К предупредительным мерам относятся:

Доведение до органов управления кредитной организации информации о недостатках в ее деятельности и обеспокоенности органа надзора;

Изложение рекомендаций по устранению сложившейся ситуации;

Представить в надзорные органы проект мероприятий по устранению недостатков;

Установление дополнительного контроля.

При более серьезных нарушениях предупредительные меры сочетаются с принудительными. Применение принудительных мер необходимо после неудачных предупредительных мероприятий.

Основаниями для применения принудительных мер являются:

Несоблюдение банковского законодательства;

Представление в ЦБ неполной, недостоверной финансовой отчетности;

Нарушения, которые влекут за собой угрозу для вкладчиков и кредиторов.

К основным принудительным мерам относятся:

Штрафы;

Требования к кредитной организации на финансовое оздоровление (санацию);

Ограничение проведения отдельных операций на срок до 6 месяцев;

Запрет открытия филиалов на срок до 1 года;

Запрет осуществления операций по выданной лицензии на срок до 1 года;

Требования к смене руководства;

Введение временной администрации по управлению кредитной организацией;

Отзыв лицензии.

Все принудительные меры оформляются в виде предписания.

Вопрос №16. Облигации КБ, формирование обязательных резервов, депонируемых в Банке России.

Для привлечения средств банки могут выпускать облигации. Коммерческий банк должен опубликовать проспект эмиссии и зарегистрировать выпуск в установленном порядке. Выпуск облигаций допускается только после полной оплаты установленного капитала.

Одновременный выпуск акций и облигаций запрещается.

Кредитная организация может выпускать облигации со следующими характеристиками:

Именные и на предъявителя;

Обеспеченные залогом собственного имущества;

Облигации без обеспечения (условия: не ранее третьего года деятельности и не выше суммы уставного капитала);

Процентные и дисконтные;

Конвертируемые в акции;

С единовременным сроком погашения;

Со сроком погашения по сериям в установленные сроки.

Коммерческие банки в обязательном порядке должны резервировать часть привлеченных средств, перечисляя их на отдельный счет в расчетно-кассовом центре.

В расчет суммы привлеченных средства для определения размера обязательных резервов включаются средств в рублях и иностранной валюте:

На расчетных, текущих и депозитных счетах;

На счетах бюджетов различных уровней и внебюджетных фондов;

Средства, полученные от облигаций, депозитных и сберегательных сертификатов, векселей.

Расчет суммы привлеченных средств производится по средне-хронологической по данным об остатках на соответствующих балансовых счетах на каждый день месяца, включая первый и последний день.

Обязательные резервы устанавливаются дифференцированно по вкладам физических и юридических лиц. Регулирование размера обязательных резервов происходит ежемесячно на первое число, следующее за отчетным.