- •3.Связь организма человека с внешней средой и ее влияние на здоровье

- •1.Транспортная

- •2. Защитная

- •3. Гомеостатическая

- •8. Понятие о состоянии покоя и активности возбудимых тканей

- •1. Физиологическая регуляция

- •Регуляции по возмущению и по отклонению

- •15.Основные физиологические свойства возбудимых тканей

- •16.Механизм развития потенциала действия

- •Изменение возбудимости клетки при развитии возбуждения

- •18.Закон силы для простых возбудимых систем (закон «все или ничего»)

- •Закон силы-длительности

- •20 1. Физиология нервов и нервных волокон. Типы нервных волокон

- •2. Механизмы проведения возбуждения по нервному волокну. Законы проведения возбуждения по нервному волокну

- •21. Физиологические свойства синапсов, их классификация

- •Мышечная двигательная единица-группа мышечных волокон (миосимпластов)

- •24.Тетанус (тетаническое мышечное сокращение)

- •25.Механизмы сокращения мышечного волокна

- •26.Нейроны

- •28.Особенности распространения возбуждения в цнс

- •29.Координационная и интегративная деятельность цнс

- •35. Функциональная асимметрия полушарий головного мозга

- •36.Проприорецепторы.

- •38.Гипоталамус.

- •39.Таламус. Таламус

- •40.Подкорковые ядра.

- •41.42.Физиология внс. Физиология вегетативной нервной системы

- •41.Мозжечок

- •45. Внутренняя секреция.

- •46.Виды действия гормонов.

- •1. Метаболическое действие гормонов

- •2. Морфогенетическое действие гормонов

- •3. Кинетическое действие гормонов

- •4. Корригирующее действие гормонов

- •5. Реактогенное действие гормонов

- •47.Гуморальная регуляция.

- •Гуморальная регуляция

- •48.Действие гормонов на клетки мешени.

- •49.Физиологическое действие и значение гормонов. Функциональное значение и механизм действия гормонов

- •50.Гормон желез внутренней секреции.

- •Содержание газов (в процентах)

- •75. Транспорт о2 кровью

- •78. Механизм первого вдоха.

- •83. Энергетический обмен

- •Сердечный цикл и его фазовая структура. Систола. Диастола.

- •Эндокринная функция сердца

- •2 Внеутробное развитие

- •3 Преддошкольный период

- •4Дошкольный период

- •5 Младший школьный возраст

- •9 Подростковый возраст

- •6 Эндокринная система у детей разного возраста

- •7 Особенности вегетативной системы у детей

- •8 Особенности рефлекторной регуляции у детей

- •10 Особенности системы крови у детей

- •11 Особенности системы дыхания у детей анатомо-физиологические особенности органов дыхания у детей

- •Вентиляция легких

- •Первый вдох новорожденного

- •13 Особенности кровообращения у плода и детей

- •12 Особенности выделительной системы у плода и детей

- •14 Особенности деятельности анализаторов у детей

15.Основные физиологические свойства возбудимых тканей

Возбудимость - способность ткани отвечать на раздражение возбуждением. Возбудимость зависти от уровня обменных процессов и заряда клеточной мембраны. Показатель возбудимости порог раздражения - та минимальная сила раздражителя, которая вызывает первую видимую ответную реакцию ткани. Раздражители бывают: подпороговые, пороговые, надпороговые. Возбудимость и порог раздражения - обратно пропорциональные величины.

Проводимость - способность ткани проводить возбуждение по всей своей длине. Показатель проводимости - скорость проведения возбуждения. Скорость проведения возбуждения по скелетной ткани - 6-13 м/с, по нервной ткани до 120 м/с. Проводимость зависит от интенсивности обменных процессов, от возбудимости (прямо пропорционально).

Рефрактерность (невозбудимость) - способность ткани резко снижать свою возбудимость при возбуждении. В момент самой активной ответной реакции ткань становится невозбудимой. Различают: абсолютно рефрактерный период - время, в течении которого ткань не отвечает абсолютно ни на какие возбудители;

Oтносительный рефрактерный период - ткань относительно невозбудима - происходит восстановление возбудимости до исходного уровня.

Показатель рефрактерности - продолжительность рефрактерного периода (t). Продолжительность рефрактерного периода у скелетной мышцы - 35-50 мс, а у нервной ткани - 5-5 мс. Рефрактерность ткани зависит от уровня обменных процессов и функциональной активности (обратная зависимость).

Лабильность (функциональная подвижность) - способность ткани воспроизводить определенное число волн возбуждения в единицу времени в точном соответствии с ритмом наносимых раздражений. Это свойство характеризует скорость возникновения возбуждения. Показатель лабильности: максимальное количество волн возбуждения в данной ткани: нервные волокна - 500-1000 импульсов в секунду, мышечная ткань - 200-250 импульсов в секунду, синапс - 100-125 импульсов в секунду. Лабильность зависит от уровня обменных процессов в ткани, возбудимости, рефрактерности.

Для мышечной ткани к четырем перечисленным свойствам добавляется пятое - сократимость.

16.Механизм развития потенциала действия

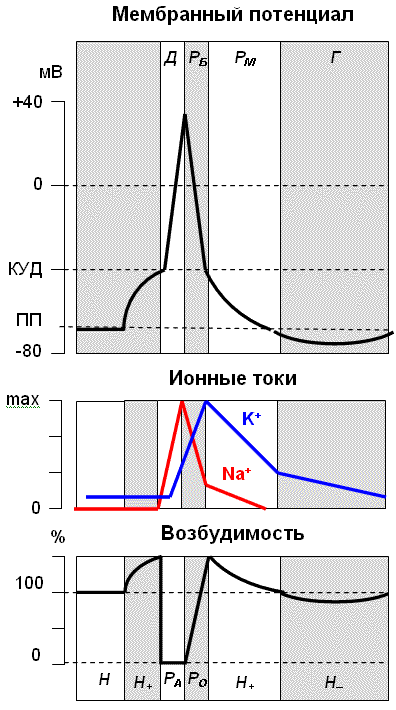

В потенциале действия выделяют несколько фаз (рис. 4):

• фаза деполяризации; • фаза быстрой реполяризации; • фаза медленной реполяризации (отрицательный следовый потенциал); • фаза гиперполяризации (положительный следовый потенциал).

Рис. 2.4. Изменение мембран-ного потенциала, интенсивности калиевого и натриевого трансмембранного тока и возбудимости клетки в разные фазы потенциала действия. Д – фаза деполяризации, Рб – фаза быстрой реполяризации, Рм – фаза медленной реполяризации, Г – фаза гиперполяризации; Н – период нормальной возбудимости, Ра – период абсолютной рефрактерности, Ро – период относительной рефрактерности, Н+ – период супернормальной возбудимости, Н- – период субнормальной возбудимости |

Фаза деполяризации. Развитие ПД возможно только при действии раздражителей, которые вызывают деполяризацию клеточной мембраны. При деполяризации клеточной мембраны до критического уровня деполяризации (КУД) происходит лавинообразное открытие потенциалчувствительных Na+-каналов. Положительно заряженные ионы Na+ входят в клетку по градиенту концентрации (натриевый ток), в результате чего мембранный потенциал очень быстро уменьшается до 0, а затем приобретает положительное значение. Явление изменения знака мембранного потенциала называют реверсиейзаряда мембраны.

Фаза быстрой и медленной реполяризации . В результате деполяризации мембраны происходит открытие потенциалчувствительных К+ -каналов. Положительно заряженные ионы К+ выходят из клетки по градиенту концентрации (калиевый ток), что приводит к восстановлению потенциала мембраны. В начале фазы интенсивность калиевого тока высока и реполяризация происходит быстро, к концу фазы интенсивность калиевого тока снижается и реполяризация замедляется.

Фаза гиперполяризации развивается за счет остаточного калиевого тока и за счет прямого электрогенного эффекта активировавшейся Na+ / K+ помпы.

Овершут – период времени, в течение которого мембранный потенциал имеет положительное значение.

Пороговый потенциал – разность между мембранным потенциалом покоя и критическим уровнем деполяризации. Величина порогового потенциала определяет возбудимость клетки – чем больше пороговый потенциал, тем меньше возбудимость клетки.

«Вверх»