- •3.Связь организма человека с внешней средой и ее влияние на здоровье

- •1.Транспортная

- •2. Защитная

- •3. Гомеостатическая

- •8. Понятие о состоянии покоя и активности возбудимых тканей

- •1. Физиологическая регуляция

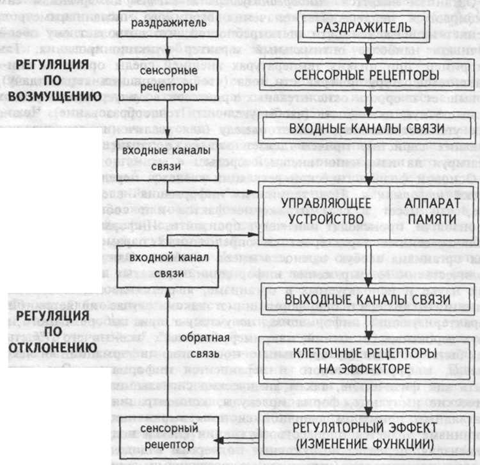

- •Регуляции по возмущению и по отклонению

- •15.Основные физиологические свойства возбудимых тканей

- •16.Механизм развития потенциала действия

- •Изменение возбудимости клетки при развитии возбуждения

- •18.Закон силы для простых возбудимых систем (закон «все или ничего»)

- •Закон силы-длительности

- •20 1. Физиология нервов и нервных волокон. Типы нервных волокон

- •2. Механизмы проведения возбуждения по нервному волокну. Законы проведения возбуждения по нервному волокну

- •21. Физиологические свойства синапсов, их классификация

- •Мышечная двигательная единица-группа мышечных волокон (миосимпластов)

- •24.Тетанус (тетаническое мышечное сокращение)

- •25.Механизмы сокращения мышечного волокна

- •26.Нейроны

- •28.Особенности распространения возбуждения в цнс

- •29.Координационная и интегративная деятельность цнс

- •35. Функциональная асимметрия полушарий головного мозга

- •36.Проприорецепторы.

- •38.Гипоталамус.

- •39.Таламус. Таламус

- •40.Подкорковые ядра.

- •41.42.Физиология внс. Физиология вегетативной нервной системы

- •41.Мозжечок

- •45. Внутренняя секреция.

- •46.Виды действия гормонов.

- •1. Метаболическое действие гормонов

- •2. Морфогенетическое действие гормонов

- •3. Кинетическое действие гормонов

- •4. Корригирующее действие гормонов

- •5. Реактогенное действие гормонов

- •47.Гуморальная регуляция.

- •Гуморальная регуляция

- •48.Действие гормонов на клетки мешени.

- •49.Физиологическое действие и значение гормонов. Функциональное значение и механизм действия гормонов

- •50.Гормон желез внутренней секреции.

- •Содержание газов (в процентах)

- •75. Транспорт о2 кровью

- •78. Механизм первого вдоха.

- •83. Энергетический обмен

- •Сердечный цикл и его фазовая структура. Систола. Диастола.

- •Эндокринная функция сердца

- •2 Внеутробное развитие

- •3 Преддошкольный период

- •4Дошкольный период

- •5 Младший школьный возраст

- •9 Подростковый возраст

- •6 Эндокринная система у детей разного возраста

- •7 Особенности вегетативной системы у детей

- •8 Особенности рефлекторной регуляции у детей

- •10 Особенности системы крови у детей

- •11 Особенности системы дыхания у детей анатомо-физиологические особенности органов дыхания у детей

- •Вентиляция легких

- •Первый вдох новорожденного

- •13 Особенности кровообращения у плода и детей

- •12 Особенности выделительной системы у плода и детей

- •14 Особенности деятельности анализаторов у детей

8. Понятие о состоянии покоя и активности возбудимых тканей

О состоянии покоя в возбудимых тканях говорят в том случае, когда на ткань не действует раздражитель из внешней или внутренней среды. При этом наблюдается относительно постоянный уровень метаболизма, нет видимого функционального отправления ткани. Состояние активности наблюдается в том случае, когда на ткань действует раздражитель, при этом изменяется уровень метаболизма, и наблюдается функциональное отправление ткани.

Основные формы активного состояния возбудимой ткани – возбуждение и торможение.

Возбуждение – это активный физиологический процесс, который возникает в ткани под действием раздражителя, при этом изменяются физиологические свойства ткани, и наблюдается функциональное отправление ткани. Возбуждение характеризуется рядом признаков:

1) специфическими признаками, характерными для определенного вида тканей;

2) неспецифическими признаками, характерными для всех видов тканей (изменяются проницаемость клеточных мембран, соотношение ионных потоков, заряд клеточной мембраны, возникает потенциал действия, изменяющий уровень метаболизма, повышается потребление кислорода и увеличивается выделение углекислого газа).

По характеру электрического ответа существует две формы возбуждения:

1) местное, нераспространяющееся возбуждение (локальный ответ). Оно характеризуется тем, что:

а) отсутствует скрытый период возбуждения;

б) возникает при действии любого раздражителя, т. е. нет порога раздражения, имеет градуальный характер;

в) отсутствует рефрактерность, т. е. в процессе возникновения возбуждения возбудимость ткани возрастает;

г) затухает в пространстве и распространяется на короткие расстояния, т. е. характерен декремент;

2) импульсное, распространяющееся возбуждение. Оно характеризуется:

а) наличием скрытого периода возбуждения;

б) наличием порога раздражения;

в) отсутствием градуального характера (возникает скачкообразно);

г) распространением без декремента;

д) рефрактерностью (возбудимость ткани уменьшается).

Торможение – активный процесс, возникает при действии раздражителей на ткань, проявляется в подавлении другого возбуждения. Следовательно, функционального отправления ткани нет.

Торможение может развиваться только в форме локального ответ.

Выделяют два типа торможения:

1) первичное, для возникновения которого необходимо наличие специальных тормозных нейронов. Торможение возникает первично без предшествующего возбуждения;

2) вторичное, которое не требует специальных тормозных структур. Оно возникает в результате изменения функциональной активности обычных возбудимых структур.

Процессы возбуждения и торможения тесно связаны между собой, протекают одновременно и являются различными проявлениями единого процесса. Очаги возбуждения и торможения подвижны, охватывают большие или меньшие области нейронных популяций и могут бы

9.см 8 вопрос

10.

1. Физиологическая регуляция

Физиологической регуляцией называется активное управление функциями организма и его поведением для обеспечения требуемого обмена веществ, гомеостазиса и оптимального уровня жизнедеятельности с целью приспособления к меняющимся условиям внешней среды.

Функцией биологических систем, в том числе и организма в целом, называют их деятельность, направленную на сохранение целостности и свойств системы.

Эта деятельность (функция) имеет определенные количественные и качественные характеристики (параметры), меняющиеся для приспособления к условиям среды. Приспособительные изменения параметров функции ограничены определенными границами гомеостазиса, за пределами которых происходит нарушение свойств системы или даже ее распад и гибель.

Изменение параметров функций при поддержании их в границах гомеостазиса происходит на каждом уровне организации или в любой иерархической системе за счет саморегуляции, т.е. внутренних для системы механизмов управления жизнедеятельностью. Так, например, гладкая мышца кровеносных сосудов при растяжении повышает свой тонус, т.е. напряжение, противодействующее растяжению; растяжение сердца притекающей в него по венам кровью вызывает усиление его сокращения и изгнание большего объема крови в артерии; уменьшение кровоснабжения ткани ведет к образованию в ней химических веществ, расширяющих артерии и восстанавливающих тем самым приток крови. Такие механизмы саморегуляции получили название местных.

Для осуществления функций организма в целом необходима взаимосвязь и взаимозависимость функций составляющих его систем. Поэтому, наряду с внутренними механизмами саморегуляции систем в организме должны существовать и внешние для каждой из них механизмы регуляции, соподчиняющие и координирующие их деятельность. Например, для реализации функции перемещения в пространстве необходимо изменение деятельности не только скелетных мышц, но и кровообращения, дыхания, обмена веществ и т.п. Эти механизмы реализуются сформировавшейся в процессе эволюции специализированной системой регуляции.

Организм является самоорганизующейся системой. Организм сам выбирает и поддерживает значения огромного числа параметров, меняет их в зависимости от потребностей, что позволяет ему обеспечивать наиболее оптимальный характер функционирования. Так например, при низких температурах внешней среды организм снижает температуру поверхности тела (чтобы уменьшить теплоотдачу), повышает скорость окислительных процессов во внутренних органах и мышечную активность (чтобы увеличить теплообразование). Человек утепляет жилище, меняет одежду (для увеличения теплоизолирующих свойств), причем делает это даже заранее, опережающе реагируя на изменения внешней среды.

Основой физиологической регуляции является передача и переработкаинформации. Под термином «информация» следует понимать все, что несет в себе отражение фактов или событий, которые произошли, происходят или могут произойти. Информация содержит количественные характеристики определенных параметров, поэтому для организма особую важность имеет ее объем. Одним из способов количественного выражения информации, принятых в информатике как науке и используемых в организме, является двоичная система. Единицей количества информации в таком случае является бит, характеризующий информацию, получаемую при выборе одного из двух вероятных состояний, например, «да — нет», «все — ничего», «быть — не быть» и т.п. Материальным носителем информации является сигнал, в форме которого и переносится информация. Это могут быть как физические, так и химические сигналы, например, электрические импульсы, форма молекулы, концентрация молекул и т.д. Наглядным примером двоичной системы выражения информации в организме является процесс возбуждения клетки под влиянием раздражителя; передача возбуждения по нервам в виде серии электрических потенциалов (импульсов) с различиями лишь в числе импульсов в серии (пачке) и продолжительностью межимпульсных (межпачечных) интервалов. Таков один из способов кодирования информации в нервной системе. Могут быть и другие способы кодирования, например, генетический код структуры ДНК, структурное кодирование чужеродности белковых молекул.

Переработка информации осуществляется управляющей системой или системой регуляции. Она состоит из отдельных элементов, связанных информационными каналами (рис.3.1).