- •3.Связь организма человека с внешней средой и ее влияние на здоровье

- •1.Транспортная

- •2. Защитная

- •3. Гомеостатическая

- •8. Понятие о состоянии покоя и активности возбудимых тканей

- •1. Физиологическая регуляция

- •Регуляции по возмущению и по отклонению

- •15.Основные физиологические свойства возбудимых тканей

- •16.Механизм развития потенциала действия

- •Изменение возбудимости клетки при развитии возбуждения

- •18.Закон силы для простых возбудимых систем (закон «все или ничего»)

- •Закон силы-длительности

- •20 1. Физиология нервов и нервных волокон. Типы нервных волокон

- •2. Механизмы проведения возбуждения по нервному волокну. Законы проведения возбуждения по нервному волокну

- •21. Физиологические свойства синапсов, их классификация

- •Мышечная двигательная единица-группа мышечных волокон (миосимпластов)

- •24.Тетанус (тетаническое мышечное сокращение)

- •25.Механизмы сокращения мышечного волокна

- •26.Нейроны

- •28.Особенности распространения возбуждения в цнс

- •29.Координационная и интегративная деятельность цнс

- •35. Функциональная асимметрия полушарий головного мозга

- •36.Проприорецепторы.

- •38.Гипоталамус.

- •39.Таламус. Таламус

- •40.Подкорковые ядра.

- •41.42.Физиология внс. Физиология вегетативной нервной системы

- •41.Мозжечок

- •45. Внутренняя секреция.

- •46.Виды действия гормонов.

- •1. Метаболическое действие гормонов

- •2. Морфогенетическое действие гормонов

- •3. Кинетическое действие гормонов

- •4. Корригирующее действие гормонов

- •5. Реактогенное действие гормонов

- •47.Гуморальная регуляция.

- •Гуморальная регуляция

- •48.Действие гормонов на клетки мешени.

- •49.Физиологическое действие и значение гормонов. Функциональное значение и механизм действия гормонов

- •50.Гормон желез внутренней секреции.

- •Содержание газов (в процентах)

- •75. Транспорт о2 кровью

- •78. Механизм первого вдоха.

- •83. Энергетический обмен

- •Сердечный цикл и его фазовая структура. Систола. Диастола.

- •Эндокринная функция сердца

- •2 Внеутробное развитие

- •3 Преддошкольный период

- •4Дошкольный период

- •5 Младший школьный возраст

- •9 Подростковый возраст

- •6 Эндокринная система у детей разного возраста

- •7 Особенности вегетативной системы у детей

- •8 Особенности рефлекторной регуляции у детей

- •10 Особенности системы крови у детей

- •11 Особенности системы дыхания у детей анатомо-физиологические особенности органов дыхания у детей

- •Вентиляция легких

- •Первый вдох новорожденного

- •13 Особенности кровообращения у плода и детей

- •12 Особенности выделительной системы у плода и детей

- •14 Особенности деятельности анализаторов у детей

Эндокринная функция сердца

В стенке правого предсердия образуется гормон, который называется атриопептид. Выделение гормона в кровь усиливается при растяжении предсердий кровью во время диастолы, увеличением содержания натрия и вазопресина в крови.

Атриопептид расслабляет гладкие мышцы кишечника, сосудов, снижает артериальное давление, увеличивает транспорт воды из крови в тканевую жидкость.

Гормон тормозит реабсорбцию натрия и хлора, увеличивает клубочковую фильтрацию, снижает реабсорбцию воды, подавляет секрецию ренина. Гормон является одним из самых мощных лекарственных натриусетиков и диуретиков.

122.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ

Путь: Ангина > Электрокардиография > ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ

Электрокардиограмма представляет собой кривую токов возбуждения сердечной мышцы. Их образование связано со сложными химическими, физико-химическими и физическими процессами, протекающими циклически в функционирующем сердце.

Согласно наиболее распространенной мембранной теории, возникновение биотоков действия объясняется следующим образом. В состоянии покоя благодаря соответствующему распределению положительных и отрицательных ионов наружная поверхность полупроницаемой мембраны клетки (в том числе и мышечного волокна сердца) имеет положительный заряд, а внутренняя поверхность — отрицательный заряд. Цельная, неповрежденная пограничная перепонка обеспечивает состояние равновесия, т. е. поляризации, и наличие так называемого потенциала покоя. Когда какой-либо участок сердечной мышцы приходит в состояние возбуждения, мембрана этого участка теряет свойства полупроводника и становится проницаемой для ионов обеих полярностей. Вследствие этого возбужденный участок деполяризуется и становится электроотрицательным. По мере накопления положительных ионов внутри клетки происходит перемена полярности заряда мембраны, так называемая реверсия потенциала (Hodgkin, 1951).

При переходе мышцы <в состояние покоя происходит обратное движение ионов, приводящее <к восстановлению положительного потенциала поверхности клетки. Этот процесс восстановления поляризации мембраны называется реполяризацией.

Как показали многочисленные эксперименты (Wilde, 1957; Fleckenstein, 1955; Lenci, 1959, и др.), основное значение для возбуждения миокарда имеет изменение баланса между внутриклеточными и внеклеточными ионами натрия (Na+) и калия (К+). Было обнаружено, что в покое внутри клетки содержатся большое количество ионов калия и очень малое количество ионов натрия, а во внеклеточной жидкости, наоборот, при больших количествах ионов натрия имеется очень мало ионов калия. В состоянии покоя проницаемость мембраны для К+ выше, чем для Na+. Внутри- и внеклеточные градиенты ионов калия и натрия определяют мембранный потенциал (покоя. Возбуждение мышечного волокна сопровождается вхождением ионов натрия внутрь клетки (что соответствует фазе деполяризации) в результате наступающего повышения проницаемости мембраны для Na+ и выхождением ионов калия из клетки (в последующей фазе реполяризации). Так как такое перемещение происходит не в равных концентрациях вследствие различной степени проницаемости мембраны для указанных катионов, то создается электрическая энергия мышечной мембраны — потенциал действия. Потенциал тока покоя в большинстве волокон сердца составлят 85—95 mv, величина потенциала действия равняется 100—120 mv (Б. Гоффман и И. П. Крейн-филд, 1962). В восстановлении состояния покоя после возбуждения играет роль способность к самоограничению рассматриваемых процессов ионной диффузии. При этом участвуют два фактора: 1) понижение проницаемости мембраны для Na+ (инактивация); 2) повышение проницаемости мембраны для К+. Заряд мембранной системы поддерживается за счет обмена, связанного с восстановительными процессами в клетке.

Таким образом, возникновение тока действия сердца объясняется тем, что при возбуждении увеличивается проницаемость мембраны мышечных волокон и в результате этого через мембрану в определенной пропорции происходит диффузия катионов и анионов. Возбужденный в данный момент участок является электроотрицательным по отношению к еще не возбужденному, что приводит к возникновению разности потенциалов. Когда мышечное волокно целиком охвачено возбуждением (заряжено отрицательно), разность потенциалов отсутствует. При выходе из состояния возбуждения вновь появляется разность потенциалов в результате того, что процесс прекращения возбуждения протекает постепенно, начинаясь прежде всего в том участке, который ранее всех был возбужден.

128- виды капилляров стр.155,закон старлинга стр.158,+ капиллярный кровоток

Физиология человека - Капиллярный кровоток

1

2

3

4

5

( 0 Голосов )

Кровеносные

капилляры являются самыми тонкими и

многочисленными сосудами. Они располагаются

в межклеточных пространствах.

Кровеносные

капилляры являются самыми тонкими и

многочисленными сосудами. Они располагаются

в межклеточных пространствах.

Количество всех капилляров организма чрезвычайно велико. Например, у человека оно составляет около 40 млрд., общая длина капилляров достигает 100 000 км. Этой величины достаточно, чтобы трижды опоясать земной шар по экватору.

Стенка капилляров соматического типа характеризуется непрерывностью эндотелиальной и базальной оболочек. Она малопроницаема для крупных молекул белка, но легко пропускает воду и растворенные в ней минеральные вещества. Капилляры такого рода располагаются преимущественно в коже, скелетной и гладкой мускулатуре, в коре больших полушарий мозга, что соответствует характеру метаболических процессов этих органов и тканей.

В стенках капилляров висцерального типа имеются "окошки". Такие капилляры характерны для органов, которые секретируют и всасывают большие количества воды и растворенных в ней веществ или участвуют в быстром транспорте макромолекул (почки, пищеварительный канал, эндокринные железы).

У капилляров синусоидного типа, характеризующихся большим просветом, эндотелиальная оболочка прерывиста, базальная мембрана частично отсутствует. Местом локализации таких капилляров являются костный мозг, печень, селезенка. Через их стенки легко проникают макромолекулы и форменные элементы крови.

Функция капилляров заключается в обеспечении транскапиллярного обмена, т.е. в снабжении клеток питательными и пластическими веществами и удалении продуктов метаболизма.

123- гидро или гемодинамика и факторы опрделяющие движение крови-микроциркуляция-стр.129

130-стандартные,вертикальные и грудные отведения,биполярные и монополярыне отведения-стр.97 и дальше

131- зубцы,интервалы,сегменты стр.99 и анализ экг во 2 отведении-стр.97

132-электрическая ось сердца-стр.101

134-понятие сенсорной системы и по павлову- стр.107(2 часть книги)

135-ре цептором называют специализированную клетку, эволюционно приспособленную к восприятию из внешней или внутренней среды определенного раздражителя и к преобразованию его энергии из физической или химической формы в форму нервного возбуждения.

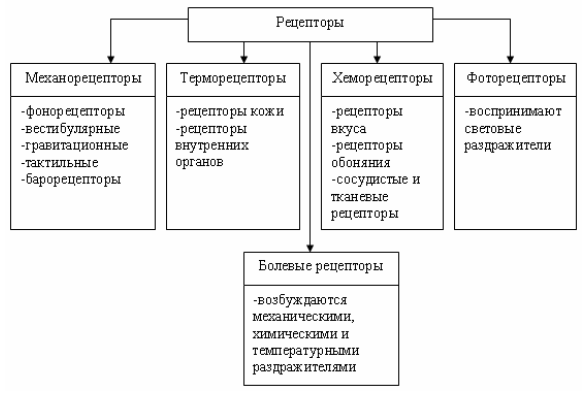

КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЦЕПТОРОВ

Классификация рецепторов основывается, в первую очередь, на характере ощущений, возникающих у человека при их раздражении. Различают зрительные, слуховые, обонятельные,вкусовые, осязательные рецепторы, терморецепторы, проприои вестибулорецепторы (рецепторы положения тела и его частей в пространстве). Обсуждается вопрос существования специальных рецепторов боли.

Рецепторы по месту расположения разделяют на внешние, или экстерорецепторы, и внутренние, или интерорецепторы. К экстерорецепторам относятся слуховые, зрительные, обонятельные, вкусовые и осязательные рецепторы. К интерорецепторам относятся вестибулорецепторы и проприорецепторы (рецепторы опорно-двигательного аппарата), а также интерорецепторы, сигнализирующие о состоянии внутренних органов.

По характеру контакта с внешней средой рецепторы делятся на дистантные, получающие информацию на расстоянии от источника раздражения (зрительные, слуховые и обонятельные), иконтактные – возбуждающиеся при непосредственном соприкосновении с раздражителем (вкусовые и тактильные).

В зависимости от природы вида воспринимаемого раздражителя, на который они оптимально настроены, различают пять типов рецепторов.

Рецепторы в зависимости от природы вида воспринимаемого раздражителя

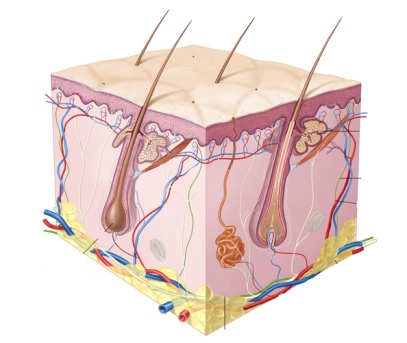

Механорецепторы возбуждаются при их механической деформации; расположены в коже, сосудах, внутренних органах, опорно-двигательном аппарате, слуховой и вестибулярной системах.

Хеморецепторы воспринимают химические изменения внешней и внутренней среды организма. К ним относятся вкусовые и обонятельные рецепторы, а также рецепторы, реагирующие на изменение состава крови, лимфы, межклеточной и цереброспинальной жидкости (изменение напряжения О2 и СО2, осмолярности и рН, уровня глюкозы и других веществ). Такие рецепторы есть в слизистой оболочке языка и носа, каротидном и аортальном тельцах, гипоталамусе и продолговатом мозге.

Терморецепторы реагируют на изменения температуры. Они подразделяются на тепловые и холодовые рецепторы и находятся в коже, слизистых оболочках, сосудах, внутренних органах, гипоталамусе, среднем, продолговатом и спинном мозге.

Фоторецепторы в сетчатке глаза воспринимают световую (электромагнитную) энергию.

Ноцицепторы, возбуждение которых сопровождается болевыми ощущениями (болевые рецепторы). Раздражителями этих рецепторов являются механические, термические и химические (ги-стамин, брадикинин, К+, Н+ и др.) факторы. Болевые стимулы воспринимаются свободными нервными окончаниями, которые имеются в коже, мышцах, внутренних органах, дентине, сосудах. С психофизиологической точки зрения рецепторы подразделяют в соответствии с органами чувств и формируемыми ощущениями на зрительные, слуховые, вкусовые, обонятельные и тактильные.

В зависимости от строения рецепторов их подразделяют напервичные, или первичночувствующие, которые являются специализированными окончаниями чувствительного нейрона, ивторичные, или вторичночувствующие, представляющие собой клетки эпителиального происхождения, способные к образованию рецепторного потенциала в ответ на действие адекватного стимула.

Первичночувствующие рецепторы могут сами генерировать потенциалы действия в ответ на раздражение адекватным стимулом, если величина их рецепторного потенциала достигнет пороговой величины. К ним относятся обонятельные рецепторы, большинство механорецепторов кожи, терморецепторы, болевые рецепторы или ноцицепторы, проприоцепторы и большинство интерорецепторов внутренних органов. Тело нейрона расположено в спинно-мозговомганглии или в ганглии черепных нервов. В первичном рецепторе раздражитель действует непосредственно на окончания сенсорного нейрона. Первичные рецепторы являются филогенетически более древними структурами, к ним относятся обонятельные, тактильные, температурные, болевые рецепторы и проприорецепторы.

Вторичночувствующие рецепторы отвечают на действие раздражителя лишь возникновением рецепторного потенциала, от величины которого зависит количество выделяемого этими клетками медиатора. С его помощью вторичные рецепторы действуют на нервные окончания чувствительных нейронов, генерирующих потенциалы действия в зависимости от количества медиатора, выделившегося из вторичночувствующих рецепторов. Во вторичных рецепторах имеется специальная клетка, синаптически связанная с окончанием дендрита сенсорного нейрона. Это клетка, например фоторецептор, эпителиальной природы или нейроэктодермального происхождения. Вторичные рецепторы представлены вкусовыми, слуховыми и вестибулярными рецепторами, а также хемочувствительными клетками синокаротидного клубочка. Фоторецепторы сетчатки, имеющие общее происхождение с нервными клетками, чаще относят к первичным рецепторам, но отсутствие у них способности генерировать потенциалы действия указывает на их сходство с вторичными рецепторами.

По скорости адаптации рецепторы делят на три группы: быстро адаптирующиеся (фазные), медленно адаптирующиеся(тонические) и смешанные (фазнотонические), адаптирующиеся со средней скоростью. Примером быстро адаптирующихся рецепторов являются рецепторы вибрации (тельца Пачини) и прикосновения (тельца Мейснера) к коже. К медленно адаптирующимся рецепторам относятся проприорецепторы, рецепторы растяжения легких, болевые рецепторы. Со средней скоростью адаптируются фоторецепторы сетчатки, терморецепторы кожи.

Большинство рецепторов возбуждаются в ответ на действие стимулов только одной физической природы и поэтому относятся кмономодальным. Их можно возбудить и некоторыми неадекватными раздражителями, например фоторецепторы — сильным давлением на глазное яблоко, а вкусовые рецепторы — прикосновением языка к контактам гальванической батареи, но получить качественно различаемые ощущения в таких случаях невозможно.

Наряду с мономодальными существуют полимодальныерецепторы, адекватными стимулами которых могут служить раздражители разной природы. К такому типу рецепторов принадлежат некоторые болевые рецепторы, или ноцицепторы (лат. nocens — вредный), которые можно возбудить механическими, термическими и химическими стимулами. Полимодальность имеется у терморецепторов, реагирующих на повышение концентрации калия во внеклеточном пространстве так же, как на повышение температуры. http://www.braintools.ru/article/9580

Рецептивным полем (РП) рефлекса называется поверхность с рецепторами, раздражение которых вызывает рефлекторную реакцию. Как правило, это ограниченная поверхность кожи, сетчатки глаза, суставной сумки и т. д. Раздражение роговицы глаза, например, вызывает рефлекс мигания, раздражение слизистой носовой полости вызывает рефлекс чихания и т. д. В этих случаях можно сказать, что роговица глаза (разбросанные по ней рецепторы) является РП мигательного рефлекса, слизистая полости носа является РП рефлекса чихания и т. д. Следовательно, РП можно назвать поверхность, откуда отходят волокна чувствительных элементов, от которых начинается дуга данного рефлекса.

Рефлексогенная зона

Перевод

Рефлексогенная зона

(син. рецептивное поле)

область тела (например, участок кожи, слизистой оболочки, сосудистой стенки), в пределах которой расположены рецепторыодного типа, раздражение которых приводит к возникновению определенного рефлекса.

136-классификация рецепторов –вопрос 135

137- механизм возбуждения рецептора

Механизм возникновения возбуждения в рецепторах достаточно сложен.

|

|||||

|

Рецепторный потенциал возникает при раздражении рецептора как результат деполяризации и повышения проводимости участка его мембраны, который называется рецептивным. Рецептивный участок мембраны имеет специфические свойства, в том числе биохимические, отличающие его от мембраны тела и аксона.

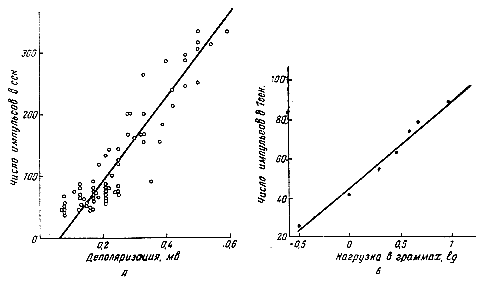

Возникший в рецептивных участках мембраны рецепторный потенциал электротонически распространяется на аксонный холмик рецепторного нейрона, где возникает генераторный потенциал. Возникновение генераторного потенциала в области аксонного холмика объясняется тем, что этот участок нейрона имеет более низкие пороги возбуждения и потенциал действия в нем развивается раньше, чем в других частях мембраны нейрона. Чем выше генераторный потенциал, тем интенсивнее частота разрядов распространяющегося потенциала действия от аксона к другим отделам нервной системы. Следовательно, частота разрядов рецепторного нейрона зависит от амплитуды генераторного потенциала.

Кодирование информации в рецепторах

Этот процесс происходит по следующим показателям: качеству, амплитуде (силе), времени и в пространстве. Кодирование качества осуществляется, во-первых, за счет избирательной чувствительности рецептора к адекватному с низким порогом возбуждения раздражителю, т.е. рецептор "узнает" свой стимул (глаз-свет, ухо-звук). Во-вторых, существует цепь модально-специфичных нейронов, соединенных синапсами в определенную жесткую цепь, передающую информацию только от своего рецептивного поля. Это принцип "меченой линии", или топической организации. Этому принципу противопоставляется теория "структуры ответа", согласно которой качество стимула и его кодирование осуществляются "паттернами", или пространственно-временным распределением импульсов, т.е. группой импульсов с определенной частотой и длительностью межимпульсных интервалов. Так, зрительные раздражители распознаются "мечеными линиями", а вкусовые — паттернами. Интенсивность или сила стимула кодируется увеличением частоты ПД, которая, в свою очередь, зависит от величины рецепторного потенциала. Пространственное кодирование осуществляется за счет того, что каждое рецептивное поле имеет свое представительство в определенных структурах центральной нервной системы. Кроме того, имеет место явление перекрытия рецептивных полей, что обеспечивает надежность в работе системы и позволяет слабым раздражителям вступать в контакт с наиболее чувствительными рецепторами и вовлекать в возбуждение менее чувствительные. Кодирование во времени происходит за счет изменения частоты импульсов и продолжительности межимпульсных интервалов. Процесс кодирования, т.е. преобразования соответствующих раздражителей в РП, а затем в нервный импульс или ПД, происходит уже на уровне рецепторов. Перекодирование — переключение сигнала внутри системы осуществляется в следующем отделе анализатора — проводниковом, представленном афферентными и эфферентными путями и подкорковыми центрами. Основная функция этого отдела — анализ и передача информации, формирование рефлексов, а также межанализаторные взаимодействия. Передача информации в проводниковой части анализатора проходит или по строго специфическим проекционным путям с небольшим количеством переключений в спинном, продолговатом мозге, зрительных буграх и в соответствующей проекционной зоне коры больших полушарий, или по неспецифическим с большим количеством коллатералей, синапсов и с участием ретикулярной формации, гипоталамуса, лимбической системы, а также двигательных центров коры больших полушарий. Последние структуры обеспечивают вегетативный, эмоциональный и двигательный компоненты сенсорного ответа. Центральный, корковый отдел анализатора находится на уровне коры больших полушарий. После перекодирования в проводящих путях и подкорковых центрах здесь происходит анализ поступившей сенсорной информации путем отбора и выделения биологически значимой для организма, а также взаимодействие различных анализаторов. В корковом отделе осуществляется декодирование сигнала или считывание сенсорного входа, в результате происходит формирование центробежных регулирующих влияний на эфферентные структуры, отвечающие за ответную реакцию. Так, за счет существования связей сенсорных ядер с двигательными и ассоциативными отделами мозга нервные импульсы сенсорных нейронов вызывают в нейронах двигательной системы или процесс возбуждения, или торможения. В результате происходит или движение — действие, или прекращение движения — бездействие. Взаимодействие анализаторов обеспечивается всеми уровнями центральной нервной системы, начиная со спинного мозга, ретикулярной формации и заканчиваясь таламокортикальными. На корковом уровне эта связь реализуется за счет ассоциативных и моторных зон коры больших полушарий. Пирамидные клетки последних собирают слуховую, зрительную и тактильную информацию. Это лежит, например, в основе обучения глухих или слепых чтению по зрительным, или тактильным, ощущениям.

139-морфофункц.характеристика отделов зрительной сенсорной системы-стр.107 и далее(2 часть)

140-аккомодация,поле зрения,острота зрения,рефракция,адаптация глаза-со стр.107(2 часть)+ аномалии их(астигматизм,близорукост,дальнозоркость,пресбиопия) + зрачковый рефлекс

Аккомодация зрения

- способность глаза приспособляться или устанавливаться к предметам, находящимся от него на различных расстояниях

Поле зрения — угловое пространство, видимое глазом при фиксированном взгляде и неподвижной голове. Среднестатистический человек имеет поле зрения : 55° вверх, 60° вниз, 90° наружу и 60° — внутрь. Данное верно только для ахроматического зрения (это связано с тем, что на краях сетчатки нет рецепторов колбочек, способных различать цвет). Наименьший размер поля зрения — у зелёного цвета, наибольший — у синего.

Рефра́кция гла́за (позднелат. refractio преломление) — характеристика преломляющей силы оптической системы глаза, определяемая по положению её суммарного заднего главного фокуса относительно сетчатки. Выражается в диоптриях.

Адапта́ция гла́за — приспособление глаза к меняющимся условиям освещения. Наиболее полно изучены изменения чувствительности глаза человека при переходе от яркого света в полную темноту (так называемая темновая адаптация) и при переходе от темноты к свету (световая адаптация). Если глаз, находившийся ранее на ярком свету, поместить в темноту, то его чувствительность возрастает вначале быстро, а затем более медленно.

Астигмати́зм (медицина) — дефект зрения, связанный с нарушением формы хрусталика, роговицы или глаза, в результате чего человек теряет способность к чёткому видению. Оптическими линзами сферической формы дефект компенсируется не полностью. Если астигматизм не лечить, он может привести к косоглазию и резкому падению зрения. Без коррекции астигматизм может вызвать головные боли и резь в глазах. Поэтому очень важно регулярно посещать врача-офтальмолога.

Является одной из разновидностей аметропий.

Близору́кость (миопи́я) (от др.-греч. μύω — «щурюсь» и ὄψις — «взгляд, зрение») — это дефект (аномалия рефракции)зрения, при котором изображение формируется не на сетчатке глаза, а перед ней. Является разновидностью аметропии. Наиболее распространённая причина — увеличенное в длину глазное яблоко, вследствие чего сетчатка располагается за фокальной плоскостью. Более редкий вариант — когда преломляющая система глаза фокусирует лучи сильнее, чем нужно (и, как следствие, они сходятся не на сетчатке, а перед ней). В любом из вариантов, при рассматривании удаленных предметов, на сетчатке возникает нечёткое, размытое изображение.

Человек хорошо видит вблизи, но плохо видит вдали и для решения этой проблемы может пользоваться очками иликонтактными линзами с отрицательными значениями оптической силы.

Дальнозоркость (гиперметропия) — особенность рефракции глаза, состоящая в том, что изображения далёких предметов в покое аккомодации фокусируются за сетчаткой. В молодом возрасте при не слишком высокой дальнозоркости с помощью напряжения аккомодации можно сфокусировать изображение на сетчатке.

Разновидность аметропии.

Для получения отчётливого изображения на сетчатке приходится усилить рефракцию. Это аномалия зрения, которую имеют около четверти населения Земли. Существует ошибочное мнение, что дальнозоркие хорошо видят вдаль, однако это не всегда так. Часто дальнозоркие видят плохо и вблизи, и вдали. Однако люди, страдающие лишь возрастной дальнозоркостью (пресбиопией), хорошо видят вдаль, так как у них нет аномалий рефракции и хрусталик всегда находится в расслабленном состоянии. Дальнозоркие люди часто испытывают головные боли при выполнении работы вблизи.

Пресбиопия («старческое зрение») — аномалия рефракции глаза, при которой человек не может рассмотреть мелкий шрифт или маленькие предметы на близком расстоянии. Точный механизм, вызывающий заболевание, неизвестен; по данным исследований, наиболее вероятной причиной называют потерю эластичности хрусталиком, хотя также к причинам относят изменение кривизны хрусталика и ослабление цилиарной мышцы, отвечающей за фокусировку зрения.

Зрачковый рефлекс заключается в изменении диаметра зрачков при воздействии света на сетчатку, при конвергенции глазных яблок и при некоторых других условиях .. Диаметр зрачков может варьироваться от 7,3 мм до 2 мм, а плоскость отверстия - от 52,2 мм2 до 3,94 мм2. Рефлекторная дуга состоит из четырех нейронов: 1) клеток рецепторов преимущественно центра сетчатки, аксоны которых в составе зрительного нерва и зрительного тракта идут к переднему двогорбикового тела 2) аксоны нейронов этого тела направляются к ядрам Якубовича и Вестфаля-Едингера; 3) аксоны парасимпатических глазодвигательных нервов идут отсюда в ресничного узла; 4) короткие волокна нейронов ресничного узла идут в мышцы, что сужает зрачок. Сужение начинается через 0,4-0,5 с после воздействия света. Эта реакция имеет защитное значение, она ограничивает слишком сильное освещение сетчатки. Расширение зрачка происходит при участии центра, расположенного в боковых рогах С8-Thi сегментов спинного мозга. Аксоны нервных клеток идут отсюда к верхнему шииного узла, а постганглионарные нейроны в составе сплетений внутренней сонной артерии-в глаза. Некоторые исследователи считают, что существует в передних отделах лобной доли еще и корковый центр зрачкового рефлекса. Различают прямую реакцию на свет (сужение на стороне освещения) и содружественное (сужение на противоположной стороне). Зрачки сужаются при рассматривании близко (10-15 см) расположенных предметов (реакция на конвергенцию), расширяются при взгляде вдаль. Зрачки расширяются также при действии болевых раздражителей (центром в данном случае является субталамического ядро), при раздражении вестибулярного аппарата, при переляци, стрессе, ярости, усилении внимания. Зрачки расширяются также при асфиксии, это грозный признак опасности. Атропина сульфат исключает влияние парасимпатических нервов, и зрачки расширяются.

142- стр.130(2 часть)

Педиатрические Вопросы

1 Внутриутробное развитие

Внутриутробный период продолжается от момента зачатия до рождения и состоит из двух фаз: эмбриональной (первые 2 месяца) и фетальной (3-9 месяц). У человека внутриутробный период длится в среднем 280 дней, или 10 лунных месяцев (~ 9 календарных). В акушерской практике зародышем (эмбрионом) называют развивающийся организм в течение первых двух месяцев внутриутробной жизни, а с 3 до 9 месяца - плодом (foetus), поэтому этот период развития называют плодным, или фетальным. Благодаря сокращению мышечной оболочки и движению ресничек эпителия (внутренней оболочки) яйцевода яйцеклетка (женская половая клетка) продвигается по маточной трубе, а навстречу ей движется огромное количествосперматозоидов (мужских половых клеток). Оплодотворение - это слияние яйцеклетки и сперматозоида. Оно происходит в верхней трети яйцевода. Наилучшие условия для этого обычно в пределах 12 ч. после выхода яйца из яичника (овуляции). Многочисленные сперматозоиды приближаются к яйцеклетке, окружают ее, вступают в контакт с ее оболочкой. Однако в яйцеклетку проникает только один, после чего вокруг яйцеклетки образуется оболочка оплодотворения, препятствующая проникновению других сперматозоидов. В результате слияния двух ядер с гаплоидными наборами хромосом образуется диплоидная зигота (клетка, которая является одноклеточным организмом нового дочернего поколения). У человека 46 хромосом, т.е. 23 пары - диплоидный набор. В зрелых половых клетках число хромосом становится простым, непарным или гаплоидным, т.е. от каждой пары хромосом индивида в половой клетке остается только одна. К концу первых суток после оплодотворения начинается первый период развития зародыша - дробление. У человека дробление полное и асинхронное, т.е. в результате клетка напоминает по форме ягоду малина. Процесс дробления происходит в яйцеводе и заканчивается через 3-4 суток, по мере продвижения зародыша, которое обеспечивается перистальтическими сокращениями мышц стенки яйцевода и колебанием ресничек. Питание зародыша осуществляется благодаря запасам желтка в яйцеклетке. В результате процесса дробления образуется многоклеточный шаровидный зародыш с полостью внутри, который через пять суток попадает в матку. Около двух суток он остается в ее полости, яйцеклетка движется к месту прикрепления - имплантации. Матка имеет толстые мышечные стенки и выстлана слизистой оболочкой. На 7-е сутки после оплодотворения зародыш начинает внедряться в слизистую оболочку благодаря выделению ферментов, разрушающих ее, и постепенно погружается в нее (процесс продолжается 48 часов). Наружный слой зародыша начинает вырабатывать гормон - хориальный гонадотропин. Именно он сигнализирует организму матери: наступила беременность, нужно перестраиваться! Одновременно на 7-е сутки начинается процесс гаструляции (образование зародышевых листков), а также образование зародышевых оболочек, обеспечивающих необходимые условия для развития. На 14-15-е сутки устанавливается непосредственный контакт между ворсинками формирующихся оболочек зародыша и сосудами матери, в результате чего питание и снабжение зародыша кислородом начинает осуществляться непосредственно из крови матери (к этому моменту запас питательных веществ в яйцеклетке истощен). Начинается образование пуповины и плаценты - детского места (3-я неделя), которое все девять месяцев будет обеспечивать ребенка кислородом, питанием и выводить ненужные для его организма вещества. За гаструляцией следует дифференцировка зародышевых листков и процессы органогенеза (закладывается хорда - предтеча позвоночника; возникают первые кровеносные сосуды). 21-й день - уже сформировалось и стало биться сердце! Формируется головной и спинной мозг. На 4-ой неделе формируются глазные впадины, появляются зачатки ручек и ножек. Эмбрион напоминает крошечную ушную раковину и окружен небольшим количеством околоплодных вод. Начинаются закладка и развитие внутренних органов: кишечника, печени, почек, мочевыводящих путей. Совершенствуются, развиваются сердце и мозг. К 35-му дню начинают формироваться нос и верхняя губа. Если в это время нормальное развитие плода нарушено, зачатки могут не срастись, как положено, и ребенок родится с "заячьей губой". На 6-ой неделе продолжают расти ручки и ножки, только пальчиков на них пока нет. Образовался важнейший орган иммунной системы - вилочковая железа (тимус). Она имеет размеры большие, чем все эндокринные железы, вместе взятые. Ее роль на этот момент не выяснена досконально, однако, можно с уверенностью утверждать чрезвычайную важность тимуса для развития плода. По-видимому, вилочковая железа сама осуществляет иммунологический надзор за развивающимися клетками ребенка или же принимает в этом процессе активное участие. На 7-ой неделе совершенствуется строение сердечка: формируются перегородки, крупные сосуды, сердце становится четырехкамерным. В печени уже появились желчные протоки, бурными темпами идет развитие эндокринных желез. Растет, развивается мозг. Оформились ушные раковины, на конечностях появились пальчики. Эмбрион уже двигается, но пока слишком мал, чтобы мать эти движения почувствовала. На 8-ой неделе интенсивный процесс развития внешних и внутренних органов, особенно половых. До 8 недель пол по внешнему виду определить было невозможно. Теперь под влиянием генов Y-хромосомы у мальчиков формируются мужские гонады (яички) и начинают вырабатывать тестостерон - мужской половой гормон. А у девочек наружные половые органы пока не изменены. К концу 8-й недели завершается зародышевый период развития: все основные структуры и системы органов дифференцированы (рост к концу второго месяца - 3 см). С 9-й недели начинается плодный период. Одна из оболочек - водная - выделяет околоплодные воды, в которых и развивается плод. Формируются твердое небо, рот. Продолжают развиваться внутренние органы, особенно интенсивно печень, что очень важно, ибо до 20-й недели именно печень - основной кроветворный орган ребенка. Идет активный рост мышц на ручках и ножках, связочного аппарата. Теперь плод в состоянии двигаться. Движения пока можно назвать хаотичными: основной их координатор - мозжечок еще не созрел. На 10-ой неделе завершилось развитие глаз, но они еще закрыты крохотными веками. Нос, уши, губы доведены природой до человеческого "стандарта". Самое главное - завершилось формирование рта и всего кишечного тракта: удлиняется, закручивается в петли кишечник, "оформляется" прямая кишка. Уже возможен акт глотания у плода. Сформированы оба полушария головного мозга, начинает развиваться мозжечок. Скоро ребенок будет двигаться не хаотично, а плавно, реагируя на движения матери и внешние шумы. На 11-ой неделе продолжается окостенение скелета. Начинает формироваться голосообразующий аппарат. Но голосовые связки пока не в состоянии вибрировать: слишком нежны! Дальнейшее развитие получают эндокринные железы, почки, печень. Формируются лимфоузлы. К концу 12-й недели заканчивается образование плаценты, сердце плода бьется с частотой 130-150 ударов в минуту. К концу третьего месяца внутриутробной жизни ребенок двигает ручками и ножками, сжимает кулачки, поворачивает головку, открывает рот, глотает, даже пробует сосать свой собственный пальчик. Внутриутробное развитие у человека продолжается 38-40 недель. Продолжается дальнейшее развитие систем органов. После его завершение наступают роды. Процесс родов регулируется гормонами, которые вызывают сокращение матки и изгнание плода. С момента рождения у ребенка начинаются самостоятельное дыхание и функционирование пищеварительной и выделительной систем. После рождения процесс развития продолжается. Организм человека проходит следующие основные периоды: грудной, ясельный, дошкольный, школьный (включает период полового созревания), зрелости и старости. Индивидуальное развитие каждого организма (онтогенез) заканчивается смертью.