- •3.Связь организма человека с внешней средой и ее влияние на здоровье

- •1.Транспортная

- •2. Защитная

- •3. Гомеостатическая

- •8. Понятие о состоянии покоя и активности возбудимых тканей

- •1. Физиологическая регуляция

- •Регуляции по возмущению и по отклонению

- •15.Основные физиологические свойства возбудимых тканей

- •16.Механизм развития потенциала действия

- •Изменение возбудимости клетки при развитии возбуждения

- •18.Закон силы для простых возбудимых систем (закон «все или ничего»)

- •Закон силы-длительности

- •20 1. Физиология нервов и нервных волокон. Типы нервных волокон

- •2. Механизмы проведения возбуждения по нервному волокну. Законы проведения возбуждения по нервному волокну

- •21. Физиологические свойства синапсов, их классификация

- •Мышечная двигательная единица-группа мышечных волокон (миосимпластов)

- •24.Тетанус (тетаническое мышечное сокращение)

- •25.Механизмы сокращения мышечного волокна

- •26.Нейроны

- •28.Особенности распространения возбуждения в цнс

- •29.Координационная и интегративная деятельность цнс

- •35. Функциональная асимметрия полушарий головного мозга

- •36.Проприорецепторы.

- •38.Гипоталамус.

- •39.Таламус. Таламус

- •40.Подкорковые ядра.

- •41.42.Физиология внс. Физиология вегетативной нервной системы

- •41.Мозжечок

- •45. Внутренняя секреция.

- •46.Виды действия гормонов.

- •1. Метаболическое действие гормонов

- •2. Морфогенетическое действие гормонов

- •3. Кинетическое действие гормонов

- •4. Корригирующее действие гормонов

- •5. Реактогенное действие гормонов

- •47.Гуморальная регуляция.

- •Гуморальная регуляция

- •48.Действие гормонов на клетки мешени.

- •49.Физиологическое действие и значение гормонов. Функциональное значение и механизм действия гормонов

- •50.Гормон желез внутренней секреции.

- •Содержание газов (в процентах)

- •75. Транспорт о2 кровью

- •78. Механизм первого вдоха.

- •83. Энергетический обмен

- •Сердечный цикл и его фазовая структура. Систола. Диастола.

- •Эндокринная функция сердца

- •2 Внеутробное развитие

- •3 Преддошкольный период

- •4Дошкольный период

- •5 Младший школьный возраст

- •9 Подростковый возраст

- •6 Эндокринная система у детей разного возраста

- •7 Особенности вегетативной системы у детей

- •8 Особенности рефлекторной регуляции у детей

- •10 Особенности системы крови у детей

- •11 Особенности системы дыхания у детей анатомо-физиологические особенности органов дыхания у детей

- •Вентиляция легких

- •Первый вдох новорожденного

- •13 Особенности кровообращения у плода и детей

- •12 Особенности выделительной системы у плода и детей

- •14 Особенности деятельности анализаторов у детей

45. Внутренняя секреция.

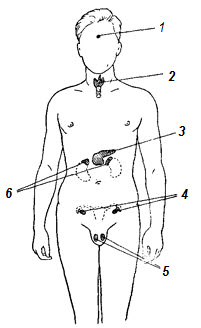

ВНУТРЕННЯЯ СЕКРЕЦИЯ — выделение различными органами и тканями организма продуктов своей жизнедеятельности в кровь или тканевую жидкость. Понятие внутренняя секреция введено французским физиологом К. Бернаром в 1855 г. Способностью к внутренней секреции в широком смысле обладают почти все органы и ткани. Однако, говоря о внутренней секреции, обычно имеют в виду свойство лишь определенных желез (так называемых желез внутренней секреции или эндокринных желез) синтезировать и выделять специфические физиологически активные продукты жизнедеятельности — так называемые гормоны, непосредственно во внутреннюю среду организма — в кровь, тканевую жидкость. В противоположность им железы внешней секреции выделяют продукты своей секреторной деятельности во внешнюю среду (например, потовые железы) или в полость внутренних органов (например, железы желудочно-кишечного тракта). К органам, обладающим внутренней секреции относятся гипофиз, щитовидная железа, паращитовидные железы, надпочечник, внутрисекреторные отделы поджелудочной железы и половых желез (см. рисунок),

Расположение различных желез внутренней секреции: 1 – гипофиз; щитовидная и паращитовидная железы; 3 – поджелудочная железа; 4 – яичники (у женщин); 5 – яички (у мужчин); 6 – надпочечники.

а по некоторым данным также шишковидная (эпифиз) и зобная (тимус) железы. Все железы внутренней секреции тесно связаны между собой и представляют единую функциональную систему, деятельность которой регулируется нервной системой и ее высшим отделом — корой головного мозга. Особое положение среди желез внутренней секреции занимает гипофиз, связанный с головным мозгом. С одной стороны, гипофиз своими гормонами участвует в регуляции деятельности ряда других желез внутренней секреции (например, надпочечников, щитовидной железы, половых желез), а гормоны этих желез оказывают влияние на деятельность самого гипофиза; с другой стороны, нервные импульсы, поступающие в гипофиз из мозга, участвуют в регуляции образования и выделения им гормонов.

Гормоны, выделяемые железами внутренней секреции, обеспечивают химическую связь между различными органами и системами организма, участвуют в так называемой гуморальной (то есть через жидкости) регуляции функций организма. Гормональная регуляция является одним из звеньев в сложной цепи единой, так называемой нейро-гуморальной регуляции функций организма, в которой видная роль принадлежит нервной системе.

Основная роль желез внутренней секреции заключается в регуляции процессов обмена веществ, роста, физического и полового развития. Большое значение имеет внутренняя секреция в процессах приспособления организма к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды. Так, изменение секреции гипофиза и щитовидной железы играет роль в осуществлении рефлекторной регуляции организмом температуры тела. При действии на организм инфекции, интоксикации, травмы и тому подобное происходит повышение секреции адреналина надпочечниками, гормонов гипофиза, щитовидной железы; развивающееся при этом повышение обмена веществ, усиление работы сердца, повышение кровяного давления способствуют приспособлению организма к измененным условиям внешней среды. Подобная активация желез внутренней секреции наблюдается при болевых раздражениях, эмоциональных состояниях.

Основные данные о деятельности желез внутренней секреции были получены в результате изучения последствий удаления различных желез внутренней секреции или введения гормонов, выделяемых той или иной железой (или активных экстрактов, полученных из их ткани), а также при изучении течения различных заболеваний, связанных с поражением желез внутренней секреции.

Изучение заболеваний желез внутренней секреции позволило не только установить, какие железы поражаются при том или ином заболевании, но и доказать, что при поражении какой-либо одной железы, вовлекаются в процесс и другие железы. Но хотя железы внутренней секреции и находятся во взаимодействии друг с другом, удается выделить определенные симптомы, позволяющие судить о преимущественном поражении той или иной железы и говорить об ее самостоятельном заболевании. Так, например, при недостаточной деятельности передней доли гипофиза наблюдается карликовый рост, гипофизарное истощение (кахексия); задней доли — диабет несахарный; при опухолях передней доли гипофиза — гигантизм, акромегалия и другое. В связи с усиленной продукцией так называемой адренокортикотропного гормона гипофиза нарушается функция коры надпочечников, которая начинает увеличивать секрецию ряда гормонов, в том числе андрогенных (омужествляющих), в связи с чем появляются признаки так называемого гирсутизм. Заболевания надпочечников обычно проявляются в виде двух форм — аддисоновой болезни, которая обусловливается чаще всего двусторонним поражением надпочечников туберкулезом и характеризуется резким понижением функции как коркового, так и мозгового слоев надпочечников, и опухоли. При опухолях (аденомах) коры надпочечников, так же как и при нарушениях функции гипофиза, у женщин появляются мужские черты — вирилизм. При опухолях мозгового слоя надпочечников, в связи с усилением продукции адреналина, приступообразно повышается кровяное давление, колеблется температура тела, увеличивается содержание сахара в крови. Поражение внутрисекреторного отдела поджелудочной железы (ее островкового аппарата) обычно приводит к недостаточному образованию ее гормона — инсулина и, как следствие, к развитию диабета сахарного. Нарушение деятельности щитовидной железы может проявляться в виде повышенной функции (базедова болезнь) и в виде пониженной функции, проявляющейся в форме микседемы или эндемического зоба. При понижении функции паращитовидных желез наступает изменение кальциевого и фосфорного обмена и нарушение обезвреживающей (дезинтоксикационной) функции печени, что ведет к появлению судорожных припадков (тетания). Опухоли паращитовидных желез приводят к развитию в трубчатых костях полостей (кист), необычайной мягкости и сгибаемости костей и так далее (так называемая осте-дистрофия); причина заболевания заключается в том, что вследствие избыточной продукции паратиреоидного гормона происходит вымывание кальция из костей и усиленное его выведение из организма или отложение во внутренних органах.

Для лечения заболевания желез внутренней секреции в настоящее время широко применяются гормональные препараты, рентгенотерапия и оперативные методы в комбинации с диетическим питанием и различными физиотерапевтическими и климатологическими методами лечения, также применяется косметика janssen см. тут. Наиболее успешно лечение в начальных стадиях заболевания; поэтому особенно важна своевременная диагностика заболеваний желез внутренней секреции. Успехи в области изучения физиологии и патологии желез внутренней секреции широкое использование естественных и синтетических гормонов и гормональных препаратов позволяют в настоящее время хорошо распознавать и лечить большинство эндокринных заболеваний. О профилактике и лечении заболеваний желез внутренней секреции см. в статьях по отдельным заболеваниям.