- •3.Связь организма человека с внешней средой и ее влияние на здоровье

- •1.Транспортная

- •2. Защитная

- •3. Гомеостатическая

- •8. Понятие о состоянии покоя и активности возбудимых тканей

- •1. Физиологическая регуляция

- •Регуляции по возмущению и по отклонению

- •15.Основные физиологические свойства возбудимых тканей

- •16.Механизм развития потенциала действия

- •Изменение возбудимости клетки при развитии возбуждения

- •18.Закон силы для простых возбудимых систем (закон «все или ничего»)

- •Закон силы-длительности

- •20 1. Физиология нервов и нервных волокон. Типы нервных волокон

- •2. Механизмы проведения возбуждения по нервному волокну. Законы проведения возбуждения по нервному волокну

- •21. Физиологические свойства синапсов, их классификация

- •Мышечная двигательная единица-группа мышечных волокон (миосимпластов)

- •24.Тетанус (тетаническое мышечное сокращение)

- •25.Механизмы сокращения мышечного волокна

- •26.Нейроны

- •28.Особенности распространения возбуждения в цнс

- •29.Координационная и интегративная деятельность цнс

- •35. Функциональная асимметрия полушарий головного мозга

- •36.Проприорецепторы.

- •38.Гипоталамус.

- •39.Таламус. Таламус

- •40.Подкорковые ядра.

- •41.42.Физиология внс. Физиология вегетативной нервной системы

- •41.Мозжечок

- •45. Внутренняя секреция.

- •46.Виды действия гормонов.

- •1. Метаболическое действие гормонов

- •2. Морфогенетическое действие гормонов

- •3. Кинетическое действие гормонов

- •4. Корригирующее действие гормонов

- •5. Реактогенное действие гормонов

- •47.Гуморальная регуляция.

- •Гуморальная регуляция

- •48.Действие гормонов на клетки мешени.

- •49.Физиологическое действие и значение гормонов. Функциональное значение и механизм действия гормонов

- •50.Гормон желез внутренней секреции.

- •Содержание газов (в процентах)

- •75. Транспорт о2 кровью

- •78. Механизм первого вдоха.

- •83. Энергетический обмен

- •Сердечный цикл и его фазовая структура. Систола. Диастола.

- •Эндокринная функция сердца

- •2 Внеутробное развитие

- •3 Преддошкольный период

- •4Дошкольный период

- •5 Младший школьный возраст

- •9 Подростковый возраст

- •6 Эндокринная система у детей разного возраста

- •7 Особенности вегетативной системы у детей

- •8 Особенности рефлекторной регуляции у детей

- •10 Особенности системы крови у детей

- •11 Особенности системы дыхания у детей анатомо-физиологические особенности органов дыхания у детей

- •Вентиляция легких

- •Первый вдох новорожденного

- •13 Особенности кровообращения у плода и детей

- •12 Особенности выделительной системы у плода и детей

- •14 Особенности деятельности анализаторов у детей

29.Координационная и интегративная деятельность цнс

I. Координационная деятельность ЦНС

Под координационной деятельностью ЦНС подразумевается согласованная и соподчиненная деятельность нервных центров, направленная на достижение полезного результата. В основу координационной деятельности ЦНС положено несколько принципов:

· принцип общего конечного пути;

· принцип проторения пути;

· принцип доминанты;

· принцип обратной связи;

· принцип реципрокности.

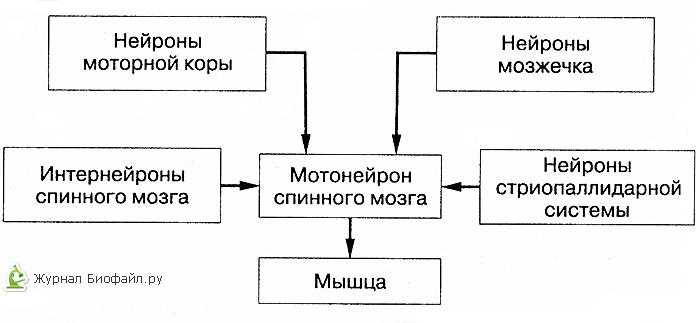

1. Принцип общего конечного пути. Сущность этого принципа заключается в конвергенции, когда на каком-либо одном нейроне или нервном центре сходятся несколько терминалей из других отделов ЦНС. Так, например, к одному мотонейрону подходят коллатерали аксонов первичных афферентов, спинальных интернейронов, нисходящих путей из стволовой части мозга и коры. Все эти терминальные окончания образуют на мотонейроне возбуждающие и тормозные синапсы и формируют конвергентную воронку, суженная часть которой и представляет собой мотонейрон. Суть этого механизма была раскрыта английским физиологом Ч.Шеррингтоном, который сформулировал принцип общего конечного пути. Согласно его представлениям, количественное преобладание чувствительных и других приходящих волокон над двигательными создает неизбежное столкновение импульсов в общем конечном пути, которым является группа мотонейронов и иннервируемые ими мышцы. Благодаря такому столкновению достигается блокирование всех воздействий, кроме одного, которое и регулирует протекание рефлекторной реакции. Принцип общего конечного пути, как один из принципов координации, применяется не только для спинного мозга, но и для любого другого отдела ЦНС.

Рис.1. Принцип общего конечного пути

2. Принцип проторения пути. В основе этого принципа лежит модификация синапсов в направлении улучшения синаптической проводимости. В том случае если по сети нейронов в определенном направлении и по определенному пути прошел ПД, то при последующих раздражителях, за счет кратковременной и долговременной потенциации, по этому же пути ПД пройдет «легче». Данный принцип очень важен для формирования условных рефлексов, памяти.

3. Принцип доминанты. Под доминантой понимают господствующий очаг возбуждения, который предопределяет характер текущих реакций центров в данный момент. Этот принцип был разработан А.А.Ухтомским. Доминантный центр характеризуется:

1) наличием повышенной возбудимости,

2) инерционностью,

3) способностью к концентрации возбуждения с других нервных центров,

4) торможением деятельности других нервных центров, функционально несовместимых с деятельностью доминантного очага.

Доминанта способна длительное время поддерживать очаг возбуждения в мозге и «притягивать» возбуждение из соседних областей. Психологически это выражается в том, что человек, имеющий сильную мотивацию к какому-то виду деятельности, будет выбирать из всего многообразия сигналов внешнего мира только те, что имеют отношение к его доминирующему желанию. Доминирующий очаг возбуждения может возникнуть как за счет гуморальных воздействий, так и под влиянием нервных сигналов, изменяющих возбудимость центральных нейронов. Доминантное состояние нервного центра, которое может поддерживаться довольно длительное время, обусловлено длительными следовыми процессами на мембранах нервной клетки и в синапсах.

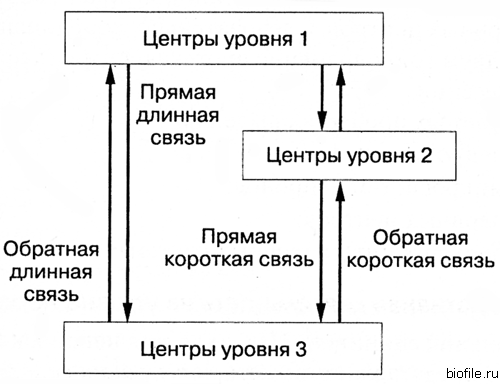

4. Принцип обратной связи. Обратная связь необходима для определения эффективности рефлекторных действий в ответ на определенный раздражитель. Наличие обратной связи позволяет соотнести выраженность изменений параметров системы с воздействием на нее. Учитывая иерархичность уровней ЦНС, связь между каждым из этих уровней может быть охарактеризована определенным набором параметров. В том случае если воздействие направлено от вышележащего отдела к нижележащему, говорят о прямой связи. Если нижележащий отдел воздействует на вышележащий, говорят об обратной связи. Если связь соединяет соседние иерархические уровни, то это короткая связь, в противном случае речь идет о длинной связи. Если увеличение активности одного отдела приводит к увеличению активности другого, то это положительная связь, а если увеличение активности одного отдела приводит к уменьшению активности другого, то этоотрицательная связь. Связь можно подразделять по скорости действия – быстрая (нервная) имедленная (гуморальная). Положительная прямая и отрицательная обратная связь улучшает устойчивость системы, то есть ее способность возвращаться к первоначальному состоянию после прекращения влияния возмущающих факторов. Примером такой связи может служить возвратное торможение в спинном мозге с использованием клеток Реншоу. Положительная прямая и положительная обратная связь участвуют в «раскачивании» системы, то есть в увеличении различий между элементами системы.

На рисунке 2, приведенном ниже, представлены варианты связей трех уровней. Наивысший уровень – уровень 1, уровни 2 и 3 соответственно более низкие.

5. Принцип реципрокности. Данный принцип отражает характер взаимоотношений между центрами, ответственными за осуществление противоположных функций. Классическим примером является активация проприорецепторов мышцы-сгибателя, которая одновременно возбуждает мотонейроны мышцы-сгибателя и тормозит через вставочные тормозные нейроны мотонейроны мышцы-разгибателя. Следовательно, в основу реципрокных отношений положено реципрокное торможение, которое играет важную роль в автоматической координации двигательных актов.

30.

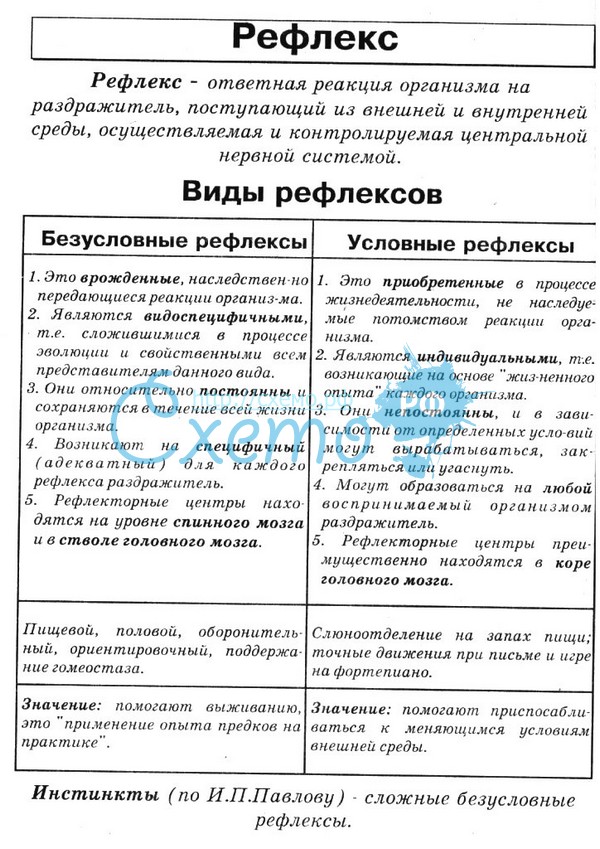

Основной принцип работы нервной системы – рефлекторный. Это означает, что главной формой нервной деятельности является рефлекс.Рефлексом называется реакция организма в ответ на раздражение чувствительных образований – рецепторов, выполняемая с участием нервной системы. Рефлекторный принцип нервной деятельности был открыт великим русским философом, физиком и математиком Рене Декартом в XVII веке. При всех рефлексах происходит раздражение рецепторов, т.е. окончаний чувствительных (или центростремительных) нервов. Возникшее в них возбуждение поцентростремительному нерву передается вцентральную нервную систему. Центростремительные нервные волокна являются длинными отросткамичувствительных нервных клеток, находящихся вне спинного мозга - в особых нервных узлах, помещающихся в межпозвоночных отверстиях. Другой, более короткий, отросток этих клеток входит в спинной мозг, где и происходит передача возбуждения на другой нейрон. Возбуждение передается двигательным нервным клеткам, находящимся в спинном мозге, и по двигательным (или центробежным) нервам поступает к мышцам, вызывая их сокращение или расслабление, или к другим органам, приводя их в деятельное состояние. Путь, по которому идет возбуждение при осуществлении рефлексов, называется рефлекторной дугой. Простая рефлекторная дуга состоит из двух нейронов - центростремительного (чувствительного) и центробежного (двигательного). Примерами могут служить спинальные рефлексы (коленный, оборонительный) или сужение зрачка на неожиданный яркий свет, при которых участие коры головного мозга не обязательно. Более сложные рефлексы, когда человек, подумав, совершает определенное действие. В таком случае формируется сложная рефлекторная дуга, в которой участвует, как минимум, три нейрона: между двумя нейронами - центростремительным и центробежным - включается еще один нейрон - вставочный (контактный, или промежуточный). При этом центростремительные нейроны не контактируют непосредственно с центробежными нервными клетками, а оканчиваются на вставочных нейронах, и уже только вставочные нейроны контактируют с центробежными нервными клетками. От рецепторов импульсы передаются на центростремительный нейрон, он передает возбуждение на вставочный нейрон (их может быть несколько), который находится в пределах центральной нервной системы. Вставочный нейрон передает возбуждение в высшие отделы головного мозга, а оттуда ответный импульс передается по центробежным нервным волокнам тому или иному органу. Так устроена сложная рефлекторная дуга. Следовательно, в рефлекторную дугу входят центростремительные, центробежные и вставочные нейроны. Для проведения возбуждения и осуществления рефлекса необходима целостность рефлекторной дуги. Приведенная схема двух- или трехнейронной дуги весьма упрощенная. На самом деле любой рефлекс представляет собой сложный акт, и в его осуществлении принимают участие не два или три нейрона, а значительно больше. Итак, в любой рефлекторной дуге выделяют пять звеньев:

рецептор;

чувствительное волокно, проводящее нервный импульс к центральной части нервной системы (чувствительный или центростремительный путь);

нервный центр, в котором происходит переключение возбуждения с чувствительных клеток на двигательные;

двигательное волокно, передающие нервные импульсы на периферию (двигательный путь);

действующий орган – мышца или железа.

Во время ответной реакции возбуждаются рецепторы рабочего органа и от них в ЦНС поступают импульсы – информация о достигнутом результате. Живой организм, как любая саморегулирующаяся система, работает по принципу обратной связи. Афферентные импульсы, осуществляющие обратную связь, либо усиливаются и уточняют реакцию, если она не достигла цели, либо прекращают ее. Таким образом, рефлекс заканчивается по достижении результата. Например, изучение функций спинного мозга проводят на опытах со спинномозговой лягушкой (искусственно отделяют ее спинной мозг от головного). Такая лягушка не может плавать, не реагирует на звуки, свет, внешнюю обстановку. Но при нанесении ей сильного раздражения (пинцетом или кислотой, помещенной на кожу) наблюдается движения всех конечностей. Это проявление оборонительного рефлекса. Если на кожу брюшка лягушки положить бумажку, смоченную кислотой, то она согласованными движениями сбрасывает раздражитель с поверхности тела. Это объясняется наличием обратной связи: раздражение кислотой вызывает реакцию лапок до тех пор, пока от рецепторов кожи не будут в спинной мозг посланы сигналы о том, что раздражение прекратилось.

Виды рефлексов

31.

Взаимодействие возбуждающих и тормозящих влияний |

|

Общее изменение мембранного потенциала нейрона является результатом сложного взаимодействия (интеграции) местных ВПСП и ТПСП всех многочисленных активированных синапсов на теле и дендритах клетки. На мембране нейрона происходит процесс их алгебраического суммирования. При одновременной активации нескольких возбуждающих синапсов общий ВПСП нейрона представляет собой сумму отдельных местных ВПСП, возникающих в зоне каждого синапса. При одновременном возникновении двух различных синапти-ческих влияний — ВПСП и ТПСП — происходит взаимное вычитание их эффектов. Таким образом, реакция нервной клетки определяется суммой всех синаптических влияний. Преобладание тормозных си-наптических воздействий приводит к гиперполяризации мембраны и торможению деятельности клетки. При сдвиге мембранного потенциала в сторону деполяризации повышается возбудимость клетки. Ответный разряд нейрона возникает лишь тогда, когда изменения мембранного потенциала достигают порогового значения — критического уровня деполяризации. В потенциале действия различают кратковременную высоковольтную часть, или спайк (пик), и длительные низкоамплитудные колебания — следовой потенциал. Потенциалы действия мотонейронов имеют амплитуду пика около 80—100 мВ и длительность его около 1,5 мс. В отличие от местных изменений мембранного потенциала (ВПСП и ТПСП)потенциал действия — распространяющийся процесс. Нервный импульс начинает проводиться от тела нервной клетки вдоль по аксону к другой нервной клетке или рабочему органу, т. е. осуществляется эффекторная функция нейрона. Фоновая и вызванная активность нейронов. Многие нервные клетки обладают способностью к постоянной импульсной активности. Их мембранный потенциал периодически колеблется, то увеличиваясь, то уменьшаясь. Каждый раз, когда достигается критический уровень деполяризации (порог возбуждения клетки), возникает импульсный разряд. Такая автоматическая деятельность называется фоновой активностью нейрона. Ее могут вызвать случайные импульсы, циркулирующие в нервной системе, но она может проявляться и при отсутствии приходящих к нейрону раздражений — в результате изменений ионных и обменных процессов, колебаний температуры и других причин. Некоторые фоновоактивные клетки выполняют роль счетчиков времени в ц.н.с. Их деятельность помогает поддерживать определенный ритм движений, субъективно оценивать интервалы времени, через определенные сроки включать необходимые функции и т. д. Автоматическая деятельность присуща клеткам дыхательного центра. Их разряды позволяют поддерживать ритмические дыхательные движения не только при бодрствовании, но и во время сна человека, в условиях наркоза. Периодические разряды дыхательного центра регистрируются даже при полной изоляции продолговатого мозга от других отделов ц.н.с. Импульсные разряды нейрона, возникающие в ответ на внешнее раздражение, называются вызванной активностью. Ответ нервной клетки может возникнуть в форме одиночного потенциала действия, серии импульсов с затухающей частотой, а также в виде серии импульсов, появляющихся через определенные интервалы. |

32.восходящие пути спинного мозга.

Тонкий пучок голля

Клиновидный пучок бурдаха

Латеральный и вентральный спинноталамический тракт

Дорсальный спинно-мозжечковый тракт флексига

Вентральный спинно-мозжечковый тракт говерса