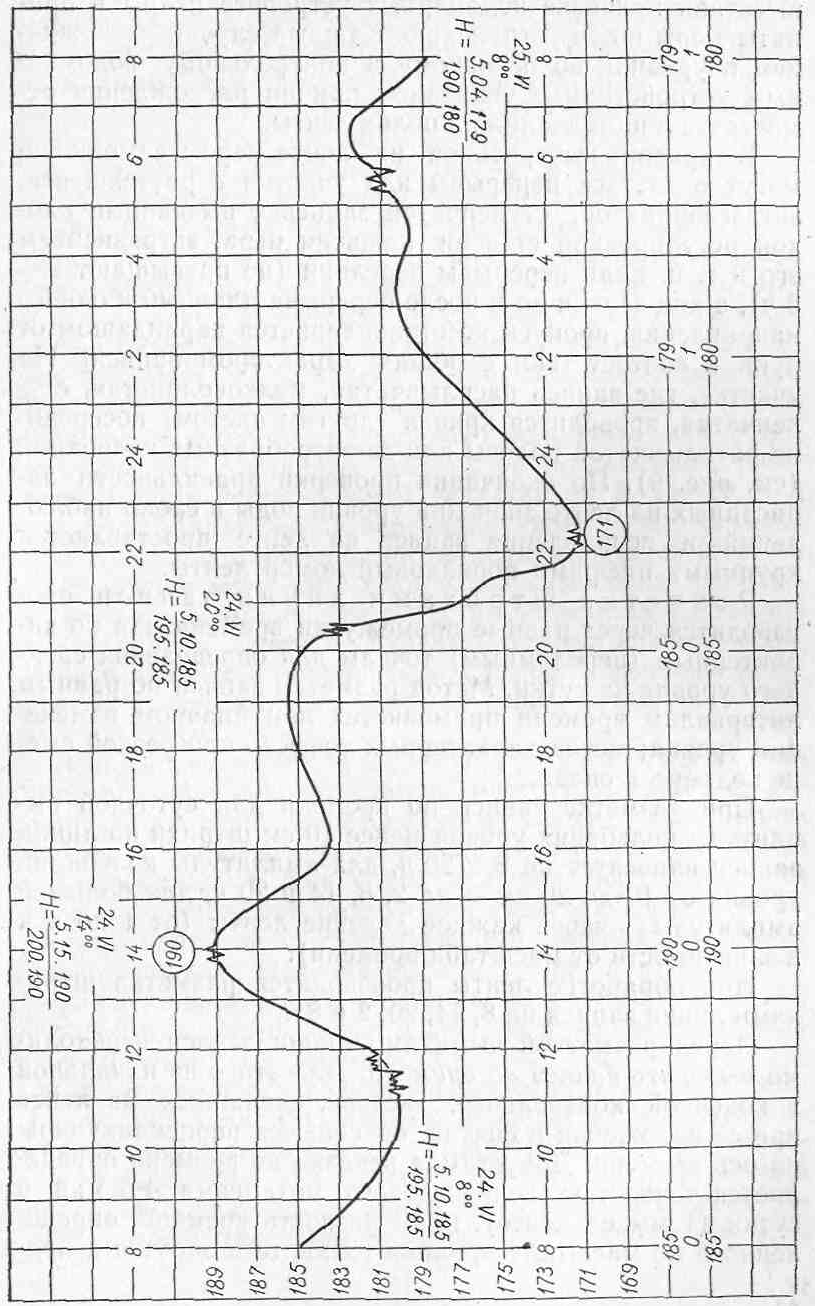

- •Полевая книжка к.Г-1 для записи водомерных наблюдений (р. Березина—«Геобаза бгу»), июнь 1977 г. Отметка нуля графика 102,00 м абс.

- •Устройство и принцип действия гидрометрических вертушек

- •Измерение расхода воды с помощью гидрометрической вертушки

- •Измерение расхода воды поверхностными поплавками

- •Книжка для записи измерения расхода воды поверхностными поплавками

- •А. Принятые данные

- •Б. Промерный журнал

- •В. Скорости

- •Г. Вычисление расхода

- •Характеристика русла

- •Характеристика долины

- •1. Приборы и оборудование, необходимые для измерительных работ, выполняемых во время гидрологической практики

- •Литература

- •Оглавление

ББК 26,22я73 Б 17 УДК 556(075.8)

Базыленко Г. М., Лопух П. С.

Б 17 Гидрологическая практика: (Для студснтов-гео-1-рафов)/Под ред. Б. Б. Богословского.— Мн.: Изд-во БГУ, 1979.— 72 с, пл.

Пособие составлено б соответствии с программой для шестидневной гидрологической практики в является методическим руководством при проведении полевых наблюдений п измерений, камеральной обработке данных и составлении отчета о практике.

Описывается устройство и действие гидрометрических инструментов н приборов при производстве основных гидрологических работ и первичной обработке материалов наблюдений.

Предназначено для студентов географического факультета всех специальностей (кроме студентов-гидрологов).

ББК 26.22я73 551.49

20806—074 Б резерв — 79 1903030000

М317—79

© Издательство БГУ им. В. И. Ленина, 1979

Данное учебное пособие необходимо для студентов при изучении устройства и действия гидрометрических инструментов и приборов в период проведения основных гидрологических работ и первичной обработки материалов наблюдений. Описание методов гидрологических работ дано в соответствии с «Наставлениями гидрометеорологическим станциям и постам Гидрометеослужбы СССР».

В пособии не приводится описание геодезических приборов и методики работ, необходимых для выполнения гидрометрических измерений, так как в соответствии с учебным планом геодезическая практика предшествует гидрологической.

ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Цель учебной гидрологической практики — закрепить основные положения теоретического курса общей гидрологии на основе непосредственного ознакомления с водными объектами, способствовать усвоению соответствующих разделов «Общего землеведения», «Геоморфологии» и других смежных дисциплин, а также научить студентов обращаться с основными гидрологическими приборами, инструментами и другим научным оборудованием, производить основные гидрологические работы и наблюдения, составлять гидрографическое описание рек, обрабатывать полевые материалы наблюдений и составлять отчат о произведенных работах.

За период практики студенты должны выполнить следующие работы:

1) ознакомиться с оборудованием и действием водомерных устройств гидрологических постов (свайное устройство и самописец "уровня воды СУ В «Валдай»)';

нивелировать свайный водомерный пост;

производить гидрологические наблюдения на водомерных постах;

с помощью инструментов снимать участок реки (производство промерных работ по тросу на поперечных створах с определением донных грунтов);

измерять скорость течения и определять расход воды гидрометрической вертушкой и поверхностными поплавками;

гидрографически обследовать и описывать участок реки.

Для выполнения измерительных работ, первичной и камеральной обработки материалов наблюдений студенты (побригадно) используют приборы и оборудование согласно приложению 1.

В первый день практики студенты знакомятся с основными физико-географическими и гидрологическими характеристиками бассейна реки как элемента географического ландшафта, которые излагаются во вводной лекции руководителем практики и в методических указаниях «Учебные практики на геостанции «Западная Березина», разделы I—III (1976 г.). Режим реки рассматривается в тесной связи с климатическими, почвенно-ботаническими и гидрогеологическими условиями района. Более подробно характеризуются морфологические и гидрологические особенности реки на участке практики. При наличии в районе практики гидротехнических сооружений организуются экскурсии на них. В этот же день студенты выполняют работы 1 и 2, а также получают инструктаж (под расписку) о соблюдении правил техники безопасности при выполнении работ на реке (приложение 2); во второй день выполняется работа 4; в третий — работа 5; в четвертый и пятый — работа б и обработка полевых материалов. Гидрологические наблюдения на водомерных постах (работа 3) выполняются в течение 4—5 дней систематически в 8, 14 и 20 ч. В шестой день составляется отчет о практике (согласно рекомендациям по его содержанию и оформлению — см. с. 63—64) каждой бригадой и сдаются зачеты.

Все работы выполняются студентами бригадным способом (бригада по 6—8 человек), однако каждый студент должен иметь возможность не только наблюдать производство работ, но и принимать в них активное

участие, а также выполнять (в составе группы из 2—3 человек) отдельные задания: произвести определение расхода воды гидрометрической вертушкой и поплавками в заданном створе, комплекс водомерных наблюдений и их обработку, промерные работы, гидрографическое обследование по маршруту, описание участка реки, построить 2—3 поперечных профиля реки и т. п.

Необходимо, чтобы всю первичную обработку материалов наблюдений и подсчеты, а также описание производства работ студенты проводили в день выполнения этих работ, т. е. камеральная обработка материала начинается с первого дня практики. Тогда студенты не будут перегружены при составлении отчета и программа полевой практики по гидрологии будет выполнена.

ВОДОМЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ПОСТОВ

Основная задача водомерных наблюдений на гидрологических постах — изучение колебаний уровня воды в реках, озерах, водохранилищах и болотах. Учет режима и возможных размеров колебаний уровня воды в реках и других водных объектах необходим для судоходства, при строительстве и эксплуатации различных гидротехнических сооружений (мосты, плотины, гидроэлектростанции и т. п.), а также для подсчета стока воды на основе связи между высотой уровня и расходом воды в реке.

Гидрологический пост включает водомерные устройства (рейки, сваи, самописец) для измерения уровня воды и реперы, предназначенные для систематического контроля высотного положения этих устройств.

По конструкции водомерные устройства делятся на:

реечные, на которых уровень воды отсчитывают непосредственно по делениям рейки, устанавливаемой вертикально на достаточно крутых берегах рек или стенах гидротехнических сооружений. При необходимости В местах, где имеется искусственное крепление береговых откосов, устанавливаются наклонные рейки;

свайные, на которых уровень отсчитывают по его превышению над головкой сваи;

передаточные, где положение уровня передается

тем или иным способом от датчика к регистрирующей части прибора;

4) автоматические дистанционные уровнемеры, устанавливаемые при автоматизации гидрологических наблюдений на посту.

В работе рассматривается оборудование и производство наблюдений с помощью водомерных устройств свайного и передаточного (СУВ «Валдай») типов, установленных на учебном гидрологическом посту «Геобаза БГУ».

Свайное водомерное устройство

Водомерное устройство свайного типа наиболее удобно для равнинных рек со значительной амплитудой колебаний уровня воды. Водомерные сваи устанавливают в одном створе, перпендикулярном течению реки. Для выбора створа необходимо, чтобы участок реки был одно-русловый и прямолинейный с узкой и ровной поймой, русло устойчивое и не заросшее растительностью, уровень воды не подвергался влиянию подпора от притоков и искусственных сооружений, береговой склон не разрушался. Общее количество свай поста зависит от амплитуды колебаний уровня воды и угла наклона берегового откоса. Головка верхней сваи должна быть расположена на 0,25—0,5 м выше самого высокого наблюдавшегося (рассчитанного) уровня воды в реке, а головка нижней сваи — на 0,25—0,5 м ниже самого низкого уровня. Разность отметок головок соседних свай не должна превышать 0,8 м, а превышение головки сваи над поверхностью земли не более 0,15 м. Горизонтальное расстояние между сваями устанавливается с учетом особенностей берегового откоса и удобства подхода к сваям для производства наблюдений.

В настоящее время свайные посты оборудуются стандартными металлическими винтовыми сваями длиной 220 см, которые завинчиваются в грунт. Головка сваи окрашивается белой масляной краской, и на ней с двух сторон черной краской надписывается номер сваи. Сваи поста нумеруются по порядку сверху вниз от ближайшей к реперу сваи, которая получает первый номер. При отсутствии стандартных свай устанавливают временные деревянные или из отрезков металлических труб или ба-

лок. Головки свай должны быть строго горизонтальны. Основное требование к установке свай — неизменность их высотного положения.

На гидрологическом посту устанавливаются два ка-питально сооруженных репера: основной и контрольный (рабочий), отметки которых привязаны к реперам государственной опорной геодезической сети. Контрольный репер устанавливается на берегу в створе поста выше границы затопления при высшем уровне. Он служит для

а б в

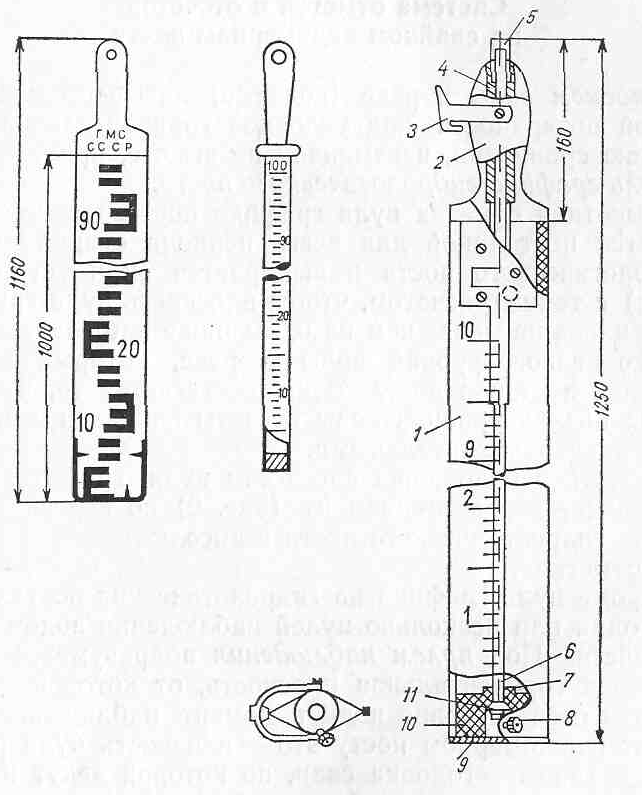

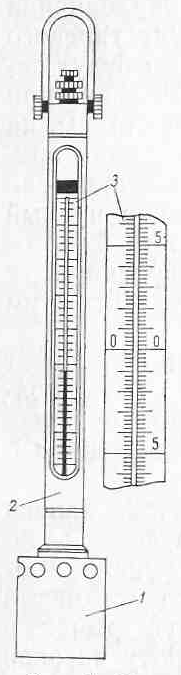

Рис. 1. Переносные водомерные рейки: деревянная

с красочным покрытием (а), металлическая (б)

и рейка с успокоителем ГР-23 (в):

1—резервуар; 2—ручка; 3—скоба; 4—пружина; 5—упорная втулка; 6—шток; 7—поплавок; 8—сменный ниппель; 9— металлическая планка; 10—плексигласовое дно; 11—резиновая втулка

определения отметок (нулей) головок водомерных свай и для последующих проверок отметок контрольным нивелированием. Основной репер устанавливается в стороне от поста и может быть потайным.

Для наблюдений за высотой уровня на водомерном устройстве свайного типа применяется переносная металлическая ГР-104 или деревянная рейка, а также рейка с успокоителем ГР-23 (рис. 1).

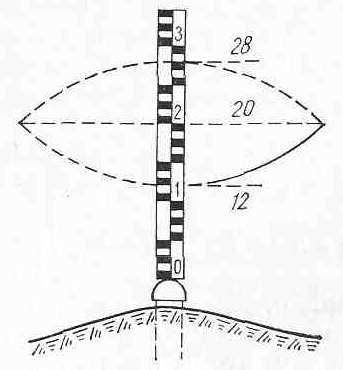

Система отметок и отсчетов на свайном водомерном посту

Уровнем воды в реке (водоеме) называется высота водной поверхности над условной горизонтальной плоскостью сравнения, неизменной по высоте, принимаемой за нуль графика гидрологического поста.

Высотная отметка нуля графика поста, как правило, остается постоянной для всего периода существования гидрологического поста и выбирается (при устройстве поста) с таким расчетом, чтобы плоскость нуля графика находилась не менее чем на 0,5 м ниже наблюдавшегося самого низкого уровня воды в реке, который можно ожидать в створе поста. Этим достигается то, что при самых низких уровнях воды отсчеты их над нулем графика будут положительными.

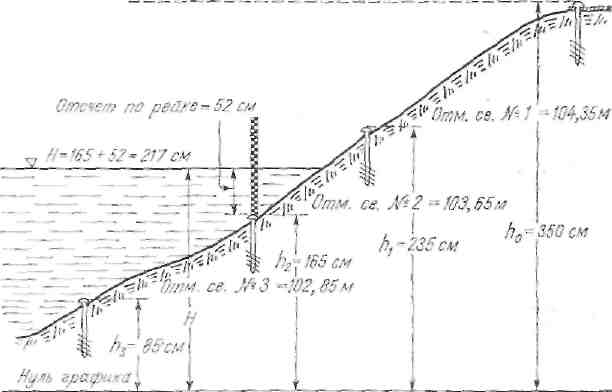

Высотное положение плоскости нуля графика поста определяется расстоянием Н0 (рис. 2) по вертикали от репера гидрологического поста в абсолютных или условных отметках.

Кроме нуля графика на гидрологических постах имеется один или несколько нулей наблюдения водомерных устройств. Под нулем наблюдения подразумевается та высотная горизонтальная плоскость, от которой производится отсчет уровня воды в момент наблюдения. На реечном водомерном посту это — плоскость нуля рейки, а на свайном — головка сваи, по которой ведут наблюдения. На рис. 2 нуль наблюдений представлен головкой сваи № 2. Высотное положение нулей наблюдения определяется превышением репера над головками свай (или нулями реек) поста.

Превышение головок свай над нулем графика поста (т. е. разность их высотных отметок) называется при-

водкой этих свай. На рис. 2 величины приводок свай № 1, 2, 3 будут соответственно h1, h2, h3.

Для определения уровня воды (в сантиметрах) над нулем графика поста к отсчету по переносной рейке прибавляется приводка той сваи, на которую устанавливали рейку. Для вычисления абсолютной отметки уровня

Плоскость отметки репера = 105,50 м абс. Реп.

Плоскость нуля графиика = 102,00 м абс.

Рис. 2. Схема отметок и отсчетов на свайном водомерном посту. Отметка уровня» 102,00+2,17= 104,17 м абс.

(в метрах) нужно суммировать величины уровня над нулем графика й абсолютной отметки нуля графика (см. рис. 2).

Нивелирование свайного водомерного поста

Нивелирование водомерного поста производится для определения (проверки) высотного положения отметок и приводок свай. Нивелирование выполняется двумя ходами от контрольного репера. Допустимую невязку (∆h, мм) при расхождении сумм превышений по прямому и обратному ходам определяют как ∆h =±З√n, где п — число стоянок в ходе. Отметку каждой сваи определяют

Таблица 1

Журнал нивелирования КГ-64 водомерного поста р. Березины («Геобаза БГУ») 25/VI 1977 г., отметка нуля графика

102,00 м абс.

№ стоянки |

Наименование точки |

Отсчет по рейке, мм |

Превышение, мм |

Среднее превышение, мм |

Отметка, м абс. |

Расстояние от репера до сваи, м |

Приводка, см |

||||

задняя |

передняя |

промежуточная |

+ |

- |

+ |

- |

|||||

1 |

Репер Св. № 1 Св. № 2 |

0468 0426 |

|

0842 0798 1102 1060 |

|

0374 0372 0634 0634 |

|

0373 0634 |

105,500 105,127 104,866 102,473 |

0,0 2,9 4,4 10,8 |

350 313 287 |

2 |

Св. № 7 |

|

|

3494 3454 |

|

3026 3028 |

|

3027 |

047 |

||

как разность между отметкой репера и превышением репера над сваей, а приводку сваи — как разность между отметкой сваи и отметкой нуля графика. Все данные заносятся в журнал нивелирования водомерного поста КГ-64 (табл. I), где вычерчивается и схематический план нивелирного хода.

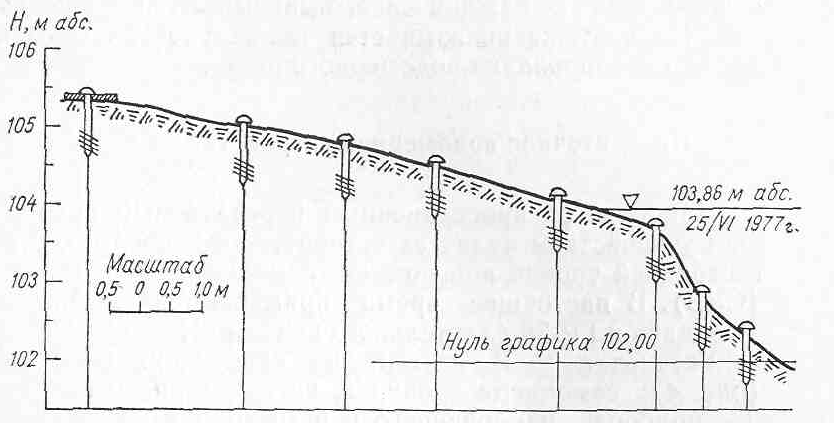

Для построения профиля водомерного поста рулеткой или мерной лентой измеряется расстояние от репера до каждой сваи. Во время нивелирования отсчитывается уровень воды и вычисляется его абсолютная отметка.

На основании нивелирования на миллиметровой бумаге (формат 203X288 или 288X407 мм) вычерчивается профиль свайного водомерного поста. Масштаб выбирается в зависимости от высотных отметок и горизонтальных расстояний. На профиле (рис. 3) вправо от шкалы на расстоянии 1 см отмечается в соответствии с вертикальным масштабом положение репера. Положение водомерных свай определяется в масштабе расстоянием от репера до каждой сваи и по высотным отметкам головок свай. Линия поверхности земли на профиле вычерчивается приближенно (плавно) с таким расчетом, чтобы головки свай возвышались над линией не более 3 мм. Под профилем составляется таблица, в которой данные,

№ сваи |

Репер

1

2

3

4

5

6 7 |

Расстояние до постоянного начало |

0

2,9

4,4

5,8

7,7

9,2

10,1 10,8 |

Отметка, м абс |

105,5

105,13

104,87

104,60

104,16

103,75

102,96 102,47 |

Приводка, см |

350

313

287

260

216

175

096 047 |

Рис. 3. Профиль свайного водомерного поста (р. Березина – «Геобаза» БГУ

относящиеся к каждой свае, выписываются точно под ней. На чертеже показывается также уровень воды во время нивелирования водомерного поста.

Передаточное водомерное устройство «Валдай»

Наиболее распространенным передаточным водомерным устройством является устройство с непрерывной регистрацией уровня при помощи самописцев уровня воды (СУВ). В настоящее время применяются самописцы «Валдай» и ГР-38 (длительного действия).

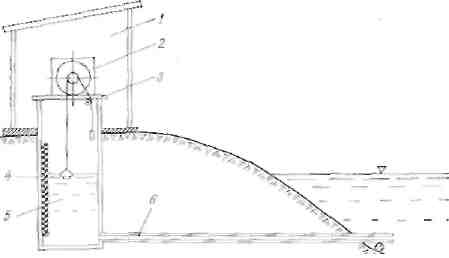

Установка СУВ состоит из следующих элементов (рис. 4): самописца уровня 2, установленного на столе 3,— прибора, измеряющего и регистрирующего изменения высоты уровня воды в реке (озере); колодца 5, называемого поплавковым, для размещения поплавка (датчика) уровнемера и его защиты от внешних воздействий; соединительного устройства 6 для обеспечения непрерывной связи уровней в реке с поплавком в колодце; измерительного павильона 1 для размещения регистрирующей части уровнемера и его защиты от внешних воздействий; вспомогательных гидротехнических устройств, предназначенных для защиты установки от заиления, подмыва, разрушения льдом при ледоходе и предотвращения волновых возмущений уровня в поплавковом колодце.

Рис.

4. Схема установки самописца уровня

воды

связанный соединительным устройством с рекой, перемещается вместе с уровнем воды. Его перемещение передается передаточным механизмом регистрирующему устройству, которое непрерывно записывает изменение уровня воды во времени. Передача колебаний уровня воды сообщается посредством троса, перекинутого через блок, барабану, насаженному на общую с блоком ось. При этом вертикальные перемещения поплавка преобразуются во вращательные движения барабана вокруг своей оси. На барабан накладывается бумажная лента, и запись на ней осуществляется пером, приводимым в движение часовым механизмом; перо движется по горизонтали вдоль образующей барабана. Возможна и другая схема, когда перемещения поплавка передаются непосредственно пишущему устройству (перу), а барабан движется вокруг вертикальной оси с помощью часового механизма.

СУВ оборудуется двумя контрольными рейками, одна из которых (внешняя) располагается непосредственно в реке вблизи от места ввода в колодец соединительной трубы, другая (внутренняя 4) — в поплавковом колодце. Их назначение — обеспечить проверку наличия одинаковой высоты уровня в реке и колодце.

Стандартным прибором суточного действия является самописец уровня воды «Валдай» образца 1948 г. и модернизированный самописец образца 1952 г. Первый имеет два масштаба записи уровня (1 : 1 и 1 : 2) при одном масштабе записи времени (1 ч = 12 мм хода пера на ленте), второй — четыре (1:1, 1:2, 1:5, 1:10) и регистрирует амплитуду колебания уровня до б м. Точность регистрации уровня воды по техническим данным прибора не превышает при указанных масштабах записи соответственно ±3, 5, 7, 10 мм. Толщина штриха записи на ленте 0,3—0,4 мм. Для записи времени существуют два масштаба: 12 мм/ч при скорости вращения барабана один оборот за 26 ч и 24 мм/ч при скорости вращения барабана один оборот за 13 ч. При масштабе записи 12 мм/ч точность хода часов ±5 мин за сутки или ±1 мм на ленте, при масштабе записи 24 мм/ч точность хода часов ±3 мин за половину суток или ±1,2 мм на ленте.

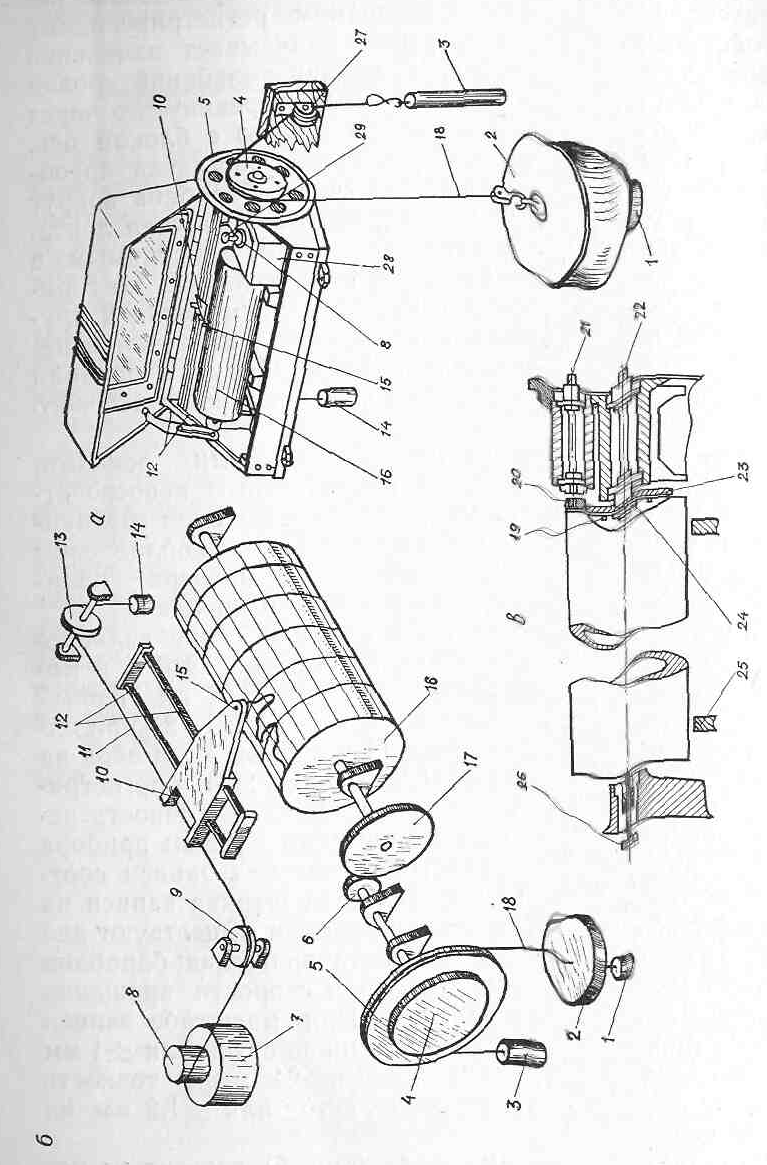

Самописец уровня «Валдай» (рис. 5) состоит из поплавкового устройства, передающего колебания уровня

Рис. 5. Самописец уровня воды СУВ – М «Валдай»: а – общий вид; б – кинематическая схема; в – схема включения масштабных шестерёнок с барабаном

воды, барабана с надетой на него бумажной лентой, на которой в заданном масштабе вычерчивается график колебания уровня, и пишущего устройства, приводимого в действие часовым механизмом.

Поплавковое устройство включает в себя: пустотелый металлический поплавок 2, прикрепленный к нему груз-балласт 1 для погружения поплавка, противовес-гирю 3, металлический мягкий трос в хлорвиниловой оболочке 18 и поплавковое колесо 4, 5, которое вращает через систему шестерен 6, 17 барабан 16. В зависимости от подъема или спада уровня воды барабан поворачивается вокруг своей оси в ту или иную сторону.

Барабан вращается на подвижном центре, укрепленном в левой боковине прибора, и на оси 22 поплавкового колеса, расположенной в правой боковине прибора. Бумажная лента для записи уровня удерживается в прорезях барабана зажимом, который расположен внутри него.

Пишущее устройство состоит из часового механизма 7, пера 15 с кареткой 10, двух направляющих стержней 12, стальной струны 11 и гирьки-отвеса 14. Струна проходит через ролики 9 и 13 между двумя стержнями каретки; один конец ее закреплен и навит на барабанчик 8 заводной головки 29 часового механизма, другой конец, выпущенный из корпуса самописца, несет гирьку-отвес, которая, оттягивая и раскручивая струну с головки барабана, приводит в действие часовой механизм. Каретка с пером при помощи специального зажима крепится к натянутой струне и во время хода часового механизма движется вместе со струной вдоль барабана. Перо в это время чертит график колебания уровня на ленте барабана. По горизонтальной оси этого графика дается время в часах, а по вертикальной — высота уровня.

Часовой механизм помещен во влагонепроницаемой коробке 28, на верхней стороне которой укреплена заводная головка и выведены два рычага: один из них служит для пуска и остановки часового механизма, а другой «П» («прибавить ход», если часы отстают) и «У» («убавить ход», если часы спешат) предназначен для регулировки, если поправка на ход часов превышает ±5 мин за сутки.

Поплавковая система самописца «Валдай» позво-

л яет

выбирать масштаб записи уровня воды

на ленте в зависимости от величины

амплитуды его колебания:

яет

выбирать масштаб записи уровня воды

на ленте в зависимости от величины

амплитуды его колебания:

амплитуда, м масштаб

до 1 1 :1

1 – 2 1 : 2

2 – 3 1: 5

3 – 6 1 : 10

Установка желаемого масштаба записи достигается следующим образом. Для записи хода уровня в масштабах 1:1 и 1:2 поплавковое колесо закрепляется на основной оси прибора 22 (см. рис. 5). Масштаб записи I : 1 будет получен при наложении троса на малый диск 4 поплавкового колеса, а масштаб 1:2 — при наложении троса на большой диск 5. Поплавок при указанных масштабах записи навешивается слева от поплавкового колеса. Для записи хода уровня в масштабах 1 :5 и 1:10 поплавковое колесо закрепляется на вспомогательной оси 21. Зубчатое колесо-трибка 20 при этом сдвигается вдоль оси 21 до

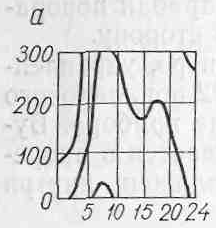

Рис. 6. Запись суточного хода уровня на летнее самописца «Валдай»: а – запись на ленте при повороте барабана вокруг своей оси более 2 раз; б – развертка этой записи на миллиметровой бумаге.

сцепления с шестерней 23, закрепленной на оси 22. Для получения записи в масштабе 1:5 трос надевается на малый диск поплавкового колеса 4, а в масштабе 1:10— на большой диск 5. Поплавок при масштабах записи 1:5 и 1:10 навешивается справа от поплавкового колеса. При установке поплавковой системы на масштаб 1:1 пли 1:5 трос с противовесом-гирей 3 навешивают дополнительно на оттяжной блок 27, чтобы противовес при ходе поплавка не касался последнего.

Конструкция СУВ «Валдай» допускает производить запись уровня при многократных оборотах поплавкового колеса (барабана) (рис.6).

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ НА ВОДОМЕРНЫХ ПОСТАХ

На всех речных гидрологических постах Гидрометеослужбы СССР проводятся наблюдения за высотой уровня воды, температурой воды, толщиной льда, шугой, высотой снега на льду, ледовым режимом, ветром, волнением, осадками, водной растительностью, изменением русла, сплавом и судоходством.

В зависимости от состава наблюдений гидрологические посты на средних и больших реках делятся на три разряда. В состав наблюдений на постах 1-го разряда, кроме вышеуказанных, входит: измерение расхода воды,, расхода взвешенных наносов, химический анализ воды и т. п. Состав и сроки наблюдений и работ определяются разрядом поста согласно «Наставлениям гидрометеорологическим станциям и постам».

Частота регистрации гидрологических наблюдений, в первую очередь высоты уровня воды в течение суток, зависит от режима реки. Основными сроками наблюдений являются 8 и 20 ч. В периоды половодья и дождевых паводков, замерзания и вскрытия реки кроме указанных сроков производятся дополнительные наблюдения через равные промежутки времени: 2, 4 или 6 ч, в зависимости от характера и быстроты подъема и спада половодья или паводка, интенсивности ледовых явлений.

Таблица 2

Полевая книжка к.Г-1 для записи водомерных наблюдений (р. Березина—«Геобаза бгу»), июнь 1977 г. Отметка нуля графика 102,00 м абс.

Дата |

Час |

Уровень воды, см |

Температура, °С |

Ветер и волнение |

Осадки |

Примечание (ледовая события, оказывающие влияние на режим водного объекта) |

||||||||||

№ сван (рейки) |

отсчет |

над нулем графика |

Среднее за сутки |

воды |

воздуха |

|||||||||||

наблюдения |

Среднее за сутки |

|||||||||||||||

25 |

8 20 |

5 5 |

11 21 |

186 196 |

191 |

18,6 20,2 |

19,4 |

17,5 16,5 |

→ ↓ |

Д2 |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

В состав водомерных наблюдений на учебном гидрологическом посту «Геобаза БГУ» входят: измерение уровня воды на свайном посту и с помощью СУ В «Валдай»; измерение температуры воды и воздуха; визуальные наблюдения за силой и направлением ветра и осадками.

Во время летней практики студенты ведут трехразовые ежедневные наблюдения в 8, 14 и 20 ч, результаты которых сразу же заносят в полевую книжку КГ-1 для записи водомерных наблюдений (табл. 2).

Измерение уровня воды на свайном водомерном посту

Перед наблюдениями на посту (за 10—15 мин) проверяется состояние водомерных устройств и выполняются подготовительные работы. Наблюдения на посту должны выполняться в такой последовательности, чтобы высота уровня воды была измерена в точно установленный срок наблюдений.

На свайном посту уровень измеряется при помощи переносной рейка, которую устанавливают вертикально на головку ближайшей к берегу сваи, покрытой водой. Отсчеты по рейке должны производиться так, чтобы глаза наблюдателя находились как можно ближе к поверхности воды, так как иначе могут получиться неправильные отсчеты. При точности отсчета уровня в 1 см записывается ближайшее к поверхности воды деление. Если уровень воды находится между делениями рейки, записывается четное число. В полевой книжке КГ-1 указывают дату и часы измерения, номер сваи и отсчет по рейке (в сантиметрах). В камеральных условиях вычисляют уровень над нулем графика (в сантиметрах), используя величину приводки соответствующей сваи из журнала нивелирования водомерного поста (см. табл. 1), затем — средний уровень за сутки как среднеарифметическое из срочных наблюдений в 8 и 20 ч.

Во время волнения, если высота волны на глаз не превышает 15 см, наблюдатель следит за колебаниями уровня и замечает высшее и низшее деления, которых вода достигает на рейке (рис. 7). В полевую книжку записывается среднеарифметическое из этих двух отсчетов.

При амплитуде волнения до 0,5 м применяется пере-

носная рейка с успокоителем ГР-23 (см. рис. 1). Корпус рейки имеет внутреннюю полость с отверстиями в дне. Эти отверстия перекрываются клапаном, который открывается и закрывается при помощи подпружиненного штока, проходящего через всю полость рейки и находящуюся сверху рейки ручку. Внутренняя полость рейки сообщается с водой в реке посредством ввинченного в дно рейки ниппеля-насадки. Рейка снабжается комплектом трех сменных ниппелей, имеющих отверстия диаметром 2, 4 и 6 мм. При волнах с амплитудой 0,4—0,5 м применяется ниппель диаметром 2 мм, с амплитудой 0,2— 0,4 м — диаметром 4 мм, с амплитудой 0—0,2 м — диаметром 6 мм.

Рис.

7. отсчёт высоты уровня при волнении.

Рис.

7. отсчёт высоты уровня при волнении.

Наблюдения по рейке ГР-23 производятся в следующем порядке:

рейка с ввинченным в нее ниппелем ставится вертикально на головку сваи;

нажимая на головку штока, наблюдатель опускает его в нижнее положение, тем самым открывая клапан и давая доступ воде во внутреннюю полость рейки; при этом шток закрепляется в нижнем положении скобой, находящейся на ручке рейки;

рейка с открытым клапаном выдерживается на свае 2 мин, в течение которых уровни воды в реке и во внутренней полости рейки выравниваются;

наблюдатель сбрасывает с головки штока скобу, благодаря чему шток под действием пружины поднимается в верхнее положение и закрывает впускные отверстия клапана; затем рейка вынимается из воды и снимается отсчет высоты уровня воды во внутренней полости (равный высоте уровня в реке над головкой сваи) по сантиметровой шкале рейки.

Н аблюдения за уровнем воды по самописцу «Валдай»

Наблюдения на посту при помощи самописца уровня «Валдай» заключаются в контрольных измерениях уровня воды по основному (свайному) посту и водомерному устройству (рейка) в поплавковом колодце и смене ленты самописца.

Для этого в установленные сроки (8, 14 и 20 ч) сразу после отсчета высоты уровня по свайному посту снимается отсчет по контрольной рейке в поплавковом колодце самописца. Данные, полученные по контрольной рейке (отсчет и величина уровня над нулем графика), записывают в соответствующие графы (в знаменателе) полевой книжки КГ-1.

Лента самописца меняется утром после отсчета уровня воды по основному посту и водомерному устройству в колодце.

Смена ленты С У В «Валдай» производится в следующем порядке.

Открывают крышку прибора и, заметив время по выверенным часам, делают пером отметку на ленте путем легкого поворота барабана с тем, чтобы перо провело вертикальную линию длиной около 5—10 мм. Момент нанесения отметки в часах и минутах записывается карандашом на ленте прибора, после чего поворотом рычага в сторону от обозначения «Вкл» останавливают часы.

Откидывают кронштейн пера вверх для того, чтобы оно не мешало снятию барабана.

Головка подвижной оси 26 (см. рис. 5, в) оттягивается из опорного гнезда барабана и после небольшого поворота устанавливается на предохранитель. Затем барабан движением влево выводят из зацепления с шайбой 24 оси поплавкового колеса и вынимают из прибора.

Поворотом рычага, имеющегося на одной из щек барабана, освобождают зажим и снимают ленту (с записью) с барабана.

Новая лепта с обрезанными уголками накладывается на барабан, причем надпись па ленте «К левому краю барабана» располагается со стороны рычага. В прорезь барабана заправляются концы новой ленты и поворотом рычага зажимают их в прорези. Заправив ленту, следует обеспечить параллельность делений лен-

ты по обе стороны прорези и плотность прилегания ленты по всей поверхности барабана. Для этого края ленты, которыми она закладывается в продольную прорезь барабана, предварительно подгибаются по линиям, нанесенным на ленте.

Устанавливают барабан па подкладки 25, вводят в зацепление с шайбой оси поплавкового колеса и закрепляют снятой с предохранителя головкой подвижной оси.

После установки барабана с лентой в рабочее положение плавным вращением заводного барабанчика часового механизма на него навивают струну гиревого привода и поднимают гирю. Этим самым часы будут заведены и готовы для последующей работы. Подъем гири производится с таким расчетом, чтобы конец струны, на которой крепится гиря, выступал из-под основания прибора на длину не менее 5—10 см. В том случае, если при заводе часов каретка с пером упрется в правый кронштейн направляющих или не дойдет до требуемого деления ленты, необходимо ослабить винт, крепящий ее на струне, переместить каретку струны и закрепить этим же винтом в требуемом положении.

Опускают вниз кронштейн пера, устанавливают перо в рабочее положение и доливают в него (не наполняя до краев) специальные глицериновые (метеорологические) чернила (ЧСП), которые входят в комплект самописца уровня воды «Валдай».

На ленте пером делается отметка начала записи времени, с правой стороны этой отметки на ленте записываются: дата (число, месяц, год), высота уровня воды по контрольной рейке, время пуска часового механизма и масштаб записи уровня. Далее, повернув рычаг в сторону обозначения «Вкл», пускают в работу часовой механизм. Выждав около 5 мин и убедившись, что перо пишет, закрывают крышку прибора.

Если к СУВ «Валдай» прилагается запасной барабан, пп. 4 и 5 настоящего раздела выполняются заранее в рабочем помещении. После смены лента с записью подлежит камеральной обработке.

Измерения температуры воды и воздуха

Температура воды измеряется в основные сроки водомерных наблюдений в створе или вблизи гидрологи-

ч еского

поста в прибрежной, обязательно проточной,

полосе реки на таком расстоянии от

берега, чтобы глубина была не менее 0,5

м.

еского

поста в прибрежной, обязательно проточной,

полосе реки на таком расстоянии от

берега, чтобы глубина была не менее 0,5

м.

Т емпературу

воды измеряют с помощью водного

термометра

в

металлической оправе (рис. 8). У водных

ртутных термометров шкала имеет деления

через 0,2 °С, что позволяет производить

отсчеты с точностью до 0,1°. Оправа

термометра состоит из двух вставленных

одна в другую трубок с продольными

прорезями и стаканчика с отверстиями

в стенках. При погружении термометра

в воду наружная трубка должна быть

повернута так, чтобы шкала термометра

была закрыта, а при снятии отсчетов

трубка поворачивается до совпадения

прорези, чтобы шкалу можно было видеть

на просвет. Стаканчик оправы при опускании

термометра в воду наполняется водой,

которая остается в нем при подъеме и

способствует сохранению термометром

той температуры, которую он имел на

глубине.

емпературу

воды измеряют с помощью водного

термометра

в

металлической оправе (рис. 8). У водных

ртутных термометров шкала имеет деления

через 0,2 °С, что позволяет производить

отсчеты с точностью до 0,1°. Оправа

термометра состоит из двух вставленных

одна в другую трубок с продольными

прорезями и стаканчика с отверстиями

в стенках. При погружении термометра

в воду наружная трубка должна быть

повернута так, чтобы шкала термометра

была закрыта, а при снятии отсчетов

трубка поворачивается до совпадения

прорези, чтобы шкалу можно было видеть

на просвет. Стаканчик оправы при опускании

термометра в воду наполняется водой,

которая остается в нем при подъеме и

способствует сохранению термометром

той температуры, которую он имел на

глубине.

Измерение температуры воды производится в следующем порядке.

2. Термометр опускается в воду на бечевке в отвесном положении так, чтобы стаканчик оправы был на глубине 0,3— 0,5 м от поверхности воды. Термометр находится в воде не менее 5—8 мин.

Рис. 8. Водный термометр в оправе: 1 –стаканчик с отверстиями; 2 оправа; 2 шкала

|

3. При извлечении из воды и отсчете термометр следует держать отвесно, что бы из стаканчика оправы не выливалась вода. Сразу после извлечения термометра из воды, трубка, прикрывающая прорезь, поворачивается и быстро делается отсчет; сначала замечаются десятые доли градуса, а потом целые градусы. В темное время суток шкалу термометра следует освещать фонарем сзади, на просвет, держа его возмож-

но дальше от термометра, чтобы тепло от фонаря не повлияло на показания термометра.

Запись отсчетов температуры воды производится в полевой книжке КГ-1 с точностью до 0,1 °С. При камеральной обработке средняя температура за сутки вычисляется как среднеарифметическое из срочных наблюдений.

Наблюдения за температурой воздуха производятся (по указанию) по сухому термометру аспирационного психрометра (на учебной метеорологической станции) или непосредственно на посту с помощью термометра-праща, который вращают на шпуре в горизонтальной плоскости над головой в течение 2—3 мин. Показания термометра-праща снимают, повернувшись спиной к солнцу, чтобы термометр находился в тени. Отсчет производят с точностью до 0,5 °С, после чего наблюдение повторяют. Если второй отсчет отличается от первого не более чем на 0,5°, то за окончательный результат принимают второй отсчет; если разница больше 0,5°, измерения производят в третий раз. Результаты срочных наблюдений за температурой воздуха записываются в полевую книжку КГ-1.

Визуальные наблюдения за силой и направлением ветра и осадками

Для оценки точности результатов наблюдений за уровнем воды и анализа колебаний уровня в каждый срок наблюдений глазомерно определяется сила и направление ветра (и волнения па больших реках), осадки.

Направление ветра оценивается по отношению к течению реки: в соответствующей графе полевой книжки КГ-1 ставится знак ↓ (↑), если ветер дует вниз (вверх) по реке, знак ← (→) —если с правого (левого) берега.

Сила ветра отмечается прибавлением черточки (оперения) к стрелке направления. При слабом ветре ставится стрелка без черточки, при умеренном — стрелка с одной черточкой (например, → — умеренный ветер с левого берега), при сильном — стрелка с двумя черточками (например← —сильный ветер с правого берега).

С ведения

об осадках записывают в полевую книжку

КГ-1 в результате визуальных наблюдений

с указанием вида

осадков (Д — дождь; С — снег) и их

интенсивно-ности

в баллах {1

—

слабый; 2

—

средний; 3

—

сильный).

Например, ДЗ — сильный дождь. В примечании

отмечают

осадки, выпавшие в течение всего периода

между

сроками наблюдений.

ведения

об осадках записывают в полевую книжку

КГ-1 в результате визуальных наблюдений

с указанием вида

осадков (Д — дождь; С — снег) и их

интенсивно-ности

в баллах {1

—

слабый; 2

—

средний; 3

—

сильный).

Например, ДЗ — сильный дождь. В примечании

отмечают

осадки, выпавшие в течение всего периода

между

сроками наблюдений.

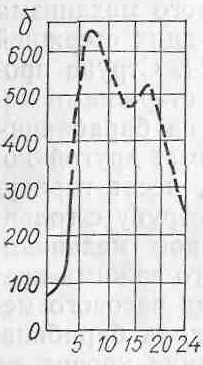

Обработка ленты СУВ «Валдай»

При камеральной обработке ленты самописца выполняют следующие операции:

проверку полноты и качества записи на ленте;

разметку штрихами линии записи уровня воды, соответствующую целым значениям часа;

определение высоты уровня воды на линии записи в моменты целых часов и приведение показаний самописца к нулю графика поста;

определение максимального, минимального и среднего значений уровня за период наблюдений (сутки).

Полнота и качество записи проверяются наличием на ленте всех требующихся данных: названия водного объекта, поста, дат установки и снятия ленты, масштаба записи уровня воды и времени, отметки нуля графика поста, а также графического качества записи хода уровня.

Из полевой книжки КГ-1 записывают на ленту значения уровня воды: утреннего (при наложении ленты), в 14 и 20 ч (во время контрольной отметки на ленте) и утреннего на следующий день (при снятии ленты). Уровень (номер сваи, отсчет по рейке и значение над нулем графика) по основному (свайному) водомерному устройству записывается в числителе (рис. 9), по контрольной рейке поплавкового колодца (отсчет по рейке и значение над нулем графика) — в знаменателе; вверху над дробью записываются число, месяц и время измерений. Расхождение показателей основного и контрольного водомерных устройств не должно превышать ±1 см; при расхождениях более чем на 1—2 см должна быть установлена их причина (ошибки при снятии отсчета по рейке во время ветрового волнения, засорение подводящей трубы от реки к поплавковому колодцу, изменения в

Рис. 9. Пример обработки ленты СУВ «Валдай»

в ысотной

привязке водомерных устройств и пр.) и

приняты меры по ее устранению. Каждый

случай расхождения в уровнях по

основному и контрольному водомерным

устройствам с указанием причин расхождения

отмечается в примечании на полях

ленты.

ысотной

привязке водомерных устройств и пр.) и

приняты меры по ее устранению. Каждый

случай расхождения в уровнях по

основному и контрольному водомерным

устройствам с указанием причин расхождения

отмечается в примечании на полях

ленты.

В кривой, вычерченной на ленте пером самописца, могут оказаться перерывы или участки с растекшейся, зигзагообразной, ступенчатой записью, вызванные плохой регулировкой степени нажатия пера, загрязнением его и т. п. Если перерывы невелики (не превышают 2— 3 ч), а ход записи до и после перерыва плавный и одного направления, пропуск восстанавливается карандашом от руки в соответствии с общим характером записи. На участке, где запись расплывчатая, мелковолнистая, ступенчатая, проводится кривая (другим цветом) посередине расплывчатой полосы или зигзагообразных колебаний (см. рис. 9). По окончании проверки правильности записанных на ленте значений уровня воды в сроки наблюдений и исправления записи на ленте проставляется крупными цифрами порядковый номер ленты.

Разметка штрихами линии записи производится через равные промежутки времени или по характерным (переломным) точкам для определения среднего уровня за сутки. Метод разметки записи по равным интервалам времени применяется при плавном изменении уровня; метод характерных точек — при резкой смене подъема и спада.

При разметке записи по времени для суточной амплитуды колебания уровня менее 10 см штрихи на линии записи наносятся на 8 и 20 ч, для амплитуды колебаний уровня от 10 до 20 см — на 2, 8, 14 и 20 ч, для большей амплитуды — через каждое деление ленты (от 1 до 4 ч в зависимости от масштаба времени).

При обработке ленты производится разметка штрихами линии записи на 8, 14, 20, 2 и 8 ч.

Перед разметкой штрихами линии записи необходимо выверить запись во времени. Для этого из начальной и конечной контрольных засечек, сделанных на ленте при ее наложении и снятии, опускаются перпендикуляры на ось времени. Допустимая невязка во времени определяется точностью хода часового механизма ±5 мин в сутки (1 мм на ленте). Если разность времени, определенного по масштабу времени на ленте и засечкам, пре-

вышает допустимую невязку, последняя разносится пропорционально длине отрезка ленты между контрольными засечками. Для этого определяют отрезок времени, на который часы самописца ушли вперед или отстали за весь промежуток времени между засечками, и находят поправку для каждого часа или интересуемого интервала времени, предполагая, что ход часов между контрольными отметками был равномерным. Первую метку на масштабе времени делают на расстоянии принятого интервала времени (например, 9 ч), сдвинутом вправо (или влево) на величину вычисленной поправки, вторую — в конце интервала на соответствующем делении ленты (например, 10 ч), сдвинутом на величину удвоенной поправки, и т. д. Метки (засечки) должны быть правее часовых линий, когда поправка отрицательная (часы спешат), и левее, когда поправка положительная (часы отстают). Из сделанных засечек на оси времени, соответствующих установленной разметке на 8, 14, 20, 2 и 8 ч, восстанавливаются перпендикуляры до пересечения с линией записи уровня, на которую наносятся штрихи.

В случае неверного хода часов самописца при расхождении, превышающем допустимую невязку (±5 мин), после снятия ленты необходимо отрегулировать часы. Если невозможно исправить ход часов с помощью регулятора и невязка превышает 20 мин в сутки, часы следует заменить.

Определение высоты уровня воды производят для каждого установленного при разметке линии записи срока. Для этого строят слева от линии записи шкалу уровней в сантиметрах таким образом, чтобы величина уровня над нулем графика, полученная для первой контрольной засечки при установке ленты, находилась напротив соответствующего деления на шкале. Затем снимают значения высоты уровня в точках пересечения кривой записи со штрихами разметки на 8, 14, 20, 2, 8 ч и выписывают в строчку у соответствующих часовых линий в нижней части ленты.

В случае, когда разность контрольных засечек начала и конца записи на ленте отличается от разности высот уровней, измеренных в это же время по контрольному водомерному устройству, в снятые значения уровня вводится поправка. Величина этого различия представляет невязку, которую разносят пропорционально вре-

мени для каждого снятого отсчета уровня по ленте в виде вычисленных поправок, и отсчет соответственно исправляется.

Максимальная и минимальная высоты уровня воды снимаются непосредственно с кривой записи (несглаженной) уровня по шкале в сантиметрах над нулем графика поста. Эти значения выписываются на ленте возле соответствующих точек кривой хода уровня и обводятся кружками красного (максимальный) и синего (минимальный) цветов.

Средний уровень за период наблюдений Нср вычисляется по значениям отсчетов уровня Н, снятых по ленте в 8, 14, 20, 2 и 8 ч, по формуле

Вычисления среднего уровня записываются в нижней части ленты самописца.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СЪЕМКА УЧАСТКА РЕКИ

Инструментальная съемка участка реки заключается в промерных работах и составлении плана и профилей русла реки.

Основным назначением промерных работ является определение глубины и характера рельефа дна реки, что необходимо знать при выполнении гидрометрических работ (измерение расхода воды и наносов и т. п.), а также изучении водного режима и деформации русла в связи с проектированием различных гидротехнических сооружений и для нужд судоходства.

В состав инструментальной съемки, выполняемой студентами на практике, входят следующие виды работ:

проложение плановой и высотной основ с определением направлений и длин линий и высотных отметок;

промеры глубин по поперечным профилям;

построение поперечных профилей и вычисление морфометрических характеристик русла;

составление плана русла реки в изобатах.

Производство съемки и обработки результатов промеров

Плановой и высотной основами инструментальной съемки служат магистраль и поперечные профили. Вдоль реки, по возможности ближе к берегу, разбивают магистраль. Магистраль па участке реки может иметь вид прямой или ломаной линии. Азимут магистрали (угол между направлением на север и направлением магистрали) и углы ее поворота определяют теодолитом или буссолью. Перпендикулярно к магистрали с помощью какого-либо угломерного инструмента разбивают поперечные створы. Расстояние между створами должно составлять 1/2—1/3 ширины реки.

На практике (например, при ширине р. Березины 15—30 м и глубинах до 5 м) бригада студентов выполняет съемку участка реки (в районе водомерного поста) длиной 200 м с расстоянием между промерными створами 10 м. Длина магистрали и расстояние от постоянного начала (отмеченное колышками) по створам до уреза воды промеряются стальной лентой или рулеткой.

По створу, в котором ведутся промеры, натягивают размеченный через 1 м трос (шнур); расстояние между промерными вертикалями 1 м. В момент начала промеров по каждому поперечному створу определяется отметка уровня воды па водомерном посту.

Расстояние до промерных точек и урезов берега на каждом створе измеряют от магистрали (от постоянного начала). Измерения глубины производят (при глубинах до 5—6 м) гидрометрической штангой или наметкой (с 10-сантиметровыми делениями) с лодки или вброд, при больших глубинах — лотом. Отсчеты глубин по штанге или наметке производятся с точностью до 1 — 2 см. Результаты измерений записывают в специальный журнал: промерную книжку (табл. 3). Кроме глубин в промерную книжку записывают вид грунта (ил, глина, песок, галька, камень), а также характер растительности (тина, трава, водоросли). При промерах наметкой (штангой) тип грунта определяют на ощупь и по прилипающим частицам грунта.

Обработка записей в промерной книжке (для каждого поперечного профиля) заключается в вычислении глубины, приведенной к условному уровню воды йцр, и отметки дна.

Т аблица

3

аблица

3

Профиль № 1

Участок р. Березины у «Геобазы БГУ», 24/VI 1978 г.

Рабочий уровень H= 103,86 м

Условный уровень H1= 103,86 м

Срезка ΔН=Н—Н1=0

N° промерной вертикали |

Расстояние от постоянного начала, м |

Глубина, м |

Глубина со срезкой, м |

Отметка дна, м абс. |

Грунт, растительность |

У р. п. б. 1 2

16 17

Ур. л. Б. |

2,00 3,00 4,00

18,00 19,00

20,00 |

0,00 0,20 0,65

1,41 0,53

0,00 |

0,00 0,20 0,65

1,41 0,53

0,00 |

103,86 103,66 103,21

102,45 103,33

103,86 |

Ил Ил Ил

Песок Ил

Ил |

Во время промеров уровни воды изменяются. Чтобы получить сопоставимые глубины по профилям, необходимо полевые данные привести к одному мгновенному уровню, называемому условным, или срезочным. За условный принимается самый низкий уровень за период промеров. Уровень воды, который наблюдался на каждом профиле при промерах (т. е. рабочий уровень), приводится к условному уровню.

Срезка глубин ΔН для каждого профиля определяется по формуле ΔН=Н—Н1 где Н — отметка рабочего уровня, определенного по водомерному посту при промерах по профилю, м; #1 — отметка условного уровня, м. Так как срезка выполняется по отношению к наименьшему уровню, она вычитается в данном случае из измеренной глубины, т. е. глубина, приведенная к условному уровню воды, равна hпр = h— Δh, где h — измеренная глубина, м.

В нашем примере за условный уровень принята отметка рабочего уровня при производстве промеров по профилю № 1, поэтому для данного профиля ΔН =0.

Отметка дна в промерных точках определяется для каждого профиля как разность между рабочим уровнем В и глубиной, приведенной к условному уровню воды hпр.

Построение поперечных профилей и вычисление морфометрических характеристик русла

Поперечные профили строятся для определения формы и размеров водного сечения, а также для графической интерполяции отметок между промерными точками при составлении плана русла реки (участка).

Каждый поперечный профиль водного сечения для промерного участка реки строится на миллиметровой бумаге (формат 203X288 или 288X407 мм) в масштабах: горизонтальный 1 см — 1 м, вертикальный 1 см — 0,2 м или 1 см — 0,5 м (рис. 10). Профиль строится по данным записи в промерной книжке (см. табл. 3), причем на каждой промерной вертикали откладывается глубина со срезкой и точки дна соединяются прямыми линиями. На линии поверхности воды выписывается рабочий уровень в абсолютных отметках, к которому отнесены промеры.

Для каждого профиля вычисляются основные мор-фометрические характеристики водного сечения, используемые для гидрологических и гидравлических расчетов, вычисления расхода воды и т. д.

Площадь водного сечения ω (F) — площадь, ограниченная профилем русла и уровнем воды (м2), определяется планиметрированием или с. помощью палетки или вычисляется аналитическим способом. Промерные вертикали разбивают водное сечение на ряд трапеций, и только участки, примыкающие к урезам берега, могут иметь форму прямоугольного треугольника, если глубина на урезе равна нулю (рис. 11).

Площадь прибрежных участков, имеющих форму треугольника, вычисляется по формулам:

и

и

.

.

Площадь отдельной трапеции между какими-либо промерными веритикалями определяется по формуле:

Общая площадь водного сечения реки вычисляется как сумма частных площадей

Номер промерных вертикалей |

Ур. п. б.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Ур. л.б. |

||

Расстояние от постоянного начала, м |

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

|

||

Глубина, м |

0,00

0,20

0,65

0,82

0,98

1,20

1,22

1,25

1,20

1,20

1,27

1,30

1,22

1,20

1,20

1,30

1,41

0,53

0,00 |

||

Отметка дна, м абс. |

103,86

103,66

103,21

103,64

102,88

102,66

102,64

102,61

102,66

102,66

102,59

102,56

102,64

102,66

102,66

102,56

102,45

103,33

103,86 |

||

Грунт |

Ил |

Песок |

Ил |

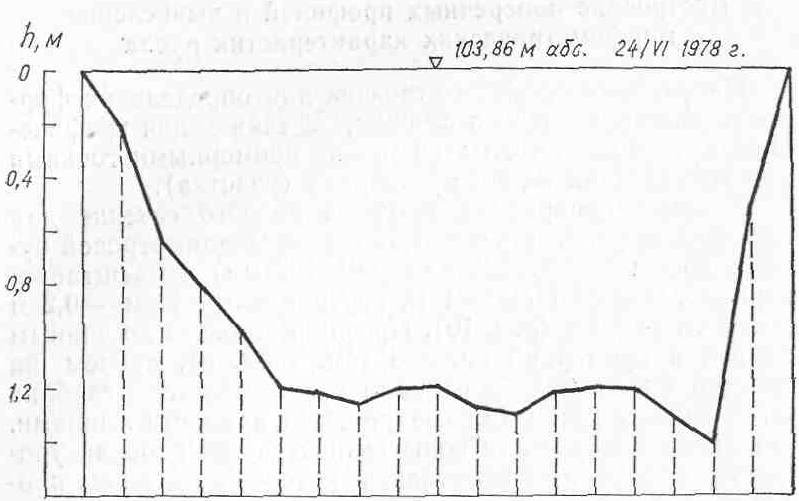

Рис. 10. Поперечный профиль водного сечения № 1 (р. Березина—«Геобаза БГУ»): Н=103,86 м; F=18,14 м»; B=18.00 м; hср.= 1,00 м; hmax= 1,41 м; χ= 18,52 м; R=0,98 м.

где h1, h2,…, hn – глубины со срезкой уровня; b1, b2 ,…, bn – расстояния между промерными вертикалями.

На гидрометрических створах, при измерении расходов воды через поперечное сечение реки, кроме площади.

Рис. 11. Схема вычисления площади водного сечения и длины смоченного периметра

водного сечения определяют площадь живого сечения, которая при наличии течения воды в пределах всего сечения равна ему, а при наличии в нем мертвого пространства (застойная зона) меньше площади водного сечения на величину площади мертвого пространства.

Ширина реки (водного сечения) В определяется как разность между расстояниями от постоянного начала до урезов берега.

Средняя глубина hср водного сечения вычисляется как частное от деления площади водного сечения на его ширину АСр —ю/5.

Максимальная глубина птах на профиле устанавливается по данным промерной книжки из исправленных глубин на срезку.

Смоченный периметр χ — длина линии дна реки на профиле между урезами воды. Величина χ вычисляется

к

ак

сумма гипотенуз прямоугольных

треугольников (см. рис.

11)

по формуле

ак

сумма гипотенуз прямоугольных

треугольников (см. рис.

11)

по формуле

где b1, b2, …, bn+1 — расстояния между промерными вертикалями, м; h1,h2, …, hn — глубина промерных вертикалей, м.

Из сопоставления значения ширины водного сечения В = 18,00 м и смоченного периметра χ=18,52 м (см. рис. 10) видно, что для данной формы русла эти величины близки между собой.

Гидравлический радиус R — частное от деления площади водного сечения на длину смоченного периметра: R=ω/χ. Для равнинных рек, ширина русел которых близка к смоченному периметру, величина гидравлического радиуса близка к средней глубине (см. рис. 10): hср=ω/B=1,00 м; R=ω/χ=0,98 м.

Гидравлический радиус можно заменить средней глубиной при условии, что hср/B<1/10.

Составление плана русла реки в изобатах

План русла реки (длина 200 м при съемке одной бригадой) строится на листе белой плотной бумаги масштабом 1:200 или 1:500.

На листе проводится линия меридиана С—Ю, откладывается азимут и в полученном направлении — линия, соответствующая положению магистрали. Магистраль начинается от профиля № 1, от которого ведется счет горизонтальным расстояниям (рис. 12). Перпендикулярно магистрали в масштабе через 10 м восстанавливаются линии профилей (створы), на которых откладываются расстояния до урезов правого и левого берегов (по данным записи из промерной книжки); у точек урезов записываются соответствующие рабочие уровни воды в абсолютных отметках. Например, для профиля № 1 (см. табл. 3 и рис. 12) от магистрали (постоянное начало) до уреза правого берега откладывается в масштабе 2,0 м, а до уреза левого берега—20,0 м. Аналогично определяется положение урезов для всех профилей. По полученным точкам проводятся линии урезов левого и правого берегов.

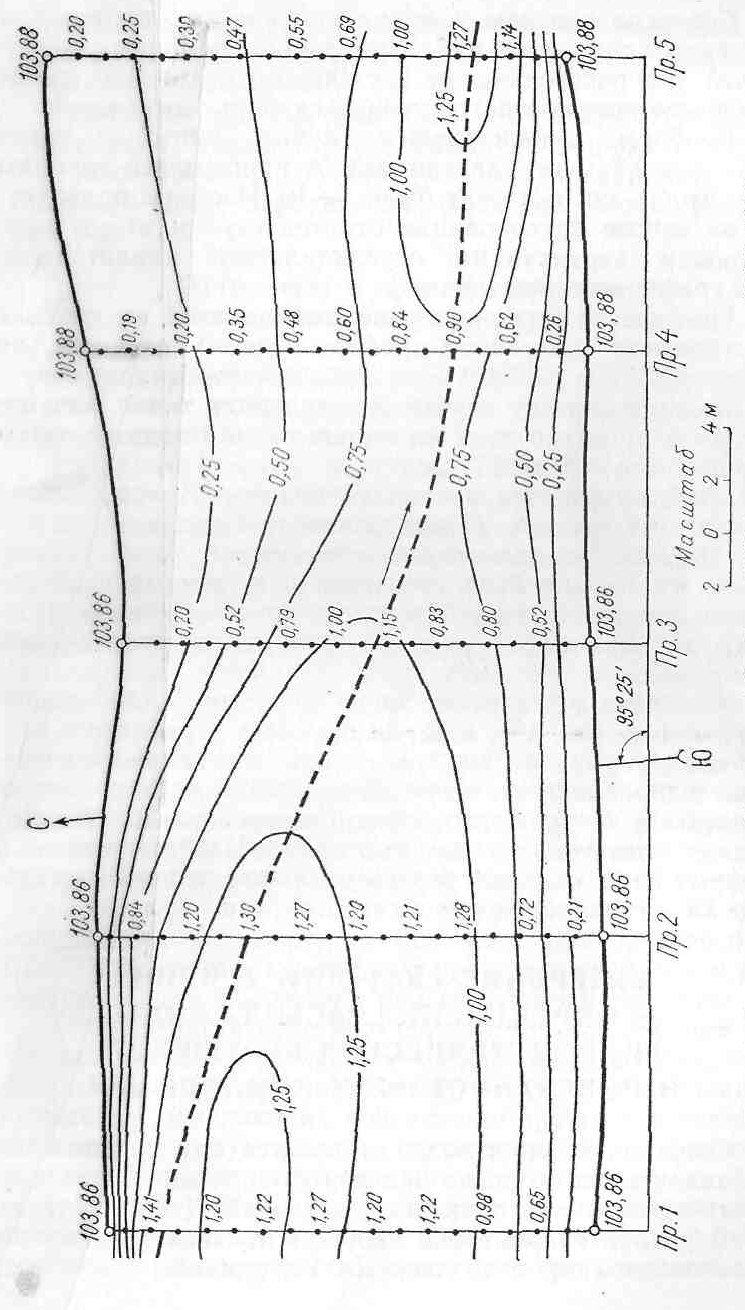

Рис. 12. План участка р. Березены («Геобаза БГУ») по размерам от 24/VI 1978 г.: сечение изобат 0,25 м; уровень воды 103,86 м абс.

Согласно записям в промерной книжке на каждом профиле плана реки наносятся точки промерных вертикалей (по расстоянию от постоянного начала); у точек выписываются соответствующие глубины со срезкой.

Изобаты (линии равных глубин) проводят через 0,25 или 0,5 м в зависимости от наибольшей глубины так, чтобы число изобат было 5—10. Изобаты проводятся на основе интерполяции отметок глубин между промерными вертикалями, осуществляемой аналитически или графически (чаще).

Графическая интерполяция выполняется на каждом построенном поперечном профиле водного сечения. Для этого согласно выбранному сечению изобат по вертикальному масштабу глубин определяются точки и их положение проектируется на линию уровня воды, а затем переносится на план.

Изобаты следует проводить плавно. В зависимости от местных повышений или понижений дна изобаты могут быть закругленными или замкнутыми, тогда направление их должно быть согласовано с точками наибольших и наименьших глубин по смежным профилям. Изобаты должны иметь надписи в разрыве и за пределами профилей.

На плане проводится линия пунктиром наибольших глубин (см. рис. 12), которая проходит через точки наибольших глубин на каждом створе, и стрелкой показывают направление течения. Указывается дата промеров, уровень, к которому отнесены промеры, сечение изобат, азимут магистрали и масштаб плана. Изобаты (линии и цифры) наносят синей, береговую линию зеленой, остальные линии и подписи черной тушью.

ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ ТЕЧЕНИЯ

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА ВОДЫ

ГИДРОМЕТРИЧЕСКОЙ ВЕРТУШКОЙ

И ПОВЕРХНОСТНЫМИ ПОПЛАВКАМИ

Скорость течения воды измеряется при определении расходов воды, а также при изучении течений и особенностей скоростного поля потока в реках (водоемах).

В речной гидрометрии скорости течения измеряются в основном гидрометрическими вертушками и поверх-

ностными поплавками. В последнее время поплавки получили широкое применение для измерения скоростей течения аэрометодами.

Наиболее распространенной в гидрометрической практике в нашей стране является гидрометрическая вертушка ГР-21 и ГР-21М (модернизированная), применяемая для определения расходов воды равнинных рек.