Свойства электромагнитных волн

Важнейшим результатом, который вытекает из сформулированной Максвеллом теории электромагнитного поля, стало предсказание возможности существования электромагнитных волн. Электромагнитная волна - распространение электромагнитных полей в пространстве и во времени.

Источник электромагнитного поля - электрические заряды, движущиеся с ускорением.

Электромагнитные волны, в отличие от упругих (звуковых) волн, могут распространяться в вакууме или любом другом веществе.

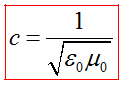

Электромагнитные волны в вакууме распространяются со скоростью c=299 792 км/с, то есть со скоростью света.

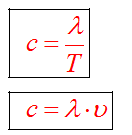

В веществе скорость электромагнитной волны меньше, чем в вакууме. Соотношение междудлиной волна, ее скоростью, периодом и частотой колебаний, полученные для механических волн выполняются и для электромагнитных волн:

Колебания вектора напряженности E и вектора магнитной индукции B происходят во взаимно перпендикулярных плоскостях и перпендикулярно направлению распространения волны (вектору скорости).

Электромагнитная волна переносит энергию.

1(3)

Вектор Пойнтинга (также вектор Умова — Пойнтинга) — вектор плотности потока энергии электромагнитного поля, одна из компонент тензора энергии-импульса электромагнитного поля. Вектор Пойнтинга S можно определить через векторное произведение двух векторов:

![]() (в

системе СГС),

(в

системе СГС),

![]() (в

СИ),

(в

СИ),

где E и H — векторы напряжённости электрического и магнитного полей соответственно.

1(4)

Радиоволны – это электромагнитные колебания, распространяющиеся в пространстве со скоростью света (300 000 км/сек). Кстати, свет это тоже электромагнитные волны, обладающие схожими с радиоволнами свойствами (отражение, преломление, затухание и т.п.).

Радиоволны переносят через пространство энергию, излучаемую генератором электромагнитных колебаний. А рождаются они при изменении электрического поля, например, когда через проводник проходит переменный электрический ток или когда через пространство проскакивают искры, т.е. ряд быстро следующих друг за другом импульсов тока.

Электромагнитное излучение характеризуется частотой, длиной волны и мощностью переносимой энергии. Частота электромагнитных волн показывает, сколько раз в секунду изменяется в излучателе направление электрического тока и, следовательно, сколько раз в секунду изменяется в каждой точке пространства величина электрического и магнитного полей. Измеряется частота в герцах (Гц) – единицах названных именем великого немецкого ученого Генриха Рудольфа Герца. 1 Гц – это одно колебание в секунду, 1 мегагерц (МГц) – миллион колебаний в секунду. Зная, что скорость движения электромагнитных волн равна скорости света, можно определить расстояние между точками пространства, где электрическое (или магнитное) поле находится в одинаковой фазе. Это расстояние называется длиной волны. Длина волны в метрах рассчитывается по формуле:

![]() или

примерно

или

примерно ![]() ,

,

где f – частота электромагнитного излучения в МГц.

Из формулы видно, что, например, частоте 1 МГц соответствует длина волны ок. 300 м. С увеличением частоты длина волны уменьшается, с уменьшением – догадайтесь сами. В дальнейшем мы убедимся, что длина волны напрямую влияет на длину антенны для радиосвязи.

Электромагнитные волны свободно проходят через воздух или космическое пространство (вакуум). Но если на пути волн встречается металлический провод, антенна или любое другое проводящее тело, то они отдают ему свою энергию, вызывая тем самым в этом проводнике переменный электрический ток. Но не вся энергия волны поглощается проводником, часть ее отражается от его поверхности и либо уходит обратно, либо рассеивается в пространстве. Кстати, на этом основано применение электромагнитных волн в радиолокации.

Еще одним полезным свойством электромагнитных волн является их способность огибать на своем пути некоторые препятствия. Но это возможно лишь в том случае, когда размеры объекта меньше, чем длина волны, или сравнимы с ней. Энергия, которую несут электромагнитные волны, зависит от мощности генератора (излучателя) и расстояния до него. По научному это звучит так: поток энергии, приходящийся на единицу площади, прямо пропорционален мощности излучения и обратно пропорционален квадрату расстояния до излучателя. Это значит, что дальность связи зависит от мощности передатчика, но в гораздо большей степени от расстояния до него.

Диапазон частот |

Наименование диапазона |

Наименование диапазона волн |

Длина волны |

3–30 кГц |

Очень низкие частоты (ОНЧ) |

Мириаметровые |

100–10 км |

30–300 кГц |

Низкие частоты (НЧ) |

Километровые |

10–1 км |

300–3000 кГц |

Средние частоты (СЧ) |

Гектометровые |

1–0.1 км |

3–30 МГц |

Высокие частоты (ВЧ) |

Декаметровые |

100–10 м |

30–300 МГц |

Очень высокие частоты (ОВЧ) |

Метровые |

10–1 м |

300–3000 МГц |

Ультравысокие частоты (УВЧ) |

Дециметровые |

1–0.1 м |

3–30 ГГц |

Сверхвысокие частоты (СВЧ) |

Сантиметровые |

10–1 см |

30–300 ГГц |

Крайневысокие частоты (КВЧ) |

Миллиметровые |

10–1 мм |

300–3000 ГГц |

Гипервысокие частоты (ГВЧ) |

Децимиллиметровые |

1–0.1 мм |

2(1)

Оптика – раздел физики, изучающий свойства и физическую природу света, а также его взаимодействие с веществом. Учение о свете принято делить на три части:

геометрическая или лучевая оптика, в основе которой лежит представление о световых лучах;

волновая оптика, изучающая явления, в которых проявляются волновые свойства света;

квантовая оптика, изучающая взаимодействие света с веществом, при котором проявляются корпускулярные свойства света.

Геометрическая оптика

|

|

|

|

Основные законы геометрической оптики были известны задолго до установления физической природы света.

Закон прямолинейного распространения света: в оптически однородной среде свет распространяется прямолинейно. Опытным доказательством этого закона могут служить резкие тени, отбрасываемые непрозрачными телами при освещении светом источника достаточно малых размеров («точечный источник»). Другим доказательством может служить известный опыт по прохождению света далекого источника сквозь небольшое отверстие, в результате чего образуется узкий световой пучок. Этот опыт приводит к представлению о световом луче как о геометрической линии, вдоль которой распространяется свет. Следует отметить, что закон прямолинейного распространения света нарушается и понятие светового луча утрачивает смысл, если свет проходит через малые отверстия, размеры которых сравнимы с длиной волны. Таким образом, геометрическая оптика, опирающаяся на представление о световых лучах, есть предельный случай волновой оптики при λ → 0. Границы применимости геометрической оптики будут рассмотрены в разделе о дифракции света.

На границе раздела двух прозрачных сред свет может частично отразиться так, что часть световой энергии будет распространяться после отражения по новому направлению, а часть пройдет через границу и продолжит распространяться во второй среде.

Закон отражения света: падающий и отраженный лучи, а также перпендикуляр к границе раздела двух сред, восстановленный в точке падения луча, лежат в одной плоскости (плоскость падения). Угол отражения γ равен углу падения α.

Закон преломления света: падающий и преломленный лучи, а также перпендикуляр к границе раздела двух сред, восстановленный в точке падения луча, лежат в одной плоскости. Отношение синуса угла падения α к синусу угла преломления β есть величина, постоянная для двух данных сред:

|

Закон преломления был экспериментально установлен голландским ученым В. Снеллиусом в 1621 г.

Постоянную величину n называют относительным показателем преломления второй среды относительно первой. Показатель преломления среды относительно вакуума называют абсолютным показателем преломления.

Относительный показатель преломления двух сред равен отношению их абсолютных показателей преломления:

n = n2 / n1. |

Законы отражения и преломления находят объяснение в волновой физике. Согласно волновым представлениям, преломление является следствием изменения скорости распространения волн при переходе из одной среды в другую. Физический смысл показателя преломления – это отношение скорости распространения волн в первой среде υ1 к скорости их распространения во второй среде υ2:

|

Абсолютный показатель преломления равен отношению скорости света c в вакууме к скорости света υ в среде:

|

2(2)

|

|

|

|

|

Линза может быть ограничена двумя выпуклыми сферическими поверхностями (двояковыпуклая линза - рис. а), выпуклой сферической поверхностью и плоскостью (плоско-выпуклая линза - рис. б), выпуклой и вогнутой сферическими поверхностями (вогнуто-выпуклая линза - рис. в). Эти линзы посередине толще, чем у краев, и все они называются выпуклыми:

Линзы, которые посередине тоньше, чем у краев, называются вогнутыми. На рисунке изображены три вида вогнутых линз: двояковогнутая -а, плосковогнутая -б, выпукло-вогнутая -в:

|

|

|

|

|

|

Тонкая линза. |

|

|

Мы будем рассматривать наиболее простой случай, когда толщина линзы l=|AB| пренебрежимо мала по сравнению с радиусами R1 и R2 поверхностей линзы и расстоянием предмета от линзы.

Такую линзу называют тонкой линзой. В дальнейшем, говоря о линзе, будет подразумеваться именно тонкая линза. Точки А и B в тонкой линзе расположены столь близко друг к другу, что их можно принять за одну точку, которую называют оптическим центром линзы и обозначают точкой О. Луч света, проходящий через оптический центр линзы, практически не преломляется. Прямую О1О2, проходящую через центры сферических поверхностей, которые ограничивают линзу, называют ее главной оптической осью. Главная оптическая ось тонкой линзы проходит через оптический центр. Любую другую прямую, проходящую через оптический центр, называют побочной оптической осью. |

Формула тонкой линзы

Величина d - расстояние от предмета до линзы, величина f - расстояние от линзы до изображения. Формула тонкой линзы:

2(3)

Оптическая система (англ. optical system) — совокупность оптических элементов (преломляющих, отражающих, дифракционных и т. п.), созданная для определённого формирования пучков световых лучей (в классической оптике), радиоволн (в радиооптике), заряженных частиц (в электронной и ионной оптике).

Оптическая схема — графическое представление процесса изменения света в оптической системе.

Оптический прибор (англ. optical instrument) — конструктивным образом оформленная для выполнения конкретной задачи оптическая система, состоящая, по крайней мере, из одного из базовых оптических элементов. В состав оптического прибора могут входить источники света и приёмники излучения. В иной формулировке, Прибор называют оптическим, если хотя бы одна его основная функция выполняется оптической системой.

Оптическая система предназначена для пространственного преобразования поля излучения до оптической системы (в «пространстве предметов») в поле после оптической системы (в «пространстве изображений»). Такое разделение «пространств» весьма условно, поскольку эти различные с точки зрения изменения структуры поля «пространства» могут в некоторых случаях (например при использовании зеркал) совпадать в трёхмерном физическом пространстве.

Преобразование поля из пространства предметов в пространство изображений производится, как правило, путем использования надлежащим образом осуществляемого явления интерференции излучения, определяющего структуру поля в пространстве предметов.[1].

Такая организация и достигается путём использования имеющих определённую форму оптических элементов, действие которых проявляется в явлении преломления, отражения и рассеяния излучения. Физической причиной всех этих явлений является интерференция

Интерференция волн — взаимное увеличение или уменьшение результирующей амплитуды двух или нескольких когерентных волн при их наложении друг на друга.[1]Сопровождается чередованием максимумов (пучностей) и минимумов (узлов) интенсивности в пространстве. Результат интерференции (интерференционная картина) зависит от разности фаз накладывающихся волн.

2(4)

Аберрации оптических систем

- погрешности изображений, даваемых оптическими системами. Проявляются в том, что оптические изображения в ряде случаев не вполне отчётливы, не точно соответствуют объекту или оказываются окрашенными. Наиболее значительны следующие виды аберраций. Сферическая аберрация — недостаток оптического изображения, заключающийся в том, что световые лучи, прошедшие вблизи оптической оси, и лучи, прошедшие через отдалённые от оси части оптической системы (например, линзы), не собираются в одну точку. Сферическая аберрация может быть практически почти полностью устранена применением специально рассчитанных комбинаций линз. Кома — недостаток оптического изображения (изображение точки имеет вид продолговатого несимметричного пятнышка), возникающий при косом прохождении световых лучей через оптическую систему. В случае простой линзы размеры пятнышка пропорциональны квадрату радиуса линзы и углу наклона светового пучка по отношению к оси. При больших углах наклона пучка к оси существенна аберрация, называемая Астигматизмом. Если при прохождении оптической системы сферическая световая волна деформируется и перестаёт быть сферической, то пучок лучей становится сложным: лучи пересекаются не в одной точке, а в двух взаимно перпендикулярных отрезках прямой линии, расположенных на некотором расстоянии друг от друга. Такой пучок называется астигматическим, а само явление — астигматизмом Аберрация оптической системы, называемая дисторсией выделяется неодинаковостью линейного увеличения в пределах всего поля изображения и приводит к нарушению геометрического подобия между объектом и его изображением. Оптические системы могут обладать сразу несколькими видами аберраций.

Исправление аберраций в сложных оптических системах производится надлежащим сочетанием линз и представляет трудную задачу. Устранение тех или иных видов аберраций обычно производится в соответствии с назначением оптической системы. Перечисленные А. о. с. называют геометрическими. Несовершенства изображения в оптических системах связаны также с волновой природой света. Они возникают из-за дифракции света на диафрагмах, оправах линз и т. п. Влияние дифракции обычно невелико по сравнению с другими А. о. с. Существует ещё Хроматическая аберрация, связанная с зависимостью показателя преломления от длины волны света, в результате чего при немонохроматическом свете изображения оказываются окрашенными.

3(1,2)

Внутренний фотоэффект - это фотоэффект, при котором оторванные от своих атомов или молекул электроны остаются внутри освещаемого вещества в качестве свободных.

Внутренний фотоэффект в кристаллических полупроводниках и некоторых диэлектриках состоит в том, что под действием света электропроводимость этих веществ увеличивается за счет возрастания в них числа свободных носителей тока - электронов проводимости, то есть происходит переход электрона из одной энергетической зоны (валентной) в другую (проводимости).

Внешним фотоэффектом называется испускание электронов веществом под действием электромагнитного излучения. Внешний фотоэффект наблюдается в твердых телах (металлах, полупроводниках, диэлектриках), а также в газах на отдельных атомах и молекулах (фотоионизация).

Внутренний фотоэффект – это вызванные электромагнитным излучением переходы электронов внутри полупроводника или диэлектрика из связанных состояний в свободные без вылета наружу. В результате концентрация носителей тока внутри тела увеличивается, что приводит к возникновению фотопроводимости (повышению электропроводности полупроводника или диэлектрика при его освещении) или к возникновению электродвижущей силы

Столетов установил три закона фотоэффекта, не утратившие своего значения и в настоящее время. В современном виде законы внешнего фотоэффекта формулируются следующим образом:

I. При фиксированной частоте падающего света число фотоэлектронов, вырываемых из катода в единицу времени, пропорционально интенсивности света(сила тока насыщения пропорциональна энергетической освещенности Ee катода).

II. Максимальная начальная скорость (максимальная начальная кинетическая энергия) фотоэлектронов не зависит от интенсивности падающего света, а определяется только его частотой ν.

III. Для каждого вещества существует красная граница фотоэффекта, т.е. минимальная частота света (зависящая от химической природы вещества и состояния его поверхности), ниже которой фотоэффект невозможен.

Качественное объяснение фотоэффекта с волновой точки зрения на первый взгляд не должно было бы представлять трудностей. Действительно, под действием поля световой волны, в металле возникают колебания электронов, амплитуда которых (например, при резонансе) может быть достаточной для того, чтобы электроны покинули металл, – тогда и наблюдается фотоэффект. Кинетическая энергия вырываемого электрона из металла должна была бы зависеть от интенсивности падающего света, т.к. с увеличением последней электрону передавалась бы большая энергия. Однако этот вывод противоречит II закону фотоэффекта. Т.к., по волновой теории, энергия, передаваемая электроном, пропорциональна интенсивности света, то свет любой частоты, но достаточно большой интенсивности должен был бы вырывать электроны из металла; иными словами, красной границы фотоэффекта не должно быть, что противоречит III закону фотоэффекта. Кроме того, волновая теория фотоэффекта не смогла объяснить безынерционность фотоэффекта, установленную опытами. Таким образом, фотоэффект необъясним с точки зрения волновой теории света.

Билет номер 19 <3

1(1,3)