- •Перкуссия сердца и сосудистого пучка

- •Границы относительной сердечной тупости

- •Перкуссия сосудистого пучка

- •Изменение границ сердца и сосудов в патологии

- •Смещение левой границы сердца влево.

- •Смещение левой границы сердца вправо.

- •Тоны сердца

- •Систола желудочков имеет несколько фаз {рис. 332):

- •Итак, для различия I и II тонов надо ориентироваться на:

- •Расщепление и раздвоение I и II тона

- •338). Фонокардиографически разница звуков определяется в пре

- •Раздвоение II тона порождается неодновременным окончанием систолы левого и правого желудочков.

- •Добавочные патологические тоны и щелчки

- •Тон открытия митрального клапана

- •Шумы сердца и сосудов

- •Функциональные (неорганические) шумы имеют следующие особенности:

- •Они очень непостоянные, лабильны, легко меняют громкость.

- •Основными причинами его возникновения считаются:

- •Обратите внимание еще раз на следующее:

- •II тон имеет нормальное звучание, акцент на легочной артерии отсутствует.

- •I тон ослаблен (приглушен) из-за отсутствия периода замкнутых клапанов;

- •II тон на аорте ослаблен из-за сращения створок и невысокого систолического давления в конце изгнания.

- •Диастолические шумы

- •Внесердечные патологические шумы

Смещение левой границы сердца влево.

Экстракардиальные причины: смещение средостения влево при сморщивании левого легкого, левостороннем плеврофиброзе, левостороннем ателектазе нижней доли легкого, удалении левого легкого, правостороннем экссудативном плеврите и напряженном пневмотораксе. Левая граница смещается кнаружи при высоком стоянии диафрагмы.

Кардиальные причины: гипертрофия и особенно дилатация левого желудочка при митральной недостаточности, аортальных пороках, некоторых врожденных пороках сердца, кардиосклерозе, остром инфаркте миокарда, постинфарктной аневризме легкого желудочка. Увеличение левой границы нередко сочетается с ее смещением вниз в VI и VII межреберье. Левая граница сердца нередко смещается влево при значительном увеличении (дилатации) правого желудочка и оттеснении им левого желудочка влево, а также при выпотном перикардите.

Смещение левой границы сердца вправо.

Наблюдается при смещении средостения вправо (удаление правого легкого, сморщивание правого легкого, правосторонни и плеврофиброз, обтурационный ателектаз средней и нижней доли справа), а также при слипчивом (констриктивном) перикардите При левостороннем экссудативном плеврите и пневмотораксе левую границу сердца определить невозможно.

Смещение верхней границы сердца вверх наблюдается при выраженной дилатации левого предсердия, что характерно для митральных пороков, особенно митрального стеноза, но может быть и при значительно расширенном правом желудочке за счет расширенного конуса легочной артерии.

Тотальное расширение границ сердца возможно при:

высоком стоянии диафрагмы (ожирение, высокое внутрибрюш- ное давление при метеоризме, асците, гигантской кисте яичника, беременности в последнем триместре);

выпотном перикардите (сердечная тупость приобретает форму треугольника с усеченной вершиной);

дилатации всех камер сердца (диффузный миокардит, дилата- ционная кардиопатия, тяжелый тиреотоксикоз, врожденные и приобретенные пороки в период декомпенсации, кардиосклероз в фазу декомпенсации);

при гипертрофии миокарда у спортсменов, занимающихся тяжелой атлетикой.

Тотальное уменьшение границ сердца отмечается при «капельном сердце», низком стоянии диафрагмы, констриктивном перикардите.

Ложное увеличение одной из границ сердца наблюдается при расположении патологического процесса с плотной, безвоздушной тканью по соседству с сердцем. Это бывает при осумкован- ном паракостальном плеврите, медиастенальном плеврите, грубых швартах плевры, опухоли средостения, опухоли и воспалительном уплотнении легкого

Ложное уменьшение границ сердца возникает при вздутии легких во время приступа бронхиальной астмы, при хронической эмфиземе легких, пневмоперикардиуме, пневмотораксе.

Изменение границ абсолютной сердечной тупости.

Увеличение границ абсолютной сердечной тупости возможно при опухоли заднего средостения с прижатием сердца к грудине, что приводит к оттеснению краев легких. Оттеснение краев легких возникает и при выпотном перикардите, в результате чего относительная и абсолютная сердечная тупость сливаются, они неразличимы. Границы абсолютной сердечной тупости расширяются при сморщивании краев легких.

Уменьшение границ абсолютной сердечной тупости вплоть до полного исчезновения отмечается при эмфиземе легких и левостороннем пневмотораксе.

Аускультация сердца

Цель аускультации — получить информацию о тонах и шумах сердца, возникающих при его работе.

Аускультация — главнейший и самый распространенный в клинике метод исследования сердца, вместе с тем он самый трудный для освоения. Для получения полной и объективной информации при аускультации сердца необходимо знать:

условия и правила аускультации, обязательные при каждом исследовании;

места проекции и места выслушивания клапанов сердца;

порядок выслушивания клапанов;

механизм образования I, II, III, IV тонов;

фазы сердечной деятельности;

физиологические варианты звучности тонов;

механизм образования шумов сердца;

признаки отличия тонов и шумов сердца от побочных (экстра кардиальных) шумов.

Полученные данные аускультации надо уметь анализирован» имитировать голосом и изображать графически, используя прин цип фонокардиографии.

Положение пациента при аускультации зависит от предстоящих задач. Обычно выслушивают сердце в вертикальном положении исследуемого стоя или сидя. Однако для полноты исследование аускультацию проводят в горизонтальном положении пациент лежащего на спине. С целью уточнения звуковой симптоматики

выслушивание проводится в положении пациента на левом боку, стоя при наклоне вперед, после физической нагрузки (20 приседаний), иногда в коленно-локтевом положении.

Сердце надо выслушивать при задержке дыхания пациента на полувыдохе на 10—20 с, или при полном выдохе. Этот прием повторяется несколько раз после небольшой (3—4 дыхания) передышки. Задержка дыхания необходима для устранения дыхательных шумов в легких, мешающих выслушиванию сердца. В помещении должна быть абсолютная тишина и нормальная температура воздуха. Грудная клетка пациента обнажается по пояс, волосы на груди смачиваются водой или смазываются вазелином или сбриваются, что необходимо для исключения дополнительных шумов. У женщин при аускультации верхушки сердца левая грудная железа отводится правой рукой пациентки вверх и вправо. Врач при аускультации располагается перед пациентом или справа от него.

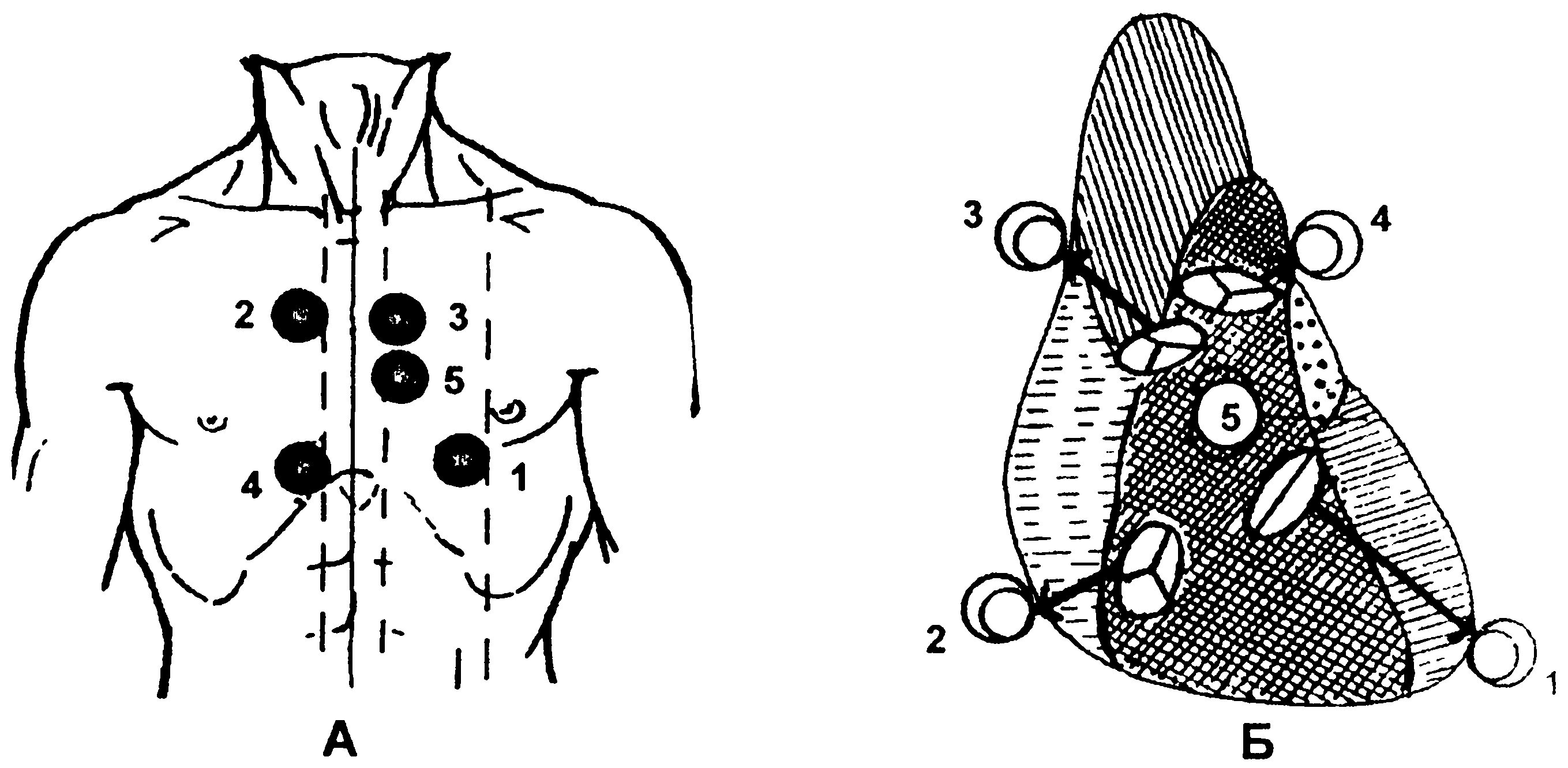

Места

проекции клапанов на переднюю грудную

стенку и места их выслушивания {рис.

329).

А — митральный клапан;

Места

проекции клапанов на переднюю грудную

стенку и места их выслушивания {рис.

329).

А — митральный клапан;

Б - клапан аорты;

В — клапан легочного ствола;

Г — трехстворчатый клапан.

Анатомически клапаны сердца и крупных сосудов (аорта и легочная артерия) расположены близко друг к другу и звуки, возникающие при их работе, наслаиваются. С целью их раз- деления используется известное правило распространения звука по току крови или по плотной массе мышцы.

Митральный клапан — проецируется на переднюю грудную стенку в месте прикрепления IV ребра к грудине слева. Выслушивается он на верхушке сердца, что обусловлено близким прилежанием к грудной клетке напряженной во время систолы массы левого желудочка, хорошо передающей звуки от митрального клапана.

Трехстворчатый клапан — проецируется на грудину на средине линии, соединяющей места прикрепления III ребра слева и V ребра справа. Выслушивается он у основания мечевидного отростка, на грудине против V—VI реберных хрящей, или на этом же уровне \ правого края грудины, то есть там, где правый желудочек более близко прилегает к передней грудной стенке.

Аортальный клапан — проецируется на грудину на уровне прикрепления третьих реберных хрящей. Выслушивается он во втором межреберье справа у края грудины, где аорта близко расположена к грудной стенке.

Клапан легочной артерии — проецируется во втором межреберье \ левого края грудины, здесь же он и выслушивается.

Для уточнения патологических звуковых явлений, возникаю щих в аортальном, митральном, реже — пульмональном клапана s дополнительно выслушивается V точка (точка Боткина—Эрба), расположенная у левого края грудины на уровне III—IV ребер.

Рис. 330. Порядок выслушивания сердца.

А. Вариант с учетом частоты поражения клапанов.

Точки: 1 — верхушка, митральный клапан; 2 — аорта, 11 межреберье у грудины справа; 3 — легочная артерия, II межреберье у грудины слева; 4 — трехстворчатый клапан, основание мечевидного отростка на грудине или у ее правого края на уровне V—VI межреберья; 5 — точка Боткина - Эрба, выслушивается аортальный и митральный клапаны.

Б. Вариант выслушивания по часовой стрелке.

Порядок выслушивания сердца может быть разным {рис. 330—Б) Первый вариант — аускультация клапанов проводится по часовой стрелке, сначала выслушивается митральный клапан, потом три- куспидальный. Суть этого приема заключается в том, что вначале выслушиваются клапаны, участвующие в образовании I тона (митральный и трикуспидальный). После этого выслушиваются клапаны, образующие II тон — аортальный, затем клапан легочной артерии. В дополнение аускультируется V точка.

Второй вариант порядка аускультации сердца основывается на принципе убывающей частоты поражения клапанов {рис. 330—А) — митральный, затем аортальный, далее клапан легочной артерии и, наконец, трикуспидальный клапан и V точка. Этот вариант используется наиболее часто.

Помимо основных точек аускультации сердца существуют дополнительные точки, куда проводятся патологические шумы при дефектах клапанов, патологии магистральных сосудов:

передняя и средняя аксиллярные линии слева на уровне верхушки — сюда проводятся шумы от митрального и аортального клапанов;

югулярная ямка, под- и надключичная область, сонный треугольник — сюда проводится шум при аортальном стенозе, коарктации (сужении) аорты;

межлопаточное пространство слева — зона проведения шума при аортальном стенозе, сужении, расширении (аневризме) и расслаивании аорты;

эпигастральная область в зоне мечевидного отростка — сюда проводится шум при пороке трикуспидального клапана.