- •«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

- •2.1.Основные понятия

- •2.2. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулируемая биологическая система.

- •2.3.1. Опорно-двигательный аппарат

- •2.3.2. Сердечно-сосудистая система (система кровообращения)

- •2.3.3. Дыхание. Дыхательная система

- •2.3.4. Нервная система

- •2.4 Обмен веществ и энергии — основа жизнедеятельности организма человека.

2.4 Обмен веществ и энергии — основа жизнедеятельности организма человека.

Единство организма человека с внешней средой проявляется прежде всего в непрекращающемся обмене веществ и энергии. Под обменом веществ (метаболизмом) принято понимать сложный постоянно протекающий, самосовершающийся и саморегулирующийся биохимический и энергетический процесс, связанный с поступлением в организм из окружающей среды различных питательных веществ, обеспечивающих постоянство химического состава и внутренних параметров организма, его жизнедеятельность, развитие и рост, размножение, способность к движению и адаптацию к изменяющимся условиям внешней окружающей среды.

Обмен веществ — это два взаимосвязанных противоположных процессов, протекающих одновременно, в результате которых происходит усвоение веществ, поступающих из окружающей среды и их биологическое превращение в потенциальную энергию (ассимиляция), а второй процесс, связанный с постоянным распадом веществ и выведение из организма продуктов распада (диссимиляция).

Эти процессы согласованы между собой и образуют целостную систему, обеспечивающую нормальную функциональную жизнедеятельность организма человека.

Процесс обмена веществ регулируется нервно-гуморальным (жидкостным) путем, то есть системой и железами внутренней секреции, усиливая или тормозя гормонообразование и поступление гормонов в кровь.

В обменных процессах участвуют белки, углеводы, жиры, вода и минеральные соли. Важная роль в этих процессах принадлежит также витаминам, которые являются катализаторами обменных процессов.

Так, например, на белковый обмен существенное влияние оказывает гормон щитовидной железы – тироксин; на углеводный обмен оказывает влияние гормон надпочечников – адреналин и гормон поджелудочной железы - инсулин; на жировой обмен влияют гормоны поджелудочной железы и щитовидной железы и др.

Общая интенсивность обменных процессов, в течение жизни меняется. Сразу после рождения человека скорость поступления в организм питательных веществ превышает скорость их распада. Это обеспечивает рост организма. К 17-19 годам различия в скорости процессов ассимиляции и диссимиляции постепенно сглаживаются, в организме к этому времени устанавливается динамическое равновесие между этими сторонами обменных процессов. С этого времени рост организма, по существу прекращается, но процесс ассимиляции все же преобладает. В возрасте от 25 до 60 лет в процессе обмена веществ наблюдается равновесие, при котором интенсивность процессов примерно равна. К старости в обменных процессах начинает преобладать диссимиляция, что приводит к снижению биосинтеза многих важнейших для жизнедеятельности организма веществ:

ферментов, структурных белков, легко доступных для использования источников энергии. Происходит снижение функциональных возможностей различных тканей, дистрофия мышц и снижение их силы, ухудшаются и качество нервной регуляции длительности органов и систем организма.

Пищеварительная система человека

Пищеварение — процесс механической и химической обработки пищи. Химическое расщепление питательных веществ на составляющие их простые компоненты, которые могут пройти сквозь стенки пищеварительного канала, осуществляется под действием ферментов, входящих в состав соков пищеварительных желез (слюнных, печени, поджелудочной и т. д.). Процесс пищеварения осуществляется поэтапно, последовательно. В каждом из отделов пищеварительного тракта своя среда, свои условия, необходимые для расщепления определенных компонентов пищи (белков, жиров, углеводов). Пищеварительный канал, общая длина которого составляет 8 – 10 м, состоит из следующих отделов:

1. Ротовая полость — в ней располагаются зубы, язык и слюнные железы. В ротовой полости пища механически измельчается с помощью зубов, ощущается ее вкус и температура, формируется пищевой комок с помощью языка. Слюнные железы через протоки выделяют свой секрет — слюну, и уже в ротовой полости происходит первичное расщепление пищи. Фермент слюны птиалин расщепляет крахмал до сахара.

2. Глотка имеет воронковидную форму и соединяет ротовую полость и пищевод. Она состоит из трех отделов: носовой части (носоглотки), ротоглотки и гортанной части глотки. Глотка участвует в проглатывании пищи, это происходит рефлекторно.

3. Пищевод — верхняя часть пищеварительного канала, представляет собой трубку длиной 25 см. Верхняя часть трубки состоит из поперечно-полосатой, а нижняя — из гладкой мышечной ткани. Трубка выстлана плоским эпителием. Пищевод транспортирует пищу в полость желудка.

4. Желудок — расширенная часть пищеварительного канала, стенки состоят из гладкой мышечной ткани, выстланы железистым эпителием. Железы вырабатывают желудочный сок. Основная функция желудка — переваривание пищи.

5. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Печень вырабатывает желчь, которая поступает в кишечник во время пищеварения. Поджелудочная железа также выделяет ферменты, расщепляющие белки, жиры, углеводы и вырабатывает гормон инсулин.

6. Кишечник начинается двенадцатиперстной кишкой, в которую открываются протоки поджелудочной железы и желчного пузыря.

7. Тонкий кишечник — самая длинная часть пищеварительной системы. Слизистая оболочка образует ворсинки, к которым подходят кровеносные и лимфатические капилляры. Через ворсинки происходит всасывание.

8. Толстый кишечник имеет длину 1,5 м, он вырабатывает слизь, содержит бактерии, расщепляющие клетчатку. Конечный отдел — прямая кишка — заканчивается анальным отверстием, через которое удаляются непереваренные остатки пищи.

Система органов выделения, ее строение и функции

Конечные продукты обмена выделяются из организма человека легкими (углекислый газ, летучие соединения, пары воды), кожей, кишечником (непереваренные остатки пищи) и через мочевыделительную систему. Органы мочевыделительной системы — почки, мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал.

Основной орган мочевыделительной системы — почки, которые представляют собой небольшие парные органы бобовидной формы массой 150 г, расположенные у позвоночника в поясничной области брюшной полости. Почка покрыта оболочками. На продольном разрезе у нее хорошо различимы два слоя: наружный — корковый и внутренний — мозговой. Мозговой слой слагается из отдельных участков — пирамид, разделенных столбиками коркового вещества. Основаниями пирамиды обращены к корковому слою, а верхушками — к центру почки, где расположена почечная лоханка. Ее узкий конец продолжается в мочеточник, открывающийся в мочевой пузырь, который представляет собой мышечный мешковидный орган, стенки которого могут растягиваться и утончаться. Выход из мочевого пузыря в мочеиспускательный канал закрыт двумя сильными мышечными утолщениями, которые открываются в момент мочеиспускания.

В корковом слое почки находятся около 1 млн. почечных капсул, похожих на рюмочки, стенки которых образованы однослойным эпителием. В «рюмочке»-капсуле находится капиллярный почечный клубочек, который выходит из нее в виде выносящей артерии. После фильтрации в капсуле образуется первичная моча — эта плазма без белков и клеток крови. Извитые канальцы густо оплетены сетью капилляров выносящей артерии. В этом канальце начинается обратное всасывание воды и нужных организму веществ (сахаров, белков) в капилляры. Оставшаяся жидкость, содержащая лишние соли, мочевую кислоту, мочевину и другие вредные продукты распада, а также аммиак — это вторичная моча, которая через мочеиспускательный канал рефлекторно удаляется из мочевого пузыря.

Функции почек:

Почки — биологические фильтры. Через почки из крови фильтруются и удаляются из организма лишняя вода, минеральные соли, продукты обмена, яды, лекарства.

Почки участвуют в гуморальной регуляции, поддерживают постоянство химического состава и свойств внутренних жидкостей организма.

Почки поддерживают гомеостаз — синтезируют биологически активные вещества, выделяют гормоны.

Работа почек регулируется вегетативной, нервной и гуморальной системами за счет увеличения и уменьшения кровотока через почки, что достигается уменьшением или увеличением просвета сосудов.

Эндокри́нная систе́ма — система регуляции деятельности внутренних органов посредством гормонов, выделяемых эндокринными клетками непосредственно в кровь, либо диффундирующих через межклеточное пространство в соседние клетки.

Эндокринная система делится на гландулярную эндокринную систему (или гландулярный аппарат), в котором эндокринные клетки собраны вместе и формируют железу внутренней секреции, и диффузную эндокринную систему. Железа внутренней секреции производит гландулярные гормоны, к которым относятся все стероидные гормоны, гормоны щитовидной железы и многие пептидные гормоны. Диффузная эндокринная система представлена рассеянными по всему организму эндокринными клетками, продуцирующими гормоны, называемые агландулярными — (за исключением кальцитриола) пептиды. Практически в любой ткани организма имеются эндокринные клетки.Содержание [убрать]

1 Функции эндокринной системы

2 Гландулярная эндокринная система

3 Диффузная эндокринная система

4 Регуляция эндокринной системы

5 См. также

[править]

Функции эндокринной системы

Принимает участие в гуморальной (химической) регуляции функций организма и координирует деятельность всех органов и систем.

Обеспечивает сохранение гомеостаза организма при меняющихся условиях внешней среды.

Совместно с нервной и иммунной системами регулирует

рост,

развитие организма,

его половую дифференцировку и репродуктивную функцию;

принимает участие в процессах образования, использования и сохранения энергии.

В совокупности с нервной системой гормоны принимают участие в обеспечении

эмоциональных реакций

психической деятельности человека.

Имму́нная систе́ма — подсистема, существующая у большинства животных и объединяющая органы и ткани, которые защищают организм от заболеваний, идентифицируя и уничтожая опухолевые клетки и патогены. Иммунная система распознает множество разнообразных возбудителей, от вирусов до паразитических червей, и отличает их от биомолекул клеток. Распознавание возбудителей усложнятся их адаптацией и эволюционным развитием новых методов успешного инфицирования организма-хозяина.

Конечной целью иммунной системы является уничтожение чужеродного агента, которым может оказаться болезнетворный микроорганизм, инородное тело, ядовитое вещество или переродившаяся клетка самого организма. Этим достигается биологическая индивидуальность организма.

В иммунной системе развитых организмов существует множество способов обнаружения и удаления чужеродных агентов, этот процесс называется иммунным ответом. Все формы иммунного ответа можно разделить на приобретённые и врождённые реакции. Основное различие между ними в том, что приобретённый иммунитет высокоспецифичен по отношению к конкретному типу антигенов и позволяет быстрее и эффективнее уничтожать их при повторном столкновении. Антигенами называют вызывающие специфические реакции организма молекулы, воспринимаемые, как чужеродные агенты. Например, у перенёсших ветрянку (корь, дифтерию) людей часто возникает пожизненный иммунитет к этим заболеваниям. В случае аутоиммунных реакций антигеном может служить молекула, произведенная самим организмом.

с истема

органов чувств

истема

органов чувств

Органы чувств - глаза, уши, язык, нос, осязание

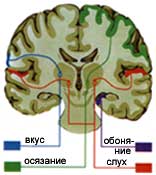

Органы чувств (глаза, уши, нос, язык, кожа) связывают нас с внешней средой, благодаря им мы познаем физические свойства тел и условия окружающей среды. Кроме того, они предупреждают об опасностях, которые нам угрожают.

Впечатления, воздействующие на рецепторы органов чувств, передаются через чувствительные нервы в головной мозг, который воспринимает получаемую информацию и идентифицирует ее (возникают ощущения). В этом случае нервные центры вырабатывают ответный сигнал, который поступает по двигательным нервам в различные органы для его исполнения.

Центры чувств в головном мозге

Рецепторы группируются в определенных зонах и образуют различные органы чувств: зрение, слух (включая чувство равновесия), обоняние, вкус и осязание.

центры чувств в головном мозге

Половая система

Половая система — это совокупность органов, обеспечивающих половое размножение организма. В ней образуются половые клетки — гаметы (сперматозоиды или яйцеклетки), а у многих организмов происходит оплодотворение и развитие оплодотворенной яйцеклетки.

В половой системе различают половые железы, или гонады, — семенники и яичники; половые пути — семяпроводы и яйцеводы; дополнительные, или придаточные, железы, ко-пулятивные органы и органы вынашивания (при живорождении). В гонадах образуются и созревают гаметы, которые выводятся из организма через половые пути. У самцов придаточные железы выделяют секрет, служащий физиологической средой для сперматозоидов, у самок — вещества, из которых образуются оболочки яиц (например, белок и скорлупа куриного яйца). Копулятивные органы обеспечивают при внутреннем оплодотворении процесс переноса спермы из тела самца в тело самки (копуляцию).

У животных половые железы и их протоки могут быть одиночными, парными или множественными. У многих водных животных при наружном оплодотворении гаметы выходят по протокам прямо во внешнюю среду. Мужские гаметы всегда образуются в значительно больших количествах, чем женские, для того чтобы увеличить вероятность оплодотворения.

Основные эволюционные изменения половой системы связаны с переходом от гермафродитизма к раздельнополости, от внешнего оплодотворения к внутреннему и от развития потомства вне тела к живорождению. У гер-мафродитных видов половые железы вырабатывают оба типа гамет. У раздельнополых организмов на стадии эмбрионального развития имеются зачатки как мужской, так и женской половой системы. Затем по'д действием половых гормонов развивается либо мужская, либо женская особь. У позвоночных органы половой и выделительной систгу. взаимосвязаны, поэтому часто говорят мочеполовой системе. С повышением уровня организации позвоночных происходит более или менее полное обособление половых путей от мочевых (костистые рыбы, хвостатые амфибии, высшие позвоночные)-

У большинства наземных форм (насекомые, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие и др.) для того, чтобы обеспечить внутреннее оплодотворение, образовались специальные ко-пулятивные органы. При этом значительно увеличилась вероятность встречи гамет, что вместе с возрастанием заботы о потомстве определило второе направление эволюции — уменьшение числа производимых яйцеклеток. Кроме того, в ряде групп независимо развились приспособления для вынашивания зародышей в теле матери и удлинился срок внутриутробной жизни. Наивысшее развитие эти приспособления получили у млекопитающих.

Мужская половая система человека . Семенники парные и расположены вне полости тела, в мошонке. Поэтому температура в семенниках оказывается на 3—4° ниже температуры брюшной полости, что очень важно для обеспечения нормального сперматогенеза. Кроме образования спермы семенники выполняют также функцию желёз внутренней секреции (см. Эндокринная система), вырабатывая мужские половые гормоны — андрогены. Под их действием формируются мужские вторичные половые признаки (например, борода, усы). Придаточные железы — предстательная железа и семенные пузырьки — вырабатывают семенную жидкость, которая служит для транспорта и питания сперматозоидов. Семявыносящий проток выходит из мошонки в брюшную полость и впадает в мочеиспускательный канал — уретру, представляющую собой узкую трубку, ведущую из мочевого пузыря наружу и проходящую внутри полового члена, выполняющего копулятивную функцию.

Женская половая система . Яйцеклетки созревают в двух яичниках, которые располагаются в полости тела. Яичники также являются одновременно железами внутренней секреции и вырабатывают женские половые гормоны — эстрогены. При овуляции (в среднем раз в 28 дней) зрелая яйцеклетка выходит в брюшную полость и попадает в расширенную воронку ближайшего из двух яйцеводов (фаллопиевых труб). Они представляют собой трубки, открывающиеся одним концом в брюшную полость вблизи яичников, а другим — в матку. Внутри трубки выстланы мерцательным эпителием, который создает ток жидкости, необходимый для движения яйцеклетки по направлению к матке.

Матка — орган, в котором плод развивается до родов. Она состоит из трех слоев — наружного соединительнотканного, мышечного (мио-метрия) и слизистой оболочки (эндометрия). Мышечный слой образован тремя слоями гладких мышечных волокон, которые позволяют матке сокращаться. Слизистая оболочка покрыта однослойным цилиндрическим эпителием, выполняющим секреторную функцию.

При копуляции семенная жидкость попадает во влагалище, а из него — в матку и трубы. Оплодотворение яйцеклетки обычно происходит в трубе, и там же начинается ее деление. Зародыш затем в течение нескольких дней спускается по трубе в матку, которая к этому моменту уже готова его принять. Здесь зародыш внедряется в богатую кровеносными сосудами слизистую оболочку матки. У зародыша есть оболочки — амнион, хорион и ал-лантоис, окружающие его со всех сторон и служащие для защиты и питания . Хорион врастает в стенку матки и вместе с клетками матки образует плаценту. Через нее зародыш получает питательные вещества, кислород и отдает продукты обмена и углекислый газ. На поздних стадиях развития тело плода соединяется с плацентой при помощи пупочного канатика. В норме период внутриутробного развития — беременность — длится у человека около 280 дней, после чего наступают роды.

Организм – сложная биологическая система. Все его органы связаны между собой и взаимодействуют. Нарушение деятельности одного органа приводит к нарушению деятельности других.

Формирование и совершенствование различных морфофизиологических функций и организма в целом зависят от их способности к дальнейшему развитию, что имеет во многом генетическую (врожденную) основу и особенно важно для достижения как оптимальных, так и максимальных показателей физической и умственной работоспособности. При этом следует знать, что способность к выполнению физической работы может возрастать многократно, но до определенных пределов, тогда как умственная деятельность фактически не имеет ограничений в своем развитии. Каждый организм обладает определенными резервными возможностями. Систематическая мышечная деятельность позволяет путем совершенствования физиологических функций мобилизовать те резервы, о существовании которых многие даже не догадываются. Причем адаптированный к нагрузкам организм обладает гораздо большими резервами, более экономно и полно может их использовать. Так, в результате целенаправленных систематических занятий физическими упражнениями объем сердца может увеличиваться в 2 – 3 раза, легочная вентиляция – в 20 – 30 раз, максимальное потребление кислорода возрастает на порядок, устойчивость к гипоксии значительно повышается. Организм с более высокими морфофункциональными показателями физиологических систем и органов обладает повышенной способностью выполнять более значительные по мощности, объему, интенсивности и продолжительности физические нагрузки. Особенности морфофункционального состояния разных систем организма, формирующиеся в результате двигательной деятельности, называют физиологическими показателями тренированности. Они изучаются у человека в состоянии относительного покоя, при выполнении стандартных нагрузок и нагрузок различной мощности, в том числе и предельных. Одни физиологические показатели менее изменчивы, другие более и зависят от двигательной специализации и индивидуальных особенностей каждого занимающегося.

Основное средство физической культуры в процессе двигательной тренировки это физические упражнения. Во многих учебниках физиологии приводятся данные о том, что процесс упражнения стал предметом научного исследования под влиянием эволюционного учения Ж. Ламарка и Ч. Дарвина только в "1" в. В 1809 г. Ламарк опубликовал материал, где отметил, что у животных, обладающих нервной системой, развиваются органы, которые упражняются, а органы, которые не упражняются – слабеют и уменьшаются. Заслугой П.Ф. Лесгафта, известного анатома и отечественного общественного деятеля 19 – начала 20 в., было то, что он показал конкретную морфологическую перестройку организма и отдельных органов человека в процессе упражнений и тренировки.

Известные российские физиологи И.М. Сеченов и И.П. Павлов показали роль центральной нервной системы в развитии тренированности на всех стадиях упражнения при формировании приспособительных процессов организма. В дальнейшем многие исследователи доказали, что упражнение вызывает глубокую перестройку во всех органах, и системах организма человека. Сущность упражнения (а следовательно, и тренировки) составляют физиологические, биохимические, морфологические изменения, возникающие под воздействием многократно повторяющейся работы или других видов активности и при изменяющейся нагрузке и отражающие единство расхода и восстановления функциональных и структурных ресурсов в организме.

В ходе тренировки развитие работоспособности организма имеет разную динамику, но оно характеризует изменения, происходящие в организме в процессе упражнения, и отражает как наследственные качества организма, так и. методы их развития и совершенствования, Таким образом, эффективность упражнения, находящая выражение в виде результата (достижение здоровья, успех в умственной, спортивной и другой деятельности), может иметь разные пути и динамику на всем пути процесса тренировки. Важная задача упражнения – сохранить здоровье и работоспособность на оптимальном уровне за счет активизации восстановительных процессов.

В ходе упражнения совершенствуются высшая нервная деятельность, функции центральной нервной, нервно-мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной, выделительной и других систем, обмен веществ и энергии, а также системы их нейрогуморального регулирования. Так, к числу показателей тренированности в покое можно отнести:

1) изменения в состоянии центральной нервной системы, увеличение подвижности нервных процессов, укорочение скрытого периода двигательных реакций;

2) изменения опорно-двигательного аппарата (увеличенная масса и возросший объем скелетных мышц, гипертрофия мышц, сопровождаемая улучшением их кровоснабжения, положительные биохимические сдвиги, повышенная возбудимость и лабильность нервно-мышечной системы);

3) изменения функции органов дыхания (частота дыхания у тренированных в покое меньше, чем у нетренированных); кровообращения (частота сердечных сокращений в покое также меньше, чем у нетренированных); состава крови и т.п.

Заключение

В основе жизнедеятельности организма лежит процесс автоматического поддержания жизненно важных факторов на необходимом уровне, всякое отклонение от которого ведет к немедленной мобилизации механизмов, восстанавливающих этот уровень (гомеостаз).

Гомеостаз – совокупность реакций, обеспечивающих поддержание или восстановление относительно динамического постоянства внутренней среды и некоторых физиологических функций организма человека (кровообращения, обмена веществ, терморегуляции и др.). Этот процесс обеспечивается сложной системой координированных приспособительных механизмов, направленных на устранение или ограничение факторов, воздействующих на организм как из внешней, так и из внутренней среды. Они позволяют сохранять постоянство состава, физико-химических и биологических свойств внутренней среды, несмотря на изменения во внешнем мире и физиологические сдвиги, возникающие в процессе жизнедеятельности организма. В нормальном состоянии колебания физиологических и биохимических констант происходят в узких гомеостатических границах, и клетки организма живут в относительно постоянной среде, так как они омываются кровью, лимфой и тканевой жидкостью. Постоянство физико-химического состава поддерживается благодаря саморегуляции обмена веществ, кровообращения, пищеварения, дыхания, выделения и других физиологических процессов.

Организм – сложная биологическая система. Все его органы связаны между собой и взаимодействуют. Нарушение деятельности одного органа приводит к нарушению деятельности других.

Огромное количество клеток, каждая из которых выполняет свои, присущие только ей функции в общей структурно-функциональной системе организма, снабжаются питательными веществами и необходимым количеством кислорода для того, чтобы осуществлялись жизненно необходимые процессы энергообразования, выведения продуктов распада, обеспечения различных биохимических реакций жизнедеятельности и т.д. Эти процессы происходят благодаря регуляторным механизмам, осуществляющим свою деятельность через нервную, кровеносную, дыхательную, эндокринную и другие системы организма.

Формирование и совершенствование различных морфофизиологических функций и организма в целом зависят от их способности к дальнейшему развитию, что имеет во многом генетическую (врожденную) основу и особенно важно для достижения как оптимальных, так и максимальных показателей физической и умственной работоспособности. При этом следует знать, что способность к выполнению физической работы может возрастать многократно, но до определенных пределов, тогда как умственная деятельность фактически не имеет ограничений в своем развитии. Каждый организм обладает определенными резервными возможностями. Систематическая мышечная деятельность позволяет путем совершенствования физиологических функций мобилизовать те резервы, о существовании которых многие даже не догадываются. Причем адаптированный к нагрузкам организм обладает гораздо большими резервами, более экономно и полно может их использовать. Так, в результате целенаправленных систематических занятий физическими упражнениями объем сердца может увеличиваться в 2 – 3 раза, легочная вентиляция – в 20 – 30 раз, максимальное потребление кислорода возрастает на порядок, устойчивость к гипоксии значительно повышается.

Организм с более высокими морфофункциональными показателями физиологических систем и органов обладает повышенной способностью выполнять более значительные по мощности, объему, интенсивности и продолжительности физические нагрузки. Особенности морфофункционального состояния разных систем организма, формирующиеся в результате двигательной деятельности, называют физиологическими показателями тренированности. Они изучаются у человека в состоянии относительного покоя, при выполнении стандартных нагрузок и нагрузок различной мощности, в том числе и предельных. Одни физиологические показатели менее изменчивы, другие более и зависят от двигательной специализации и индивидуальных особенностей каждого занимающегося.

Список использованной литературы.

Методические указания по физической культуре от Окшина В.Ю/ http://www.5ballov.ru/referats/preview/76794/ 19.11.2009.

Иммунная система/ http://ru.wikipedia.org/wiki/Иммунная_система / 20.11.2009.

Система органов выделения, ее строение и функции/ http://medbookaide.ru/books/fold1002/book1002/p52.php#head270 / 19.11.2009.

Анатомия человека. Органы чувств. Центры чувств в головном мозге/http://galka.ru/organi-chuvstv.html / 20.11.2009.

Биопедия. Энциклопедия биологии. Половая система/ http://biopedia.ru/187/ 23.11.2009.

Пищеварительная система человека/ http://medbookaide.ru/books/fold1002/book1002/p45.php/ 20.11.2009.

Эндокринная система человека/ http://ru.wikipedia.org/wiki/Эндокринная_система_человека/ 21.11.2009.

.