- •Глава 1

- •17 Вопрос Экономика

- •18 Вопрос Социально-политическое развитие

- •Глава 1

- •20 Вопрос Политика «большой дубинки» и «дипломатия доллара»

- •Глава 3

- •21 Вопрос Причины революции

- •24 Вопрос Первая мировая война

- •26 Вопрос Повстанческие движения

- •27 Вопрос Новые концепции освободительной борьбы. Апризм

- •Глава 7

- •28 Вопрос Усиление роли государства в экономике

- •29 Вопрос Революция 1933—1934 гг. На Кубе

- •31 Вопрос «Импортзамещающая индустриализация»

- •32 Вопрос Усиление демократических тенденций

- •Глава 9 национал-реформизм

- •33 Вопрос Национал-реформистские течения

- •34 Вопрос Аргентина

- •35 Вопрос Куба

- •Глава 13

- •39 Вопрос «Доктрина экла». Программа «Союз ради прогресса»

- •40 Вопрос Интервенция сша в Доминиканской Республике

- •41 Вопрос Правительство Народного единства в Чили

- •Глава 16

- •43 Вопрос Новый этап в политике модернизации

- •44 Вопрос Военно-диктаторские режимы

- •Глава 16

- •45 Вопрос Чили

- •46 Вопрос Куба

- •46 Вопрос Куба

44 Вопрос Военно-диктаторские режимы

Наиболее полное воплощение правый вариант модернизации получил в условиях террористических режимов в Бразилии, Аргентине и Чили.

В Бразилии, где военно-диктаторский режим существовал с 1964 г., курс на модернизацию стал осуществляться еще в 60-е гг. В октябре 1969 г. на пост президента военными кругами был выдвинут генерал Э. Гаррастазу Мёдиси (1969— 1974). Годы его правления совпали с подъемом революционных и реформистских движений в Латинской Америке. Для Бразилии же это был период наибольших успехов. Прирост ВВП в среднем за год превышал 11%, что дало повод говорить о «бразильском чуде». В стране строились гигантские гидроэнергетические комплексы. В 1977 г. была введена в строй первая атомная электростанция (АЭС). ВВП страны в 1980 г. превысил уровень 1970 г. в 2,3 раза. По общему объему ВВП Бразилия передвинулась с 28-го на 8-е место среди несоциалистических стран мира. На ее долю приходилось 18,8% промышленного производства всех развивающихся государств трех континентов. Удельный вес готовых промышленных изделий и полуфабрикатов в экспорте страны достиг 56% .

Население Бразилии увеличилось с 93 млн человек в 1970 г. до 142 млн — в 1987 г. Удельный вес городских жителей возрос с 56 до 76% .

Экономический бум был обеспечен в значительной степени сокращением расходов на оплату труда и повышением нормы прибыли. За 1965—1974 гг. реальная заработная плата уменьшилась на 31% при росте производительности труда на 56%. Большинство бразильцев оказались отчужденными от достижений экономического прогресса. Обильный приток иностранного капитала был не менее важным источником роста производства. Прямые иностранные капиталовложения увеличились с 3,6 млрд долларов в 1968 г. до 19,2 млрд — в 1981 г. Десятки миллиардов долларов получила Бразилия в виде внешних займов и кредитов, что увеличило ее внешний долг с 5,2 млрд долларов в 1970 г. до 100 млрд — в 1984 г. Военно-технократическая элита, непосредственно находившаяся у власти, большую роль отводила мобилизации ресурсов государства и госсектора на осуществление перестройки бразильской экономики.

Мировой экономический кризис 1974—1975 гг. и рост цен на импортируемую нефть осложнили ситуацию и привели к замедлению среднегодовых темпов роста бразильской экономики до 6,5% в 1975—1980 гг., хотя это были высокие темпы. Увеличилась инфляция (с 17,8% в среднем за год в 1970— 1973 гг. до 30—45% в 1974—1978 гг.). Стали заметнее социальные и политические негативные последствия «бразильской модели». Правительство генерала Э. Гайзела (1974—1979) столкнулось с оппозиционными диктатуре настроениями в разных слоях общества. После устранения угрозы слева и укрепления своих экономических позиций промышленно-финансовая элита стала склоняться к либерализации режима. Сужение социальной базы военного правительства показали выборы в Национальный конгресс 1974 и 1978 гг. Единственная легальная оппозиционная партия — Бразильское демократическое действие (БДД), объединившая всех недовольных, опередила правительственный Национальный союз обновления (АРЕНА). Конференция епископов в 1975 г. потребовала восстановления прав человека. На развитие ситуации повлияли и международные факторы: революция 1974— 1976 гг. в Португалии, процесс демократизации в Испании в 1976—1977 гг., усилившееся с 1977 г. давление на Бразилию со стороны правительства Картера в США, выступившего с осуждением диктаторских форм правления и с лозунгами защиты прав человека и демократических свобод. В июне 1978 г. правительство Гайзела разработало программу либерализации режима, которая должна была проводиться «сверху» и постепенно. В качестве первоочередных мер были отменены чрезвычайные полномочия президента, цензура печати и часть репрессивных законов. Но срок президентства был продлен с пяти до шести лет.

Во внешней политике правительства Гайзела наметился отход от безоговорочной ориентации на США в пользу приоритета национальных торгово-экономических интересов с целью превращения страны в региональный центр силы, автономный от Соединенных Штатов. Бразилия отказалась подписать

Неолиберальный вариант модернизации. Военные режимы 70-80-х гг.

договор о нераспространении ядерного оружия и приступила к разработке собственной программы, заключив в 1975 г. соглашение с ФРГ о сотрудничестве в области ядерной энергетики, что вызвало недовольство американских властей. В 1978 г. в ответ на критику президентом Дж. Картером нарушений прав человека в Бразилии правительство Гайзела обвинило Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела страны и отказалось от военной помощи США и сотрудничества. Было объявлено о введении 200-мильной зоны территориальных вод. Активизировались торгово-экономические связи с развивающимися государствами Азии и особенно Африки. Бразильская республика все более солидаризировалась с ними в критике расизма, неравноправных экономических отношений, претендуя на лидирующую роль в «третьем мире». Взамен на поставки оружия и техническую помощь Ираку и Ливии бразильское правительство добилось стабильного импорта ближневосточной нефти. Для развития отношений с африканскими странами, главным образом с бывшими португальскими колониями, широко использовалась концепция расовой и географической близости стран. Стали улучшаться торгово-экономические отношения с Советским Союзом, товарооборот с которым увеличился в 12 раз и достиг в 1983 г. 0,9 млрд долларов.

В Аргентине неолиберальный вариант модернизации активно осуществлялся после переворота 24 марта 1976 г. Вся полнота власти перешла к военной хунте в составе командующих тремя родами войск. Хунта назначила президентом командующего сухопутными силами генерала X. Р. Видёлу (1976—1981). Действие конституции было приостановлено, конгресс распущен, деятельность всех партий «временно приостановлена», власть на местах передана военным губернаторам. Была распущена ВКТ, большинство профсоюзов поставлено под контроль военных.

Идеологической основой режима, выражавшего интересы реакционных кругов промышленно-финансовой элиты, стала, как и в Бразилии, «доктрина национальной безопасности», дополненная концепцией «внутренней войны» с противниками диктатуры. Армия и репрессивные службы развернули беспощадную борьбу с леворадикальными вооруженными организациями и в течение двух лет в основном разгромили их. Аресты и жестокие истязания участников рабочего и демократического движений приняли массовый характер. Многие тысячи из них были убиты, пропали без вести.

Творцом экономической политики военного правительства был виднейший представитель аргентинских монополистических кругов X. А. Мартйнес де Ос, министр экономики в правительстве Виделы с 1976 по 1981 г., сторонник монетаристских концепций М. Фридмена. Модернизация экономики заключалась в сокращении госсектора и государственных расходов, отказе от протекционистской поддержки местной промышленности, в поощрении крупного частного капитала и рыночной экономики, стимулировании конкурентоспособного экспортного производства. Осуществлялась политика активного привлечения иностранного капитала, а также сдерживания роста заработной платы при свободе цен и сокращении расходов на социальную сферу. Была проведена техническая реконструкция крупных предприятий, возросла производительность труда на них. Сооружались и вводились в строй новые гидроэлектростанции. В 1977 г. вступила в строй вторая АЭС. Атомные электростанции стали давать 8% всей электроэнергии в стране. Заметно увеличилась агроэкспортная продукция при некотором сокращении занятого в сельском хозяйстве населения.

Однако развитие модернизированных предприятий способствовало разорению основной массы предпринимателей и сокращению производства традиционных отраслей промышленности. С 1980 г. страна вступила в затяжной экономический кризис. К 1983 г. промышленное производство оказалось на уровне 1970 г. Уменьшилась численность рабочих и служащих в обрабатывающей промышленности, главным образом в текстильной, швейной, обувной, пищевой, в металлургической, а также в машиностроении. В начале 80-х гг. насчитывалось свыше 1,6 млн безработных и частично занятых (15—18% ЭАН). Доля заработной платы в национальном доходе уменьшилась за годы военного режима с 45 до 28—30%.

Большие внешние займы и кредиты были израсходованы малопродуктивно, задолженность выросла с 9 до 44 млрд долларов (1983), оплата по ней стала значительной экономической проблемой, осложнявшей модернизаторские планы. Не удалось сдержать инфляцию, остававшуюся на уровне 90— 160% в год, а в 1983 г. достигшую 434%. Всего с 1976 по 1983 г. цены выросли в 410 раз. Несмотря на запреты, ежегодно бастовали сотни тысяч трудящихся.

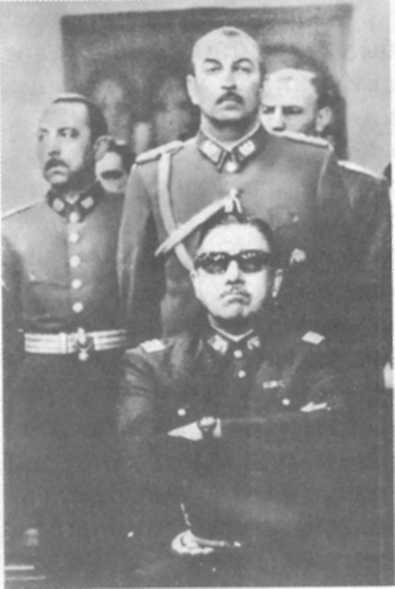

В Чили после контрреволюционного переворота 11 сентября 1973 г. у власти оказалась военная хунта в составе командующих тремя родами войск и корпуса карабинеров во главе с генералом Пиночетом1, утвержденным вскоре президентом Чили с чрезвычайными полномочиями . на неопределенный срок. В стране была объявлена «внутренняя война с марксизмом», введено осадное положение (замененное в 1978 г. на «чрезвычайное»). Было отменено действие конституции, гражданских свобод, распущен Национальный конгресс, объявлены вне закона партии Народного единства, запрещен Единый профцентр трудящихся (КУТ). Деятельность всех остальных

партий объявлялась «приостановленной», а в 1977 г. вообще была запрещена. Профсоюзы были поставлены под контроль властей. Многие чилийцы подверглись арестам, тысячи из них после изуверских пыток были убиты без суда и следствия. Тюрьмы были переполнены. Национальный стадион, заброшенные горняцкие поселки и ряд других объектов были спешно превращены в концентрационные лагеря. Воцарился произвол репрессивных служб, среди которых особое значение

Военная хунта Чили

во главе с Аугусто Пиночетом

(на переднем плане), 1973 г.