- •Тема 1. Механические колебания

- •Вопрос 1. Гармонические колебания. Скорость и ускорение гармонического колебания. Энергия гармонического колебания

- •Вопрос 2. Затухающие колебания. Декремент затухания. Апериодические колебания.

- •Вопрос 3. Вынужденные колебания. Резонанс.

- •Вопрос 4. Сложное колебание и его гармонический спектр.

- •Тема 2. Механические волны

- •Вопрос 5. Виды волн в упругой среде. Принцип Гюйгенса. Уравнение волны.

- •Вопрос 6. Интерференция волн в упругой среде.

- •Тема 3. Акустика

- •Вопрос 9. Виды звуков. Физические характеристики звука

- •Вопрос 10. Характеристики слухового ощущения и их связь с физическими характеристиками звука. Звуковые измерения.

- •Вопрос 11. Физические основы работы аппарата слуха человека.

- •Вопрос 12. Ультразвук. Приемники и источники ультразвука. Действие ультразвука на ткани организма. Использование ультразвука в медицине.

- •Тема 4. Биореология

- •Вопрос 13. Внутреннее трение в жидкости. Уравнение Ньютона. Ньютоновские и неньютоновские жидкости.

- •Вопрос 14. Течение жидкости в цилиндрических трубах. Формула Гагена-Пуазейля. Гидравлическое давление.

- •Вопрос 15. Ламинарное и турбулентное течение жидкости. Число Рейнольдса.

- •Тема 5. Физические основы гемодинамики

- •Вопрос 16. Физическая модель сердечно-сосудистой системы. Пульсовая волна.

- •Вопрос 17. Механическая работа и мощность сердца. Физические основы клинического метода определения давления крови.

- •Тема 6. Биоэлектрогенез

- •Вопрос 18. Электрический диполь и его поле.

- •Вопрос 19. Физические основы электрокардиографии. Отведения при экг (стандартные, усиленные, грудные).

- •Тема 7. Действие постоянных и переменных токов и полей на ткани организма.

- •Вопрос 20. Цепи переменного тока с омическим сопротивлением, емкостью, индуктивностью.

- •Вопрос 21. Импеданс полной цепи переменного тока. Сдвиг фаз. Резонанс напряжений.

- •Вопрос 22. Импеданс тканей организма. Эквивалентная электрическая схема. Оценка жизнеспособности тканей и органов по частотной зависимости импеданса.

- •Вопрос 23. Физические процессы в тканях организма под действием электромагнитных высокочастотных токов и полей.

- •Вопрос 24. Импульсный сигнал и его параметры. Изменение формы импульсного сигнала при прохождении им линейных цепей.

- •Вопрос 25. Действие импульсных низкочастотных токов на ткани организма. Электростимуляция. Аккомодация. Диадинамические токи.

- •Тема 8. Медицинская электроника

- •Вопрос 26. Надежность электромедицинской аппаратуры.

- •Вопрос 27. Электроды для съема биоэлектрического сигнала. Требования к ним.

- •Вопрос 28. Датчики медико-биологической информации. Характеристики датчиков. Погрешности датчиков.

- •Тема 9. Интерференция и дифракция света

- •Вопрос 29. Общий случай интерференции

- •Вопрос 30. Интерференция света в тонких пленках. Просветление оптики. Интерференционные зеркала.

- •Вопрос 31. Дифракция света на щели

- •Вопрос 32. Дифракционная решетка. Дифракционный спектр.

- •Тема 10. Поляризация света

- •Вопрос 33. Свет естественный и поляризованный. Закон Малюса.

- •Вопрос 34. Поляризация при двойном лучепреломлении. Дихроизм.

- •Вопрос 35. Вращение плоскости поляризации. Поляриметрия.

- •Тема 11. Физика зрения. Микроскопия.

- •Вопрос 36. Оптическая система глаза. Аккомодация. Угол зрения. Разрешающая способность глаза.

- •Вопрос 37. Чувствительность глаза к свету и цвету.

- •Вопрос 38. Оптический микроскоп. Ход лучей. Увеличение. Разрешающая способность. Апертурный угол. Иммерсионные системы. Полезное увеличение.

- •Тема 12. Тепловое излучение тел

- •Вопрос 39. Характеристики теплового излучения. Абсолютно черное тело. Серые тела. Закон Кирхгофа, выводы из него.

- •Вопрос 40. Законы излучения абсолютно черного тела (Стефана-Больцмана, Вина). Формула Планка. Использование термографии в диагностике.

- •Тема 13. Поглощение света веществом.

- •Вопрос 41. Закон Бугера –Ламберта –Бера. Оптическая плотность. Концентрационная колориметрия.

- •Вопрос 42. Оптические атомные эмиссионные спектры. Молекулярные спектры. Применение спектрофотометрии в медицине и биологии.

- •Тема 14. Рентгеновское излучение

- •Вопрос 43. Тормозное рентгеновское излучение. Спектр излучения и его граница. Характеристическое рентгеновское излучение.

- •Вопрос 44. Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом.

- •Вопрос 45. Физические основы рентгенографии.

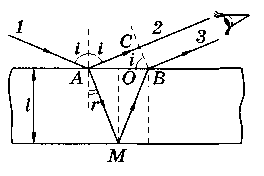

Вопрос 30. Интерференция света в тонких пленках. Просветление оптики. Интерференционные зеркала.

Образование когерентных волн и интерференция происходят также при попадании света на тонкую прозрачную пластинку или пленку.

Пучок света падает на плоскопараллельную пластинку (см рис.). Луч 1 из этого пучка попадает в точку А, частично отражается (луч 2), частично преломляется (луч AM). Преломленный луч испытывает отражение на нижней границе пластинки в точке М. Отраженный луч, преломившись в точке В, выходит в первую среду (луч 3). Лучи 2 и 3 образованы от одного луча, поэтому они когерентны и будут интерферировать.

Найдем оптическую разность хода лучей 2 и 3. Для этого из точки В проведем нормаль ВС к лучам. От прямой ВС до встречи лучей их оптическая разность хода не изменится, линза или глаз не внесут дополнительной разности фаз. До расхождения в точке А эти лучи в совокупности с другими, параллельными им, не показанными на рис. 19.4, формировали луч 1 и поэтому, естественно, имели одинаковую фазу. Луч 3 прошел расстояние |АМ| + |МВ| в пластинке с показателем преломления п, луч 2 — расстояние \АС\ в воздухе, поэтому их оптическая разность хода

![]()

так как |АМ| = |МВ|. Согласно закону преломления,

![]()

где i — угол падения, г — угол преломления.

И з

АМО

находим:

|АМ|

=

|OM|/cos

r

= l/cos

r,

|АО| = |ОМ| tgr

== l

tgr

(l

— толщина

пластинки).

Из АСВ

находим |АС| = |AB|sin

i

= 2|АО| х х sin

i.

Учитывая

эти равенства, а также (19.13), получаем

|АС| = 2lntg

r

sin

r

= = 2ln

sin2

r/cos

r.

з

АМО

находим:

|АМ|

=

|OM|/cos

r

= l/cos

r,

|АО| = |ОМ| tgr

== l

tgr

(l

— толщина

пластинки).

Из АСВ

находим |АС| = |AB|sin

i

= 2|АО| х х sin

i.

Учитывая

эти равенства, а также (19.13), получаем

|АС| = 2lntg

r

sin

r

= = 2ln

sin2

r/cos

r.

Тогда оптическая разность хода интерферирующих волн равна

![]()

В формуле (19.14) не учтено одно важное обстоятельство. Опыт показывает, что при отражении света от среды оптически более плотной, т. е. с большим показателем преломления, фаза волны изменяется на л, что соответствует изменению оптической разности хода на l/2, т. е. при отражении света от среды оптически более плотной происходит «потеря полволны».

Если бы оба луча 2 и 3 теряли полволны, то это не изменило бы выражения для . Однако луч 2 отражается от среды оптически более плотной (точка А) и теряет полволны, а луч 3 отражается от среды оптически менее плотной (точка М), его фаза при этом не изменяется. С учетом потери полволны оптическая разность хода

![]()

Так

как

![]() то можно

выразить и через угол падения:

то можно

выразить и через угол падения:

![]()

Для максимума интерференции [см. (19.10), (19.16)] имеем

![]()

Для минимума интерференции имеем

![]()

Данные формулы соответствуют интерференции в отраженном свете. В проходящем свете максимумы и минимумы меняются местами, условия максимума и минимума меняются на противоположные.

Особый практический интерес имеет интерференция в тонких пленках в связи с созданием устройств, уменьшающих долю световой энергии, отраженной оптическими системами, и увеличивающих, следовательно, энергию, поступающую к регистрирующим системам — фотопластинке, глазу и т. п. С этой целью поверхности оптических систем покрывают тонким слоем оксидов металлов так, чтобы для некоторой средней для данной области спектра длины волны был минимум интерференции в отраженном свете. В результате возрастает доля прошедшего света. Покрытие оптических поверхностей специальными пленками называют просветлением оптики, а сами оптические изделия с такими покрытиями — просветленной оптикой.

Если на стеклянную поверхность нанести ряд специально подобранных слоев, то можно создать отражательный светофильтр (интерференционное зеркало), который вследствие интерференции будет пропускать или отражать излучение в определенном интервале длин волн.