- •Тема 1. Механические колебания

- •Вопрос 1. Гармонические колебания. Скорость и ускорение гармонического колебания. Энергия гармонического колебания

- •Вопрос 2. Затухающие колебания. Декремент затухания. Апериодические колебания.

- •Вопрос 3. Вынужденные колебания. Резонанс.

- •Вопрос 4. Сложное колебание и его гармонический спектр.

- •Тема 2. Механические волны

- •Вопрос 5. Виды волн в упругой среде. Принцип Гюйгенса. Уравнение волны.

- •Вопрос 6. Интерференция волн в упругой среде.

- •Тема 3. Акустика

- •Вопрос 9. Виды звуков. Физические характеристики звука

- •Вопрос 10. Характеристики слухового ощущения и их связь с физическими характеристиками звука. Звуковые измерения.

- •Вопрос 11. Физические основы работы аппарата слуха человека.

- •Вопрос 12. Ультразвук. Приемники и источники ультразвука. Действие ультразвука на ткани организма. Использование ультразвука в медицине.

- •Тема 4. Биореология

- •Вопрос 13. Внутреннее трение в жидкости. Уравнение Ньютона. Ньютоновские и неньютоновские жидкости.

- •Вопрос 14. Течение жидкости в цилиндрических трубах. Формула Гагена-Пуазейля. Гидравлическое давление.

- •Вопрос 15. Ламинарное и турбулентное течение жидкости. Число Рейнольдса.

- •Тема 5. Физические основы гемодинамики

- •Вопрос 16. Физическая модель сердечно-сосудистой системы. Пульсовая волна.

- •Вопрос 17. Механическая работа и мощность сердца. Физические основы клинического метода определения давления крови.

- •Тема 6. Биоэлектрогенез

- •Вопрос 18. Электрический диполь и его поле.

- •Вопрос 19. Физические основы электрокардиографии. Отведения при экг (стандартные, усиленные, грудные).

- •Тема 7. Действие постоянных и переменных токов и полей на ткани организма.

- •Вопрос 20. Цепи переменного тока с омическим сопротивлением, емкостью, индуктивностью.

- •Вопрос 21. Импеданс полной цепи переменного тока. Сдвиг фаз. Резонанс напряжений.

- •Вопрос 22. Импеданс тканей организма. Эквивалентная электрическая схема. Оценка жизнеспособности тканей и органов по частотной зависимости импеданса.

- •Вопрос 23. Физические процессы в тканях организма под действием электромагнитных высокочастотных токов и полей.

- •Вопрос 24. Импульсный сигнал и его параметры. Изменение формы импульсного сигнала при прохождении им линейных цепей.

- •Вопрос 25. Действие импульсных низкочастотных токов на ткани организма. Электростимуляция. Аккомодация. Диадинамические токи.

- •Тема 8. Медицинская электроника

- •Вопрос 26. Надежность электромедицинской аппаратуры.

- •Вопрос 27. Электроды для съема биоэлектрического сигнала. Требования к ним.

- •Вопрос 28. Датчики медико-биологической информации. Характеристики датчиков. Погрешности датчиков.

- •Тема 9. Интерференция и дифракция света

- •Вопрос 29. Общий случай интерференции

- •Вопрос 30. Интерференция света в тонких пленках. Просветление оптики. Интерференционные зеркала.

- •Вопрос 31. Дифракция света на щели

- •Вопрос 32. Дифракционная решетка. Дифракционный спектр.

- •Тема 10. Поляризация света

- •Вопрос 33. Свет естественный и поляризованный. Закон Малюса.

- •Вопрос 34. Поляризация при двойном лучепреломлении. Дихроизм.

- •Вопрос 35. Вращение плоскости поляризации. Поляриметрия.

- •Тема 11. Физика зрения. Микроскопия.

- •Вопрос 36. Оптическая система глаза. Аккомодация. Угол зрения. Разрешающая способность глаза.

- •Вопрос 37. Чувствительность глаза к свету и цвету.

- •Вопрос 38. Оптический микроскоп. Ход лучей. Увеличение. Разрешающая способность. Апертурный угол. Иммерсионные системы. Полезное увеличение.

- •Тема 12. Тепловое излучение тел

- •Вопрос 39. Характеристики теплового излучения. Абсолютно черное тело. Серые тела. Закон Кирхгофа, выводы из него.

- •Вопрос 40. Законы излучения абсолютно черного тела (Стефана-Больцмана, Вина). Формула Планка. Использование термографии в диагностике.

- •Тема 13. Поглощение света веществом.

- •Вопрос 41. Закон Бугера –Ламберта –Бера. Оптическая плотность. Концентрационная колориметрия.

- •Вопрос 42. Оптические атомные эмиссионные спектры. Молекулярные спектры. Применение спектрофотометрии в медицине и биологии.

- •Тема 14. Рентгеновское излучение

- •Вопрос 43. Тормозное рентгеновское излучение. Спектр излучения и его граница. Характеристическое рентгеновское излучение.

- •Вопрос 44. Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом.

- •Вопрос 45. Физические основы рентгенографии.

Тема 6. Биоэлектрогенез

Вопрос 18. Электрический диполь и его поле.

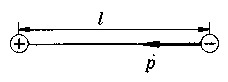

Электрическим диполем (диполем) называют систему, состоящую из двух равных, но противоположных по знаку точечных электрических зарядов, расположенных на некотором расстоянии друг от друга (плечо диполя).

О сновной

характеристикой диполя (см. рис.) является

его электрический

момент (дипольный момент) —

вектор, равный произведению заряда на

плечо диполя l,

направленный

от отрицательного заряда к положительному:

сновной

характеристикой диполя (см. рис.) является

его электрический

момент (дипольный момент) —

вектор, равный произведению заряда на

плечо диполя l,

направленный

от отрицательного заряда к положительному:

![]()

Единицей электрического момента диполя является кулон-метр.

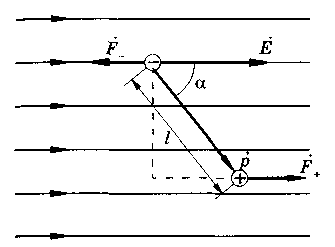

Поместим

диполь в однородное электрическое поле

напряженностью

![]() (см. рис.)

(см. рис.)

Н а

каждый из зарядов диполя действуют силы

а

каждый из зарядов диполя действуют силы

![]() и

и

![]() ,

эти

силы равны по модулю, противоположно

направлены и создают момент пары сил.

Как видно из рисунка, он равен

,

эти

силы равны по модулю, противоположно

направлены и создают момент пары сил.

Как видно из рисунка, он равен

![]()

или

в векторной форме

![]()

Таким образом, на диполь в однородном электрическом поле действует момент силы, зависящий от электрического момента и ориентации диполя, а также напряженности поля.

Рассмотрим теперь диполь в неоднородном электрическом поле. Предположим, что диполь расположен вдоль силовой линии (см. рис.). На него действуют силы

![]()

где

Е+

и

Е-

— напряженности поля соответственно

в месте нахождения положительного

и отрицательного зарядов (на рис. Е-

> Е+).

Значение

равнодействующей этих сил

![]()

Введем

отношение (Е-

- Е+)/1,

характеризующее

среднее изменение напряженности,

приходящееся на единицу длины плеча

диполя. Так как обычно плечо невелико,

то приближенно можно считать

![]() где dE/dx

— производная от напряженности

электрического поля по направлению оси

ОХ, являющаяся мерой неоднородности

электрического поля вдоль соответствующего

направления. Отсюда следует, что

где dE/dx

— производная от напряженности

электрического поля по направлению оси

ОХ, являющаяся мерой неоднородности

электрического поля вдоль соответствующего

направления. Отсюда следует, что

![]()

тогда формулу для F можно представить в виде

![]()

Итак, на диполь действует сила, зависящая от его электрического момента и степени неоднородности поля dE/dx. Если диполь ориентирован в неоднородном электрическом поле не вдоль силовой линии, то на него дополнительно действует еще и момент силы. Таким образом, свободный диполь ориентируется вдоль силовых линий и втягивается в область больших значений напряженности поля.

Д о

сих пор рассматривался диполь, помещенный

в электрическое поле, однако сам диполь

также является источником поля. Запишем

выражение для электрического потенциала

поля, созданного диполем, в некоторой

точке А, удаленной от зарядов соответственно

на расстояния r

и r1

(см.

рис.):

о

сих пор рассматривался диполь, помещенный

в электрическое поле, однако сам диполь

также является источником поля. Запишем

выражение для электрического потенциала

поля, созданного диполем, в некоторой

точке А, удаленной от зарядов соответственно

на расстояния r

и r1

(см.

рис.):

![]()

Обычно предполагают, что l<<r, l<<r1, тогда r ≈ r1 и

![]()

где

α — угол между вектором

![]() и

направлением от диполя на точку А

(см.

рис.). Окончательно получаем

и

направлением от диполя на точку А

(см.

рис.). Окончательно получаем

![]()

Вопрос 19. Физические основы электрокардиографии. Отведения при экг (стандартные, усиленные, грудные).

Живые ткани являются источником электрических потенциалов (биопотенциалов).

Регистрация биопотенциалов тканей и органов с диагностической (исследовательской) целью получила название электрографии. Такой общий термин употребляется сравнительно редко, более распространены конкретные названия соответствующих диагностических методов: электрокардиография (ЭКГ) — регистрация биопотенциалов, возникающих в сердечной мышце при ее возбуждении, электромиография — метод регистрации биоэлектрической активности мышц, электроэнцефалография (ЭЭГ) — метод регистрации биоэлектрической активности головного мозга и др.

В большинстве случаев биопотенциалы снимаются электродами не непосредственно с органа (сердце, головной мозг), а с других, соседних тканей, в которых электрические поля этим органом создаются. В клиническом отношении это существенно упрощает саму процедуру регистрации, делая ее безопасной и несложной.

Физический подход к электрографии заключается в создании (выборе) модели электрического генератора, которая соответствует картине «снимаемых» потенциалов. В связи с этим здесь возникают две фундаментальные теоретические задачи: расчет потенциала в области измерения по заданным характеристикам электрического генератора (модели) — прямая задача, расчет характеристик электрического генератора по измеренному потенциалу — обратная задача.

Дальнейшие конкретные рассмотрения физических вопросов электрографии сделаны на примере электрокардиографии.

Одной из основных задач теоретической электрокардиографии является вычисление распределения трансмембранного потенциала клеток сердечных мышц по потенциалам, измеренным вне сердца. Однако даже чисто теоретически такую задачу решить невозможно, так как одно и то же «внешнее» проявление биопотенциалов сердца будет при разном «внутреннем» их распределении.

Физический (биофизический) подход к выяснению связи между биопотенциалами сердца и их внешним проявлением заключается в моделировании источников этих биопотенциалов.

Все сердце в электрическом отношении представляется как некоторый эквивалентный электрический генератор либо чисто умозрительно (гипотетически), либо в виде реального устройства как совокупность электрических источников в проводнике, имеющем форму человеческого тела. На поверхности проводника при функционировании эквивалентного электрического генератора будет электрическое напряжение, которое в процессе сердечной деятельности возникает на поверхности тела человека. Предполагают, что среда, окружающая сердце, безгранична и однородна с удельной электрической проводимостью у.

В мультипольном эквивалентном генераторе

сердца основная часть в потенциал на

поверхности тела человека вносится его

дипольной составляющей. Иначе говоря,

моделировать электрическую деятельность

сердца вполне допустимо, если использовать

дипольный эквивалентный электрический

генератор.

мультипольном эквивалентном генераторе

сердца основная часть в потенциал на

поверхности тела человека вносится его

дипольной составляющей. Иначе говоря,

моделировать электрическую деятельность

сердца вполне допустимо, если использовать

дипольный эквивалентный электрический

генератор.

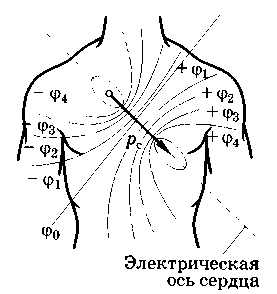

Д ипольное

представление о сердце лежит в основе

теории

отведений Эйнтховена. Согласно

ей, сердце

есть диполь с дипольным моментом рс,

который

поворачивается, изменяет свое положение

и точку приложения (изменением

точки приложения этого вектора часто

пренебрегают) за

время сердечного цикла.

ипольное

представление о сердце лежит в основе

теории

отведений Эйнтховена. Согласно

ей, сердце

есть диполь с дипольным моментом рс,

который

поворачивается, изменяет свое положение

и точку приложения (изменением

точки приложения этого вектора часто

пренебрегают) за

время сердечного цикла.

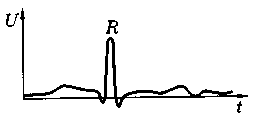

На рис. показаны положения вектора рс и эквипотенциальных линий для момента времени, когда дипольный момент максимален; это соответствует «зубцу» R на электрокардиограмме (нижн. рис.).

По терминологии физиологов, разность биопотенциалов, регистрируемая между двумя точками тела, называют отведением. Точками для формирования отведений (их всего 12 при записи стандартной ЭКГ) выступают вершины треугольника Эйнтховена (стандартные отведения), центр треугольника (усиленные отведения) и точки, расположенные непосредственно над сердцем (грудные отведения).

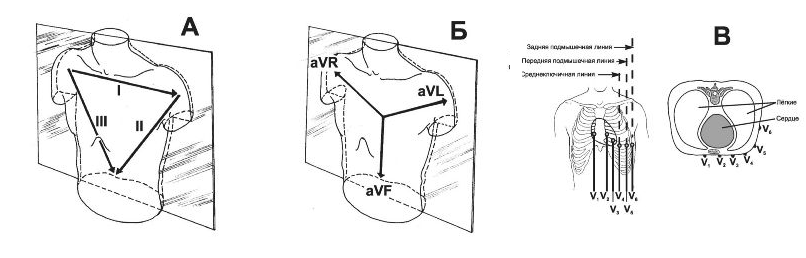

Стандартные отведения. Вершины треугольника Эйнтховена - электроды на обеих руках и левой ноге. Определяя разницу потенциалов электрического поля сердца между двумя вершинами треугольника, говорят о регистрации ЭКГ в стандартных отведениях (рис. А): между правой и левой руками - I стандартное отведение, между правой рукой и левой ногой - II стандартное отведение, между левой рукой и левой ногой - III стандартное отведение.

Усиленные

отведения от конечностей. В центре

треугольника Эйнтховена при суммировании

потенциалов всех трёх электродов

формируется виртуальный «нулевой», или

индифферентный, электрод. Разницу между

нулевым электродом и электродами в

вершинах треугольника Эйнтховена

регистрируют при снятии ЭКГ в усиленных

отведениях от конечностей (рис. Б): aVL -

между «нулевым» электродом и электродом

на левой руке, aVR - между «нулевым»

электродом и электродом на правой руке,

aVF - между «нулевым» электродом и

электродом на левой ноге. Отведения

называются усиленными, поскольку их

приходится усиливать ввиду небольшой

(по сравнению со стандартными отведениями)

разницы потенциалов электрического

поля между вершиной треугольника

Эйнтховена и «нулевой» точкой.

Усиленные

отведения от конечностей. В центре

треугольника Эйнтховена при суммировании

потенциалов всех трёх электродов

формируется виртуальный «нулевой», или

индифферентный, электрод. Разницу между

нулевым электродом и электродами в

вершинах треугольника Эйнтховена

регистрируют при снятии ЭКГ в усиленных

отведениях от конечностей (рис. Б): aVL -

между «нулевым» электродом и электродом

на левой руке, aVR - между «нулевым»

электродом и электродом на правой руке,

aVF - между «нулевым» электродом и

электродом на левой ноге. Отведения

называются усиленными, поскольку их

приходится усиливать ввиду небольшой

(по сравнению со стандартными отведениями)

разницы потенциалов электрического

поля между вершиной треугольника

Эйнтховена и «нулевой» точкой.

Грудные отведения - точки поверхности тела, расположенные непосредственно над сердцем на передней и боковой поверхности грудной клетки (рис. В). Устанавливаемые на эти точки электроды называются грудными, равно как и отведения, формирующиеся при определении разницы: потенциалов электрического поля сердца между точкой установления грудного электрода и «нулевым» электродом, - грудные отведения V1-V6.