- •Тема 1. Механические колебания

- •Вопрос 1. Гармонические колебания. Скорость и ускорение гармонического колебания. Энергия гармонического колебания

- •Вопрос 2. Затухающие колебания. Декремент затухания. Апериодические колебания.

- •Вопрос 3. Вынужденные колебания. Резонанс.

- •Вопрос 4. Сложное колебание и его гармонический спектр.

- •Тема 2. Механические волны

- •Вопрос 5. Виды волн в упругой среде. Принцип Гюйгенса. Уравнение волны.

- •Вопрос 6. Интерференция волн в упругой среде.

- •Тема 3. Акустика

- •Вопрос 9. Виды звуков. Физические характеристики звука

- •Вопрос 10. Характеристики слухового ощущения и их связь с физическими характеристиками звука. Звуковые измерения.

- •Вопрос 11. Физические основы работы аппарата слуха человека.

- •Вопрос 12. Ультразвук. Приемники и источники ультразвука. Действие ультразвука на ткани организма. Использование ультразвука в медицине.

- •Тема 4. Биореология

- •Вопрос 13. Внутреннее трение в жидкости. Уравнение Ньютона. Ньютоновские и неньютоновские жидкости.

- •Вопрос 14. Течение жидкости в цилиндрических трубах. Формула Гагена-Пуазейля. Гидравлическое давление.

- •Вопрос 15. Ламинарное и турбулентное течение жидкости. Число Рейнольдса.

- •Тема 5. Физические основы гемодинамики

- •Вопрос 16. Физическая модель сердечно-сосудистой системы. Пульсовая волна.

- •Вопрос 17. Механическая работа и мощность сердца. Физические основы клинического метода определения давления крови.

- •Тема 6. Биоэлектрогенез

- •Вопрос 18. Электрический диполь и его поле.

- •Вопрос 19. Физические основы электрокардиографии. Отведения при экг (стандартные, усиленные, грудные).

- •Тема 7. Действие постоянных и переменных токов и полей на ткани организма.

- •Вопрос 20. Цепи переменного тока с омическим сопротивлением, емкостью, индуктивностью.

- •Вопрос 21. Импеданс полной цепи переменного тока. Сдвиг фаз. Резонанс напряжений.

- •Вопрос 22. Импеданс тканей организма. Эквивалентная электрическая схема. Оценка жизнеспособности тканей и органов по частотной зависимости импеданса.

- •Вопрос 23. Физические процессы в тканях организма под действием электромагнитных высокочастотных токов и полей.

- •Вопрос 24. Импульсный сигнал и его параметры. Изменение формы импульсного сигнала при прохождении им линейных цепей.

- •Вопрос 25. Действие импульсных низкочастотных токов на ткани организма. Электростимуляция. Аккомодация. Диадинамические токи.

- •Тема 8. Медицинская электроника

- •Вопрос 26. Надежность электромедицинской аппаратуры.

- •Вопрос 27. Электроды для съема биоэлектрического сигнала. Требования к ним.

- •Вопрос 28. Датчики медико-биологической информации. Характеристики датчиков. Погрешности датчиков.

- •Тема 9. Интерференция и дифракция света

- •Вопрос 29. Общий случай интерференции

- •Вопрос 30. Интерференция света в тонких пленках. Просветление оптики. Интерференционные зеркала.

- •Вопрос 31. Дифракция света на щели

- •Вопрос 32. Дифракционная решетка. Дифракционный спектр.

- •Тема 10. Поляризация света

- •Вопрос 33. Свет естественный и поляризованный. Закон Малюса.

- •Вопрос 34. Поляризация при двойном лучепреломлении. Дихроизм.

- •Вопрос 35. Вращение плоскости поляризации. Поляриметрия.

- •Тема 11. Физика зрения. Микроскопия.

- •Вопрос 36. Оптическая система глаза. Аккомодация. Угол зрения. Разрешающая способность глаза.

- •Вопрос 37. Чувствительность глаза к свету и цвету.

- •Вопрос 38. Оптический микроскоп. Ход лучей. Увеличение. Разрешающая способность. Апертурный угол. Иммерсионные системы. Полезное увеличение.

- •Тема 12. Тепловое излучение тел

- •Вопрос 39. Характеристики теплового излучения. Абсолютно черное тело. Серые тела. Закон Кирхгофа, выводы из него.

- •Вопрос 40. Законы излучения абсолютно черного тела (Стефана-Больцмана, Вина). Формула Планка. Использование термографии в диагностике.

- •Тема 13. Поглощение света веществом.

- •Вопрос 41. Закон Бугера –Ламберта –Бера. Оптическая плотность. Концентрационная колориметрия.

- •Вопрос 42. Оптические атомные эмиссионные спектры. Молекулярные спектры. Применение спектрофотометрии в медицине и биологии.

- •Тема 14. Рентгеновское излучение

- •Вопрос 43. Тормозное рентгеновское излучение. Спектр излучения и его граница. Характеристическое рентгеновское излучение.

- •Вопрос 44. Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом.

- •Вопрос 45. Физические основы рентгенографии.

Тема 1. Механические колебания

Вопрос 1. Гармонические колебания. Скорость и ускорение гармонического колебания. Энергия гармонического колебания

Гармоническими называются колебания, совершаемые по закону синуса или косинуса. В общем случае гармоническое колебание величины s описывается уравнением типа

![]()

где

A

– амплитуда колебания, т.е. максимальное

значение колеблющейся величины; ω

– круговая (циклическая) частота; φ –

начальная фаза колебания в момент

времени t=0;

![]() - фаза колебания в момент времени t.

- фаза колебания в момент времени t.

Фаза колебания определяет значение колеблющейся величины в данный момент времени. Так как косинус меняется в пределах от -1 до +1, то колеблющаяся величина может принять значения от –А до –А.

Период колебаний T — это время одного полного колебания.

Ч астота

колебаний ν — это величина, обратная

периоду: ν = 1/T. Частота измеряется в

герцах (Гц) и показывает, сколько полных

колебаний совершается за одну секунду.

астота

колебаний ν — это величина, обратная

периоду: ν = 1/T. Частота измеряется в

герцах (Гц) и показывает, сколько полных

колебаний совершается за одну секунду.

Одному

полному колебанию отвечает приращение

фазы, равное 2π радиан:

![]() ,

откуда

,

откуда

![]() .

.

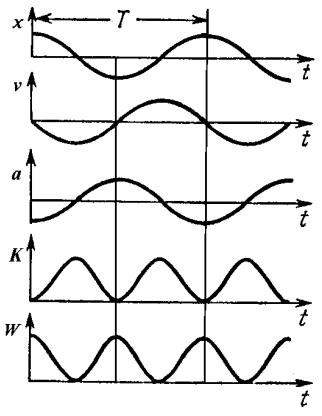

Пусть материальная точка совершает прямолинейные гармонические колебания вдоль оси х около положения равновесия принятого, за начало координат. Тогда для колеблющейся точки

Смещение

![]()

Скорость

![]()

Ускорение

![]()

Амплитуды

скорости и ускорения равны

![]() и

и

![]() .

Фаза скорости отличается от фазы смещения

на

.

Фаза скорости отличается от фазы смещения

на

![]() ,

а фаза ускорения на π.

,

а фаза ускорения на π.

Сила,

действующая на колеблющуюся материальную

точку массой m

равна

![]() .

.

Вопрос 2. Затухающие колебания. Декремент затухания. Апериодические колебания.

В

реальном случае на колеблющееся тело

действуют силы сопротивления (трения),

характер движения изменяется по сравнению

с гармоническими колебаниями, и колебание

становится затухающим. Обычно полагают,

что при не очень больших амплитудах и

частотах сила сопротивления пропорциональна

скорости движения, и естественно,

направлена противоположно скорости:

![]() ,

r-

коэффициент трения (сопротивления),

характеризующий свойства среды оказывать

сопротивление.

,

r-

коэффициент трения (сопротивления),

характеризующий свойства среды оказывать

сопротивление.

Уравнение колебаний с учетом затухания записывается в виде:

![]() ,

,

г де

A0

– амплитуда колебания; ω

– круговая (циклическая) частота; φ0

– начальная фаза колебания в момент

времени t=0;

β – коэффициент затухания (

де

A0

– амплитуда колебания; ω

– круговая (циклическая) частота; φ0

– начальная фаза колебания в момент

времени t=0;

β – коэффициент затухания (![]() ).

Круговая частота ω

связана с частотой собственных колебаний

системы (без затухания) ω0

следующим образом

).

Круговая частота ω

связана с частотой собственных колебаний

системы (без затухания) ω0

следующим образом

![]() .

.

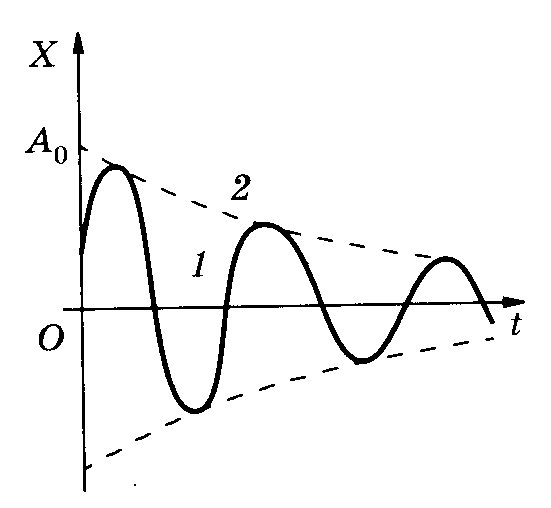

На

рис сплошной кривой 1 изображен график

функции x(t)

при

![]() ,

а штриховой линией 2 изображено изменение

амплитуды:

,

а штриховой линией 2 изображено изменение

амплитуды:

![]() .

.

Период

затухающих колебаний зависит от

коэффициента затухания и определяется

формулой:

![]() .

.

При

очень малом трении (![]() )

период затухающего колебания близок к

периоду незатухающего свободного

колебания:

)

период затухающего колебания близок к

периоду незатухающего свободного

колебания:

![]() .

.

Быстрота убывания амплитуды колебаний определяется коэффициентом затухания β: чем сильнее тормозящее действие среды, тем больше β и тем быстрее уменьшается амплитуда. На практике, однако, степень затухания часто характеризуют декрементом затухания, понимая под этим величину, равную отношению двух последовательных амплитуд, разделенных интервалом времени, равным периоду колебаний, и его натуральным логарифмом (логарифмический декремент затухания):

.

.

Коэффициент

затухания и логарифмический декремент

затухания связаны достаточно простой

зависимостью:

![]() .

.

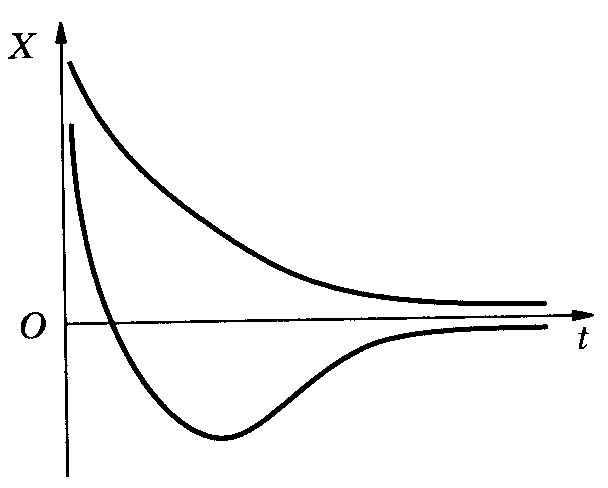

П ри

сильном затухании (

ри

сильном затухании (![]() )

круговая частота является мнимой

величиной. Движение в этом случае уже

не будет периодическим и называется

апериодическим. Возможные апериодические

движения представлены в виде графиков

на рис.

)

круговая частота является мнимой

величиной. Движение в этом случае уже

не будет периодическим и называется

апериодическим. Возможные апериодические

движения представлены в виде графиков

на рис.