- •Бетта(β)-излучение

- •Нейтронное излучение

- •1.1.2.2 Рентгеновские излучения

- •Единицы измерения

- •Механизмы биологического воздействия

- •Гигиеническое нормирование ионизирующих излучений

- •2.2 Воздействие на человека ионизирующих излучений

- •2.3 Экологический ущерб

- •2.4 Устойчивость аэс к внешним и внутренним угрозам

- •2.4.1 Устойчивость работы при нормальных условиях и физическая защита

- •2.4.2.2Аварийная готовность и реагирование

- •Оценка воздействия в период строительства атомной электростанции

- •3.3.2 Системы безопасности и управления запроектными авариями

- •3.4 Аварийные выбросы

- •3.4.1 Расчет плотности загрязнения при запроектных авариях

- •4.3 Управление рисками

- •4.3.1 Вероятностная оценка основных факторов риска

- •4.3.2 Риск смерти от различных причин

- •4.3.3 Методологические аспекты оценки взаимодействия в техно-экосистеме аэс

- •4.3.4 Человек как источник потенциальной опасности

- •4.3.4 Принятие решения: способность управлять рисками

- •4.4 Оценка надежности персонала на аэс

- •4.5.2 Организационные и организационно-технические мероприятия

- •4.5.2 Организационные и организационно-технические мероприятия

4.3 Управление рисками

По мнению российских ученых устойчивость работы АЭС в рыночных условиях необходимо рассматривать в еще более общем виде, с учетом стоимости мероприятий по безопасности и ущерба от возможных угроз. Нужны системные решения по управлению процессами и совокупными рисками, способными увеличить инвестиционную привлекательность и капитализацию АЭС. Такой подход соответствует принципу ALARA и является наиболее общим.

Повышение эксплуатационной устойчивости российских АЭС, работающих в рыночных условиях, нуждается в рентабельной безопасности, в проведении экономически эффективных модернизаций всех производственных процессов. Сегодня нужны системы и механизмы управления, связанные со стоимостью риска и экономическими выгодами от снижения риска. В этом новом для атомной энергетики направлении начинают работать российские и зарубежные специалисты.

В настоящее время во многих отраслях человеческой деятельности происходит смена концепций управления риском. В частности, концепция "безопасность - риск" заменяется концепцией "устойчивое развитие - риск". И это оправдано: ведь критики концепции безопасности (рассматриваемой как состояние защищённости объекта) полагают, что АЭС следует "закрыть" либо по причине "недостатка защиты", либо от её "избытка" - поскольку АЭС будут нерентабельны и неконкурентоспособны.

В новой концепции предлагается связать эксплуатационную устойчивость и развитие АЭС с уровнем организационно - технологического риска, в качестве которого рассматривается операционный риск (ОР). Однако без построения интегрированной системы управления рисками, включающей операционный, финансовые и стратегический риски, невозможно обеспечить развитие сложных технических систем. В этом смысле авторы отстаивают следующую парадигму: защищённость от ядерной и радиационной аварий необходимый, но недостаточный критерий успешного функционирования атомных станций, для обеспечения устойчивого развития АЭС необходима система управления рисками процессов во всех направлениях деятельности.

Связь концепции с целевыми программами. Управление рисками АЭС должно развиваться в рамках Национальных и Международных программ (например, в России - ФЦП "Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007-2010 годы", программы ВАО АЭС "Миссии технической поддержки" и др.). Операционные риски, в отличие от финансовых, характеризуются высокой частотой и значительной "тяжестью" последствий (убытками). Область воздействия ОР соответствует уровню 0-3 Международной шкалы ядерных событий INES и вероятностям событий 10-3 - 100 год-1. Экономическую политику управления рисками АЭС необходимо строить на основе имеющегося международного опыта, например, в соответствии со стандартом COSO ERM Framework "Концептуальные основы управления рисками организаций" и принципов, выработанных Международным Базельским комитетом.

Возможно, что смена концепции управления рисками АЭС приведёт к пересмотру некоторых законов (например, в России - Федерального закона "О техническом регулировании"), путём внесения в них соответствующих дополнений. Но даже без пересмотра законов можно уже сегодня продвигаться в желаемом направлении: направление 1 (развитие мощностей) и направление 2 (переход к инновационным технологиям). По направлению 1 - в части проведения комплекса работ по продлению сроков эксплуатации энергоблоков и вывод из эксплуатации энергоблоков первого поколения. По направлению 4 - актуализация нормативной правовой базы, в части создания внутренней нормативной базы для развития и управления рисками АЭС.

Что понимать под управлением рисками? Управление рисками АЭС направлено на сохранение и создание стоимости предприятия, сокращение числа негативных событий и убытков в хозяйственной деятельности. В стандарте «COSO ERM Framework» [116] дано следующее определение. Управление рисками предприятия – это процесс, осуществляемый советом директоров (наблюдательным советом), менеджерами и другими сотрудниками, который начинается при разработке стратегии и затрагивает всю деятельность предприятия. Он направлен на выявление событий, которые могут влиять на предприятие, и управление связанным с этими событиями риском, а также контроль того, чтобы не был превышен риск-аппетит предприятия и обеспечивалась разумная гарантия достижения целей его деятельности.

Одним из способов управления изменениями любого предприятия, его развитием, осуществляемым через совершенствование процессов и технологий, является управление операционным риском.

Операционный риск – возможность возникновения убытков в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, связанных с людьми, системами, технологиями, а также вследствие внешних негативных воздействий.

К внешним негативным воздействиям относятся: террористические акты; природные катастрофы; изменения требований Регулирующих/Надзорных органов и т.п. Следует подчеркнуть, что качество технологических процессов определяется уровнем операционного риска, выраженного в денежной форме.

Управление операционными рисками – это способ управления процессами в условиях неопределённости, направленный на повышение уровня устойчивости предприятия и его развитие, снижение операционных потерь, осуществляемый через:

- совершенствование бизнес-процессов (совершенствование технологий, процедур контроля, регламентов, повышение качества персонала, рациональное использование капитала);

- построение адекватной критериям развития организационной структуры с независимой службой внутреннего контроля и аудита;

- развитие мотивации сотрудников.

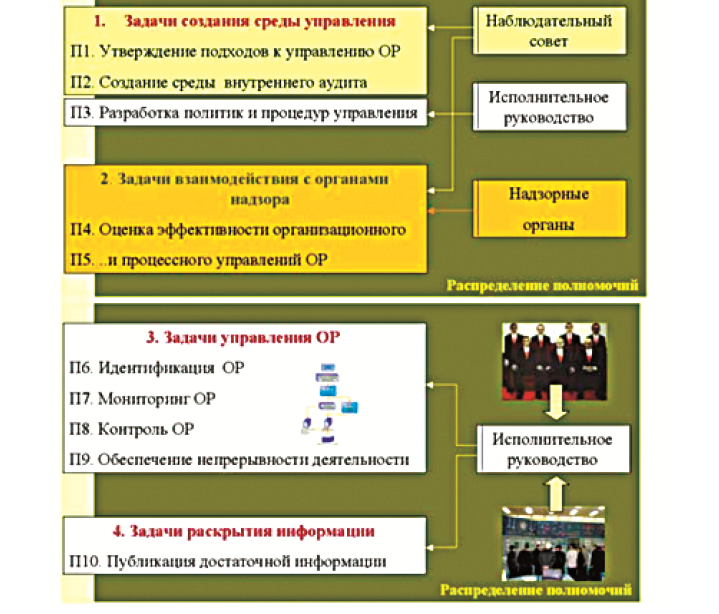

Выделяют два уровня управления операционным риском (ОР): организационное управление и процессное управление ОР. Следует отметить, что принципы организационного управления ОР наиболее полно продуманы бизнес-сообществом, нежели специалистами энергетиками. На рис.14.3 представлена схема [118] организационного управления, построенная на принципах, выработанных Международным Базельским комитетом, и сгруппированных по классам задач:

- задачи создания среды управления;

- задачи взаимодействия с органами надзора;

- задачи управления ОР;

- задачи раскрытия информации.

На этом же рисунке показано распределение полномочий между органами корпоративного управления, ответственных за реализацию этих принципов: наблюдательного совета; исполнительного руководства; надзорных органов.

Основными методами управления ОР являются:

- методы идентификации (выявления), оценки и мониторинга ОР;

- моделирование бизнес-процессов и регламентирование операций;

- ограничение ОР с помощью системы лимитов;

- создание резервов (на потери, внеплановый ремонт, модернизацию, поддержание непрерывности деятельности и т.п.);

- контроль и аудит бизнес-процессов;

- организация системы отчетности по вопросам управления ОР;

- минимизация ОР путем повышения качества бизнес-процессов;

- стимулирование служащих и менеджмента;

- поддержание достаточности капитала под ОР;

- страхование, передача риска или его части третьим лицам.

Рисисунок 14.3. Компоненты организационного управления операционными рисками

Реагирование на риск. После анализа и оценки риска исполнительное руководство должно выбрать метод реагирования на риск - уклонение от риска, принятие, сокращение или перераспределение риска (например, страхование), путём разработки мероприятий, приводящих к допустимому уровню риска (лимиту на риск, устанавливаемому внутренними нормативными документами). Эти мероприятия могут включать программы управления технологическими активами с учётом приоритетов по ремонту и замене оборудования АЭС. Процедуры реагирования на риск должны быть поддержаны средствами контроля, чтобы гарантировать эффективность и своевременность установленных процедур.

Разумеется, обеспечить эффективность процесса реагирования на риск невозможно без внесения изменений в организационно – функциональную структуру АЭС. В структуре управления АЭС должны быть предусмотрены подразделения координации управления рисками, подчинённые исполнительному руководству, и службы контроля и аудита, подчинённые наблюдательному совету корпорации.

Чрезвычайно важным является взаимодействие органов корпоративного управления и управления рисками. Корпоративное управление должно согласовывать ресурсы и цели предприятия. Для такого согласования необходимы соответствующие стимулы. Такими побуждающими стимулами могут быть совокупные риски и чистая прибыль предприятия. Например, размер вознаграждения S руководителя (модель американской компании SternStewart&Co):

S = k * EVA + f (x1, …xn), EVA = E - COE * RC, (7)

где

EVA экономическая добавленная стоимость;

k – фиксированный процент;

x1, … xn – нефинансовые показатели, соответствующие критериям "лидерство", "отношения с субъектами управления" и т.п.

E – чистая прибыль после уплаты налогов и процентов;

COE – доходность на акционерный капитал;

RС –рисковый капитал, резервируемый под совокупные риски предприятия.

Рисковый капитал RC должен покрывать все непредвиденные потери, рассчитываемые для установленного нормативными документами квантиля распределения потерь (например, для a = 99,9%). Авторы полагают, что именно добавленная стоимость с учётом рисков может служить оценкой деятельности руководителя среднего и высшего уровней управления АЭС, будет способствовать адекватному реагированию на риск в нынешних кризисных условиях!

Предлагаемая концепция управления рисками не является чем-то исключительным. Мировая практика знает немало аналогичных подходов к управлению рисками. Все они имеют свои достоинства и недостатки. Этой проблемой в мире занимаются целенаправленно, чтобы обеспечить конкурентоспособность своих предприятий. А в атомной энергетике информационно-технологический плацдарм захватывает компания IBM. Ею в 2007 г. созданы структуры: Консультативный совет по атомной энергетике IBM NuclearPowerAdvisoryCouncil (NPAC), Глобальный центр перспективных технологий для атомной энергетики (GlobalCenterofExcellenceforNuclearPower). Важным направлением деятельности глобального центра на 2008 г. является контроль элементов риска для новых атомных электростанций и других предприятий отрасли. Для организаций, работающих в области ядерной энергетики IBM разработала и внедряет средство управления активами и службами IBM MaximoforNuclearPower, в основе которого лежит Web-архитектура J2EE.

Следовательно можно сделать вывод, что возможность не выполнения цели, заявленной в начале раздела, есть риск. Но если его принять, то несомненны следующие выгоды от внедрения системы управления рисками АЭС.

- Система выявляет «узкие места» в технологических процессах.

- Формирует стимулы совершенствования процессов путём минимизации риска, оптимизации численности персонала и его зарплаты.

- Улучшает финансовые результаты.

- Повышает эксплуатационную устойчивость АЭС за счёт повышения качества технологических процессов и контроля рисков. Обеспечивает условия оптимизации программ модернизации и ремонта оборудования и в конечном итоге обеспечивает развитие сложных технических систем.