- •(1) Предмет институциональной экономики, ее отличие от неоклассической экономической теории.

- •(2) Этапы становления институциональной экономики. Институт как базовая единица анализа.

- •(3)Основные понятия теории игр: кооперативные и некооперативные игры, равновесие по Нэшу, понятие фокальной точки.

- •(4) Понятие «институт» в неоинституциональной экономической теории.

- •(5) Ситуация «невидимая рука» и ситуация типа «дилемма заключенных».

- •(6)Функции института в ситуации координации.

- •(7) Функции института в ситуации неравенства.

- •(8) Правила формальные и неформальные.

- •(9) Классификация и характеристика санкций за несоблюдение неформальных правил.

- •(10) Основные подходы к рассмотрению трансакционных издержек: издержки функционирования рыночного механизма и внутрифирменной координации.

- •(11) Основные виды рыночных трансакционных издержек.

- •(12) Формы деловой практики, минимизирующие трансакционные издержки, связанные с измерением качественных характеристик блага.

- •(13) Поисковые, экспериментальные и доверительные товары.

- •(14) Экономическое определение понятия «права собственности».

- •(15) «Размывание» прав собственности и основные причины существования «размытых» прав собственности.

- •(16) «Пучок прав собственности». Связь между правомочиями, которые входят в пучок прав собственности на актив, и ценностью этого актива.

- •(17) Теорема Коуза.

- •(18) Режим общедоступной собственности и его экономические последствия. Способы решения проблем, возникающих при общем доступе.

- •(19) Коллективная собственность. Проблемы со стимулами при коллективной собственности.

- •(20) Преимущества режима частной собственности по сравнению с другими режимами. Факторы, влияющие на установление режима частной собственности.

- •(21) Теории возникновения прав собственности: наивная, групп давления, рентоориентированного поведения.

- •(23) Асимметрия информации. Виды асимметрии информации и типы оппортунистического поведения.

- •(24) Неблагоприятный отбор (на примере конкретного рынка).

- •(25) Способы предотвращения неблагоприятного отбора. Стратегии сигнализирования и просеивания (просвечивания). Виды сигналов.

- •(26) Моральный риск и способы его предотвращения. Пластичные ресурсы.

- •(27) Стимулирующие контракты как способ решения проблемы морального риска.

- •(28) Издержки, возникающие в отношениях принципала и агента.

- •(29) Вымогательство как разновидность оппортунистического поведения.

- •(30) Основные типы контрактов и их анализ.

- •(31) Различные взгляды на природу фирмы.

- •(32) Теория фирмы Коуза, ее преимущества и недостатки.

- •(33) Механизмы контроля управляющих открытых акционерных обществ.

- •(34) Англо-саксонская и японо-германская модели корпоративного контроля. Сравнительные преимущества и недостатки этих моделей.

- •(35) Механизмы институциональных изменений.

- •(36) Теории возникновения государства: контрактные, эксплуататорские.

- •(37) Модель контрактного государства д. Норта.

- •(38) Модель стационарного бандита Олсона.

(21) Теории возникновения прав собственности: наивная, групп давления, рентоориентированного поведения.

Наивная теория возникновения прав собственности. Данная теория иногда называется «оптимистической» из-за ее уверенности в том, что рыночные силы устраняют неэффективные права собственности. Рыночные силы постепенно разрушают те институты собственности, которые слабо отвечают новым экономическим возможностям. Если действующий режим прав собственности ограничивает или создает препятствия для реагирования экономических агентов на изменения в относительных ценах или технологии, то существование неиспользуемых потенциальных выгод заставит индивидов сосредоточить силы на введении прав собственности, позволяющих воспользоваться новыми экономическими возможностями.

Эта теория называется также наивной, поскольку объясняет возникновение или, наоборот, отсутствие прав собственности издержками и выгодами исключения других лиц из доступа к ресурсу, а также издержками внутреннего управления в том случае, если индивиды сообща владеют собственностью. При этом, объясняя возникновение прав собственности, она не учитывает другие общественные и политические институты. Государство в этой теории играет пассивную роль, реагируя лишь на потребность экономических агентов в установлении прав собственности. Эта теория не выясняет также, каковы были механизмы возникновения прав собственности, не учитывает проблему безбилетника, которая серьезно осложняет принятие коллективных решений.

Классическое изложение этой теории представлено в статье Гарольда Демсеца «К теории прав собственности», написанной в 1967 году, в которой автор заявил, что если ценность ресурсов, находящихся в общей собственности, возрастает, то люди, скорее всего, установят исключительные права собственности на ресурс.

«Наивную теорию» Демсеца можно оценить следующим образом.

Демсец предложил новаторскую идею: изменение относительных цен является источником институциональных изменений, приводящих к возникновению исключительных прав собственности.

Недостаток его теории заключается в том, что она предполагает, что права собственности возникают потому, что это выгодно для всего общества.

Другая слабость этой теории состоит в том, что она не учитывает разнообразие режимов собственности. Так, она не учитывает государственную собственность, а открытый доступ приравнивает к коллективной собственности.

Применимость наивной теории для объяснения изменений прав собственности довольно ограничена, поскольку эта теория не учитывает политические процессы. Ее успешно применяли для объяснения изменений прав собственности в доисторические времена, для объяснения эволюции исключительных прав использования земли, воды и скота на Великих равнинах американского Запада во второй половине XIX века.

Теория групп давления. Наивная теория предполагает, что государство создает, поддерживает и перераспределяет права собственности, достигая тем самым максимального совокупного богатства общества. Но в современной жизни и в истории можно найти огромное количество примеров, которые опровергают эту теорию. Поэтому наивная теория не может выступать в качестве общей теории прав собственности. Теория групп давления пытается объяснить структуру прав собственности в различных отраслях как результат взаимодействия между группами, преследующими свои интересы на политической арене.

В течение длительного времени экономисты и другие ученые - обществоведы придерживались мнения, что группы людей, имеющие общий интерес, будут предпринимать действия для отстаивания своих интересов и достижения их реализации, так же, как это делает человек, преследуя свой личный интерес. В некоторых теориях эта идея играла центральную роль: например, в ранних американских теориях тред-юнионов, в марксистской теории классовой борьбы. Предполагалось, например, что если группа рабочих может выиграть от коллективных переговоров, то она организует профсоюз.

Мансур Олсон провел анализ коллективных действий с позиций методологического индивидуализма, и этот анализ дал противоположный результат. Оказалось, что наличие общего интереса не создает стимула для индивидуального действия в интересах группы. Все фермеры, выращивающие определенную культуру, заинтересованы во введении тарифа, ограничивающего импорт и повышающего цену на эту культуру. Но из этого, однако, не следует, что каждый из фермеров согласится платить взносы в организацию, которая будет лоббировать введение такого тарифа. Каждый фермер выиграет от введения тарифа, независимо от того, платил ли он взносы или нет. И его индивидуальный взнос вряд ли повлияет на введение тарифа.

Выгоды от коллективного действия будут общественным благом для этой группы людей, и точно так же, как и другие общественные блага (закон и порядок, оборона) они не будут производиться рынком. Но в отличие от государства, которое может собирать налоги, многие группы с общим интересом, не обладают властью собирать взносы, поэтому они не будут организованы для того, чтобы отстаивать свой специфический интерес. Например, потребители могли бы организоваться в коалиции, которые противостояли бы монополии производителей, однако нет ни одной страны, в которой большинство потребителей были бы членами организации, отстаивающей их интересы.

Но некоторым группам все же удается организоваться, особенно если у группы есть незаурядный лидер или членам группы удалось преодолеть проблему коллективных действий. Коллективное действие станет возможным при наличии двух условий:

малое число индивидов или фирм в группе с общим интересом;

возможность применить избирательные стимулы.

Возможность объединиться будет наиболее очевидной в группах с небольшим числом участников, основные характеристики которых однородны. Предположим, что в отрасли две фирмы, и каждая из них в равной мере выигрывает от государственного субсидирования отрасли. Каждая фирма получит половину всех выгод от лоббирования. Действия каждой фирмы окажут серьезное влияние на прибыль другой, и у этих фирм будет стимул к совместным действиям и к переговорам друг с другом для достижения общих целей. Но с ростом числа участников в группах снижается стимул к коллективным действиям. Стимулы к коллективным действиям полностью исчезают в больших группах.

Большие группы, которым удалось организоваться для реализации коллективных действий, сумели найти специальные механизмы, или избирательные стимулы, по своей сути аналогичные налогам, собираемым государством. Посредством этих избирательных стимулов люди бывают либо наказаны из-за отказа нести свою долю издержек коллективного действия (тогда речь идет об отрицательных стимулах), либо вознаграждены за усилия (положительные стимулы). То есть, речь идет о разработке специальных механизмов стимулирования рациональных, преследующих свои эгоистические интересы индивидов.

Примером отрицательных стимулов может служить принудительное членство в профсоюзах и принудительное участие в забастовках. Принудительное членство в профсоюзах означает, что действует требование принимать на работу только членов профсоюза. Профсоюзы используют и положительные стимулы: они предлагают неколлективную выгоду тем, кто в них вступает.

Таким образом, больше возможностей влияния на политиков имеют небольшие компактные группы со специфическими интересами, участники которых сильно выигрывают от изменения прав собственности; группа имеет легкий доступ к необходимой информации и может контролировать информацию и манипулировать ею. Индивиды, объединенные в небольшие группы, обычно проигрывают в этой борьбе. Для них изменения в правах собственности не так сильно влияют на каждого члена группы. Издержки коллективных действий серьезно препятствуют организации в большие группы. Издержки получения информации значительно превышают выгоду.

Теория рентоориентированного поведения Теория рентоориентированного поведения близка к теории групп давления. Часть ресурсов будет расходоваться не на производительные цели, а на изменение структуры прав собственности в пользу данной группы с целью получения ею излишка в виде ренты. Общество несет при этом убытки двух видов: потери вследствие введения неэффективных прав собственности и сокращение объема производства в обществе из-за непроизводительного расходования средств (ресурсы эти будут направлены на получение ренты). Часто эти издержки бывают выше, чем размер возможной ренты.

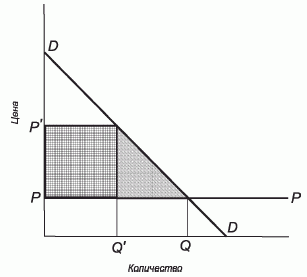

Основную идею понятия рентоориентированного поведения можно пояснить с помощью следующего графика.

Рис. 1. Рентоориентированное поведение

На горизонтальной оси показано количество товара, на вертикальной оси - его цена. В условиях конкуренции линия РР - это издержки, а также цена. Линия DD - это линия спроса; по цене Р будет продано количество товара Q . В условиях монополии количество проданного товара будет Q' и его цена будет Р'. В соответствии с традиционной теорией монополии заштрихованный треугольник показывает излишек потребителя, который не произведен и не куплен (между Q и Q'). Заштрихованный прямоугольник традиционно рассматривается как перераспределение от потребителя к монополисту - монопольная прибыль. Но поскольку и потребители, и монополист - члены одного общества, то традиционно считалось, что чистой социальной потери от монополии нет. Но традиционный анализ предполагал, что монополия создается без издержек, хотя в реальной жизни при создании монополии используются ресурсы, иногда весьма значительные.

Энн Крюгер и Гордон Таллок в своих работах предположили, что при создании монополии могут быть использованы средства всего четырехугольника. Социальные потери вызваны инвестированием средств в непроизводительную деятельность - создание торговых ограничений. Создание монополий - это тоже определенная сфера деятельности, где господствует конкуренция. Ситуация здесь подобна лотерее: определенное количество людей вкладывает средства в обеспечение монополии, но преуспевают лишь некоторые из них. Деятельность по созданию монополий может поглощать значительные ресурсы (часто они принимают форму труда особенно талантливых людей, которые посвящают себя этой трудной, но высокодоходной деятельности). Общество ничего не выигрывает от этой деятельности, так как просто происходит перераспределение ресурсов от неудачливых к более удачливым лоббистам, но при этом осуществляется непроизводительное расходование ресурсов, затраченных на лоббирование.

Когда мы говорим о рентоориентированном поведении, то речь необязательно идет о монополии, а, например, об установлении максимальной или минимальной цены, введении налога или ограничении импорта. В каждом из этих случаев происходит перераспределение прав собственности, которое приносит выгоду определенной группы людей.

Мансур Олсон в своей книге «Подъем и упадок наций», написанной в 1982 году, показал, что группы, преследующие узкогрупповой интерес, могут сформироваться в течение длительного периода социального бездействия, и этот период необходим им, чтобы организоваться в виде групп давления. Будучи организованными, они, вероятно, будут заниматься поиском различных привилегий, которые могут душить экономический рост. Но, с другой стороны, быстрый экономический рост может подрывать эти группы давления. Олсон предполагал, что когда эти группы слабы, государство может обеспечивать структуру прав собственности, которая соответствует наивной теории прав собственности.

Таким образом, рентоориентированное поведение - это попытка индивидов увеличить свое собственное богатство, внося при этом отрицательный вклад в чистое богатство общества.

(22) Понятие «неполнота контракта». Причины неполноты контракта. Ограниченная рациональность человека.

Если бы стороны сделки могли бы заключить полный (complete) контракт, который четко определял бы, что должна делать каждая сторона при любых обстоятельствах, и распределял бы издержки и выгоды при любых случайностях, а также предусматривал санкции в случае неисполнения обязательств одной из сторон, то никаких проблем с реализацией сделки и мотивацией ее участников не возникало бы. Однако требования к полному контракту очень строгие.

В структуру контракта обычно входят следующие элементы: предмет договора, права и обязанности договора, его цена, срок исполнения, порядок и причины расторжения, обстоятельства. которые могут помешать сторонам выполнить договор, ответственность сторон.

Почему реальные контракты всегда остаются неполными? Что мешает заключению полного контракта?

Во-первых, это ограниченность предвидения человека, который не может предусмотреть все непредвиденные обстоятельства. Всегда могут произойти события, которые стороны даже не могут представить себе в момент заключения контракта.

Во-вторых, это издержки осуществления расчетов и переговоров при заключении договоров.

В третьих, это неточность и сложность языка, которым написаны договора. Когда возникают разногласия по поводу языка договора, то каждая сторона в споре настаивает на своем понимании его смысла.

И, наконец, в-четвертых, невозможность проверки информации третьей стороной. Поэтому стороны при заключении договоров оставляют пробелы, которые будут заполнены, когда настанет время для внесения изменений.

Описанные причины неполноты контракта можно определить одним понятием — «ограниченная рациональность» экономических агентов. Это понятие ввел Саймон, который утверждал, что разум человека — это ограниченный ресурс и его также нужно экономить. Рациональность человека ограничена потому, что он не может знать все альтернативы, не способен просчитать все последствия своего решения. Экономические агенты формируют определенный уровень притязаний в отношении той альтернативы, которую они хотят найти. Уровень притязаний — это некоторое представление индивида о том, на что он может рассчитывать. Как только индивид находит альтернативу, соответствующую его уровню притязаний, он прекращает поиск и выбирает эту альтернативу. Саймон назвал эту процедуру поиском удовлетворительного (приемлемого) варианта. При этом уровни притязаний являются подвижными: в благоприятной внешней среде они растут, в неблагоприятной внешней среде падают

Неполные контракты позволяют сторонам гибко реагировать на непредвиденные обстоятельства, но одновременно они таят в себе проблему несовершенства обязательств договаривающихся сторон и опасность постконтрактного оппортунизма. Поэтому когда стоит выбор между более или менее полным контрактом, то при подготовке этого контракта всегда достигается некий компромисс между защитой от оппортунистического поведения, с одной стороны, и способностью гибко приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам, с другой стороны.