- •Конспект лекций по дисциплине «управление проектами»

- •Раздел I. Управление проектами: концепция и методология (6 семестр)

- •Понятия «проект» и «управление проектами»

- •2.Методология управления проектами

- •3. Стандарты управления проектами

- •Проект как система. Системный подход к управлению проектами

- •Цели проекта

- •Требования к проекту

- •2.4. Окружение проекта

- •2.5. Участники проекта

- •2.6. Жизненный цикл проекта

- •2.7. Структура проекта

- •Классификация проектов по критериям ит-менеджера, экономиста

- •1. Правовые формы институциализации предпринимателей

- •2. Договорное регулирование проектной деятельности

- •4.Договоры простого товарищества и совместной деятельности

- •5. Современные организационно-правовые формы реализации венчурных инвестиционных проектов в России

Цели проекта

Процесс целеполагания (установления целей) является неотъемлемым элементом управления. Четкое представление о целях проекта, сложившееся

у всех его участников, и разделяемое ими, — важнейшее условие достижения этих целей и успешного управления.

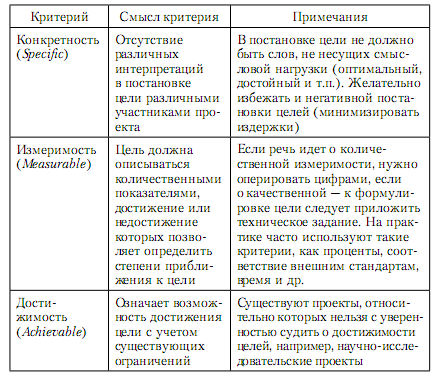

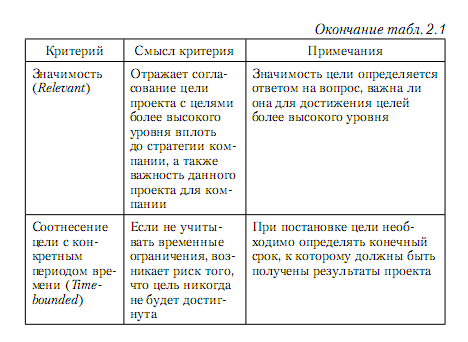

Существуют несколько методик целеполагания. Наибольшее распространение получила методика SMART1, в соответствии с которой цели проекта должны быть:

— конкретными (Specifi c);

— измеримыми (Measurable);

— достижимыми (Achiеvable);

— значимыми (Relevant);

— соотносимыми с конкретным периодом времени (Time-bounded).

Представление об этих критериях дано в табл. 2.1.

В последние годы появились расширенные трактовки SMART-критериев. Обычно традиционная SMART- постановка дополняется двумя новыми критериями, позволяющими повысить вероятность достижения цели и сделать методику постановки целей еще более умной (в переводе с английского smart означает «умный», smarter — «еще умнее»):

— наличие обратной связи через оценку (Evaluated) — означает оценку руководителем проекта степени приближения к цели на каждом этапе ее достижения;

— возможность и необходимость периодической корректировки цели (Reviewed) в соответствии с меняющимися внешними и внутренними условиями реализации проекта.

Таблица 2.1 SMART-критерии в целеполагании

Национальный проект «Здоровье» — программа по повышению качества медицинской помощи, объявленная президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2005 г. в рамках реализации четырех нацио нальных проектов. Цели проекта определены следующим образом.

1. Укрепление здоровья населения России, снижение уровня заболеваемости, инвалидности, смертности.

2. Повышение доступности и качества медицинской помощи.

3. Укрепление первичного звена здравоохранения, создание условий для оказания эффективной медицинской помощи на догоспитальном этапе.

4. Развитие профилактической направленности здравоохранения.

5. Удовлетворение потребности населения в высокотехнологичной медицинской помощи.

Большинство сформулированных целей не отвечают SMART-критериям.

Для определения целей проекта применяются различные методы, среди которых можно выделить аналитические и неаналитические методы. Важно помнить при этом, что проект существует не сам по себе, он направлен на решение определенной проблемы.

Аналитические методы используются для того, чтобы найти новые подходы к проблемам или новые комбинации посредством систематизированного поиска. Если однажды установлены фундаментальные взаимосвязи между тем, что раньше воспринималось как случайные факторы, то возникает возможность применения этих взаимосвязей к новым знаниям и фактам, а также для решения практических задач.

Использование этой группы методов основано на принципах эвристики.

Эвристика изучает способы организации деятельности человека в определенной области с целью решения новых (или неясно поставленных) задач или придания ей творческого характера (степени новизны). Эти способы образуют систему, основными компонентами которой являются:

— основные (рациональные) методы и средства поиска новых решений, опирающиеся на законы логики мышления и логику функционирования объекта;

— методы и свойства настройки и регулирования творческой активности личности, основанные на знаниях психологии и физиологии;

— специальное информационное обеспечение поиска новых решений;

— искусство синтеза поисковых технологий.

К основным аналитическим методам относятся следующие.

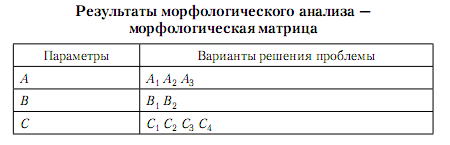

Морфологический анализ. Метод морфологического анализа был предложен швейцарским астрономом Ф. Цвики в 1942 г. Целью применения метода морфологического анализа является систематическое исследование всех мыслимых вариантов решения проблемы, что дает возможность охватить исследованиями все неожиданные и необычные вопросы.

Метод морфологического анализа является одновременно методом психологической активизации творческого процесса. Его достоинство в том, что он помогает преодолеть трудности при рассмотрении значительного количества комбинаций возможных решений.

Морфологический анализ проводится по следующей схеме:

а) формулировка проблемы;

б) постановка задачи;

в) составление списка всех характеристик обследуемого предполагаемого) продукта или операции;

г) составление перечня возможных вариантов решения по каждой характеристике. Этот перечень заключается в таблицу, называемую морфологической матрицей;

д) анализ сочетаний;

е) выбор наилучшего сочетания.

Результат морфологического анализа в виде морфологической матрицы показан в табл. 2.2. В проблеме выделено три аспекта: А, В, С. Аспект А может быть разрешен тремя путями, В — двумя и С — четырьмя. Каждая комбинация представляет собой потенциальное решение Общее число возможных решений проблемы, таким образом, равно:

3 х 2 х 4 = 24.

Таблица 2.2 Результаты морфологического анализа — морфологическая матрица

Из полученных двадцати четырех возможных вариантов выбирается только один. Выбор обычно производится путем перебора всех вариантов без исключения. Следовательно, это довольно трудоемкая работа. В полном объеме морфологический анализ может быть реализован с помощью средств вычислительной техники.

2. Функционально-стоимостной анализ — метод системного анализа функций объекта (нового продукта), направленный на минимизацию затрат в сферах маркетинга, проектирования, производства, эксплуатации при сохранении (повышении) качества объекта. Он строится на рассмотрении объекта через призму выполнения им функций и отношений между ними. Оценка вариантов построения объекта (разработки нового продукта) производится по критерию, учитывающему степень выполнения и значимость функций, а также затраты, связанные с их реализацией на всех этапах жизненного цикла. Теоретической базой такого исследования служат принципы функциональной организованности систем:

а) актуализация функций означает приобретение целесообразности (функциональности) каждым элементом и его свойствами. В идеале в новом продукте не должно быть нефункциональных, ненужных элементов;

б) сосредоточение функций означает, что чем меньше средств потребуется для реализации основных функций, тем ближе к идеалу окажется принятое решение;

в) совместимость функций является одним из условий, противодействующих возникновению вредных функций.

Элементы объекта не должны противоречить друг другу и должны быть взаимосвязаны;

г) гибкость функций отражает соотношение устойчивости структуры объекта и подвижности функций.

Функционально-стоимостной анализ позволяет корректировать уже существующие научно-технические решения, изменять сферу их применения и находить новые решения.

Неаналитические методы позволяют отойти от формальных процедур и стимулировать творческое решение проблем.

Они должны давать ответы на четыре основных вопроса:

• «Правильную ли проблему мы решаем?»

• «Можно ли “сломать” стереотипы логического мышления?»

• «Можно ли стать более восприимчивым к новым идеям?»

• «Как могут помочь другие?»

К наиболее распространенным неаналитическим методам относится мозговой штурм (коллективная генерация идей) — стратегия группового решения проблемы. Этот метод, известный также как «мозговая атака», «конференция идей», был предложен американским ученым Алексом Осборном в 1955 г.

Метод мозгового штурма основан на следующих принципах.

1. В решении поставленной задачи участвуют две группы людей: генераторы идеи и эксперты. Генераторы идеи объединяют людей с творческим мышлением, с фантазией и со знаниями в области науки, техники и экономики. Эксперты — это обычно люди с большим объемом знаний и критическим складом ума.

2. При генерировании никаких ограничений нет. Идеи высказываются любые, в том числе явно ошибочные, шутливые, без всякого доказательства и технико-экономического обоснования. Высказанные идеи обычно фиксируются в протоколе, в компьютере и т.п. Таким образом, основа метода — это отделение процесса интегрирования идей от процесса их оценки. Генерирование идей ведется в условиях, когда критика запрещена и даже, наоборот, поощряется любая явно нелепая идея.

3. Философская основа мозгового штурма — теория З. Фрейда, согласно которой сознание человека представляет собой тонкое и непрочное наслоение над бездной подсознания. В обычных условиях мышление и поведение человека определяется в основном сознанием, в котором властвуют контроль и порядок — сознание «запрограммировано» привычными представлениями и запретами. Но сквозь тонкую корку сознания то и дело прорываются темные стихийные силы и инстинкты, бушующие в подсознании. Эти силы толкают человека на нелогичные поступки, на нарушение запретов, на всякие иррациональные мысли. Изобретателю приходится преодолевать всякую психологическую закомплексованность, всякие запреты, обусловленные привычными представлениями о возможном и невозможном.

Метод мозгового штурма может иметь различные модификации. При решении проблем численность людей, как генераторов, так и экспертов, обычно не превышает шести человек, продолжительность штурма не более 20 мин.

Мозговой штурм идеи может быть осуществлен в письменной форме, он может быть индивидуальным, парным (обсуждение одной идеи двумя экспертами), двойным (обсуждение идеи производится в два этапа) и поэтапным (обсуждение идеи производится по этапам).

Также существует и «обратный штурм». Обратный штурм означает, что участники штурма ищут недостатки какого-либо нового продукта или операции, устраняют эти недостатки и выдвигают новые задачи.

Мозговой штурм используется, когда необходимо получить большое количество оригинальных решений за относительно короткий период.

Главная цель проекта может быть разделена на подцели, образуя «дерево целей» проекта.