- •Автономная некоммерческая образовательная организация высшего профессионального образования «Международный славянский институт»

- •(С изменениями от 31 мая 2011 г.)

- •Москва, 2013г. Аннотация дисциплины Психология общения

- •030300.62 Психология

- •030300.62 Психология

- •Цели освоения учебной дисциплины

- •Место учебной дисциплины в структуре ооп впо

- •Структура и содержание учебной дисциплины (модуля) – 4 года

- •Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля)

- •Методические указания к чтению лекций

- •Методические указания к практическим занятиям

- •Практическое задание 1. Тестирование на определение способности к эмпатии и уровня рефлексивности Тест "Эмпатические способности"

- •Методы измерения особенностей общения и личностно-коммуникативных свойств

- •2. Методы измерения симпатии, любви, самоактуализации

- •3. Методы измерения эмоциональных взаимоотношений

- •4. Мотивация общения и взаимодействия

- •5. Методы исследования самоотношения и самооценки, психологической защиты

- •Практическое задание 2. Ролевая игра «Имидж»

- •Практическое задание 3. Ситуационные задачи по психологии общения коммуникативная сторона общения

- •Практическое задание 4. Ролевая игра «Подписчик»

- •Практическое задание 5. Выполнение психогимнастических упражнений

- •Практическое задание 6. Ролевая игра «Гражданский брак»

- •Практическое задание 7. Выполнение психогимнастических упражнений

- •«Установление контакта».

- •«Умение передавать информацию».

- •Практическое задание 8. Решение психологических задач; ролевая игра « Золотая рыбка»

- •Творческие задания

- •Стиль взаимодействия. Личностные смыслы. Инструменты коммуникации.

- •Социально-психологический тренинг профессионального общения: Методическое пособие к курсу «Психология общения»

- •Часть 1

- •Часть 2

- •Методические указания по организации самостоятельной работы студентов

- •Методические указания по написанию реферата (контрольной работы)

- •Тема: ______________________________________________

- •Методические указания по выбору темы рефератов, контрольных и курсовых работ

- •Методические указания по подготовке к зачёту и экзамену

- •Методические указания по системе оценки знаний

- •3.1. Тематика контрольных работ самостоятельная работа (Задание: выполнить контрольную работу (реферат) по заданию преподавателя)

- •Тематика контрольных работ

- •Тематика рефератов

- •3.4. Материалы для итогового контроля знаний студентов по дисциплине вопросы для подготовки к экзамену

- •3.5. Дидактические материалы для контроля тестовые задания для самоконтроля знаний студентов по дисциплине «психология общения"

- •Общение как объект научного исследования

- •Общение как предмет изучения

- •Речь в межличностном общении

- •Синтоническая модель общения

- •Трансактный анализ общения

- •Виды и техники слушания

- •Невербальные особенности в процессе общения

- •Перцептивная функция общения

- •Стратегии взаимодействия и стили общения

- •Проблема оптимизации общения

- •Итоговый контрольный тест по дисциплине «психология общения»

- •Интернет-ресурсы по дисциплине

- •4.2. Краткий терминологический словарь

- •Структура коммуникативного процесса Коммуникативный процесс включает в себя следующие элементы (рис)

- •Структурный подход к изучению коммуникации

- •Виды и стили коммуникации

- •3. Межличностная и массовая коммуникация (Богомолова, 1990; Dominick, 1987)

- •9. Зависимость коммуникации от контекста

- •Функциональный подход к изучению коммуникации

- •Краткий конспект по дисциплине психология общения теоретические вопросы общения

- •1. Психология общения: взгляд из третьего тысячелетия

- •2. Общение как специальный предмет исследования

- •3. Общение и речь

- •4. Невербальное общение*

- •5. Общение как возможность совместной деятельности

- •6. Общение и восприятие

- •7. Общение и память

- •8. Общение и мышление*

- •9. Общение и эмоции

- •10. Развитие личности в общении

- •Механизмы развития личности

- •11. Общение в социальной работе

- •12. Стили общения Стиль как константная характеристика общения

- •Проблема продуктивности стиля общения

- •Эффективные технологии общения

- •1. Технология беспроблемного общения т. Гордона Концепция «владения проблемой»

- •Как распознать проблему партнера

- •Как устранить проблему партнера*

- •Как распознать и решить свою собственную проблему

- •Беспроигрышный метод разрешения конфликтов

- •2. Технология подлинного общения э. Берна Основные понятия трансактного анализа76

- •Структурный анализ

- •Функциональный анализ

- •Анализ трансакций

- •Анализ жизненных сценариев

- •Та как инструмент совершенствования межличностного взаимодействия

- •3. Технология спонтанности ф.Перлза Концепция гештальттерапии

- •Основные понятия гештальттерапии

- •Ценность взросления и зрелости

- •Ценность спонтанного общения*

- •Изменение личности в общении

- •Динамика взросления

- •Стратегии воздействия

- •Классические техники

- •4. Технология моделирования успеха в общении р. Бэндлера и дж. Гриндера Основные понятия и аксиомы нейролингвистического программирования

- •Модели коммуникации Модель мира

- •1. Идентичность. 2. Критерии. 3. Верования. 4. Метапрограммы.

- •5. Стратегии. 6. Обобщение - опущение - искажение. 7. Субмодальности.

- •8. Репрезентативная система. 9. Система восприятия. 10. Внешний мир.

- •Модель восприятия

- •Стиль взаимодействия

- •Личностные смыслы

- •Инструменты коммуникации

- •5. Технология идеального общения ч. Тойча и дж. Тойч История возникновения психогенетики

- •Основные понятия и постулаты психогенетики

- •Разрушительные модели поведения

- •Негативные эмоции

- •Деструктивные установки*

- •Переобучение или изменение жизненной программы

- •Принципы переобучения

- •Семишаговая модель переобучения*

- •Аффирмации как инструмент изменения общения

- •Библия как достояние мировой культуры и как инструмент уникального видения мира

- •6. Психологическая коррекция стиля общения

- •Цели и задачи процесса психологической коррекции

- •Элементы и структура процесса психологической коррекции

- •Динамика процесса психологической коррекции

- •7. Рефлексия как потенциал плодотворного общения Психологическая наука о рефлексии

- •Уроки рефлексии

- •8. Доверие как потенциал плодотворного общения Что такое доверие*

- •Уроки доверия

- •Доверие самому себе

- •Упражнение «Встреча с гневом»

- •Доверие другому*

- •9. Ответственность как потенциал плодотворного общения

- •Психологическая наука - об ответственности

- •Уроки ответственности

- •Ответственность за самого себя

- •Ответственность за другого

- •У каждого свой путь

- •Заключение

- •Приложение к курсу психология общения Джон Максвелл, Лес Пэррот

- •25 Способов завоевать расположение людей

- •Начните с себя

- •Воспользуйтесь правилом 30-ти секунд

- •Дайте людям понять, что вы в них нуждаетесь

- •Оставьте о себе память в сердцах людей и чаще обращайтесь к своей памяти

- •Хвалите людей в присутствии окружающих

- •Создайте человеку репутацию

- •Говорите нужные слова в нужное время

- •Поддержите мечту

- •Признайте заслуги окружающих

- •Добивайтесь максимума

- •Поделитесь своим секретом

- •2. Посвящение в секрет придает человеку значимость

- •3. Посвящение в секрет делает человека участником вашей жизни

- •Истолковывайте слова и поступки людей в лучшую сторону

- •Отведите взгляд от зеркала

- •Сделайте для окружающих то, чего они не могут сделать сами

- •1. Познакомьте человека с людьми, с которыми он сам не имеет возможности познакомиться

- •2. Возите людей в места, куда они не могут попасть сами

- •3. Предложите людям возможность, которая им недоступна

- •4. Делитесь с людьми идеями, к которым они не могут прийти сами

- •Слушайте сердцем

- •Найдите ключи к сердцам людей

- •Придите на помошь первым

- •Обогащайте жизнь окружающих

- •Запоминайте историю каждого человека

- •Расскажите хорошую историю

- •Помогайте людям бескорыстно

- •1. Они исходят из принципа изобилия

- •2. Они видят обшую картину

- •Узнайте имя своего почтальона

- •Подчеркивайте сильные стороны человека

- •Шлите ободряющие письма

- •Помогайте людям побеждать

- •Протокол актуализации умкд Лист изменения и дополнения в умкд

Анализ трансакций

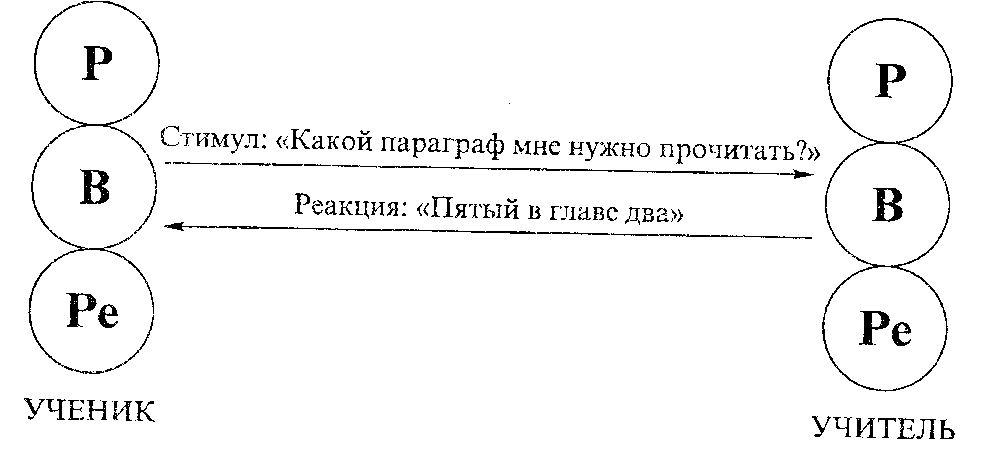

Общаясь, человек может обратиться к своему собеседнику из одного из трех эго-состояний. Тот, в свою очередь, отвечает тоже из одного из своих эго-состояний. Подобный обмен ходами в общении называется трансакцией (или взаимодействием).

Э. Берн считал трансакцию основной единицей общения. При этом первая сказанная фраза, взгляд или жест называются побуждающим ходом-стимулом, а ответный ход партнера — реакцией. Самая простая трансакция состоит из обмена двумя ходами и очень напоминает торговую операцию с ее принципом «ты - мне, я - тебе». Именно поэтому обмен ходами часто называют сделкой (лат. transaction), откуда и происходит название «трансактный анализ».

Используя модель эго-состояний для анализа взаимодействия между двумя людьми, Э. Берн различает параллельные, пересекающиеся, открытые и скрытые, двойные и угловые трансакции. Кроме того, он разработал три правила коммуникации.

В параллельной (называемой также простой или дополнительной) трансакции векторы параллельны друг другу, а эго-состояние, в которое обращаются, является источником реакции.

Существует несколько основных типов параллельных трансакций, где участвуют только два эго-состояния: «Взрослый - Взрослый», «Родитель - Родитель» и «Ребенок - Ребенок», а также: «Ребенок - Родитель», «Взрослый - Родитель», «Родитель - Ребенок», «Взрослый - Ребенок».

Например, ученик может спросить учителя, какой параграф учебника ему необходимо подготовить к следующему занятию. Это можно сделать прямо и просто, исходя из обстоятельств настоящего момента. Запросив информацию, ученик находится во Взрослом. Учитель может ответить на вопрос также прямо и просто и тоже в соответствии с настоящим моментом, сообщая чистую информацию. Тон голоса и телесные сигналы подтверждают эго-состояние Взрослого.

На схеме 8 изображена трансакция «Взрослый - Взрослый». Стрелки показывают направление каждой коммуникации. «С» обозначает стимул, «Р» - реакцию. Этот пример иллюстрирует один из видов параллельной трансакции.

Схема 8. Параллельная трансакция «Взрослый-Взрослый»

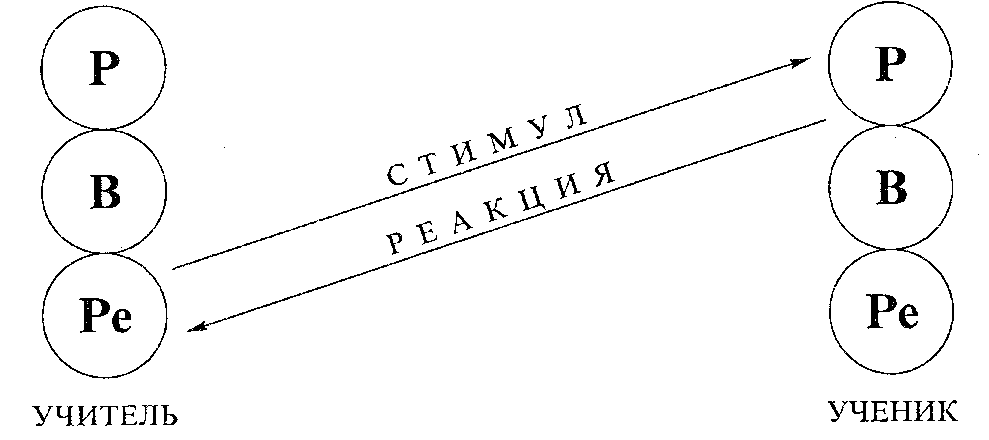

Второй ученик совсем другой. Из своего раннего детства он вынес уверенность в том, что взрослые должны заботиться о нем, и он не научился сам нести ответственность за свое поведение. Он может задать тот же самый вопрос из эго-состояния Ребенка. Подойдет к учителю так, как он обычно подходил к маме и папе, и будет общаться с ним так, как с родителями, т.е. взаимодействовать из своего Ребенка с Родителем учителя. Если тот будет давать необходимую информацию заботливым теплым тоном или, наоборот, раздраженным, разгневанным тоном, он обратится из своего эго-состояния Родителя к эго-состоянию Ребенка ученика. Эта серия параллельных трансакций показана на схеме 9.

Схема 9. Параллельная трансакция «Ребенок - Родитель»

Параллельная трансакция содержит в себе элементы ожидания и предсказуемости происходящего. Когда ученик спрашивает учителя, какой параграф ему следует подготовить, он ожидает ответа и получает его. Идея предсказуемости ответа лежит в основе первого правила коммуникации.

До

тех пор пока трансакции остаются

параллельными, коммуникация может

продолжаться бесконечно долго.

Авторитарные личности (например, учитель, руководитель предприятия, родитель) общаются с теми людьми, кто «ниже», используя трансакцию «Родитель - Ребенок». Она наиболее типична и приемлема. При этом подчиненному отводится позиция Ребенка. Дети и подчиненные ценят общение с тем, кто выше их по служебной лестнице, или просто боятся потерять его расположение, чтобы не остаться вовсе без «поглаживаний» (или без работы). Побуждаемые страхом, они остаются в единственно возможной позиции, привыкают к ней, и колесо авторитарного взаимодействия беспрепятственно катится по жизни через десятки и сотни лет.

Тот, кому отводится позиция Ребенка, может попытаться перестроить общение. Однако вряд ли это удастся с авторитарным партнером.

Пересекающаяся трансакция. Ученик может спросить учителя: «Какой параграф мне надо выучить к следующему занятию?» - обращаясь из своего Взрослого эго-состояния. Однако учитель рассерженно ворчит: «Какой параграф, какой параграф! Я обо всем говорил на уроке». Это реакция не из Взрослого, куда был послан вопрос Взрослым. Напротив, учитель переместился в эго-состояние рассерженного Родителя. Своим ворчанием он призывает ученика переместиться из Взрослого в Ребенка. Диаграмма такого пересекающегося взаимодействия показана на схеме 10.

Схема 10. Пересекающиеся трансакции «Взрослый - Взрослый»,

«Родитель - Ребенок»

Иногда необходимо использовать подробную функциональную модель для того, чтобы понять, какой вид трансакции мы имеем. Например, ученик, приветливо улыбаясь, обращается к учителю: «Я не был на прошлом уроке. Скажите, пожалуйста, что надо учить к следующему занятию!» Учитель (сердитым тоном, смотрит на ученика свысока): «У меня нет возможности объяснять тебе все сначала. Следующий раз не будешь прогуливать».

На стимул студента «Ребенок-Родитель» учитель отвечает реакцией «Родитель - Ребенок». В структурной модели эта трансакция будет параллельной, однако она переживается учителем как пересекающаяся. Природа этого пересечения показана на схеме 11. Учитель реагирует из «Критического Родителя», а не из «Заботливого Родителя» и обращается к «Адаптированному Ребенку» ученика, а не к его «Свободному Ребенку».

Схема 11. Пересекающиеся трансакции «Свободный Ребенок - Заботливый Родитель», «Критический Родитель - Адаптированный Ребенок»

Если ученик спрашивает учителя о задании, а тот ворчит на него, то младший, по-видимому, войдет в Адаптированного Ребенка и начнет извиняться или из того же эго-состояния будет выступать в роли бунтаря: «Подумаешь, и спросить нельзя!»

Мы видим, что попытка ученика перестроить общение скорее всего не увенчается успехом. Обескураженный, обиженный или разгневанный, он стоит перед выбором: либо перейти в позицию подчинения, как того требует авторитарный преподаватель, либо вообще не разговаривать с ним, что само по себе опасно и чаще всего невозможно.

Когда учитель «пересекает» трансакцию ученика, последний чувствует, что поток коммуникации прерывается. Векторы диаграммы такого типа трансакций обычно не параллельны друг другу, а пересекаются. Эго-состояние, в которое обращаются, не является источником реакции.

Человек, получивший пересекающуюся трансакцию, обычно чувствует необходимость перейти в эго-состояние, в которое была направлена трансакция. В этом заключается позитивный аспект использования пересекающихся трансакций, так как из нового, соответствующего посланию состояния легче направлять параллельные трансакции, т. е. поддерживать общение. В противном случае общение на некоторое время прерывается. Наступает «разрыв взаимодействия». Вступает в действие второе правило коммуникации:

При

пересекающейся трансакции происходит

разрыв взаимодействия, при этом для

восстановления коммуникации одному

или обоим партнерам необходимо изменить

свои эго-состояния.

Проанализируем пример скрытой трансакции.

Учитель: «Вы готовились к сегодняшнему занятию?» Ученик: «Конечно, читал и пытался разобраться». На первый взгляд это параллельная трансакция «Взрослый - Взрослый».

Действительно, на социальном уровне так оно и есть, но если проанализировать ее с точки зрения голоса и визуальных признаков, то мы получим нечто другое.

Учитель (резко, интонация падает в конце предложения, мышцы лица напряжены, брови соединены друг с другом): «Вы готовились к сегодняшнему занятию?»

Ученик (дрожащий голос, взволнованная интонация, плечи приподняты, голова наклонена вперед, смотрит из-под бровей): «Конечно, читал и пытался разобраться».

На психологическом уровне происходит обмен «Родитель-Ребенок», «Ребенок - Родитель». Если придать сообщениям психологического уровня словесную форму, то мы могли бы услышать следующее:

Учитель: «Вы вечно не готовы к занятиям!»

Ученик: «Вы всегда несправедливы ко мне!»

Диаграмма этой скрытой трансакции показана на схеме 12 (стимул и реакция социального уровня изображены сплошными стрелками и обозначены буквами Сс и Рс; пунктирные стрелки обозначают стимул и реакцию психологического уровня: Сп и Рп).

Схема 12. Двойная скрытая трансакция: социальный уровень

«Взрослый - Взрослый», «Взрослый - Взрослый»; психологический уровень «Родитель - Ребенок», «Ребенок - Родитель»

В скрытых трансакциях мы имеем два вида сообщений: открытое, или сообщение социального уровня, и скрытое - сообщение психологического уровня. Часто социальный уровень - это взаимодействие «Взрослый - Взрослый». Психологический уровень - обычно трансакции «Родитель - Ребенок» или «Ребенок-Родитель». Любая скрытая трансакция, подобная этой, в которой социальное сообщение «Взрослый-Взрослый» перекрывает обмен на психологическом уровне между «Родитель-Ребенок», называется двойной трансакцией.

Третье правило коммуникации Э. Берна гласит:

Поведенческий

результат скрытой трансакции определяется

на психологическом, а не на социальном

уровне.

Э. Берн считал: то, что реально происходит, всегда есть результат скрытых сообщений. Если мы хотим понять поведение людей, мы должны уделять внимание психологическому уровню коммуникации. В связи с этим существует известная метафора Э. Берна: «Надо научиться “думать по-марсиански”». (Э. Берн придумал и нарисовал маленького зеленого человечка с Марса, спустившегося на Землю и наблюдавшего за землянами. Марсианин не имел представления о том, что должно означать наше общение. Он просто наблюдал незашоренным взглядом за тем, как люди общаются, а затем видел результаты взаимодействия.)

В скрытой трансакции сообщение на социальном уровне передается словами. Для того чтобы «думать по-марсиански», т. е. распознать психологический уровень взаимодействия, необходимо наблюдать за невербальным поведением: тоном голоса, жестами, положением тела и выражением лица человека. Более тонкие сигналы проявляются в дыхании, напряжении мускулов, расширении зрачков и т.п. Маленькие дети читают эти сигналы интуитивно. Взрослые теряют такую способность. Для того чтобы эффективно общаться, необходимо вновь научиться узнавать невербальные сигналы.

Основной единицей социального действия (т. е. трансакции любой разновидности) Э. Берн считал поглаживания. Остановимся подробнее на их анализе.

Согласно определению, поглаживание, или знак признания, — это любой акт, предполагающий признание присутствия другого человека. Как мы уже отмечали, поглаживания необходимы человеку для здорового физического, психического и социального развития. Новорожденный не может нормально расти, если он лишен физического стимулирования и внимания со стороны окружающих, которые подтверждают, что он существует, любим и пользуется признанием. В детстве человек учится заменять физическое прикосновение другими формами признания. Вербальные послания, выражение лица, жесты, первые карманные деньги, школьные отметки, дипломы, продвижение по службе, повышение зарплаты, все знаки, доказывающие человеческому существу, что в него верят и его возможности роста признают, - все это разнообразные психологические или символические виды стимулирования. Мы испытываем жизненную потребность быть признанными окружающими и тратим много времени на установление отношений - трансакций, чтобы с их помощью удовлетворить эту потребность - своеобразную жажду стимулирования.

Поглаживания - источник физического и психического здоровья и комфорта - бывают вербальные и невербальные, позитивные и негативные, условные и безусловные.

Позитивные поглаживания имеют ярко выраженный характер благодарности, стимулируют рост и автономию человека, и их приятно получать, в то время как негативные неприятны, несут в себе разрушающую нагрузку, вредную для развития. Однако человек устроен так, что он скорее предпочтет получать негативные поглаживания, чем не получать ничего, т. е. быть игнорируемым другими.

В зависимости от того, кому адресованы поглаживания: самому человеку, его чувствам или действиям, - они делятся на условные и безусловные.

Безусловные позитивные поглаживания, или знаки, затрагивают человека непосредственно, поощряя в нем то, чем он сам является. Безусловные негативные знаки несут разрушительный заряд, поэтому их следует избегать. После обмена отрицательными безусловными поглаживаниями дальнейшие переговоры и достижение компромисса оказываются нереальными. Условные позитивные поглаживания стимулируют действия и развитие личности. Условные негативные поглаживания позволяют человеку осознать свои собственные ошибки или бестактность.

Все поглаживания - условные и безусловные, позитивные и негативные - структурируют поведение и поэтому являются необходимыми для воспитания ребенка, руководства группой, преподавания предмета и т. д. Как в непосредственном общении, так и в ситуации менеджмента поглаживания имеют мощное влияние на поведение, мотивацию и деятельность.

Теперь, когда мы знаем разные виды трансакций и поглаживание как основную единицу социального взаимодействия, можно обратиться и к анализу более сложных феноменов, например структурирования времени.