- •Автономная некоммерческая образовательная организация высшего профессионального образования «Международный славянский институт»

- •(С изменениями от 31 мая 2011 г.)

- •Москва, 2013г. Аннотация дисциплины Психология общения

- •030300.62 Психология

- •030300.62 Психология

- •Цели освоения учебной дисциплины

- •Место учебной дисциплины в структуре ооп впо

- •Структура и содержание учебной дисциплины (модуля) – 4 года

- •Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля)

- •Методические указания к чтению лекций

- •Методические указания к практическим занятиям

- •Практическое задание 1. Тестирование на определение способности к эмпатии и уровня рефлексивности Тест "Эмпатические способности"

- •Методы измерения особенностей общения и личностно-коммуникативных свойств

- •2. Методы измерения симпатии, любви, самоактуализации

- •3. Методы измерения эмоциональных взаимоотношений

- •4. Мотивация общения и взаимодействия

- •5. Методы исследования самоотношения и самооценки, психологической защиты

- •Практическое задание 2. Ролевая игра «Имидж»

- •Практическое задание 3. Ситуационные задачи по психологии общения коммуникативная сторона общения

- •Практическое задание 4. Ролевая игра «Подписчик»

- •Практическое задание 5. Выполнение психогимнастических упражнений

- •Практическое задание 6. Ролевая игра «Гражданский брак»

- •Практическое задание 7. Выполнение психогимнастических упражнений

- •«Установление контакта».

- •«Умение передавать информацию».

- •Практическое задание 8. Решение психологических задач; ролевая игра « Золотая рыбка»

- •Творческие задания

- •Стиль взаимодействия. Личностные смыслы. Инструменты коммуникации.

- •Социально-психологический тренинг профессионального общения: Методическое пособие к курсу «Психология общения»

- •Часть 1

- •Часть 2

- •Методические указания по организации самостоятельной работы студентов

- •Методические указания по написанию реферата (контрольной работы)

- •Тема: ______________________________________________

- •Методические указания по выбору темы рефератов, контрольных и курсовых работ

- •Методические указания по подготовке к зачёту и экзамену

- •Методические указания по системе оценки знаний

- •3.1. Тематика контрольных работ самостоятельная работа (Задание: выполнить контрольную работу (реферат) по заданию преподавателя)

- •Тематика контрольных работ

- •Тематика рефератов

- •3.4. Материалы для итогового контроля знаний студентов по дисциплине вопросы для подготовки к экзамену

- •3.5. Дидактические материалы для контроля тестовые задания для самоконтроля знаний студентов по дисциплине «психология общения"

- •Общение как объект научного исследования

- •Общение как предмет изучения

- •Речь в межличностном общении

- •Синтоническая модель общения

- •Трансактный анализ общения

- •Виды и техники слушания

- •Невербальные особенности в процессе общения

- •Перцептивная функция общения

- •Стратегии взаимодействия и стили общения

- •Проблема оптимизации общения

- •Итоговый контрольный тест по дисциплине «психология общения»

- •Интернет-ресурсы по дисциплине

- •4.2. Краткий терминологический словарь

- •Структура коммуникативного процесса Коммуникативный процесс включает в себя следующие элементы (рис)

- •Структурный подход к изучению коммуникации

- •Виды и стили коммуникации

- •3. Межличностная и массовая коммуникация (Богомолова, 1990; Dominick, 1987)

- •9. Зависимость коммуникации от контекста

- •Функциональный подход к изучению коммуникации

- •Краткий конспект по дисциплине психология общения теоретические вопросы общения

- •1. Психология общения: взгляд из третьего тысячелетия

- •2. Общение как специальный предмет исследования

- •3. Общение и речь

- •4. Невербальное общение*

- •5. Общение как возможность совместной деятельности

- •6. Общение и восприятие

- •7. Общение и память

- •8. Общение и мышление*

- •9. Общение и эмоции

- •10. Развитие личности в общении

- •Механизмы развития личности

- •11. Общение в социальной работе

- •12. Стили общения Стиль как константная характеристика общения

- •Проблема продуктивности стиля общения

- •Эффективные технологии общения

- •1. Технология беспроблемного общения т. Гордона Концепция «владения проблемой»

- •Как распознать проблему партнера

- •Как устранить проблему партнера*

- •Как распознать и решить свою собственную проблему

- •Беспроигрышный метод разрешения конфликтов

- •2. Технология подлинного общения э. Берна Основные понятия трансактного анализа76

- •Структурный анализ

- •Функциональный анализ

- •Анализ трансакций

- •Анализ жизненных сценариев

- •Та как инструмент совершенствования межличностного взаимодействия

- •3. Технология спонтанности ф.Перлза Концепция гештальттерапии

- •Основные понятия гештальттерапии

- •Ценность взросления и зрелости

- •Ценность спонтанного общения*

- •Изменение личности в общении

- •Динамика взросления

- •Стратегии воздействия

- •Классические техники

- •4. Технология моделирования успеха в общении р. Бэндлера и дж. Гриндера Основные понятия и аксиомы нейролингвистического программирования

- •Модели коммуникации Модель мира

- •1. Идентичность. 2. Критерии. 3. Верования. 4. Метапрограммы.

- •5. Стратегии. 6. Обобщение - опущение - искажение. 7. Субмодальности.

- •8. Репрезентативная система. 9. Система восприятия. 10. Внешний мир.

- •Модель восприятия

- •Стиль взаимодействия

- •Личностные смыслы

- •Инструменты коммуникации

- •5. Технология идеального общения ч. Тойча и дж. Тойч История возникновения психогенетики

- •Основные понятия и постулаты психогенетики

- •Разрушительные модели поведения

- •Негативные эмоции

- •Деструктивные установки*

- •Переобучение или изменение жизненной программы

- •Принципы переобучения

- •Семишаговая модель переобучения*

- •Аффирмации как инструмент изменения общения

- •Библия как достояние мировой культуры и как инструмент уникального видения мира

- •6. Психологическая коррекция стиля общения

- •Цели и задачи процесса психологической коррекции

- •Элементы и структура процесса психологической коррекции

- •Динамика процесса психологической коррекции

- •7. Рефлексия как потенциал плодотворного общения Психологическая наука о рефлексии

- •Уроки рефлексии

- •8. Доверие как потенциал плодотворного общения Что такое доверие*

- •Уроки доверия

- •Доверие самому себе

- •Упражнение «Встреча с гневом»

- •Доверие другому*

- •9. Ответственность как потенциал плодотворного общения

- •Психологическая наука - об ответственности

- •Уроки ответственности

- •Ответственность за самого себя

- •Ответственность за другого

- •У каждого свой путь

- •Заключение

- •Приложение к курсу психология общения Джон Максвелл, Лес Пэррот

- •25 Способов завоевать расположение людей

- •Начните с себя

- •Воспользуйтесь правилом 30-ти секунд

- •Дайте людям понять, что вы в них нуждаетесь

- •Оставьте о себе память в сердцах людей и чаще обращайтесь к своей памяти

- •Хвалите людей в присутствии окружающих

- •Создайте человеку репутацию

- •Говорите нужные слова в нужное время

- •Поддержите мечту

- •Признайте заслуги окружающих

- •Добивайтесь максимума

- •Поделитесь своим секретом

- •2. Посвящение в секрет придает человеку значимость

- •3. Посвящение в секрет делает человека участником вашей жизни

- •Истолковывайте слова и поступки людей в лучшую сторону

- •Отведите взгляд от зеркала

- •Сделайте для окружающих то, чего они не могут сделать сами

- •1. Познакомьте человека с людьми, с которыми он сам не имеет возможности познакомиться

- •2. Возите людей в места, куда они не могут попасть сами

- •3. Предложите людям возможность, которая им недоступна

- •4. Делитесь с людьми идеями, к которым они не могут прийти сами

- •Слушайте сердцем

- •Найдите ключи к сердцам людей

- •Придите на помошь первым

- •Обогащайте жизнь окружающих

- •Запоминайте историю каждого человека

- •Расскажите хорошую историю

- •Помогайте людям бескорыстно

- •1. Они исходят из принципа изобилия

- •2. Они видят обшую картину

- •Узнайте имя своего почтальона

- •Подчеркивайте сильные стороны человека

- •Шлите ободряющие письма

- •Помогайте людям побеждать

- •Протокол актуализации умкд Лист изменения и дополнения в умкд

Функциональный анализ

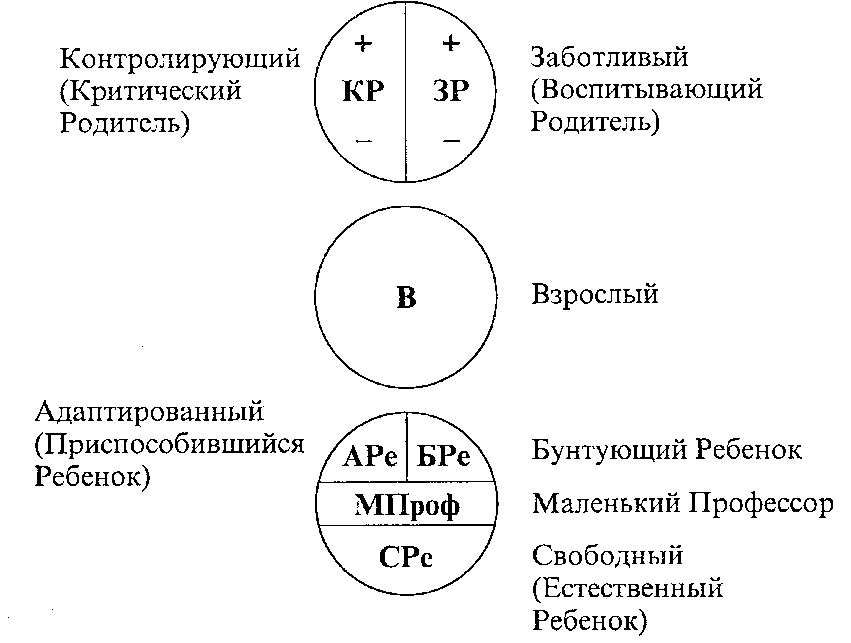

Функциональный анализ дает ответ на вопрос: как функционируют различные части личности? Оказалось, что Родитель, Взрослый и Ребенок ведут себя по-разному.

Бывает время, когда ребенок ведет себя естественно и независимо. Он не приспосабливается к правилам взрослых и не бунтует против них. Он просто делает то, что хочет. Он плачет, потому что больно. Рассердившись на сестричку, толкнувшую его, отвечает ей тем же. Читает или играет вместо того, чтобы радовать родителей вниманием. Взрослый человек в эго-состоянии Ребенка ведет себя иногда так же свободно, как в детстве: учитель идет по коридору непринужденной походкой и радостно напевает, один педагог, увидев директора школы, говорит другому: «Давай быстренько зайдем в класс, как бы нам чего-нибудь не поручили в конце рабочего дня!..» В таком случае они действуют из эго-состояния Свободного, или Естественного, Ребенка (СРе).

С другой стороны, в детстве ребенок довольно долго адаптируется к требованиям родителей и других взрослых. Он учится быть вежливым, пользоваться носовым платком, быть спокойным, не плакать и не сердиться, оправдывать ожидания родителей, угождать им. В зрелом возрасте он продолжает поступать так, как научился в детстве. Когда это происходит, человек, по мнению Э. Берна, находится в эго-состоянии Адаптированного Ребенка (АРе), т. е. в одной из частей детского эго-состояния. Таким образом, в функциональной модели эго-состояние Ребенка подразделяется на эго-состояние Свободного Ребенка и эго-состояние Адаптированного Ребенка; при графическом изображении круг Ребенка поделен на две части (схема 4). Послушный ребенок ведет себя так, как требуют от него родители. Став взрослым, человек в состоянии Послушного Адаптированного Ребенка действует в соответствии с внутренними нормами и убеждениями, не отступая от них ни на шаг.

Схема 4. Функциональная модель личности

Заслуживают особого внимания случаи, когда ребенок восстает против правил и ожиданий взрослых: грубит, прыгает и шумит, хмурится и капризничает. Он как будто выворачивает наизнанку правила родителей, изо всех сил стараясь сделать все наоборот. Взрослый человек тоже может восставать подобным образом, при этом часто не осознавая, что его поведение является бунтом. Например, когда начальник предлагает трудную работу, а он вдруг заявляет, что у него нет времени. Отказываясь от задания, он, возможно, испытывает необъяснимое удовлетворение типа: «Вот так-то!» В возрасте четырех лет он, по-видимому, чувствовал то же самое, когда давал понять родителям, что они ни за что не смогут заставить его съесть «эту противную кашу». Когда взрослый человек бунтует подобным образом, он все еще следует детским правилам и действует из состояния Адаптированного Ребенка. В качестве примера приведем реплики учителей: «Завуч может сделать со мной все, что угодно, но я не буду работать завтра на замене!» или «Но почему всегда я, почему другим вы не даете таких поручений?» Иногда такое поведение изображают отдельным эго-состоянием и называют его Бунтующим Ребенком (БРе). Граница между эго-состояниями Адаптированного Ребенка и Бунтующего Ребенка весьма условна, и энергия, переходя из одного состояния в другое, меняет свой знак.

Поведение взрослого человека в позиции Адаптированного Ребенка (АРе) может быть позитивным и негативным. Мы находимся в Позитивном Адаптированном Ребенке (АРе+), когда проигрываем продуктивные способы поведения и без труда достигаем желаемого результата, сохраняя при этом большое количество энергии. Так, мы автоматически следуем тысячам правил: переходим улицу по светофору, говорим «пожалуйста» и т.п. Однако иногда наше «детское» поведение не соответствует взрослой ситуации «здесь и теперь», т. е. мы находимся в эго-состоянии Негативного Адаптированного Ребенка (АРе). Например, в детском возрасте человек обнаружил, что самый лучший способ привлечь внимание отца или матери - обидеться на них. Став взрослым, он может иногда демонстрировать обиду или недовольство в надежде получить желаемое. В этом случае он игнорирует свои взрослые возможности удовлетворения потребностей. Или, может быть, человек решил в детстве, что демонстрировать себя перед другими опасно. Он помнит, как его отшлепали родители за то, что он «выставлялся», или сверстники дразнили его, когда он читал стихотворение в классе. Став взрослым, он обнаружил, что ему трудно выступать перед людьми, он краснеет, заикается и мямлит, смущается и убеждает себя в том, что он никудышный оратор. На самом деле, теперь он может свободно выступать перед аудиторией: он уже вырос и ничем не рискует. Каждый человек иногда проявляет паттерны поведения Негативного Адаптированного Ребенка. Однако их можно изменить и приобрести новые, более эффективные, позволяющие полностью использовать возможности взрослой личности.

Поведение Свободного Ребенка можно также классифицировать как позитивное и негативное. Взрослый человек в эго-состоянии Свободного Ребенка ведет себя, не обращая внимания на правила и ограничения. Будучи детьми, приспосабливаясь к родителям, люди учатся сдерживать свои чувства: неуместный смех, агрессию, обиду, боль. Во взрослой жизни обретенное умение может привести к физическому напряжению, а часто и к проблемам, комплексам, болезням. Чтобы избежать этого. Взрослый может позволить Свободному Ребенку выражать свои эмоции позитивными, конструктивными способами. Так, выбрав безопасное место и ситуацию, можно неистово ударить по подушке, громко прокричать воображаемому обидчику все, что вы о нем думаете, сделать серию энергичных физических упражнений, просто пробежаться или быстро пройтись, принять душ, сделать массаж, написать гневное письмо, но не отправлять его и т.п. Однако в ряде случаев поведение Свободного Ребенка явно негативно. Например, быстрая езда по переполненной машинами дороге, долгий сон по утрам в рабочий день, заканчивающийся опозданием, и т. п.

Некоторые специалисты ТА выделяют в Ребенке Маленького Профессора, или Ребенка-Манипулятора, который выполняет функции творческой, интуитивной части, отличающейся тонким чувствованием человека или ситуации, высокой креативностью. При этом Маленький Профессор рассматривается не как отдельное функциональное эго-состояние, а как внутренняя инстанция, которая примиряет и согласовывает действия Родителя, Взрослого и Ребенка или улавливает суть происходящего в той или иной ситуации без стремления попасть в гущу событий. Его любимые слова: «У меня есть идея!», «Эврика!» Для него характерны: чарующий взгляд, склоненная к плечу голова, улыбка заговорщика.

Эго-состояние Родителя, представленное на схеме 4, делится на две части: Контролирующего Родителя (КР), которого некоторые авторы называют Критикующим, и Заботливого Родителя (ЗР). Его же иногда называют Воспитывающим.

Родители часто говорят ребенку, что надо делать и каким образом, контролируют, критикуют, оценивают его: «Иди спать!», «Не выбегай на дорогу!», «Высморкайся!», «Умный», «Глупый», «Хороший», «Капризный», «Честный», «Нечестный» и т. п. Став взрослым, человек копирует своих родителей и сам контролирует и критикует себя или других подобным образом. В таких случаях говорят, что он находится в эго-состоянии Контролирующего Родителя. В других случаях родители оберегают ребенка, заботятся о нем. Мама обнимает малыша, отец читает или рассказывает ему сказки перед сном. Родители утешают ребенка, когда он разобьет коленку, успокаивают, если грозный учитель не хочет ставить хорошую оценку. Когда взрослый человек проигрывает подобное поведение своих родителей, заботясь о себе или о других, он пребывает в эго-состоянии Заботливого Родителя.

Контролирующий Родитель хранит определенные нормы, запреты, правила и совокупность предрассудков. Он может быть позитивным, если его директивы и запреты искренне направлены на защиту или поддержку человека. Так, доктор может приказать пациенту: «Бросьте курить», проигрывая одну из команд, усвоенных в детстве. Негативный Контролирующий Родитель унижает другого человека. Начальник, который кричит на своего подчиненного: «Вы опять сделали ошибку!» или «Неужели вы всегда так плохо работаете?» - возможно, воспроизводит тон и жесты раздраженного учителя, который говорил этому человеку то же самое, когда ему было всего семь лет.

Позитивный Заботливый Родитель помогает другому, исходя из подлинного уважения к нему. Негативный оказывает помощь с позиции превосходства, игнорируя своего подопечного. Поведение Позитивного Заботливого Родителя может быть проиллюстрировано следующим отношением к ребенку или коллеге по работе: «Тебе помочь? Если да, то скажи мне». Негативный Заботливый Родитель отличается чрезмерной заботливостью. Сначала он предлагает помочь, а затем сам делает всю работу.

В функциональной модели Взрослый не подразделяется на составные части. Любое поведение характеризуется как Взрослое, если человек реагирует на ситуацию «здесь и теперь», используя все свои ресурсы и возможности.

Эго-состоянию Взрослого мы обязаны нашей рассудительностью и склонностью к эксперименту, способностью обрабатывать внешнюю информацию, принимать решения и вести переговоры. Оно разрешает наши противоречия и внутренние конфликты. Наиболее подходящая метафора для характеристики Взрослого - образ ЭВМ.

Эгограмма. Один из последователей Э. Берна Джон Дюссей разработал схематический и достаточно субъективный способ изображения эго-состояний, назвав его эгограммой. На ней графически отображается распределение жизненной энергии по пяти основным функциональным эго-состояниям (схема 5).

Схема 5. Полная эгограмма

Идея эгограммы заключается в том, что каждому эго-состоянию соответствует свой столбик. Относительная высота столбиков совпадает с интуитивной оценкой количества времени, которое человек проводит в каждом эго-состоянии. Полная эгограмма может походить на ту, что изображена на схеме. Точная высота столбика не так уж важна. Главное - относительная величина каждого эго-состояния по сравнению с другими.

Эгограмма может строиться как для самого себя на основании собственных интуитивных ощущений, так и для других по наблюдениям за их поведением. Она может отражать поведение в целом, а может быть применена только для отдельных ситуаций: на работе, в семейном кругу, в уличном конфликте. Для социолога будет интересно узнать, что с ее помощью можно анализировать поведение группы: семьи, трудового коллектива, сотрудников одной кафедры. Для каждого из представленных случаев эгограмма может составляться через определенные промежутки времени.

Эгограмма рассматривается как мощный инструмент анализа и изменения поведения и отношений с другими. Во-первых, сравниваются собственная эгограмма и эгограммы, сделанные другими. Всегда интересно сопоставить свое собственное представление о себе и свой имидж в глазах людей, которым мы доверяем. Во-вторых, эгограмма может послужить отправной точкой для корректировки отдельных эго-состояний в желаемом направлении, и в первую очередь для усиления слабо выраженных. При этом следует иметь в виду выдвинутую Дж. Дюссеем гипотезу константности: «Когда одно эго-состояние увеличивается, другие должны уменьшаться, компенсируя изменение. Распределение психической энергии происходит таким образом, что общее ее количество остается константным».

Французским социологам удалось с помощью эго грамм изучить эффективность и ценностную заполненность передач ведущих радиостанций парижского региона. Анализировались и сопоставлялись редакционные тексты, которые обычно встраиваются между музыкальными фрагментами или передачей последних новостей. Именно эти тексты и определяли лицо радиостанции. По каким же показателям идентифицировалось то или иное состояние выступающего? Взрослый определялся по стремлению донести до слушателей как информацию о предлагаемых передачах, так и информацию широкого профиля: метеосводки, репертуары театров и кино, биржевые курсы. Родитель просматривался сквозь щедро раздаваемые подарки, советы о книгах, которые надо прочитать, о спектаклях, которые следует посмотреть, и вообще о том, что следует делать в этой жизни. По дикторскому тону (поучающему, ироническому, навязывающему ценности, советующему) можно было дифференцировать Критического Родителя и Заботливого Родителя с его стремлением помочь, дать совет («На нашей волне вам никогда не будет одиноко!»). Эго-состоянию Ребенка повезло гораздо меньше: отслеживались бунтарские нотки по отношению к другим радиостанциям и навязываемое Родителем и Взрослым уважение существующих норм, ожиданий слушателей. Спонтанность, креативность и эффективность выражались тем не менее в играх, анекдотах и шутках.

В общении, особенно в стрессовых ситуациях, человек использует чаще всего те эго-состояния, которые заряжены большим количеством энергии. Как это происходит?

В поиске ответа на этот вопрос обратимся к динамике эго-состояний.

Если человек эмоционально уравновешен, он способен пребывать и действовать в эго-состоянии, соответствующем ситуации. Однако возможно и другое, менее удачное функционирование, которое в некоторых случаях граничит с патологическим дисфункционированием. Существуют, по крайней мере, три варианта подобных нарушений: два типа исключения и симбиоз.

1. Константное (исключающее или исключенное) эго-состояние. Одно эго-состояние может либо полностью отсутствовать, либо взять верх над двумя другими и контролировать или управлять ими так, что они будут действовать в соответствии с его установками.

2. Контаминированное эго-состояние. Взрослый частично может быть заражен Родителем или/и Ребенком.

3. Симбиоз. Одно или, реже, два эго-состояния могут быть практически полностью исключены.

Разберем подробно все эти три случая.

Константное эго-состояние. Родитель «берет контроль в свои руки» и в реальной ситуации может выразить себя через Родителя, Взрослого или Ребенка. В этом случае поведение обусловлено прежде всего системой ценностей, которые далеко не всегда соответствуют объективной реальности, при этом чаще всего отрицаются или вытесняются потребности и желания Ребенка. При кажущемся благополучии всегда есть риск эмоциональных кризисов разной формы тяжести.

Взрослый доминирует над остальными и может выразить себя через Взрослого, Родителя или Ребенка. Поведение и поступки кажутся хорошо адаптированными, стабильными, уравновешенными, интегрируя внешнюю информацию, чувства и потребности Ребенка и интериоризированные ценности Родителя. Такая позиция обеспечивает человеку наилучшие условия роста.

Ребенок «верховодит» поведением и может выразить себя через Ребенка, Взрослого или Родителя. В таком случае обычно эмоции и чувства стоят во главе угла, составляют движущие элементы поступков и исключают в той или иной степени Родителя или Взрослого. Возникающая при этом нестабильность поведения может подорвать физическую, экономическую и социальную безопасность человека.

В поисках оптимального эго-состояния мы можем задать вопросы: «Как освободиться от всевидящего ока Родителя?», «Надо ли быть Взрослым?» или «Что делать со спонтанностью, бьющей через край?» Специалисты считают, что лучший вариант - «отдать контролирующие функции Взрослому». И это в действительности важный этап роста человека, но не самоцель.

Каждый из нас имеет возможность инициировать и развивать контролирующие функции Взрослого, интегрируя максимум параметров реальной жизненной ситуации, учитывая при этом не только внешние обстоятельства, но и внутренние состояния. Вопросы, которые помогают стимулированию эго-состояния Взрослого: «Что я хочу?», «Что мне надо?», «Что надо сделать?», «Как я могу выйти из этой ситуации?», «Что я на самом деле делаю?» и т. д. Когда мы анализируем свое поведение с этих позиций, мы можем действовать спонтанно и в то же время держать ситуацию под контролем.

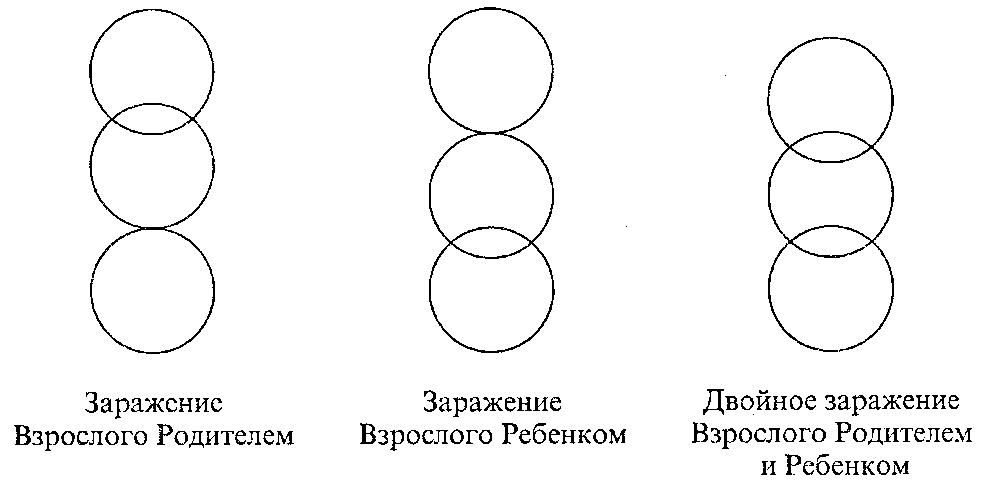

Контаминации (заражения). Взрослый часто в той или иной степени заражен Родителем и Ребенком и как бы исключен из реального поведения.

Заражение Взрослого Родителем: Родитель использует Взрослого, чтобы найти доказательства своим ценностным суждениям (чаще всего построенным на предрассудках), используя с этой целью актуальную и проверенную информацию. Пример: «У директора школы нет сердца. И доказательство тому - грубое обращение с учителями».

Заражение Взрослого Ребенком: Ребенок использует Взрослого для навязывания эмоционального впечатления, подменяя объективное видение ситуации иллюзией. Пример: «Все потерпели фиаско, вкладывая ваучеры в престижные инвестиционные фонды. А я уверен в своем выборе: я удачлив».

Двойная контаминация Взрослого со стороны Родителя и Ребенка: предрассудки и иллюзии, как правило, сосуществуют и в таком случае взаимно дополняют и подкрепляют друг друга. Пример: ответственный работник говорит себе: «Искусство управлять? А разве авторитета недостаточно?» Это предрассудок, усиливаемый иллюзией: «Если они мне не подчиняются, значит, они меня не любят». В обобщенном виде все вышеизложенное представлено на схеме 6.

КОНТАМИНАЦИИ (ЗАРАЖЕНИЯ)

Взрослый часто в той или иной степени заражен Родителем и Ребенком

Схема 6. Контаминации (заражения) Взрослого

Симбиоз. Это состояние, которое встречается тогда, когда два или более людей ведут себя таким образом, что вместе как бы образуют одного человека.

Люди, принимающие участие в таких взаимодействиях, не используют все имеющиеся у них эго-состояния. Обычно один из них исключает Ребенка и пребывает лишь в Родителе и Взрослом, а другой занимает противоположную позицию, оставаясь в Ребенке и блокируя два других эго-состояния. Таким образом, вместе им доступны всего три эго-состояния, что показано на схеме 7.

Проиллюстрируем вышесказанное примером. Представьте себе урок. После изложения теоретического материала учитель пишет на доске упражнение и обращается к ученику: «Андрей, как бы ты решил эту задачу?»

Андрей не произносит ни слова. Более того, некоторое время он сидит неподвижно, а затем начинает быстро раскачивать ногой и чесать затылок, продолжая молчать.

Молчание усиливается. Весь класс в напряженном ожидании. Наконец учитель говорит: «Похоже, ты не знаешь решения, Андрей. Тебе следует больше времени уделять занятиям. Посмотри, все достаточно просто...» - и записывает решение задачи на доске. Андрей успокаивается, перестает болтать ногой и прилежно переносит запись в тетрадь.

Схема 7. Симбиоз

В данном примере ученик и преподаватель вошли в симбиоз. Отрицая в себе способность самостоятельно решить задачу и скрытно манипулируя преподавателем с целью овладения ситуацией, Андрей игнорирует свои эго-состояния Взрослого и Родителя.

Преподаватель, с готовностью предоставляя решение задачи и одновременно советуя Андрею больше заниматься, принимает, таким образом, на себя роль Родителя и Взрослого, игнорируя свое собственное эго-состояние Ребенка. Если бы он дал своему Ребенку возможность проявиться, он бы осознал, что чувство дискомфорта и неудовлетворенности у него появилось в результате обмена фразами с Андреем, а интуиция подсказала бы ему: «Тебя подцепили на крючок, заставляя все делать самому, тебе это нравится?» С помощью восприятия Ребенка он смог бы творчески подойти к этой проблеме и помочь студентам самостоятельно решить данную задачу.

Как бы то ни было, преподаватель заблокировал чувство дискомфорта своего Ребенка и нашел облегчение в том, что стал играть привычную симбиотическую роль Взрослого и Родителя. Андрей также почувствовал облегчение, когда вошел в привычную для себя роль Ребенка. В этом заключается суть симбиоза - при вхождении в симбиоз его участники чувствуют себя более комфортно. В определенном смысле каждый играет роль, которую от него ожидают, однако этот комфорт достигается за определенную плату: находящиеся в симбиозе люди блокируют многие свои способности и возможности, присущие им как взрослым людям.

В повседневном общении люди на какое-то время входят, а затем выходят из симбиоза друг с другом. В некоторых случаях отношения, в основе которых лежит симбиоз, продолжаются длительное время. Любой симбиоз является попыткой сохранить привычный с детского возраста способ удовлетворения потребностей и получения поглаживаний.

Когда один из партнеров чувствует, что другой намеревается выйти из симбиотической спарки, он склонен защищаться от подобного ухода, считая, что без партнера он не сможет самостоятельно стоять на ногах. Именно это убеждение придает симбиозу такое очевидное качество, как стабильность.

Существует ряд ситуаций, при которых нахождение в симбиозе представляет собой абсолютно нормальное явление. Например, больной после операции, который не в состоянии оценивать проблемы и события «здесь и теперь», чувствуя боль, регрессирует до уровня Ребенка и позволяет заботиться о себе. Медицинская сестра при этом заменяет Взрослого и Родителя, в котором нуждается больной. Она решает текущие проблемы и успокаивает больного. Это здоровый симбиоз.

Когда контаминация и исключение в динамике эго-состояний одного человека накладываются друг на друга, то он не может установить свободные и автономные отношения с другим. Люди в этом случае устанавливают между собой симбиотические отношения несколько иного характера, чем те, которые мы описывали выше, - это нездоровый симбиоз.

Наши знания и практические умения, полученные при знакомстве с «портретом личности», могут оказаться весьма полезными для совершенствования общения и взаимодействия людей друг с другом. Однако позитивные изменения коммуникации невозможны без ее тщательного изучения. Поэтому перед нами следующая важная часть теории Э. Берна - анализ трансакций.