- •1) Психоанализ 3. Фрейда (эту школу прошли Карл Юнг, Альфред Адлер, Карен Хорни, Харри Салливан, Эрих Фромм и другие выдающиеся психологи);

- •2) Теория научения, или поведенческая школа (к теоретикам которой относят и. П. Павлова, американских психологов Джона б. Уотсона и б. Ф. Скиннера);

- •3) Теория роста, или «гуманистическая психология» (яркими представителями которой являются американские психологи Абрахам Маслоу и Карл Роджерс).

- •1. Диагностутельный (определение и анализ уровня активности).

- •2. Формовочный (овладение умениями и готовность к творчеству).

- •3. Итогово-коррекционный (определение готовности к самообучения, самовоспитания, жизни и деятельности) и корректировки программы совершенствования активности.

- •2) Когда непосредственное познание принципиально было бы возможным, но в современных условиях оно совершенно исключено' (при изучении истории, палеонтологии, археологии);

- •1. Не делать за него то, чему он должен научиться, а лишь обеспечить условия для успеха его деятельности.

- •2. Активизировать его самостоятельную деятельность, вызвать у него чувство радости от достигнутого, повышать веру в способность преодолевать трудности.

2) Когда непосредственное познание принципиально было бы возможным, но в современных условиях оно совершенно исключено' (при изучении истории, палеонтологии, археологии);

3) когда непосредственное познание возможно, но нерационально. Например, высоту самого высокого дерева можно узнать опосредованно, если в солнечный день воткнуть палку в землю и заметить время, когда тень от палки будет равна ее высоте. В этот момент и тень от дерева (которую легко измерить) будет равна высоте дерева. мышление,

во-вторых, есть познание (отражение) отношений и закономерных связей между предметами и явлениями окружающего мира. Оно дает возможность понять закономерности материального мира, причинно-следственные связи в природе и в общественно-исторической жизни, закономерности психики человека. мышление,

в-третьих, есть обобщенное познание действительности, процесс познания общих и существенных свойств предметов и явлений. С помощью мышления человек познает, например, общие и существенные свойства металлов, общие свойства газов в отличие от общих свойств жидкостей, общие свойства треугольников, общие признаки глагола в отличие от общих признаков прилагательного и т. д. Мышление — процесс опосредованного и обобщенного познания (отражения) окружающего мира. Сущность его в отражении: 1) общих и существенных свойств предметов и явлений, в том числе и таких свойств, которые не воспринимаются непосредственно; 2) существенных отношений и закономерных связей между предметами и явлениями. Мышление играет поистине огромную роль в сознании. Мышление расширяет границы познания, дает возможность выйти за пределы непосредственного опыта ощущений и восприятия. Мышление дает возможность знать и судить о том, что человек непосредственно не наблюдает, не воспринимает. Оно позволяет предвидеть наступление таких явлений, которые в данный момент не существуют (рассчитывать заранее затмения Солнца и Луны, орбиты космических кораблей. Мышление перерабатывает информацию, которая содержится в ощущениях и восприятии, а результаты мыслительной работы проверяются и применяются на практике. Иногда может показаться, что мысль существует вне словесной оболочки, что иную мысль трудно выразить словами. Но это означает, что мысль еще неясна себе самому, что это скорее не мысль, а смутное общее представление. Ясная мысль всегда связана с четкой словесной формулировкой.

Операции мышления

Мыслительная деятельность людей совершается при помощи мыслительных операций: сравнения, анализа и синтеза, абстракции, обобщения и конкретизации. Сравнение. Сравнение — это сопоставление предметов и явлений с целые найти сходство и различие между ними. считал операцию сравнения основой понимания. Он считал, что мы познаем любой предмет, только приравнивая его к чему-то и отличая от чего-то. Успешное сравнение предметов и явлений возможно тогда, когда оно целенаправленно, т. е. происходит с .определенной точки зрения, ради ответа на какой-то вопрос. Оно может быть направлено или на установление сходства предметов, или на установление различия, или на то и другое одновременно.

Анализ и синтез. Анализ — это мысленное расчленение предмета или явления на образующие его части, выделение в нем , главных частей, признаков и свойств.

Синтез — это мысленное соединение отдельных элементов, частей и признаков в единое целое. Анализ и синтез неразрывно связаны, находятся в единстве друг с другом в процессе познания: анализируем мы всегда то, что синтетически целое, а синтезируем то, что аналитически расчленено. . Анализ и синтез — важнейшие мыслительные операции, в единстве они дают полное и всестороннее знание действительности. Анализ дает знание отдельных элементов, а синтез, опираясь на результаты анализа, объединяя эти элементы, обеспечивает знание объекта в целом. Для запоминания определенного текста ученик выделяет в нем отдельные части, смысловые куски (анализирует) и пытается понять, как они логически связаны в единое целое (синтезирует). Всякий анализ начинается с предварительного общего ознакомления с предметом или явлением и затем переходят в более глубокое и детальное анализирование. Процессы анализа и синтеза часто возникают вначале в практическом действии. Чтобы разобрать или собрать в уме мотор, необходимо научиться разбирать и собирать его на практике.

Абстракция. В процессе познания возникает необходимость не только проанализировать какой-либо предмет или явление, но и выделить для более углубленного изучения какой-либо один признак, одно свойство, одну часть, отвлекаясь (абстрагируясь) на время от всех остальных, не принимая их во внимание. Как правило, выделяются не просто какие-то признаки и свойства, а важные, существенные признаки. Абстракция — это мысленное выделение существенных свойств и признаков предметов или явлений при одновременном отвлечении от несущественных признаков и свойств. Выделенные в процессе абстрагирования существенные признаки предметов и явлений обычно бывают и общими для группы сходных предметов и явлений.

Обобщение и конкретизация. Абстракция лежит в основе обобщения — мысленного объединения предметов и явлений в группы по тем общим и существенным признакам, которые выделяются в процессе абстрагирования. Процессам абстрагирования и обобщения противоположен процесс конкретизации. Конкретизация — это мысленный переход от общего к единичному, которое соответствует этому общему. В учебной деятельности конкретизировать — значит привести пример, иллюстрацию, конкретный факт, подтверждающий общее теоретическое положение, правило, закон

Основные формы мышления. Различают три основные формы мышления: понятие, суждение и умозаключение.

Понятие. Понятие — это форма мышления, в которой отражаются общие и притом существенные свойства предметов явлений. Каждый предмет, каждое явление имеют много различных свойств, признаков. Эти свойства, признаки можно разделить на две категории — существенные и несущественные. Равно и каждое отдельное дерево обладает и такими признаками, которые позволяют отличить его от кустарника, травы (т. е. существенными признаками), например наличием ствола, и такими, которые отличают одно дерево от другого, например возраст, количество ветвей, сохранность коры. В понятии же содержатся лишь свойства, общие и существенные для целого ряда однородных предметов. Понятие существует в виде значения слова, обозначается словом. Каждое слово обобщает В понятиях наши знания о предметах и явлениях действительности кристаллизуются в обобщенном и отвлеченном виде. В этом отношении понятие существенно отличается от восприятия и представления памяти: восприятие и представление конкретны, образны, наглядны; понятие обладает обобщенным, абстрактным, не наглядным характером.

Представление — это образ конкретного предмета. Понятие — это отвлеченная мысль о классе предметов. Восприятие и представление всегда есть отражение конкретного, единичного. Никто из нас никогда не видел и не может видеть книги вообще, дерева вообще, собаки вообще, даже человека вообще, так как нельзя представить себе предмета, абсолютно лишенного каких-либо индивидуальных признаков. А мыслить об этом можно.

Суждение. В суждениях отражаются связи и отношения между предметами и явлениями окружающего мира и их свойствами и признаками. Суждение — это форма мышления, содержащая утверждение или отрицание какого-либо положения относительно предметов, явлений или их свойств. Примерами утвердительного суждения могут быть такие суждения, как «Ученик знает урок» или «Психика есть функция мозга». Суждения бывают общими, частными и единичными. В общих суждениях утверждается или отрицается что-то относительно всех предметов и явлений, объединяемых понятием. В частном суждении речь идет только - о части предметов и явлений, объединяемых понятием, например: «Некоторые школьники умеют играть в шахматы». Единичное суждение — это суждение, в котором речь идет о каком-то индивидуальном понятии, например «Пушкин — великий русский поэт». Суждение раскрывает содержание понятий. Следовательно, чтобы высказать то или иное суждение, человек должен знать содержание понятий, входящих в состав суждения. Если человек высказывает суждение, что «психика есть функция мозга», он должен иметь соответствующие понятия о психике и о мозге. Знать 'какой-нибудь предмет или явление — значит уметь высказать о нем правильное и содержательное суждение, т. е. уметь судить о нем. Истинность суждений проверяется общественной практикой человека.

Умозаключение. Умозаключение — такая форма мышления, в процессе которой человек, сопоставляя и анализируя различные суждения, выводит из них новое суждение. Типичный пример умозаключения — доказательство геометрических теорем. Человек пользуется в основном двумя видами умозаключений — индуктивными и дедуктивными. Индукция — это способ рассуждения от частных суждений к общему суждению, установление общих .законов и правил на основании изучения отдельных фактов и явлений. Дедукция — это способ рассуждения от общего суждения к частному суждению, познание отдельных фактов и явлений на основании здания общих законов ж правил. Помимо психологии, человеческое мышление изучает другая наука — логика. Она изучает правила построения правильных умозаключений, правильного (т. е. приводящего к правильным выводам) рассуждения. Поэтому логическим мышлением называют обоснованное, доказательное мышление, которое, основываясь на правильных исходных суждениях, с необходимостью приводит к правильным, объективным выводам. Любая мыслительная деятельность начинается с вопроса, который ставит перед собой человек, не имея готового ответа на него.

Билет 18

Виды речи этапы её формирования

Речь - один из видов коммуникативной деятельности человека — использование средств языка для общения с другими членами языкового коллектива. Под речью понимают как процесс говорения (речевую деятельность), так и его результат (речевые произведения, фиксируемые памятью или письмом).

Язык — система знаков, включающая слова с их значениями и синтаксис — набор правил, по которым строятся предложения. Слово является разновидностью знака, поскольку последние присутствуют в различного рода формализованных языках.

РЕЧЬ ВНУТРЕННЯЯ - различные виды использования языка (точнее, языковых значений) вне процесса реальной коммуникации. Выделяют три основных типа внутренней речи: а) внутреннее проговаривание - “речь про себя”, сохраняющая структуру внешней речи, но лишенная фонации, т. е. произнесения звуков, и типичная для решения мыслительных задач в затрудненных условиях; б) собственно речь внутренняя, когда она выступает как средство мышления, пользуется специфическими единицами (код образов и схем, предметный код, предметные значения) и имеет специфическую структуру, отличную от структуры внешней речи: в) внутреннее программирование, т. с. формирование и закрепление в специфических единицах замысла (тина, программы) речевого высказывания, целого текста и его содержательных частей

РЕЧЬ ДАКТИЛЬНАЯ - речь, воспроизводящая слова при помощи дактильных букв, т. е. определенных конфигураций пальцев и их движений.

РЕЧЬ ЖЕСТОВАЯ - способ межличностного общения людей, лишенных слуха, при помощи системы жестов, характеризующейся своеобразными лексическими и грамматическими закономерностями.

РЕЧЬ ПИСЬМЕННАЯ - вербальное (словесное) общение при помощи письменных текстов. Оно может быть и отсроченным (например, письмо), и непосредственным (обмен записками во время заседания). РЕЧЬ УСТНАЯ - вербальное (словесное) общение при помощи языковых средств, воспринимаемых на слух. Устная речь характеризуется тем, что отдельные компоненты речевого сообщения порождаются и воспринимаются последовательно

РЕЧЬ ЭГОЦЕНТРИЧЕСКАЯ (от лат. ego- я, centrum - центр круга) речь, обращенная к самому себе, регулирующая и контролирующая практическую деятельность ребенка.

Прежде всего различают внешнюю и внутреннюю речь. Внешняя речь бывает устная и письменная, свою очередь устная речь бывает монологической и диалогической. Внешняя речь служит общению (хотя в отдельных человек может размышлять вслух, не общаясь ни с кем), этому ее основной признак — доступность - восприятию других людей. В зависимости от того, употребляют ли с этой целью звуки или письменные знаки, различают обычную звуковую разговорную речь и письменную речь. Устная и письменная речь обладают своими психологическими особенностями. При устной речи человек воспринимает слушателей, их реакцию на его слова. Письменная же речь обращена к отсутствующему читателю, который не видит и не слышит пишущего, прочтет написанное только через некоторое время.

Но письменная речь обладает другим преимуществом: она в отличие от устной речи допускает длительную и тщательную работу над словесным выражением мыслей, тогда как в устной речи недопустимы задержки, времени на шлифовку и отделку фраз нет. Письменная речь как в истории общества, так и в жизни отдельного человека возникает позже устной речи и формируется на ее основе. Значение письменной речи чрезвычайно велико. Именно в ней закреплен весь исторический опыт человеческого общества. Благодаря письменности достижения культуры, науки и искусства передаются от поколения к поколению. В зависимости от различных условий общения устная речь приобретает вид либо диалогической, либо монологической речи.

Диалогическая речь — это разговор, беседа двух или нескольких лиц, которые говорят попеременно. В повседневном и обычном разговоре диалогическая речь не планируется. Направленность такой беседы и ее результаты в значительной степени определяются высказываниями ее участников, их репликами, замечаниями, одобрением или возражением. Но иногда беседу организуют специально, чтобы выяснить определенный вопрос, тогда она носит целенаправленный характер. Диалогическая речь, как правило, предъявляет меньше требований к построению связного и развернутого высказывания, чем речь монологическая или письменная; здесь не нужна специальная подготовка. Объясняется это тем, что собеседники находятся в одинаковой ситуации, воспринимают одни и те же факты и явления и поэтому сравнительно легко, иногда с полуслова, понимают друг друга. Им не требуется излагать свои мысли в развернутой речевой форме. Важное требование к собеседникам при диалогической речи — уметь выслушивать высказывания партнера до конца, понимать его возражения и отвечать именно на них, а не на собственные мысли.

Монологическая речь предполагает, что говорит одно лицо, другие только слушают, не участвуя в разговоре. Монологическая речь в практике общения людей занимает большое место и проявляется в самых разнообразных устных и письменных выступлениях. К монологическим формам речи относятся лекции, доклады, выступления на собраниях. Общая и характерная особенность всех форм монологической речи — ярко выраженная направленность ее к слушателю. Цель этой направленности — достигнуть необходимого воздействия на слушателей, передать им знания, убедить в чем-либо. В связи с этим монологическая речь носит развернутый характер, требует связного изложения мыслей, а следовательно, предварительной подготовки и планирования. Как правило, монологическая речь протекает с известным напряжением. Она требует от говорящего умения логически, последовательно излагать свои мысли, выражать их в ясной и отчетливой форме, а также умения устанавливать контакт с аудиторией.

Внутренняя речь — это внутренний беззвучный речевой процесс. Она недоступна восприятию других людей и, следовательно, не может быть средством общения. Внутренняя речь — словесная оболочка мышления. Она очень сокращена, свернута, почти никогда не существует в форме полных, развернутых предложений. Часто целые фразы сокращаются до одного слова (подлежащего или сказуемого). Объясняется это тем, что предмет собственной мысли человеку вполне ясен и поэтому не требует от него развернутых словесных формулировок. К помощи развернутой внутренней речи прибегают, как правило, в тех случаях, когда испытывают затруднения в процессе мышления. Трудности, которые переживает иногда человек, пытаясь объяснить другому понятную ему самому мысль, часто объясняются трудностью перехода от сокращенной внутренней речи, понятной для себя, к развернутой внешней реЧи, понятной для других. Эксперименты показывают, что при решении сложных мыслительных задач процесс внутреннего проговаривания увеличивается во времени. Отсюда следует вывод: когда учащиеся обдумывают новый и сложный учебный материал, учитель не должен их торопить.

Развитие мышления и речи у детей

Способность к мышлению постепенно формируется в процессе развития ребенка, развития его познавательной деятельности. Познание начинается с отражения мозгом реальной действительности в ощущениях и восприятиях, которые составляют чувственную основу мышления. О мышлении ребенка можно говорить с того времени, когда он начинает отражать некоторые простейшие связи между предметами и явлениями и правильно действовать в соответствии с ними. Это элементарное мышление ребенка, непосредственно связанное с манипулированием предметами, действиями с вами, Й. М. Сеченов назвал стадией предметного мышления. Когда ребенок начинает говорить; овладевает речью, он постепенно переходит на более высокую ступень отражения действительности — на ступень речевого мышления. , Мышление ребенка дошкольного возраста наглядно образное, предмет его мысли — предметы и явления, которые он воспринимает или представляет. Навыки анализа у него элементарны, в содержание обобщений и понятий входят лишь внешние и часто несущественные признаки («бабочка — птица, потому что летает», а «курица — не птица — летать не может»). В процессе обучения в школе совершенствуется и способность школьников формулировать суждения и производить умозаключения. Суждения школьника развиваются от простых форм к сложным постепенно, по мере овладения званиями и более сложными грамматическими формами речи. Развитие способности к умозаключениям в младшем школьном возрасте проходит ряд этапов. На первом этапе умозаключения строятся на наглядных предпосылках, данных непосредственно в наблюдении. На втором этапе уже возможны умозаключения на основе абстрактных предпосылок. Однако они имеют место обычно лишь тогда, когда учащиеся опираются на наглядные схемы и знакомые примеры. На третьем этапе учащиеся могут выводить общие законы и правила из частных случаев . Например, третьеклассники могут самостоятельно обобщить отдельные сходные явления и сделать вывод о том, что все тела от нагревания расширяются. Каждый отдельный случай расширения тела (металлического шарика, воды в сосуде и т. п.) они объясняют правильно и формулируют общее правило. Особенно интенсивно способность к рассуждению и доказательству, абстрактное мышление начинают развиваться с переходом к изучению широкого круга общеобразовательных предметов в подростковом возрасте. Развитие мышления, совершенствование умственных операций, способности рассуждать, прямым образом зависят от методов обучения. Формировать у школьников способность к активному и самостоятельному мышлению — важнейшая задача учителя. В неразрывной связи с развитием мышления происходит и развитие речи детей. Речь ребенка складывается под решающим влиянием речевого общения со взрослыми, слушания их речи.

На первом году жизни ребенка создаются анатомо-физиологические и психологические предпосылки овладения речью. Этот этап развития речи подготовительный, доречевой. Ребенок второго года жизни начинает практически овладевать речью, но его речь носит аграмматический характер: в ней нет склонений, спряжений, предлогов, союзов, хотя ребенок уже строит предложения.

Грамматически правильная устная речь начинает формироваться на третьем году жизни ребенка, а к семи годам ребенок достаточно хорошо владеет устной разговорной речью, чтобы начинать систематическое обучение в школе. Обучение в школе предъявляет к речи ребенка все новые и новые требования, связанные с изучением учебных предметов, с необходимостью понимать все усложняющуюся речь учителя, развернуто и содержательно отвечать урок. У детей школьного возраста речь является и средством общения, и средством усвоения системы знаний.

Овладение чтением проходит несколько этапов. Сначала школьник знакомится с названиями букв и соответствующими им речевыми звуками. Первоначально синтезирование букв в слоги и слогов в слова протекает с определенными затруднениями: во-первых, школьник еще не научился хорошо различать графическое начертание букв, поэтому узнает их медленно и с ошибками; во-вторых, школьник затрудняется в соотнесении, связывании букв с соответствующими им звуками. В дальнейшем ребенок синтезирует элементы слова без особых затруднений, но Ошибки наблюдаются и на этой стадии, так как школьники торопятся прочитать слово до того, как различат его составные элементы, т. е. читают по догадке. Наиболее часто эта ошибки имеют место тогда, когда читаемое слово по внешней форме напоминает другое знакомое слово. Наконец, процесс чтения у школьников начинает опираться на быстрое различение и соединение элементов слова. Это этап беглого и правильного чтения. Скорость чтения от класса к классу заметно нарастает. Осмысленное чтение опирается на развитие мыслительных процессов, обеспечивающих понимание основных и существенных мыслей текста. Плохое понимание младшими школьниками того или иного текста зависит от бедности детского словаря, неумения находить основную мысль в прочитанном, неумения связывать отдельные части произведения в общий контекст. Почти одновременно с овладением навыками чтения происходит и овладение навыками письма. Трудности при овладении техникой письма обусловлены тем, что мелкая мускулатура руки ребенка развита еще недостаточно: рука быстро утомляется, ребенок жалуется, что он устал писать. Для успешного усвоения детьми правил орфографии необходимо добиваться, чтобы ребенок членораздельно по слогам проговаривал про себя слова, которые он пишет, особенно те слова, которые постоянно пишет неправильно. Орфографически грамотное письмо зависит от самоконтроля, т. е. умения школьника проверять правильность написанного. Развитие и воспитание орфографического самоконтроля у школьников зависит от некоторых свойств их нервной системы и черт характера. Обычно плохо контролируют себя при письме и пишут неграмотно школьники несдержанные, торопливые, импульсивные, а также учащиеся, безответственно относящиеся к учению, неспособные критически оценить свою учебную деятельность.

Физиологические основы мышления и речи. В основе процесса мышления лежит сложная аналитико-синтетическая деятельность коры больших полушарий головного мозга в целом, но не каких-то отдельных ее участков. В основе мышления лежит образование второсигнальных временных нервных связей, опирающихся на первоситнальные связи. Второсигвалъвые нервные связи, образующиеся в коре головного мозга с помощью слов, отражают существенные отношения между предметами. Отражение связей и отношений между предметами становится возможным потому, что слова, как указывал И. П. Павлов, представляют собой отвлечение от действительности и допускают обобщение, что, по мнению ученого, и составляет сущность человеческого мышления

Что касается физиологических механизмов собственно речи, то эта второскгнальиая деятельность коры также есть сложная координированная работа многих групп нервных клеток коры головного мозга. Когда мы говорим друг с другом, то, с одной стороны, воспринимаем слышимые (звуковые) и видимые (письменные) речевые сигналы, с другой — произносим звуки языка при помощи мышечного голосового аппарата. Соответственно в коре левого полушария головного мозга имеются, как уже указывалось в главе II, три центра речи: слуховой, двигательный и зрительный. Один из таких центров (слуховой центр Вернике) обеспечивает понимание воспринимаемых слов. При нарушении его работы человек теряет способность различать, узнавать слова, хотя ощущение звуков у него остается, вследствие чего утрачивается способность и к осмысленней речи. Двигательный центр речи Брока обеспечивает произнесение слов. При разрушении этого центра человек не способен произнести ни одного слова, хотя и понимает слова, которые слышит: у него остается только способность к крику н пению без слов. Работа зрительного центра обеспечивает понимание письменной речи, чтение. При поражении его человек утрачивает способность читать, хотя зрение у него сохраняется. Разумеется, выделение указанных центров в известной мере условно, так как в основе речевой деятельности лежит объединяющая работу в тих центров деятельность коры в целом. Речь имеет общественно-историческую природу. Люди всегда жили и живут коллективно, в обществе. Общественная жизнь и коллективный труд людей вызывают необходимость постоянно общаться, устанавливать контакт друг с другом, воздействовать друг на друга. Это общение осуществляется при помощи речи. Благодаря речи люди обмениваются мыслями и знаниями, рассказывают о- своих чувствах, переживаниях, намерениях. Общаясь друг с другом, люди употребляют слова и пользуются грамматическими правилами того» или иного языка.

Язык есть система словесных знаков, средство, с помощью которого осуществляется общение между людьми. Речь — это процесс использования языка в целях общения людей. Язык в речь неразрывно связаны, представляют собой единство, которое выражается в том, что исторически язык любого народа создавался и развивался в процессе речевого общения людей. Связь между языком и речью выражается и в том, что язык как орудие общения существует исторически до тех пор, дока люди говорят на нем. Как только люди перестают использовать тот или иной язык в речевом общении, он становится мертвым языком. Таким мертвым языком стал, например, латинский. Язык в этом смысле есть средства закрепления и передачи от поколения -к поколению достижений человеческий культуры, науки и искусства. одна из функций речи — служить средством общения между людьми. Другая важнейшая функция речи вытекает из рассмотренного выше положения о том, что мышление осуществляется в речевой форме. Речь (в частности, внутренняя речь — внутренний беззвучный речевой процесс, с помощью которого мы мыслим про себя) является средством мышления. Речь связана со всеми психическими процессами, она организует и регулирует их. Выражение в словесной форме, проговаривание задачи при восприятии и наблюдения содействует более полному и глубокому протеканию этих процессов. Речевое проговаривание материала, который мы собираемся запомнить, всегда помогает нам и организует процесс запоминания. Ясно поставленная и сформулированная задача облегчает человеку волевые действия и помогает планировать деятельность в целом. Человек с помощью слов выражает свои чувства, а также может вызывать чувства у других людей.

Билет 19

Виды воображения. Их характеристика

Воображение как познавательный психический процесс. Виды

Воображение - создание в процессе мышления новых образов на основе прошлых восприятий и имеющихся понятий.

Воображение позволяет реконструировать явления по их описаниям.

Различают воссоздающее воображение(зрительный образ) и творческое воображение, а также: - произвольное воображение, проявляющееся при целенаправленном решении научных, технических и художественных задач; - непроизвольное воображение, проявляющееся в сновидениях и в медитативных образах.

Психические процессы - отдельные проявления психической деятельности человека, (условно) вычленяемые в качестве относительно изолированных объектов исследования. Каждый психический процесс имеет общий объект отражения и единую отражательно-регуляционную специфику.

Воображение - психический процесс, выражающийся:

1) в построении образа средств и конечного результата предметной деятельности субъекта;

2) в создании программы поведения, когда проблемная ситуация неопределенная;

3) в продуцировании образов, которые не программируют, а заменяют деятельность;

4) в создании образов, соответствующих описанию объекта. Важнейшее значение воображения в том, что оно позволяет представить результат труда до его начала, тем самым ориентируя человека в процессе деятельности.

Особую форму В. образует мечта. Она обращена к сфере более или менее отдаленного будущего и не предполагает немедленного достижения реального результата, а также его полного совпадения с образом желаемого. Вместе с тем, мечта может стать сильным мотивирующим фактором творческого поиска.

Воображением называется деятельность сознания, в процессе которой человек создает новые, не имевшиеся у него ранее представления, мысленные ситуации, идеи, опираясь на образы, которые сохранились в его памяти от прошлого чувственного опыта, преобразуя и изменяя их.

В связи с особенностями и причинами возникновения различают: 1) непроизвольное и 2) произвольное воображение; в связи с характерными особенностями воображаемых представлений, а также задач, которые ставятся перед произвольным воображением, различают: 3) воссоздающее, 4) творческое воображение и 5) мечты человека. Непроизвольное, или пассивное, воображение. Оно является самым простым видом воображения и состоит в возникновении и комбинировании представлений и их элементов в новые представления без определенного намерения со стороны человека, при ослаблении сознательного контроля с его стороны за течением своих представлений. Непроизвольное воображение часто наблюдается у детей младшего возраста. Наиболее ярко оно выступает в сновидениях или в полусонном, дремотном состоянии, когда представления возникают самопроизвольно (персеверация), текут, сменяются, соединяются и изменяются сами по себе, принимая иногда самые фантастические формы. Непреднамеренное воображение имеет место и в состоянии бодрствования. Не следует думать, что те или иные новые образы всегда возникают в результате сознательной целеустремленной деятельности человека. Отличительной особенностью представлений является их изменчивость вследствие неустойчивости следовых возбуждений в клетках мозга и того, что они легко вступают в связь с остаточными процессами возбуждения в соседних центрах. Траектория этого возбуждения не является, как говорил Павлов, твердо зафиксированной ни в своей величине, ни в своей форме. Отсюда легкость воображения, наблюдаемая, например, у детей дошкольного возраста, которые часто отличаются чрезмерным фантазированием и отсутствием критического отношения к создаваемым образам. Лишь жизненная проверка практикой постепенно упорядочивает эту широкую и непреднамеренную деятельность воображения у детей и подчиняет ее руководству сознания, в результате чего воображение приобретает преднамеренный активный характер. Произвольное, или активное, воображение. Оно представляет собой преднамеренное построение образов в связи с сознательно поставленной задачей в том или другом виде деятельности. Такое активное воображение развивается уже в детских играх, в которых дети берут на себя те или другие роли (летчика, машиниста поезда, доктора и т. д.). Необходимость отобразить наиболее правильно в игре выбранную роль и приводит к активной работе воображения. Дальнейшее развитие активного воображения происходит в процессе труда, особенно когда он требует самостоятельных, инициативных действий и творческих усилий: труд требует деятельности воображения, отчетливых представлений того предмета, который должен быть сделан, и тех операций, которые при этом должны быть выполнены. Воссоздающее воображение. Оно имеет место в тех случаях, когда человек по одному описанию должен представить себе предмет, который никогда им раньше не воспринимался. По своей психологической структуре воссоздающее воображение есть перевод второсигнальных раздражителей в первосигнальные образы. Например, данный человек никогда не видел моря, но, прочтя описание его в книге, он может себе представить море в более или менее ярких и полных образах.. Воссоздающее воображение создает то, что есть, что существует, и так, как оно существует. В нем не должно быть отлета от действительности, иначе оно не будет служить тем целям познания, которые перед ним стоят — расширять (на основе перевода описаний в наглядные образы) круг знаний человека об окружающем мире. Благодаря воссоздающему воображению человек может только по одному описанию представить себе и далекие страны, в которых он никогда не был, и давно прошедшие исторические события, и многие предметы, с которыми он не имел случая сталкиваться в действительности. Громадный источник для воссоздающего воображения представляют произведения художественной литературы, позволяющие нам создавать живые конкретные образы многих важных явлений жизни, с которыми мы не имели возможности познакомиться непосредственно. Творческое воображение. Характерной особенностью этого вида воображения является создание новых образов в процессе творческой деятельности человека, будет ли это искусство, наука или техническая деятельность.Писатели, живописцы, композиторы, стремясь отобразить жизнь в образах своего искусства, прибегают к творческому воображению. Они не просто фотографически копируют жизнь, но создают художественные образы, в которых эта жизнь правдиво отражается в своих наиболее ярких чертах, в обобщенных образах действительности. Вместе с тем в этих образах отражается и личность писателя, художника, его понимание окружающей жизни, особенности присущего ему художественного стиля.

Билет 20

Общие понятии об эмоциях и чувствах человека.

Удовольствие, радость, горе, страх, гнев, любовь — все это формы переживания человеком своего отношения к различным объектам; они называются чувствами или эмоциями. Чувствами или эмоциями называют переживание человеком своего отношения к тому, что он познает или делает, к другим людям и самому себе. В обыденной речи часто слово «чувства» употребляют в смысле «ощущения». Говорят об органах чувств, хотя, если подходить строго, их надо называть органами ощущений, так как ни наш глаз, ни наше ухо или кожа не являются органами радости или горя, удовольствия или страха. Хотя и говорят: «Я ощущаю радость, чувствуя аромат цветка», но правильнее сказать наоборот: «Я чувствую радость, ощущая аромат цветка». Об этом надо помнить, потому что на этой основе возникает путаница между ощущениями и чувствами. Рассмотрим тот же самый пример. Человек радуется аромату цветка. Цветок со всеми его свойствами существует вне человека, независимо от него, и, если бы человек не видел цветка, тот все равно существовал бы. Но радость существует только в данном человеке как субъективное проявление. Без человека нет и его радости. Собственно чувство (чувство долга, чувство ответственности, чувство советского патриотизма, чувство коллективизма и т. д.) — это более сложное, постоянное, устоявшееся отношение человека, черта личности. Эмоции — более простое, непосредственное переживание в данный момент. Чувства в отличие от эмоций свойственны только человеку, тогда как примитивные формы эмоций удовольствия, радости, гнева, страха могут переживать и высшие животные. Эмоции не могут возникнуть сами собой, без причины. Источник эмоций — объективная действительность в ее соотнесении с потребностями человека. То, что связано с прямым или косвенным удовлетворением потребностей человека — как простейших, органических, так и потребностей, обусловленных его общественным бытием,— вызывает у него положительные эмоции (удовольствие, радость, любовь). То, что препятствует удовлетворению этих потребностей, вызывает отрицательные эмоции (неудовольствие, горе, печаль, ненависть).

Возникновение чувств обусловлено общественным бытием человека. Иначе говоря, чувства носят социальный характер. В основе чувств лежат прежде всего потребности, возникшие в процессе общественного развития человека и связанные с отношениями между людьми: потребность во взаимном общении, потребность в трудовой деятельности, потребность поступать в соответствии с моральными нормами, принятыми в обществе, и т. д. эмоций и чувства побуждают человека к деятельности, помогают преодолевать трудности в учении, работе, творчестве. Эмоции и чувства часто определяют поведение человека, постановку им тех или иных жизненных целей. Велико значение эмоций и чувств в учебной деятельности. Эмоционально взволнованный рассказ учителя или эмоционально насыщенный материал вызывает эмоциональный подъем и у школьников, а в этом состоянии их восприятие обострено. Скучный урок вызывает апатичное состояние, ученики на таких уроках плохо воспринимают материал. Физиологические механизмы эмоций и чувств. Каждый человек по опыту знает, что сильные эмоции связаны с целым рядом физиологических изменений — изменяется ритм дыхания, деятельность сердечно-сосудистой системы, меняется работа слюнных (пересыхает во рту), слезных и потовых желез. Физиологически это значит, что возникший в коре больших полушарий головного мозга процесс возбуждения (при восприятии человеком какого-либо объекта) при определенных условиях распространяется и на подкорку, где находятся центры, управляющие деятельностью внутренних органов, что и обусловливает соответствующие изменения в организме. Включение подкорки и ретикулярной формации в эмоциональный процесс может создавать большой резерв нервной энергии, которую человек использует в своих действиях и поведении. Положительное эмоциональное состояние повышает работоспособность, снижает утомляемость человека. Отрицательные эмоциональные переживания связаны с такими изменениями в организме, которые снижают психическую активность человека, ведут к значительному ухудшению его деятельности, к падению трудоспособности. ученые открыли существование в разных подкорковых отделах мозга своеобразных эмоциональных центров, которые условно были названы «центрами страдания» и «центрами наслаждения». Животным (крысам, а потом и обезьянам) в эти центры вживляли электроды. Электроды соединялись со слабым источником тока, который можно было включать, нажав на педаль. Животные выучивались нажимать на педаль и таким образом включать ток, идущий к ним в мозг. От раздражения «центров страдания» животные сразу же активно отказывались, убегали, причем все их реакции свидетельствовали о том, что они испытывают страдание. «Центры наслаждения» животные раздражали, беспрерывно нажимая на педаль много часов подряд, отказываясь от воды и пищи, вплоть до полного изнеможения. Что касается физиологических механизмов чувств, то в основе их лежат стойкие системы связей в коре, в образовании которых решающую роль играет у человека вторая сигнальная система. Вторая сигнальная система очень влияет и на протекание эмоций, она может сдерживать их проявление, что открывает возможность человеку управлять своими эмоциями и чувствами. Эмоции проявляются и в выразительных движениях: мимике (выразительные движения лица) и пантомимике (выразительные движения всего тела — поза, жест), а также в так называемой вокальной (голосовой) мимике (интонация, выразительные паузы, повышение или понижение голоса, смысловые ударения). Для выражения наиболее глубоких и сложных эмоций и чувств человечество в процессе развития создало искусство: музыку, живопись, скульптуру, поэзию.

Эмоции и чувства, их место в психике человека.

В длинном пути эволюции человека эмоции всегда играли роль средства для обеспечения наиболее успешного и быстрого удовлетворения потребностей. Эмоции отражают те отношения, которые складываются у личности с отдельными объектами отражения, с другими людьми. Роль эмоциональных явлений в жизни человека велика, они напрямую связаны с удовлетворением или неудовлетворением его потребностей.

Эмоции - это реакции человека на воздействие внутренних и внешних раздражителей, имеющих ярко выраженную субъективную окраску. В отличие от познавательных явлений /восприятия, памяти, мышления/, для которых работающими "единицами" психики являются образы, понятия, представления, эмоции выражаются в виде переживаний человека по поводу того или иного объекта, события, поведения других людей.

Эмоции выполняют следующие основные функции:

1) сигнальную, которая выражается в том, что переживания возникают и изменяются в связи с происходящими изменениями в окружающей среде или в организме человека;

2) регулятивную, которая выражается в том, что стойкие переживания направляют поведение человека, поддерживают его, заставляют преодолевать встречающиеся преграды.

Классифицируются эмоции по разным основаниям:

1/ по влиянию на деятельность - стенические /повышающие продуктивность деятельности/ и астенические /снижающие результаты деятельности/;

2/ по выраженности сигнальной функции - отрицательные, положительные, амбивалентные (одновременно содержащие отрицательные и положительные переживания, например, любовь и ненависть);

3/ по содержанию в зависимости от объекта переживания - моральные, праксические /связанные с деятельностью/, интеллектуальные /связанные с познанием/, эстетические;

4/ по интенсивности эмоциональных проявлений - эмоциональная уравновешенность, эмоциональная импульсивность, эмоциональная лабильность (быстрая смена одних эмоций другими);

5/ по форме проявления - настроение, аффект, стресс, страсть.

Нередко слова «эмоция» и «чувство» употребляются как синонимы. В более узком значении эмоция - это непосредственное, временное переживание какого-нибудь более постоянного чувства. В точном переводе на русский язык «эмоция» - это душевное волнение, душевное движение. Например, боязнь или страх как чувство, т.е. устойчивое отношение к определенным объектам, жизненным ситуациям, может переживаться в отличающихся друг от друга эмоциональных процессах: иногда человек бежит от страшного, а иногда цепенеет и замирает от страха, наконец, может от страха и отчаяния броситься навстречу опасности.

Повторяясь, возникая все чаще и чаще, эмоции превращаются в чувства - устойчивы эмоциональные переживания.

Классификация видов чувств психология включает нравственные, интеллектуальные и эстетические чувства.

Нравственные (моральные) чувства выражают отношение человека к человеку и, шире, к обществу. Основанием оценки, которую объективно получают эти чувства со стороны окружающих, являются моральные нормы, регулирующие поведение личности во всех сферах ее общественной жизни. К нравственным чувствам относятся: любовь (в широком и узком значении этого слова), сострадание, доброжелательность, гуманность, преданность и др.

Интеллектуальные чувства выражают и отражают отношение к процессу познания, его успешности и неуспешности. К интеллектуальным чувствам относят удивление, любознательность, сомнение, радость открытия, любовь к истине и др. Так, благодаря чувству удивления человек начинает внимательно анализировать, оценивать новую ситуацию, ориентироваться в ней, стремиться к разрешению возникшего противоречия.

Эстетические чувства отражают и выражают отношение субъекта к различным фактам жизни и их отображению в искусстве как к чему-то прекрасному или безобразному, трагическому или комическому, возвышенному или пошлому, изящному или грубому.

Переживание чувств не всегда имеют однозначный характер. Эмоциональное состояние может вмещать в себя в своеобразном сочетании два противоположных чувства: например, любовь и ненависть совмещаются при переживании ревности (явление амбивалентности чувств).

Особый вид устойчивых чувств человека образуют страсти - устойчивые, глубокие и сильные чувства, определяющее направление мыслей и поступков человека.

Страсть заставляет человека упорно размышлять о предмете чувств, живо и ярко представлять себе удовлетворение потребностей, лежащих в их основе, воображать и всесторонне обдумывать действительные или только возможные препятствия и трудности на пути к этому удовлетворению.

То, что не связано с господствующей страстью, кажется незначимым, отодвигается на задний план, перестает волновать и интересовать человека, порой попросту забывается. То, что связано, захватывает, волнует, привлекает внимание, запоминается (иной раз с мельчайшими деталями). Неудовлетворенная страсть обычно порождает сильные эмоции и даже аффективные вспышки (гнева, возмущения, отчаяния, обиды и т.д.).

содержанию в психологии различают следующие чувства: моральные (нравственные), интеллектуальные (познавательные), эстетические.

Моральным чувством называется эмоциональное отношение личности к поведению людей и своему собственному. В сфере высших чувств моральным чувствам принадлежит особое место.

Моральные, или нравственные, чувства возникают и развиваются в процессе совместной деятельности людей и испытывают влияние нравственных норм, фактически господствующих в данном обществе. Они возникают под влиянием поведения и поступков других людей и своих собственных. Эти переживания – своеобразный результат оценки поступков, их соответствия или несоответствия нормам морали, которые человек считает обязательными для себя и других. Положительные оценки поступков вызывают у человека чувство удовлетворения, отрицательные – внутренний протест.

К моральным чувствам относятся чувства симпатии и антипатии, привязанности и отчужденности, уважения и презрения, признательности и неблагодарности, любви и ненависти. Среди моральных чувств особо следует выделить чувство товарищества и дружбы, патриотизма и коллективизма, чувство долга и совести. Эти чувства обусловлены мировоззрением – системой взглядов и убеждений человека.

Моральные чувства порождаются системой человеческих отношений и этическими нормами, регулирующими эти отношения.

Первая особенность моральных чувств – их социальный характер, социальная значимость. Вторая особенность – сложность и многогранность их проявлений.

Переживания, возникающие в процессе умственной деятельности, называются интеллектуальными чувствами.

Осуществляемая познавательная деятельность вызывает целую гамму глубоких переживаний. Нахождение существенных признаков явления и причин, его порождающих, установление закономерностей протекания этого явления всегда сопряжено с особым чувством радости открытия, иногда перерастающим в чувство глубочайшего удовлетворения. Переживание успехов познавательной деятельности побуждает к дальнейшим усилиям мысли. Неудачи при решении познавательных задач вызывают не менее острые переживания. Радости и муки научного познания – это эмоциональная характеристика познавательной деятельности.

Эстетические чувства возникают и развиваются при восприятии и создании человеком прекрасного. Прекрасное привлекает к себе, и тем в большей мере, чем глубже человек проникает в это прекрасное, полнее его понимает. Эстетические чувства возникают не только при восприятии прекрасного. Морально прекрасное также вызывает эстетические чувства.

В жизни личности большое значение имеют эмоциональные состояния. Эмоциональное состояние может зависеть от выполняемой деятельности, совершенного поступка, от самочувствия и т. д.

Все эмоциональные состояния носят преходящий характер. Но типичные состояния встречаются у человека довольно часто и сопровождаются характерными для личности проявлениями.

Все эмоциональные состояния причинно обусловлены, хотя человек не всегда ясно осознает причину своего состояния.

Настроение – это более или менее длительное и устойчивое эмоциональное состояние, окрашивающее все другие переживания и деятельность человека. Настроения отличаются разной степенью продолжительности, выраженности, осознанности. Поэтому говорят о преходящем и устойчивом настроении.

Настроение всегда имеет причину. Ею могут быть окружающая природа, события, люди, выполняемая деятельность, состояние здоровья. Однако не всегда эти причины осознаются.

Настроение накладывает отпечаток на поведение, окрашивает деятельность человека, стимулирует или подавляет активность личности. Если человек находится в хорошем бодром настроении, то даже значительные трудности воспринимаются им как преодолимые, выполняемая работа кажется интересной, люди – отзывчивыми и приятными. Если же настроение подавленное, то та же работа кажется скучной и неинтересной, те же люди – раздражающими и плохо воспитанными, любая трудность – непреодолимой.

Аффективное состояние выражается в постепенно нарастающем эмоциональном напряжении. Аффективное состояние является динамическим и ярко выраженным. Если настроение характеризуется сравнительно стабильным уровнем протекания, то аффективному состоянию свойственно нарастание интенсивности. Аффективное состояние всегда имеет какое-то завершение.

При чрезвычайной конфликтной ситуации аффективное состояние нередко разрешается всильной вспышке – аффекте. Аффект – это кратковременная, бурно протекающая, чрезвычайно интенсивная эмоциональная реакция. Для аффекта характерна чрезвычайная сила проявления, он захватывает человека целиком. Огромная сила и яркость аффекта соединяются с кратковременностью его протекания. Это бурная взрывная реакция, быстро себя изживающая. Нередко в состоянии аффекта изменяются обычные установки личности. Многое из происходящего воспринимается необычно, в совершенно ином освещении, происходит ломка привычного поведения. В состоянии аффекта суживается объем сознания: оно направлено на ограниченный круг воспринимаемых предметов и представлений, связанных с переживанием

Билет 21

Воля и развитие волевых качеств

Воля — это сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности, связанное с преодолением внутренних и внешних препятствий. Она возникла вместе с появлением общества и труда.

Понятие воли, характеристика волевых качеств человека.

Волевые качества – это особенности волевой регуляции, ставшие свойствами личности и проявляющиеся в конкретных специфических ситуациях, обусловленных характером преодолеваемой трудности.

Следует учитывать, что проявление волевых качеств определяется не только мотивами человека (например, мотивом достижения, определяемым двумя составляющими: стремлением к успеху и избеганием неудачи), его нравственными установками, но и врожденными особенностями проявления свойств нервной системы: силы – слабости, подвижности – инертности, уравновешенности – неуравновешенности нервных процессов. Например, страх сильнее выражен у лиц со слабой нервной системой, подвижностью торможения и преобладанием торможения над возбуждением. Поэтому им труднее быть смелыми, чем лицам с противоположными типологическими особенностями.

Следовательно, человек может быть несмелым, нерешительным, нетерпеливым не потому, что не хочет проявить «силу воли», а потому, что для ее проявления у него имеются меньшие генетически обусловленные возможности (меньше врожденных задатков).

Это не означает, однако, что не следует прилагать усилия для развития волевой сферы личности. Однако нужно избегать и излишнего оптимизма, и стандартных, тем более волюнтаристских, подходов в преодолении слабости волевой сферы человека. Нужно знать, что на пути развития «силы воли» можно столкнуться со значительными трудностями, поэтому потребуются терпение, педагогическая мудрость, чуткость и такт (например, боязливому нельзя приклеивать ярлык труса).

Следует отметить, что у одного и того же человека различные волевые качества проявляются неодинаково: одни лучше, другие хуже. Следовательно, это означает, что понимаемая так воля (как механизм преодоления препятствий и трудностей, т. е. как «сила воли») неоднородна и проявляется по-разному в различных ситуациях. Следовательно, единой для всех случаев воли (понимаемой как «сила воли») нет, иначе в любой ситуации воля проявлялась бы данным человеком либо одинаково успешно, либо одинаково плохо.

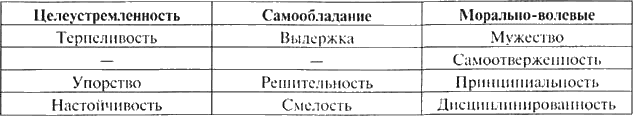

Волевые качества можно разделить на три группы (рис. 27).

Волевые качества, характеризующие самообладание.

самообладание является собирательной волевой характеристикой, которая включает в себя ряд самостоятельных волевых качеств, связанных с подавлением побуждений, обусловленных отрицательными эмоциями.

К волевым качествам, характеризующим самообладание, относятся выдержка, решительность, смелость.

Выдержка – это устойчивое проявление способности человека сдерживать свои эмоциональные проявления, подавлять импульсивные, малообдуманные эмоциональные реакции, сильные влечения, желания, в том числе и агрессивные действия при возникновении конфликта

Последние могут быть прямыми физическими (например, когда человек бросается на обидчика с кулаками), косвенными физическими (например, человек, уходя, с досады хлопает дверью), прямыми вербальными (человек отвечает на сделанное ему замечание колкостью, вступает в перебранку) и косвенными вербальными (в случае, когда недовольство кем-то высказывается за его спиной в эмоционально-повышенных тонах своим товарищам или родным).

Своеобразным проявлением выдержки является долготерпение (стоицизм). Это способность человека долго переносить без срывов страдание, душевную муку, жизненные невзгоды, быть стойким.

Решительность.

Общим для всех определений является отнесение решительности к принятию решения, указание на затраченное время принятия решения и на значимость ситуации.

Решительность – это способность человека быстро принимать решение в значимой (важной) для него ситуации. Решительность не тождественна поспешности, она характеризует быстроту принятия обдуманного решения, когда его последствия могут привести и к нежелаемому результату («Быть или не быть – вот в чем вопрос»).

В большинстве случаев решительность связана с временем принятия решения в альтернативной ситуации, когда есть выбор. Однако она может проявляться и в безальтернативной ситуации, когда человек уже точно знает, что необходимо сделать (например, прыжок в высоту или в воду с вышки, выполнение штрафного броска в баскетболе и т. д.). При этом решительность связана со временем определения готовности к выполнению необходимого действия. Оказывается, что это время у разных людей различно, причем отмечается стабильность этих различий.

Смелость (храбрость) – это способность человека подавить защитные реакции, возникающие при страхе, и эффективно управлять своими действиями и поведением.

В бытовом сознании возникновение страха принимается за трусливость. На самом деле страх – это защитная биологическая реакция, появляющаяся независимо от воли человека. Поэтому среди людей со здоровой и развитой психикой бесстрашных нет. Сила воли проявляется не в отсутствии страха, а в способности управлять своими действиями и поведением с трезвой головой, не поддаваясь панике и желанию избежать опасной ситуации.

Трусливость рассматривается в психологической и философской литературе как отрицательное моральное волевое качество, как проявление малодушия. Выявлено, однако, что трусливость связана с рядом врожденных типологических особенностей: слабостью нервной системы, преобладанием торможения и подвижностью торможения. У людей с этими типологическими особенностями возникает более сильный страх, чем у людей с другими типологическими особенностями, поэтому им труднее его побороть. Но это их беда, а не вина, поэтому представлять их как аморальных личностей некорректно.

Псевдосмелость. Бывает, что человек храбрится, т. е. принимает бодрый вид, стремясь казаться храбрым, на самом деле таковым не являясь. От истинной смелости следует также отличать бравирование как показное пренебрежение опасностью. Истинная смелость, как правило, разумна.

Волевые качества, характеризующие целеустремленность. Целеустремленность – это сознательная направленность личности на достижение цели. В зависимости от удаленности цели по времени и характера затруднений в процессе деятельности целеустремленность проявляется в таких волевых качествах, как терпеливость, упорство и настойчивость.

Терпеливость – это однократное длительное противодействие неблагоприятным факторам, в основном физиологическим (утомлению, гипоксии (недостатку кислорода), голоду, жажде, боли), препятствующим достижению цели в данный отрезок времени.

Терпеливость начинает проявляться с того момента, когда человек начинает испытывать внутреннее препятствие физиологического характера (неблагоприятное состояние) и начинает его переживать. При физической и умственной работе таким переживанием является ощущение усталости.

Упорство – это стремление достичь «здесь и сейчас» (т. е. в данный отрезок времени) желаемого или необходимого, в том числе и успеха в деятельности, вопреки имеющимся трудностям и неудачам. Оно связано со стремлением во что бы то ни стало достичь оперативной цели, например, когда ученик пытается решить трудную задачу, не поддающуюся с первого раза решению. По определению П. А. Рудика, упорный человек не пасует перед неудачей.

Негативным проявлением упорства является упрямство. Это проявление упорства вопреки разумным доводам, и поэтому требования и просьбы при упрямстве носят нередко формальный характер. Подчас человек упрямствует в своем решении только потому, что решение исходит от него и отказ от этого решения может, как ему кажется, подорвать его авторитет.

В детстве упрямство может быть формой протеста, выражающей недовольство необоснованным подавлением развивающейся самостоятельности, инициативности ребенка. Возникновению упрямства у детей и подростков способствуют грубое обращение, игнорирование их существенных потребностей или, наоборот, потакание их капризам и необоснованным требованиям.

При рассмотрении упрямства допускаются две ошибки. Во-первых, нередко упрямство рассматривается только как проявление слабоволия и поэтому оценивается негативно. Однако упрямство в ряде случаев основано на глубоком убеждении человека в реальности достижения поставленной цели, вопреки мнению окружающих о бесцельности этого занятия. Нельзя не учитывать, что мнение о целесообразности прилагаемых человеком для достижения цели усилий может быть весьма субъективным и, по сути, тоже отражать скрытое упрямство, базирующееся на сформированной установке что «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда».

Во-вторых, упрямство рассматривается часто как негативное проявление настойчивости, в то время как оно является «негативным» проявлением упорства. Эта ошибка проистекает из того, что авторы отождествляют упорство и настойчивость, между тем как между этими волевыми проявлениями имеются существенные различия.

Настойчивость – это длительное систематическое проявление «силы воли» при стремлении человека к достижению отдаленной по времени цели, несмотря на возникающие препятствия и трудности. Физиологическим механизмом целеустремленности является возникновение в мотивационной сфере человека стойкой установки (инерционной доминанты). Настойчивость больше всего отражает целеустремленность человека.

Проявление настойчивости в значительной мере зависит: 1) от степени уверенности человека в достижимости отдаленной цели; 2) от мотивации достижения (в значительно большей степени, чем упорство, не говоря уже о терпеливости); 3) от наличия волевых установок на преодоление затруднений. В то же время от свойств нервной системы (в отличие от упорства и особенно терпеливости) настойчивость зависит мало.

Морально-волевые качества. В реальной жизни волевое поведение человека определяется чаще всего сразу несколькими волевыми качествами, сочетающимися с нравственными установками. Поэтому при характеристике волевого поведения используются понятия, отражающиесложные морально-волевые качества, такие как самостоятельность и инициативность, дисциплинированность и организованность, старательность, героизм и мужество, самоотверженность, принципиальность.

Они могут иметь разные мотивы и оттенки. Одно дело, например, героизм, проявляемый в безвыходной ситуации. Другое дело – героизм, проявленный без принуждения, как самопожертвование.

Воля - это свойство (процесс, состояние) человека, проявляющееся в его способности сознательно управлять своей психикой и поступками. Проявляется в преодолении препятствий, возникающих на пути достижения сознательно поставленной цели.

Все волевые действия целенаправленны. Но чтобы цели достигались, нужные действия должны согласовываться. Без определенной цели и учета обстоятельств, при которых приходится действовать, люди не смогли бы подчинить себе природу и использовать ее блага, вести человеческий образ жизни и сообща производить все то, что необходимо для удовлетворения их материальных и духовных потребностей. Значит, чтобы действовать не хаотически, не от случая к случаю, а организованно, то есть волевым образом, люди учитывают особенности своей деятельности и условия, в которых им приходится действовать. При этом они их оценивают и в одних случаях к ним приспосабливаются, в других – изменяют их, в третьих – создают новые.

Волевой акт всегда связан с приложением усилий, принятием решений и их реализацией. Для волевого акта характерно наличие продуманного плана осуществления каких-либо действий.

Волевой акт характеризует усиленное внимание к действию и отсутствие непосредственного удовольствия, получаемого в процессе и в результате его выполнения (имеется в виду эмоционального, а не морального удовольствия).

Воля является действенной стороной сознания человека, то есть таким его качеством, благодаря которому психическая деятельность влияет на деятельность практическую. Под влиянием волевых процессов человек может приложить усилия к тому, чтобы активизировать свои действия и поступки и добиться их успешного завершения в условиях преодоления трудностей. Но тот же человек благодаря воле может удержаться от совершения каких-то действий или поступков, замедлить или остановить их, если они начались, или направить по другому руслу. Это очень важное и сложное свойство личности.

Если человек может мобилизовать свои физические и моральные силы на борьбу с трудностями, то он обладает высокоразвитой, сильной волей.

Волевая деятельность всегда состоит из определенных волевых действий, в которых содержатся все признаки и качества воли, изучение волевых действий ведет к правильному пониманию воли в целом и успешному решению задач ее воспитания.

Для понимания всей сложности волевой сферы личности необходимо учитывать, что человеческая деятельность состоит не только из произвольных, то есть целенаправленных, преднамеренных, действий. Человек совершает немало и таких полезных действий, которые принято называть непроизвольными, неволевыми.

К основным волевым качествам человека можно отнести целеустремленность, самообладание, самостоятельность, решительность, настойчивость, энергичность, инициативность, исполнительность.

Целеустремленность - это способность человека подчинять свои действия целям, которые необходимо достигнуть, это мобилизация сил на то, чтобы правильно определить пути, средства, способы и приемы своей деятельности, это целевая направленность принимаемых решений и их исполнения.

Самообладание – это волевое качество, характерное для людей, которые управляют своими мыслями и чувствами, своими действиями и поступками.

Самостоятельность - это волевое качество; оно заключается в возможности человека не поддаваться влияниям различных сил, которые могут отвлечь его от достижения поставленной цели.

Решительность – это волевое качество человека, благодаря которому он способен принимать своевременные, обоснованные и твердые решения в различных условиях своей жизни и деятельности.

Настойчивость - это волевое качество, благодаря которому человек может мобилизовать свои силы для относительно длительной и сложной борьбы с препятствиями и трудностями, встречающимися в его деятельности на пути достижения достаточно отдаленных целей.

Энергичность - это волевое качество, представляющее собой возможность человека действовать быстро и с большим напряжением своих физических и духовных сил.

Инициативность - это волевое качество, благодаря которому человек действует творчески.

Исполнительность – это волевое качество человека, которое заключается в активном, старательном и систематическом исполнении принимаемых решений.

Волевое свойство личности, проявляющееся в умении ставить и достигать общественно значимые цели, называется целеустремленностью.Ясность цели – основное достоинство целеустремленного человека.

Волевое свойство личности, которое проявляется в быстром и продуманном выборе цели, определении способов ее достижения, называется решительностью. Решительный человек всесторонне и глубоко обдумывает цели действия и способы их достижения, понимает важность принимаемого решения, отдает себе отчет в возможных последствиях.

Решительность – свойство личности, свидетельствующее о высоком уровне развития воли. Особенно отчетливо проявляется решительность в момент принятия цели, а также при осуществлении принятого решения. Не всем свойственна решительность высокого уровня. Раздвоенность мыслей, чувств – характерная особенность нерешительного человека.

Волевое свойство личности, которое проявляется в способности длительное время направлять и контролировать поведение в соответствии с намеченной целью, называется настойчивостью.

Человек, обладающий этим волевым свойством, постоянно держит в сознании поставленную задачу и строит свое поведение с таким расчетом, чтобы приблизить ее решение. Настойчивый человек правильно оценивает обстановку, находит в ней то, что помогает достижению цели. Он не только использует сложившиеся обстоятельства, но и сам создает их. Настойчивый человек может временно прекратить движение к цели, но делает это для того, чтобы впоследствии в более подходящих условиях продвинуться дальше. Он не останавливается перед неудачами, не поддается возникшему чувству сомнения, упрекам, а порой и противодействию других людей.

Выдержкой, или самообладанием, называют волевое свойство личности, которое проявляется в способности сдерживать психические и физические проявления, мешающие достижению цели.

Выдержка – свойство личности, в котором выражена и закреплена тормозная функция воли.

Волевое свойство личности, выраженное в умении по собственной инициативе ставить цели, находить пути ее достижения и практически выполнять принятые решения, называется самостоятельностью.

Самостоятельный человек без посторонней помощи вскрывает проблемную ситуацию, исходя из нее ставит цель. Он не ждет подсказки, указаний от других людей. Больше того, он активно отстаивает свою точку зрения, свое понимание задачи, цели и пути ее реализации. Он уверен в правильности принимаемого решения и энергично борется за его осуществление. Усамостоятельного человека сильно развита критическая сторона сознания.

Все действия человека могут быть разделены по двум категориям: непроизвольные и произвольные.

Первые совершаются в результате возникновения неосознаваемых или недостаточно отчетливо осознаваемых побуждений (влечений, установок и т. д.). Они имеют импульсивный характер, лишены четкого плана. Примером таковых могут служить поступки людей в состоянии аффекта (изумления, страха, восторга, гнева).

Произвольные действия предполагают осознание цели, предварительное представление тех операций, которые могут обеспечить ее достижение, их очередность. Все они производны от воли человека.

Она нужна при выборе цели, принятии решения, осуществлении действия, преодолении препятствий. Последнее требует волевого усилия — особого состояния нервно-психического напряжения, мобилизующего физические, интеллектуальные и моральные силы человека.

Воля проявляется как уверенность человека в своих силах, как решимость совершить тот поступок, который сам человек считает целесообразным и необходимым в данной конкретной ситуации.

В зависимости от того, насколько сложен для человека внешний и внутренний мир, можно выделить четыре варианта проявления воли:

1. В мире, где любое желание выполнимо, воля практически не требуется (желания человека просты, однозначны, осуществимы).

2. В мире, где существуют разнообразные препятствия, требуются волевые усилия по их преодолению, нужно терпение, но сам человек внутренне спокоен, уверен в своей правоте, его желания и цели однозначны (простой внутренний мир человека).

3. Если внешний мир не отличается трудностью, а внутренний сложен, требуются волевые усилия, направленные на преодоление внутренних противоречий, сомнений, в человеке идет борьба мотивов и целей, он мучается при принятии решения.

4. Если и внешний, и внутренний мир сложны, требуются интенсивные волевые усилия для преодоления внутренних сомнений, чтобы выбрать решения и осуществить действия в условиях объективных помех и трудностей. Волевое действие здесь выступает как сознательно принятое к осуществлению по собственному решению, осознанное, намеренное, целенаправленное, реализуемое благодаря внешней и внутренней необходимости.

( К простым волевым действиям относятся те, при которых человек без колебаний идет к намеченной цели, ему ясно, чего каким путем он будет добиваться, т.е. побуждение к действию переходит в само действие почти автоматически.

Для сложного волевого действия характерны следующие этапы:

1. осознание цели и стремление достичь ее;

2. осознание ряда возможностей достижения цели;

3. появление мотивов, утверждающих или отрицающих эти возможности;

4. борьба мотивов и выбор;

5. принятие одной из возможностей в качестве решения;

6. осуществление принятого решения;

7. преодоление внешних препятствий, объективных трудностей самого дела, всевозможных помех до тех пор, пока принятое решение и поставленная цель не будут достигнуты, реализованы.)

Необходимость сильного волевого усилия возрастает в том случае, если непростыми оказываются обстоятельства и сложным, противоречивым — внутренний мир человека.

Выполняя различные виды деятельности, преодолевая при этом препятствия, индивид вырабатывает в себе целеустремленность, решительность, самостоятельность, инициативность, настойчивость, выдержку, дисциплинированность, мужество. Но эти волевые качества могут и не сформироваться, если условия жизни и воспитания в детстве были неблагоприятны: если ребенок избалован и все его желания беспрекословно осуществлялись (легкий мир — воля не требуется) или когда он подавлен жесткой волей и указаниями взрослых, то он не может принимать решения.

Родители, стремящиеся воспитать волю у своего ребенка, должны соблюдать следующие правила: