- •Научные методы познания окружающего мира. Роль эксперимента в теории в процессе познания. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории.

- •1. Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное движение.

- •2. Электрический ток в газах

- •Несамостоятельный и самостоятельный разряды

- •1. Взаимодействие тел. Сила. Второй закон Ньютона.

- •1. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Проявление закона сохранения импульса в природе и его использование в технике.

- •2. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур и превращение энергии при электромагнитных колебаниях. Частота и период колебаний.

- •Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость.

- •1. Силы трения скольжения. Сила упругости. Закон Гука.

- •2. Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Ядерная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Испускание и поглощение света атомами. Спектры.

- •Двигатели внутреннего сгорания

Билет 1

Научные методы познания окружающего мира. Роль эксперимента в теории в процессе познания. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории.

Физика относится к числу естественных наук, задачей которых является изучение природы в целях её подчинения человеку.

В древности слово «физика» означало природоведение. Впоследствии природоведение расчленилось на ряд наук: физику, химию, астрономию, геологию, биологию, ботанику и т. д.

Среди этих наук физика занимает в известной мере особое положение, так как предметом её изучения служат все основные, наиболее общие, простейшие формы движения материи.

Накопление знаний о явлениях природы происходило уже в глубокой древности. Даже первобытные люди, замечая черты сходства и различия в явлениях окружающего мира, приобретали из своей практики некоторые знания о природе. В дальнейшем систематизирование накопленных знаний привело к возникновению науки.

Расширение и уточнение знаний о явлениях природы производилось людьми вследствие практических потребностей посредством наблюдений, а на более высокой стадии развития науки -- посредством экспериментов (наблюдение -это изучение явления в естественной обстановке, эксперимент - воспроизведение явления в искусственной обстановке в целях обнаружения особенностей данного явления в зависимости от созданных условий).

Для объяснения явлений создавались гипотезы. Выводы из наблюдений, экспериментов и гипотез проверялись при многообразном взаимодействии науки и практики; практика указывала способы уточнения научного опыта (наблюдений и экспериментов), исправляла гипотезы, обогащала науку. Наука в свою очередь обогащала практику.

По мере того как расширялось применение научных знаний к практике, возникала потребность в использовании этих знаний для предсказания явлений, для расчёта следствий того или иного действия. Это привело к необходимости взамен разрозненных гипотез создать обобщающие и обоснованные теории. Из теорий возникли физические законы.

Физика, обогащаясь благодаря экспериментам, опирается в своём развитии на математику.

В процессе развития физики, как известно, неузнаваемо изменились представления о теплоте, о магнетизме, о свете, о природе молекулярных сил и т. д. Каждое новое, изменившееся содержание физических понятий всё глубже, вернее, полнее отражает понимание окружающего нас мира.

Цель физики – содействовать покорению природы человеком и в связи с этим раскрывать истинное строение материи и законы её движения.

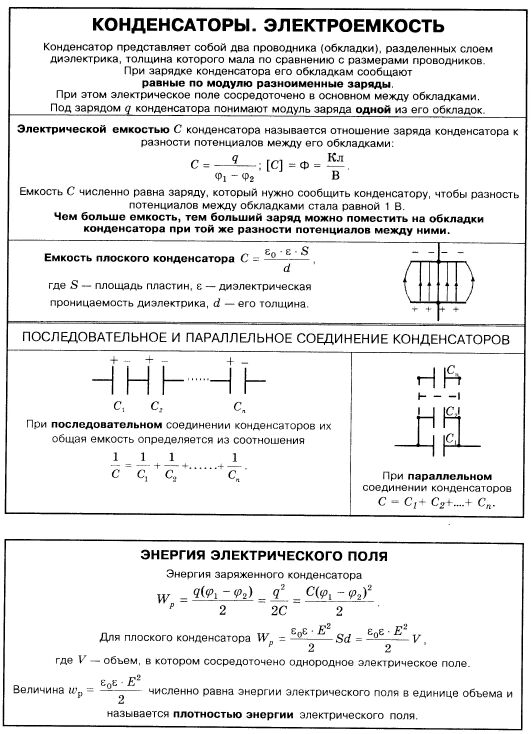

2. Для накопления значительных

количеств разноименных электрических

зарядов применяются конденсаторы.

Конденсатор — это система двух проводников

(обкладок), разделенных слоем диэлектрика,

толщина которого мала по сравнению с

размерами проводников. Так, например,

две плоские металлические пластины,

расположенные параллельно и разделенные

диэлектриком, образуют плоский

конденсатор. Если пластинам плоского

конденсатора сообщить равные по м

одулю

заряды противоположного знака, то

напряженность между пластинами будет

в два раза больше, чем напряженность

одной пластины. Вне пластин напряженность

равна нулю.

Обозначаются конденсаторы на схемах

так:

одулю

заряды противоположного знака, то

напряженность между пластинами будет

в два раза больше, чем напряженность

одной пластины. Вне пластин напряженность

равна нулю.

Обозначаются конденсаторы на схемах

так:

![]() Электроемкостью конденсатора называют

величину, равную отношению величины

заряда одной из пластин к напряжению

между ними. Электроемкость обозначается

С.

По

определению С = q/U. Единицей электроемкости

является фарад (Ф). 1 фарад — это

электроемкость такого конденсатора,

напряжение между обкладками которого

равно 1 вольту при сообщении обкладкам

разноименных зарядов по 1 кулону.

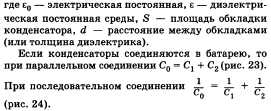

где ЕО — электрическая постоянная, £ —

диэлектрическая постоянная среды, S —

площадь

Электроемкостью конденсатора называют

величину, равную отношению величины

заряда одной из пластин к напряжению

между ними. Электроемкость обозначается

С.

По

определению С = q/U. Единицей электроемкости

является фарад (Ф). 1 фарад — это

электроемкость такого конденсатора,

напряжение между обкладками которого

равно 1 вольту при сообщении обкладкам

разноименных зарядов по 1 кулону.

где ЕО — электрическая постоянная, £ —

диэлектрическая постоянная среды, S —

площадь

В зависимости от типа диэлектрика

конденсаторы бывают воздушные, бумажные,

слюдяные.

Конденсаторы применяются для накопления

электроэнергии и использования ее при

быстром разряде (фотовспышка), для

разделения цепей постоянного и переменного

тока, в выпрямителях, колебательных

контурах и других радиоэлектронных

устройствах.

В зависимости от типа диэлектрика

конденсаторы бывают воздушные, бумажные,

слюдяные.

Конденсаторы применяются для накопления

электроэнергии и использования ее при

быстром разряде (фотовспышка), для

разделения цепей постоянного и переменного

тока, в выпрямителях, колебательных

контурах и других радиоэлектронных

устройствах.

Билет

№2

Билет

№2

Научные гипотезы; физические законы и теории, границы их применимости.

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи.

2.

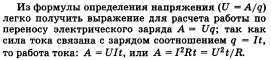

Мощность по определению N = A/t,

следовательно,

Мощность по определению N = A/t,

следовательно,![]() Русский ученый X. Ленд и английский

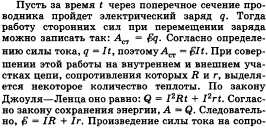

ученый Д. Джоуль опытным путем в середине

прошлого века установили независимо

друг от друга закон, который называется

законом Джоуля — Ленца и читается так:

при прохождении тока по проводнику

количество теплоты, выделившееся в

проводнике, прямо пропорционально

квадрату силы тока, сопротивлению

проводника и времени прохождения тока.

Русский ученый X. Ленд и английский

ученый Д. Джоуль опытным путем в середине

прошлого века установили независимо

друг от друга закон, который называется

законом Джоуля — Ленца и читается так:

при прохождении тока по проводнику

количество теплоты, выделившееся в

проводнике, прямо пропорционально

квадрату силы тока, сопротивлению

проводника и времени прохождения тока.

![]() .

Полная замкнутая цепь представляет

собой электрическую цепь, в состав

которой входят внешние сопротивления

и источ-ник тока (рис. 25). Как один из

участков цепи, источник тока обладает

сопротивлением, которое

называют внутренним, r.

.

Полная замкнутая цепь представляет

собой электрическую цепь, в состав

которой входят внешние сопротивления

и источ-ник тока (рис. 25). Как один из

участков цепи, источник тока обладает

сопротивлением, которое

называют внутренним, r.

Для того чтобы ток проходил по замкнутой

цепи, необходимо, чтобы в источнике тока

зарядам сообщалась дополнительная

энергия, она появляется за счет работы

по перемещению зарядов, которую производят

силы неэлектрического происхождения

(сторонние силы) против сил электрического

поля. Источник тока характеризуется

энергетической характеристикой, которая

называется ЭДС — электродвижущая сила

источника. ЭДС измеряется отношением

работы сторонних сил по перемещению

вдоль замкнутой цепи положительного

заряда к величине этого заряда

Для того чтобы ток проходил по замкнутой

цепи, необходимо, чтобы в источнике тока

зарядам сообщалась дополнительная

энергия, она появляется за счет работы

по перемещению зарядов, которую производят

силы неэлектрического происхождения

(сторонние силы) против сил электрического

поля. Источник тока характеризуется

энергетической характеристикой, которая

называется ЭДС — электродвижущая сила

источника. ЭДС измеряется отношением

работы сторонних сил по перемещению

вдоль замкнутой цепи положительного

заряда к величине этого заряда

![]()

тивление

участка цепи часто называют падением

напряжения на этом участке. Таким

образом, ЭДС равна сумме падений

напряжений на внутреннем и внешнем

участках замкнутой цепи. Обычно это

выражение записывают так: I = E/(R + г). Эту

зависимость опытным путем получил Георг

Ом, называется она законом Ома для полной

цепи и читается так: сила тока в полной

цепи прямо пропорциональна ЭДС источника

тока и обратно пропорциональна полному

сопротивлению цепи. При разомкнутой

цепи ЭДС равна напряжению на зажимах

источника и, следовательно, может быть

измерена вольтметром.

тивление

участка цепи часто называют падением

напряжения на этом участке. Таким

образом, ЭДС равна сумме падений

напряжений на внутреннем и внешнем

участках замкнутой цепи. Обычно это

выражение записывают так: I = E/(R + г). Эту

зависимость опытным путем получил Георг

Ом, называется она законом Ома для полной

цепи и читается так: сила тока в полной

цепи прямо пропорциональна ЭДС источника

тока и обратно пропорциональна полному

сопротивлению цепи. При разомкнутой

цепи ЭДС равна напряжению на зажимах

источника и, следовательно, может быть

измерена вольтметром.

Билет №3

1. Механическое движение и его относительность; уравнения прямолинейного равноускоренного движения.

2. Электрический ток в газах: несамостоятельный разряд в газах; самостоятельный электрический разряд; виды самостоятельного разряда; плазма.