- •Глава 2. Методические аспекты исследования 25

- •Глава 3. Результаты 41

- •Глава 4. Обсуждение 57

- •Введение

- •Глава 1. Влияние организация предстимульного внимания на эффективность обработки значимой информации. Анализ данных психологических и нейрофизиологических исследований

- •1.1. Экспериментально-психологические исследования предстимульного внимания

- •1.2. Нейрофизиологические исследования избирательного предстимульного внимания

- •Эмпирическое исследование

- •Глава 2. Методические аспекты исследования

- •2.1. Предварительный эксперимент. Оптимизация параметров стимулов и уравнивание сложности задач на различение зрительных и слуховых сигналов

- •2.2. Основной эксперимент

- •Глава 3. Результаты

- •3.1. Анализ изменений эффективности решения сенсорных задач в ходе серийного научения

- •3.2. Анализ влияния организации предстимульного периода на эффективность решения сенсорных задач

- •3.3. Анализ мозговой организации предстимульного модально-специфического внимания при произвольной преднастройке и серийном научении

- •Глава 4. Обсуждение

- •Выводы:

- •Список литературы

2.2. Основной эксперимент

В основном эксперименте использовались сенсорные зрительные и слуховые сигналы, протестированные и отобранные в предварительном эксперименте. Во всех пробах использовался интервал между сигналами равный 40 мс, что согласно данным предварительного эксперимента удовлетворяло требованию надпороговой трудности сенсорной задачи, как для зрительной, так и для слуховой модальности. Аналогично предварительному эксперименту задача испытуемого состояла в определении того, какой из двух зрительных или слуховых сигналов с определенным характеристиками следовал первым в паре стимулов, предъявляемых с коротким интервалом.

Основной эксперимент состоял из двух сессий – направленное внимание и серийное научение, различающихся порядком следования пар зрительных и слуховых стимулов и наличием или отсутствием стимула-подсказки. Порядок сессий чередовался от испытуемого к испытуемому для исключения систематического влияния продолжительности исследования.

В сессии направленное внимание появлению целевых стимулов предшествовало предъявление стимулов-подсказок со схематическим изображением уха или глаза, сигнализирующих о модальности (рис. 2). Модальность целевых стимулов чередовалась в псевдослучайном порядке.

Рис.2. Стимул-подсказка «ухо» и «глаз», указывающие на слуховую и зрительную модальность соответственно.

В сессии серийное научение пары стимулов предъявлялись без подсказки, а последовательность их предъявления повторялась и подчинялась определенному правилу.

Испытуемые: 20 взрослых здоровых людей (10 мужчины и 10 женщин) в возрасте 23 ± 5.7 лет, правшей с нормальным или скорректированным до нормального зрением.

Процедура эксперимента:

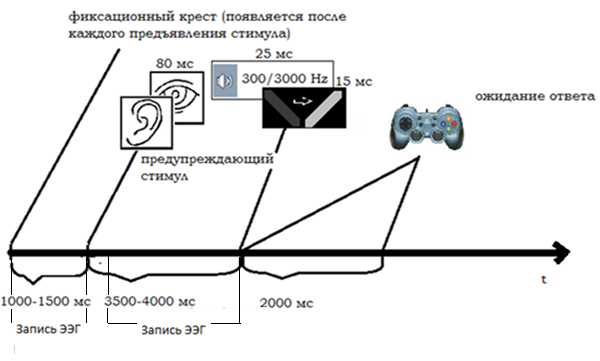

Сессия направленное внимание

Перед началом эксперимента испытуемым давалась инструкция (см. ниже). Каждая проба эксперимента начиналась с появления фиксационного крестика в центре экрана монитора. После этого, через промежуток времени в 1000-1500мс в центре экрана на 80мс предъявлялся предупреждающий стимул, информирующий испытуемого о модальности целевого сигнала. За предупреждающим стимулом через 3500-4000мс следовала пара либо слуховых (если стимул-подсказка был изображение уха), либо зрительных стимулов (если стимул-подсказка был изображение глаза). В этой сессии эксперимента последовательность появления зрительных и слуховых задач была псевдослучайной и испытуемый мог давать двигательный ответ в течение 2 с. В качестве ответного устройства использовался геймпад, три кнопки которого испытуемый использовал для ответов. Количество когнитивных задач в зрительной и слуховой модальности было одинаковым - по 40 предъявлений. Таким образом, эксперимент состоял из 80 проб. Последовательность событий в одной пробе схематично представлена на рис. 3.

Рис. 3. Последовательность событий в одной экспериментальной пробе в сессии направленное внимания.

Сессия серийное научение

В этой сессии предъявлялись сенсорные задачи с теми же параметрами целевых сигналов и интервалами между ними. Особенностью этой сессии было периодическое повторение экспериментальных проб с одинаковым порядком следования зрительных и слуховых задач и отсутствие стимулов-подсказок. Каждая проба состояла из 8 предъявлений пар целевых сигналов (рис. 4): [темно-серый прямоугольник (наклон вправо)/светло-серый прямоугольник (наклон влево)] – [светло-серый прямоугольник (наклон вправо)/темно-серый прямоугольник (наклон влево)] – [высокий тон/низкий тон] – [низкий тон/высокий тон] – [высокий тон/низкий тон] – [светло-серый прямоугольник (наклон вправо)/темно-серый прямоугольник (наклон влево)] – [темно-серый прямоугольник (наклон вправо)/светло-серый прямоугольник (наклон влево)] – [низкий тон/высокий тон]. Используемое количество задач в одной повторяющейся последовательности было подобрано таким образом, чтобы избежать осознанного усвоения последовательности целевых сигналов и вместе с тем обеспечить возможность ее имплицитного усвоения. Сессия состояла из 30 проб, которые при обработке данных были разделены на три последовательных этапа по 10 проб в каждом. Это было необходимо для того, чтобы можно было отследить динамику имплицитного усвоения последовательности и при анализе параметров деятельности выбрать этап, на котором усвоение уже произошло.

Рис. 4. Схематичное изображение последовательности событий в одной экспериментальной пробе в сессии серийное научение.

Инструкция испытуемому:

Вам будут предъявляться пары зрительных и слуховых стимулов. В паре зрительных стимулов будут использоваться полоски двух оттенков серого (светло-серый и темно-серый), которые с небольшим интервалом будут следовать друг за другом. Порядок появления светло-серых и темно-серых полосок может меняться. Ваша задача – определить, какая из двух полосок, светлая или темная появлялась первой и нажать на одну из трех кнопок ответного устройства: кнопку 2, если первой была темная полоска, 3 – если первой была светлая полоска, 1 – если Вы не знаете ответа. В паре слуховых стимулов будут использоваться два тона, высокий и низкий, которые также с небольшим интервалом будут следовать друг за другом, порядок следования высокого и низкого тона в паре также может меняться. Ваша задача – определить, какой из двух тонов был первым, высокий или низкий, и нажать на одну из трех кнопок: 2 – если первым был низкий тон, 3 – если первым был высокий тон, 1 – если Вы не знаете ответа. Отвечать надо как можно точнее и быстрее.

Исследование состоит из двух сессий. В одной сессии появлению пар стимулов будет предшествовать подсказка, сигнализирующая о типе сигналов: изображение глаза перед зрительными стимулами, изображение уха – перед слуховыми стимулами. Ориентируясь на эту подсказку, Вы можете настроиться на восприятие зрительных или слуховых сигналов.

В другой сессии пары зрительных и слуховых сигналов будут появляться без предупреждения. Время предъявления каждого из стимулов и интервал между ними очень короткие, и может показаться, что это один стимул, однако их там два. Ваша задача определить, какой из стимулов был первым.

Регистрация и анализ ЭЭГ

В области экспериментального исследования функциональных корково-корковых взаимодействий широко применяется метод электроэнцефалографии (ЭЭГ). ЭЭГ — неинвазивный метод исследования функционального состояния головного мозга путем регистрации суммарной электрической активности множества нейронов головного мозга. В основе колебаний потенциалов, регистрируемых с поверхности головы в виде ЭЭГ, лежат изменения внутриклеточных мембранных потенциалов (МП) корковых пирамидных нейронов [Гусельников, 1976]. Характерной особенностью ЭЭГ является ее ритмический характер. Общность ритмических сигналов в паре корковых зон оценивается с помощью функции когерентности. Рост значений функции когерентности ЭЭГ для колебаний определенной частоты в паре корковых зон рассматривается как показатель функционального взаимодействия между ними.

В настоящем исследовании в процессе решения когнитивных задач регистрировалась многоканальная ЭЭГ с помощью 128-канального электроэнцефалографа Geodesic EEG system (Electrical Geodesics, Inc., USA).

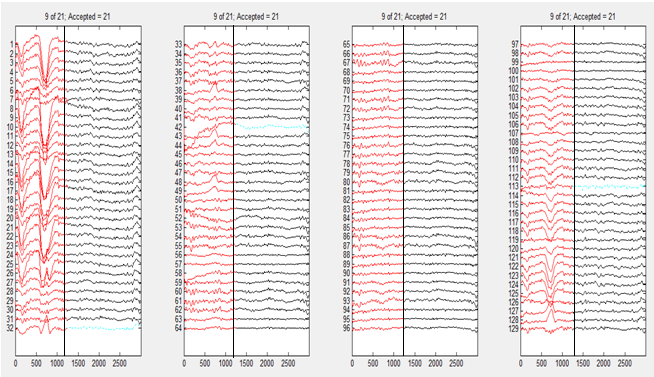

ЭЭГ регистрировалась в полосе частот от 0.1 до 70 Гц и оцифровывалось с частотой 250 Гц. Подготовка записанной электроэнцефалограммы для анализа когерентности проводилось в 2 этапа. На первом этапе при визуальном просмотре кривых ЭЭГ на сегментах равной длительности, характеризующих определенное экспериментальное условие, отмечались каналы и участки сигнала, содержащие артефакты – помехи различного происхождения, связанные с движениями глаз испытуемого, нарушением контакта электрода с поверхностью головы, мышечным напряжением и др. (рис. 5).

Рис. 5. Пример сегмента ЭЭГ, с отмеченными артефактными каналами и участками сигнала.

На втором этапе свободные от артефактов эпохи ЭЭГ разбивались на короткие неперекрывающиеся сегменты длительностью 200 мс. Это было связано с тем, что наличие артефактных фрагментов в изначально одинаковых по длительности сегментах ЭЭГ не позволяло использовать весь сегмент для дальнейшего анализа, и уменьшало длительность его «полезных» для обработки участков. В связи с тем, что артефактные участки могли различаться по длительности и моменту появления, это приводило к различиям в длительности отрезков ЭЭГ свободных от артефактов. Функции КОГ, вычисленные по эпохам разной длительности сравнивать между собой не корректно. Именно поэтому для дальнейшего анализа использовались «составные» эпохи, образованные из одинакового числа коротких сегментов длительностью 200 мс. При этом сегмент длительностью 200 мс является достаточно длинным для его дальнейшей обработки и достаточно коротким для того, чтобы полезная ЭЭГ могла быть разбита на максимальное количество таких сегментов при минимальной потери информации. Количество таких сегментов в связи с разной длиной свободной от артефактов записи, варьировалось от испытуемого к испытуемому. Для того чтобы избежать влияния этого обстоятельства на анализируемые параметры когерентности ЭЭГ, при расчетах индивидуальных параметров когерентности использовалась последовательность, составленная из десяти 200-миллисекундных сегментов записи. Выбор количества суммируемых отрезков был обусловлен размером самой короткой “чистой” записи в исследуемой выборке.

Функциональные корково-корковые взаимодействия оценивались с помощью 12-канальной векторной авторегрессионной модели (ВАР-модель) [Курганский, 2010]. Использование ВАР-моделей позволяет оценить классическую функцию когерентности J(f) =|Ckm(f)| (КОГ), пример функции КОГ представлен на рис. 6.

Рис. 6. Пример графика функции когерентности ЭЭГ для пары отведений F7 левого полушария (нижнелобное) и O1 (затылочное), вычисленной для одного из испытуемых.

Математически

ВАР-модель представляет собой выражение,

описывающее зависимость векторного

сигнала от самого себя в прошедшие

моменты дискретного времени n: x(n)

=

Здесь a(p) обозначает квадратную матрицу,

элементы которой akm(p) показывают, какой

вклад в текущее значение сигнала xk(n) в

канале k вносит сигнал xm(n – p),

зарегистрированный p отсчетов назад в

канале m. Порядок P выбирается с таким

расчетом, чтобы объяснить всю линейную

корреляционную структуру исходного

многоканального сигнала x(n). Последнее

означает, что многоканальная

последовательность остатков авторегрессии

e(n) не обладает никакой линейной

корреляционной структурой, т.е. является

белым шумом и характеризуются

ковариационной матрицей V. В частотной

области ВАР-модель описывается матричным

соотношением: X(f) = H(f)E(f), (2) где X(f) и E(f)

обозначают векторы-столбцы Фурье-образов,

соответственно, сигнала x(n) и остатков

авторегрессии e(n), а H(f) для каждой частоты

f является квадратной M × M матрицей, где

М – число каналов

[цит. по Курганский и Мачинская, 2012].

Здесь a(p) обозначает квадратную матрицу,

элементы которой akm(p) показывают, какой

вклад в текущее значение сигнала xk(n) в

канале k вносит сигнал xm(n – p),

зарегистрированный p отсчетов назад в

канале m. Порядок P выбирается с таким

расчетом, чтобы объяснить всю линейную

корреляционную структуру исходного

многоканального сигнала x(n). Последнее

означает, что многоканальная

последовательность остатков авторегрессии

e(n) не обладает никакой линейной

корреляционной структурой, т.е. является

белым шумом и характеризуются

ковариационной матрицей V. В частотной

области ВАР-модель описывается матричным

соотношением: X(f) = H(f)E(f), (2) где X(f) и E(f)

обозначают векторы-столбцы Фурье-образов,

соответственно, сигнала x(n) и остатков

авторегрессии e(n), а H(f) для каждой частоты

f является квадратной M × M матрицей, где

М – число каналов

[цит. по Курганский и Мачинская, 2012].

Для нейрофизиологии непосредственный интерес представляют взаимодействия между областями коры. Между тем, в силу влияния объемного проведения биотоков мозга оценка силы функциональных связей на основе непосредственно регистрируемой ЭЭГ (в пространстве сенсоров) является лишь косвенным методом оценки истинных корковых взаимодействий. Регистрация ЭЭГ высокой плотности (64 канала и более) позволяет оценить распределение биоэлектрической активности (аналог фокального потенциала) непосредственно в кортикальной ткани. Тем самым появляется возможность оценить силу истинных корковых функциональных связей непосредственно в пространстве источников.

Вычисление биоэлектрической активности в пространстве источников проводится в несколько этапов. Эти этапы включают разбиение всего объема корковой ткани на множество субсантиметровых элементарных ячеек вокселов (voxel — Volume Element). Поскольку апикальные дендриты пирамидных клеток, являющихся основными источником ЭЭГ, расположены параллельно друг другу и при этом перпендикулярно поверхности коры, каждому вокселу соответствует вполне определенное направление электрического диполя. В каждый момент времени n наблюдаемая в отведениях ЭЭГ представляет собой взвешенное среднее алгебраическое влияний диполей всех вокселов в этот же момент времени. В сокращенном матричном виде это записывается как

.

.

Матрица M вычисляется с помощью методов решения прямой задачи электроэнцефалографии [Hallez et al., 2007].

Зная матрицу M, с помощью методов решения обратной задачи электроэнцефалографии [Grech et al., 2008], можно найти матрицу W, которая осуществляет обратную операцию — преобразует наблюдаемую ЭЭГ в сигналы, порождаемые в каждом вокселе. Матричная запись этого преобразования выглядит как

.

.

Большое число вокселов (несколько тысяч) исключает возможность построения единой векторной авторегрессионной модели для всех вокселов. Поэтому оценка силы функциональных связей в пространстве источников проводилась лишь для немногих сигналов, характеризующих активность в специально выбранных участках коры — областях интереса (regions of interest - ROI).

Исходя из литературных данных (Глава 1), в качестве ROI были выбраны следующие билатерально-симметричные области коры, координаты которых были определенны в соответствии с атласом Монреальского неврологического института (MNI) c помощью SPM anatomy toolbox (V1.8) [Eickhoff et al., 2005]

Таблица 1.

-

Области коры

Сокращенное обозначение областей коры

MNI - координаты

Зрительная проекционная зона

(Visual 1)

V1 (L)

X = -9.8407, Y = -88.1789

Z = -8.0946

V1(R)

X = 9.8407, Y = -88.1789

Z = -8.0946

Слуховая проекционная зона

(Auditory 1)

A1 (L)

X = -39.9763, Y = -32.8018

Z = 14.5984

A1 (R)

X = 39.9763, Y = -32.8018

Z = 14.5984

Латеральная префронтальная кора (Lateral prefrontal cortex)

LPFC (L)

X = -44, Y = 40

Z = 20

LPFC (R)

X = 44, Y = 40

Z = 20

Фронтальная глазодвигательная область (frontal eye field)

FEF (L)

X = -30, Y = -4

Z = 60

FEF (R)

X = 30, Y = -4

Z = 60

Латеральная интрапариетальная зона (lateral intraparietal cortex)

LIP (L)

X = -31.5696, Y = -55.1989

Z = 49.6191

LIP (R)

X = 31.5696, Y = -55.1989

Z = 49.6191

Интрапариетальная кора (intraparietal cortex)

IPC (L)

X = -51.6499, Y = -55.941

Z = 44.9097

IPC (R)

X = 51.6499, Y = -55.941

Z = 44.9097

В таблице 1 показаны MNI-координаты центров выбранных ROI, каждая из которых содержит множество вокселов (от десятков до сотен). Для того, чтобы охарактеризовать типичную для каждой ROI зависимость фокального потенциала от времени применялся следующий прием. Для каждого ROI вокруг его центра (см. таблицу 1) строилась сфера радиусом 10 мм. Сигналы всех вокселов, оказавшихся внутри этой сферы, рассматривались как многоканальный сигнал (фокальный потенциал), характеризующий данную область коры. К этой многоканальной записи фокального потенциала применялся метод принципиальных компонентов, и в качестве представителя ROI выбирался первый компонент, который характеризует наиболее выраженную общую активность, присутствующую в многоканальной записи.

Затем на основе полученной 12-канальной записи фокального потенциала вычислялись коэффициенты авторегрессионной модели. Дальнейшие вычисления функции когерентности на основе этих коэффициентов проводились в точности так же, как и в пространстве сенсоров.

Вычисления матриц M и W осуществлялось с помощью программной системы spm8, разработанной в Wellcome Trust Centre for Neuroimaging (http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/). Матрица W определялась с помощью метода LORETA [Pascual-Marqui et al., 1994]. Коэффициенты векторной авторегрессионной модели определялись на основе алгоритмов, предложенных в работе [Cui et al., 2008].

Сопоставление параметров когерентности (КОГ) проводилось в следующих экспериментальных условиях:

Для сессии направленное внимание – сопоставление параметров КОГ производилось в двух экспериментальных условиях:

в условии мобилизационной готовности (после появления фиксационного креста и до появления стимула-подсказки) – ЭУ_МГ

после предупреждающего стимула и до появления целевого (направленное внимание) – ЭУ_НВ

Для сессии серийное научение – сопоставление параметров КОГ производилось в период до появления целевого стимула на первом этапе сессии - ЭУ_СН1, а также в период до появления целевого стимула на третьем этапе сессии – ЭУ_СН3.