- •1. Национальное богатство см вопрос 3 (выше).

- •4. Чистый национальный продукт.

- •1.Выделяют номинальный и реальный ввп (англ. Nominal and real gdp).

- •2.Методы исчисления ввп ввп по доходам

- •Ввп по расходам

- •Ввп по добавленной стоимости (производственный метод)

- •-Факторы, определяющие динамику инвестиций:

-Факторы, определяющие динамику инвестиций:

1) ожидаемая норма чистой прибыли (доход, который планируется инвестировать);

2) реальная ставка процента (реальная стоимость ссуды, с учетом инфляции и прочих факторов) (инвестор выдает займ);

3) уровень налогообложения;

4) изменения в технологии производства; наличный основной капитал;

5) экономические ожидания (ожидаемая отдача от инвестиций);

22 вопрос (Влияние инвестиций на национальный объем производства. Мультипликатор инвестиций.)

Инвестиции вслед за потреблением являются вторым элементом совокупных расходов. Инвестиции I — имущественные и интеллектуальные ценности, вкладываемые в различные виды деятельности с целью получения дохода. В краткосрочном периоде рост инвестиций означает увеличение спроса на инвестиционные товары и совокупного спроса.

В долгосрочном периоде рост инвестиций позволяет вводить новые мощности, увеличивать потенциал производства и чистого национального продукта, т.е. совокупного предложения.

Взаимосвязь инвестиций и ЧНП была замечена и объяснена Кейнсом, который вывел правило мультипликатора. Эффект мультипликатора связан с тем, что в экономике, во-первых, происходит постоянный кругооборот доходов и расходов. То, что расходуют одни экономические субъекты на приобретение благ, другие получают в качестве доходов. Во-вторых, изменение размеров дохода вызывает адекватное изменение потребления и сбережений. Мультипликатор инвестиций (Мультипликатор Кейнса)- коэффициент, равный обратной величине предельной склонности к сбережению (ПСС) — 1/ПСС или обратной величине разницы единицы и предельной склонности к потреблению (ПСП) — 1/(1-ПСП).

23 вопрос (Иностранные инвестиции в экономике России.)

Около половины всех иностранных инвестиций поступает в Россию из Кипра. По данным Росстата за 2011 объем «кипрских» инвестиций в Россию составил сумму, эквивалентную $78,2 млрд. долл. США, что почти в четыре раза превышает ВВП Кипра. Некоторые страны ЕС, в особенности Германия, высказывают мнение, что значительная часть этих средств просто отмывается на Кипре.

Регулирование инвестиционной деятельности нерезидентов:

В России действует федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», принятый в 1999 году. Закон определяет основные гарантии прав иностранных инвесторов на инвестиции и получаемые от них доходы и прибыль, а также условия предпринимательской деятельности иностранных инвесторов на территории России.

24 вопрос (Провалы рынка и необходимость государственного регулирования)

Рыночная система хозяйствования, основанная на рыночном механизме саморегулирования и управления экономической жизнью, признается экономистами наиболее эффективной формой организации экономики. Это объясняется особенностями самого рынка, который без вмешательства сторонних сил обеспечивает: эффективное распределение ресурсов за счет применения наиболее эффективных технологий, лучших методов организации и управлении производством; экономическую свободу, как для производителей, так и потребителей (в других экономических системах абсолютная свобода выбора невозможна). Также рынок обладает высокой степенью приспособляемости и адаптивностью к любым изменениям, как внешним, так и внутренним; может успешно функционировать при весьма ограниченной информации.

Вместе с тем, как показывает практика, рынок как саморегулирующаяся система не всегда справляется с рядом проблем, решение которых необходимо обществу. Речь идет о ситуациях, когда рыночный механизм, являющийся самонастраивающимся механизмом, побуждает субъектов рыночных отношений принимать неоптимальные или нежелательные экономические решения. В экономической теории эти неудачи рынка обозначаются словом «failures» — «провалы», «фиаско». Эти «провалы» рыночной системы и составляют объективные обстоятельства, обуславливающие необходимость государственного вмешательства в экономику. Среди основных «провалов» рынка можно упомянуть: воспроизводство значительного неравенства в распределении доходов; ориентация в основном не на производство социально-необходимых товаров, а на удовлетворение запросов тех, кто имеет деньги; неспособность устранять так называемые внешние эффекты, например рынок не решает экологические проблемы; общественные блага либо не производятся, либо производятся в недостаточном количестве (примеры общественных благ — национальная оборона, поддержание правопорядка, служба «скорой помощи», объекты общедоступной инфраструктуры); невозможность обеспечить полной занятости экономических ресурсов, что проявляется, в первую очередь, в таком явлении, как безработица; подверженность нестабильному развитию с присущими этому рецессионными и инфляционными явлениями; в рамках рыночной системы могут ослабнуть отношения конкуренции (возникают олигополистические и монополистические рынки); неспособность ставить и решать крупные общенациональные задачи, проблемы политического характера; некоторые необходимые элементы функционирования экономики рынок сам создать не может (различные виды законодательства, выпуск денег и пр.).

Вмешательство государства в экономику не должно быть чрезмерным. Чтобы не подавить рыночные механизмы функционирования экономической системы, не лишить ее гибкости и адаптивности, не снизить экономической эффективности, государству следует сосредоточить свои усилия там, где рынок обнаруживает свою несостоятельность. Это и предопределяет основные экономические функции государства.

25 вопрос (Теория общественного выбора)

Долгое время существовало убеждение, что решение политиков, политических и государственных организаций должны быть направлены на создание наибольшей выгоды (благ) для общества. Однако политику стали воспринимать как взаимовыгодный обмен между гражданами и общественными структурами. Позже эта мысль нашла отражение в теории общественного выбора. Теория общественного выбора - теория регулирования, которая предусматривает установление органами надзора ограничений, дающих возможность субъектам экономической деятельности получить прибыль выше уровня, который обеспечивается при условии совершенной конкуренции, но ниже уровня, обеспеченного установлением монопольных цен. В теории общественного выбора: Государство — это арена конкуренции людей за влияние на принятие решений, за доступ к распределению ресурсов, за места на иерархической лестнице. Но государство — это рынок особого рода. Его участники имеют необычные права собственности: избиратели могут выбирать представителей в высшие органы государства, депутаты — принимать законы, чиновники — следить за их исполнением. Избиратели и политики трактуются как индивиды, обменивающиеся голосами и предвыборными обещаниями.

Сторонники теории общественного выбора показали, что нельзя полагаться на результаты голосования, поскольку они в немалой степени зависят от конкретного регламента принятия решений. Существует Парадокс голосования (Парадокс Кондорсе) — это противоречие, возникающее вследствие того, что голосование на основе принципа большинства не обеспечивает выявления действительных предпочтений общества относительно экономических благ.

Представители теории общественного выбора последовательно выступают за всемерное ограничение экономических функций государства.

26 вопрос (Роль государства в рыночной экономике. Экономические функции государства.)

Функции государства в рыночной экономике

Обычно выделяют следующие основные функции государства в рыночной экономике:

Установление и обеспечение соблюдения правовых основ и законодательства.

Каждый участник рыночного обмена преследует собственные интересы и стремится получить выгоду. В этой ситуации необходимо вмешательство независимой и незаинтересованной стороны - арбитра, способного разработать, установить и контролировать соблюдение правил игры. В роли арбитра в условиях рынка выступает государство, которое берет на себя задачу обеспечения правовой базы, необходимой для эффективного функционирования рыночной экономики. Государственные органы обеспечивают равные права всем участникам хозяйственной деятельности.

Обеспечение рыночной конкуренции.

Свободное предпринимательство не всегда обеспечивает открытость рынков для конкуренции. Если компании на определенном рынке ограничивают конкуренцию и повышают цены, у потребителей сужается выбор, а производители теряют мотивацию, побуждающую их сокращать издержки и повышать эффективность производства. Антимонопольное регулирование представляет собой комплекс экономических, административных и юридических мер, осуществляемых государством с целью обеспечения условий для рыночной конкуренции и ограничения возможностей производителей монополизировать рынки. Антимонопольное регулирование направлено на развитие конкуренции, создание условий, препятствующих монополистической деятельности участников рыночных отношений и образованию монополий на рынке, и включает регулирование уровня концентрации производства, ценовое и налоговое регулирование.

Решение вопросов, связанных с внешними эффектами: издержками и выгодами.

Государство играет важную роль в решении вопросов, связанных с внешними эффектами, нейтрализация которых не подвластна ценовому механизму рынка. Внешние эффекты – это не отраженные в рыночных ценах товаров и услуг выгоды или издержки потребителей и фирм, не являющихся непосредственными участниками видов деятельности, приводящих к внешним эффектам. Выгоды или издержки, о которых идет речь, появляются, когда участники экономической системы принимают решения, не неся альтернативных затрат (издержек) в связи со своим выбором.

Предоставление общественных товаров и услуг.

Механизм свободного рынка позволяет людям удовлетворить только те потребности, которые выражаются через платежеспособный спрос. Большинство товаров и услуг, производимых и реализуемых на рынке, являются частными благами, т.е. предназначенными для индивидуального потребления.

Стимулирование экономического роста и стабилизация экономики.

Рынок не является идеальным механизмом и лишь в определенной мере способен обеспечить эффективное распределение ресурсов и создать саморегулирующуюся систему, в которой каждый занимает свою нишу. Рыночная экономика достаточно нестабильна и часто испытывает подъемы и спады, которые приводят к нарушению равновесия рынка и нестабильности рыночной экономической системы, имеющей следствием такие отрицательные явления, как рост цен, инфляция, снижение уровня жизни определенных слоев населения и безработица. В этом случае государственное регулирование должно быть направлено на обеспечение эффективности и справедливости в распределении экономических ресурсов и благ.

Распределение и перераспределение национального дохода, и обеспечение социально-экономической поддержки. Цель многих правительственных программ – перераспределение доходов людей, с избытком зарабатывающих себе на жизнь, в пользу бедных слоев населения. Работники платят налоги, в том числе, взимаемые с их заработной платы в соответствии с программами социального страхования и медицинской помощи, а государство аккумулирует денежные средства с помощью системы налогообложения, а затем распределяет их по целевому назначению в виде трансфертных платежей малоимущим слоям населения.

Участие в хозяйственной деятельности.

Государство участвует в рыночной экономике не только в качестве арбитра и менеджера, крупнейшего производителя и потребителя товаров и услуг. В качестве потребителя государство приобретает товары и услуги специфического назначения, например, военные самолеты, танки, боевые корабли и другое оборудование, необходимое для осуществления национальной обороны. В качестве производителя - предоставляет обществу так называемые общественные блага и услуги (например, здравоохранение, национальная оборона, охрана общественного порядка, воспитание детей и прочие), поскольку к их производству безразличен рынок.

27 вопрос (Объекты, цели, методы государственного регулирования экономики)

Государственное регулирование развития экономики — это воздействие государства на деятельность хозяйствующих субъектов и рыночную конъюнктуру в целях обеспечения нормальных условий функционирования рыночного механизма.

Объекты государственного регулирования экономики - это сферы, отрасли, регионы, а также ситуации, явления и условия социально-экономической жизни страны, где возникли или могут возникнуть трудности, проблемы, не разрешаемые автоматически или разрешаемые в отдаленном будущем, в то время как снятие этих проблем настоятельно необходимо для нормального функционирования экономики и поддержания социальной стабильности.

Основные объекты государственного регулирования экономики - это:

- экономический цикл;

- секторальная, отраслевая и региональная структура хозяйства;

- условия накопления капитала;

- занятость;

- денежное обращение;

- платежный баланс;

- цены;

- условия конкуренции;

- социальные отношения, включая отношения между работодателями и работающими по найму, а также социальное обеспечение;

- окружающая среда;

- внешнеэкономические связи.

Методы (органы):

-ЦБ

-денежно- кредитная политика

-ставка рефинансирования (ключевая ставка)

-норма обязательного резервирования (резервы банков в ЦБ)

-скупка или реализация гособлигаций (выпуск или сдерживание денежной массы)

-Правительство

-бюджетно- налоговая политика (фискальная)

-Дискреционная политика официально объявляется государством. При этом государство изменяет значения параметров фискальной политики: увеличиваются или уменьшаются государственные закупки, изменяются налоговая ставка, размеры трансфертных выплат и тому подобные переменные.

- Под автоматической (недискреционная) политикой понимают работу «встроенных стабилизаторов». Данными стабилизаторами являются такие как процент подоходного налога, косвенные налоги, различные трансфертные пособия. (повышение налоговой ставки в периоды перегрева экономики и уменьшение в период упадка).

28 вопрос (Изъяны механизма государственного управления и методы их преодоления)

Изъяны госуправления- неспособность обеспечить политику распределения благ в обществе.

- коррумпированность и ее следствия

- монополизм рынка

- ограниченность контроля над механизмами управления и как следствие

- бюрократия, например

Следствие всех этих факторов потеря эффективности производства общественных благ.

29 вопрос (Налоговая система и ее элементы)

Налоговая система – совокупность налогов, сборов и платежей, взимаемых на территории государства в соответствии с налоговым законодательством, а так же совокупность норм и правил, форм и методов, определяющих систему ответственности сторон, учтенных в налоговых правоотношениях.

Осн. элементы налоговой системы:

-налог и сбор

-субъект налога - юридическое и физическое лицо, кот. в соответствии с законодательством платит налог

-объект налогообложения - предмет, действия или явления, в кот в соответствии с законодательством, подлежат обложению налогов

-налоговая база - часть объекта обложения, образующая в рез-те учета всех полн.льгот и изъятий и служащая предметом примен-я нал-ой ставки

-источник налога - доход субъекта, прибыль, выработка, из кот. уплачиваетсяся налог,

-налоговые льготы - полное и частичное освобождение от налогов, опред-щих групп плательщиков

-налоговая ставка - величина налога в расчете единиц налооблажения,

-налоговый период - время, за кот производится начисление налога и в течении которого плательщик налога должен их уплатить.

Элементы налоговой системы находятся в тесной взаимосвязи, а их структура и кол-во зависят от налогового законодат-ва от конкретных стран.

Можно выделить характерные признаки налог-ой системы:

-наличие налог-ых органов

-существ-щий порядок установл-я и ввода в действие налогов

-структурированная система налогов и сборов

-четкий порядок распред-я налогов м/д звеньями бюдж-ой системы

-законодат-но опред-ны права, обяз-сти и ответств-сть всех участников налог-ых отношений

-стаб-но действующее налог-ое законодат-во.

Соврем-ые НС исполняет 3 осн. способа взимания налогов:

1)кодастровый, 2)административный, 3)декларационный.

3 метода взимания налогов:

1)в наличной форме, 2)в безнал-ой форме, 3)оплата гербовыми марками

30 вопрос (Налоги и их функции)

Налоги выполняют одновременно четыре основные функции: фискальную, распределительную, регулирующую и контролирующую.

Фискальная функция налогообложения — основная функция налогообложения. Исторически наиболее древняя и одновременно основная: налоги являются преимущественной составляющей доходов государственного бюджета. Реализация функции осуществляется за счёт налогового контроля и налоговых санкций, которые обеспечивают максимальную собираемость установленных налогов и создают препятствия к уклонению от уплаты налогов. Проще говоря, это сбор налогов в пользу государства. Благодаря данной функции реализуется главное предназначение налогов: формирование и мобилизация финансовых ресурсов государства. Все остальные функции налогообложения — производные от фискальной. Во всяком случае, наряду с чисто финансово-фискальными целями налоги могут преследовать и другие, например экономические или социальные. Иначе говоря, финансовые цели, будучи самыми существенными, не являются исключительными.

Распределительная (социальная) функция налогообложения — состоит в перераспределении общественных доходов (происходит передача средств в пользу более слабых и незащищённых категорий граждан за счёт возложения налогового бремени на более сильные категории населения).

Регулирующая функция налогообложения — направлена на решение посредством налоговых механизмов тех или иных задач экономической политики государства. По мнению выдающегося английского экономиста Джона Кейнса, налоги существуют в обществе исключительно для регулирования экономических отношений. В рамках регулирующей функции налогообложения выделяют три подфункции: стимулирующую, дестимулирующую и воспроизводственную.

- Стимулирующая подфункция налогообложения — направлена на поддержку развития тех или иных экономических процессов. Она реализуется через систему льгот и освобождений. Нынешняя система налогообложения предоставляет широкий набор налоговых льгот малым предприятиям, предприятиям инвалидов, сельскохозяйственным производителям, организациям, осуществляющим капитальные вложения в производство и благотворительную деятельность, и т. д.

- Дестимулирующая подфункция налогообложения — направлена на установление через налоговое бремя препятствий для развития каких-либо экономических процессов.

- Воспроизводственная подфункция предназначена для аккумуляции средств на восстановление используемых ресурсов. Эту подфункцию выполняют отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, плата за воду и т. д.

Контрольная функция налогообложения — позволяет государству отслеживать своевременность и полноту поступлений в бюджет денежных средств и сопоставлять их величину финансовых ресурсов.

31 вопрос (Экономическая теория налогообложения)

Любому государству для выполнения своих функций необходимы фонды денежных средств. Источником этих финансовых ресурсов могут быть только средства, которые правительство собирает со своих подданных (в виде физических и юридических лиц). Эти обязательные сборы, осуществляемые государством, и есть налоги.

Являясь фактором перераспределения национального дохода, налоги призваны:

- гасить возникшие сбои в системе распределения;

- заинтересовывать (или не заинтересовывать) граждан в развитии той или иной формы деятельности. Сформулировано (А.Смиттом) четыре основополагающих принципа налогообложения, желательных в любой экономической системе. 1. Подданные государства должны участвовать в содержании правительства соответственно доходу, каким они пользуются под покровительством и защитой государства. 2. Налог, который обязывается уплачивать каждое отдельное лицо, должен быть точно определён (срок, размер). 3. Каждый налог должен взиматься в то время или тем способом, когда и как плательщику должно быть удобнее всего оплатить его. 4. Налоги должны превышать расходы на содержание армии чиновников по сбору этих налогов.

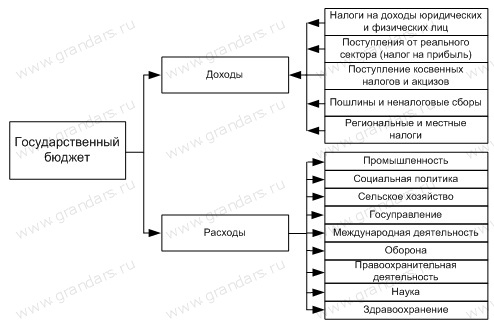

32 вопрос (Государственный бюджет: принципы построения, доходы и расходы)

Принципы:

-Единство бюджетной системы (единство бюджетного законодательства, денежной системы, бюджетной классификации и политики, форм бюджетных документов и отчетности).

-Разграничение доходов и расходов м/у уровнями бюджетной системы.

-Самостоятельность бюджетов всех уровней (у каждого свои источники средств, свои расходы).

-Сбалансированность бюджета (нет дефицита. Профицит – превышение доходов над расходами. Если обнаружен профицит, то он сокращается путем: уменьшения доходов от продажи государственной или муниципальной собственности, доходов от реализации государственных запасов и ресурсов; направлением бюджетных средств на погашение долговых обязательств; передачей части доходов бюджетам других уровней).

-Эффективное и экономичное использование бюджетных средств.

-Достоверность бюджета (надежность показателей и их адекватность экономическому положению).

-Полнота отражения доходов и расходов бюджета.

-Гласность.

-Адресный и целевой характер использования бюджетных средств.

Бюджет

является способом перераспределения

денежных доходов населения, предприятий

и других юридических лиц в интересах

финансирования государственных и других

общественных расходов.

Бюджет

является способом перераспределения

денежных доходов населения, предприятий

и других юридических лиц в интересах

финансирования государственных и других

общественных расходов.

Доходы государственного бюджета:

-Налоги на доходы юридических и физических лиц

-Поступления от реального сектора (налог на прибыль)

-Поступление косвенных налогов и акцизов

-Пошлины и неналоговые сборы

-Региональные и местные налоги

Расходы государственного бюджета:

-Промышленность

-Социальная политика

-Сельское хозяйство

-Государственного управление

-Международная деятельность

-Оборона

-Правоохранительная деятельность

-Наука

-Здравоохранение

ЦЕЛЬ:

Сбалансированный бюджет — бюджет, в котором равны соотношения доходов и расходов.

В случае если доходы и расходы в бюджете разняться то дефицит или профицит бюджета.

33 вопрос (Бюджетный дефицит: виды и методы финансирования)

Бюджетный дефицит — превышение расходов бюджета над его доходами. В случае превышения доходов над расходами возникает бюджетный профицит.

Различают два вида финансирования бюджетного дефицита — денежное и долговое.

Денежное финансирование означает, что для покрытия бюджетного дефицита правительство получает кредиты центрального банка. Фактически это подразумевает выпуск в обращение (эмиссию) дополнительных денежных средств. Такое финансирование используется лишь в крайних случаях, так как его использование влечет за собой весьма негативные последствия для экономики. В результате реализации такого инструмента денежная масса национальной валюты увеличивается на величину, не обеспеченную товарами и услугами. Как следствие растет инфляция, нарушается нормальный механизм ценообразования, что в итоге влечет за собой падение курса национальной валюты. Фактическая налоговая нагрузка снижается, что в свою очередь опять же уменьшает доходы бюджета и усугубляет бюджетный дефицит. Таким образом, финансовая система страны расшатывается всё больше.

Долговое финансирование осуществляется путем выпуска доходных государственных обязательств, которые размещаются и свободно обращаются на фондовом рынке, а по истечении определенного срока погашаются государством. Поскольку деньги для покрытия бюджетного дефицита занимаются на рынке, прироста денежной массы не происходит.

Источники долгового финансирования дефицитов:

-Кредиты банков и небанковских кредитных организаций.

-Кредиты иностранных государств, международных финансовых организаций.

-Государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени государства.

-Бюджетные кредиты, получаемые от других уровней бюджетной системы (как правило от вышестоящих нижестоящим).

-Поступления от продажи имущества находящегося в государственной собственности:

34 вопрос (Государственный долг)

Госуда́рственный долг — результат финансовых заимствований государства, осуществляемых для покрытия дефицита бюджета. Государственный долг равен сумме дефицитов прошлых лет с учётом вычета бюджетных излишков.

При рассмотрении государственного долга, как правило, не учитываются встречные требования этого государства к другим, то есть задолженность других государств или физических и юридических лиц этому государству не рассматривается. А так же не учитываются обязательства государства в сфере социального и пенсионного обеспечений.

Размер государственного долга выражается в национальной валюте или её эквиваленте в любой другой валюте. Для более объективного сравнения государственная задолженность указывается в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП).

В Бюджетном кодексе дано юридическое определение этого понятия как долговых обязательств РФ перед юридическими и физическими лицами, иностранными государствами, международными организациями и иными субъектами международного права.

Основными причинами образования государственного долга являются дефицит государственного бюджета и наличие свободных денежных средств у физических и юридических лиц.

Государство не может безгранично увеличивать свой долг, так как при достижении определённого уровня, инвесторы и кредиторы начинают сомневаться в платежеспособности государства (пониженный бонитет). Оценка платежеспособности в свою очередь зависит от ставки рефинансирования и темпа экономического роста страны. То есть если ставка рефинансирования значительно ниже темпа роста ВВП, то возможны долгосрочные заимствования государства.

35 вопрос (Местные финансы и их особенности)

Местные финансы включают следующие звенья:

-Бюджеты органов местного самоуправления

-Местные внебюджетные фонды

-Муниципальный кредит

-Финансы муниципальных предприятий

Местные бюджеты являются самостоятельным звеном бюджетной системы, решают определенные задачи по социально-экономическому развитию данной территории. К местным бюджетам традиционно относят районные, городские, сельские, поселковые и районные в городах. Основные источники:

-Собственные доходы, включающие местные налоги и сборы, доли федеральных и субфедеральных налогов, закрепленные за местными бюджетами на постоянной основе и другие

-Поступления от регулирующих доходов, которые передаются в бюджет на фиксированной основе, но на определенный срок.

-Финансовая помощь в различных формах (дотации, субвенции, средства фонда финансовой поддержки муниципальных образований)

Расходная часть местных бюджетов включает: расходы на финансирование социальной сферы, ЖКХ, местного транспорта, органов местного самоуправления, местной промышленности и сельского хозяйства

Как правило, в структуре расходов наибольший удельный вес занимают расходы на ЖКХ и на социальную сферу. Поэтому возникают определенные противоречия между уровнем финансирования этих расходов и важностью, так как недофинансирование чревато негативными социальными последствиями.

Муниципальный кредит представляет собой денежные отношения, возникающие у муниципальных органов власти с юридическими и физическими лицами в связи с мобилизацией временно свободных денежных средств и использованием этих средств на финансирование соответствующих программ экономического и социального развития данного муниципального образования.

Органы местного самоуправления в праве осуществлять выпуск муниципальных облигаций, который обеспечивается муниципальным имуществом и средствами местных бюджетов. Государство не несет ответственности по этим займам, а муниципальное образование не несет ответственности по обязательствам государства, поэтому многие авторы муниципальные финансы не включают в систему государственных финансов, хотя в целом эти финансы выполняют государственные обязательства. Исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям осуществляется за счет местной казны и в соответствии с законодательством органов местного самоуправления о местном бюджете на текущий финансовый год. При этом сумма расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга не должна превышать 15% от общего объема бюджета. Заимствования не могут осуществляться до утверждения местного бюджета на текущий финансовый год. Следовательно, муниципальные заимствования могут носить только краткосрочный характер.

Местные органы власти могут также создавать по своему решению различные внебюджетные фонды, которые носят природоохранный или социальный характер.