- •1 Агрегативный комплекс средств неразрушающего контроля. Условное обозначение приборов

- •2 Разрушающий и неразрушающий метод

- •3 Общие сведения о ферромагнетизме

- •4 Магнитные свойства вещества характеризуются:

- •5 Кривая намагничивания

- •Основная кривая намагничивания (индукции)

- •6 Петля гистерезиса

- •7 Магнитная проницаемость

- •Влияние температуры на магнитное состояние ферромагнетика

- •8 Испытания в замкнутой и разомкнутой магнитной цепи

- •11. Индукционные преобразователи

- •13 Магнитные порошки как индикаторы магнитных полей

- •14 Преобразователи Холла

- •15. Пондеромоторные преобразователи

- •17. Магниторезистивые преобразователи

- •16. Магнитные ленты (магнитоносители) как промежуточные носители информации о магнитном рельефе

- •18 Принцип действия микроферрозонда -полемера.

- •19 Микроферрозонд-градиентометр

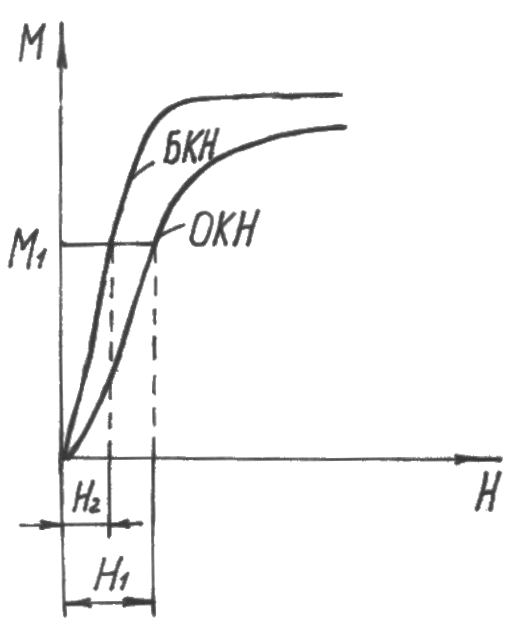

Основная кривая намагничивания (индукции)

представляет собой геометрич место точек, вершин симметричных петель магн гистерезиса, которые получаются при последовательно возрастающих макс зн-ях напряж-ти магн поля. Каждая точка осн кривой намагничивания получается путем многократного коммутирования намагнич-щего тока для получения устан-ся цикла. Коммутационная (осн-ая) кривая намагнич-ия явл исходной для определения параметров ферромагнитных материалов.

Безгистерезисная кривая намагничивания (индукции)

Намагничиванию

ферромагнитных тел препятствует

гистерезис, который можно сравнить с

внутренним

трением.

внутренним

трением.

Эксперимент-о можно получить кривую намагнич-ия, на кот гистерезис практ-ки не оказ-ет влияния, так наз-ю безгистерезисную кривую намагнич-ия. Она получ-ся в рез-те наложения на небольшие постоянные намагнич-щие поля, в кот находится образец, переменного магни поля с убывающей до нуля амплитудой, либо путем мех-ого встряхивания с помощью частых ударов ферромагнитного образца, находящегося в слабом магнитном поле.

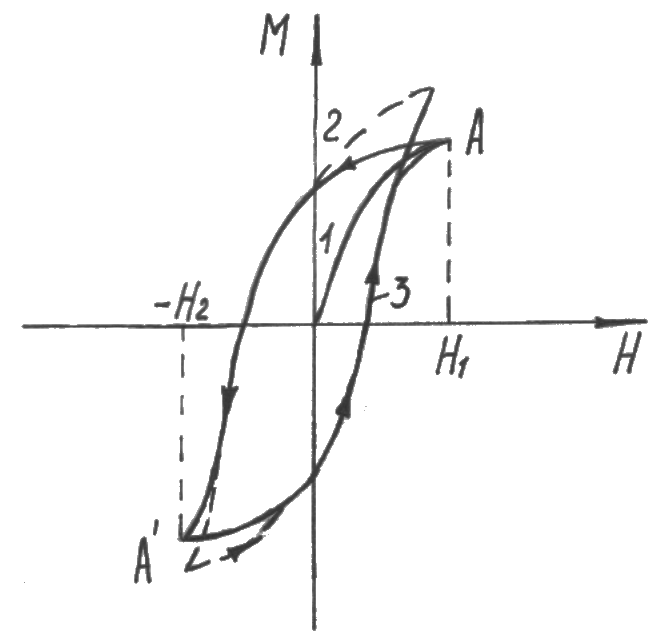

6 Петля гистерезиса

Намагнич-ие во всех областях, кроме I и IV, является необратимым. Если после достижения в процессе намагничивания некоторой величины намагниченности М (или индукции В) уменьшить величину напряженности магнитного поля, то намагниченность (индукция) будет изменяться по кривой, отличной от кривой первоначального намагничивания. Это явление называется гистерезисом.

На рисунке показана

петля для симметричного цикла магнитного

гистерезиса, то есть когда

![]() .

.

Если несколько

раз изменить напряженность магнитного

поля от

![]() до

до

![]() ,то

всякий раз положение вершин А и А

петли гистерезиса будет несколько

изменяться, и только после 10-12 циклов,

а для некоторых материалов после 50-100

циклов положение вершин стабилизируется.

,то

всякий раз положение вершин А и А

петли гистерезиса будет несколько

изменяться, и только после 10-12 циклов,

а для некоторых материалов после 50-100

циклов положение вершин стабилизируется.

Увеличивая значение максимальной напряженности намагничивающего поля, получают семейство симметричных петель магнитного гистерезиса. Петля с меньшим Нmax. лежит внутри петли с большим Нmax. При некотором значении Нmax. площадь петли достигает наибольшей величины. Эта петля называется предельной. При дальнейшем увеличении намагничивающего поля форма и размеры петли не меняются, а изменяются лишь ее безгистерезисные участки.

Точки пересечения петли гистерезиса с осями координат определяют значения остаточной намагниченности Мr (или индукции Вr), а также коэрцитивной силы по намагниченности НсМ ( или по индукции НсВ ).

Коэрцитивная сила по намагниченности НсМ- это величина, равная напряж-ти магн поля, необходимого для изменения намагниченности от остаточной намагнич-ти до нуля. Коэрцитивной силой по индукции НсВ наз-ют вел-ну, равную напряж-ти магн поля, необходимого для изм-ия инд-ии от остаточной инд-ии до нуля. Значения НсМ и НсВ близки только для магнитомягких мат-ов (имеющих узкую петлю магн гистерезиса).

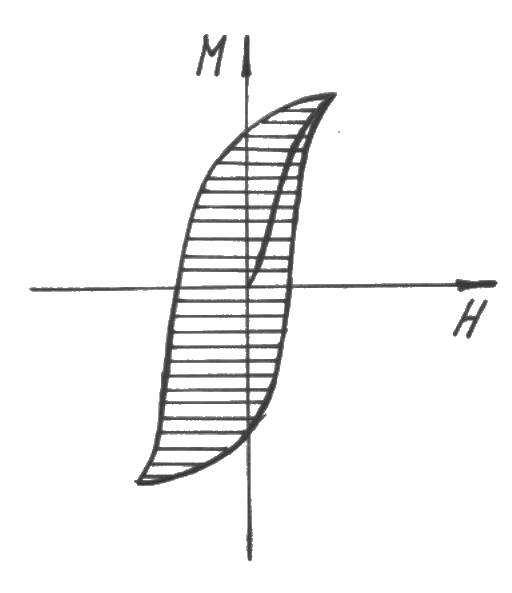

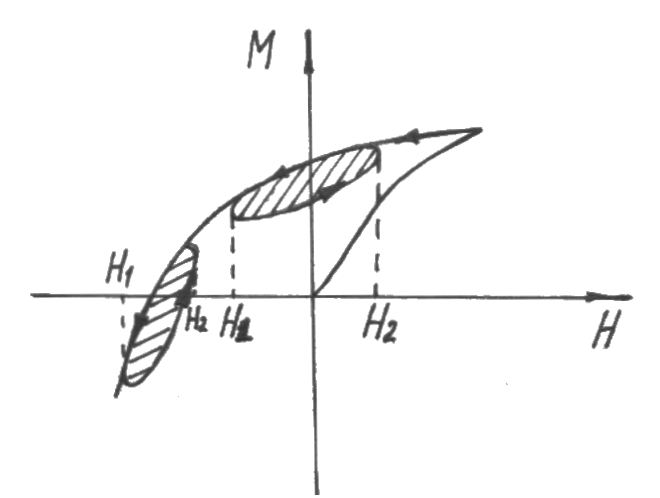

Частные

циклы гистерезиса

Частные

циклы гистерезиса

Все циклы гистерезиса,

кроме предельного, – частные. Иногда

ферромагнитные материалы работают на

так называемых несимметричных петлях

гистерезиса, то есть, когда:

![]() .

.

Заштрихован установившийся частный цикл гистерезиса.