- •История музыкального образования

- •История музыкального образования

- •Утверждаю

- •Рабочая программа Кафедра музыки _______________________________

- •Распределение по семестрам

- •Содержание

- •1. Выписка из гоСа

- •2. Рабочая программа дисциплины

- •1. Пояснительная записка. Цели и задачи дисциплины

- •2. Содержание дисциплины

- •2.2. Тематический план курса

- •2.3. Лекции

- •Раздел 1.1: Введение в курс истории отечественного музыкального образования

- •Тема 1.1: Интонационный, цивилизационный и парадигмально-педагогический подходы как основа целостного изучения истории музыкального образования

- •Тема 1.2: Основные этапы становления и развития отечественного музыкального образования в России.

- •Тема 1.4: Предпосылки зарождения общего и профессионального музыкального образования в недрах языческой культуры нашей страны

- •Раздел 2: Особенности развития отечественного музыкального образования в IX первой половине XVII столетий.

- •Тема 2.1:

- •Духовно-религиозная основа древнерусской православной педагогики.

- •Тема 2.2. Древнерусское церковное пение как основа музыкального образования православной ориентации

- •Тема 2.3. Истоки зарождения отечественной музыкальной письменности

- •Тема 2.5: Развитие музыкального образования народной ориентации

- •Тема 2.7: Общая характеристика искусства скоморохов

- •Раздел 3: Особенности развития отечественной музыкально-педагогической мысли и музыкально-образовательной практики во второй половине XVII-первой половине XIX столетий

- •Тема 3.1:

- •Изменение направленности содержания музыкального образования, переход на новую западноевропейскую систему образования.

- •Раздел 5 Тенденции развития отечественного музыкального образования с начала до конца 20века.

- •Тема 5.2: Музыкально-педагогическая деятельность и вклад в развитие музыкального воспитания б.В.Асафьева, б.Л.Яворского.

- •Тема 5.3: Музыкально-педагогическая деятельность и вклад в развитие музыкального воспитания, в.Н. И с.Т. Шацких.

- •Тема 5.4 Концепция музыкального воспитания д.Б. Кабалевского.

- •Тема 5.6: Основные методические положения видных деятелей музыкального воспитания: б.М. Теплова, н.Л. Гродзенской.

- •Тема 5.8: Основные методические положения видных деятелей музыкального воспитания: л.А. Ю.Б. Алиева, о.А. Апраксиной

- •Раздел 6 Основные направления развития зарубежного музыкального образования

- •Тема 6.1:

- •Этапы развития зарубежного музыкального воспитания

- •Практическое занятие 2(семинар)

- •Тема 1.5: Особенности культовой музыки восточных славян

- •Раздел 2: Особенности развития отечественного музыкального образования в IX первой половине XVII столетий. Практические занятия 3 (семинар)

- •Тема 2.4:

- •Старообрядческая певческая школа как живая традиция древнерусского пения.

- •Практические занятия 4 (семинар)

- •Тема 2.6 Особенности передачи музыкального опыта от одного поколения к другому в народной педагогике

- •Тема 3.3:

- •Методика обучения богослужебному пению во второй половине XVII-первой половине xiXстолетий.

- •Раздел 4: Основные направления развития отечественной музыкально-педагогической мысли и музыкально-образовательной практики со второй трети до конца XIX столетия Практические занятия 6 (семинар)

- •Тема 4.2:

- •Общая характеристика содержания музыкального образования в учебных заведениях различного профиля в конце XIX столетия

- •Практические занятия 7 (семинар)

- •Тема 4.4 Основные методические положения видных деятелей музыкального воспитания в школах для народа (с.В. Смоленский, в.Ф. Одоевский, а.И. Пузыревский)

- •Раздел 5 Тенденции развития отечественного музыкального образования с начала до конца 20века. Практические занятия 8 (семинар)

- •Тема 5.5: Основные тенденции развития социально-культурной сферы и музыкального образования на современном этапе

- •Практические занятия 9 (семинар)

- •Тема 5.7: Основные методические положения видных деятелей музыкального воспитания: э.Б. Абдуллиным, е.В. Николаевой

- •Раздел 6: Основные направления развития зарубежного музыкального образования Практические занятия

- •Тема 6.4:

- •Современные тенденции развития музыкального образования в мире

- •2.4 Задания для самостоятельной работы студентов

- •Введение в курс истории отечественного музыкального образования

- •Особенности развития отечественного музыкального образования в IX первой половине XVII столетий.

- •Особенности развития отечественной музыкально-педагогической мысли и музыкально-образовательной практики во второй половине XVII-первой половине XIX столетий

- •Основные направления развития отечественной музыкально-педагогической мысли и музыкально-образовательной практики со второй трети до конца XIX столетия

- •Тенденции развития отечественного музыкального образования с начала до конца 20века.

- •Основные направления развития зарубежного музыкального образования

- •Рекомендуемая литература Основная литература

- •2. Учебно-методические материалы____________

- •2.1. Материалы к лекционному курсу

- •Раздел 1.1: Введение в курс истории отечественного музыкального образования

- •Тема 1.1 Интонационный, цивилизационный и парадигмально-педагогический подходы как основа целостного изучения истории музыкального образования

- •Тема 1.2: Основные этапы становления и развития отечественного музыкального образования в России.

- •Тема 1.4: Предпосылки зарождения общего и профессионального музыкального образования в недрах языческой культуры нашей страны

- •Раздел 2: Особенности развития отечественного музыкального образования в IX первой половине XVII столетий.

- •Тема 2.1:

- •Духовно-религиозная основа древнерусской православной педагогики.

- •Тема 2.2. Древнерусское церковное пение как основа музыкального образования православной ориентации

- •Тема 2.3. Истоки зарождения отечественной музыкальной письменности

- •Тема 2.5: Развитие музыкального образования народной ориентации

- •Тема 2.7: Общая характеристика искусства скоморохов

- •Раздел 3: Особенности развития отечественной музыкально-педагогической мысли и музыкально-образовательной практики во второй половине XVII-первой половине XIX столетий

- •Тема 3.1:

- •Тема 3.2: Особенности развития светского музыкального образования во второй половине XVII-первой половине xiXстолетий.

- •Раздел 4: Основные направления развития отечественной музыкально-педагогической мысли и музыкально-образовательной практики со второй трети до конца XIX столетия

- •Тема 4.1:

- •Возрождение русских национальных традиций – магистральная линия развития отечественной музыкальной культуры, теории и практики музыкального образования в XIX столетии

- •Тема 4.3 Основные методические положения видных деятелей музыкального воспитания в школах для народа (с.И. Миропольский, д.Н. Зарин, а.Л. Маслов).

- •Раздел 5 Тенденции развития отечественного музыкального образования с начала до конца 20века.

- •Тема 5.1:

- •Становление музыкального воспитания в отечественной школе после октябрьской социалистической революции.

- •Тема 5.2: Музыкально-педагогическая деятельность и вклад в развитие музыкального воспитания б.В.Асафьева, б.Л.Яворского.

- •Тема 5.3:

- •Тема 5.4 Концепция музыкального воспитания д.Б. Кабалевского.

- •Тема 5.6: Основные методические положения видных деятелей музыкального воспитания: н.А. Б.М. Теплова н.Л. Гродзенской.

- •Тема 5.8: Основные методические положения видных деятелей музыкального воспитания: л.А. О.А. Апраксиной, ю.Б. Алиева

- •Раздел 6 Основные направления развития зарубежного музыкального образования

- •Тема 6.1:

- •Этапы развития зарубежного музыкального воспитания

- •Тема 6.2: Концепция музыкального воспитания к. Орфа

- •Тема 6.3: Концепция музыкального воспитания з. Кодая

- •2.2. Материалы к практическим занятиям

- •Раздел 1.1: Введение в курс истории отечественного музыкального образования Практическое занятие 1(семинар)

- •Тема 1.3:

- •Проблема периодизации истории отечественного музыкального образования

- •Практическое занятие 2(семинар)

- •Тема 1.5: Особенности культовой музыки восточных славян

- •Раздел 2: Особенности развития отечественного музыкального образования в IX первой половине XVII столетий. Практические занятия 3 (семинар)

- •Тема 2.4:

- •Практические занятия 4 (семинар)

- •Тема 2.6 Особенности передачи музыкального опыта от одного поколения к другому в народной педагогике

- •Тема 3.3:

- •Методика обучения богослужебному пению во второй половине XVII-первой половине XIX столетий.

- •Раздел 4: Основные направления развития отечественной музыкально-педагогической мысли и музыкально-образовательной практики со второй трети до конца XIX столетия Практические занятия 6 (семинар)

- •Тема 4.2:

- •Общая характеристика содержания музыкального образования в учебных заведениях различного профиля в конце XIX столетия

- •Первая народная консерватория в России

- •Практические занятия 7 (семинар)

- •Тема 4.4 Основные методические положения видных деятелей музыкального воспитания в школах для народа (с.В. Смоленский, в.Ф. Одоевский, а.И. Пузыревский)

- •Раздел 5 Тенденции развития отечественного музыкального образования с начала до конца 20века. Практические занятия 8 (семинар)

- •Тема 5.5: Основные тенденции развития социально-культурной сферы и музыкального образования на современном этапе

- •Практические занятия 9 (семинар)

- •Тема 5.7: Основные методические положения видных деятелей музыкального воспитания: э.Б. Абдиллина, е.В. Николаевой

- •Тема 6.4:Современные тенденции развития музыкального образования в мире

- •Современный музыкальный проект в сша – его программы и значение для музыкального воспитания. Творческое музицирование - основная тенденция музыкального воспитания XXI века

- •Музыкальное образование в Англии

- •1.1.6. Карта самостоятельной работы студента по дисциплине История музыкального образования

- •1.1.7. Карта согласования рабочей программы дисциплины

- •1.2.2. Карта обеспечения дисциплины учебными материалами дисциплины __ф__│__р__│_История музыкального образования(138 часов)

- •1.2.3. Карта обеспечения дисциплины оборудованием дисциплины __ф__│__р__│_в История музыкального образования (62 часа)

- •3. Методические материалы для организации самостоятельной работы студентов

- •3.1. Рекомендации по подготовке доклада к семинарскому занятию

- •3.2. Рекомендации по составлению дополнительной библиографии

- •Рекомендации по написанию рефератов.

- •3.4 Темы рефератов

- •3.4 Темы «мини-сочинений»

- •3.5 Темы историко-педагогических этюдов

- •4.1. Вопросы к экзамену

- •4.2. Задания к тестированию

- •4.2.1. Разъяснения по работе с тестовыми заданиями

- •4.2.2. Задания к тестированию

- •4.3. Ключи

Тема 3.3:

Методика обучения богослужебному пению во второй половине XVII-первой половине XIX столетий.

Гвидо Аретинский (первая половина XI века) - один из самых знаменитых музыкальных ученых Средневековья. В то же время Гвидо оказал огромное влияние на дальнейший ход развития западной музыки и ее теории. В средневековой традиции он внедрял в практику обучения пению всякого рода новшества. Благодаря этим новациям обычное время, необходимое для разучивания певческого репертуара - 10 лет, сокращалось до двух, а незнакомые песнопения могли петься с листа.

Методы Гвидо стали применятся в России только во второй половине XVIIв., в связи с переходом на новую западноевропейскую систему нотации. Введенная им нотация позволяла ученикам после усвоения нескольких несложных правил достаточно надежно разучивать неизвестные им хоралы «самостоятельно, без учителя», то есть прямо «с нот».

Нотация Гвидо представляет линейную систему - «лестницу», на которую «сажаются» привычные в те времена знаки - невмы. Новое состоит в том, что линиям и промежуткам придаются точные высотные значения. Своеобразными «указателями» этих значений (или ключами) служили помещенные в начале определенные буквы монохорда, или же сами линии окрашивались в определенный цвет как знак этих букв.

Зачатки учения о выразительности тематизма можно видеть в словах Гвидо о необходимости соответствия музыки и текста: «Характер мелодии должен подражать событиям, так чтобы печальным событиям соответствовали бы мрачные [низкие?] мелодические обороты, спокойным - приятные, а счастливым - ликующие и т. п.» Вызывает интерес учение Гвидо о «комбинаторных» приемах создания мелодии. Этот метод позже получил название эквивокализма, так как он основан на принципе закрепления пяти гласных латинского алфавита за пятью музыкальными звуками:

буквы алфавита: а е i о u

и музыкальные звуки: с d e f g

Поскольку любое латинское слово в своем составе содержит какие-то из названных гласных, то можно легко «озвучить» его по данной системе (литерафонии, как это принято называть ныне). Гвидо охватывает пятью гласными весь тогдашний звукоряд из 19-ти ступеней; а поскольку нот семь и они повторяются в разных октавах, то на одинаковые высоты (в разных октавах) приходятся разные буквы и наоборот, одни и те же буквы падают на разные высоты. Гвидо приводит следующую схему:

Схема

1

Схема

1

Данный метод сложения мелодии, по Гвидо, иногда справедливо критикуют как «механический»

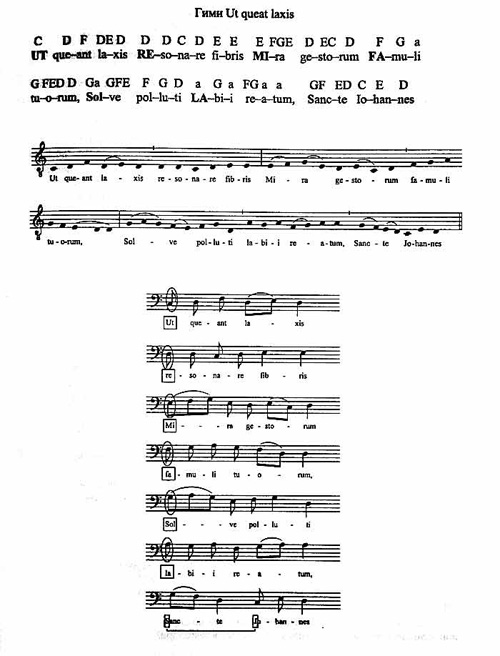

Гвидо из гимна св. Иоанну по принципу акростиха «смастерил» свой гексахорд, приспособив его для целей сольмизации: разбив текст на фразы, он обозначил их первыми слогами соответствующие начальные звуки в мелодии, которые, сложенные вместе, образовали шестиступенный звукоряд. Ниже приводится гимн, записанный в трех вариантах: в оригинальной буквенной нотации (верхняя строка) с текстом (под ней), затем в современной нотной записи и далее - в аналитических целях - разбитым на фразы:

Схема 2

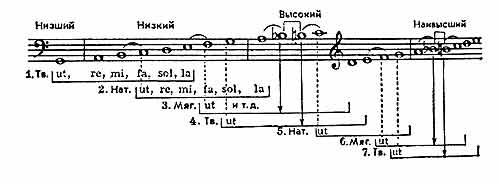

Цель Гвидо, очевидно, заключалась в том, чтобы создать слоговую (сольмизационную) нотацию для певцов, то есть параллельную уже имеющейся буквенной слоговую систему знаков для фиксации центрального отрезка певческой гаммы или церковного звукоряда, от с до а. Гвидо устанавливает «функциональные», то есть подвижные слоги-воксы (ut, re и т. д.) над высотно абсолютными буквами-клависами (Г, А, В и т. д.). В схеме Гвидо имеется только одно отличие от того, что закрепится в более поздней практике сольмизации: звукоряд еще не имеет ступени b круглого (то есть си-бемоля), хотя последняя присутствует потенциально, если продолжить слоговой ряд на гексахорд от F (что и будет сделано в дальнейшем).

функции |

Ut |

Re |

Mi |

Fa |

Sol |

La |

|

||

гексахорда G |

|||||||||

звуки |

Г |

А |

В |

с |

d |

e |

f |

g |

a |

функции гексахорда С |

|

|

|

Ut |

Re |

Mi |

Fa |

Sol |

La |

Схема 3

Переход в другой гексахорд осуществляется путем функционального переключения последней ступени исходного. Весь звукоряд оказался вымощенным плиточками этих гексахордов:

Схема

4

Схема

4

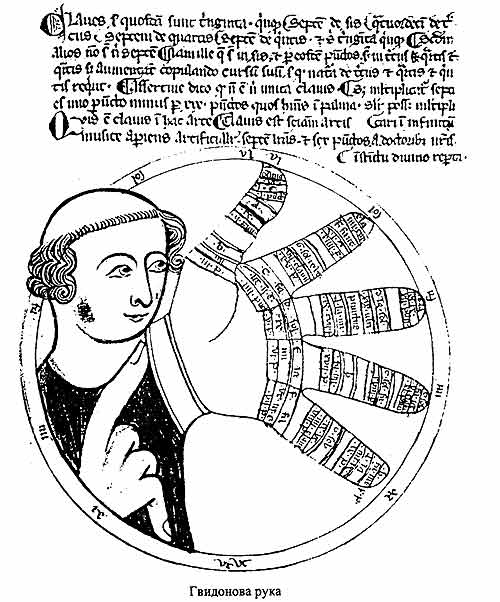

Для наглядности при обучении детей нотной грамоте звуки всех гексахордов были закреплены за суставами и кончиками пальцев руки, которая стала именоваться вместе с заключенным в ней звукорядом гвидоновой рукой (хотя в его собственных трактатах нет ни ее изображения, ни упоминания о ней. Развитие системы сольмизации до ныне известного вида осуществили уже ученики Гвидо Аретинского.

Схема

5

Схема

5

Таким образом, музыкальная нотация Гвидо решительно закрепляет принцип фиксации музыки, текст которой раздроблен на точки-звуки-буквы, на Руси еще в XV-XVI века доминирует невменный принцип нотации («крюки»), который фиксирует не «букву» музыки, а ее «слово». Знаменитое новшество Гвидо - линейная система нотации. Решительно уйдя от невм, нотация получила возможность новой графической фиксации образа мелодической линии. Важнейшая особенность нотации Гвидо, как и полного звукоряда, для которого она предназначена, состоит в их октавности. Буквы-символы повторяются через октаву - в противоположность структуре традиционного греческого полного звукоряда, который состоял из пяти тетрахордов. Закрепленным новшеством, таким образом, становятся октохорды вместо тетрахордов. Несомненно, это связано и с нарождающейся системой восьми церковных тонов.

Принципиально важно закрепление принципа октавности в структуре звукоряда. Если у греков повторение названий ступеней полного звукоряда шло, в общем, через кварту, то здесь оно - однозначно через октаву.

Сколько ступеней в октаве: семь? восемь? Расщепление одной из ступеней диатонического ряда на две было уже у греков, в двух тетрахордах - соединенных (а - b - с1" - а1") и отделенных (h - с - d" - е"):

h-c-d-e

a-b-c-d

Таким образом, общий звукоряд получается не диатоническим, а миксодиа-тоническим. Эта миксодиатоника закреплена и у Гвидо, причем 8-ступенность отныне становится на несколько веков свойством основного звукоряда церковной музыки. Представленный у Гвидо полный основной звукоряд может поэтому теперь называться: церковная гамма.

Вместе с тем, эта 8-ступенность именно миксодиатонична, то есть она - смешение двух диатоник, со звуками b и h («двойное b»). Отсюда постоянная двойственность основного церковного звукоряда: он 8-ступенен, но состоит из двух диатоник.

Наконец, знаменитые гексахорды Гвидо Ut - Re - Mi - Fa - Sol - La. Это одно из наиболее ярких проявлений рационализма западной ладовой системы: каждая звукоступень ее получает однозначно закрепленную за ней модальную функцию (понятно, что у Гвидо нет и не может быть этого термина).

Лады, по Гвидо, систематизируются от исходного принципа четырех главных, с греческими числовыми названиями (в латинизированной форме), в зависимости от финалиса, на звуках D, E, F, G, над которым они «восходят на октаву». При изложении восьми ладов Гвидо сам не структурирует их согласно гексахордам и модальным функциям их ступеней, но основы сольмизации заложены именно в его работах.

Литература 2,6,9,12,16,18,25,27,32,37,39,41,45,47,48,40,51,57,58,60.