- •История музыкального образования

- •История музыкального образования

- •Утверждаю

- •Рабочая программа Кафедра музыки _______________________________

- •Распределение по семестрам

- •Содержание

- •1. Выписка из гоСа

- •2. Рабочая программа дисциплины

- •1. Пояснительная записка. Цели и задачи дисциплины

- •2. Содержание дисциплины

- •2.2. Тематический план курса

- •2.3. Лекции

- •Раздел 1.1: Введение в курс истории отечественного музыкального образования

- •Тема 1.1: Интонационный, цивилизационный и парадигмально-педагогический подходы как основа целостного изучения истории музыкального образования

- •Тема 1.2: Основные этапы становления и развития отечественного музыкального образования в России.

- •Тема 1.4: Предпосылки зарождения общего и профессионального музыкального образования в недрах языческой культуры нашей страны

- •Раздел 2: Особенности развития отечественного музыкального образования в IX первой половине XVII столетий.

- •Тема 2.1:

- •Духовно-религиозная основа древнерусской православной педагогики.

- •Тема 2.2. Древнерусское церковное пение как основа музыкального образования православной ориентации

- •Тема 2.3. Истоки зарождения отечественной музыкальной письменности

- •Тема 2.5: Развитие музыкального образования народной ориентации

- •Тема 2.7: Общая характеристика искусства скоморохов

- •Раздел 3: Особенности развития отечественной музыкально-педагогической мысли и музыкально-образовательной практики во второй половине XVII-первой половине XIX столетий

- •Тема 3.1:

- •Изменение направленности содержания музыкального образования, переход на новую западноевропейскую систему образования.

- •Раздел 5 Тенденции развития отечественного музыкального образования с начала до конца 20века.

- •Тема 5.2: Музыкально-педагогическая деятельность и вклад в развитие музыкального воспитания б.В.Асафьева, б.Л.Яворского.

- •Тема 5.3: Музыкально-педагогическая деятельность и вклад в развитие музыкального воспитания, в.Н. И с.Т. Шацких.

- •Тема 5.4 Концепция музыкального воспитания д.Б. Кабалевского.

- •Тема 5.6: Основные методические положения видных деятелей музыкального воспитания: б.М. Теплова, н.Л. Гродзенской.

- •Тема 5.8: Основные методические положения видных деятелей музыкального воспитания: л.А. Ю.Б. Алиева, о.А. Апраксиной

- •Раздел 6 Основные направления развития зарубежного музыкального образования

- •Тема 6.1:

- •Этапы развития зарубежного музыкального воспитания

- •Практическое занятие 2(семинар)

- •Тема 1.5: Особенности культовой музыки восточных славян

- •Раздел 2: Особенности развития отечественного музыкального образования в IX первой половине XVII столетий. Практические занятия 3 (семинар)

- •Тема 2.4:

- •Старообрядческая певческая школа как живая традиция древнерусского пения.

- •Практические занятия 4 (семинар)

- •Тема 2.6 Особенности передачи музыкального опыта от одного поколения к другому в народной педагогике

- •Тема 3.3:

- •Методика обучения богослужебному пению во второй половине XVII-первой половине xiXстолетий.

- •Раздел 4: Основные направления развития отечественной музыкально-педагогической мысли и музыкально-образовательной практики со второй трети до конца XIX столетия Практические занятия 6 (семинар)

- •Тема 4.2:

- •Общая характеристика содержания музыкального образования в учебных заведениях различного профиля в конце XIX столетия

- •Практические занятия 7 (семинар)

- •Тема 4.4 Основные методические положения видных деятелей музыкального воспитания в школах для народа (с.В. Смоленский, в.Ф. Одоевский, а.И. Пузыревский)

- •Раздел 5 Тенденции развития отечественного музыкального образования с начала до конца 20века. Практические занятия 8 (семинар)

- •Тема 5.5: Основные тенденции развития социально-культурной сферы и музыкального образования на современном этапе

- •Практические занятия 9 (семинар)

- •Тема 5.7: Основные методические положения видных деятелей музыкального воспитания: э.Б. Абдуллиным, е.В. Николаевой

- •Раздел 6: Основные направления развития зарубежного музыкального образования Практические занятия

- •Тема 6.4:

- •Современные тенденции развития музыкального образования в мире

- •2.4 Задания для самостоятельной работы студентов

- •Введение в курс истории отечественного музыкального образования

- •Особенности развития отечественного музыкального образования в IX первой половине XVII столетий.

- •Особенности развития отечественной музыкально-педагогической мысли и музыкально-образовательной практики во второй половине XVII-первой половине XIX столетий

- •Основные направления развития отечественной музыкально-педагогической мысли и музыкально-образовательной практики со второй трети до конца XIX столетия

- •Тенденции развития отечественного музыкального образования с начала до конца 20века.

- •Основные направления развития зарубежного музыкального образования

- •Рекомендуемая литература Основная литература

- •2. Учебно-методические материалы____________

- •2.1. Материалы к лекционному курсу

- •Раздел 1.1: Введение в курс истории отечественного музыкального образования

- •Тема 1.1 Интонационный, цивилизационный и парадигмально-педагогический подходы как основа целостного изучения истории музыкального образования

- •Тема 1.2: Основные этапы становления и развития отечественного музыкального образования в России.

- •Тема 1.4: Предпосылки зарождения общего и профессионального музыкального образования в недрах языческой культуры нашей страны

- •Раздел 2: Особенности развития отечественного музыкального образования в IX первой половине XVII столетий.

- •Тема 2.1:

- •Духовно-религиозная основа древнерусской православной педагогики.

- •Тема 2.2. Древнерусское церковное пение как основа музыкального образования православной ориентации

- •Тема 2.3. Истоки зарождения отечественной музыкальной письменности

- •Тема 2.5: Развитие музыкального образования народной ориентации

- •Тема 2.7: Общая характеристика искусства скоморохов

- •Раздел 3: Особенности развития отечественной музыкально-педагогической мысли и музыкально-образовательной практики во второй половине XVII-первой половине XIX столетий

- •Тема 3.1:

- •Тема 3.2: Особенности развития светского музыкального образования во второй половине XVII-первой половине xiXстолетий.

- •Раздел 4: Основные направления развития отечественной музыкально-педагогической мысли и музыкально-образовательной практики со второй трети до конца XIX столетия

- •Тема 4.1:

- •Возрождение русских национальных традиций – магистральная линия развития отечественной музыкальной культуры, теории и практики музыкального образования в XIX столетии

- •Тема 4.3 Основные методические положения видных деятелей музыкального воспитания в школах для народа (с.И. Миропольский, д.Н. Зарин, а.Л. Маслов).

- •Раздел 5 Тенденции развития отечественного музыкального образования с начала до конца 20века.

- •Тема 5.1:

- •Становление музыкального воспитания в отечественной школе после октябрьской социалистической революции.

- •Тема 5.2: Музыкально-педагогическая деятельность и вклад в развитие музыкального воспитания б.В.Асафьева, б.Л.Яворского.

- •Тема 5.3:

- •Тема 5.4 Концепция музыкального воспитания д.Б. Кабалевского.

- •Тема 5.6: Основные методические положения видных деятелей музыкального воспитания: н.А. Б.М. Теплова н.Л. Гродзенской.

- •Тема 5.8: Основные методические положения видных деятелей музыкального воспитания: л.А. О.А. Апраксиной, ю.Б. Алиева

- •Раздел 6 Основные направления развития зарубежного музыкального образования

- •Тема 6.1:

- •Этапы развития зарубежного музыкального воспитания

- •Тема 6.2: Концепция музыкального воспитания к. Орфа

- •Тема 6.3: Концепция музыкального воспитания з. Кодая

- •2.2. Материалы к практическим занятиям

- •Раздел 1.1: Введение в курс истории отечественного музыкального образования Практическое занятие 1(семинар)

- •Тема 1.3:

- •Проблема периодизации истории отечественного музыкального образования

- •Практическое занятие 2(семинар)

- •Тема 1.5: Особенности культовой музыки восточных славян

- •Раздел 2: Особенности развития отечественного музыкального образования в IX первой половине XVII столетий. Практические занятия 3 (семинар)

- •Тема 2.4:

- •Практические занятия 4 (семинар)

- •Тема 2.6 Особенности передачи музыкального опыта от одного поколения к другому в народной педагогике

- •Тема 3.3:

- •Методика обучения богослужебному пению во второй половине XVII-первой половине XIX столетий.

- •Раздел 4: Основные направления развития отечественной музыкально-педагогической мысли и музыкально-образовательной практики со второй трети до конца XIX столетия Практические занятия 6 (семинар)

- •Тема 4.2:

- •Общая характеристика содержания музыкального образования в учебных заведениях различного профиля в конце XIX столетия

- •Первая народная консерватория в России

- •Практические занятия 7 (семинар)

- •Тема 4.4 Основные методические положения видных деятелей музыкального воспитания в школах для народа (с.В. Смоленский, в.Ф. Одоевский, а.И. Пузыревский)

- •Раздел 5 Тенденции развития отечественного музыкального образования с начала до конца 20века. Практические занятия 8 (семинар)

- •Тема 5.5: Основные тенденции развития социально-культурной сферы и музыкального образования на современном этапе

- •Практические занятия 9 (семинар)

- •Тема 5.7: Основные методические положения видных деятелей музыкального воспитания: э.Б. Абдиллина, е.В. Николаевой

- •Тема 6.4:Современные тенденции развития музыкального образования в мире

- •Современный музыкальный проект в сша – его программы и значение для музыкального воспитания. Творческое музицирование - основная тенденция музыкального воспитания XXI века

- •Музыкальное образование в Англии

- •1.1.6. Карта самостоятельной работы студента по дисциплине История музыкального образования

- •1.1.7. Карта согласования рабочей программы дисциплины

- •1.2.2. Карта обеспечения дисциплины учебными материалами дисциплины __ф__│__р__│_История музыкального образования(138 часов)

- •1.2.3. Карта обеспечения дисциплины оборудованием дисциплины __ф__│__р__│_в История музыкального образования (62 часа)

- •3. Методические материалы для организации самостоятельной работы студентов

- •3.1. Рекомендации по подготовке доклада к семинарскому занятию

- •3.2. Рекомендации по составлению дополнительной библиографии

- •Рекомендации по написанию рефератов.

- •3.4 Темы рефератов

- •3.4 Темы «мини-сочинений»

- •3.5 Темы историко-педагогических этюдов

- •4.1. Вопросы к экзамену

- •4.2. Задания к тестированию

- •4.2.1. Разъяснения по работе с тестовыми заданиями

- •4.2.2. Задания к тестированию

- •4.3. Ключи

Тема 2.3. Истоки зарождения отечественной музыкальной письменности

Для понимания путей развития русского певческого искусства в древнейшей период важное значение имеет вопрос - когда и при каких обстоятельствах возникла славянская музыкальная письменность?

Богослужебное пение в Византии было письменно фиксируемым явлением. Эта традиция продолжилась и на Руси. Система фиксации напевов была рождена в Византии в виде невменной системы. Происхождение невменной нотации скорее всего связано с хейрономией, или с искусством движения рук и пальцев. Изображение жестов подобного рода можно встретить на египетских барельефах 3-го тысячелетия до н.э. и, стало быть, принцип хейрономии уходит своими корнями в самую глубокую древность. Хейрономия являлась средством передачи и хранения священных музыкальных формул-попевок, а невменная нотация представляет собой зафиксированный на пергаменте воздушный рисунок движения рук.

Наиболее древним видом невменной нотации является нотация, предназначенная для фиксации торжественного напевного чтения Апостола и Евангелия и называемая экфонетической нотацией. Синтаксическое членение текста, а также интонационные формулы произношения записывались с помощью специальных знаков: строчных, надстрочных и подстрочных. Экфонетические знаки, заимствованные из системы синтаксических ударений древнегреческого языка, не указывали точную высоту и продолжительность отдельных звуков, они служили лишь для обозначения остановок, повышения или понижения голоса, а также выделения отдельных слов и фраз.

На Руси эти знаки не нашли широкого применения. Известны только две рукописи середины XI века, в которых встречаются экфонетические знаки: это Остромирово Евангелие и т.н. Куприяновы листы (из Евангелия - апракос). По всей видимости, традиция торжественного чтения Евангелия и Апостола передавалась изустно. В древнерусских певческих рукописях музыкальные знаки встречаются с начала XII века. Это особый род невменного письма представляет собой разновидность палеовизантийской (или старовизантийской) нотации, сложившейся в основных своих чертах в IX веке. Эта нотация и послужила основой русской знаменной нотации (от знамя - знак), или крюковой (от названия одного из наиболее употребительных знаков - крюк).

Эволюция нотной записи

Как уже говорилось ранее, основой русской крюковой нотации была нотация старовизантийская, принесённая вместе с богослужебными книгами на Русь (через Болгарию). Но дошедшие до нас памятники знаменной нотации датируются не ранее, чем началом XII века. Сохранилось несколько ненотированных певческих книг XI века. Ряд учёных склоняются к мнению, что в церковнопевческом искусстве южных и восточных славян продолжительное время преобладала устная традиция. Систематическая работа по нотированию песнопений началась, как можно полагать, только к концу XI века.

До сих пор не найден ключ к расшифровке старейшей знаменной нотации. Но палеографический анализ позволяет составить если не вполне точное, то приближённое представление об общих мелодических очертаниях напева. Русский ученый – исследователь древнего знаменного пения М. Бражников – изучив графический состав русских певческих рукописей XI в, пришёл к заключению, что количество применяемых в этих рукописях знаков очень невелико и главенствующая роль принадлежит всего трём знакам (крюк, стопица, статья простая). Впоследствии увеличение попевочного фонда, усложнение структуры песнопений вызвало появление новых знаков, но всё же эти первоначальные знаки составляли основу знаменного письма.

Рис. 1 Знаки знаменной нотации

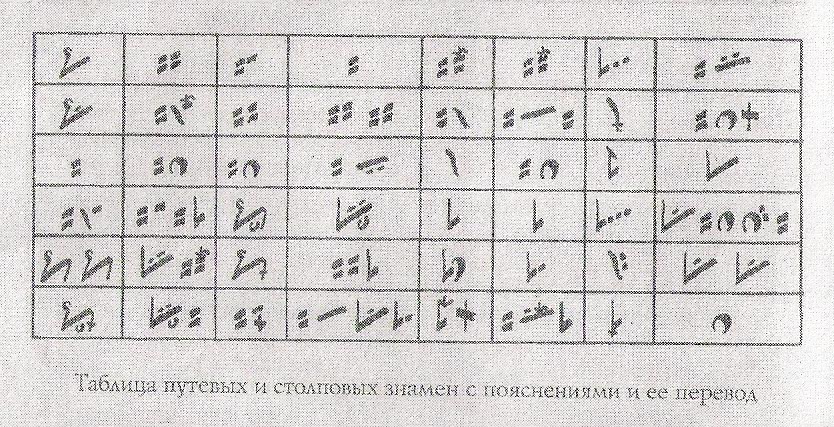

Вот перечень этих знаков: - стопица - крюк - крюк мрачный - статья простая - статья светлая - параклит - стрела простая - чашка - крыж – фита. Если в первое время в обучении церковному пению господствовала устная традиция, то впоследствии, с усложнением пения и знаменного письма, появилась потребность в специальных пособиях для овладения основами певческого искусства. Наиболее ранние из таких пособий, именуемых обычно азбуками, появляются в конце XV века. Содержание их сводилось первоначально к простому перечню знаков знаменной нотации, своего рода "музыкальному алфавиту", помещавшемуся в конце певческой книги.

Рис.2 Таблица путевых и столповых знамен

Позже, со второй половины XVI века, певческие "азбуки" становятся более развёрнутыми и содержат не только перечень знамён с их начертаниями, но и пояснения - "како поётся". Но эти комментарии, к сожалению, не указывали абсолютную высоту и длительность знаков. Они указывали только относительное звуковысотное значение знамени по отношению к другому. Таким образом, основой обучения знаменному пению по прежнему оставалась устная традиция.

К началу XVII века был накоплен огромный мелодический фонд знаменного и других распевов. Разнообразие и обилие напевов потребовало более точной письменной их фиксации. В первой половине XVII века была осуществлена реформа знаменной нотации. Сущность её заключалась во введении дополнительных буквенных обозначений, которые проставлялись над знамёнами и точно указывали высотный уровень отдельных знаков мелодии и их отношения между собой. Для большей наглядности эти обозначения писали красной тушью (киноварью), поэтому они получили наименование киноварных помет. Подобные буквенные пометки были издавна известны в западной нотации невм. Еще в XI веке венгерский монах Герман Контрактус установил буквенные пометки.

Вопрос о знакомстве русских распевщиков с западной певческой практикой еще не разработан. Правда, некоторые западные пометы обозначали длительность нотных знаков, а русские - высоту и характер исполенения знамени, но принцип применения буквенных обозначений несомненно один и тот же.

В ясную и наглядную систему привёл русские киноварные пометы в первой половине XVII века новгородский мастер Иван Шайдуров. Он окончательно ввёл их в практику крюковой нотации. Его пометы оказались наиболее совершенными, получили повсеместное употребление, и им было присвоено наименование "шайдуровских". Шайдуровские пометы состояли из букв славянской азбуки и составляли начало или первые буквы полных слов, употреблявшихся в певческой педагогической практике. Они указывали на высоту отдельных знамён.

Киноварные пометы опирались на 12-ступенный диатонический звукоряд от соль большой октавы до ре первой октавы, соответствующий среднему диапазону мужских голосов. Весь звукоряд делится на четыре согласия по три ступени в каждом: простое, мрачное, светлое и тресветлое. Буквенные пометы указывали ступени этих согласий. Во второй половине XVII века была проведена ещё одна реформа музыкальной письменности, результаты которой изложены в "Извещении по согласнейших пометах" (1668) ученого-монаха Александра Мезенца. А.Мезенец заменил киноварные пометы признаками - чёрточками, которые добавлялись к знамени, указывая на его принадлежность к тому или другому согласию. Замена киноварных помет признаками имела принципиальное значение, поскольку они прикрепляли каждый знак к определённому согласию. В этом смысле система Мезенца была точнее пометной системы.

Записи песнопений, снабжённых пометами и признаками, полностью поддаются прочтению и без особого труда могут быть переведены на пятилинейную нотацию. Поэтому всё развитие знаменного распева разделяют на два основных периода - беспометный (нечитаемый) и пометный (читаемый).

В последние десятилетия XVII века в Россию проникает так называемая киевская квадратная пятилинейная нотная система. Своё название она получила от того, что была заимствована на Украине, где вошла во всеобщий обиход уже в начале XVII столетия, вытеснив знаменное письмо. К концу XVII века большинство крюковых записей было переведено "на ноту" и в Москве. Но при переводе на пятилинейную нотную систему знаменный распев несколько схематизировался, утрачивая присущую ему гибкость интонирования и ритмическую свободу. По сути дела киевское знамя - это уже совершенно другая система нотации, система западного образца, развившаяся в современную музыкальную нотацию, принятую в настоящее время во всем мире.

Литература: 5,8,9,12,15,17,21,24,26,29,31,32,37,41,43,48,54.