Тема: Теория контрактов

1. Сущность контрактов

2. Типы и особенности контрактов.

3. Основы экономической теории контрактов

4. Разнообразие контрактов и механизмы управления трансакциями.

1. Сущность контрактов

Сущность контрактов. Кроме конституционных и экономических правил, важнейшими из которых являются права собственности, существуют правила, структурирующие во времени и пространстве отношения между двумя (и более) экономическими агентами на основе спецификации обмениваемых прав и обязательств в соответствии с достигнутым между ними соглашением. К этим правилам относятся контракты. Под контрактом понимается двусторонняя (или многосторонняя) законная трансакция, в которой две стороны (или много сторон) согласились на определенные взаимные обязательства. В определении американского социолога в области права С. Маколэя кроме соглашения сторон об их отношениях (планировании отношений) подчеркивается наличие законных санкций (законного принуждения) как основной характеристики контракта. Основополагающими принципами контрактных обязательств являются: 1) свобода контракта, т.е. свобода заключения, определения содержания и формы контракта, свобода выбора контрагентов; 2) ответственность за выполнение контракта, т.е. нарушение условий контракта служит основанием для привлечения нарушителя к ответственности. Поэтому составными частями контракта является описание обязательств сторон и санкций в случае нарушения принятых обязательств.

Институты задают общие рамки взаимодействия индивидов. Конкретные же рамки взаимодействия, описывающие условия совершения сделок, определены положениями контракта, или договора между непосредственными участниками взаимодействия. Гражданский кодекс РФ называет договором любое «соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей»'. Если использовать терминологию теории прав собственности, то контрактом можно назвать любое соглашение об обмене правомочиями и их защите. При заключении контракта индивиды используют в качестве данных формальные и неформальные нормы, применяя и интерпре-шруя их для нужд конкретной сделки. Иными словами, контракт отражает осознанный и свободный выбор индивидами целей и условий обмена, осуществляемого в заданных институциональных рамках.

Контракт (договор) — соглашение об обмене правомочиями и их защите, являющееся результатом осознанного и свободного выбора индивидов в заданных институциональных рамках.

Таким

образом, институциональный анализ

создает предпосылки для рассмотрения

модели рационального выбора в качестве

не общего, а частного случая. Эта модель

не универсальна, а лишь описывает

поведение индивидов в особых

институциональных рамках, и на эти

рамки, как мы убедились при обсуждении проблем изменения институтов во времени,

индивиды имеют весьма ограниченное

влияние. Помещение модели рационального

выбора в институциональные рамки

получило название рамочного эффекта

(framing

effect)2.

Однако было бы неверным истолковывать

институциональные рамки рационального

выбора лишь в качестве ограничения,

как, например, в случае законодательного

запрета на заключение контрактов о

купле-продаже наркотиков, оружия, других

социально опасных товаров и услуг.

Институциональные рамки не только

ограничивают, они могут и создавать

предпосылки осуществления рационального

выбора. Так, и неформальная норма доверия,

и формальное правило о возникновении

из контракта обязательств сторон

позволяют совершать обмен правомочиями

даже при условии, что между моментом

заключения контракта и его выполнением

проходит значительный промежуток

времени. «Отношенческий» (relational)

человек, действующий в таких

институциональных рамках, не сводится

по своим характеристикам к homo

oeconomicus

— первое понятие значительно шире

последнего.

проблем изменения институтов во времени,

индивиды имеют весьма ограниченное

влияние. Помещение модели рационального

выбора в институциональные рамки

получило название рамочного эффекта

(framing

effect)2.

Однако было бы неверным истолковывать

институциональные рамки рационального

выбора лишь в качестве ограничения,

как, например, в случае законодательного

запрета на заключение контрактов о

купле-продаже наркотиков, оружия, других

социально опасных товаров и услуг.

Институциональные рамки не только

ограничивают, они могут и создавать

предпосылки осуществления рационального

выбора. Так, и неформальная норма доверия,

и формальное правило о возникновении

из контракта обязательств сторон

позволяют совершать обмен правомочиями

даже при условии, что между моментом

заключения контракта и его выполнением

проходит значительный промежуток

времени. «Отношенческий» (relational)

человек, действующий в таких

институциональных рамках, не сводится

по своим характеристикам к homo

oeconomicus

— первое понятие значительно шире

последнего.

«Отношенческий» человек ведет себя согласно норме целерационального действия, но вдобавок к этому его поведение строится на основе норм доверия, эмпатии, других образующих конституцию рынка норм (рис.1).

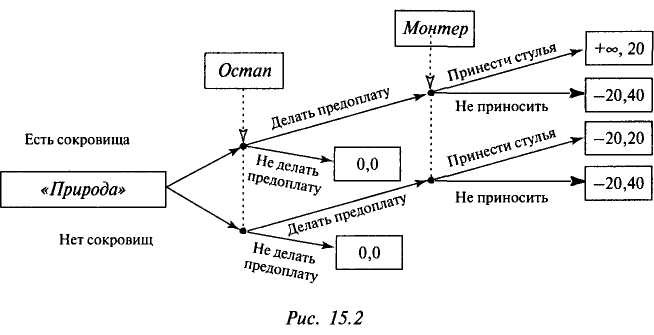

Контракт, предполагающий несовпадение во времени моментов его заключения и исполнения, представляет собой самое обычное явление. Напомним хотя бы знаменитый принцип героев «Двенадцати стульев»: «Утром — деньги, вечером — стулья». Даже если все участники такой сделки ведут себя согласно нормам рыночного соглашения и, следовательно, оппортунизм исключен, никто из них не может предугадать с уверенностью развитие событий, влияющих на контракт, но не зависящих от намерений и стратегий, избранных его участниками. Норма доверия регулирует влияние намерений и стратегий сторон сделки на ее результат, но она бессильна в отношении «природных», внешних по отношению к контракту факторов. В случае со стульями никто из участников сделки — ни укравший стулья в театре Колумба и продающий их монтер Мечников, ни покупающий их на условиях полной предоплаты Остап — не знал в момент заключения контракта, находятся ли в стульях искомые Остапом сокровища тещи Ипполита Воробьянинова.

В рамках теории игр внешние по отношению к намерениям сторон контракта факторы учитываются с помощью введения в игру с двумя участниками третьего игрока, «природы». Хотя для иллюстрации можно найти и чисто экономические примеры, такие, как контракты между инвестором и государством на разработку месторождений полезных ископаемых. Попробуем смоделировать контракт о купле-продаже стульев с учетом того, что наличие в них зашитых сокровищ находится под вопросом (рис. 15.2).

Как следует из представления игры в развернутой форме, вместо четырех исходов их в игре шесть. И если проблема зависимости выигрыша Остапа от действий машиниста сцены находит свое решение при наличии любого отличного от нуля уровня доверия Остапа к последнему, то проблема зависимости выигрыша Остапа от наличия в стульях сокровищ остается неразрешимой. Что, впрочем, и подтверждает финал романа.

В дискуссии о конституции рынка сознательно были упущены те аспекты в поведении индивида, которые связаны с невозможностью точно предугадать влияние на взаимодействие «природных» факторов. Ведь конституция рынка являет собой совокупность норм, регулирующих взаимодействия между индивидами, а не между индивидом и «природой». Возможны три варианта воздействия «природы» на результаты взаимодействия между индивидами8.

«Природа» никак не влияет на результаты взаимодействия, которое в этом случае осуществляется в условиях определенности. Об определенности говорят в ситуациях, когда принимаемые индивидом решения приводят к известным заранее результатам.

«Природа» влияет на результаты взаимодействия, но ее влияние предсказуемо. Принимаемое индивидом решение «просчитываемо» в том смысле, что известна вероятность наступления его альтернативных результатов. Речь идет о ситуациях риска, примером которых является покупка билетов лотереи с известным числом выигрышных билетов.

3. «Природа» влияет на результаты взаимодействия, и ее влияние непредсказуемо. Результаты принятия решения нельзя просчитать, так как в момент принятия решения известны лишь его альтернативные результаты, но не вероятность их наступления. Именно в этом заключается ситуация неопределенности, иллюстрируемая совершением ставок на скачках.

где ev. ek— совокупность взаимоисключающих и исчерпывающих возможностей.

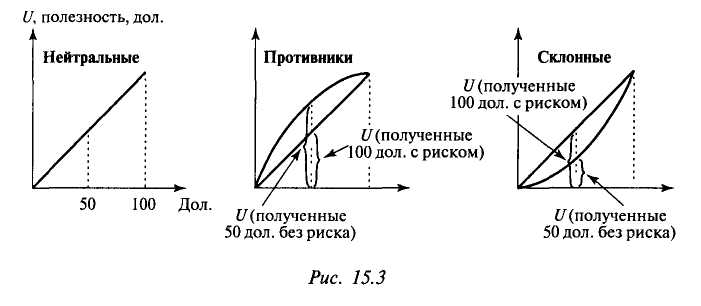

Далеко не все индивиды одинаково действуют в условиях риска и неопределенности. Однако речь идет не об отличиях используемых ими норм поведения, а об индивидуальных психологических особенностях. Говорят о существовании трех типов людей с точки зрения их отношения к риску: люди, являющиеся противниками риска; люди, нейтрально относящиеся к риску, и люди, склонные к риску. Все три указанных типа людей могут быть интерпретированы графически. Отложим по горизонтальной оси выигрыши в денежной форме, получаемые индивидом при наступлении того или иного результата его решения, по вертикальной оси — получаемую им полезность. Предположим, что индивид выбирает между

232

двумя решениями: либо выиграть с вероятностью 100% 50 дол., либо получить возможность выиграть 100 дол. с вероятностью 50% и с такой же вероятностью ничего не выиграть (рис.3).

Иначе говоря, если индивид расценивает связанное с риском решение, математическое ожидание выигрыша от которого равно 50 дол., как менее привлекательное, чем решение, гарантирующее получение той же суммы без риска, то он является противником риска:

![]()