- •1. Анализ динамической устойчивости больших ээс. (Этапы анализа и их характеристика)

- •2. Анализ статической устойчивости больших ээс методом малых колебаний

- •3. Определение пределов передаваемой мощности сложных ээс методом утяжеления режима.

- •4. Определение критических напряжений нагрузочных узлов и больших ээс методом утяжеления режима

- •5.Определение пределом передаваемой мощности сложных ээс путем преобразования исходной схемы к звездообразной.

- •6. Определение критических напряжений узлов нагрузок сложной ээс путем преобразования исходной схемы к звездообразной.

- •7. Перечислить и охарактеризовать математические модели генератором, используемые для исследования переходных электромеханических процессов в ээс.

- •8. Перечислить и охарактеризовать математические модели нагрузок узлов, используемые для исследования переходных электромеханических процессов в ээс.

- •9. Моделирование электрической сети сложной ээс при исследовании переходных электромеханических процессов.

- •10. Асинхронный режим генератора. Требования к асинхронным режимам генераторов, работающих в сложных ээс.

- •11. Ресинхронизация асинхронно работающего генератора.

- •12. Характеристическое уравнение. Требования к его корням. Методы анализа корней.

- •13. По каким параметрам и как делается заключение об динамической устойчивости сложных ээс.

- •14. Оценка устойчивости ээс но методу площадей.

- •15. Отключение части генераторов для сохранения устойчивости оставшихся.

- •16. Отключение части нагрузки для сохранения устойчивости. Как осуществляется.

- •17.Импульсная разгрузка турбин

- •18. Уравнение движения ротора генератора. Абсолютное и относительное движение ротора. Физический смысл входящих в него величин

- •20. Что собою обозначают (как введены) величины: Eq, e’q,e”q,e”d,e”

- •21. Статические характеристики мощности генерирующих узлов по частоте

- •24. Характеристики мощности отдаваемой генераторами, работающими в большой ээс. (Их вид, как получить, назвать величины)

- •26. Критическое напряжение узла нагрузки. Что это такое?

13. По каким параметрам и как делается заключение об динамической устойчивости сложных ээс.

Процесс интегрирования в принципе бесконечен, поэтому интегрирование нужно вести до тех пор, пока станет возможным заключить эл. система устойчива или нет.

По определению эл. система устойчива,, если после приложения возмущающих и необходимых управляющих воздействий она вновь восстановит исходный или близкий к исходному режим. В случае больших возмущений это означает восстановление синхронной работы генераторов, поэтому наблюдения нужно вести за движением ротора всех генераторов системы.

Обычно следят за взаимными углами ротора δij (t) т.к.

δij = δi – δj =

Как только скорости роторов генератора устанавливаются равными друг другу, т.е. наступит синхронная работа, взаимные углы роторов генераторов δij перестанут изменяться, таким образом электрическая система будет устойчива, если с течением времени все временные углы ротора генератора будут стремиться к своим новым установившимся значениям.

В действительности достаточно рассматривать не все взаимные углы, а лишь взаимные углы роторов всех генераторов по отношению к ротору одного генератора δ12,δ13,δ14... т.к. прочие углы могут быть выражены δ23= δ13- δ12=( δ1- δ3)-( δ1- δ2)= δ2- δ3

δ 34= δ3- δ4 и т.д.

Нужно иметь в виду, что если при составлении описания переходного процесса для некоторого узла было принято δ1=const , то взаимные углы всех генераторов по отношению к вектору напряжения этого узла будут совпадать с их собственными углами δ1

В этом случае заключения об устойчивости системы можно делать по поведению собственных узлов δi (t).

14. Оценка устойчивости ээс но методу площадей.

Для простейшей электрической системы при описании переходных процессов в ней уравнениями

Характер относительного движения ротора эквивалентного генератора станции после отключения К3 можно установить рассматривая энергетические соотношения сил, действующие на ротор.

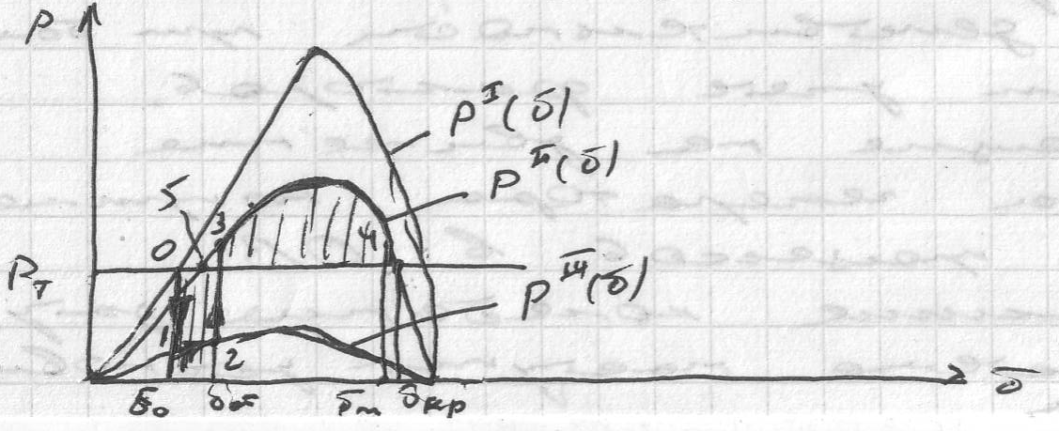

Определив проводимости схемы У11, У12 для исходного, аварийного и послеаварийного режима можно построить характеристики мощности генераторов станции для этих режимов

Исходный установившийся режим будет соответствовать (·) 0, когда уравновешены электромагнитные мощность генератора и мощность турбины.

В

первый момент δ(0)=δ0

и поэтому новый режим будет соответствовать

(·)1 на хар-ки мощности II

режима К3, т.к. теперь генератор будет

отдавать меньшую мощность, получаемую

от турбины, то над действием избыточного

момента

ротор начнет ускоряться.

ротор начнет ускоряться.

Относительное

перемещения ротора отражается уравнениями

движения TJ =PT

– P(δ)

=PT

– P(δ)

Учитывая,

что

=

·

·

= Δω

= Δω

,

то TJ

Δω

= PT

– P(δ)

,

то TJ

Δω

= PT

– P(δ)

TJ Δω d Δω = (PT – P(δ))dδ

++Интегрируя это уравнение найдем кинетическую энергию , полученную ротором в конце ускорения

Aу

= TJ

=

=

dδ

dδ

Кинетическая энергия, приобретенная ротором в процессе ускорения численно равна заинтегрированной на графике площадки ускорения.

После

отключения К3 генератор будет отдавать

в сеть мощность большую, чем он получает

от турбины. (·)3 на хар-ки после аварийного

режима

Ротор начнет тормозиться теряя

приобретенную кинетическую энергию и

скорость. Энергия торможения будет

равна Aу

= TJ

=

Ротор начнет тормозиться теряя

приобретенную кинетическую энергию и

скорость. Энергия торможения будет

равна Aу

= TJ

=

dδ

dδ

Она представлена заштрихованной на графике площадкой торможения fT

В (·)4 относительная скорость ротора Δω=0, т.к. генератор по-прежнему будет отдавать большую мощность, чем он получает от турбин, то в следующий момент его относительная скорость Δω станет меньше 0 и угол δ начнет уменьшаться.

Т.к. принятое математическое описание переходных процессов соответствует позиционной системе, то рассеяние энергии колебаний (избыточной энергии) не будет происходить и поэтому в этом случае энергия ускорения и торможения будут равны АУ=АТ, равны будут и площадки ускорения и торможения.

Максимально возможная площадка торможения fT в рассматриваемом случае будет ограничена верхней частью хар-ки мощности послеаварийного режима PIII и хар-ки мощности турбины PT от δ0T до δср

Очевидно, что если fT>fy, то электрическая система устойчива. Чем больше fT по сравнению с fy, тем больше запас динамической устойчивости.