Лекции 1-3.

Радиопередающие устройства:

назначение, классификация; параметры;

структурный состав, элементная база

Радиопередающие устройства (РПДУ) предназначены для передачи

сообщений на значительные расстояния с помощью электромагнитных волн и обеспечивают выполнение следующих функций:

- генерирование электромагнитных колебаний;

- их модуляцию в соответствии с передаваемым сообщением;

- усиление сигналов и их фильтрацию.

РПДУ входит в состав радиотехнических систем и комплексов, содержащих антенны, радиоприёмные устройства, а также специальные вспомогательные устройства.

Структура и параметры РПДУ определяются:

Назначением систем связи или РТ-системы; назначение определяет диапазон рабочих частот на основе принятых международных и Государственных распределений радиочастот).

Обеспечением необходимого качества связи за счёт регламентации характеристик трактов, уровней нелинейных и частотных искажений.

Обеспечением ЭМС с другими радиоэлектронными средствами (ограничение по и уровням внеполосного и побочного паразитного излучения).

Условиями эксплуатации РПДУ, условиями климатических и механических воздействий, требованием по надёжности, наличием систем контроля и диагностики режима работы.

Проблемами экологии в отношении воздействия на биологические объекты, а также уменьшения выброса тепла в окружающую атмосферу.

Технико-экономическими показателями: стоимостью разработки, изготовления и эксплуатация РПДУ.

Классифицируются рпду по следующим признакам:

По назначению:

- связные, связные магистральные,

- связные с подвижными объектами,

- радиолокационные, радионавигационные, радиоуправления,

- телевизионные,

- радиотелефонные, аппаратура сотовых мобильных сетей.

2. По числу радиоканалов: - одноканальные, - многоканальные;

3. По видам уплотнения каналов: - FDMA, - TDMA, - CDMA;

4. По роду работы (видам модуляции и излучений):

- телеграфия, - телефония, - импульсные;

5. По виду сигналов: - аналоговые, - цифровые;

6. По виду носителей: - стационарные, - мобильные: бортовые, носимые;

7. По уровню выходной мощности Pвых:: мощные, средней мощности, маломощные.

Основные параметры рпду

Диапазон рабочих частот, полоса рабочих частот (полоса частот, в пределах которой значения параметров РПДУ не хуже, заданных ТУ).

Величина Pвых, определяющая дистанцию связи.

Общий КПД (отношение излучаемой мощности к мощности, потребляемой от источника питания, в том числе расходуемую и на охлаждение РПДУ).

Виды сигналов и способы их модуляций: АМ, ЧМ, ФМ, ИМ, цифровые виды модуляции; ширина спектра излучаемых сигналов.

Способ передачи сообщений (радиотелевещание, радиотелефонные каналы связи, линии радиоуправления и др.).

Уровни внеполосных (паразитных) излучений.

Быстродействие (скорость перестройки по частоте).

Параметры качества (уровни паразитной модуляции, перекрёстных помех, шумов и т.д.).

Удобство эксплуатации (степень автоматизации, сервиса и контроля, возможность взаимодействия с РС; надёжность и затраты на эксплуатацию; виды и способы охлаждения выходных каскадов).

Обобщенная структурная схема РПДУ представлена на рис.1.

Рис.1.Обобщенная структурная схема РПДУ

Основные энергетические параметры РПДУ – уровень выходной мощности и КПД – определяются видами и параметрами активных элементов оконечных каскадов усилителей мощности РПДУ. Достигнутые значения этих параметров современных биполярных и полевых транзисторов, ЛБВ, магнетронов, генераторных ламп (электровакуумных триодов и тетродов), полупроводниковых генераторных диодов для различных диапазонов частот приведены на рис.2а,2б.

Рис.2а

Рис.2б. Достигнутые значения параметров активных элементов

современных РПДУ

Рассмотрим конструкции и принципы действия таких генераторных (т.е. предназначенных для работы в выходных каскадах РПДУ) активных элементов.

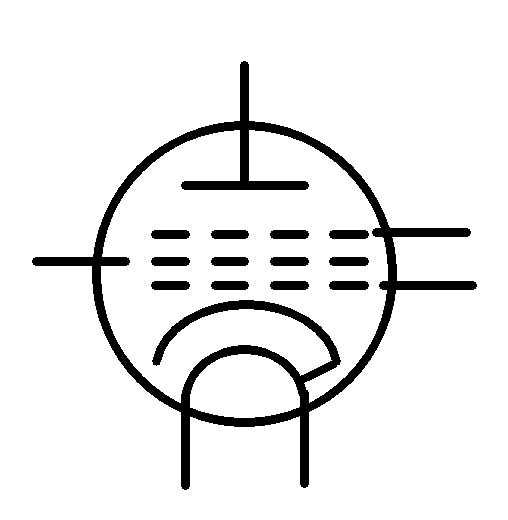

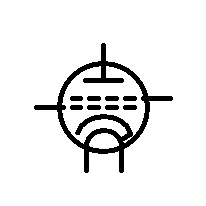

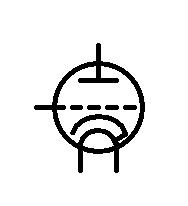

Генераторные лампы (ГЛ) - мощные электровакуумные триоды, тетроды,

пентоды - так называемые «генераторные лампы» - являются основным мощным электронным прибором, используемым в мощных РПДУ ДВ, СВ, КВ, УКВ, частично ДЦМ диапазонов. Верхний предел мощности ГЛ в импульсном режиме работы может приближаться к МВт. Это триоды (3х-электродная лампа), тетроды (4х-электродная лампа), пентоды (5ти-электродная лампа) (рис.3а, 3б, 3в соответственно).

Рис.3а Рис.3б Рис.3в

Сами ГЛ являются усилительными приборами и процесс генерации в

генераторах на их основе реализуется схемными методами. Термин «генераторная» указывает лишь на область использования таких приборов.

Процесс усиления сигналов в ГЛ обеспечивается за счет модуляции электронного потока, распространяющегося в условиях вакуума под действием ускоряющего поля анода от катода к аноду ГЛ. Электронный поток образуется за счет термоэмиссии электронов с активированной поверхности катода.

Классифицируются современные ГЛ по уровню выходной мощности

следующим образом:

– маломощные

Рвых

![]() 25 Вт

25 Вт

– средней мощности 25 Вт Рвых 1кВт,

– мощные

Рвых

![]() 1кВт.

1кВт.

Для обозначения ГЛ используется следующая нумерелогия:

«Г» – генераторная;

«К»-коротковолновый, «У»-УКВ, «С»- сантиметровый диапазон рабочих частот, «М»-модуляторные, «И»–импульсные.

– две цифры– номер заводской разработки.

Способ охлаждения анода: «А»–жидкостное (водяное) принудительное, «Б»–воздушное принудительное, «П»–пароводяное; при отсутствии буквы– естественный способ охлаждения.

Аноды мощных генераторных ламп выполняются из меди и для них используется принудительный воздушный или жидкостной способ охлаждения; анод при этом является частью баллона лампы, т.е. он расположен снаружи; сам баллон лампы выполняется или из стекла, или из керамики.

Аноды ламп средней и малой мощности обычно изготавливаются из тугоплавких металлов (Та, Мо, Zr) и размещаются внутри стеклянного баллона лампы.

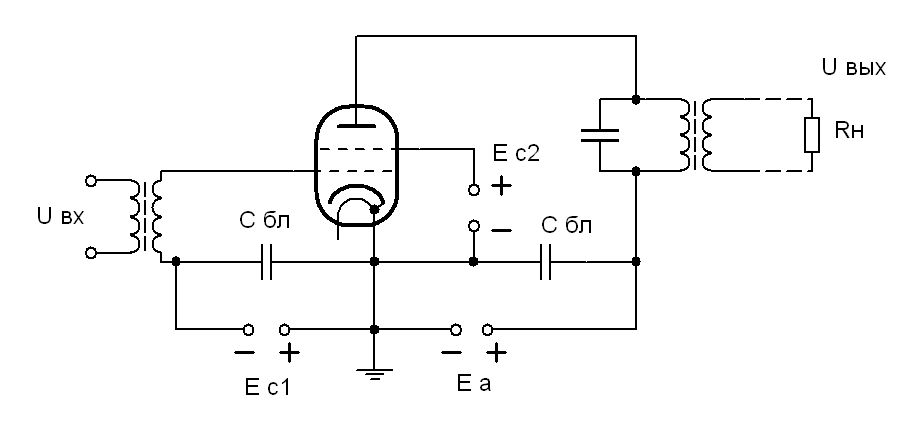

Обычно генераторные лампы включаются по следующей схеме: анод подсоединен к корпусу, а на катод подано высокое напряжение отрицательной полярности. Типовая схема усилительного каскада на генераторном тетроде представлена на рис.4.

Р ис.4

ис.4

Параметры ГЛ: fmax; полезная мощность Р~ном; предельно-допустимая мощность, рассеиваемая на аноде ГЛ (Радоп) (именно её необходимо отвести системой охлаждения); Рсдоп; Рэдоп; Jэ– ток эмиссии катода; напряжение накала.

Типовой режим работы: используется режим класса В с сеточными токами; по степени напряженности – режим перенапряженный или граничный.

К достоинствам УМ на ГЛ следует отнести:

– стойкость к внешним воздействиям (в частности– к радиации);

–большой коэффициент усиления Кр;

–высокая линейность амплитудной характеристики;

–высокий уровень выходной мощности Рвых и КПД.

−высокая эффективность в импульсном режиме работы.

К недостаткам

– высокие значения питающих напряжений (единицы – десятки кВ), и как

следствие – сложность реализации источников питания и проблемы с ТБ;

- узкополосность усилительных каскадов; необходимость, как следствие,

использовать сложные системы перестройки большого числа контуров при работе в широкой полосе частот

- необходимость применения цепей накала;

- габариты и веса, уступающие твердотельной электронике.