- •1. Измерения физических величин

- •1.1.Понятие физической величины

- •1.2. Единицы физических величин

- •1.3. Виды и методы измерений

- •12. Техические средства и методы измерения электрических ческих величин

- •2.1.Общие сведения о электроизмерительных приборах.

- •2.5.Методы измерения электрических величин

- •2.5.1. Повышение пределов измерения амперметров и вольтметров

- •2.5.2. Мостовые схемы измерения

- •2.5.3.Резонансный метод измерения

- •2.5.4. Метод замещения

- •2.6. Осциллограф при исследование физических процессов

- •3. Преобразование неэлектрических величин в электрические

- •3.4 Емкостные измерительные преобразователи

- •3.5.Индукционные измерительные преобразователи

- •4. Статистический анализ результатов измерений

- •4.1. Случайная величина и её функция распределения вероятности.

- •4.3. Числовые характеристики генеральной и выборочной совокупностей

- •4.3.1. Математическое ожидание генеральной совокупности дискретной случайной величины

- •4.3.2Дисперсия и среднеквадратическое отклонение генеральной совокупности дискретной случайной величины

- •4.3.3. Математическое ожидание и дисперсия генеральной совокупности непрерывной случайной величины.

- •4.3.4. Числовые характеристики выборочной совокупности

- •4.5. Нормальный закон распределения (закон Гаусса)

- •4.6. Интервальные оценки параметров нормального распределения вероятности

- •4.7. Доверительный интервал для математического ожидания при известной дисперсии генеральной совокупности

- •4.8. Доверительный интервал для математического ожидания при неизвестной дисперсии. Распределение Стьюдента

- •4.9. Проверка статистических гипотез относительно средних значений

- •4.10.Построение эмпирических формул методом наименьших квадратов

- •4.11. Проверка адекватности линейного уравнения регрессии. Критерий Фишера

2.5.4. Метод замещения

Метод заключается в том, что сначала в цепь включают электрический элемент известного значения (сопротивления, ёмкости , индуктивности) и производят измерение. Затем заменяют его элементом неизвестного значения, которое и должно быть определено. Ещё раз производят измерение, и сопоставляя результаты измерений. Ниже приведены примеры использования этого метода в комбинации с резонансным методом.

На рис.2.21 приведена схема для измерения ёмкостей. Устанавливают рабочую частоту генератора f и первое измерение производят без подлючения к цепи измеряемой ёмкости СХ . Регулируя подстроечный конденсатор С0 добиваются возникновения собственных колебаний в контуре LС0

c частотой f0 , равной частоте генератора f . Возникающий при этом резонанс фиксируется по резкому увеличению напряжения на вольтметре. Пусть резонанс произошёл при С0 = С01. Тогда, по формуле Томпсона найдём резонансную частоту и ёмкость подстроечного конденсатора

![]() .

.

При втором измерении, подключают измеряемую ёмкость СХ параллельно С0 , образуя таким образом батарею с общей ёмкостью (СХ + С0) и снова настраивают подстроечный конденсатор на резонанс при неизменной частоте генератора. Пусть резонанс произошёл при С0 = С02. Тогда, резонансная частота и ёмкость равны соответственно

![]() .

.

Поскольку правые части в выражениях для С01 и для (СХ + С02) равны, то СХ = С01 − С02 .

Для измерения малых индуктивностей применяют схему, представленную на рис.2.22. Первое измерение производится при короткозамкнутой перемычке (К.З.) между зажимами А и В. Индуктивность LX отключена. Установив фиксированную частоту генератора f , настраивают контур в резонанс путём изменения ёмкости С0 до значения С01. Резонансная частота равна

![]() (2.1)

(2.1)

При втором измерении между зажимами А и В включают неизвестную индуктивность LХ., образуя тем самым батарею из двух последовательно включенных батарей (L.= L0.+ LХ.). Частота генератора остаётся неизменной. Изменяя ёмкость рабочего конденсатора С0 до некоторого значения С02, схему снова настраивают на резонанс. . Резонансная частота равна

![]() (2.2)

(2.2)

Приравнивая правые части последних двух равенств, после простых алгебраических преобразований получим

![]() .

.

Особенность данной схемы в том, значение L0 может быть и неизвестно. Действительно, уравнеия (2.1) и (2.2) образуют систему двух уравнений с двумя неизвестными L0 и LХ ,из данных уравнений можно найти сначала L0 , а затеем значение LХ

![]() .

.

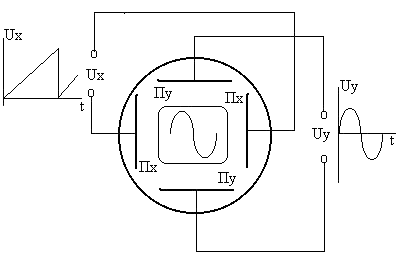

2.6. Осциллограф при исследование физических процессов

Современный осциллограф является универсальным измерительным прибором для наблюдения, исследования формы электрических процессов и измерения их временных характеристик и амплитудных значений. Используя вспомогательные схемы, которые согласуют электрические сигналы или преобразуют механические и другие неэлектрические величины, изменяющиеся во времени, в электрические, можно с помощью осциллографа визуально наблюдать и определять различные характеристики всевозможных приборов и устройств. Достоинством электронного осциллографа является наглядность полученных результатов и малая инерционность. Современный осциллограф позволяет исследовать периодические процессы в диапазоне частот от 0 до 1010 Гц и одиночные процессы длительностью до 10-9 с.

Осциллограф состоит из следующих блоков: базовый блок с электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ), блок предварительного усиления (БПУ), блок развёртки (БР), блок питания, обеспечивающий напряжениями всю схему осциллографа.

Основным узлом базового блока является ЭЛТ, с помощью которого исследуемый сигнал преобразуется в видимое изображение. На рис. 2.23

схематически показано устройство ЭЛТ. Она представляет собой стеклянную колбу, в которой создан вакуум. Группа электродов, включающих катод К с нитью накала НН, сетку С и аноды А1 и А2 образуют так называемую электронную пушку, предназначенную для получения узкого пучка

электронов (электронного луча). Отклоняющая система состоит из двух пар пластин: горизонтальные пластины ГП используют для отклонения луча по вертикали и вертикальные ВП для отклонения луча по горизонтали. Экран Э трубки покрывается специальным веществом – люминофором, обладающим способностью светиться под действием ударяющихся в него электронов.

Поверхность катода покрывается оксидными веществами, легко отдающими электроны при подогреве с помощью нити накала НН. На сетку, имеющую форму цилиндра с отверстием в торце, подаётся отрицательное относительно катода и регулируемое напряжение, которое используется для изменения количества электронов в луче и регулирования за счёт этого яркости пятна на экране. С помощью системы анодов А1 и А2, на которые поданы положительные относительно катода регулируемые напряжения, осуществляется разгон электронов до необходимой скорости и фокусировка пучка электронов в точку на экране трубки.

На рис.2.24 показана фокусирующая система осциллографа. Сплошными линиями изображены эквипотенциальные поверхности. Отклонение

электронов, летящих между пластинами ВП и ГП, происходит под действием электрического поля, создаваемого подводимым к пластинам напряжением. Таким образом, пара горизонтальных пластин отклоняет электронный пучок в вертикальном направлении вдоль оси Y, а пара вертикальных пластин отклоняет электронный пучок в горизонтальном направлении вдоль оси Х. В зависимости от формы напряжений на Х, Y пластинах (электродах), осциллограф может работать в разных режимах.

Схематическое изображение отклоняющей системы электронно-лучевой трубки с электростатическим управлением движения луча представлено на рис.2.25.

При отсутствии напряжения на Х, Y электродах, электронный луч попадает в центр экрана, образуя светящуюся точку, которую примем за начало координат.

Для получения изображения на экране, необходимо перемещать луч в двух взаимно перпендикулярных направлениях. В одном направлении скорость перемещения луча должна быть постоянной, назовем это направление горизонтальным, Для этого, путь, пройденный лучом по экрану должен подчиняться закону - X=V· t, а напряжение, формирующее скорость перемещения луча по горизонтали подчиняться закону - U=U0· t.

Рис.2.25

Амплитуда отклоняющего напряжения должна быть достаточной, для перемещения луча от левой границы экрана до правой. Сигнал, подаваемый на пластины горизонтального отклонения, должен быть периодическим. Это позволяет путем многократного наложения траекторий луча получать устойчивое изображение исследуемого сигнала. Структурная схема осциллографа [9] приведена на рис.2.26.

Исследуемое

напряжение поступает на вход усилителя

вертикального отклонения. Входной

разъем подключается ко входу усилителя

вертикально развертки – У1 переключателем

– П1. Положение переключателя «~»

позволяет

не пропустить на вход усилителя У1

постоянную составляющую входного

сигнала, если она в нем имеется. В

положении переключателя П1 обозначенном

знаком «![]() »,

на вход усилителя проходят и постоянная

и переменная составляющие сигнала.

Положение

»,

на вход усилителя проходят и постоянная

и переменная составляющие сигнала.

Положение

переключателя

присоединяет вход усилителя к корпусу,

что позволяет установить, в каком месте

экрана осциллографа находится нулевой

уровень сигнала. Положение нулевого

уровня входного сигнала на экране

осциллографа можно изменить, используя

потенциометр (на рис.2. 26 не показан)

«

переключателя

присоединяет вход усилителя к корпусу,

что позволяет установить, в каком месте

экрана осциллографа находится нулевой

уровень сигнала. Положение нулевого

уровня входного сигнала на экране

осциллографа можно изменить, используя

потенциометр (на рис.2. 26 не показан)

« ».

».

Задача усилителя У1 обеспечить возможность довести амплитуду напряжения, которое поступает с его выхода на пластины вертикального отклонения до такого значения, при котором электронный луч отклоняется в пределах экрана по вертикали. Правильный выбор уровня переключателя позволяет получить отклонение луча в пределах всего экрана.

Переключатель «В/дел» обеспечивает ступенчатее изменение размеров изображения. Он совмещен с потенциометром плавной регулировки, который позволяет плавно изменять вертикальный размер изображения, и используется для настройки осциллографа при его калибровке. Большинство осциллографов имеют в своей структуре генератор калибровочного сигнала. Он используется для текущей проверки работы прибора. Стабильность параметров генератора обеспечивается его схемным решением. При проверке осциллографа этот сигнал подается на вход осциллографа.

Усилитель У2, своим выходным напряжением, обеспечивает перемещение луча в пределах горизонтальных размеров экрана осциллографа с постоянной скоростью. На вход усилителя горизонтальной развертки подается линейно изменяющееся напряжение заданной частоты, которое формируется генератором ГПН (генератор пилообразных напряжений), показанном на рис.2. 26.

Форма выходного напряжения генератора ГПН приведена на рис 2.27. Напряжение, поступающее с генератора на пластины горизонтальной развертки, состоит из нескольких участков [9] :

T – период следования импульсов линейно изменяющегося напряжения,

tраб – рабочий участок,

tобр. – длительность обратного хода луча,

tп – длительность паузы между импульсами линейно изменяющегося напряжения.

На рабочем участке tраб электронный луч рисует форму входного напряжения в функции времени. При обратном ходе луча tобр по экрану, луч гасится сигналом гашения обратного хода луча. Формирователь этого сигнала входит в структуру ГПН. Время паузы tп формируется блоком синхронизации.

Блок синхронизации «синхр» обеспечивает совмещение времени начала рабочего хода луча с определенной фазой (моментом времени) входного сигнала. При несовпадении этих моментов изображение на экране будет неустойчивым. Временные диаграммы, иллюстрирующие работу блока синхронизации, показаны на рис. 2.28.

В режиме, задаваемом переключателем вида синхронизации «внутр», работа блока синхронизации заключается в том, что усиленный исследуемый сигнал поступает на один из входов блока. Ко второму входу этого же блока подводится заранее выбранное напряжение. Устройство сравнения этого блока формирует стартовый импульс запуска генератора линейно нарастающего напряжения. Частота следования сигнала горизонтальной развертки определяется периодом Т (см. рис.2.27) и задается дискретно переключателем « время/дел», плавная подстройка частоты осуществляется потенциометром «частота» плавно.

Сигналом, служащим для формирования импульса запуска генератора линейно изменяющегося напряжения может служить напряжение питания осциллографа 50 Гц. Для перехода в режим синхронизации от сети необходимо перевести переключатель вида синхронизирующего сигнала в положение 50 Гц. Режим синхронизации от сетевого напряжения не удобен при исследовании сигналов повышенных частот, он не обеспечивает устойчивой работы, изображение на экране будет «плавать».

Осциллографы имеют входной разъем для подключения внешнего источника сигнала синхронизации. Этот способ синхронизации внешним сигналом используется в том случае, когда исследуемые короткие сигналы следуют с большими интервалами, а также при исследовании сигналов имеющих случайную природу происхождения. В этом случае, для запуска генератора линейно изменяющегося напряжения, используется сигнал, по времени, предшествующий исследуемому.

Блок синхронизации позволяет выбрать начальную фазу исследуемого сигнала, при которой формируется импульс старта рабочего хода луча, для этого он имеет переключатель «+»,«-», позволяющий выбрать участок сигнала, на котором напряжении нарастает или падает (см. рис.2.29).

На рис.2.29. жирной линией выделены: «+» - зона нарастания исследуемого сигнала, на которой выбирается уровень синхронизации, определяющий момент запуска генератора линейно нарастающего напряжения. В случае, если исследуемый сигнал совпадает по уровню с заданным напряжением (уровнем синхронизации) в точке А, генератор ГПН запускается.

Второй выделенной жирной линией на рис.2.29 отмечен участок «−» соответствующий режиму синхронизации на спадающем участке исследуемого сигнала. ГПН получает импульс старта, в момент времени Б. Частота следования импульсов горизонтальной развертки в том и другом случае задается независимо переключателем «время/дел». На линейном участке импульса линейно изменяющегося напряжения число периодов исследуемого сигнала может уложиться несколько раз. Количество периодов определяется соотношением периода развертки и периода исследуемого сигнала.

Калибровку

вертикального отклонения луча осциллографа

можно осуществить подключением к его

входу сигнала встроенного генератора

или сигнала от любого источника сигнала,

принимаемого за эталон. Отклонение луча

от нулевого положения на экране

осциллографа должно отвечать условию

– N

дел =![]() ,

где; - Вкал

– значение напряжения калибрующего

сигнала,- В/дел

– положение переключателя «Вольт/дел».

,

где; - Вкал

– значение напряжения калибрующего

сигнала,- В/дел

– положение переключателя «Вольт/дел».

Если отклонение луча не совпадает с полученным значением, совпадения результатов добиваются вращением ручки потенциометра «плавно».

Аналогично выполняется калибровка скорости горизонтальной развертки. Калибрующий сигнал подается на вход осциллографа. Выполняется операция настройки изображения (получается устойчивое изображение входного сигнала на экране осциллографа). Период следования калибрующего сигнала сравнивается с положением переключателя «Время/дел». Если число клеток, занимаемое периодом калибрующего сигнала, не совпадает с расчетным числом клеток, полученным из выражения Nдел =Тсек / tдел - где Тсек –период калибрующего сигнала, -tдел – положение переключателя длительности развертки, то потенциометром плавной регулировки длительности развертки производят подстройку.

Калибровка осциллографа осуществляется при необходимости выполнить измерения амплитудных и временных параметров исследуемого сигнала. Точность измерения не превышает 10%. При необходимости получения более достоверной информации необходимо использовать специальные измерительные приборы.

Управление такими параметрами осциллографа, как яркость луча и фокусировка осуществляется потенциометрами «яркость», «фокус». Потенциометр «яркость» регулирует яркость изображения, наблюдаемого на экране. Потенциометр «Фокус» - регулирует четкость изображения, устраняя размытие изображения. Операция настройки яркости и четкости изображения может потребоваться после длительного хранения осциллографа на складе или при повышенной освещенности рабочего места.

Если приложить переменное косинусоидальное напряжение к обеим парам электродов, то электронный луч будет вычерчивать на экране некоторую кривую, форма которой зависит от соотношения частот, амплитуд и фаз приложенных переменных напряжений. В этом случае имеет место сложение взаимно-перпендикулярных гармонических колебаний.

Пусть колебания имеют одинаковую частоту

Х = а1 cos t Y = a2 cos ( t +),

где - частота колебаний, а1,а2 – амплитуды, - разность фаз обоих коле

баний. Результат сложения приводит к соотношению:

![]()

Форма траектории определяется разностью фаз складываемых колебаний и может представлять собой прямую, окружность, эллипс, по-разному расположенные по отношению к координатным осям.

Так как траектория результирующего колебания имеет форму эллипса, то такие колебания называются эллиптически поляризованными. Ориентация эллипса и размеры его осей зависят от амплитуд складываемых колебаний и разности фаз . Рассмотрим некоторые частные случаи, представляющие физический интерес:

1) = m (m=0, ±1, ±2, ...). В данном случае эллипс вырождается в отрезок прямой

![]() , (2.3)

, (2.3)

где

знак плюс соответствует нулю и четным

значениям т,

а знак минус — нечетным значениям т.

Результирующее колебание является

гармоническим колебанием с частотой

и амплитудой

![]() ,

совершающимся вдоль прямой (2.3),

составляющей с осью х

угол

,

совершающимся вдоль прямой (2.3),

составляющей с осью х

угол

=arctg![]() .

.

В данном случае колебание − линейно поляризованное

2)

= (2m+1)![]() (m=0,

± 1, ±2,...). В данном случае уравнение

примет вид

(m=0,

± 1, ±2,...). В данном случае уравнение

примет вид

![]() . (2.4)

. (2.4)

Это уравнение эллипса, оси которого совпадают с осями координат, а его полуоси равны соответствующим амплитудам. Кроме того, если a1=a2, то эллипс (2.4) вырождается в окружность. Такие колебания называются циркулярно поляризованными колебаниями или колебаниями, поляризованными по кругу.

Если частоты взаимно – перпендикулярных колебаний неодинаковы, то траектория результирующего движения имеет вид сложных кривых, называемых фигурами Лисcажу.

На рис. 2.30 показана одна из простейших траекторий, получающаяся при соотношении частот 1:2 и разности фаз /2. Уравнения колебаний имеют вид

![]() .

.

На рис.2.31 приведены фигуры Лиссажу при различных соотношениях между частотами и фазами складываемых перпендикулярных колебаний. Наблюдая фигуры Лиссажу, можно очень точно определить соотношение частот и фаз исследуемых сигналов