- •Глава IX Целостные анализы

- •1. Русская народная песня «эко сердце»

- •2. Русская народная песня о татарском полоне

- •3. Бетховен. Тема вариаций c-moll

- •4. Шопен. Прелюдия c-dur op. 28

- •5. Шопен. Прелюдия h-moll

- •6. Рахманинов. 2-й фортепианный концерт

- •7. Захаров. «Ой, туманы мои»

- •8. Шостакович. Побочная партия из Moderato 5-й симфонии

2. Русская народная песня о татарском полоне

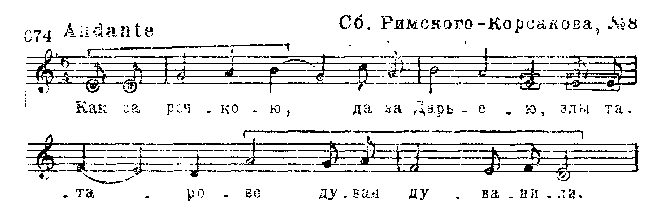

(Сборник Римского-Корсакова, №8)

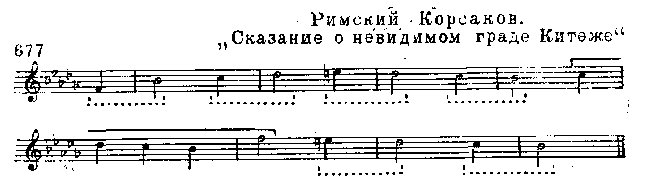

Историческая песня «Про татарский полон» со времени ее первой музыкальной записи (в сборнике М. Стаховича, 1854) 1 заняла место среди ярчайших образцов народно-песенной классики. Тяжкие события прошлого отражены в единстве глубоко поэтического текста и своеобразной мелодии, которая исполнена и величия и большого чувства. Песня известна в нескольких вариантах, из коих один мы избираем для основного анализа, а другие привлечем для сравнения. Все эти варианты были обработаны Римским-Корсаковым и включены им в свои произведения («Сказание о невидимом граде Китеже», Andante из 1-й симфонии, хор «Татарский полон» ор. 18).

Благодаря повествовательному тону песни, ее иногда рассматривают как балладу, как своего рода музыкально-поэтический рассказ. Текст песни, исходя из исторического события — набеги татар и турок на Русь, — постепенно переводит его в область личного: дележ добычи и пленных;

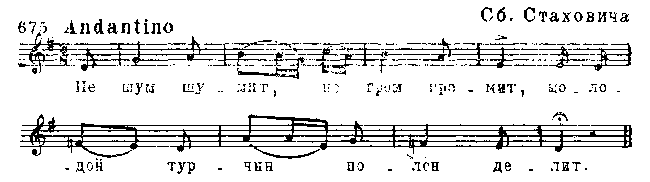

1 Приведем вариант, помещенный в сборнике Стаховича:

<стр. 675>

женщина, доставшаяся пленницей своему зятю; монолог этой женщины, который стал известен ее дочери — жене поработителя; драматическая сцена матери и дочери; решение матери не покидать свою дочь на чужбине 1.

Такое развитие сюжета не случайно. Оно связано с общим принципом развития многих народных песен от общего к частному: сперва дается описание картин природы, фона, на котором развивается действие, или места, где оно происходит (в нашем случае — «Как за речкою, да за Дарьею»). Затем появляются лирические или эпические «герои», постепенно вырисовывается суть действия или переживания. Происходит так называемое «сужение поэтического образа», благодаря которому в фокусе внимания оказывается в конце концов данное лицо, данный факт, данная эмоция. «Частное» поэтому оказывается не мелким, а, напротив, самым существенным. Так оно произошло и в нашей песне, где заключительные слова матери в одном из вариантов: «Не поеду я на святую Русь, я с тобой, дитя, не расстануся» — полны значения.

Принцип «сужения образа» связан с куплетным строением народной песни. Отчетливое деление песни на куплеты создает цепь отдельных этапов в развитии сюжета, которые и могут показывать определенное движение образа; кроме того, повторением одинаковой (по крайней мере — в основе) музыки оттеняются последовательные изменения в тексте2.

Мелодия песни. Течение напева мерно, оно кажется очень уравновешенным. Основания для этого заложены в мелодическом рисунке и ритме. Напев состоит из двух равных частей, и каждая из них изложена, как волна — более широкая и простая в первой части, более сжатая и несколько усложненная во второй. Особенно уравновешена первая волна: восходящей кварте с последующими малыми шагами симметрично отвечают малые шаги, ведущие к нисходящей кварте (а—е). Рельефность волны возрастает от метрического перемещения: при подъеме на сильных и относительно сильных долях оказываются вершины, а при нисхождении — основания интервалов, которые обрисовывают «остов» мелодии:

1 В других вариантах мать уезжает вместе с дочерью или оставляет ее.

2 Текст песни записан известным собирателем П. И. Якушкиным и полностью помещен в книге «Сочинения П. И. Якушкина» (СПб., 1884, стр. 532—534). Якушкин, отмечая в «этой песне очень много вариантов», оговаривает, однако, что они касаются подробностей, основное же содержание сохраняется.

<стр. 676>

Таким

путем подчеркнуты звуки, которые выявляют

симметрию мелодического движения.

Расположение важнейших звуков всего

напева также свидетельствует о

симметричной его уравновешенности.

Один и тот же звук d находится на обоих

«краях» мелодии; он служит общим для

обеих половин песни ладовым устоем.

Один и тот же звук e находится в центре,

в точках соприкосновений обеих половин;

он служит общим для обеих половин

неустоем. Возникает ладовая симметрия

![]() 1.

Песня начинается восхождением (с

образованием широкого скрытого интервала

сексты d—h)

и заканчивается ниспаданием (с образованием

широкого скрытого интервала квинты

а—d).

Вершины обеих половин — h

и а

— расположены в совершенно одинаковых

моментах и, будучи очень заметными,

вступают во взаимную связь на расстоянии,

а это также говорит и о плавности

развития, и о спаянности напева 2.

1.

Песня начинается восхождением (с

образованием широкого скрытого интервала

сексты d—h)

и заканчивается ниспаданием (с образованием

широкого скрытого интервала квинты

а—d).

Вершины обеих половин — h

и а

— расположены в совершенно одинаковых

моментах и, будучи очень заметными,

вступают во взаимную связь на расстоянии,

а это также говорит и о плавности

развития, и о спаянности напева 2.

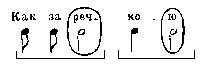

Ритм

и синтаксис.

Мерность течения в большой степени

связана с ритмом песни. В основе текста

лежит распространенная в русской песне

пятисложная стопа с главным ударением

на среднем (т. е. третьем) слоге. Ей

потенциально присуща округленность,

мягкость звучания, ибо стопа эта

представляет довольно развернутую

метрическую волну

![]() , т. е. в широком смысле амфибрахична.

Текст произносится на музыке так, что

центральный и конечный слоги (третий и

пятый) растягиваются, и образуются

фигуры

, т. е. в широком смысле амфибрахична.

Текст произносится на музыке так, что

центральный и конечный слоги (третий и

пятый) растягиваются, и образуются

фигуры

![]() ,

например

,

например

. Создается периодичность, довольно

строгая и размеренная, с ямбическим

оттенком 3.

В то же время мягкость, идущая от

пятидольного стиха, сказывается в

особого рода слабых окончаниях на

четвертой и пятой долях такта 4.

Сочетание ритмической периодичности

со

. Создается периодичность, довольно

строгая и размеренная, с ямбическим

оттенком 3.

В то же время мягкость, идущая от

пятидольного стиха, сказывается в

особого рода слабых окончаниях на

четвертой и пятой долях такта 4.

Сочетание ритмической периодичности

со

1 Мы пользуемся обозначением, которое ввел Яворский, для обобщенного указания на неустойчивость.

2 Мы увидим, что это обстоятельство важно и для понимания ладовой стороны песни.

3 Ямбический рисунок такого рода «весьма типичен для многих эпических русских и украинских песен» (Т. В. Попова. Русское народное музыкальное творчество, вып. 2, стр. 11).

4 Такое слабое окончание вполне очевидно в 1-м такте, а во 2-м и 4-м оно слышится благодаря тому, что мелодия ниспадает от сильной доли.

<стр. 677>

смягчающим элементом имеет большое значение для эпического характера песни, в котором есть и мужественное спокойствие и лиризм, чуждый расслабленности.

Уравновешенность и цельность песни связаны еще с одним фактором — синтаксическим. Из четырех фраз песни три ясно делятся на полутакты (благодаря остановкам на сильных долях). И только одна — третья — фраза звучит слитно. Своеобразно, противоположно обычному дроблению, проявился здесь принцип изменения в третьей четверти. Структура имеет вид 1 + 1, 1 + 1, 2, 1 + 1, т. е. основана на максимуме слитности в третьей четверти 1. Как ни парадоксально выглядит такое строение, но его логичность несомненна. «Нарушение» в зоне золотого сечения и восстановле-

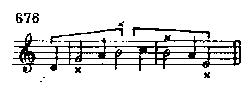

1 В «Китеже» Римский-Корсаков с особой ясностью подчеркнул такую структуру мелодии:

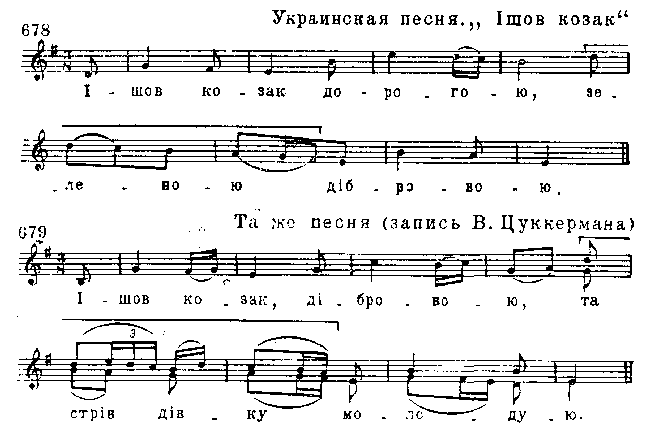

Другой пример — широко распространенная в разных вариантах на Украине песня «Iшов казак», сходная с «Татарским полоном» и по ритму:

<стр. 678>

ние в четвертой четверти придают несомненную цельность музыке. С другой стороны, дробность последней — четвертой фразы означает известную незавершенность напева, вполне уместную в куплетной песне с длинным текстом. И, как мы вскоре убедимся, обособленность третьей четверти придает ей особо важное значение в ладовом развитии песни, к которому мы должны сейчас обратиться.

Ладовое развитие. И ладовому развитию присуща цельность: обе части песни основаны на едином диатоническом звукоряде. Однако о другом качестве, какое мы до сих пор показывали, — уравновешенности — здесь уже не придется говорить.

Диатонизм песни не равносилен простоте ладовых отношений. Мы обнаружим это, как только попытаемся установить ладотональность песни. При анализе одноголосной песни определение ладотональности есть процесс ответственный и не всегда легкий, потому что песня, особенно старинная, не знает резкого разграничения функций, сильного контраста неустоев и устоев, полной ладовой централизации. Поэтому нужно прибегать к особым методам, основанным на специфике народной песни: наблюдать за типичными интонациями и их развитием, следить за взаимодействием мелодических упоров и звукоряда1.

В песне «Про татарский полон» лад на основании звукоряда и крайних точек мелодии — начальной и конечной — мог бы быть определен как дорийский ре. Но это суммарное определение не раскрывает сложности процессов ладового развития. Поэтому обратим внимание на отдельные этапы развития, отмеченные характерными интонациями и звуками-упорами. Начало песни интонацией, близко напоминающей другую замечательную народную песню — «Исходила младешенька»2, явно говорит о G-dur. Ho уже во 2-м такте ладовая настройка изменяется; поворот в параллель —

1 Эту последнюю мысль надо объяснить. Становление лада народной песни происходит во взаимодействии двух факторов — звукового состава песни (т. е. звукоряда) и особо фиксируемых, подчеркиваемых звуков (т. е. упоров). С одной стороны, в звукоряде кристаллизуются интонационные центры, с другой стороны, опорные точки мелодии опеваются, соединяются перебрасываемыми от одного упора к другому «мостами». Звукоряд и упоры взаимно оплодотворяют друг друга: без фиксированных точек звукоряд ладово аморфен, неопределенен, а упоры без прослаивающих звуков — лишь голая схема (или элементарная интонация, как бывает в примитивных песнях на двух-трех звуках), а не живая, пульсирующая ткань музыки. Взаимодействие их — в том, что звукоряд расшифровывается, «размечается» упорами, а упоры одухотворяются, омузыкаливаются неопорными звуками.

2 Другие примеры квартсекстаккордно-мажорных песенных зачинов — «Слава», «Приданые, удалые».

<стр. 679>

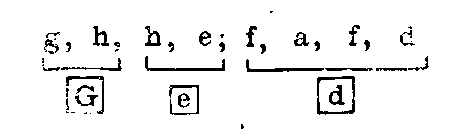

e-moll — особенно ясен благодаря типично народной минорной интонации VI—V—IV—I, о какой шла речь выше в анализе песни «Эко сердце». Вся же вторая половина песни держится в сравнительно отдаленной тональности — d-moll. Картина тональных сдвигов отчетливо запечатлена звуками, расположенными на сильных и относительных сильных долях, т. е. упорами. Они образуют последование:

Тем самым подтверждается трехтональное строение песни1. Первая интонация берет — один за другим — все звуки тоники G-dur, она ярко мажорна. Переход в e-moll означает оминоривание, еще не резкое, поскольку ладотональность близка к G-dur, имеет два общих устоя. Значительно резче оказывается второй этап оминоривания. Ладотональность d-moll — отдаленнее, тоническое трезвучие ее звучит с большой определенностью, обрисовываемое и заполняемое минорной терцией f—d с последующим скачком к квинте а и двумя нисходящими трихордными интонациями — g—а—f, e—f—d. Схема упоров, приведенная выше, отражает процесс оминоривания в виде сдвига на большую секунду вниз, почти

1 Смена тональностей происходит характерным для русской народной песни путем — без выхода за пределы единого звукоряда, переносом тяжести с одних упоров на другие. Отсутствуют те звуки различных тональностей, которые взаимно противоречили бы. Именно потому и можно говорить о едином дорийском звукоряде как «наименьшем кратном» трех ладотональностей, каждая из коих представлена неполно — лишь частью общего звукоряда. Представление о «суммарном» звукоряде возникает у слушателя постепенно — в ходе куплетного повторения, и чем больше куплетов, чем длиннее песня (а наша песня долга), тем реальнее это общее представление. Модуляция совершается постепенно: e-moll очень близок G-dur, однако лад уже сменился; после этого сдвиг усилен, e-moli и d-moll не обладают ближайшим родством, но все же минорный лад уже подготовлен. Модуляция осуществлена плавно и в чисто мелодическом отношении: на грани G-dur и e-moll — их общие устои h и g, на грани e-moll и d-moll один и тот же звук — е. При всем своеобразии народной модуляции в ней есть черты, напоминающие классическую логику: модуляции в D часто делались классиками через параллель, и это означало функциональное нарастание с точки зрения D как конечной цели (например, при модуляции из G-dur в D-dur через e-moll — для D-dur, как тоники, G-dur e» ль SIV, a e-moll — SII). В нашей же песне G-dur представляет собой для конечной тональности d-moll дорийскую SIV, a e-moll — дорийскую SII. Ладово-конфликтное соотношение тональностей отражается и на степени законченности напева. Благодаря ладотональной взаимопротиворечивости его частей напев не может звучать завершенно, он словно повисает в воздухе, бесконечен (напомним в этой связи о роли дробления в четвертой четверти).

<стр. 680>

секвентного (устои e-moll — d-moll). Такой сдвиг в сторону бемолей часто бывает связан с омрачением колорита, и в нашей песне это ясно ощущается.

Соотношение частей песни оказывается ладово-конфликтным; вторая половина «отрицает» первую, что сказывается в соотношении основных звуков: вершина второй части — звук а как бы «снимает» вершину первой части — звук h и другой ее устой — g1; f своим тритонным отношением еще более «опровергает» устой первой части — h; наконец, d уничтожает устойчивость конечного звука первой части — е2.

Контраст частей песни усугубляется и тем, что мелодический рисунок второй волны, как мы уже знаем, сложнее рисунка первой волны, и тем, что сильно выделенная синтаксической структурой слитная третья четверть — это именно та часть, где устанавливается господство неродственного минора, где чувствуется сдвиг в иную — омрачающую область.

Выводы. Итак, уравновешенность, которая в определенном смысле присуща песне «Про татарский полон», отнюдь не распространяется на все ее стороны. Мерность течения — жанровый признак, который присущ песне, как историко-эпическому произведению. Но она служит своего рода фоном для событий иного порядка. И не случайно это иное связано более всего с ладовой стороной: ладовое развитие менее очевидно, менее наглядно (по сравнению с рисунком, ритмом), но зато обладает способностью воплощать нечто «внутреннее», психологическое, иногда глубоко сокрытое, но и глубоко прочувствованное. Так и здесь песня, сдержанно-размеренная по внешнему характеру выражения, внутренне драматична.

Начало песни обещало нечто светлое, но дальнейшим ходом развития это светлое всякий раз (т. е. в каждом куплете) отрицается3. Дело не сводится к оминориванию (поддержанному структурой, т. е. слитной третьей четвертью), ладотональной конфликтности, осложнившемуся рисунку: замечательно, что сам словесный текст начальных куплетов подтверждает такую тенденцию — логические центры текста

1 h и g — своего рода опевающие а на расстоянии звуки; напомним сказанное на стр. 679 о ясно ощутимой связи между двумя вершинами песни.

2 С точки зрения теории ладового ритма Б. Л. Яворского, песня изложена в уменьшенном виде с тоникой d—f—h. Не присоединяясь к этой точке зрения (в частности, упоминалось, что h как устой уступает место а), заметим, однако, что она учитывает то впечатление неустойчивости, не- разрешенности, какое оставляет песня.

3 «Резкий эмоциональный поворот в начале второго «ответного» предложения... создает впечатление напряженной тревоги и глубокого трагизма, явственно проступающих сквозь величавое размеренное эпическое повествование» — так характеризует песню Т. В. Попова («Русская народная песня», вып. второй. Музгиз, М., 1963, стр. 12).

<стр. 681>

падают здесь на вторые половины строфы 1. Такова первая строфа — «...злы татарове дуван дуванили», вторая — «...доставалася теща зятю».

Во второй половине строфы даны и последние, быть может, самые важные слова — «Я с тобой, дитя, не расстануся» (а в другом варианте — «Отпусти меня в свою сторону»).

Как в музыке слышен эмоциональный поворот от светлой мажорности и простоты к омрачению и осложнению, так в некоторых куплетах текста первый стих более светел или, по крайней мере, эмоционально неясен, и второй стих является «разъяснением» первого в печальную сторону. Если в песне «Эко сердце» настроение отличается постоянством («остинатная экспрессия»), то здесь картина противоположна.

Сочетание уравновешенности и размеренности изложения с внутренне динамизирующими явлениями, будто бы бесстрастное изложение событий, сквозь которое просвечивает драма, — такова песня про татарский полон.

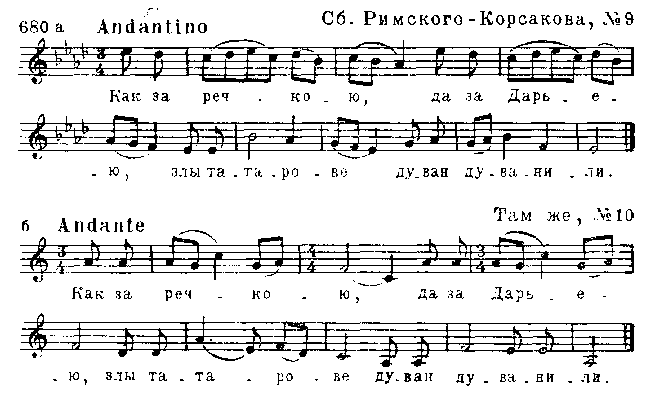

Много общего с песней, разобранной нами, имеют другие варианты, помещенные в сборнике Римского-Корсакова:

Три чудесные мелодии, соперничающие по красоте, могли бы на первый взгляд показаться вполне самостоятельными, независимыми друг от друга. Между тем они близко родственны. В особенности изобличает их близость мерный мелодико-текстовой ритм, почти целиком совпадающий. Во всех напевах исходная точка ладового развития — мажор, уступающий место минору либо безвозвратно, либо на время

1 На это указывает Л. В. Кулаковский в работе «Песня, ее язык, структура, судьба». М., 1962, стр. 218.

<стр. 682>

(вариант 680а). В мелодии преобладает нисходящая тенденция развития; в нашем основном варианте это проявлялось как в минорно окрашенных спадах каждой из половин, так и в ниспадающем соотношении вершин, в других же вариантах эта тенденция выражена еще проще и очевиднее. Повсюду есть элемент дробления, который имеет не только структурное значение, но и приводит к образованию коротких, выделяющихся интонаций (в вариантах 674 и 680б они находятся в четвертой четверти, а в варианте 680а — в начале третьей четверти); при некоторых текстовых условиях они производят впечатление «интонаций горестного взывания».

Конечно, каждый из вариантов имеет свой, отличный от других образный облик. В нашем основном варианте больше внутренней напряженности, скрытых, но значительных коллизий, а в других больше лиризма, трогательности. И все же они родственны, а это значит, что художественные средства, избранные творцами песен про татарский полон, не случайны, не единичны, но типичны и связаны с их сюжетом.