- •Семенные растения. Отдел голосеменные – pinophyta

- •Эволюционные отличия высших споровых и семенных растений

- •1. Общая характеристика отдела голосеменные

- •2. Класс семенные папоротники – leginopteridopsida

- •3. Класс саговники – cycadopsida

- •4. Класс беннеттитовые - Bennettitopsida

- •5. Класс гинкговые – Ginkgoopsida

- •6. Класс гнетовые – Gnetopsida

- •7. Класс хвойные – Pinopsida

7. Класс хвойные – Pinopsida

Представители класса хвойные известны и карбоне, а и юрском периоде они достигли наибольшего разнообразия. Включает подкласс хвойные (Pinidae), являющийся наиболее сохранившейся и самой многочисленной группой голосеменных растений (около 560 видов). На территории России встречаются представители 8 родов, свыше 50 видов. Хвойные образуют обширные леса в Северном полушарии, на огромной территории Евразии и Северной Америки. Распространены они и в умеренных областях Южного полушария, на всех континентах, кроме Антарктиды.

Наибольшее число видов встречается у родов сосна (Pinus), пихта (Abies) и ель (Picca). Все хвойные – деревья или кустарники, как правило, с игольчатыми (ель), чешуевидными (туя, кипарис) или эллиптическими листьями (подокарп). Большинство растений – вечнозеленые, но встречаются и листопадные, например лиственница (Larix), а у некоторых (болотный кипарис) опадают даже годичные побеги.

Представители подкласса хвойные – одни из самых крупных растений как среди голосеменных, так и в растительном мире в целом. Их корневая система представлена главными и боковыми корнями. Придаточные корни встречаются очень редко, только у примитивных представителей. Корневая система с микоризой, преимущественно из базидальных шляпочных грибов. Анатомическое строение корня сходно с покрытосеменными растениями.

Хвойные имеют, как правило, мощные моноподиально ветвящиеся стволы и компактные кроны. Анатомическое строение стеблей отличается сильно развитой древесиной и менее развитыми корой и сердцевиной. За счет камбия обеспечивается вторичный прирост стебля. Древесина состоит на 90 – 95 % из трахеид с окаймленными порами, плохо развитой древесинной паренхимой (не у всех хвойных), либриформ отсутствует, хорошо выражены годичные кольца. Луб состоит из ситовидных клеток без клеток-спутниц и лубяной паренхимы; лубяные волокна не развиты. Кора и древесина многих хвойных содержат многочисленные схизогенные смоляные ходы.

Вегетативное размножение у хвойных почти не встречается. Один из наиболее важных признаков всех голосеменных – наличие семязачатка (семяпочки). Мегаспорангием в семязачатке является нуцеллус, окруженный защитным покровом – интегументом. Семязачатки открыто располагаются на семенных чешуях (мегаспорофиллах) и дают после оплодотворения семена – органы размножения голосеменных растений. Семенное размножение хвойных было описано выше на примере сосны.

Хвойные насчитывают около 10 семейств. На территории России в естественных природных условиях произрастают представители трёх семейств: сосновые, кипарисовые и тисовые.

Семейство сосновые (Tinaicue) насчитывает 250 видов, 10 - 11 родов. Это самое многочисленное и важное семейство. К нему относятся основные лесообразующие породы: лиственница, сосна, ель. Свыше 30% наших лесов составляют лиственничники и почти 20 % сосняки и ельники.

Род лиственница (Larix) объединяет около 15 видов очень светолюбивых деревьев с ежегодно опадающей хвоей, которая располагается пучками (по 10 – 12 хвоинок) на укороченных побегах. В Западной Сибири образует светлохвойные леса лиственница сибирская (L. sibirica), на Дальнем Востоке ее сменяет лиственница даурская (L. daurica). Лиственница отличается быстрым темпом роста и продолжительной жизнью (до 500 лет). Шишки образуются на концах укороченных побегов и раскрываются в тот же год осенью или в начале следующей весны, но остаются на дереве еще несколько лет. Лиственница имеет прочную и негниющую древесину, которую используют для изготовления паркета, в кораблестроении и т.д.

Род сосна (Pinus) включает около 70 видов. Наиболее широко распространена сосна обыкновенная (P. sylvestris), образующая обширные светлохвойные леса, особенно в европейской части России. Это светолюбивое дерево растет и на песках, и на болотах. Сосна дает ценную древесину для жилищного строительства, производства мебели и др. У сосны собирают живицу (раствор смолы в эфирных маслах), из которой в результате перегонки получают скипидар и канифоль, применяемые в медицине для изготовления камфоры, бальзамов, мазей. Ветки используют для получения витамина С и хвойного экстракта. Хвоя выделяет фитонциды, поэтому воздух сосновых лесов очень целителен для человека. В Сибири распространена сосна сибирская (P. sibirica), которую часто называют кедром (кедровой сосной). Это высокое (30 – 35 м) стройное дерево с очень прочной древесиной. Хвоинки сосны сибирской в отличие от сосны обыкновенной собраны по пять штук. Семена съедобные (кедровые орешки), крупные, содержат ценное масло.

Род ель (Picea) включает около 45 видов; из них в России встречается десять. Наиболее широко распространены ель обыкновенная (P. excelsa), образующая леса в европейской части страны, и ель сибирская (P. obovata), распространенная в Сибири. Это высокие (до 50 м) деревья с пирамидальной кроной. Ель является долгожительницей, её продолжительность жизни может достигать 300 лет. При этом ель теневынослива, образует темнохвойные лeca, и лишь немногие травы уживаются под их пологом. Хвоя ели одиночная, на удлиненных побегах, сохраняется на дереве 7 – 12 лет. Опыление, оплодотворение и созревание семян происходят в течение одного года. Боковые побеги у ели опадающие, с поникшими шишками. Корневая система поверхностная, поэтому крупные деревья образуют многочисленные надземные дыхательные корни, поднимающиеся над поверхностью заболоченной почвы.

Семейство кипарисовые (Cupressaceue) Объединяет 130 видов (19 родов) вечнозеленых кустарников или небольших деревьев (до 30 м), растущих в умеренных, субтропических и тропических по ясах обоих полушарий (рис. 10). Листья игловидные или чешуевидные. В мужском гаметофите отсутствуют проталлиальные клетки, а в семязачатке встречается до 200 архегониев. Наиболее распространен кипарис вечнозеленый (С. sempervirens) с пирамидальной кроной, живущий до 2000 лет. У него чешуевидные листья с эфиро-масличными железками; женские шишки с многочисленными семенами, прикрытые пятиугольными щитковидными чешуями, расходящимися при созревании. Имеет ценную красно-бурую ароматическую древесину, идущую на поделки.

Род можжевельник (Juniperus) включает около 60 видов невысоких (10–12 м, реже до 30 м) деревьев, кустарников. Растения обычно двудомные, очень светолюбивы, растут медленно, живут от 500 до 1000 лет. Листья игловидные или чешуевидные. После оплодотворения чешуи женских шишек срастаются, становятся сочными и образуют мясистую шишкоягоду. В зависимости от вида в шишке от 1 до 12 семян, созревающих на второй год. Наиболее распространен евроазиатский можжевельник обыкновенный (J. communis) – кустарник или деревце высотой от 1 до 5 м, с игловидными листьями (мутовки по три листа). Ароматные шишкоягоды можжевельников сладковато-пряного вкуса используют в пищевой, парфюмерной промышленности; они входят также в состав мочегонных сборов.

Род туя (Thuja) – деревья или кустарники с чешуевидными листьями, прижатыми к ветвям. В культуре известна туя западная (Th. occidentalis), у которой шишки созревают в первый год; семена двукрылые.

Хвойные леса определяют ландшафт огромных территорий, служат основой многих биоценозов, играют значительную водоохранную роль. Наибольшую часть таежных лесов России занимают лиственница, сосна, ель, пихта. Древесину хвойных деревьев используют как строительный материал и топливо. Пихтовый бальзам используется в медицине и микроскопической технике. Из хвои пихты получают эфирное масло, идущее на производство лаков. В молодых ветвях пихты содержится борнеол – исходный продукт для получения камфоры. Из сосны сибирской (кедра) получают скипидар и канифоль, из кедровых орешков – масло.

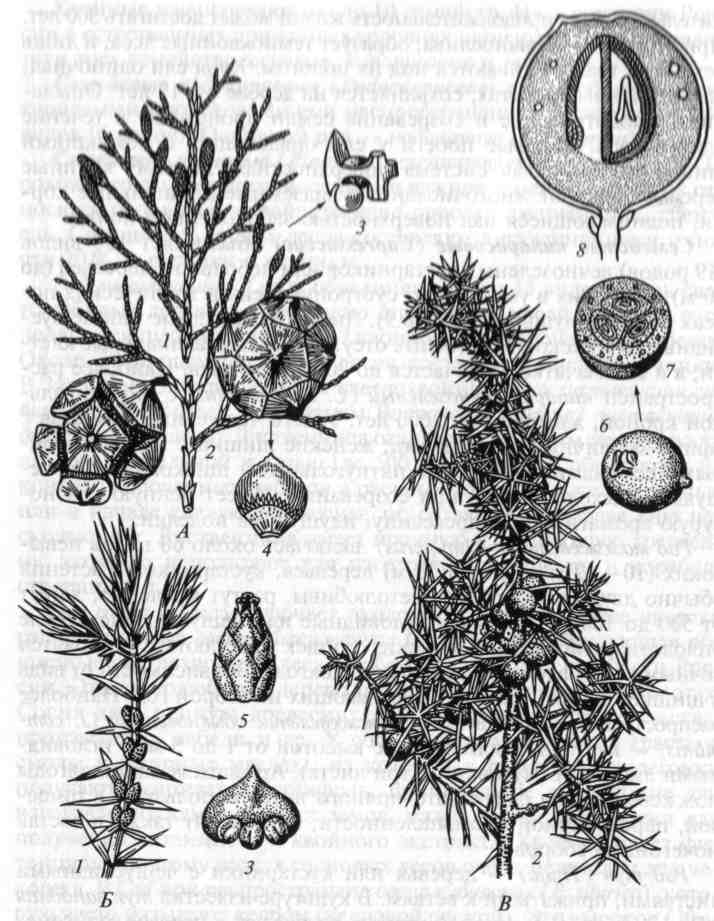

Рис. 10. Хвойные (сем. кипарисовые):

А – репродуктивный побег кипариса вечнозеленого (Cupressus sempervirens); Б, В – репродуктивные побеги можжевельника обыкновенного (Juniperus communis); 1 – побеги с мужскими шишками; 2 – побеги с женскими шишками; 3 – микроспорофилл с микроспорангиями; 4 – семенная чешуя с семязачатками; 5 – молодая женская шишка; 6–8 – зрелые шишки (общий вид, поперечный и продольный срезы

|

|

Заключение. Задание на дом.