- •Семенные растения. Отдел голосеменные – pinophyta

- •Эволюционные отличия высших споровых и семенных растений

- •1. Общая характеристика отдела голосеменные

- •2. Класс семенные папоротники – leginopteridopsida

- •3. Класс саговники – cycadopsida

- •4. Класс беннеттитовые - Bennettitopsida

- •5. Класс гинкговые – Ginkgoopsida

- •6. Класс гнетовые – Gnetopsida

- •7. Класс хвойные – Pinopsida

Лекция

Семенные растения. Отдел голосеменные – pinophyta

Вопросы

Общая характеристика отдела голосеменные.

Класс семенные папоротники – Leginopteridopsida.

Класс саговники – Cycadopsida.

Класс беннеттитовые – Bennettitopsida.

Класс гинкговые – Ginkgoopsida.

Класс гнетовые – Gnetopsida.

Класс хвойные – Pinopsida.

Семенные растения появились около 360 млн лет тому назад. Это господствующая в настоящее время группа высших растений. Семенные растения подразделяют на два отдела:

1) голосеменные — Pinophyta (Gymnospermae), размножающиеся семенами, но не образующие плодов,

2) покрытосеменные — Magnoliophyta (Angiospermae) с семенами, заключенными в плоды.

Общее направление эволюции шло в направлении редукции гаметофита и дальнейшего развития спорофита (табл. 6.1).

Таблица 1.

Эволюционные отличия высших споровых и семенных растений

|

Высшие споровые |

Семенные |

1 |

Половой процесс связан с водной средой |

Независимость полового процесса от водной среды, наличие пыльцевой трубки для процесса оплодотворения |

2 |

Гаметофит свободноживущий |

Гаметофиты редуцированы, развиваются внутри спорангиев |

3 |

Размножаются одноклеточными спорами |

Размножаются многоклеточными семенами |

4 |

Равно- и разноспоровые |

Только разноспоровые |

5 |

Зародыш не имеет покровных оболочек |

Зародыш находится под покровом оболочек семени |

Семя – новый орган, возникший в процессе эволюции для размножения растений. Семя содержит зародыш будущего растения – спорофита. В состав зародыша входят зародышевый корешок, стебелек, почечка и зародышевые листья (семядоли). Зародыш защищен семенной кожурой и имеет запас питательных веществ, в отличие от одноклеточной споры, в которой запас питательных веществ небольшой, отчего она быстро теряет всхожесть. Семя имеет приспособления для расселения, проходит период покоя при прорастании, т.е. процесс прорастания наступает при более благоприятных условиях.

В цикле развития спорофит получил полное господство над гаметофитом. Гаметофит редуцирован, утратил самостоятельное существование и полностью зависит от спорофита, на котором он образуется и формируется.

Половой процесс у семенных растений не связан с капельножидкой средой. Благодаря такой независимости эти растения получили возможность расселиться по всей поверхности Земли и стать господствующей группой растений. Важным прогрессивным приспособлением, исключающим зависимость процесса оплодотворения от водной среды, явилось возникновение в процессе эволюции пыльцевой трубки, доставляющей мужские гаметы к яйцеклетке.

1. Общая характеристика отдела голосеменные

Голосеменные – древняя группа растений, появившаяся в девоне. Голосеменные, по сравнению с высшими споровыми, представляют собой более высокий уровень организации растений, так как средством для их расселения является – семя. Большинство систематиков считают группу голосеменных естественной группой. По их мнению, все голосеменные произошли от одной из боковых ветвей разноспоровых древнейших папоротникообразных растений.

Особенности строения. Голосеменные растения являются разноспоровыми. Микроспоры образуются в микроспорангиях, находящихся на микроспорофиллах, а мегаспоры – в мегаспорангиях на мегаспорофиллах. Микро- и мегаспорофиллы (спороносные листья) собраны в стробилы – собрания спорофиллов на оси – укороченном спороносном побеге. У большинства голосеменных (кроме беннеттитовых) стробилы однополые. Стробилы, образованные только из микроспорофиллов, называются микростробилами, а из мегаспорофиллов – мегастробилами. Стробилы могут быть одиночными (как у многих саговников), но чаще образуют собрания.

Голосеменные растения, в отличие от хвощей, плаунов и папоротников, размножаются уже не спорами, а семенами, которые располагаются открыто на чешуях шишки. Семена возникают из семязачатков, лежащих на семенных чешуях хвойных или на мегаспорофиллах у других голосеменных.

Новый способ размножения – семенами – оказался наиболее соответствующим наземному образу жизни растений. С его освоением высшие растения порвали древнюю связь с водной средой, необходимой в момент оплодотворения, и стали сухопутными. У голосеменных растений не стало и ненадежного и условиях наземного существования, отдельно живущего полового поколения – гаметофита, также требующего достаточно влажного субстрата.

Один из наиболее важных признаков всех голосеменных – наличие семязачатка (семяпочки). Мегаспорангием в семязачатке является нуцеллус, окруженный защитным покровом интегументом. Семязачатки открыто располагаются на семенных чешуях (мeгaспорофиллах) и дают после оплодотворения семена – орган размножения голосеменных растений.

Размножение. У голосеменных наблюдается вегетативное и семенное размножение. Вегетативное размножение производят искусственно – или черенками у некоторых кипарисовых, или отводками (например, у пихты). Характерные особенности семенного размножения голосеменных растений рассмотрим на примере сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) (рис. 1).

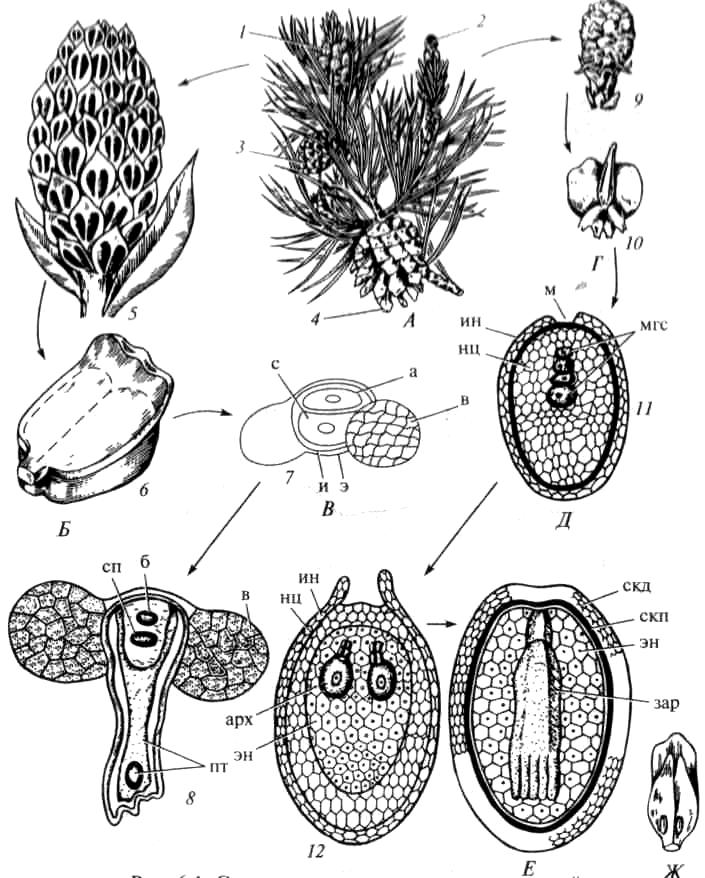

Рис. 1. Семенное размножение сосны лесной:

А – ветка сосны с мужскими (7) и женскими (2–4) шишками: 2 – первого года жизни; 3 – второго года жизни после опыления; 4 – зрелая с высыпавшимися семенами; Б – мужская шишка: 5 – общий вид; 6 – микроспорофилл с двумя микроспорангиями; В – пылинка (мужской гаметофит): 7 – строение; 8 – прорастание (э – экзина; и – интина; в – воздушные мешки; а – антеридиальная клетка; с – сифоногенная клетка трубки; б – ядро базальной клетки; сп – ядро спермагенной клетки; пт – пыльцевая трубка); Г – женская шишка: 9 – общий вид; 10 – семенная чешуя с двумя семязачатками; Д – семязачаток: 11 – после образования мегаспор (ин – интегумент; м – микропиле; нц – нуцеллус; мгс – мегаспоры); 12 – после развития женского гаметофита (эн – эндосперм; арх – архегоний); Е – семя (скд – семенная кожура деревянистая; скп – семенная кожура пленчатая; зар – зародыш); Ж – семенная чешуя с семенами

Сосна является однодомным, разноспоровым растением (спорофитом). На одном растении сосны образуются мужские шишки с микроспорангиями и женские – с мегаспорангиями.

Микроспорогенез и микрогаметогенез. В мае у основания молодых побегов сосны образуются пучки желтоватых мужских шишек – стробилов. У каждой шишки есть ось, к которой спирально прикрепляются микроспорофиллы (рис. цв. вкл.).

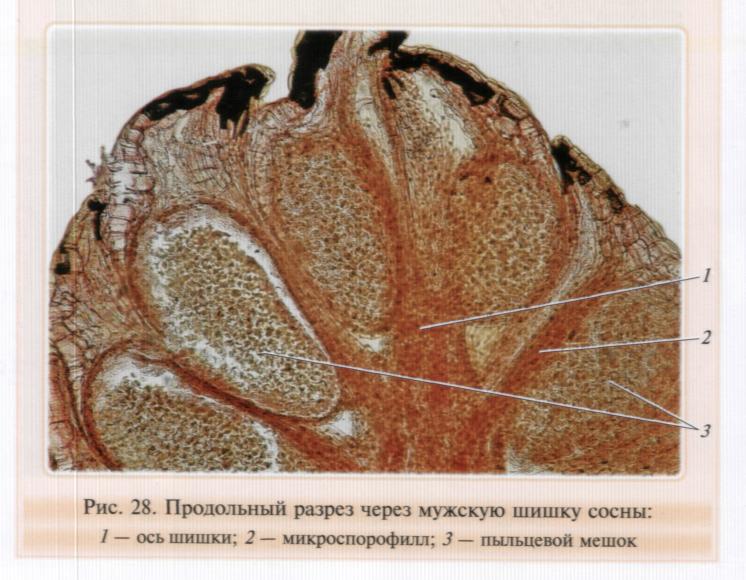

Рис. 2. Продольный разрез через мужскую шишку сосны:

1 – ось шишки; 2 – микроспорофилл; 3 – пыльцевой мешок

Каждый микроспорофилл на нижней стороне имеет по два пыльцевых мешка – микроспорангия. Вначале в пыльцевых мешках находятся диплоидные материнские клетки спор (микроспороциты). Из них весной в результате мейоза образуются гаплоидные микроспоры. При этом из одной диплоидной материнской клетки образуются четыре гаплоидные микроспоры. Микроспора одноядерная, покрыта двумя оболочками – интиной (внутренней) и экзиной (наружной). Она несет два воздухоносных мешка, возникающих в результате отслоения экзины от энтины. Экзина образуется за счет материала клеток, выстилающих микроспорангии. Она толстая, слоистая, кутинизированная и содержит стойкие углеводы спорополленины. Интина, образуется, она тонкая и нежная, и состоит из пектиновых веществ.

Далее происходит процесс микрогаметогенеза – образование пыльцевого зерна (мужского гаметофита). Микроспора начинает делиться, т. е. преобразуется в мужской заросток (пыльцу), но при этом не покидает микроспорангия. Ядро микроспоры претерпевает митоз, и образуются две клетки. Одна клетка дает две вегетативные проталлиальные клетки, которые вскоре исчезают. Из другой клетки в результате митоза образуются антеридальная и вегетативная клетки. У пыльцы от микроспоры сохраняются две оболочки (экзина и интина), два воздухоносных мешка и образуются две новые клетки – вегетативная и антеридиальная. Таким образом, у голосеменных растений образуется пыльца, которая и является мужским гаметофитом.

Антеридиальная клетка в дальнейшем формирует мужские половые гаметы – спермии, а более крупная вегетативная клетка, которая является телом мужского гаметофита, формирует впоследствии пыльцевую трубку (рис. 3).

|

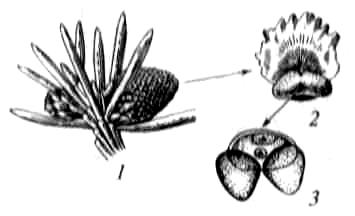

Рис. 3. Образование пыльцы (мужского гаметофита) у голосеменных: 1 – мужская шишка; 2 – микроспорофилл с микроспорангиями; 3 – пыльца с двумя воздушными мешками |

При вскрытии пыльцевого мешка (обычно в мае – начале июня) двуклеточная пыльца высыпается наружу и ветром переносится на женскую шишку. Воздушные мешки облегчают перенос пыльцы ветром. Дальнейшее развитие мужского гаметофита происходит после опыления, т.е. на женских шишках внутри семязачатка.

Мегаспорогенез и мегагаметогенез. Женские шишки (собрания мегастробилов) также образуются весной на верхушках молодых побегов. Женская шишка – это группа укороченных видоизмененных боковых побегов, состоящих из наружных кроющих чешуй и внутренних семенных чешуй, являющихся видоизмененными мегаспорофиллами. У основания каждой семенной чешуи находятся два семязачатка.

Молодой семязачаток состоит из центральной многоклеточной части – нуцеллуса и окружающего его покрова интегумента. Интегумент вырастает из основания нуцеллуса, так называемой халазы, и растет снизу вверх. Он срастается с нуцеллусом. Лишь около вершины, обращенной к оси шишки, интегумент имеет отверстие, называемое микропиле, или пыльцевходом. Нуцеллус является мегаспорангием, а интегумент – новым образованием, не встречавшимся ранее.

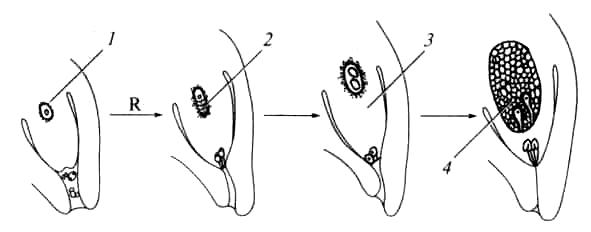

В начале развития семязачатка нуцеллус состоит из однородных диплоидных клеток. Через месяц после опыления в средней части нуцеллуса обособляется одна материнская археспориальная клетка. Она мейотически делится с образованием четырех гаплоидных мегаспор. Далее три из них отмирают, а одна остается способной к развитию. На этом заканчивается мегаспорогенез и начинается мегагаметогенез.

Мегаспора многократно делится митозом, в результате чего образуется новая ткань – эндосперм, являющийся женским гаметофитом. Из двух наружных клеток эндосперма, ориентированных к микропиле, формируются два архегония – женские органы половом размножения (рис. 4). Этот процесс продолжится в течение года.

Рис. 4. Мегагаметогенез сосны обыкновенной:

1 – археспориальная клетка; 2 – тетрада мегаспор; 3 – деление мегаспоры; 4 – женский гаметофит (эндосперм), развившийся из мегаспоры

Опыление. С помощью ветра и воздушных мешков пыльца из мужских шишек переносится на семязачатки. Пыльца улавливается каплями густой жидкости, заполняющей пространство между нуцеллусом и интегументом и выступающей через микропиле. Эта жидкость, подсыхая, затягивает пыльцу внутрь семязачатка на нуцеллус (в пыльцевую камеру). После опыления микропиле зарастает. Семенные чешуйки женской шишки смыкаются, затем одревесневают, обеспечивая защиту семязачатка. Мужской гаметофит продолжает развиваться уже на мегаспорангии.

Оплодотворение. Примерно через 13 месяцев после опыления экзина лопается, и вегетативная клетка, окруженная интиной, развивается в пыльцевую трубку, которая внедряется в ткань нуцеллуса и растет в направлении архегония. Пыльцевая трубка растет очень медленно, и оплодотворение происходит только после перезимовки. Антеридиальная клетка делится и образует две клетки – клетку ножки антеридия и генеративную (спермагенную) клетку. Функция клетки-ножки до сих пор пока не выяснена. Генеративная клетка перемещается в пыльцевую трубку, по которой и достигает архегония. Образование из спермагенной клетки двух спермиев, лишенных жгутиков, происходит прямо перед оплодотворением. Один из спермиев сливается с ядром яйцеклетки архегония, а второй отмирает. Так же отмирает и второй архегоний. Весь процесс оплодотворения протекает примерно в течение года.

Развитие зародыша. Из образовавшейся зиготы развивается зародыш. Развитие его идёт за счёт запасных продуктов эндосперма, который называется первичным. Сформированное семя сосны соединяет в себе гаметофит (n) и спорофит (2n). Одна часть семени – первичный эндосперм (n) – предcтавляет собой женский гаметофит (n). Другая часть семени – зародыш (2п) – зачаток дочернего спорофита (2n). Зародыш состоит из корешка, стебелька, нескольких семядолей и почечки. Твердая кожура семени (2n) – это бывший интегумент семязачатка. К кожуре прилегает тонкий слой перисперма (бывшая ткань нуцеллуса 2 n). Кожура и перисперм являются обособленной частью материнского спорофита (см. рис. 1).

Семена созревают осенью, на второй год после опыления, и разбрасываются по снегу зимой. Шишки к этому времени достигают длины 4 – 6 см, чешуи одревесневают, из зеленых они становятся бурыми. Следующей весной чешуйки расходятся и семена высыпаются. Семя сосны снабжено легким крылышком, образовавшимся из тканей семенной чешуи. Благодаря крыловидному придатку семена разносятся ветром на большие расстояния, а затем прорастают на почве и дают новые растения сосны. Первые семена в лесу сосна начинает давать лишь в возрасте 40 лет.

Голосеменные растения подразделяют на следующие классы:

семенные папоротники – Leginopteridopsida;

саговники – Cycadopsida;

беннеттитовые – Bennettitopsida;

гнетовые – Gnetopsida;

гинкговые – Ginkgoopsida;

хвойные – Pinopsida.