Вулканиты

Строение вулканических аппаратов центрального (конусообразные и щитовые) и трещинного типов.

По характеру магмаподводящего канала выделяют следующие типы вулканических построек.

Вулканы центрального типа. У построек этого типа магмаподводящий канал имеет цилиндрическую форму и, как правило, образуется на пересечении разрывный нарушений разных направлений. Среди вулканов центрального типа выделяют несколько разновидностей.

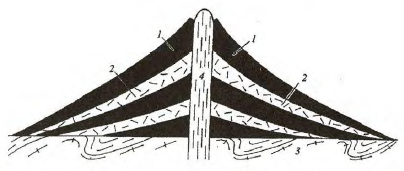

A. Стратовулканы. Для них характерна постройка конусообразного типа, в разрезе которой чередуются лавовые и пепловые потоки с прослоями осадочного материала. Поскольку в разрезах вулканических построек чередуются покровы и потоки разного состава, пласты туфов, лахаровых брекчий, агломератов, то такие постройки называют стратифицированными, а сами вулканы — стратовулканами (рис. 10.1). Примером такого типа являются вулканы: Эльбрус на Кавказе (фото 10.1), Ключевская Сопка на Камчатке, Этна на Сицилии.

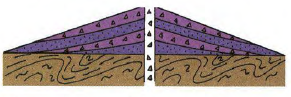

Б. Шлаковые конусы (рис. 10.2, фото 10.2) — невысокие пологие конусы, сложенные пирокластическим материалом (пепловые, агломератовые и др. туфы и туффиты).

B. Щитовые вулканы. Вулканы, имеющие в разрезе форму линз (щитов), расположенных выпуклой поверхностью вверх. Такие постройки образуются лавовыми покровами основного состава (рис. 10.3). К ним относятся вулканы Гавайских островов: Мауна-Лоу, высотой 4166 м над уровнем моря, Килауэа, высотой 1230 м.

Рис. 10.1. Стратовулкан, в разрезе которого выделяются следующие элементы строения:

1 — лавовые покровы; 2 — пирокластические (вулканогенно-обломочные) покровы; 3 — фундамент постройки; 4 — магмоподводящий канал

Рис. 10.2. Шлаковый конус, состоящий из покровов и потоков пирокластического

Материала

Рис. 10.3. Щитовой вулкан в разрезе: 1 — лавовый покров; 2 — фундамент вулканической постройки

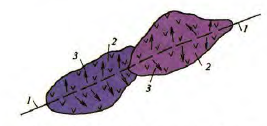

Вулканы трещинного типа. Магмаподводящими каналами таких вулканов являются крупные разрывные нарушения, иногда глубинного заложения. В разное время участки протяженных (сотни и тысячи километров) разломов приоткрываются, и на поверхность устремляются лавовые потоки базальтового состава (рис. 10.4). Примером таких вулканов является Лакки в Исландии.

Рис. 10.4. Вулкан трещинного типа:

1 — магмоподводящий разлом; 2 — лавовые покровы и потоки; 3 — направления течения магматических расплавов

Вулкано-тектонические структуры: купола, кальдеры, депрессии. Особенности отображения на картах и разрезах.

Вулкано-тектонические структуры образуются в результате движения отдельных частей вулканического конуса по разрывным нарушениям. Чаще всего это опускание блоков, которое происходит из-за проседания тяжелой вулканической постройки над опустошенной магматической камерой. В результате этого чаще всего центральная часть вулканического сооружения опускается, что приводит к образованию кальдеры проседания.

В постройках, сохранившихся в виде положительных форм рельефа, наблюдаются в центре впадины, называемые кальдерами, из которых могут расти новые молодые конусы. Кальдеры делят на вершинные, когда опускаются только верхние центральные части конуса: они имеют в поперечнике небольшой диаметр (700-800 м для вулкана Килауэ, 7-8 км для вулканов типа Кракатау) и периферические характеризующиеся тем, что опускается весь аппарат по кольцевым и дугообразным разломам. Диаметр периферических кальдер достигает 20-50 км.

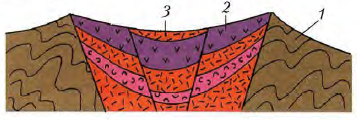

Отличительной особенностью вулкано-тектонических структур является тот факт, что вулканические породы (лавовые и пирокластические покровы) падают по направлению к центру аппарата (центриклинальное залегание), в то время как при ненарушенном залегании потоки и покровы падают к его периферии (переклинальное залегание).

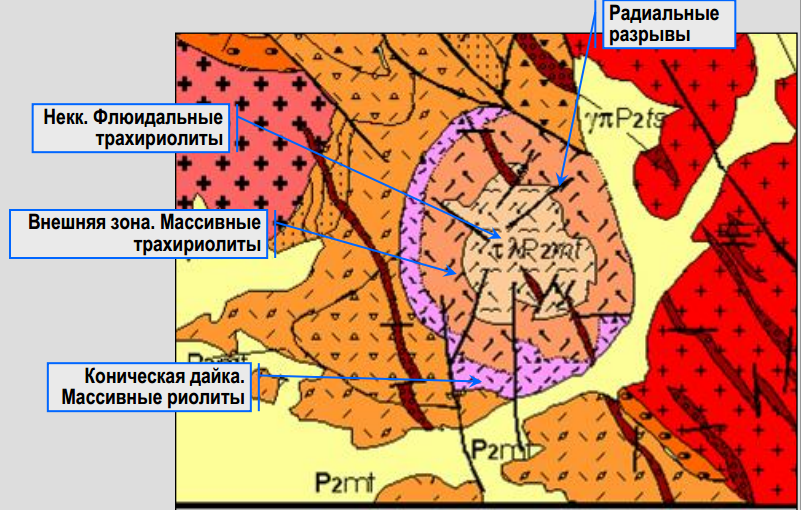

Вулкано-тектонические структуры на геологических картах будут выглядеть как поля развития вулканических пород, приуроченные к положительным формам рельефа, если постройка слабо эродированная. При этом наблюдается система кольцевых разломов, «залеченных» дайками. Поскольку центральные части постройки наиболее опущены и раннее образовывали положительные формы рельефа, то к ним будут приурочены более молодые (верхние) лавовые потоки и покровы. Периферические части постройки в этом случае могут быть представлены более древними (нижними) потоками и покровами, так как молодые вулканиты часто отсутствуют из-за уничтожения их эрозией. Кроме этого, если на карте показаны элементы залегания вулканитов, то значки покажут, что покровы и потоки наклонены к центру постройки (рис. 10.17).

Рис. 10.17. Вулканно-тектоническая структура, образовавшаяся в результате проседания ее центральной части по системе разломов. Лавовые и пирокластические покровы наклонены

к центру постройки:

1 — фундамент вулканической постройки; 2 — лавовые покровы; 3 — пирокластические покровы

Кальдера (исп. Caldera – большой котѐл) – округлая обширная, более 20 км, впадина у вулканического кратера глубиной до сотен метров. Кальдера образуется при мощном взрыве вулкана, но чаще обрушиванием или оседанием кровли над извергшимися массами. Кальдеры часто бывают заняты озерами.

Вулкано-тектоническими структурами обычно называют крупные (десятки и сотни километров) депрессии, сложенные вулканическими породами одного или нескольких, близких по возрасту вулканических комплексов. Как правило, эти структуры наследуют серии кальдер и бывают осложнены более поздними тектоническими деформациями. Однако строго вычленить эти деформации трудно. Некоторые исследователи вообще считают, что все дислокации в пределах вулкано-тектонических структур являются синвулканическими. О различиях кальдер и вулкано-тектонических депрессий написано много работ, но общей точки зрения нет. Вулкано-тектонические структуры (палеокальдеры) небольших размеров (первые десятки километров) можно разделить на две морфологические группы:

1) кольцевые кальдеры образованы округлыми проседаниями

вулканических построек по кольцевым синвулканическим разломам и редко

захватывают окружающие породы;

2) блок-кальдеры образуются проседанием вулканических построек и

больших участков окружающих пород по системе существовавших ранее

разломов, их плановая форма представляет собой многоугольники, часто –

вытянутые.

В ядрах палеокальдер обоих типов часто встречаются массивы гранитоидов,

близких по возрасту к вулканитам

Первично-ориентированные текстуры; первичные трещины; столбчатая отдельность. Комплекс подводящих каналов. Жерловые субвулканические образования. Некки, диапиры, дайки и т.д.

Первичные трещины в эффузивных горных породах. Они образуются в процессе остывания лавы и разбивают горные породы на отдельные блоки, которые могут иметь различную конфигурацию: подушечную, призматическую (рис. 8.8, фото 8.3).

Рис. 8.8. Призматическая пятигранная первичная отдельность вулканических пород.

Столбчатая отдельность является проявлением трехмерной сети трещин, которая образуется при остывании лавовых потоков, силлов, даек и других малоглубинных интрузий. Породы, по которым образуется столбчатая отдельность, могут быть произвольного состава, но чаще всего это базальты и долериты. Отдельные столбики могут иметь ширину от первых сантиметров до трех метров и высоту до 30 м. Чаще всего, столбы имеют пять или шесть граней, но их количество колеблется от 3 до 7 граней. При быстром остывании лавовых потоков или маломощных интрузий образуется ячеистая система напряжений, которая направлена перпендикулярно поверхности (или по максимальному температурному градиенту). В направлении этих напряжений затем развиваются линейные трещины, которые и образуют столбчатую отдельность. Иногда, столбы сужаются к верхней части потока, образуя колоннаду. Возможно это связано с различной скоростью остывания верхней и нижней частей потока.

Жерловины (син. – жерловые аппараты, подводящие каналы) Жерловины могут быть сложены теми же породами, что и субвулканы или стратифицированные образования, однако часто они представлены специфическими породами или породами резко отличающимися от стратифицированных того же вулканического комплекса.

По отношению к жерловым аппаратам принято выделять несколько фаций:

Жерловины (син. – жерловые аппараты,

подводящие каналы)

– жерловую,

– прижерловую,

– удалённую.

Обычные породы жерловой и прижерловой фаций – глыбовые вулканические брекчии, часто с ксенолитами пород рамы, с реакционными каймами вокруг обломков

Некки

Некками называют штоки, выполняющие жерловые каналы, а также сами жерловины цилиндрической формы

признаки субвулканов:

– массивная текстура пород,

– относительно более крупные вкрапленники,

– четкие зоны закалки,

– маломощные эндоконтактовые зоны флюидальности,

– слабые вторичные изменения.

признаки жерловин:

– флюидальная и брекчиевая текстуры пород, часто их сочетание,

– ксенолиты пород рамы в эндоконтактовых зонах,

– зональное расположение пород различных фаз,

– зональное расположение пород различных фаций,

– интенсивные вторичные изменения,

вплоть до вторичных кварцитов,

– системы кольцевых и радиальных разрывов и даек,

– закономерное увеличение мощности

отдельных пачек по направлению к жерловине,

– закономерное изменение фаций вулканитов

по направлению к жерловине.

Диапир (от греч. diapeiro — протыкаю, пронзаю) — куполо- или валообразные антиклинальные складки с интенсивно смятым ядром, которое может срезать крылья складки. Диапировые складки и купола обыкновенно возникают за счёт выдавливания из нижних горизонтов высокопластичных пород — солей, глин.

Фации и формы залегания вулканических пород: покровные, эксплозивные и пирокластические, экструзивные, субвулканические фации.

Экструзивные породы образуются при выдавливании лавы кислого или среднего состава на поверхность в вязком или затвердевшем состоянии в виде валов, куполов или шпилей. При извержении лав основного состава преобладают лавовые излияния, а при извержениях более вязких кислых лав большую роль играют продукты эксплозивной деятельности, если в них содержится в большое количество летучих компонентов, и экструзии, если процесс извержения менее динамичен. Эксплозивные (взрывные) породы образуются при выбросе в воздух (или в водный бассейн) под большим давлением магматического материала, насыщенного газами и парами воды, которые при возникающем резком перепаде давления разбрызгивают и распыляют магму, и дальнейшем оседании на поверхности или на дне бассейна.

ПИРОКЛАСТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ, пирокласты (от греч. pyr — огонь и klao — ломаю, разбиваю * а. pyroclastic rocks; н. pyroklastische Gesteine, Pyroklasten; ф. roches pyroclastiques, pyroclastites; и. rocas piroclasticas), — обломочные горные породы, образовавшиеся в результате накопления выброшенного во время извержения вулканов обломочного материала (вулканические брекчии, туфы и др.), а также отложений раскалённых туч и горячих лавин при вулканических извержениях. К пирокластическим породам относятся также отложения, образующиеся при затвердевании грязевых потоков, сопровождающих вулканические извержения. После отложения пирокластические породы либо спекаются, как это имеет место в случае игнимбрита, либо претерпевают диагенез.

ФАЦИИ СУБВУЛКАНИЧЕСКИЕ (СУБ ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ИНТРУЗИИ) —

комплексы г. п. эффузивного или гипабиссального облика, находящиеся в интрузивном залегании и имевшие при своем образовании прямую или косвенную связь с поверхностью. Это могут быть выполнения каналов вулкана, внедрения магмы, отходящие от канала или непосредственно от магм. камеры, питающей вулкан (силлы, дайки, штоки, лакколиты), а также выполнения самого периферического очага (типабиссальные субвулк. интрузия). Общим для всех тел Ф. с. является то, что они образовались из магмы, в той или иной степени дегазированной, и формировались на небольшой глубине (0,5 — 3 км) как открыто-закрытая система. Некоторые исследователи (Коптев-Дворников, Яковлева, Петрова, 1967 и др.) предлагают Ф. с. называть тела, “сложенные вулканогенными п., формировавшимися при движении лавы к поверхности, на некоторой весьма незначительной глубине”. Тела, выполняющие подводящие каналы, они предлагают выделять в самостоятельную жерловую фацию, которая в отличие от субвулк. имеет непосредственную связь с поверхностью. Ю. А. Кузнецов (1960) жерловую фацию относит X гр. субвулк. фаций. Правильнее выделять жерловую субфацию субвулк. фации.

Определение возраста эффузивных пород.

Определение относительного возраста магматических и метаморфических геологических пород (все выше охарактеризованные методы – для определения возраста осадочных пород) осложнено отсутствием палеонтологических остатков. Возраст эффузивных пород, залегающих совместно с осадочными, устанавливается по соотношению к осадочным породам.

Относительный возраст интрузивных пород определяется по соотношению магматических пород и вмещающих осадочных пород, возраст которых установлен.

Определение относительного возраста метармофических пород аналогично определению относительного возраста магматических пород.

Абсолютная геохронология устанавливает возраст геологических пород в единицах времени. Определение абсолютного возраста необходимо для корреляции и сопоставления биостратиграфических подразделений различных участков Земли, а также для установления возраста лищенных палеонтологических остатков фанерозойских и долембрийских пород.

Для определения абсолютного возраста пород используют ядерную (или изотопную) геохронологию.

Особенности отображения эффузивных пород на геологических картах.

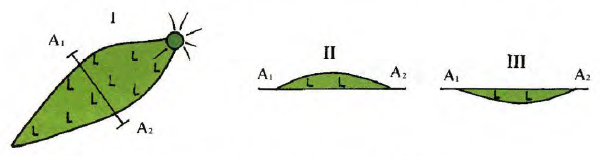

Лавовые потоки. Они представляют собой линзообразные в плане тела лавового состава (рис. 10.8). Один край линзы примыкает к вулканическому жерлу (прижерловая часть), а другая — по радиусу удалена от жерла (удаленная часть). Образование потоков обусловлено рядом причин.

Рис. 10.8. Лавовые потоки: I — в плане; II, III — в разрезе

+ цвет + крап

ОСНОВНЫЕ МАКРО-СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗЕМНОЙ КОРЫ КОНТИНЕНТОВ И ОКЕАНОВ

Группы структур пограничных частей литосферных плит: дивергентные, конвергентные (субдукционные и коллизионные), трансформные.

Дивергентные границы или границы раздвижения плит

Это границы между плитами, двигающимися в противоположные стороны. В рельефе Земли эти границы выражены рифтами, в них преобладают деформации растяжения, мощность коры пониженная, тепловой поток максимален, и происходит активный вулканизм. Если такая граница образуется на континенте, то формируется континентальный рифт, который в дальнейшем может превратиться в океанический бассейн с океаническим рифтом в центре. В океанических рифтах в результате спрединга формируется новая океаническая кора.

Океанические рифты

На океанической коре рифты приурочены к центральным частям срединно-океанических хребтов. В них происходит образование новой океанической коры. Общая их протяжённость более 60 тысяч километров. К ним приурочено множество гидротермальных источников, которые выносят в океан значительную часть глубинного тепла, и растворённых элементов. Высокотемпературные источники называются чёрными курильщиками, с ними связаны значительные запасы цветных металлов.

Континентальные рифты[править | править исходный текст]

Раскол континента на части начинается с образования рифта. Кора утончается и раздвигается, начинается магматизм. Формируется протяжённая линейная впадина глубиной порядка сотен метров, которая ограничена серией сбросов. После этого возможно два варианта развития событий: либо расширение рифта прекращается и он заполняется осадочными породами, превращаясь в авлакоген, либо континенты продолжают раздвигаться и между ними, уже в типично океанических рифтах, начинает формироваться океаническая кора.

Конвергентные границы

Конвергентными называются границы, на которых происходит столкновение плит. Возможно три варианта (Convergent plate boundary):

Континентальная плита с океанической. Океаническая кора плотнее, чем континентальная и погружается под континент в зоне субдукции.

Океаническая плита с океанической. В таком случае одна из плит заползает под другую и также формируется зона субдукции, над которой образуетсяостровная дуга.

Континентальная плита с континентальной. Происходит коллизия(Коллизия континентов (континентальное столкновение) — это столкновение и дальнейшее взаимодействие двух континентальных плит, которые из-за относительной легкости слагающего их материала не могут погрузиться друг под друга, в результате чего происходит смятие коры и образование горных цепей с очень сложным внутренним строением. Коллизия следует непосредственно за субдукцией и обычно рассматривается в качестве конечном этапа цикла Уилсона (т.е. цикла развития складчатых поясов).), возникает мощная складчатая область. Классический пример — Гималаи.

В редких случаях происходит надвигание океанической коры на континентальную — обдукция. Благодаря этому процессу возникли офиолиты Кипра, Новой Каледонии,Омана и другие.

В зонах субдукции поглощается океаническая кора, и тем самым компенсируется её появление в срединно-океанических хребтах. В них происходят исключительно сложные процессы взаимодействия коры и мантии. Так океаническая кора может затягивать в мантию блоки континентальной коры, которые по причине низкой плотности эксгумируются обратно в кору. Так возникают метаморфические комплексы сверхвысоких давлений, один из популярнейших объектов современных геологических исследований.

Большинство современных зон субдукции расположены по периферии Тихого океана, образуя тихоокеанское огненное кольцо. Процессы, идущие в зоне конвергенции плит, по праву считаются одними из самых сложных в геологии. В ней смешиваются блоки разного происхождения, образуя новую континентальную кору.

Трансформные границы

Там, где плиты двигаются параллельным курсом, но с разной скоростью, возникают трансформные разломы — грандиозные сдвиговые нарушения, широко распространённые в океанах и редкие на континентах.

Трансформные разломы

В океанах трансформные разломы идут перпендикулярно срединно-океаническим хребтам (СОХ) и разбивают их на сегменты шириной в среднем 400 км. Между сегментами хребта находится активная часть трансформного разлома. На этом участке постоянно происходят землетрясения и горообразование, вокруг разлома формируются многочисленные оперяющие структуры — надвиги, складки и грабены. В результате, в зоне разлома нередко обнажаются мантийные породы.

По обе стороны от сегментов СОХ находятся неактивные части трансформных разломов. Активных движений в них не происходит, но они чётко выражены в рельефе дна океанов линейными поднятиями с центральной депрессией.

Трансформные разломы формируют закономерную сетку и, очевидно, возникают не случайно, а в силу объективных физических причин. Совокупность данных численного моделирования, теплофизических экспериментов и геофизических наблюдений позволила выяснить, что мантийная конвекция имеет трёхмерную структуру. Кроме основного течения от СОХ, в конвективной ячейке за счёт остывания верхней части потока, возникают продольные течения. Это остывшее вещество устремляется вниз вдоль основного направления течения мантии. В зонах этого второстепенного опускающегося потока и находятся трансформные разломы. Такая модель хорошо согласуется с данными о тепловом потоке: над трансформными разломами наблюдается его понижение.

Сдвиги на континентах

Сдвиговые границы плит на континентах встречаются относительно редко. Пожалуй, единственным ныне активным примером границы такого типа является разлом Сан-Андреас, отделяющий Северо-Американскую плиту от Тихоокеанской. 800-мильный разлом Сан-Андреас — один из самых сейсмоактивных районов планеты: в год плиты смещаются относительно друг друга на 0,6 см, землетрясения с магнитудой более 6 единиц происходят в среднем раз в 22 года. Город Сан-Франциско и большая часть района бухты Сан-Франциско построены в непосредственной близости от этого разлома.

Группы структур внутренних частей литосферных плит: океанские области, горячие точки, пассивные окраины, внутренние части континентов

Горячие точки – точки подъёма мантийных струй (плюмов) или тепловых потоков, поднимающихся из нижней мантии или даже с границы мантия-ядро. Большая часть горячих точек приурочена к пересечениям рифтов СОХ зонами крупных трансформных разломов (Исландия, Азорские о-ва и др.) или к тройным точкам сочленения рифтов, а на континентах – к современным или древним рифтовым системам и к их пересечению разломами или сочленению (рис. 7.11, 7.12). По Л.П. Зоненшайну и Л.А. Савостину (1979) все горячие точки, обязанные своим происхождением одной и той же конвективной ячейке, неподвижны относительно друг друга, тогда как горячие точки, принадлежащие разным конвективным ячейкам, могут смещаться, и их относительное смещение будет свидетельствовать о движении самих конвективных ячеек.

Поскольку картина вертикального подъёма струй с больших глубин не совсем сочетается с конвективными течениями в мантии и с их длинными горизонтальными ветвями О.Г. Сорохтиным и С.А. Ушаковым было выдвинуто предположение, что магматические очаги должны располагаться не глубже 60-80 км, т.е. непосредственно под литосферой плит с океанской корой.

Срединно-океанические хребты (СОХ) расположены в пределах океанской коры над зонами спрединга (рис. 7.4 - 7.7), возвышаясь над ложем океана на 1-3 км. Они образуют единую мировую систему протяжённостью около 80 тысяч км и, как правило, обладают сильно расчленённым рельефом. Почти везде они разбиты поперечными трансформными разломами и смещены вдоль них на расстояния до 100-400 км. Ширина СОХ от сотен км до 2000-4000 км. Под хребтами восстанавливается подъём к поверхности разогретого и разуплотнённого астеносферного слоя.

Эти поднятия океанского ложа имеют разнообразные формы – от изометричных до овальных с неправильными очертаниями и отчётливо линейных, протягивающихся в отдельных случаях на тысячи км при ширине около сотни км параллельно или косо по отношению к трансформным разломам. Возвышаются они над котловинами на 2-3 км и более, а вершины иногда выступают над уровнем океана. Для большинства внутриплитных поднятий очевидно вулканическое происхождение, т.е. они обязаны своим возникновением процессам магматизма. Проявление магматизма связывают с действием мантийных струй и горячими точками, для которых типичен щелочно-базальтовый магматизм. Крупные скопления вулканических островов и гийотов интерпретируются как «горячее плато». Определённая часть горячих точек приурочена к тройным сочленениям осей спрединга. Практически под всеми поднятиями фиксируется утолщённая кора (иногда до 30 км), сравнимая по мощности с континентальной. Но, в отличие от континентальной, она имеет трёхслойное строение, типичное для океанической коры. Мощность 2-го и 3-го слоёв увеличена за счёт вулканитов и интрузивных тел, как магматических образований горячих точек. Мощность осадочного слоя на поднятиях тоже бывает увеличенной, поскольку вершины поднятий находятся либо выше уровня растворения карбонатов или на такой глубине, где возможно образование биогермов. Все внутриплитные возвышенности и хребты асейсмичны.

Региональные структуры континентальной земной коры: строение древних и молодых платформ, глыбовых и складчато-надвиговых орогенных поясов.

Древние платформы (кратоны) –платформы с докебрийским фундаментом, составляющие древнейшие центральные части материков и занимающие около 40% их площади.(Сев.Америка, Вост.Европа, Сибирская платформа) В их фундаменте преобладают архейские образования за ними раннепротерозойские. Эти образования, как правило, сильно метаморфизованы и принадлежат к амфиболитовой и гранулитовой фации, главную роль занимают гнейсы и кр. сланцы и граниты. Поэтому фундамент древних платформ называют гранито-гнейсовым или кристаллическим. Другие платформы имеют полигональные очертания и отделены от смежных оргенов их передовыми прогибами, которые наложенны на опущенные края этих платформ, либо тектонически перекрыты их надвинутыми периферическими зонами.

Молодые платформы занимают значительно меньшую площадь в строении материков (около 5%) и располагаются либо по периферии материков, либо между древними платформами (Зап.Сиб. между Вост.Евр. и Сибирской).Фундамент слагается в основном фанерозойскими осадочно-вулканогенными породами, которые подвергаются метаморфизму зеленосланцевой фации, граниты и другие инрузивные образования играют подчиненную роль. Фундамент называется складчатым, но от осадочного чехла отличается высокой дислоцированностью. В зависимости от возраста складчатости эти платформы различаются на эпикаледонские, эпигерцинские и эпикиммерийские. Осадочный чехол мол.платформ представлен отложениями мела. Нередко между фундаментом и чехлом выделяют промежуточный комплекс выполняющий отдельные впадины. От фундамента отличается слабойдислоцированностью и отсутствием гранитов, а от чехла отделяется несогласием. К этому комплексу относятся образования двух типов: 1) осадочное моласовое или моласово-вулканическое выполнение межгорных впадин последнего орогенного этажа развития подвижного пояса, предшествовавшего образованию платформы. 2) обломочное или вулк.-обломочное выполнение рифтовых грабенов образованных на стадии перехода от оргенного этапа развития к раннеплатформенному.

Молодые платформы значительно больше покрыты осадочным чехлом чем древние, максимальная мощность (больше 10 км.) осадочного чехла приурочена к участкам аномального строения фундамента, где кора имеет мощность менее 15-20 км.

Складчатый (подвижный) пояс — глобальная тектоническая единица, характеризующаяся в течение всей её эволюции высокой тектонической активностью, формированием магматических и осадочных комплексов. Протяжённость складчатых поясов составляет многие тысячи километров, ширина превышает тысячу километров.

Ороген образован под давлением окружающих жестких масс-кратонов (кратогенов). Строение орогена, по Коберу, симметрично. От периферии орогена к его центру выделяются следующие структурные зоны: краевая впадина; экстерниды, сложенные флишем или неритическими осадками начальных стадий цикла, иногда с инициальными вулканитами; метаморфиды, содержащие доорогенные серии сланцев и граувакк большой мощности или более глубоководные морские отложения, испытавшие обычно значительный региональный метаморфизм; централиды - ядра складчатого сооружения, образованные складчатыми и метаморфизованными породами предыдущего цикла, представляю- щие собой покровно-складчатую структуру с крупными шарьяжами, надвинутыми в сторону кратона (кратогена), и интерниды - срединные массивы, составляющие фрагменты более древней структуры, явно несогласной по отношению к новой складчатости. В случае, когда интерниды отсутствуют, вместо них имеется рубец (narbe), вдоль которого обе части орогена граничат друг с другом.