Формы залегания магматических пород

Магматическая деятельность и формы ее проявления: интрузивные, эффузивные, субвулканические, метасоматические и гидротермальные образования.

В земной коре и верхней мантии при определенных значениях температуры и давления образуется магма — высокотемпературный алюмосиликатный расплав, обогащенный летучими компонентами. Не вдаваясь детально в вопросы происхождения магматических расплавов, отметим, что кислые их разновидности генерируются в нижних частях земной коры, в то время как расплавы основного и ультраосновного состава образуются в верхней мантии. Происхождение расплавов среднего состава объясняют по-разному: смешиванием магм кислого и основного составов, фракционированием (разделением) основного расплава с образованием магмы среднего состава; специфическими геологическими условиями — плавлением базальтов океанического дна.

Подъему расплавов к поверхности способствуют тектонические движения, которые приводят к образованию ослабленных зон (зон крупных разломов и трещиноватости). Процессы, связанные с зарождением, подъемом и остыванием магмы, получили названия магматических процессов, или магматизма.

По условиям движения и остывания расплавов магматические процессы делят на интрузивные и эффузивные (вулканические). Если при движении к поверхности магматический расплав остановился на каком-то гипсометрическом уровне, не доходя дневной поверхности, и стал остывать и кристаллизоваться, то такой магматизм называют интрузивным. В случае, когда магматический расплав достиг поверхности Земли и, излившись на нее, стал остывать и кристаллизоваться, говорят об эффузивном магматизме. Результатом интрузивного магматизма являются интрузивные породы, образовавшиеся на глубине и выведенные на поверхность в результате эрозионных процессов. Итог эффузивной деятельности — вулканические постройки, сложенные излившимися (вулканическими) породами, большая часть которых образовалась на поверхности Земли, а остальная часть — на небольшой глубине (десятки и сотни метров).

К субвулканической фации относятся тела, которые в момент образования не выходили на поверхность (см. рис. 10.6, фиг. 10.5, фиг. 10.6). Такие тела могут как находиться в породах фундамента на небольшой глубине (десятки, несколько сотен метров), так и располагаться среди пород эффузивной фации в теле вулканической постройки. В морфологическом отношении породы субвулканической фации бывают представлены силлами (пластообразны-ми телами), лакколитами (караваеобразными телами), штоками, дайками, куполами (рис. 10.14).

Метасоматоз, метасоматизм (от мета ... и греч. «Сома» - тело) - естественный процесс замещения минеральных комплексов, происходящий под воздействием эндогенных растворов и протекающий с изменением химического состава породы при постоянном объеме, при котором растворение старых минералов и отложение новых происходит почти одновременно, так что в течение процесса замещения минеральные комплексы все время сохраняют твердое состояние.

В 1978 году были открыты высокотемпературные гидротермальные постройки - "черные курильщики" на Восточно-Тихоокеанском поднятии и стало ясно, что именно они являются источниками металлоносных осадков (МО).

Внутреннее строение магматических тел: первичные структурно-текстурные и тектонические особенности.

Магматические горные породы.

Как показывает само название, магматические породы образуются в результате кристаллизации (застывания) магмы или лавы. Магма может застывать на глубине, под покровом вышележащих пород и на поверхности, изливаясь в виде лавы. Образовавшиеся на глубине породы называются интрузивными (плутоническими), а возникшие при остывании излившейся на поверхность лавы – эффузивными (вулканическими). В первом случае процесс остывания протекает очень медленно и вся магма успевает закристаллизоваться, поэтому образуются зернистые (полнокристаллические) горные породы. Во втором случае породы не всегда успевают полностью закристаллизоваться и в них часто присутствует стекло (неполнокристаллические). При извержениях в жерлах вулканических аппаратов часто в результате взрывов возникают скопления разнородного лавового материала. Такие образования называют экструзивными породами. Часть продуктов вулканических выбросов состоит из твердых или полурасплавленных раздробленных продуктов извержений (вулканический пепел и песок, лапилли и вулканические бомбы – в совокупности называемые пирокластическим материалом). В результате образуются горные породы, которые носят общее название вулканические туфы.

Для того, чтобы успешно научиться отличать эффузивные породы от интрузивных, а также магматические горные породы от осадочных и метаморфических, следует запомнить и научиться различать наиболее характерные структуры и текстуры магматических горных пород

Структуры. В зависимости от условий образования (на глубине или на поверхности) можно выделить две основные группы структур – неполнокристаллические и полнокристаллические. Первые характерны только для эффузивных пород, а вторые для интрузивных.

Среди неполнокристаллических структур можно выделить порфировые и афировые (стекловатые или скрытокристаллические). В порфировых структурах невооруженным глазом видны сравнительно крупные (хорошо различимые невооруженным глазом) кристаллы минералов (пироксенов, полевых шпатов, оливина, кварца и т.д.), кристаллизация которых произошла еще до излияния лавы на поверхность. Эти минералы, образовавшиеся в первую стадию, и как бы «плавающие» среди нераскристаллизованной или скрытокристаллической основной массы, называются порфировые выделения или фенокристаллы.

Среди полнокристаллических структур преобладают зернистые, среди которых по относительной величине зерен минералов можно выделить равномернозернистые (зерна слагающих их минералов имеют близкие размеры) и неравномернозернистые (величина одних зерен существенно – более, чем в 3-5 раз отличается от величины других). Неравномернозернистые полнокристаллические структуры интрузивных пород, в отличие от порфировых неполнокристаллических структур эффузивных пород называются порфировидными. Среди равномернозернистых полнокристаллических структур в зависимости от величины зерен минералов выделяются крупнозернистые ( средний размер выделений минералов более 5 мм), среднезернистые (размер выделений минералов 3-5 мм), мелкозернистые (размер выделений минералов 1-2 мм) и тонкозернистые (размер выделений минералов менее 1 мм). Об очень тонкозернистых плотных породах, отдельные зерна в которых с большим трудом различаются невооруженным глазом, говорят, что они имеют афанитовую структуру.

Среди структур интрузивных пород следует особо отметить пегматитовую (графическую или микрографическую) структуру, возникающую при одновременной кристаллизации двух минералов (обычно кварца и полевого шпата), закономерно прорастающих друг в друга. Примером служит пегматит (письменный гранит, еврейский камень), на отполированной поверхности которого как будто видны древние письмена, напоминающие надписи на иврите или арабскую вязь.

Текстуры. Интрузивные породы обычно имеют массивную текстуру. Эффузивные породы, кроме того, часто обладают пористой текстурой, которая возникает в лавах благодаря удалению газа из расплавов в момент его затвердевания. Пустоты имеют шарообразную или эллипсовидную форму. Если эти пустоты (поры) впоследствии заполняются каким-нибудь минералом (кальцит, халцедон, цеолиты и. т.д) или минеральным агрегатом, возникает миндалекаменная текстура.

Среди текстур различают однородную и неоднородные: такситовые, формирующиеся при расположении скоплений темно- и светлоокрашенных минералов в виде отдельных пятен и директивные (направленные), образующиеся при субпараллельной ориентировке удлиненных минералов, чередовании различных по цвету, структуре или составу полос (полосчатые). Для некоторых эффузивных пород (особенно кислых) характерна флюидальная текстура, связанная с течением магмы.

Прототектонический этап становления магматических массивов и его фазы.

Первичные

ориентированные структуры в плутонах

объединяются термином "прототектоника".

Под этим термином понимают структурные

элементы, возникшие непосредственно

при формировании массива, то есть, до

того, как они начали изменяться под

воздействием внешних сил. Ориентированные

структуры в плутонических массивах

делятся на две большие группы: 1)

прототектоника жидкой фазы, 2) прототектоника

твердой фазы. Прототектоника жидкой

фазы – структурные элементы, обусловленные

течением магмы непосредственно в

процессе образования массива.

Прототектоника твердой фазы – структурные

элементы, возникшие в отвердевшем

массиве при его остывании. Их формирование

связано, главным образом, с контракцией,

то есть, с уменьшением объема вещества

при остывании.

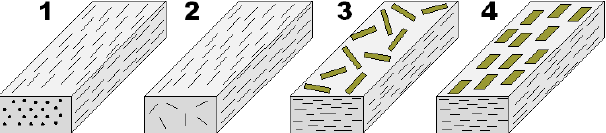

Прототектоника жидкой фазы 1) и 2) линейные текстуры течения

("линейность") – ориентированное, параллельное расположение удлиненных элементов породы: 1 – столбчатых, игольчатых и 2 – удлиненно-таблитчатых (кристаллов амфибола, плагиоклаза, длинных ксенолитов).

3) параллельные текстуры течения – "послойное" чередование пород различного состава или полос, обогащенных каким-либо одним или несколькими минералами (кварцем, полевым шпатом, роговой обманкой) либо параллельное расположение уплощенных минералов (слюд и т.п.).

4) параллельно-линейные текстуры течения – ориентированное, параллельное расположение удлиненных и уплощенных элементов породы (удлиненно-таблитчатых кристаллов полевых шпатов, вытянутых плоских ксенолитов).

1, 2. Ориентировка линейных текстур течения определяется только азимутом и углом падения линий течения. 3. Ориентировка параллельных текстур течения определяется только азимутом и углом падения поверхности течения. 4. Ориентировка параллельно-линейных текстур течения определяется двумя (!) элементами залегания: – азимут и угол падения поверхности течения, – азимут и угол падения линии течения, которая находится на поверхности течения.

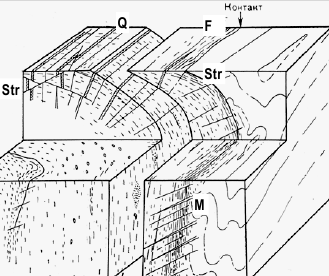

Прототектоника твердой фазы: 1.Поперечные трещины (Q) – ориентированы перпендикулярно линейности (F), обычно залегают круто. 2.Продольные трещины (S) – ориентированы параллельно линейности (F), обычно залегают круто. 3."Пластовые" трещины (L) – ориентированы параллельно поверхностям течения, ортогонально к поперечным и продольным, то есть, обычно залегают полого. 4.Диагональные трещины (Str) – ориентированы косо к линейности (F), обычно это сколы, залегают наклонно. 5.Краевые трещины (М) – иногда появляются в эндоконтактах массива, располагаются под углом к линейности и падают ( 20-40 ) вглубь массива.

Полосчатость и линейность как элементы прототектоники жидкой фазы. Чем могут быть представлены полосчатые и линейные текстуры.

("линейность") – ориентированное, параллельное расположение удлиненных элементов породы: 1 – столбчатых, игольчатых и 2 – удлиненно-таблитчатых (кристаллов амфибола, плагиоклаза, длинных ксенолитов).

3) параллельные текстуры течения – "послойное" чередование пород различного состава или полос, обогащенных каким-либо одним или несколькими минералами (кварцем, полевым шпатом, роговой обманкой) либо параллельное расположение уплощенных минералов (слюд и т.п.).

4) параллельно-линейные текстуры течения –

ориентированное, параллельное расположение удлиненных и уплощенных элементов породы (удлиненно-таблитчатых кристаллов полевых шпатов, вытянутых плоских ксенолитов).

1, 2. Ориентировка линейных текстур течения определяется только азимутом и углом падения линий течения. 3. Ориентировка параллельных текстур течения определяется только азимутом и углом падения поверхности течения. 4. Ориентировка параллельно-линейных текстур течения определяется двумя (!) элементами залегания: – азимут и угол падения поверхности течения, – азимут и угол падения линии течения, которая находится на поверхности течения.

Первичные трещины как элементы прототектоники твёрдой фазы. S- Q- L-трещины (по Х.Клоосу), причины возникновения и особенности проявления.

Прототектоника

твердой фазы: 1.Поперечные трещины (Q) –

ориентированы перпендикулярно линейности

(F), обычно залегают круто. 2.Продольные

трещины (S) – ориентированы параллельно

линейности (F), обычно залегают круто.

3."Пластовые" трещины (L) – ориентированы

параллельно поверхностям течения,

ортогонально к поперечным и продольным,

то есть, обычно залегают полого.

4.Диагональные трещины (Str) – ориентированы

косо к линейности (F), обычно это сколы,

залегают наклонно. 5.Краевые трещины

(М) – иногда появляются в эндоконтактах

массива, располагаются под углом к

линейности и падают ( 20-40 ) вглубь массива.

для

батолита

для

батолита

Выраженность различных типов трещин: 1. Поперечные трещины (Q) – выглядят как трещины отрыва, в них обычно и переходят (прямые, с шероховатыми, неровными поверхностями). Часто вмещают кварцевые жилы, дайки аплитов, пегматитов и т.д. 2.Продольные трещины (S) – обычно менее выражены, короче поперечных, часто бывают минерализованы. 3.Пластовые трещины (L) – хорошо выражены в апикальных частях массивов, где располагаются конформно контактам плутона. Часто вмещают пологие дайки аплитов, обычно по ним формируется матрацевидная отдельность. 4.Диагональные трещины (Str) – появляются не всегда, часто по ним развиваются маломощные зоны рассланцевания и зеркала скольжения. 5.Краевые трещины (М) – иногда появляются в эндоконтактах массива, располагаются под углом к линейности и падают ( 20-40 ) вглубь массива. Они вмещают дайковые серии 2 этапа. Не совсем понятно, можно ли вообще относить диагональные и краевые трещины к прототектоническим.

Прототектонические трещины формируются на протяжении всего времени остывания плутона, иногда пересекая и дайки первого этапа.

Использование прототектонических элементов для структурного анализа магматических тел.

Первичные ориентированные структуры в плутонах объединяются термином "прототектоника". Под этим термином понимают структурные элементы, возникшие непосредственно при формировании массива, то есть, до того, как они начали изменяться под воздействием внешних сил.

Задачи, которые решаются с помощью первичных плоскостных текстур:

1) Обнаружение и нанесение на геологическую карту плоскостных текстурных элементов. Позволяет установить или уточнить форму тел.

2) В случае сложного тектонического строения вулканогенных толщ наблюдения над плоскостными текстурами иногда дают единственную возможность разобраться в складчатой структуре исследуемого участка.

3) Плоскостные текстуры позволяют устанавливать подводящие каналы вулканов, так как упорядоченная вертикальная или круто ориентированная полосчатость и трахитоидность при удалении от жерла приобретают пологую ориентировку и становятся менее выдержанными.

4) По отсутствию связи между плоскостными текстурами стратифицированных и субинтрузивных вулканогенных образований устанавливаются субвулканические фации.