Глава 3

МАТЕРИАЛЫ К ПАТОГЕНЕЗУ И ТЕРАПИИ

ИПОХОНДРИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ

История развития взглядов на патогенез ипохондрических состояний и материалы - в особенности последнего времени (проблема боли, проблема сомато-психических связей), - которые имеют, если не непосредственное, то весьма близкое отношение к ним, так обширно представлены в литературе, что о систематическом и полном их изложении в рамках этой главы не приходится и думать. Впрочем, в этом нет и особой нужды, так как в ряде работ (диссертация Таубе, фундаментальная работа Яррейсса, монография Д. Д. Федотова) история вопроса изложена с достаточной полнотой.

Задачи исследования требуют, тем не менее, на основе анализа исторического развития проблемы выделить те узловые пункты, вокруг которых, - понятно, в динамике, в развитии, - центрируются усилия, направленные на выяснение патогенеза ипохондрии. Таких узловых вопросов, с нашей точки зрениями, три: это вопрос о связи между соматическими и психическими расстройствами в генезе ипохондрии, вопрос о конституциональном предрасположении к ипохондрии и вопрос о ее психогенезе.

Первый из этих вопросов, - о связи между соматическим и психическом в патогенезе ипохондрических состояний, — зародился, как известно, еще в древности и связывался различными старыми авторами с нарушениями то в органах брюшной полости (Гиппократ, Галлен, позже - Кабанис, Биша), то в нервной ганглиозной ткани (Серизи, Морель). Мы уже отмечали роль Ромберга в развитии взглядов на ипохондрию.

По Ромбергу «элементом» ипохондрии служит патологическое ощущение (сенестопатия), являющаяся, однако, проекцией не болезненно измененного органа, а патологической трансформацией, нормального ощущения, возникшей вследствие усиленной «интенции представления». Ромберг внес, таким образом, в идеи патогенеза ипохондрии черты нервизма, получившего вскоре свою полную и научившую разработку в трудах И. М. Сеченова. Учение И. М. Сеченова о «валовом чувстве», в которое сливаются неразличимые ощущения со стороны отдельных органов, стало основой представлвния о патогенезе ипохондрии не только для классиков отечественной психиатрии (С. С. Корсаков, В. Сербский), но и для наиболее прогрессивных психиатров Запада,того времени. Так, Волленберг, считая, как и многие другие его современники и предшественники, важнейшим фактором патогенеза ипохондрических состояний болезненное изменение самоощущения, уточняет свою мысль, примерно следующим, несомненно инспирированным И. М. Сеченовым, образом. Под самоощущением понимается то обобщенное, основанное на различных меняющихся раздражениях со стороны внутренних органов чувство, на котором основано восприятие нами нашего тела. В нормальном состоянии это чувство доходит до нашего мозга в качестве чего-то данного, неразложимого, и мы ничего не знаем о состоянии и функционировании отдельных органов. Это меняется при болезненных состояниях вследствие ненормальной готовности центральных чувствительных областей воспринимать не только малейшие патологические, но и самые слабые физиологические раздражения, связанные с телесными органами. Эти раздражения воспринимаются качественно и количественно измененными, иллюзорными, но могут быть и галлюцинаторные восприятия, когда ничто периферическое им не соответствует. Центральные изменения, лежащие в основе этого, еще не выяснены. Тем не менее, представляется вероятным, что речь идет о патологических расстройствах функций коры, в особенности чувствительных центров, реакция которых изменена в смысле повышенной раздражимости.

Мы дали подробное изложение воззрений Волленберга потому, что, заключая в себе прогрессивное, сеченовское, оно вместе с тем наглядно демонстрирует пробел в научной разработке этого вопроса, пробел, восполнение которого стало возможным лишь с открытиями И. П. Павлова и его школы. Пробел этот касается механизма эффекторной части реакции. И по Ромбергу, и по Волленбергу, и по С. С., Корсакову, и В. Сербскому «раздраженнем», лежащим в основе сенестопатий или даже (по Волленбергу) галлюцинаций общего чувства, являются нормальные, воспринимаемые обычно в виде «валового чувства» ощущения со стороны внутренних органов. Какой механизм, какие изменения в коре преобразовывают это нормальное чувство, сообщают ему характер телесных «иллюзий» (сенестопатий) и галлюцинаций? На этот вопрос никто из авторов того времени научно обоснованного ответа дать не мог: для Ромберга, это - некая «интенция представления», для Волленберга - «психическая гиперстезия», для С. С. Корсакова и В. Сербского — «ocoбoe сосредоточенное внимание».

Обоснованный ответ на этот вонрос и не мог быть дан, так как не было еще учения И. П. Павлова, не был решен вопрос о механизмах нормального и патологического рефлексообразования, о деталях нейродинамики - фазах, застойности и пр.

Разработка этих вопросов, связанная, с именем И. П. Павлова и его школы, знаменовала собою новый этап в разработке патогенеза ипохондрических состояний. Огромное количество экспериментальных исследований (К. М. Быкова и его школы), В. Н. Черниговского, Э. Ш. Айрапетяна, H. А. Подкопаева, А. Т. Пшоника, М. А. Усиевича и многих других, посвященных раскрытию взаимоотношений между корой и внутренними органами, имеют ближайшее отношение к вопросам патогенеза ипохондрии. Не случайно ряд крупных физиологов, занимающихся этой проблемой, в процессе ее разработки специально останавливались на ипохондрических состояниях, высказывали свою точку зрения на их патогенез и тем самым стимулировали поиски психиатров в указанном этими физиологами направлении. В первую очередь следует остановиться на предположениях, высказанных в этом отношении В. Н. Черниговским и А. Т. Пшоником.

Ряд экспериментальных фактов, полученных В. Н. Черниговским в его лаборатории им самим и его сотрудниками (Гугель-Морозовой, Душко, Синельниковым и др.), а именно усиление висцеровисцеральных рефлексов с одних органов на другие после разрушения центральной нервной системы, усиление рефлексов на кровообращение при раздражении интероцепторов после децеребрации на уровне задних двухолмий и ряд других экспериментальных явлений, привели его к заключению, что «пока кора и, вероятно, подкорковые центры бодрствуют или не нарушена анатомическая связь с ними

внутренних органов, интароцептивные рефлексы выявляются несколько хуже... Освобождение интероцептивных рефлекторных дуг из под влияния высших отделов центральной нервной системы... создает особо благоприятные условия для их деятельности». В полном соответствии с таким представлением стоят опыты Ковалевой, получившей угнетение интероцептивных рефлексов при повышении возбудимости центральной нервной системы. Все это хорошо согласуется с общим представлением о действии высших центров на центры, расположенные ниже. Это, по мнению В. Н. Черниговского, дает материал для понимания некоторых явлений в клинике психических заболеваний. «Не будучи клиницистом», пишет он, «и совершенно не претендуя на достоверное истолкование... ипохондрических явлений, мы не можем удержаться от соблазна высказать предположение о возможном их генезе. Можно думать, что в этих случаях имеется временное подавление задерживающей функции высших отделов центральной нервной системы в результате функционального ее ослабления. Именно вследствие этого те импульсы с внутренних органов, которые постоянно доходят до коры, но не включаются в сферу сознания, пробивают теперь сюда дорогу и овладевают им... Нельзя, конечно, исключить и другую возможность - изменения чувствительности самих интероцепторов, возникновения в них возбуждения при таких условиях, при которых в норме оно никогда не бывает».

Сущность этой концепции В. Н. Черниговского переносит центр тяжести патогенеза ипохондрических состояний с периферии в кору. Для возникновения, ипохондрического синдрома нет, по этой, концепции, необходимости в том, чтобы ииформация из внутренних органов была обязателыно первично патологична, чтобы импульсация с внутренних органов была первично чрезмерной, чрезвычайной. При соответственных изменениях в функционировании самой коры при подавлении задерживающей функции ее, по В. Н. Черниговскому, нормальная импульсация со стороны внутренних органов тоже может центрально так извращаться, что они «овладевают» сознанием.

Эта концепция, центрально-нервная, основанная на признании, решающего значения в возникновении ипохондрических состояний нейродинамических нарушений в коре, послужила стимулом к лабораторным исследованиям ипохондрических состояний методиками, используемыми в настоящее время в клинике с целью выяснения характера нейродинамических нарушений (С. 3. Пащенков, Н. А. Саванели др.). И что же? Ничего характерного для ипохондрического состояния, ничего отличного от того, что дают эти исследования при психических расстройствах, вообще (тормозное состояние коры, нарушение взаимоотношений сигнальных систем), эти исследования не дали.

Именно поэтому исследования патогенеза ипохондрических состояний все больше и больше уходили в сторону поисков лабораторных подтверждений особенностей нарушения нейродинамики, характеризующих, именно ипохондрические состояния и не имеющих места при неипохондрических состояниях.

В этом отношении очень большую роль сыграли исследования школы К. М. Быкова, в частности работы А. Т. Пшоника, по вопросу о взаимоотношениях между экстеро- и интероцептивными рефлексами. Они основаны на установленном К. М. Быковым положении о том, что дезорганизованная информация из внутренней среды, даже если она уже исчезла, способна на долгий срок вывести из равновесия сложившиеся в коре взаимоотношения между возбуждением и торможением в экстероцептивных полях коры мозга. А. Т. Пшоник, экспериментируя методом плетизмографии с интеро-и экстеро-

раздражениями, нашел, что «когда интероцептивный путь уже сформирован, интероцептивные сосудистые условные рефлексы выработаны и закреплены до состояния стойких условных рефлексов, последние почти не поддаются угашению и, наоборот, начинают угнетать, тормозить связанные с ним экстероцептивные сосудистые рефлексы, создавая в коре доминирующий очаг восприятия интероцептивных импульсов. Такое экспериментально вызванное состояние сопровождается часто асимметрией сосудистых, реакций с обеих рук, позывами к рвоте, плохим самочувствием испытуемых и представляет сбою явление характера «экспериментальных неврозов», которое проливает свет на распространенные в медицинской практике... ипохондрические синдромы, обусловленные дезорганизованной информацией из внутренней среды - назойливыми и навязчивыми интероцептивными ощущениями, прорвавшимися в сферу сознания».

Концепция А. Т. Пшоника открыла новые возможности понимания патогенеза ипохондрических состояний. Сущность ее можно было бы сформулировать так: ипохондрик, это - человек, у которого, вследствие имевшей в жизни место патологической импульсации со стороны внутренних органов (по В. H. Черниговскому, - все равно, первично, - при патологическом раздражении внутренних органов, или вторично, - от нарушения нейродинамики в коре с преобладанием расстройств в области анализатора внутренней среды), создалось стойкое преобладание, неугашаемая «готовность» к образованию интероцептивных условных рефлексов с угнетением экстероцептивных, - механизм, работа которого проявляется особенно выразительно в патологических состояниях, когда рефлексообразование вообще нарушается.

Такого рода представление об особенностях нейродинамики при ипохондрических состояниях подтверждалось лабораторными исследованиями Ю. Е. Сегаль, проведенными частично совместно с А. Т. Пшоником, которые показали, что при выработке сосудистых реакций у ипохондриков на экстеро- и интерораздражители, последние всегда преобладают у этих больных над первыми.

Но так как работа Ю. Е. Сегаль и А. Т. Пшоника касалась лишь четырех больных с ипохондрией и проводилась без контрольной группы, мы сочли необходимым повторить их исследование на большом количестве испытуемых, с привлечением к исследованию контрольных групп (здоровых и больных с неипохондрическими синдромами).

Методика плетизмографии, которою пользовались Ю. Е. Сегаль и А. Т. Пшоник, потребовала однако решения ряда дополнительных задач. Hecмотря на то, что плетизмография, как методика лабораторного исследования высшей нервной деятельности получила огромное распространение в психиатрии (А. Моссо, Истомин, Догель, А. Черевков, И. С. Цитович, А. Ф. Чалый, Б. Л. Ландкоф и А. А. Шифрина, В. П. Протопопов, Л. Д. Тулубьева, Ф. А. Цукрович-Закшевская, А. А. Рогов, Е. И. Розова и Н. Н. Трауготт, Н. Н. Станишевская, В. Л. Ефименко, Л. А. Рейсер и др.), многие вопросы природы получаемых данных и их интерпретация остаются недостаточно ясными.

Недостаточно ясной, в первую очередь, является сущность отклонений, наблюдаемых при плетизмографии; она разными авторами трактуется по-разному. Одни (А. А. Рогов и др.) относят их за счет нейродинамических расстройств в коре головного мозга, другие, следуя за точкой зрения, высказанной А. Черевковым еще в 1892 г., - за счет автоматической деятельности ниже коры расположенных уровней, третьи - за счет нарушения взаимодействия ковры и подкорки, понимаемого, однако, по-разному: то, как выражение индукционных отношений, то, как выражение иррадиации.

Различно, далее, отношение к диагностической ценности получаемых при плетизмографии данных. Известно, что большинство авторов, исследовавших методикой плетизмографии больных шизофренией (подробно об этом — в диссертации О. П. Вертоградовой) нашли, что плетизмографическая кривая у них «ненулевая», ареактивная, т. е., что отсутствуют длинные («корковые») волны, отсутствуют безусловные сосудистые реакции на любые раздражители, условные реакции не вырабатываются, несмотря на большое, количество подкреплений. Все это рассматривается, как выражение того, что нервные клетки больных шизофренией обнаруживают повышенную тормозимость, причем ощутствие безусловных рефлексов указывает на распространение торможения и на подкорковые области.

Этого рода расстройство нейродинамики, обнаруживаемое в лаборатории не только с помощью плетизмографии, но и с помощью других методик, послужило основанием для некоторых клиницистов рассматривать полученные данные в качестве особенностей, свойственных только шизофрении. Так, И. Ф. Случевский в своем докладе участникам корсаковской сессии (1954 г.) утверждал следующее: «Изучая ряд экспериментальных работ... мы видим, что они констатировали свойственную шизофрении особенность, выражающуюся в иррадиации запредельного торможения с высших инстанций коры на подкорку... Их данные подтверждаются проведенными исследованиями наших сотрудников и мы полагаем, что эти закономерности и составляют ту характерную для шизофрении особенность, которая отличает ее от других психических заболеваний».

В этом высказывании заключено признание за лабораторными данными, обнаруживающими иррадиацию запредельного торможения с высших инстанций коры на подкорку, специфичности, неповторяемости при других психических заболеваниях.

Между тем, на той же корсаковской сессии Е. А. Попов подчеркивал, что патогенетическая основа клинических проявлений шизофрении, выражающаяся в торможении разных степеней интенсивности и экстенсивности, первоначально развивающемся в, коре и иногда спускающемся по стволу, дает лишь общую характеристику патологического процесса, а никак не специфическую.

Что, касается частного вопроса плетизмографии, то против специфичности получаемых с ее помощью данных говорит хотя бы то, что так называемые ареактивные плетизмопрафические кривые оо всеми свойственными им особенностями (невыраженность безусловных рефлексов, трудность выработки условных и пр.), представляющимися многим. специфичными для шизофрении, были получены не только при других психических болезнях (А. Т. Пшоник и В. С. Куликова, С. Х. Мусаэлян и М. М. Коротова, А. А. Рогов и др.), но и при соматических страданиях (Т. И. Орлова, К. Н. Замыслова, Л. Г. Ахнянская и др.).

Bce это потребовало проверки не только основанных на плетизмографических данных выводов А. Т. Пшоника относительно, якобы, специфического для ипохондрии взаимоотношения между экстеро- и интероцепцией, но и ряда более общих вопросов, касающихся как специфичности плетизмопрафических данных при шизофрении, так и их патофизиологической сущности.

С этой целью мы подвергли лабораторному исследованию с помощью плетизмопрафической методики четыре группы больных и одну группу здоровых, каждая по 40 человек (всего 200 человек). Группы больных подбирались нами с практически максимально возможным соблюдением их однородности, т. е. в каждую группу отбирались больные с примерно одинаковой давностью заболевания, одинаковым типом течения, находившихсяна одинаковом этапе течения болезни, в психопатологически одинаковом состоянии и пр. В первую группу были включены больные параноидной шизофренией, во вторую - больные вяло текущей шизофренией, в третью - больные алкогольной энцефалопатией и в четвертую - больные травматической энцефалопатией. Кроме того, мы исследовали по несколько человек больных с другими психическими заболеваниями (инволюционный и маниакально-депрессивный психоз, сифилис мозга, прогрессивный паралич, эпилепсия и пр.), главным образом, для сравнения «фоновых» плетизмограмм.

Исследования проводились в лаборатории с соблюдением необходимых условий, в большинстве случаев - многократно, с помощью пальцевого плетизмографа системы Вотчала. Изучалась безусловно-рефлекторная и условно-рефлекторная деятельность с применением экстеро- (свет, звук, слово) и интеро- (холод и тепло на живот и внутрь) раздражителей как в обычном состоянии больных, так и в условиях дачи им во время исследования различных фармакологических агентов (препараты брома, кофеин, хлоралгидрат, пантопон, инсулин и аминазин) в разных дозировках.

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛА

а) Характер «фоновой» плетизмограммы.

«Нулевые» (ареактивные) плетизмограммы, характеризующиеся отсутствием длинных, «корковых», волн, и сосудистых реакций на безусловные раздражения (рис. 1),

оказались представленными, наряду с «волнистыми», «реактивными» (наличие длинных «корковых» волн, выраженная реакция на безусловный раздражитель - см. рис, 2), во всех группах больных и в группе здоровых. Частота их по группам представлена в таблице 1.

Из таблицы видно, что «нулевые» (ареактивные) плетизмограммы в группах больных шизофренией встречаются значительно чаще, чем в группе здоровых и в группе больных алкогольной и травматической энцефалопатией (последние занимают среднее положение между группами больных шизофренией и здоровыми). Это позволяет сделать общий вывод, что нарушение нейродинамики, характеризующееся преобладанием торможения с иррадиацией тормозного процесса с коры на подкорку (отсутствие сосудистого безусловно-рефлекторного реагирования на внешние раздражения) встречаются чаще и, может быть, интенсивней при шизофрении, чем при заболеваниях, в основе которых лежит тоже энцефалопатия, но экзогенного происхождения. Данные таблицы, однако, с убедительностью показывают, что эти нейродинамические особенности ни в какой мере не могут рассматриваться в качестве специфических, свойственных только шизофрении, так как они встречаются не только при этой болезни, но и y здоровых, являясь, таким образом, выражением не только болезненного процесса, но и типа высшей нервнои деятельности.

Что эти особенности не являются специфичными для шизофрении доказывается также материалами исследования с помощью плетизмографии небольших групп больных, не вошедших в таблицу: нулевые» плетизмограммы мы получили у больных прогрессивным параличом, эпилепсией, артериосклерозом, сифилисом мозга, инволюционной меланхолией, циркулярной депрессией, сенильной парафренией (см. рис. 3).

Более того, плетизмографические данные не дифференцируют и тяжести, злокачественности шизофренического процесса: из таблицы видно, что частота «нулевых» плетизмограмм в группе вяло текущей и параноидной шизофрении, примерно одинакова.

б) Сущность «нулевых» плетизмограмм.

Выше уже говорилось о том, что по вопроцу о природе «нулевых» плетизмограмм в литературе нет единой точки зрения. С целью посильного выяснения этого вопроса, мы регистрировали плетизмограмму у некоторых больных параноидной шизофренией (у которых, как было выяснено выше, «нулевые» плетизмограммы встречаются наиболее часто), в условиях дачи им различных воздействующих, на разные инстанции (кору, подкорковые образования, ретикулярную формацию), фармакологических агентов (препараты брома, кофеин, хлоралгидрат, пантопон, инсулин, аминазин) в разных дозировках.

Полученные данные показали, во-первых, что введение больным параноидной шизофренией препаратов брома и кофеина в различных, допустимых дозах, а также одновременное введение этих медикаментов в различных соотношениях, никакого воздействия на их «нулевую» плетизмограмму не оказывает; во-вторых, что все примененные нами фармакологические средства, если они применялись в дозировках, не приводивших к сну, также на характер «нулевой» плетизмопраммы влияния не оказывали.

Наступление же сна, вне зависимости от того, каким фармакологическим агентом (пантопон, хлоралгидрат, аминазин) оно не стимулировалось, неизменно вызывало изменение плетизмограммы в направлении, иллюстрируемом рис. 4.

![]()

Мы видим, что с наступлением сна, - независимо от качества фармакологического агента его вызвавшего, «ненулевая», ареактивная плетизмограмма становится «волнистой», реактивной (появляются длинные «корковые» волны и выраженная безусловная реакция на холод, ранее отсутствовавшие). Изменение характера плетизмограммы прекращается, она становится снова «нулевой» и ареактивной, при двух обстоятельствах: 1) когда больной просыпается и, стало быть, нейродинамические взаимоотношения в его мозгу восстанавливаются в таком виде, в каком они были до засыпания, и 2) когда сон достигает наркотической глубины, т. е. когда торможение распространяется и на ближайшую подкорку. Последнее мы могли наблюдать как во время непрерывной регистрации плетизмограммы в течение всего сеанса инсулиновой коматозной терапии, так и при регистрации плетизмограммы в случаях передозировки снотворных.

Полученные данные, как нам представляется, позволяют склониться в пользу трактовки сущности плетизмографии, сформулированной еще в 1892 г. А. Черевковым. Любая «нулевая», ареактивная плетизмограмма «нормализуется» во сне, когда корковая деятельностьзатормаживается. В условиях сна автоматическая функция подкорковых инстанций проявляется Наиболее свободно и определяет собою «волнистость» и реактивность плетизмограммы. Это подтверждается тем, что при угнетении подкорки, - при распространении торможения и на нее, как это наблюдается при наркотическом сне и инсулиновой коме, - ее автоматическая деятельность подавляется и плетизмограмма снова становится «нулевой» и ареактивной.

Отсюда можно сделать вывод, что исходная «нулевая» ареактивная плетизмограмма у психически больных (мы оставляем в стороне индивидуальные особенности у здоровых) является выражением коркового угнетения автоматической функции подкорковых образований либо по механизму отрицательной индукции, либо по механизму иррадиации торможения. Так как нам не удалось наблюдать ни одного больного, у которого бы под влиянием вызванного фармакологическим агентом сна, плетизмограмма не нормализовалась (для контроля нами были проделаны опыты и с больными в состоянии кататонического ступора), то первый из этих механизмов, а именно механизм отрицательной индукции, имеет за собою значительно более веские экспериментальные подтверждения.

С точки зрения интересующего нас вопроса о патофизиологической основе ипохондрических состояний приведенные исследования представляют тот интерес, что при сопоставлении данных плетизмографии, полученных от ипохондрических и неипохондрических больных, мы не смогли обнаружить никакой разницы: ипохондрические, как и неипохондрические больные шизофренией реагировали на засыпание одним и тем же образом, т. е. при засыпании их «нулевые», ареактивные плетизмограммы нормализовались - становились «волнистыми» и реактивными.

в) Особенности образования условных pефлексов. Обширная литература, посвященная лабораторной выработке условных рефлексов у больных шизофренией (сводки даны у Д. А. Кауфман, Н. Н. Трауготт), показывает, что условные рефлексы, в особенности со второй сигнальной системы, вырабатываются у них с большим трудом, требуется очень большое количество безусловных подкреплений, а часто не вырабатываются вовсе.

Наши данные, полученные с помощью плетизмотрафии, подтверждают эти наблюдения: из 20 больных шизофренией (10 - ипохондрических и 10 - неипохондрических), у которых мы пытались выработать условные рефлексы, нам это удалось, несмотря на большое количество подкреплений (до 100), только y троих. У этих больных условные рефлексы как с первой, так и со второй сигнальных систем выработались довольно легко.

Эти данные представляются интересными в следующем отношении: ни у одного из больных, у которых исходная плетизмограмма характеризовалась, как «нулевая», условные рефлексы выработать не удалось; наоборот, у всех троих, у которых условные рефлексы выработались с относительной легкостью, «фоновая» плетизмограмма была нормальной, - волнистой и реактивной. Однако, при этом нельзя установить никакого различия между группой ипохондрических и неипохондрических больных шизофренией: из 10 больных неипохондрической шизофренией условные рефлексы легко выработались у двух; из 10 больных с ипохондрической шизофренией - у одного.

Нам не удалось обнаружить различий между больными ипохондрической и неипохондрической шизофренией и в отношении легкости (скорости) образованиия условных рефлексов на интероцептивной основе по сравнению с экстероцептивной. Рис. 5. показывает, что некоторые больные ипохондрической шизофренией образуют условнорефлекторныесвязи на экстроцептивные раздражители легче и скорее, чем на интероцептивные, в то время как неипохондрические больные и даже некоторые здоровые (рис. 6) обнаруживают обратимую тенденцию.

Мы видим, таким образом, что лабораторная плетизмографическая методика не обнаруживает дифференциации между ипохондрическими и неипохондрическими больными шизофренией ни в области общей характеристики нейродинамики, ни в области рефлексообразования, в частности, на основе интеро- и экстерораздражений.

Отсюда, однако, не следует, что особенности патофизиологии ипохондрических состояний вообще отсутствуют. На их наличие указывал еще И. П. Павлов. В «Пробе физиологического понимания навязчивого невроза и паранойи» он писал следующее: ...«болезненное состояние какого-нибудь органа или целой системы могут посылать в соответствующие корковые клетки, в определенный период времени или постоянно, беспрестанное или чрезмерное раздражение и таким образом произвести в них, наконец, патологическую инертность - неотступное представление и ощущение, когда потом настоящая причина уже перестала действовать... Указанные причины могли концентрировать патологическую инертность раздражительного процвсса в разных инстанциях коры полушарий - то в, клетках, непосредственно воспринимающих раздражения как от внешних, так и от внутренних агентов (первая сигнальная система действительности), так в разных клетках словесной системы (вторая сигнальная система) и притом в обеих инстанциях в различных степенях интенсивности: раз на уровне представлений, в другой - доводя интенсивность до силы реальных ощущений».

Давая такое полное патофизиологическое объяснение ипохондрическим состояниям, делая при этом понятным возникновение как идеопатических («на уровне представлений»), так и сенсопатических («доводя интенсивность до силы реальных ощущений») компонентов ипохондрического синдрома, И. П. Павлов был, однако, далек от однозначного сведения всего патогенеза ипохондрических состояний к одному фактору, в частности к болезненному состоянию внутренних органов. В этом смысле очень большой интерес представляют высказывания И. П. Павлова в отношении ипохондрических больных, приводимые А. С. Чистовичем. При демонстрации им И. П. Павлову больной (Антон.), у которой после гриппа возникло галлюцинаторно-параноидное состояние с обилием сенсопатий и идеями о том, что она делается калекой (по-нашему, - параноидно-ипохондрическая шизофрения), И. П. Павлов сказал: «У нее изменены, конечно, рецепторные клетки в коре. Периферические раздражения остались такие же, как у нас, а кора воспринимает иначе, в искаженном виде». И дальше: «...Тут, прежде всего, разлитая (подчеркнуто нами Г. Р.) вещь и общая чувствительность, и кожная, и кинестетическая и т. д. нарушены...».

И. П. Павлов, как мы видим, допускал, что в основе ипохондрических состояний, в частности при шизофрении, может лежать не только патологическая импульсация со стороны болезненно измененныхвнутренних органов, но и первичные центрально-нервные расстройства, нарушающие отражение всей объективной действительности в целом (.. «и общая чувствительность, и кожная, и кинестетическая, и т. д. нарушены...»).

Почему эти центрально-нервные расстройства в одних случаях (при отсутствии ипохондрии) нарушают анализ только внешней среды, а в других (при наличии ипохондрии) и внутренней, остается неясным.

Этот основной вопрос патогенеза ипохондрии имеет длинный ряд попыток решения, - от фрейдистких до стремящихся использовать достижения современной материалистической патофизиологии. Нет нужды останавливаться здесь, на фрейдистских концепциях патогенеза ипохондрических состояний — они не выходят за рамки «подсознательного», «сексуальных комплексов»; для Шильдера, например, ипохондрический синдром, это «телесная деперсоиализация с сексуальным, невротическим комплексом», а напряжение мышц при ипохондрических жалобах, это - «выражение эрекции».

Заслуживает внимания точка зрения, усматривающая особенности патогенеза ипохондрических состояний в том, что болезненный процесс развивается у личностей определенного конституционального склада. Истоком этой концепции можно, пожалуй, считать точку зрения Кана. Обсуждая генез ипохондрии психопатов, он ставит на первый план особенности личности в виде относительного или абсолютного «понижения телесного тургора и снижения жизни впечатлений». Это - легко утомляющиеся, склонные и постоянной пассивности и пониженному настроению люди, нередко с чертами педантичности в характере. Среди них часты сексуальные ипохондрики, кишечные ипохондрики. У всех них, по мнению Кана, дело идет о пассивно-артистическом характере с повышенным отнесением к себе всего, что они слышат о болезнях и здоровьи. Такого рода психопатический склад личности определяет, по мнению ряда авторов (Браун, Леонгард и др.), склонность к ипохондрическому типу реагирования при любых болезненных состояниях, вне зависимости от их этиологии.

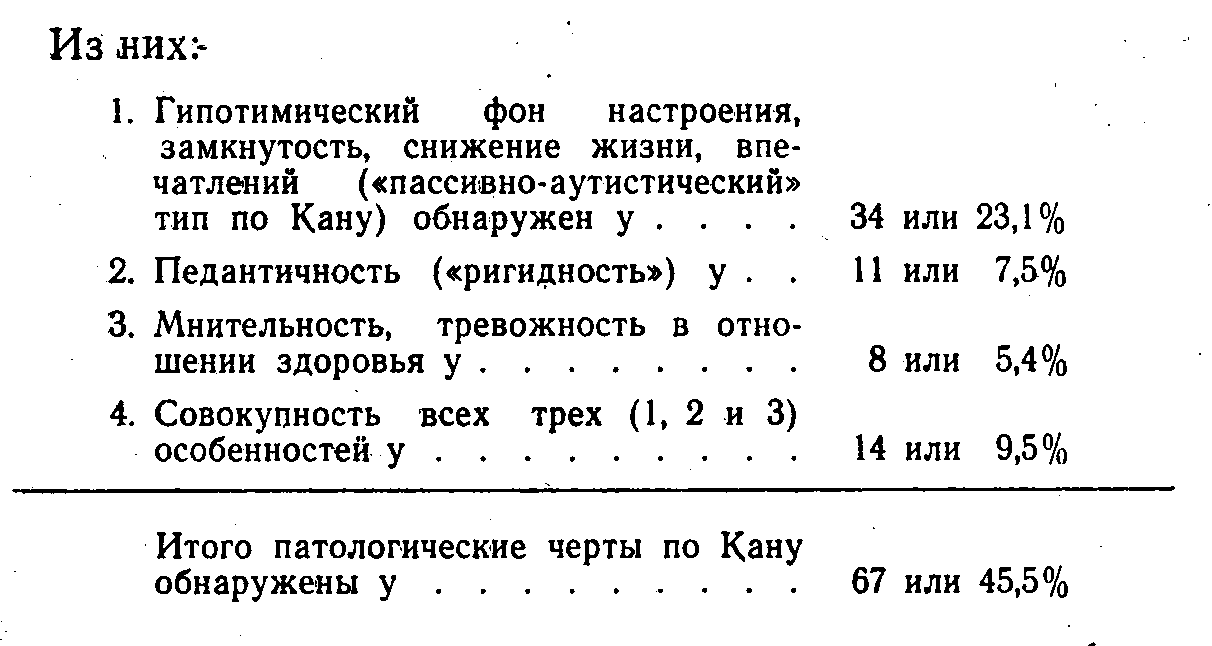

С целью проверки значимости этого фактора в патогенезе ипохондрической шизофрении мы, путем тщательного опроса самих наших 200 больных и их родственников, сделали попытку выяснить, как часто встречаются среди них личности с чертами, описанными Каном. В качестве контроля мы обследовали других 200 больных шизофренией со сходным течением болезни (вяло текущая, параноидная и депрессивно-параноидная форма), у которых в картиие болезни никаких ипохондрических явлений не отмечалось. Ниже приводимая таблица характеризует полученные результаты.

Достоверные данные о преморбидных характерологических особенностях получены в отношении 147 больных ипохондрической шизофренией.

На первый взгляд полученные данные (около половины больных с преморбидными чертами в духе ипохондрических психопатов Кана) импонируют, как весьма внушительные. Однако, при ближайшем рассмотрении оказывается, что полное совпадение преморбидных особенностей наших больных с типом ипохондрических психопатов Кана («пассивно-аутистичесиий» тип с педантичностью и мнительностью в отношении собственного здоровья) ничтожно мал, - он равен всего 9,5%.

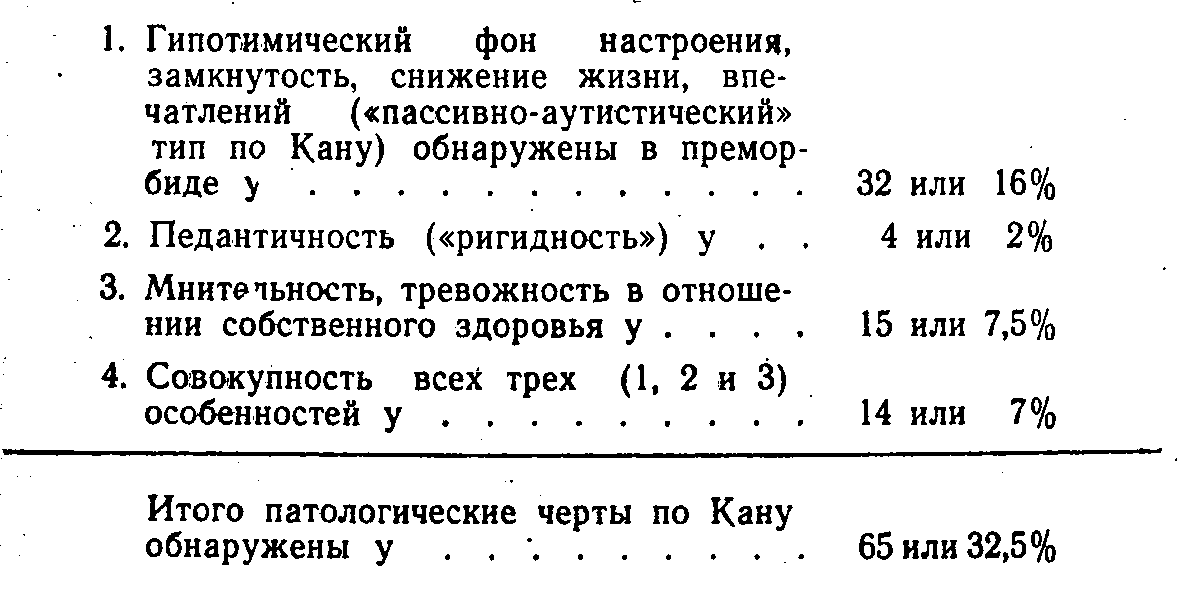

Особенно сомнительным становится значение преморбидных особенностей в патогенезе ипохондрической шизофрении, если сравнить приведенные выше данные с данными, полученными при исследовании больных неипохондрической шизофренией.

Из 200 обследованных больных неипохондрической шизофренией:

Совершенно ясно, что при таком незначительном статистическом преимуществе группы больных ипохондрической шизофренией над неипохондрической серьезно говорить о патогенетическом значении премофбидных особенностей для ипохондрической шизофрении нельзя.

Мы хотели бы здесь, попутно, остановиться еще на одном вопросе, относящемся к проблеме «преморбид-психоз»: среди наших 290 больных ипохондрической шизофренией нами обнаружено 35 (17,5 %) с отчетливыми явлениями легкой дебильности. Тем не менее, мы не считаем это основанием для интерпретации ипохондрии, как примитивного типа реагирования в духе известной концепции Кречмера.

Нет у нас оснований считать, как это делает Клейст и его школа (Леонгард, Нелле и др.), что ипохондрический вариант шизофрении определяется наследственно. Наследственная отягощенность шизофренией представлена среди наших больных ипохондрической шизофренией (по прямой и боковой линиям) в 28% случаев; ипохондрическая шизофрения имела место только в 2,7%. В контрольной (неипохондрической) группе больных шизофренией мы нашли, соответственно, следующие показатели: общая,ниследственная отягощенность шизофренией 29,5%, ипохондрической шизофренией 1%. Естественно, что при столь ничтожной разнице между исследуемой и контрольной группами говорить о специфичности, наследственного фактора при ипохондрической шизофрении неприходится.

Мы видим, таким образом, что на нашем материале наблюдений конституционально-наследственная концепция патогенеза ипохондрической шизофрении подтверждення не находит.

Обратимся к концепциям, уделяющим существенную роль в патогенезе ипохондрической шизофрении нажитым факторам. Одна из наиболее разработанных концепций этого рода принадлежит С. Г. Жислину. Сущность его учения о так называемых «реакциях патологически измененной почвы» заключается в том, что различные психические заболевания, - в числе их прежде всего шизофрения и маниакально-депрессивный психоз, - могут приобретать особое течение, если у соответствующих больных, хотя бы в отдаленном прошлом, имелись ревматизм, сепсис, некоторые другие соматические заболевания (эндокринные, почечные), менинго-энцефалиты, другие органические заболевания центральной нервной системы или их совокупность. Перенесенные в прошлом заболевания, давно отзвучавшие и не оставившие

заметного клинического следа, могут, тем не менее, вести к изменению функционирования головного мозга. Изменение коркового функционирования, вызванное этими патогенными факторами, может никогда себя не обнаруживать без присоединения какого-либо психического заболевания; но при возникновении такого заболевания (которое к перенесенному соматическому страданию может не иметь никакого отношения) оно обнаруживается в полной мере и проявляется в качественном измененни симптоматики, свойственной данному психическому заболеванию; его клинической картины и течения.

Автор подчеркивает, что при этом дело идет не о добавочной экзогенной симптоматике («экзогенной патопластике»), которая связана обычно с действием острых инфекций или интоксикаций, предшествующих психическому заболеванию: здесь нет никаких добавочных наслоений, а имеется своеобразие симптоматики самой психической болезни, изменение ее клинической картины. Последнее, при этом, обусловлено не личностными (конституциональными) особенностями, которым придавалась решающая роль в развитии атипичных вариантов психической болезни, в частности шизофрении (так называемых «шизофрений на гетерономной почве»), а особенностями нажитыми, созданными действием определенных соматических факторов.

Сам С. Г. Жислин не указывает прямо, на ипохондрическую шизофрению, как на атипичный вариант последней, патогенетически связанной с «изменеиной почвой». Но так как наши клинические исследования привели нас к убеждению, что ипохондрическая шизофрения является не самостоятельной формой этой болезни, а лишь вариантом соответственных форм неипохондрической шизофрении, то в поисках патогенеза ипохондрического видоизменения классических форм шизофрении естественно было обратиться к концепции С. Г. Жислина, тем более, что среди особенностей видоизменения симптоматики шизофрении, определяемых с его точки зрения «измененной почвой», он указывает на усилие в клинической картине сенсопатического компонента, в том числе сенестопатий и галлюцинаций общего чувства, столь характерных для ипохондрической шизофрении.

Поводом к проверке того, не является ли ипохондрическая шизофрения «атипичным» вариантом, обусловленным «патологически измененной почвой», послужило для нас еще два указания С. Г. Жислина. Характеризуя особенности, которые приобретает шизофрения «на патологически измененной почве», С. Г. Жислин особенно подчеркивает две: первую, заключающуюся в том, что клиническая картина приобретает «какой-то гиперболический, характер», - сенсопатии, в том числе сенестопатии и галлюцинации общего чувства «выступают здесь со значительно большей резкостью и грубостью, с большей протопатической силой, с более выраженным и грубым болевым сопровождением», и вторую, заключающуюся в том, что «часто отмечается известное несоответствие между имеющейся продуктивной симптоматикой, гиперболически яркой и

богатой, и изменениями личности, весьма слабо выраженными, иногда лишь намеченными».

Как известно, обе указанные особенности весьма характерны для ипохондрической шизофрении, - именно здесь мы часто встречаемся с алгическими сенсопатиями, с одной стороны, и с нерезким выражением черт шизофренического изменения личности, - с другой.

Пользуясь тем, что вследствие своеобразия нашего клинического материала, мы с особой тщательностью собирали соматический анамнез и что мы располагаем контрольной (неипохондрической) группой больных шизофренией, мы поставили перед собою задачу выяснить, во-первых, преобладают ли в группе больных ипохондрической шизофренией (по сравнению с контрольной) лица, вообще много и часто соматически болевшие и, во-вторых, преобладают ли в этой группе лица, перенесшие в прошлом как раз те соматические заболевания, на которые специально указывает С. Г. Жислин, как на заболевания, чаще всего способствующие созданию «патологически измененной почвы» (ревматизм, сепсис, эндокринные расстройства, менингоэнцефалиты и др. заболевания центральной неровной системы).

Результаты сведены в ниже приводимой таблице.

Как видно из таблицы, ни о каком преобладании болезненности, как общей, так и избирательной, в группе больных ипохондрической шизофренией говорить не приходится. Наоборот, общая болезненность (гриппом, например) в группе неипохондрической шизофрении представлена несколько большим процентом, чем в группе ипохондрической шизофрении, а специальные заболевания (ревматизм, эндокринные расстройства, менингоэнцефалиты, травмы головы), на которые указывает С. Г. Жислин, представлены в обеих группах одинаково, иногда даже с незначительным перевесом в неипохондрической группе.

Статистическая обработка материала не дает нам, таким образом, оснований для построения патогенетических концепций ипохондрической шизофрении в том духе, что перенесенные в жизни соматические заболевания, их частота, тяжесть и этиология, создают какую-то «особую почву», определяющую именно ипохондрический вариант течения шизофрении. Не могли мы обнаружить среди своих наблюдений и казуистики, которая бы давала нам основание для такого рода предположений.

Полученные нами данные, касающиеся перенесенных в прошлом соматических заболеваний, их одинаковое представительство в группе больных ипохондрической и неипохондрической шизофрений, имеют отношение и к концепции психогенеза ипохондрии. Последняя рассматривает патогенез ипохондрических образований чисто психологически, «выводит» ипохондрию из патологических ощущений или из особой готовности психики - особого «внимания» к своему здоровью – созданной частыми соматическими заболеваниями.

Наиболее четко сформулированную концепцию психогенеза ипохондрий мы находим у М. Э. Телешевской. Наблюдая 18 больных, у которых после осложненных экстрацеребральных ранений возникло ипохондрическое состояние, она склонна была считать, что «развитие бредовых высказываний шло по психологически понятным путям». В этом ее убеждало то, что по мере затухания основной болезни, которую она рассматривала по отношению к ипохондрии, как психическую травму, происходило постепенное угасание и ипохондрических явлений, что на высоте состояния имели место суицидальные тенденции и ряд других клинических критериев в духе «триады Ясперса». Ипохондрический бред здесь - не более, как психогенная реакция, психологическая переработка соматических расстройств.

Мы привели мнение М. Э. Телешевской не потому, что мы нацело отрицаем возможность ипохондрических психогенных образований, - весьма возможно, что в ее случаях действительно имели место психогенные ипохондрические реакции, - а потому, что демонстративно изложенный ею психологический «механизм» образования ипохондрии, по сути дела, лежит в основе очень многих патогенетических взглядов на ипохондрию. Исстари, и до наших дней, многие авторы видят «основу» ипохондрии в сенестопатиях и в соответствующем аффекте, создаваемом самими ими или предшествующей «соматической» историей жизни. Лучше всего сформулировала это Е. Е. Сканави. Необходимым моментом в цепи причин, вызывающих к жизни ипохондрический

синдром, по Е. Е. Сканави, является связывание аффекта с телесными ощущениями. Телесные ощущения необычного характера вызывают страх (по Аствацатурову боль и страх тесно связаны), а эти «страхи», вполне физиогенные, позднее получают психическое оформление в порядке «патологического творчества» (В. А. Гиляровский). Возникновению страха за свое здоровье способствует «отягощенный соматический анамнез» - опыт больного.

Такова схема психогенеза ипохондрии, схема, более или менее явно лежащая в основе патогенетических концепций многих старых и новых авторов, писавших об ипохондрии.

Все изложенные выше данные с достаточной убедительностью говорят о том, что возникновение ипохондрических образований при шизофрении, нельзя уложить в эту психологическую схему. Значительная часть ипохондрических образований при шизофрении (паранойяльных) возникает без первично проявляющихся сенестопатий; сенестопатии при шизофрении редко имеют яркий, алгический характер и далеко не всегда вызывают аффект страха; наконец, «соматический анамнез» у больных ипохондрической шизофренией отягощен не более, чем у больных неипохондрической шизофренией. Все это исключает психогенез, как универсальный патогенетический механизм ипохондрической шизофрении.

Мы видим, таким образом, что современное состояние наших знаний в области патогенеза ипохондрической шизофрении не дает ответа на вопрос о том, почему сходные по своей синдромологической структуре состояния у одних больных шизофренией разыгрываются преимущественно на уровне анализа внутренней среды и клинически выражаются в ипохондрии, у других – на уровне анализа внешней среды и клинически свободны от ипохондрических явлений. На основе клиническихданных можно только сказать (вместе с С. И. Коганом), что вряд ли можно себе представить универсальный патогенез ипохондрических состояний. По-видимому, различные клинические формы ипохондрической шизофрении в патогенетическом отношении имеют много общего с соответственными формами неипохондрической шизофрении. Об этом, кроме клиники, говорят материалы, характеризующие эффективность различных методов терапии ипохондрической шизофрении.

Терапия ипохондрических состояний, в том числе шизофренической природы, развивалась под знаком признания того, что в патогенезе ипохондрии решающее значение имеют сенестопатии. Это выразилось в том, что большое распространение получило лечение новокаином, не без успеха применявшимся некоторыми интернистами (А. М. Монаков, М. Ф. Рябов, М. В. Коган-Ясный, А. М. Марков, Л. И. Казбинцев, А. Н. Митропольский и др. см. монографию З. С. Пащенкова) при патологической импульсации со стороны болезненно измененных внутренних органов. Попытки применения новокаина для лечения ипохондрических состояний, в том числе шизофренической природы, были сделаны Л. С. Фридом, А. И. Некрыловой, Ю. Г. Козловым и др. Л. С. Фрид исходил при этом из предположения, что новокаин, действуя «на чувствительное звено образовавшегося патологического рефлекса», нарушает («рвет»)

эту патологическую связь. Техника лечения заключалась в медленном введении в вену 10 мл 0,5% раствора новокаина через день. Автор лечил таким образом амбулаторно 32 больных, из которых у 16 (50%) он получил глубокую и стойкую ремиссию. Однако такой положительный эффект лечения был отмечен только при невротических ипохондрических состояниях, которые, в отличие от шизофренических, характеризуются особой гиперпатичностью, алгичностью. Ни одного больного ипохондрической шизофренией среди этих 16 больных не оказалось. Наоборот, среди других 16, не давших эффекта (у 8 было незначительное и у 8 - никакого улучшения) было 6 больных с констатированной или подозреваемой шизофренией. На этом основании сам автор высказал предположение, что эффективность лечения ипохондрических состояний новокаином зависит от того, лежит ли в основе «центральный или периферический момент». А. И. Некрылова также исходила из предположения, что в основе ипохондрических состояний лежат патологические кортико-висцеральные связи, а потому новокаин, подавляя «тоническую активность симпатической нервной системы», прерывает путь болезненного рефлекса, а может быть «выключает поврежденные нервные очаги». Она лечила новокаиновой блокадой 6 больных. У всех получила положительный эффект, но что это за больные в нозологическом отношении, какова была у них клиника ипохондрии из работы установить

нельзя. Ю. Г. Козлов лечил внутривенным введением 1,0 - 0,8 мл 1% новокаина ежедневно или через день (курс 10 - 12 инъекций) ипохондрических больных разной этиологии со «сходными клиническими картинами», в которые входили более или менее выраженное депрессивное состояние, жалобы на мучительные ощущения и ипохондрические бредовые идеи. Улучшение состояния он наблюдал лишь на срок от 4 - 6 до 18 – 20 часов после инъекции; и лишь после того, как больные были переведены на терапию сном в комбинации с инъекциями новокаина, он мог наблюдать более продолжительные улучшения.

Как видим, литература нe содержит ободряющих данных в отношении эффективности лечения новокаином ипохондрической шизофрении. Наш опыт (лечение 25 больных шизофренией с сенестопатически-ипохондрической картиной состояния без всякого эффекта) подтверждает этот вывод.

То же нужно сказать и о лечении ипохондрической шизофрении фракционным сном: в группе из 7 сенестопатически-ипохондрических больных шизофренией, которую мы пытались лечить таким образом, мы не могли отметить улучшения ни у одного.

В литературе имеются указания (Ю. С. Николаев) на эффективность лечения ипохондрических состояний голодом, но проверить это нам не представилось возможным. В нашем распоряжении были обычные методы лечения шизофрении (инсулин, электросудорожная терапия, а позднее и психофармакологические средства, главным образом аминазин), которыми мы лечили наших больных 223 раза.

Общие результаты лечения выразились в следующих цифрах: глубокая ремиссия (типа «Б») - 54 или 24,2%; улучшение (ремиссия типа «С») - 84 или 37,7%; без эффекта - 85 или 38,1%.

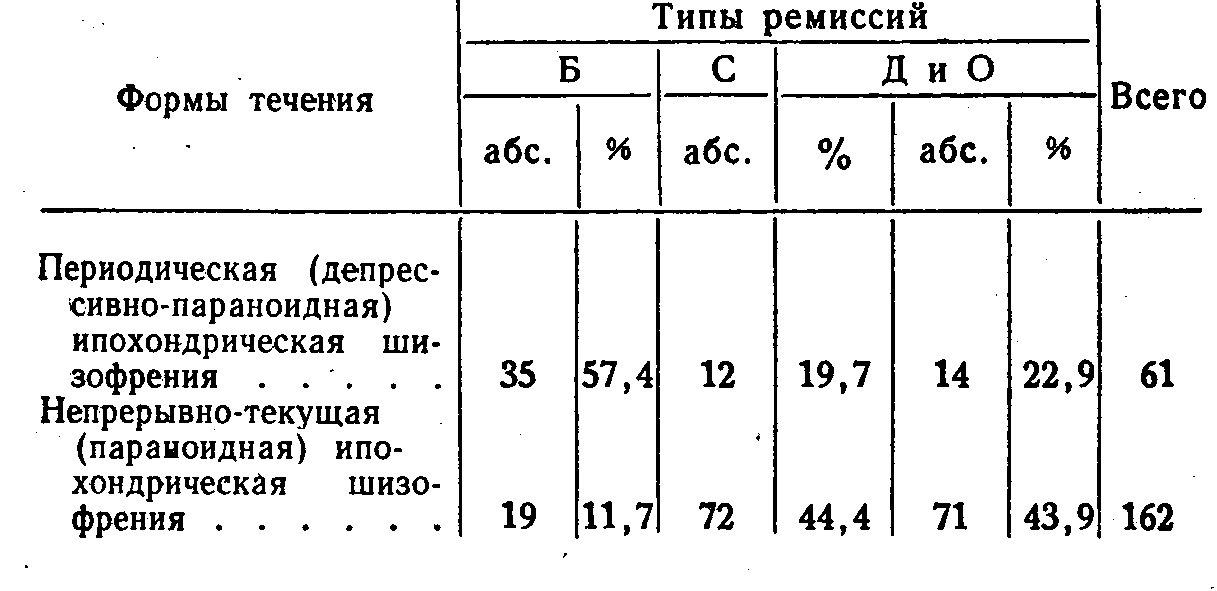

Уже эти суммарные данные ставят под сомнение утверждение некоторых авторов (П. Ф. Малкин, Ф. Ф. Детенгоф), что ипохондрическая шизофрения поддается лечению хуже, чем неипохондрическая шизофрения. Терапевтический нигилизм в отношении ипохондрической шизофрении получает еще более убедительное опровержение, если, следуя за тем, что ипохондрическая шизофрения не является единой формой, подвергнуть анализу эффективность ее лечения раздельно для группы больных с непрерывным и группы больных с периодическим течением. Нижеследующая таблица иллюстрирует это.

Как видим, лечение периодически текущей (депрессивно-параноидной) ипохондрической шизофрении в несколько раз эффективней непрерывно текущей (параноидной) ипохондрической шизофрении. Это совпадает с показателями эффективности лечения неипохондрической депрессивно-параноидной шизофрении (Б. В. Соколова). Эффективность терапевтического вмешательства определяется, таким образом, не тем, что шизофрения ипохондрическая, а тем параноидная она или депрессивная.

Это находит подтверждение и в свете эффективности электросудорожной терапии: мы применяли ее (в случаях безуспешности других видов терапии) 20 раз: 13 раз при депрессивно-ипохондрических и 7 раз при параноидно-ипохондрических состояниях и получили у всех, без исключения, депрессивно-ипохондрических больных глубокую ремиссию, а у всех паранаидно-ипохондрических - отсутствие эффекта.

Эффективность других методов лечения депрессивно-ипохондрической шизофрении лежит в том же плане: оказалось, что аминазиновая терапия менее эффективна (31%; глубоких ремиссий), чем инсулиновая (55% глубоких ремиссий). Эта особенность свойственна всей группе тимопатических психозов (Б. В. Соколова, Т. А. Невзорова).

Иначе реагируют на терапию больные непрерывно текущей (параноидной) ипохондрической шизофренией. Как отмечалось, ЭСТ не дает здесь эффекта. Что касается инсулина и аминазина, то их взаимоотношения хорошо иллюстрируются данными, приводимыми в нижеследующей таблице.

Несмотря на небольшое количество наблюдений из таблицы отчетливо видно, что аминазиновая терапия эффективней инсулиновой (особенно, если принять во внимание сумму глубоких ремиссий и улучшений), т. е. отношения здесь обратные тем, которые имеют место при тимопатической (депрессивно-параноидной) ипохондрической шизофрении; они как раз такие же, как при параноидной неипохондрической шизофрении (Л. М. Елгазина, Н. Г. Шумский и др.).

Почему же все-таки общая эффективность лечения непрерывно текущей (параноидной) шизофрении меньше, чем эффективность лечения соответственного варианта неипохондрической шизофрении? Этот вопрос мы пытались выяснить на основании анализа данных эффективности терапии инсулином и аминазином при различных состояниях больных, - паранойяльном, сенестопатически-ипохондрическом и параноидном (см. таблицу) .

Мы видим, что малая эффективность лечения характеризует паранойяльные состояния, относящиеся к вялотекущим формам шизофрении, о, которых хорошо известно (Г. Н. Соцевич и др.), что они очень плохо поддаются современным методам лечения и тогда, когда никакой ипохондрии в составе их клинических картин нет.

Это дает основание полагать, что трудности в лечении ипохондрической шизофрении возникают в связи с особенностями течения болезни, его вялостью, а не симптоматологией ипохондрии. Часть больных с сенестопатической ипохондрической картиной состояния тоже относится к вяло текущей шизофрении. Проблема лечения вялотекущей шизофрении ждет еще своего решения вне зависимости от того, ипохондрическая она или нет. На основании нашего материала можно сделать в отношении лечения ипохондрической шизофрении следующие выводы.

1. Депрессивно-ипохондрическая шизофрения должна лечиться, как тимопатии, т. е. инсулином предпочтительней, чем аминазином, тимолептиками и электроконвульсивной терапией.

2. При лечении непрерывно текущей (параноидной) ипохондрической шизофрении как на сенестопатическом, так и на параноидном ее этапе, аминазин эффективней инсулина, а ЭСТ не эффективна вовсе. Наши наблюдения, в частности, показывают, что при ипохондрической шизофрении параноидного типа (сенестопатически-ипохондрические, параноидно-ипохондрические состояния) комбинация нейроплегических средств (аминазин с peзерпином, аминазин с серпазилом) оказываются более эффективными, чем каждое из них в отдельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наши наблюдения позволяют считать, что ипохондрическая шизофрения не является ни единой, ни самостоятельной формой течения этой болезни. Как и шизофрения вообще, ипохондрическая шизофрения включает два принципиально различных варианта болезни - непрерывно и периодически текущие. Они различаются между собою не только типом течения, не только степенью злокачественности, но и тем, что каждый из этих вариантов клинически проявляется своим, только ему присущим «набором» синдромов, лишь внешние сходных с теми, которыми проявляются состояния противоположного варианта, а по существу глубоко отличными друг от друга. Это имеет большое практическое значение, так как определяет диагностику, прогноз и лечение.

Первый из вариантов ипохондрической шизофрении - непрерывно текущий - является ничем иным, как параноидной шизофренией. Он проявляется паранойяльным, сенестопатическим, - а на более поздних этапах течения, — параноидным, парафренным синдромами и так называемой присоединившейся кататонией, т. е. теми же синдромологическими структурами, какими проявляется неипохондрическая параноидная шизофрения. Параноидный тип этого варианта уже на ранних этапах течения характеризуется выраженной тенденцией к бредообразованию не только ипохондрического содержания. Это является одним из самых надежных дифференциально-диагностических признаков ипохондрической шизофрении.

Второй вариант ипохондрической шизофрении, периодически текущий, является ничем иным, как депрессивно-параноидной шизофренией. Он проявляется депрессией с различными вариантами бреда Котара – то редуцированным, то обычной структуры, то с заострением свойственных бреду Котара черт фантастичности.

Каждому из этих вариантов ипохондрической шизофрении свойственен свой прогноз, своя эффективность различных методов терапии, совпадающие с прогнозом и эффективностью лечения соответствующих форм неипохондрической шизофрении.

Все это говорит о том, что качество патологического процесса, закономерности его развития мало чем отличаются от того, что имеет место при неипохондрической шизофрении. Патогенетические механизмы, определяющие ипохондрический вариант шизофрении, остаются неясными. Ни одна из существующих на этот счет концепций при проверке, предпринятой нами, не подтвердилась.

Нашему представлению о том, что ипохондрическая шизофрения не является самостоятельной и единой формой этой болезни не противоречитто обстоятельство, что у подавляющего большинства больных темп течения болезни на инициальном этапе, а нередко и, на протяжении всего течения болезни, замедлен. Это ставит ипохондрическую шизофрению в круг так называемых вялотекущих, «мягких» шизофрений. Такой темп течения болезни, как известно, свойственен и большому числу больных неипохондрической шизофренией. Наши данные ставят под сомнение правомерность выделения вялотекущей шизофрении в качестве самостоятельной формы. Нам удалось отметить, что известная часть относящихся сюда больных (паранойяльных - в меньшей мере, сенестопатических - в весьма значительной) рано или поздно теряют облик «неврозоподобных». Паранойяльное или сенестопатическое состояние сменяется у них параноидным, а далее, и парафренным, и кататоническим (так называемая «вторичная» кататония), так что они обнаруживают такие закономерности течения болезни, какие свойственны больным параноидной шизофренией. Это дает основание полагать, что так называемая вяло текущая шизофрения есть не что иное, как параноидная, с той лишь особенностью, что ее инициальный (паранойяльный или неврозоподобный) этап сильно растянут во времени.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Айрапетьянц Э. Ш. К физиологии внутренних анализаторов. Ж. высш. нерви. деятельности им. И. П. Павлова, № 4, 1952.

Айрапетьянц Э. Ш. Новые данные по физиологии внешних и внутренних анализаторов. Ж. высш. нерв. деятельности им. И. П. Павлова, № 5, 1955.

А к к е р м а н В. И. Механизмы шизофренического первичного

бреда. М., 1935.

А м б р у м о в а А. Г. Течение различных форм шизофрении в све-

те отдаленного катамнеза. «Вопр. клин., патог, и леч. шизофрении»,

сб. лисс. работ ин-та псих. M3 РСФСР. М., 1957.

Б е х т е р е в В. М. Соматофрения. «Обозр. псих., невропат. и

рефлексологии»,# 1,1928.

Б е х т е р е в В. М. 0 болезненных ощущениях и соощущениях

у душевных больных. Ж. «Обозр. псих., невр. и эксп. психол.», # 2,

1896.

Бехтсрев В. М. 0 расстройствах в сфере чувственного вос-

приятия у душевнобольных. Ж. «Обозр. псих., невр. и эксп. психол.»,

# 4, 1902.

Б л а н к ф ельд А. И. Ипохондрический синдром в психиатри-

ческой клинике (генез и структура). Докт. диссертация. Ташкент,

1949.

Б л е д н о в а "О. Ф. Дифференциально-диагностическое значение

некоторых патофизиологических особенностей при ипохондрическом

синдроме различного происхоксения. Сб. «Вопр. клин. невропат

и псих., 1958.

Б ы к о в К. М. Кора головного мозга и внутренние органы. М.,

1947.

Быков К. М. и Курцин И. Т. Учение И. П. Павлова о ра-

боте головного мозга и его приложение.к клинике. Ж. «Клин. мед.»,

# 9, 1949.

Б у н ее,в А. Н. Душевнобольные убийцы.

В в еде иски й И. Н. Синдромы любовного бреда при шизофре-

нии. Тр.. псих. кл. 1 ММИ, # 4,1934.

В е б е р Р. Ипохондрия и мнительность. 1887.

Вертогр.адов-а; "О. П. Сосудистые условные и безусловные

рефлексы при шизофрении, Канд. днес., 1954.

Внуков В. А. Опыт систематизации шизофренической симпто-

матики. К психопатологии шизофрении. Сб. «Совр. пробл. шизофре-

нии», М., 1933.

Вроно М. С. Об особенностях конечного периода шизофрении

с речевой бессвязностью. Ж. невр. и псих. им. С. С. Корсакова, # 5,

1957.

Г и г и е р Г. Врач и лечебное искусство (ипохондрия, вызванная

врачом) Сб. по психоневр., посв. Ющенко. Ростов, 1928.

Гиляровский В. А. К вопросу об ипохондрическом синдро-

ме. Ф1з1ологичный журнал», АН УССР, т. 2, # 4, 1956.

Гиляровский В. А. Старые и новые проблемы психиатрии.

М., 1956.

Гиляро вски й В. А. и Певзнер М. С. К вопросу о мозго--

вых изменениях при ипохондрическом симптомокомплексе. Сб.

«Клин. синд. при наруш. функций гол. мозга и их анат.-физ. осн.»

Тез. докл. Харьков, 1941.

Гиляровский В. А. Психиатрия, 4 изд., 1954.

Гирляндин а А. Г. Структура ипохондрического синдрома.

Канд. дисс. Свердловск, ll946.

Г о л ь д е н б е р г М. А. и Ф е л ь д м а н Л. А. К клинике и па-

тогенезу соматофрении. Ж. «Соврем. психо-невров.» # 4 — 5, 1929.

Гольденберг С. И. К психопатологии огнестрельных ране-

ний мозга (так назыв. ипохондрические синдромы). Ж. «Невропат.

и псих.» # 4, 1946.

Грац и а вский А. А. О больных шизофренией, резистентных

к аминазинотерапии. Ж. Невр. и псих. им. С. С. Корсакова, # 2,

1959.

Гр изин rep В. Душевные болезни. Спб., 1881.

Г у р ев и ч М. О.. Психиатрия, М., 1949.

Детенгоф Ф. Ф. Лечение неврозов и психозов. Изд. 2, Таш-

кент, 1957.

До гель И. Влияние музыки на человека и животных. Казань,

1888.

E л r аз и н а Л. М. О клинических вариантах параноидной шизо.

френин. Ж. Невр. и псих. им. С. С. Корсакова, # 4, 1958.

Ефи менко В. Л. Плетизмографические исследования больных

сосудистыми психозами. Сб. «Вопросы психоневрологии». Л., 1954.

Жислин С. Г. Роль возрастного и соматогенного фактора в

возникновении и течении некоторых форм психозов. М., 1956.

Замыслов а К. Н. Опыт образования сосудистых условных

реакций у больных гипертонической болезнью при применении не-

которых фармакологических средств. Журн. в. н. д. им. И. П. Пав--

лова, # 5, 1952.

3op и н а Н. Н. К клинике чистых ипохондрий. Канд. дисс., 1945.

Израелович 3. И. К вопросу о соматофрении. Ж. «Соврем.

психоневролгия», # 4 — 5, 1929.

К а м е н е в а Е. Н. Шизофрения. Клиника и механизмы шизо-

френического бреда. М., 1957.

К а н д и н с к н й В. Х. О псевдогаллюцинациях. Переизд. Медги-

за, 1952.

Кандинский В. Х. К вопросу о невменяемости. 1890.

Ковалевский П. И. Первичное помешательс

тво. 1881.

Ковалевский П. И. Клинические лекции по психиатрии.

Насильственные представления и ощущения. СПБ, 1880. К о в ал е в с к и й П. И. Курс частной психиатрии. Харьков, 1882.

К ог ан С. И. Об ипохондрических психозах. Ж. Неврол. и

псих., # 5, 1951.

Коган С. И. 0 некоторых нарушениях сосудистых реакций при

так называемых ипохондрических психозах. Журн. невроп. и псих.

им. С. С. Корсакова, # 12, 1953.

Коган С. И. К критике так называемой ипохондрической фор-

мы шизофрении. Сб. «Вопросы псих. и невроп.», вып. 2, Ленинград,

1957.

К о r а н Я. М. 0 структуре парафренических заболеваний. Одес-

са, 1941.

Козлов Ю. Г. 0 патофизиологических механизмах ипохондри-

ческого бреда. Ж. Невр. и псих. им. С. С. Корсакова, # 12, 1953.

К о н с т о р у м С. И., 0 к у н е в а Э. Г. и Б а р з а к С. Ю. Ипо-

хондрическая форма шизофрении. Сб. «Проблемы погран. психиат-

рии», 1945.

Ко н с т о р у м С. И., 0 к у н е в а Э. Г. и Б а р з а к С. Ю. Ипо-

хондрическая форма шизофрении (2-е сообщ.) Труды Института

им. Ганнушкина, в. 3, М., 1939.

К о р к и н а М. В. 0 клиническом значении синдрома дисморфо-

фобии. Сообщ. 1-е. 0 феноменологической принадлежности синдрома

дисморфофобии. Ж. им. Корсакова, # 8, 1959.

Корсаков С. С. Курс психиатрии. М., 1931.

Кр еч мер Э. Телесные общие чувства и их отношение к аффек-

тивности. «Мед.-биол. журн.», # 3 — 4, 1928.

Кур ашов С. В. 0 бредовой форме шизофрении. Тр. Всес.

н.-пр. конфер., посв. 100-летию со дня рожд. С. С. Корсакова и акт.

пробл. псих. М., 1955.

Л андкоф Б. Л. и Шифрина А. А. К вопросу о состоянии

плетизмографической кривой у шизофреников. Тр. Центр. психоневр.

ин-та УССР, т. 10, 1938.

Л евенсон Ф. А. Трудоспособность при шизофрении с выра-

женным ипохондрическим синдромом. Труды Ин-та им. Ганнушки-

на; в. 3, М., 1939.

М алтын ский Г. М. 0 монографии И. Энегольма об ипохон-

дрии, вышедшей в 1815 г. Ж. невр. ивпсих., # 3, 1951.

Малкин П. Ф. Клиника и терапия психических заболеваний

с затяжным течением. Свердловск, 1956.

Мамот Г. Н. К вопросу об ипохондрической форме шизофре-

нии. Труды 1 Моск. псих. б-цы, вып. 3, 1940.

М а м о т Г. Н. Сенестопатический синдром при шизофрении.

Канд: дисс., 1957.

Молохов А. Н. 0 параноическом развитии личности, пара-

ноической реакции и отношении их к шизофрении. Тр. псих. кл.

1 ММИ, в. 4, 1934.

Моссо А. Страх. Полтава, 1887.

Н а д ж а р о в Р. А. Так называемая неврозоподобная (стертая)

форма шизофрении. «Тр. Всес. н.-пр. конф., посв. 100-летию со дня

рожд. С. С. Корсакова и акт. пробл. псих.», М., 1955.

Некрылова А. И. Лечение ипохондрических состояний но-

вокаиновой блокадой по Вишневскому. Тез. докл. Ч научи. с

ессии

уч. совета Воронежск. мединститута. Воронеж, 1952.

Hи к о л а е в Ю. С. 0 сензитивном бреде физического недостат-

ка и его нозологической принадлежности. Канд. дисс., 1945.

Ник.олаев Ю. С. Разгрузочно-диэтическая терапия шизофре.

нии. Тр. Всес. н.-пр. конф., посв. 100-летию со дня рожд. С. С. Кор-

сакова и акт. вопр. психиатрии. М., 1955.

Образцов В. Н. К казуистике навязчивых представлений, ос-

ложненных обманами органов чувств. «Русский врач», # 26, 1905

Озерецко вский Д. С. Навязчивые состояния. М., 1950.

Орлова Т. И. Безусловные сосудистые рефлексы при гипер-

тонической болезни. Ж. «Врачебное дело», # 12, 1954.

Оси пов В. П. Курс общего учения о душевных болезнях. Бер-

лин, 1923.

О х н я н с к а я Л. Г. Безусловные и условные сосудистые рефлек-

сы у больных силикозом. Журн. в. н. д. им. И. П. Павлова, # 5,

1955.

П а в л о в . И. П. Проба физиологического понимания навязчи-

вого невроза и параной. Полн. собр. соч., изд. 2, т. 3, кн. 2, 19511.

Пащенков С. 3. К вопросу об ипохондрическом бреде. Ж

им. Корсакова, # 10, 1952.

Пащенков 3. С. Ипохондрические состояния. М., 1958.

Перельмутер М. М. К вопросу об ипохондрической шизо-

френии. Тезисы докл. научи. конфер., посв. 150-летию Киевской пси-

хоневроз. б-цы им. И. П. Павлова. Киев, 1956.

Пивов аров а В. Л. О вторичной кататонии. Тр. Всес. н.-пр

конф., посв. 100-летию со дня рожд. С. С. Корсакова и акт. пробл.

псих., М., 1955.

Плессо Г. И. Клинические варианты ипохондрического син-

дрома. Сб. «Вопросы терапии псих. заб.», Свердловск, 1941.

П о д к о п а е в Н. А. Физиологический анализ психического

компонента при заболеваниях пищеварительного тракта (тезисы).

Сб. «Пробл. корт.-висц. патом». М., 1949.

П шон и к А. Т. К вопросу о взаимоотношениях между экстеро-

цептивными и интероцептивными сосудистыми реакциями. Сб,

«Пробл. кортико-висцер. пат». М., 1949.

П шоник А. Т. Роль коры больших полушарий в формировании

кожной болевой рецепции. Сб. «Пробл. корт.-висц. пат.», М., 1949.

Пшони к А. Т. Кора головного мозга и рецепторная функция

организма. Изд. «Сов. наука», 1952.

Ре йсер Л. А. О некоторых. особенностях в. н. д. психических

больных при исследовании методом плетизмографии. Журн. в. н. д

им. И, П. Павлова: # 4, 1955.

Рогов А. А. О сосудистых условных и безусловных рефлексах.

М. — Л., 1951.

Р о з о в а Е. И. и Т р а у r о т т Н. Н. Тезисы совещания по проб-

леме кортико-висцеральной физиологии и патологии, Л., 1953,

стр. 161.

Ротштейн Г. А. Ипохондрическая шизофрения. Сб. «Труды

Всес. научно-пракг. конф., посвященной 100-летию со дня рождения

С: С. Корсакова и акт. вопросам психиатрии». М., 1955.

Р от ш те й н Г. А. Ипохондрический синд

ром. БМЭ, 2 изд., 1959,

т. 11.

Р о т ш т е й н Г. А. Вопросы клиники и патогенеза ипохондри-

ческой шизофрении. «BeCTHИK АМН СССР», # 1, 1962 г. (печ.).

Ротштейн Г. А. Очерк истории развития клиники ипохондрии

Тр. Научи. исслед. ин-та психиатрии МЗ РСФСР, 1962 г. (печ.)

Рохли н Л. Л, Психогенное и соматогенное в происхождении

и клиническом формировании психических нарушений при сердечно-

сосудистых заболеваниях. Сб. «Пробл. кортико-висцер. патологии»,

М., 1949.

Р о хлин Л. Л. Ипохондрическая форма шизофрении. Сб. «Акт..

пробл. невр. и псих., Куйбышев, 1957.

Рохлин Л. Л. К вопросу об уточнении понятия «ипохондри-

ческого» и его отграничения от других психопатологических явле-

ний». Сб. научи. работ проф. преп. сост. Военно-мед. ф-та при

Куйбыш. мед. ин-те. Куйбышев, 1956.

С а в анели Н. А. Тезисы первой научной сессии Армянского.

филиала Общества невропатологов и психиатров. Ереван, 1953.

С е г а л ь Ю. Е. Клиника посттравматических ипохондрических

состояний. Сб. «Проблемы современной психиатрии», АМН СССР

(в честь В. А.Гиляровского), 1948.

С е г а л ь Ю. Е. Патофизиологическая структура раневого ипо-

хондрического синдрома. Сб. «Пробл. кортико-висцеральной пато-

логии», 1949.

Сербски й В. П. Душевные болезни. М., 1906.

Сеченов И. М. Рефлексы головного мозга в «Избранных

произведениях», т. 1, изд. АН СССР, 1952.

С к ан а ни Е. Е. Ипохондрические состояния у детей и подрост-

ков. Сб. «Вопросы детской психиатрии», 1940.

Сканави Е. Е. Ипохондрические реакции в детском возрасте.

(психопатология и патогенез). Сб. «Пробл. клиники и терапии псих.

забол.» # 6, 1949.

Скворцов К. А. Особенности телесных ощущений при шизо-

френии. Ж. «Сов. невр., псих. и психог.», # 5, 1935

Скворцов К. А. К вопросу о клиническом отграничении ипо-

хондрической формы шизофрении. Тр. Всес. н.-пр. конф., посв. 100-ле-

тию со дня рожд. С. С. Корсакова и акт. в. псих. М., 1955.

Случевский И. Ф. К вопросу об этиологии и патогенезу ши-

зофрении. Труды Всес. н.-пр. конф., посв. 100-летию со. дня рожд.

С. С. Корсакова и акт. вопр. псих. М., 1955.

С о к о л о в а Б. В. О клинических особенностях депрессивно-

параноидной шизофрении. Автореферат канд. дисс. М., 1958.

Терентьев а А. Н. Об ипохондрических психозах в свете уче-

ния И. П. Павлова. Сб. Томского мединститута, труды второй Пав-

ловской конференции, авторефераты. Томск, 1952.

Тр а у готт Н. Н. Автореферат, докт. дисс. Л., 1954:

Т у л у б ь е в а Л. Д. К исследованию условно-рефлекторной дея-

тельности у больных простой формой шизофрении плетизмографиче-

ской методикой. Тез. докл. 1 научи. конф. молодых ученых Кишинев-

ского мединститута. 1952.

У с не в и ч М. А. Влйяние функции сдвигов в деятельности ко-

ры больших полушарий на секр

еторную работу желудка и мотор-

ную работу желудка и кишечника. )Кури. Высш. нерви. деят. им..

И. П. Павлова, # 5, 1952.

Федотов. Д. Д. Очерки по истории отечественной психиатрии,

т. 1. М., 1957.

Ф р и д Л. С. Опыт лечения s диспансерной практике ипохондри-

иеских состояний вливанием 0,5$ новокаина. Сб. «Вопр. акт. тера-

пии», Минск, 1951.

Фрумкин Я. П. и 3 а вилянский И. Я. Об ипохондриче-

ской форме шизофрении. Сб. «Вопросы клинической невроп. и псих.»

в. 2. Киев, 1958.

Харченко С. И. К симптоматологии соматофрении. )К. «Сов-

рем. психоневрология». # 11. 1928.

Холодко нская Е. М. Реактивно-ипохондрический синдром

у психопатов. Сб. «Проблемы суд. псих.», сб. 4, 1944.

Холодковская Е. М. К вопросу о патогенезе ипохондриче-

ских состояний. Рефераты научно-иссл. работ АМН СССР за 1946 г.,

вып. 4, 1948.

Цитович И. С. 0 так называемых вазомоторных психорефлек-

сах. «Русский физиол. журнал», # 1, 1918.

Ч е р е в к о в А. 0 влиянии больших полушарий на сердце и

сосудистую систему. Диссерт. Харьков, 1892.

Черниговский В. Н. К физиологии интероцепторов. Сб.

«Пробл. корт.-висц. пат». М., 1949.

Черниговский В. Н. и Ярошевский А. Я. Вопросы

нервной регуляции системы крови. М., 1953,

Ч е р н и г о в с к и й В. Н. и Я р о ш е в с к и й А. Я. Влияние

функционального состояния коры больших полушарий головного

мозга на кровяное давление и систему крови. Ж. высш. н. д.

им. И. П. Павлова, # 1, 1952.

Чистович А. С. 0 патофизиологии и патогенезе некоторых

форм бреда. 1639.

Ч и с т о.в и ч А. С. 0 патофизиологическом механизме одной

группы кататонических психозов после экстрацеребральных ранений

(к вопросу о значении хронических интероцептивных раздражений).

Ж; «Невропат. и псих », # 3, 1951.

Шала буро в К. В. 0 парастезиях при шизофрении. )K. «Сов.

невр., псих. и психог.», # 2, 1935.

Штесс А. П. Ипохондрические психозы, как выражение корти-

ко-висцеральной патологии. )К. «Здравоохр. Казахстана, # 7, 1952.

Шумский Н. Г. 0 клинике парафренной (фантастически-пара-

ноидной) шизофрении. )К. Невр. и псих. им. С. С. Корсакова, # 4,

1958.

Ш у м с к и й Н. Г. 0 фантастически-бредовой (парафренной)

шизофрении. Канд. дисс., 1959.

Энегольм И. И. Краткое обозрение ипохондрии и ее лечения.

«Всеобший журнал врачебной науки», 1813. # 4, 79 — 91; # 5,

83 — 117. То же, Спб., 1815.

А L Т Н А U S. Ueber Hypochondrie u. Nosophobie. «Deutsch.

Arch. 1. kIin Med.» N 4 — 5, 1895.

BARRAS. Traite sur les gastralgies et les enteralgies. Paris,

1829.

BLEULER Е. Lehrbuch d. Psychiatric, 4 Auf1. 1923.

B0 ETT I G E R. Ueber die Hypochondrie. «Arch. f. Psych.»

В. 31. Н. 1. und. 2, 1898.

BOON., Organ psychosis. «Fol. psych. пеегl.», 56, 1953.

BRACH ET. Traite complet le ГйуросЬоп4г1е. Paris et Lyon,

1844.

В 0 R U S Т А Y N. Hypochondrische. Ponn d. Schizophrenic.

«Ztrbl. f. Neur. u. Ps.» 48, 1928.

В R А U N Е. Psychogene Reactionen. Iп Bumke s Handbuch

d. Geisteskrankheiten, В. 5, Sp. Т. 1. 1928.

8RAUN I.. Die Psyche d. Herzkranken. «Z. Psychol. 2, 1. 106,

Н. 1 — 2, 1928.

В U М К Е-К Е Н R Е R. Ueber Hypochondrie. «Allg. arztl. Z.

Psychother». И. 2, 1929.

CHAR PE,NT I ER. Выступление в засед. о-ва психиатров

31.Х.1887. «Апп. med.-psychol.» т. VIII, янв. 1888, стр. 84 — 108.

CAN STATT. Handbuch der medicinischen Klinik, 111 В. 1843.

С А R P. Zur psychoanalitischen Auffasung der Hypochondrie.

«Ztschr. f. Neur., Ps.», 115, 1928.

DISCUSSION on HYPOCHONDRIA. «Proc. rev. soc.

med.», 22, 165/172, 1928.

D U В 01 S (дАппепз). Histoire philosophique 4е 1hypochondrie

et de ГЬуз1ег1е. Paris, 1833.

D UP RE et CAMUS. 1.es cenestopathies. «LEncephale», N 12,

1907.

D U P R Е et L E V Y. Delire hypochondriaque de zoopathie

inferne. «Rev. neurol.» N. 18, 1903.

F А L R Е T. De ГЬуросйопдт1е et du suicide. Paris, 1822.

(Betrachtung uber Hypochondrie, нем. перевод Wendtа; 1822).

F R! Е D М А N N. Uber die Natur d. Zwangsvorstellungen.

Wiesbaden, 1920.

GEORGET. Physiologic du systeme nerveux. Paris, 1824.

G! L L Е S P 1 Е. Hypochondria, its definition, nosology ап4

pathology. «Guys Hosp. Ref.», 78, 1929.

G ROS C H. Ueber Hypochondrie. «Z. psychosom. Med., N. 4/3,

1958.

H EYER. Der Organismus der Seele. Munchen, 1932.

Н 0 С Н Е. Imbezillitat u. Idiotic. В кн.: «Lehbuch d. Psych.»,

herausg. ч. Binswanger u. Siemerling, 6 Auf., 1923.

Н U В S С Н М А N N. Uber die Symptomatologic der endogenen

Depression. «Med. Ynanguraldissertation), Wurzburg. 1953.

JA H R RE I S S. Das hypochondrische Denken. «Arch. f. Psych.»

В. 92. 1930.

J 0 1. I. Y. Hypochondrie. 1.е1рйд, Vogel, 1878.

КА Н N. Psychopatischen Personlichkeiten, in Bumkes Handbuch

des Geisteskrankneit., В.5. sp. Т. 1., 1928.

К E H R Е R. Paranoische 2па1ап4е, in Bumkes Handbuch d.

Geisteskrankh. В.б. Т. 2., 1928.

К Y А W. Neurosen, Neurosthenie, Hysteric, Hypochondrie.

Zentralbl. f. inn. Med.». N 9. 1926.

KRAEPELIN. Psychiatrie. 7 Aufl. В. 11, 1904, а. 193.

КRАFFТ-Е В В I N G. Die Hypochondrie. Nothnagels Handbuch

der spez. Path. u. Therap., В. XII, 11, 7. 1898.

К )х Е Т S С Н М Е R. Storungen des Gefuhlslebens im Внпйеs

Handbuch d. Geisteskrankheit. Allg. Teil. В. 1. 1928.

L А N G Е. Die endogenen u. reaktiven gemutserkrankungen и.

die manisch. — depressive Konstitution. Iп Bumkes Handbuch 4.

Geisteskrankhe

iten, В. Vl, sp. 1, II, 1928.

LE GRAND DU SAUL LE. La folie du dont — ачес delire

du toucher, 1875.

Ь Е М К Е. Neurologic u. Psychiatric. Leipzig, 1956.

L Е О И Н А R D. Auftei lung d. еп4ореnen Psychosen. Berlin,

1957.

L Е О И Н А R D. Individualtherapie u. Prophylaxe . der histe-

rischen, anankastischen u. sensohypochondrischen Neurosen, Yena,

1959.

М Е N D Е L. Die . Hypochondrie . heim, weiblichen geschlecht.

«Deutsch. грейс. Wochenschr.), 1889. N 11, 205.

М Е R С К L 1 N. Studien uber der primare Verrucktheit. Dis.

Dorpat. 1879.

N Е Е L Е. Die phasischen Psychosen nach ihrem Erscheinungs.

und Erbbild. Leipzig, 1949.

N E U MA N N. Ueber die Kran!heiten des Vorstellungiver

епв, 1822.

N0LTE. Die Hypochondrie. Dis. Utrecht, 1840.

РЕТR! LO TSСН. Die hypochondrische Euphoric. АгсЬ. f

Psych., И 4. 1959.

Р I С К. Zur Lehre чоп der Hypochondrie, hypochondria сшп

teria. «Alls. Ztschr. f. Ps.», LX, 1903.

РОММЕ. Essai sur les affect. vaporeuses des deux sexes.

P U M M E R E R. Же endogene Depression an. 4ег Erlanger

Univ. Nerven — klinik. 1946, 1950. «Med., Ynanguraldissertation»

1952.

RAECKE. Uber Hypochondrie, «Alls. Z. Psych.». 59. 1902.

RE IC HARD T. Allgem. u. spez. Psychiatric, 2 Auf1. 1918.

R0 DIЕ Т е t Щ L МА S. Delire hypochondriaque et lesions

organiques. «Gazett. de Hop. de Paris», 1914.

ROY. De lhypochondrie. «Arch. 4е Neurolog». ХХ, 2. 1905.

ROMB ERG. Lehbuch der Nervenkrankheiten. Berlin 1851, В. 1

Auf. 111.

S А Т Т Е S. Die .hypohondrische Depression. Ha!le, 1955.

S C H WAR Z. Circumscripte Hypohondrien. «Monatschr. Psych.»

И 72, 1929.

S C H I L D E R. Zur Lehre von der Hypochondrie. «Mnschr. f.

Psych». 56, Н. 2 — 3, 1924.

SCHMITZ. Monosymptomatische Melancholic. «Munch, nedlz.

Wochenschr». N 13, 1923.

S С Н N Е I D Е R . С а г l. Dle Psychologic d., Schizophrenen.

Leipz. 1930.

S С Н О Т Т. Uber Hypochondrie u. hypochondrische Zustande

«Berlin. klin. Wochenschr.». I,ХI, 1904.

S I EMER LING. Paranoia chronica, im Lehrbuch d. Psychiat-

ric». heraus. ч. Binswanger u. Siemerling, 6., Auf1., 1923.

SOMME R. Zu Frage der nosologischen Salbstatandigkeit der

Hypochondrie. «Ztschr. f. 4. ges. Neur. Ps.», В. 6..1911.

SР.! NDLЕR. La forme hypochondriaque de la schizophrenic.

Med. Journ.» Strassburg, J. q. 88. И 8.

STAROB IN SCKI. Les hypochondriaques. «Scheriz. Rund. f.

Med.», N 4l. 1926.

TAUBЕ. Ueber hypochondrische Verrucktheit. Dis. Dorpat. 1886

TUCZ Е К. Zur Lehre von der Hypochondrie. «Allg. 2. f. РьусЬ»

1882.

W1С H M A N N. АЦ1опоте Hypochondrie.. «Allg. Zschr. f..Ps.»

В. 97. 1932. W Е 1 Т В R Е С Н Т. Ueber Hypochondrie. «Dtsch. med. Wschr.»,

1951.

W O L F F S O H N. Ein Beitrag zur nosologische Stellung 4.

Hypochondrie. Kiel. 1906.

WOLLEN BERG. Die Hypochondrie. «Specielle Pathologic и.

Therapie». hrsg. von Nathnagel. В. Х11. Т. 1. abt. 3. Wien. 1904.

W 0 Ь Ь Е N В Е R G. Kasuistischer Beitrag zur Kenntnis der

psychischen Anfalle bei Hypochondrie. «Charite-Ann.». N 4, 349.

W O L L E N B E R G. Die nosologische Stellung der Hypochond-

rie. «Ztebl. Nervenklinik.», 28, 1905.

WESTERMANN. Ueber die vitale Depression. «Ztschr. f. ges

Neur., Ps.». 77, 391, 1922.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение