- •Стратегический менеджмент введение

- •Раздел 1. Сущность стратегического менеджмента

- •Тема 1.1. Стратегическое планирование

- •Тема 1.2. Стратегическое управление

- •1. На основе предвидения изменений.

- •Тема 1.3. Стратегическая задача

- •Р ис.3. Процесс стратегического планирования

- •Раздел 2. Миссия и цели организации

- •Тема 2.1. Миссия

- •Факторы выработки миссии по ф. Котлеру

- •Тема 2.2. Цели организации

- •Тема 2.3. Направления установления целей

- •Раздел 3. Оценка внешней среды организации

- •Тема 3.1. Факторы внешней среды организации и их влияние на организацию

- •Тема 3.2. Анализ факторов внешней среды как важнейший этап стратегического менеджмента

- •Тема 3.3. Модель пяти конкурентных сил м. Портера

- •Раздел 4. Оценка сильных и слабых сторон организации

- •Тема 4.1. Внутренняя среда организации

- •Тема 4.2. Анализ внутренней среды фирмы

- •Анализ сильных и слабых сторон организации

- •Раздел 5. Комбинированные методы анализа внутренней и внешней среды

- •Тема 5.1. Комплексный анализ внешней и внутренней среды. Swot –анализ. Цель и этапы ситуационного анализа

- •Тема 5.2. Swot – анализ

- •Факторы, учитываемые в swot-анализе

- •Матрица swot –анализа

- •Тема 5.3. Составление профиля среды

- •Профиль среды организации

- •Тема 5.4. Портфельный анализ

- •Матрица МакКинси (ge/McKinsey)

- •Раздел 6. Стратегические альтернативы

- •Тема 6.1. Стратегия функционирования и развития

- •Лидерство в низких издержках в области затрат – это стратегия снижения себестоимости.

- •Стратегия дифференциации

- •Стратегия фокусирования (или концентрации, сосредоточения).

- •Тема 6.2. Стратегии развития

- •Стратегии по характеру воздействия

- •Тема 6.3. Стратегия наступления

- •Тема 6.4. Стратегия обороны (2 вида)

- •Тема 6.5. Стратегия отступления

- •Раздел 7. Реализация стратегического плана, его контроль и оценка

- •Тема 7.1. Процесс реализации стратегии

- •Тема 7.2. Факторы реализации стратегии

устанавливает контрольные параметры этапов деятельности для последующего мониторинга.

Различия между СП и бизнес-планом:

-

СП

Бизнес-план

Временные различия

Более длительные по срокам осуществления

Краткосрочные

Информированность

Высокая

Высокая

Детальность проработки схем действий

Средняя. Отсутствие детальных инструкций

Высокая системная

Масштабность подходов

Глобальная

Скромная

Существуют и принципиальные различия между стратегическим планированием и тактическим.

Основным вопросом стратегического плана является ЧТО хочет добиться фирма, а тактическое планирование, имеющее дело с конкретными решениями, определяет КАК должны быть распределены ресурсы и КТО за это будет ответственен.

Тактическое планирование основывается на конкретной информации, и его решения легче оцениваются в конкретных цифрах, они менее подвержены риску, поскольку касаются в основном внутренних проблем. Соответственно, показатели тактического планирования легче отслеживаются.

Несмотря на различия, наблюдается тесная взаимосвязь между стратегией и тактикой: второе представляет собой составную часть первого, её последующий этап.

Разработка стратегического плана в фирме должна осуществляться с акцентом на синергию, т.к. тесное взаимодействие служб и подразделений, а также делегирование им полномочий в выполнении плановых заданий здесь является более значимым, чем в иных планах.

-

План – это рабочий инструмент достижения поставленных целей, созданный на основе конъюнктурного прогноза среды хозяйствования и расписанный

по исполнителям, времени и средствам.

Приведённое определение плана содержит следующие ключевые слова:

«инструмент» - означает, что план не самоцель, а средство достижения цели. Арсенал средств достижения цели может включать экономические, коммерческие, психологические, организационные, кадровые, технологические и иные действия. Средства достижения цели могут меняться. Такой подход означает доминанту адаптации плана над его стабильностью;

«достижения поставленных целей» - определяет удовлетворение личных и коллективных интересов работников организации. Цель – желаемый результат, который должен осуществиться к точно намеченному сроку;

«на основе конъюнктурного прогноза» - означает, что в основе субъективных действий исполнителей плана находится понимание объективных закономерностей существования хозяйственной среды и её использование: знание механизма рынка, в т.ч. рынка своего товара.

«расписанный по исполнителям, времени и средствам» - означает, что план действий обязательно должен быть обеспечен по срокам исполнения материальными, трудовыми, интеллектуальными и финансовыми ресурсами. Без такого обеспечения план превращается в фантазию, но никак не в реально достижимое событие.

Особенности внутрифирменного плана:

составляется как задание частного владельца, несущего полную ответственность (вплоть до разорения) за достижение успеха;

постоянно проверяется спросом покупателей.

Таким образом,

основная цель плана – реализованное событие;

а основная задача планирования – выбор ответственных действий в условиях имеющихся ресурсных ограничений.

Конечно, СП – не панацея от бед рынка, и нельзя уповать только на его преимущества.

Как любой реальный документ он имеет свои недостатки, представляющие определённую опасность.

так, при исполнении СП всегда есть вероятность превращения его в формальный бюрократический документ.

участие персонала на местах в СП может быть механическим, без творческого осмысления возможностей его претворения в жизнь.

Следовательно, необходимо диалектическое осмысление и творческое использование складывающихся обстоятельств бизнеса.

Тема 1.2. Стратегическое управление

-

Стратегическое управление (СУ) - управление процессом реализации

стратегии фирмы, выбор которой был осуществлен

с помощью стратегического планирования.

Суть СУ – обеспечить выработку долгосрочной стратегии для достижения целей фирмы и создание управленческих механизмов реализации этой стратегии через систему планов.

Разновидности СУ:

СУ на основе предвидения изменений;

СУ на основе решения стратегических задач.

1. На основе предвидения изменений.

Термин «стратегическое управление» появился в начале 70-х гг., чтобы обозначить различия между управлением фирмой и предприятиями, входящими в неё, а также выявить разницу между текущим управлением на уровне производства и управлением, осуществляемым на высшем уровне. Управление фирмой призвано обеспечить ей успех в конкурентной борьбе на рынке, в финансовой сфере, в деле создания и внедрения новшеств. Это гарантирует ей стабильное развитие, соответствие требованиям изменяющейся внешней среды, поддержание конкурентных преимуществ и в конечном итоге – выживаемость.

Такое управление ориентируется на долгосрочную перспективу, на условия, которые должны сложиться в будущем (и чьи признаки в данный момент могут отсутствовать).

Таким образом следует подготовить фирму к будущим изменениям на основе:

Прогноза будущей ситуации;

Выработки адекватной стратегии.

Основные принципы СУ:

Ориентация на миссию организации, её глобальные цели.

Определение приоритетов её деятельности как основы самостоятельных стратегий.

Предположение о единстве окружающей среды и фирмы.

Стратегические планы в СУ должны:

содержать описание направлений и способы преобразования структуры организации, системы управления ею,

изыскивать и перераспределять материальные, людские и информационные ресурсы.

2. Решение стратегических задач – деятельность по обеспечению тактической выживаемости фирмы и сохранению стратегических позиций в основных сферах деятельности.

Ни одна даже самая совершенная стратегия не может предусмотреть всех ситуаций, которые возникают в реальной жизни. Так возникают задачи, которые необходимо срочно решать.

Тема 1.3. Стратегическая задача

-

Стратегическая задача (СЗ) – комплекс мер нейтрализации последствий непредвиденных событий внутри фирмы и за её пределами, препятствующих достижению её целей.

Например, важными стратегическими задачами являются:

перспективный набор самостоятельных производственных подразделений;

направление использования перспективных технологий и нововведений;

методы защиты от воздействия конкурентов;

способы действий в изменившихся условиях и новой ситуации.

При решении СЗ необходимо учитывать внешние факторы, формирующие ситуацию:

естественные (стихийные бедствия),

политические (военные действия),

экономические (состояние рыночной конъюнктуры),

технологические (внезапное появление новых видов техники и технологии),

социальные (забастовки).

Внутренние факторы аналогичны внешним, только меньше по масштабам.

естественные (массовые заболевания персонала, нарушающие нормальный ход работы),

экономические (неэффективное хозяйствование, штрафы, нехватка финансовых средств),

технологические (поломки оборудования),

социальные (трудовые конфликты).

Острота ситуации определяется:

экономическим положением организации (крупными фирмами она ощущается менее остро);

характером производственной деятельности, степенью её инертности, гибкостью организационной структуры;

компетентностью руководства и степенью сплоченности коллектива.

Решая стратегические задачи, можно своевременно предотвратить возникновение неблагоприятных ситуаций или смягчить их последствия, что повысит гибкость организации и её неуязвимость.

Гибкость бывает внутренней и внешней.

Внутренняя обеспечивается возможностью маневра инвестициями, производственными мощностями, материальными и людскими ресурсами, резервами.

Внешняя – обеспечивается путём постоянного отслеживания рынка и опережающего изменения их профиля и масштаба, ориентацией на несколько зон одного профиля в разных отраслях и географических регионах.

Р ис.3. Процесс стратегического планирования

Раздел 2. Миссия и цели организации

Тема 2.1. Миссия

Выбор миссии и целей организации является первым и самым главным решением при стратегическом планировании.

Никакая организация не сможет успешно выжить в конкурентной среде, если она не имеет четко определённых ориентиров, направлений действий. Старая мудрость иллюстрирует это положение так: «Не бывает попутного ветра кораблю, который не знает куда плыть».

В наиболее общих понятиях – стратегический менеджмент – это средство обеспечения выполнения фирмой своей миссии.

Целеполагание, видение, определение миссии и целей – самый трудный и ответственный этап планирования.

В случае широкого понимания миссия рассматривается как философия и смысл существования организации. Философия организации определяет ценности, верования и принципы, в соответствии с которыми организация намеревается осуществлять свою деятельность.

В узком смысле миссия понимается как утверждение, раскрывающее смысл существования организации (для чего и по какой причине существует организация), в которой проявляется отличие данной организации от ей подобной.

Миссия является более конкретным ориентиром, чем видение. В отличие от видения у миссии есть своя финишная черта – период времени, по истечении которого она должна быть выполнена. Срок выполнения миссии должен быть обозрим и достаточно невелик (до 5 лет), чтобы нынешнее поколение работников могло увидеть результаты своего труда.

Миссия даёт возможность субъектам внешней среды представить организацию, а также сформировать особый корпоративный дух и определённый климат в коллективе.

Содержание миссии может включать в себя следующие пункты:

описание продуктов / услуг, предлагаемых организацией;

характеристики рынка (организация определяет своих основных потребителей, клиентов, пользователей), то есть миссия должна быть ориентирована на потребителя;

цели организации, выраженные в терминах роста;

описание технологии: характеристика оборудования, технологических процессов, инноваций в области технологии;

философию: здесь должны быть выражены базовые взгляды и ценности организации, служащие основой для создания системы мотивации;

внутреннюю концепцию, в рамках которой организация описывает собственное впечатление о себе, указывая источники силы, основные слабости, фактор выживания;

внешний образ компании, её имидж.

Организация должна искать свою миссию во внешнем окружении, так как только постоянное поддерживание социальной значимости обеспечивает ей выживание и устойчивое функционирование в будущем. Миссия даёт возможность субъектам внешней среды представить организацию, а также сформировать особый корпоративный дух и определённый климат в коллективе. Миссия наполняет работу людей особым смыслом.

Прибыль не может провозглашаться миссией организации, потому что прибыль – это сугубо внутренняя проблема, хотя и самая важная. Она должна быть ориентирована на потребителя.

Вывод: Миссия должна быть сформулирована предельно ясно, чтобы она была понятна всем – как работникам компании, так и всем взаимодействующим субъектам внешней среды.

Факторы выработки миссии по ф. Котлеру

Миссия должна вырабатываться с учётом пяти факторов:

история фирмы, в процессе которой вырабатывалась философия фирмы, формировался её профиль и стиль деятельности, место на рынке и т.п.;

существующий стиль поведения и способ действия собственников и управленческого персонала;

состояние среды обитания организации;

ресурсы, которые она может привести в действие для достижения своих целей

отличительные особенности, которыми обладает организация.

Примеры формулировок миссий различными компаниями:

Компания Matsucita так формулирует свою миссию: «Matsucita желает способствовать улучшению качества жизни, снабжая мир дешевыми, как вода, электроприборами». В данной формулировке нашли отражение все три вышеназванных аспекта.

Миссия фирмы Xerox прекрасно демонстрирует перспективы роста бизнеса — «От копировальной техники к офису будущего». Миссия «Panasonic»: «Panasonic создаёт новые ценности для обогащения жизни людей и прогресса общества»; Концерн «Volvo»: «Сфокусировать внимание на проблеме упрочения лидерства в концепции безопасности». Многие организации заключают свои миссии в золоченые рамочки и вешают в своих приёмных. Но миссия не должна оставаться лозунгом, декларацией, она должна реализоваться через конкретные цели.

Тема 2.2. Цели организации

Если миссия задает общие ориентиры, направления функционирования организации, выражающие смысл её существования, то конкретное конечное состояние, или желаемый результат, к которому в данный момент времени стремится организация, фиксируется в виде её целей.

Цель – это конечное состояние или желаемый результат, которого стремится добиться группа людей, работая вместе; это конкретные намерения по реализации миссии. |

Организация сама по себе не имеет и не может иметь целей. Цели имеют отдельные люди, которые пытаются с помощью организации достичь их. Цели у разных людей противоречивые. Поэтому менеджмент должен разрешать эти противоречия путём установления целевых ориентиров организации.

Основные группы людей (заинтересованные группы, по англ. «stakeholders»), чьи интересы оказывают влияние на деятельность организации и должны быть учтены при определении миссии, а, следовательно, и целей, это:

собственники организации, создающие, приводящие в действие и развивающие организацию для решения своих жизненных проблем.

сотрудники организации, своим трудом непосредственно обеспечивающие деятельность организации, получающие от организации за свой труд компенсацию и решающие с помощью неё свои жизненные проблемы.

покупатели продукта, отдающие свои деньги в обмен на продукт, предлагаемый им организацией и удовлетворяющие с помощью него свои потребности.

деловые партнёры организации, находящиеся с ней в формальных и неформальных деловых отношениях, оказывающие организации коммерческие и некоммерческие услуги и получающие оплату своих услуг или же аналогичные услуги со стороны организации.

местное сообщество, находящееся с организацией во взаимодействии, формирующее социальную и экологическую среду обитания организации.

общество в целом в лице государственных институтов, взаимодействующих с организацией в политической, правовой, экономической и других сферах макроокружения, получающее от организации часть создаваемого ею богатства для обеспечения общественного благополучия и развития, плодами которого пользуется и организация.

Цели являются исходной точкой планирования деятельности, они лежат в основе построения организационных отношений, на них базируется система мотивирования, используемая в организации, цели являются точкой отсчета в процессе контроля и оценки результатов труда отдельных сотрудников, подразделений и организации в целом.

Цели (в зависимости от периода времени, требуемого для их достижения) делятся на:

долгосрочные,

среднесрочные и

краткосрочные

В различных отраслях должны быть различные временные промежутки для достижения долгосрочных целей (они связаны с продолжительностью производственного цикла). Однако на практике обычно краткосрочными являются цели, достигаемые за 1-2 года, а долгосрочными – за 3-5 лет. При необходимости устанавливаются среднесрочные цели. Для краткосрочных целей характерна большая конкретизация и детализация.

Тема 2.3. Направления установления целей

Четыре сферы, в которых организации устанавливают свои цели:

1) доходы организации,

2) работа с клиентами,

3) потребности и благосостояние сотрудников,

4) социальная ответственность.

Это те заинтересованные группы, которые влияют на деятельность организации субъектов (о чем говорилось в составлении миссии).

1) Наиболее распространённые направления установления целей в сфере доходов:

прибыльность, отражаемая в показателях типа величины прибыли, рентабельности, дохода на акцию и т.п.

положение на рынке. Показатели: доля рынка, объем продаж, доля рынка относительно конкурента, доля отдельных продуктов в общем объеме продаж и т.п.

производительность, выражающаяся в издержках на единицу продукции, материалоёмкости, в отдаче с единицы производственных мощностей, объёме продукции, производимой в единицу времени и т.п.

финансовые ресурсы, описываемые показателями, характеризующими структуру капитала, движение денег в организации, величину оборотного капитала,

мощности организации, выражаемые в целевых показателях, касающихся размера используемых мощностей, количества единиц техники и т.п.

разработка, производство продукта и обновление технологии, описываемые в таких показателях, как величина затрат на выполнение проектов в области НИР, сроки введения в действие нового оборудования, сроки и объемы производства продукта, сроки выведения нового продукта на рынок, качество продукта.

2) Направление установления целей в сфере работы с клиентами:

работа с покупателями, выражаемая в таких показателях, как скорость обслуживания клиентов, число жалоб со стороны покупателей и т.п.

3) В сфере работы с сотрудниками:

изменения в организации и управлении, отражаемые в показателях, устанавливающих задания по срокам организационных изменений

человеческие ресурсы, описываемые с помощью показателей, отражающих количество пропусков работы, текучесть кадров, повышение квалификации работников и т.п.

4) В сфере социальной ответственности:

оказание помощи обществу, описываемое такими показателями, как объем благотворительности, сроки проведения благотворительных акций.

Вывод: Важность и необходимость формулирования целей заключается в том, что без них невозможно управление. Цель придаёт осмысленность любым действиям.

Все долгосрочные цели и задачи должны соответствовать принципу SMART:

-

Specific –

должны быть конкретными (ясность для персонала),

Measurable -

измеримыми (чтобы не возникало вопросов, решена ли проблема полностью или только частично),

Agreed -

согласованными (нельзя ставить задачи, не согласуясь с мнением исполнителей), достижимыми (исполнитель должен видеть, что задача выполнима, иначе возникнет стимул к неудаче),

Realistic -

реалистичными и уместными (вписываться в общую концепцию компании и быть понятными исполнителю),

Time-related -

соотнесены со временем (достижение определенной цели и решение задачи должно укладываться в какой-то конкретный отрезок времени)

Раздел 3. Оценка внешней среды организации

Тема 3.1. Факторы внешней среды организации и их влияние на организацию

Успешная деятельность организации в достижении поставленных целей и задач во многом зависит от внешнего окружения. Окружение образует совокупность условий, складывающихся за пределами организации, с которыми она взаимодействует.

В экономической литературе в качестве элементов внешней среды приводятся обычно от 7 до 20 факторов:

поставщики материальных ресурсов

поставщики техники и технологии

поставщики персонала

поставщики финансов

конкуренты

покупатели

общеэкономические факторы

политические факторы

международные факторы

государственные органы управления (законодательство)

муниципальные органы управления

налоговая система

социальные факторы

факторы образования

национальные факторы

региональные факторы

профсоюзы

НТП (научно-технический прогресс и развитие науки) и т.д.

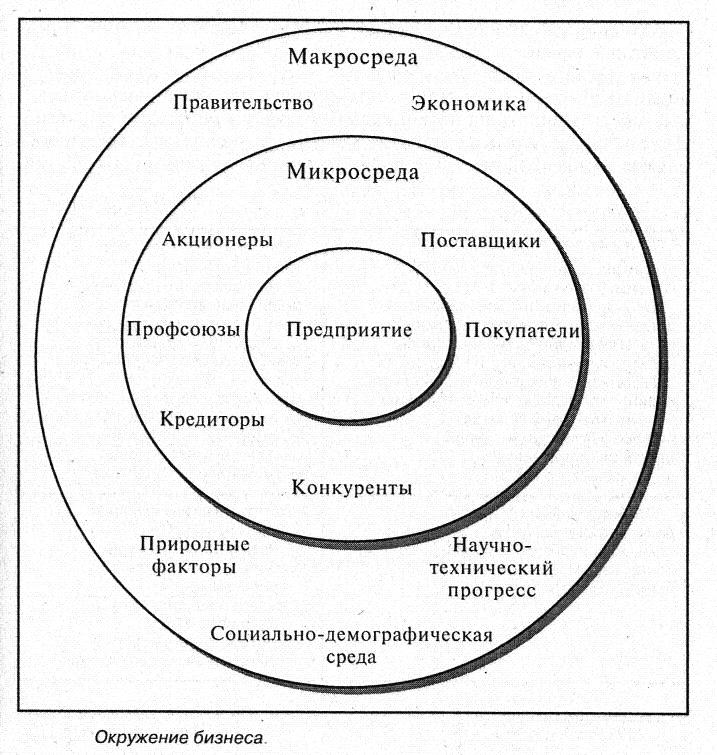

Различают среду прямого воздействия и среду косвенного воздействия.

Среда прямого воздействия (отраслевое окружение, микросреда) – факторы, активно и непосредственно влияющие на деятельность организации. Это поставщики ресурсов, потребители, конкуренты и законы.

Среда косвенного воздействия (макросреда) представлена факторами, которые могут не оказывать непосредственного влияния на организацию, но сказываются на ее деятельности, и фирма их учитывает, планируя свое будущее. Это состояние экономики, научно-технический прогресс, социально-культурные и политические изменения, события в других странах.

Еще недавно в отраслевом окружении обычно рассматривались поставщики сырья, покупатели продукции предприятия, конкуренты и торговые посредники. Однако по мере развития стратегического маркетинга, который ориентирован не только на исследование потребителей и конкурентов, а на все заинтересованные группы (stakeholders), состав отраслевого окружения расширился. Считается, что микросреда включает все заинтересованные группы, которые прямо влияют или находятся под непосредственным влиянием основной деятельности предприятия. Это акционеры, поставщики, местные организации, конкуренты, покупатели, кредиторы, профсоюзы, торговые и иные организации.

Макросреда включает общие факторы, которые не касаются краткосрочной деятельности предприятия, но могут влиять на его долгосрочные решения. Стратегическими факторами макросреды считаются такие направления ее развития, которые, во-первых, имеют высокую вероятность реализации и, во-вторых, высокую вероятность влияния на функционирование предприятия.

Рис. 4: Микро- и макросреда фирмы

Внешняя среда характеризуется подвижностью, сложностью и неопределенностью.

Сложность внешней среды определяется числом факторов, на которые организация обязана реагировать. Например, организация, использующая всего несколько исходных материалов и ведущая дела с несколькими фирмами своей страны, находится в менее жестких условиях, чем та, у которой технологии требуют множества разнообразных ресурсов, получаемых от многочисленных поставщиков, а сама фирма имеет филиалы за границей.

Скорость происходящих в окружающей среде изменений определяет ее подвижность. С каждым годом подвижность нарастает. Наиболее быстрые изменения наблюдаются в электронике, фармацевтике, химической промышленности, производстве компьютеров, в сфере коммуникаций. В этих отраслях за счет частых научных открытий происходит обновление технологий, возникают новые фирмы, выпускающие новейшие виды товаров, что обостряют конкурентную борьбу.

Неопределенность внешней среды зависит от качества информации и ее достоверности. Принятие решений усложняется с ростом неопределенности.

Учитывая сложность функционирования в условиях высокоподвижной среды, организация должна опираться на разнообразную информацию, чтобы принимать эффективные решения. Если информации мало или менеджер сомневается в ее достоверности, то в этом случае среда становится более неопределенной, чем когда имеется надежная информация в достаточном объеме.

Тема 3.2. Анализ факторов внешней среды как важнейший этап стратегического менеджмента

Анализ внешней среды обычно считается исходным процессом СУ, т.к. он обеспечивает базу для определения миссии и целей фирмы, а также для выработки стратегии поведения.

Ключевая роль любого управления – поддержание баланса во взаимодействии фирмы со средой. Каждая фирма вовлечена в этот процесс, состоящий из трёх составляющих:

Получение ресурсов из внешней среды (вход),

Превращение ресурсов в продукт (преобразование),

Передача продукта во внешнюю среду (выход)

Менеджмент (управление) призван обеспечить баланс входа и выхода. Как только в фирме нарушается этот баланс, она встаёт на путь умирания. Современный рынок резко усилил значение процесса выхода в поддержании этого баланса.

Анализ внешней и внутренней среды в любой фирме проводится постоянно в различных формах. Он является основой для принятия любых решений о деятельности фирмы.

Перед проведением анализа среды необходимо иметь в виду, что есть неограниченное кол-во сведений, не все из которых одинаково полезны при принятии решений. Поэтому, чтобы ограничить затраты времени, сил и финансовых средств на проведение анализа, необходимо найти фильтры для определения нужной информации (релевантной информации).

Для результативного изучения состояния переменных макро- и микроокружения на фирме создаётся специальная система отслеживания внешней среды. Наиболее распространённые способы наблюдения за микроокружением:

Участие в профессиональных конференциях, выставках, семинарах;

Анализ материалов из периодической печати;

Анализ мнений потребителей и клиентов рынка;

Изучение мнения сотрудников фирмы.

Анализ макроокружения включает изучение влияния экономики, правового регулирования, политических процессов, социальной и культурной составляющих общества, научно-технического и технологического развития.

Весьма популярным методом исследования происходящих в макросреде событий является ПЭСТ-анализ (PEST-анализ).

Цель ПЭСТ-анализа заключается не просто в составлении перечня факторов внешней среды, но и в использовании схемы для выявления изменений развития этих факторов; концентрация внимания на тенденциях, которые имеют наибольшее значение для организации; учёта происходящих перемен при разработке стратегии организации.

ПЭСТ-анализ призван облегчить оценку менеджментом влияния факторов внешней среды на стратегию, он привлекает внимание к динамической природе деловой среды и подчёркивает необходимость периодического пересмотра планов.

Статистический анализ факторов внешней среды необходимо дополнять динамическим, что позволяет выявить тенденции её развития и определить уровень возможных изменений.

Показатель |

2004 г |

2005 г. |

2006 г. |

2007 г. |

Индекс инфляции |

|

|

|

|

Доходы предприятия |

|

|

|

|

Затраты предприятия |

|

|

|

|

Себестоимость (затраты на рубль доходов) |

|

|

|

|

При анализе внешней среды организации необходимо получить ответы на 3 главных вопроса:

Какие изменения во внешней среде (окружении) воздействуют на текущую стратегию организации?

Какие факторы представляют угрозу для текущей деятельности организации?

Какие факторы предоставляют большие возможности для достижения целей организации?

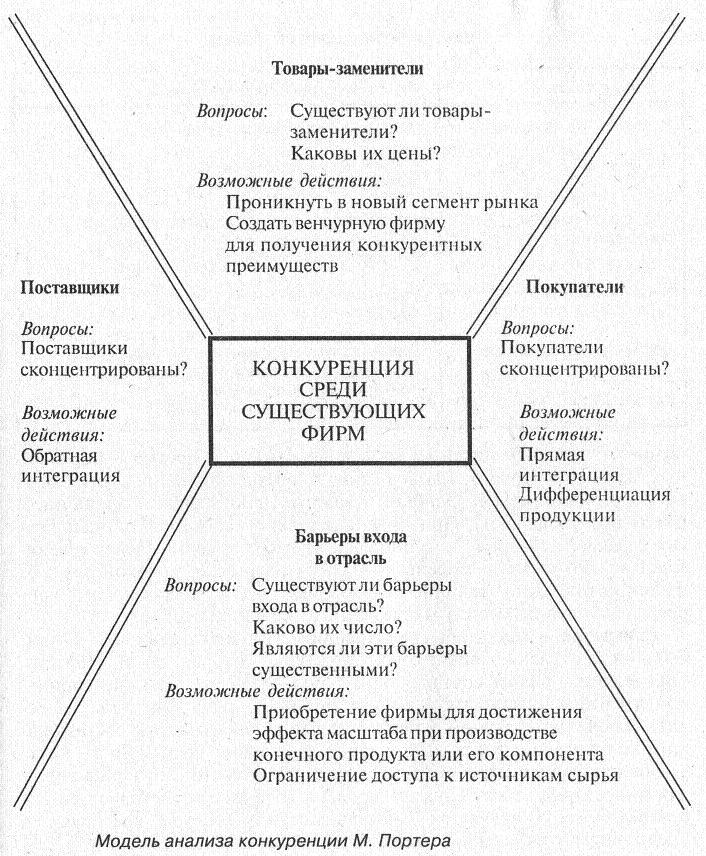

Тема 3.3. Модель пяти конкурентных сил м. Портера

Майкл Портер предложил для этого модель Пяти конкурентных сил (рис. 5) и аргументировал тем, что чем выше давление этих сил, тем меньше у существующих компаний возможности увеличивать цены и прибыль.

1-я сила

Поиск входа потенциальных конкурентов – создаёт опасность прибыльности компании.

С другой стороны, если этот риск мал, фирма может повышать цену и увеличивать доходы.

Конкурентная сила этого фактора сильно зависит от высоты барьеров входа (стоимости входа в отрасль).

Имеется 3 источника таких барьеров:

Лояльность к торговой марке покупателей (входящие компании должны перекрыть это значительными инвестициями),

Абсолютное преимущество по издержкам (этого трудно достичь новым компаниям),

Экономия на масштабе (это преимущество ассоциируется с большими компаниями). Она связана со снижением издержек при массовом производстве стандартизированной продукции, скидками при больших закупках сырья, материалов, оборудования; снижением удельных расходов на рекламу и т.д. Всё это создаёт значительные трудности для фирм, начинающих производство.

Рис.5: Модель Пяти конкурентных сил М. Портера

2-я сила

Соперничество существующих в отрасли компаний.

Выявить влияние трёх факторов:

Структура отраслевой конкуренции зависит от степени консолидации в отрасли (олигополия, монополия или фрагментарная структура). Фрагментарная отрасль представляет больше угроз, чем возможностей, т.к. вход в неё слишком лёгкий. Консолидированные отрасли компании, как правило, большие и независимые.

Условия спроса. Рост спроса в отрасли ведёт к умеренной конкуренции. Если спрос падает, барьер выхода являются серьёзной опасностью.

Высоту барьеров выхода в отрасли. Конкуренция особенно растёт, если высоки барьеры выхода, прибыль падает и существенна опасность ценовой войны.

3-я сила Портера

Возможность покупателей «торговаться».

Покупатели наиболее сильны в следующих ситуациях:

Когда они делают закупки в больших количествах,

Когда отрасль состоит из большого числа малых предприятий, а покупателей мало и они крупные.

Слабые покупатели допускают рост цен, а сильные оказывают давление и выбирают лучшие по цене, качеству и сервису товары.

4-я сила

Давление со стороны поставщиков

Заключается в угрозе поставщиков поднять цены, вынуждая компании снизить кол-во поставляемой продукции, а, следовательно, и прибыль. Альтернативно слабые поставщики дают возможность снизить цены на их продукцию и требовать более высокого качества.

Наиболее мощным является давление со стороны поставщиков в случае, когда поставляемый продукт имеет мало заменителей и он важен для компании, или поставщики используют угрозу вертикальной интеграции.

5-я сила

Угроза появления заменяющих продуктов.

Это серьёзная конкурентная угроза, ограничивающая цены компании и её прибыль.

Ослабление сил создаёт благоприятные возможности для компании.

Компания, изменив свою стратегию, может воздействовать на эти силы в свою пользу.

Раздел 4. Оценка сильных и слабых сторон организации

Тема 4.1. Внутренняя среда организации

Внутренняя среда организации – это та часть общей среды, которая находится в пределах организации. Она оказывает постоянное и самое непосредственное воздействие на функционирование данного предприятия.

По определению М. Мескона, основные внутренние переменные в фирме – это:

Цели,

Задачи,

Структура,

Технология,

Люди, персонал.

Внутренние переменные обычно называют социотехническими подсистемами, потому что они имеют социальный компонент (людей) и технический компонент (другие внутренние переменные).

Действительно, значение каждого элемента велико и изменение в одном из них обуславливает трансформации в других (т.е. между ними существует тесная взаимосвязь). Совершенствование одной переменной (например, такой, как технология) не обязательно может вести к повышению производительности, если эти изменения отрицательно сказываются на другой переменной (например, на людях).

Существует модель 7-С компании «МакКинси» (авторы Т. Петерс и Р. Уотермен), которая предполагает выделение таких переменных внутренней среды, как:

Совместные ценности

Стратегия

Структура

Системы

Стиль

Сотрудники

Способности (суммированные навыки персонала)

Д. Бодди и Р. Пэйтон сформулировали интегральную модель организации, включив такие элементы внутренней среды: цели, бизнес-процессы, технология, люди, власть, структура, культура организации.

Одним из распространённых подходов к анализу внутренней среды является выделение нескольких её срезов. Таким образом, внутренняя среда имеет несколько срезов.

Срезы внутренней среды:

Кадровый срез охватывает такие процессы, как:

Взаимодействие менеджеров и рабочих;

Найм, обучение и продвижение рабочих;

Оценка результатов труда и стимулирование;

Создание и поддержание отношений между рабочими.

Организационный срез включает:

Коммуникационные процессы;

Организационные структуры;

Нормы, правила, процедуры;

Распределение прав и ответственности;

Иерархию подчинения.

В производственный срез входят:

Изготовление продукта;

Снабжение и ведение складского хозяйства;

Обслуживание технологического парка;

Осуществление исследований и разработок.

Маркетинговый срез внутренней среды организации охватывает стороны, которые связаны с реализацией продукции:

Стратегия продукта, стратегия ценообразования;

Стратегия продвижения продукта на рынке;

Выбор рынков сбыта и систем распределения.

Финансовый срез включает процессы, связанные с эффективным использованием и движением денежных средств:

Поддержание должного уровня ликвидности и обеспечение прибыльности;

Создание инвестиционных возможностей.

Внутренняя среда полностью пронизывается организационной культурой, которая также должна подвергаться серьёзному изучению.

Тема 4.2. Анализ внутренней среды фирмы

Анализ внутренней среды фирмы (управленческий анализ) вскрывает те возможности, тот потенциал, на который может рассчитывать фирма в конкурентной борьбе в процессе достижения своих целей.

Управленческий анализ является частью стратегического менеджмента.

Важно всегда помнить, что фирма не только производит продукцию для окружения, но и обеспечивает возможность существования своим сотрудникам, давая им работу, предоставляя возможность участия в прибылях, обеспечивая их социальными гарантиями и т.п.

Управленческий анализ в современной литературе по менеджменту называют различными терминами:

Анализом деятельности фирмы,

Самоанализом,

Бизнес-диагностикой,

Внутренним анализом и т.п.

Управленческий анализ – это процесс комплексного анализа внутренних ресурсов и возможностей фирмы, направленный на оценку текущего состояния бизнеса, его сильных и слабых сторон, выявления стратегических проблем. |

Конечной целью управленческого анализа является предоставление информации руководителям и другим заинтересованным лицам для принятия адекватных стратегических решений.

Изучение внутренней среды направлено на уяснение того, какими сильными и слабыми сторонами обладает данное предприятие.

Сильные стороны служат базой, на которую организация опирается в конкурентной борьбе и которую она должна стремиться расширить и укреплять.

Слабые стороны – это те факторы, которые ослабляют фирму. Это предмет пристального внимания со стороны руководства, которое должно делать всё возможное, чтобы избавиться от них.

Дж. Пирс и Р.Робинсон выделили набор ключевых факторов, которые могут быть источником как силы, так и слабости организации. Анализ этих факторов позволяет составить комплексное представление о внутренней среде организации.

Ниже приводится перечень этих факторов и ключевых вопросов для их анализа (см. таблицу):

Анализ сильных и слабых сторон организации

Сфера |

Факторы |

Ключевые вопросы для их анализа |

Кадры |

Управленческий персонал; Мораль и квалификация сотрудников; Совокупность выплат работникам в сравнении с аналогичными показателями у конкурентов и в среднем по отрасли; Кадровая политика; Использование стимулов для мотивирования выполнения работы; Возможность контролировать циклы найма рабочей силы; Текучесть кадров и прогулы; Особая квалификация сотрудников; Опыт |

Какой стиль управления использует топ-менеджмент; Что является доминантой в системе ценностей высшего руководства; Как долго топ-менеджмент находится на своих позициях и как долго он собирается оставаться у власти; Насколько квалификация менеджеров среднего уровня позволяет им справляться с вопросами планирования и контроля, относящимися к календарному графику действий, снижению издержек и повышению качества; Соответствует ли квалификация персонала организации её текущим и будущим задачам; Какова политика оплаты труда в организации по сравнению с другими фирмами аналогичного профиля |

Организация общего управления |

Организационная структура; Престиж и имидж фирмы; Организация системы коммуникаций; Общая для всей организации система контроля (эффективность и использование); Организационный климат, культура Использование систематических процедур и техники в процессе принятия решений; Квалификация, способности и интересы высшего руководства; Система стратегического планирования Внутриорганизационная синергия (для многоотраслевых фирм) |

Четко ли распределены в организации права и обязанности; Существует ли в организации практика снижения управленческих издержек; Эффективно ли взаимодействие различных структурных подразделений в процессе достижения целей организации |

Производство |

Стоимость сырья и его доступность; Отношения с поставщиками; Система контроля запасов, оборот запасов; Местонахождение произв.помещений и использование мощностей; Экономия от масштаба производства; Техническая эффективность мощностей и их загруженность; Использование системы субконтрактирования; Отдача от использования оборудования; Контроль за процессом изготовления продукта; Проектирование, составление графика работы; Закупка; Контроль качества; Исследования и разработки, инновации; Патенты, торговые марки и аналогичные правовые формы защиты товара |

Соответствуют ли производственные мощности конкурентным требованиям сегодняшнего дня, являются ли они самыми современными или же морально устарели; Насколько эффективно используются производственные мощности, есть ли недозагрузка и существуют ли возможности для расширения производственной базы; Какова отдача от исследований и разработок; Приводят ли НИР к созданию принципиально новых продуктов

|

Маркетинг |

Продукты (услуги), производимые фирмой; Сбор необходимой информации о рынке; Доля рынка; Номенклатура товаров (услуг) и потенциал расширения; Жизненный цикл основных продуктов; Организация сбыта: знание потребностей покупателей; Имидж, репутация и качество товара (услуги); Продвижение товаров на рынок и их реклама; Ценовая политика; Процедуры установления обратной связи с рынком; Развитие новых продуктов, услуг и рынков; Послепродажное обслуживание и отслеживание проданного товара; Отношение к марке |

Что является сильными и слабыми сторонами продукта: дизайн, качество, доставка, гарантии; Какова ценовая политика организации, является ли она ценовым лидером или ценовым последователем; Какую долю рынка и насколько твёрдо удерживает организация, каковы тенденции в изменении её доли рынка; Имеются ли возможности для выхода на рынок с новыми продуктами и для освоения новых рынков; Обеспечивают ли организацию проводимые ею исследования рынка необходимой информацией, позволяющей ей ориентировать свою деятельность на запросы покупателей

|

Финансы и учёт |

Возможность привлечения краткосрочного капитала; Возможность привлечения долгосрочного капитала; Стоимость капитала по сравнению со средней отраслевой и стоимостью капитала у конкурентов; Отношение к налогам; Отношения к хозяевам, инвесторам, акционерам; Возможность использования альтернативных финансовых стратегий; Рабочий капитал: гибкость структуры капитала; Система учёта издержек, составление бюджета и планирования прибыли |

Каковы тенденции в изменении финансовых показателей деятельности организации; Какой процент прибыли обеспечивается отдельными подразделениями; Достаточно ли осуществляется капитальных затрат для того, чтобы обеспечить будущие производственные потребности; Относятся ли финансовые институты с должным уважением к руководству организации; Обеспечивает ли менеджмент агрессивную и базирующуюся на глубоких знаниях налоговую политику |

Раздел 5. Комбинированные методы анализа внутренней и внешней среды

Тема 5.1. Комплексный анализ внешней и внутренней среды. Swot –анализ. Цель и этапы ситуационного анализа

Цель ситуационного анализа – оценить стратегическую ситуацию для конкретной организации (и ответить на следующие вопросы):

Хорошо ли работает используемая ныне стратегия?

Что является для фирмы сильными и слабыми сторонами, а также благоприятными возможностями и угрозами?

Может ли фирма конкурировать по стоимости?

Насколько сильны конкурентные позиции фирмы?

Какие стратегические действия создают лицо фирмы?

Ситуационный анализ включает 5 ступеней:

Оценка: насколько хорошо работает существующая стратегия.

Она включает обзор прошлой стратегической деятельности фирмы и определение логической взаимосвязи отдельных частей стратегии.

Проведение SWOT -анализа.

Оценка основных блоков стратегии – сильных сторон её деятельности; слабые стороны важны, т.к. они представляют источник повышенного внимания и требуют корректирующих действий.

Внешние благоприятные возможности и угрозы следует учитывать, т.к. хорошая стратегия должна способствовать накоплению положительных возможностей и защите от возможных угроз.

Оценка стоимостной позиции фирмы относительно конкурентов (с использованием цепи действия/стоимость).

Стратегия должна поддерживать стоимостной фактор на уровне соперников, чтобы обеспечить способность компании конкурировать.

Оценка конкурентной позиции фирмы.

Этот этап показывает, как расположена фирма относительно соперников по главным показателям конкурентного успеха. Анализ конкурентной силы показывает, где фирма сильна, а где слаба.

Определение стратегических подходов и проблем фирмы.

Целью этого этапа является разработка полного стратегического перечня с использованием ситуационного, а также отраслевого и конкурентного анализа для понимания того, насколько существующая стратегия соответствует внешней и внутренней ситуации фирмы.

Тема 5.2. Swot – анализ

Анализ внутренней и внешней среды направлен на выявление угроз и возможностей, которые могут возникнуть во внешней среде по отношению к фирме, а также сильных и слабых сторон, которыми обладает фирма.

Именно для этой цели разработаны определённые приёмы анализа среды, которые применяются в стратегическом управлении.

Комплексный метод, который носит название «SWOT-анализ» предполагает сначала выявление сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз, и после этого установление цепочек связей между ними, которые могут быть использованы как для формулирования стратегии, так и для уточнения её.

S - strengts (силы)

W - weaknesses (слабости)

O - opportunities (возможности)

T - threats (угрозы)

Факторы, учитываемые в swot-анализе

S - strengts Силы |

W - weaknesses Слабости |

|

|

O - opportunities Возможности |

T - threats Угрозы |

|

|

Организация может дополнить каждую из четырёх частей списка теми характеристиками, которые отражают её специфику или конкретную ситуацию, в которой находится организация.

После этого с помощью матрицы SWOT необходимо установить цепочки связей между ними, которые в дальнейшем могут быть использованы для формулирования стратегии организации.

Матрица SWOT составляется следующим образом: слева выделяются два блока (сильные стороны, слабые стороны), в которые вписываются все выявленные на первом этапе анализа стороны организации. В верхней части матрицы также выделяются два блока (возможности и угрозы), в которые вписываются все выявленные возможности и угрозы.

На пересечении блоков образуются четыре поля:

СИВ – сила и возможности;

СИУ – сила и угрозы;

СЛВ – слабость и возможности;

СЛУ – слабость и угрозы.

На каждом из полей исследователь должен рассмотреть все возможные парные комбинации и выделить те, которые должны быть учтены при разработке стратегии поведения организации.

В отношении тех пар, которые были выбраны с поля СИВ, следует разрабатывать стратегию по использованию сильных сторон организации, для того, чтобы получить отдачу от возможностей, которые появились во внешней среде.

Матрица swot –анализа

|

Возможности 1. 2. 3. |

Угрозы 1. 2. 3. |

Сильные стороны 1. 2. 3. |

Поле СИВ |

Поле СИУ |

Слабые стороны 1. 2. 3. |

Поле СЛВ |

Поле СЛУ |

Фактически поля пересечений (СИВ, СИУ, СЛВ и СЛУ) представляют собой наборы возможных сценариев развития событий.

Для тех пар, которые оказались на поле СЛВ, стратегия должна быть построена таким образом, чтобы за счет появившихся возможностей попытаться преодолеть имеющиеся у организации слабости (варианты использования возможностей внешней среды для снижения риска).

Если пара находится на поле СИУ, то стратегия должна предполагать использование силы организации для устранения угрозы.

Наконец, для пар, находящихся на поле СЛУ, организация должна вырабатывать такую стратегию, которая позволила бы ей как избавиться от слабости, так и попытаться предотвратить нависшую над ней угрозу. Это позволит прогнозировать кризисные ситуации, возникающие в период становления и развития.

Практическое использование SWOT -матрицы позволяет менеджеру предвидеть возможные подводные камни в ходе процесса планирования и реализации принятых решений.

Тема 5.3. Составление профиля среды

Наряду с методами изучения угроз, возможностей, силы и слабости фирмы для анализа среды может быть применён метод составления её профиля.

Данный метод удобно применять для составления профиля отдельно макроокружения, непосредственного окружения и внутренней среды.

С помощью данного метода удаётся оценить относительную значимость для фирмы отдельных факторов среды.

Метод состоит в следующем:

В таблицу выписываются отдельные факторы среды. Каждому из факторов даётся экспертная оценка по определённой шкале:

-

Важность для отрасли

А

3 – большая,

2 – умеренная,

1 - слабая

Влияние на организацию

В

3 – сильное,

2 – умеренное,

1 – слабое,

0 – отсутствие влияния

Направленность влияния

С

+1 – позитивная,

-1 - негативная

Профиль среды организации

Факторы среды |

Важность для отрасли, А |

Влияние на организацию, В |

Направленность влияния, С |

Степень важности D = А* В* С

|

1. |

||||

2. |

||||

3. |

||||

Далее все 3 экспертные оценки перемножаются, и получается интегральная оценка, показывающая степень важности фактора для фирмы. При этой оценке руководство может заключить, какие из факторов среды имеют более важное значение и, следовательно, заслуживают самого серьёзного внимания.

Для стратегической перспективы фирмы особенно значимы сильные стороны, т.к. они являются краеугольными камнями стратегии и на них должно строиться достижение конкурентных преимуществ.

В то же время хорошая стратегия требует вмешательства в слабые стороны.

Организационная стратегия должна быть хорошо приспособлена к тому, что можно сделать.

Тема 5.4. Портфельный анализ

Основным вопросом при проведении внутреннего анализа является определение общего наличия ресурсов.

Портфельный анализ применяется, когда в «портфеле» фирмы имеется несколько бизнес-единиц (самостоятельных подразделений, предприятий) и товарных линий.

Например, компания с условным названием «Пентан» ведёт свою деятельность в нескольких направлениях:

строительство и эксплуатация АЗС,

кафе,

автосервисов,

автомоек,

многоэтажных автостоянок.

Т.е. портфель такой компании состоит из бизнес-единиц различного профиля. Руководству компании предстоит решить, какие направления деятельности поддерживать в первую очередь, за счёт каких бизнес-единиц черпать средства для такой поддержки, а какие бизнес-единицы оценивать как неперспективные.

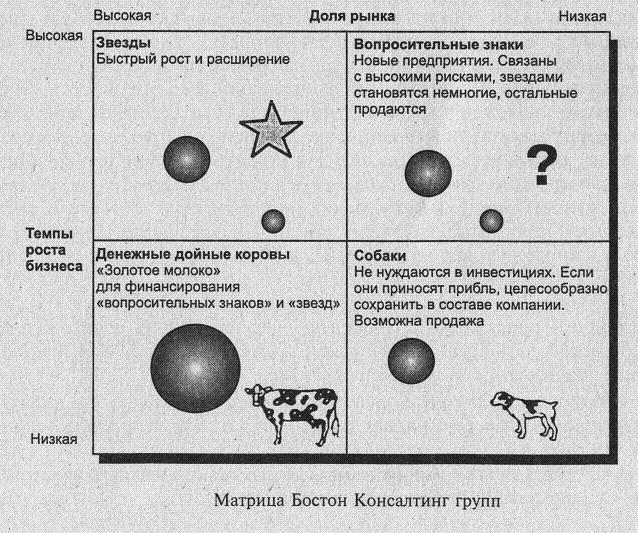

Наиболее известным средством портфельного анализа является Матрица Бостонской консультативной группы (БКГ, «Бостон консалтинг групп»).

Эта матрица объединяет:

Темпы роста бизнеса в отрасли, где действует данное предприятие;

Долю рынка, приходящуюся на продукт, производимый компанией. Этот показатель говорит о том, какова позиция предприятия по сравнению с конкурентами.

Матрица предполагает рассмотрение четырёх сценариев, которые получили следующие названия:

Звезды

Дойные коровы

Вопросительные знаки (трудные дети)

Собаки (хромые утки)

Эта модель позволяет фирме классифицировать каждый из своих продуктов по его доле рынка относительно основных конкурентов и темпов роста продаж, что даст возможность:

проводить целевое планирование,

определять рыночные стратегии,

распределять ресурсы,

оценить потребность в финансировании.

-

Относительная доля рынка

Высокая

Низкая

Темпы роста рынка

Высокий

Звезды

Вопросительные знаки

(трудные дети)

Низкий

Дойные коровы

Собаки (хромые утки)

«Звезда» — продукт, который имеет значительную долю в растущем рынке. Компания с продукцией такого типа обычно затрачивает значительные средства для поддержки своего продукта, однако благодаря росту производительности труда затраты компании с течением времени уменьшаются.

«Дойная корова» — продукт, имеющий большую долю в зрелом рынке. Потребность в расходах на сбыт меньше. Такой продукт является поставщиком средств для инвестирования в новый продукт.

«Вопросительные знаки» («трудные дети») существуют в растущем рынке, однако они страдают от незначительности своей доли в нем. Для увеличения доли необходимо вложение больших средств. Однако в случае отсутствия перспективы продукт может быть просто снят с производства.

«Собаки» имеют небольшую долю на статичном или сокращающемся рынке, требуют непропорционально больших объемов затраты средств и «пожирают» ресурсы компании. Чаще всего корпорации ищут возможность освободиться от предприятий этой группы.

С помощью портфельного анализа можно установить, подходит ли набор продуктов и услуг с точки зрения наличия у компании необходимых средств и управления оборотным капиталом. Каждый кружок на рисунке представляет хозяйственную единицу (предприятие) или стратегию, а размер круга пропорционален доходу от продаж, создаваемому каждым видом хозяйственной деятельности или же уровню предполагаемого дохода от продаж (в случае перспективных стратегических вариантов).

Для определения перспектив развития фирмы предлагается использовать единственный показатель – рост объёмов продаж. Он задаёт размер матрицы по вертикали. Размер по горизонтали задаётся соотношением доли рынка организации и доли рынка основных конкурентов.

Все фирмы должны иметь определённую политику в отношении своих товаров отдельно по каждой из этих четырёх категорий. При этом нужно сохранять определённый баланс между этими категориями в рамках общего ассортимента продуктов.

Матрица БКГ может использоваться и для сопоставления различных СХП (самостоятельных хозяйственных подразделений) по их доле рынка относительно основных конкурентов и темпам годового роста в отрасли.

Матрица даёт возможность определить, какое из СХП организации занимает ведущие позиции по сравнению с конкурентами, какова динамика его рынка, позволяет произвести предварительное распределение стратегических финансовых ресурсов между СХП.

Матрица строится на известной предпосылке: чем больше доля СХП на рынке (больше объём производства), тем ниже удельные издержки и выше прибыль в результате относительной экономии от объёмов производства.

Но продолжим наш пример с компанией «Пентан»: Сеть АЗС выступает для данного предприятия «дойной коровой», так как даёт наибольшую и постоянную прибыль и занимает устойчивое положение на рынке.

Часть прибыли организация стала вкладывать в строительство многоэтажных автостоянок в новых жилых районах («звезда»), надеясь на то, что именно за ними будущее, хотя строительство обычных одноэтажных обходится дешевле.

Одновременно фирма планирует использовать прибыль от АЗС для строительства нефтебазы для хранения бензина («вопросительные знаки»), - этот проект связан с большими рисками, но в случае удачного завершения может стать прибыльным.

«Собаками» для предприятия являются кафе на АЗС, которые не приносят прибыли: людей не привлекает посещение кафе с запахом бензина и урбанистическим пейзажем.

Матрица МакКинси (ge/McKinsey)

Успех, который сопутствовал модели стратегического анализа и планирования бизнеса, разработанной специалистами БКГ, стимулировал исследования в этой области.

В начале 1970-х гг. появилась аналитическая модель, совместно предложенная корпорацией GE и консалтинговой компании «McKinsey».

Она стала популярной многофакторной моделью анализа стратегических позиций бизнеса и очень многие предприятия внедрили эту методику стратегического анализа и планирования.

Модель GE/McKinsey представляет из себя матрицу, состоящую из 9 ячеек для отображения и сравнительного анализа стратегических позиций направлений хозяйственной деятельности организации. Как и в матрице БКГ, каждый вид хозяйственной деятельности оценивается по двум направлениям — привлекательность отрасли производства и конкурентное положение предприятия. Матрица МакКинси разделена на девять клеток. Предприятия, находящиеся в трех из них, характеризуются как победители, в трех других — как проигравшие, т. е. наименее желательные. В одной клетке размещается «вопросительный знак», который, как и в БКГ, имеет неопределенное, но потенциально обещающее будущее. Клетка, которая определена как производитель прибыли, сходна с «денежной коровой» в матрице БКГ.

Главной особенностью модели явилось то, что в ней впервые для сравнения видов бизнеса стали рассматриваться не только «физические» факторы (такие, как объём продаж, прибыль), но и субъективные характеристики бизнеса (такие, как технологии, состояние кадрового обеспечения и др.).

Достоинством модели является и то, что различным факторам (оси Х и У) могут даваться различные весовые коэффициенты в зависимости от их относительной важности для того или иного вида бизнеса в той или иной отрасли, что делает оценку более точной.

Рис.7: Матрица МакКинси

Раздел 6. Стратегические альтернативы

Тема 6.1. Стратегия функционирования и развития

Условно организационные стратегии могут быть разделены на 2 группы:

Стратегии функционирования;

Стратегии развития

Стратегии функционирования.

Поскольку функционирование проявляется в производстве и продаже продукции, стратегии именно такого рода определяют её поведение на рынке. Их объектом является выпускаемый товар/услуга.

По мнению американского исследователя Майкла Портера, можно выделить 3 основных варианта таких стратегий:

Лидерство в низких издержках в области затрат

Дифференциации

Фокусирования

-

Лидерство в низких издержках

в области затрат

Стратегия

дифференциации

Стратегия

фокусирования

(сосредоточения, или концентрации на сегменте)

Лидерство в низких издержках в области затрат – это стратегия снижения себестоимости.

Использование этой стратегии встречается чаще всего.

Она ориентирует фирму на получение дополнительной прибыли за счёт экономии на постоянных затратах.

Постоянные затраты (точнее, условно постоянные), например, на оборудование, отопление, электроэнергию, заработную плату при увеличении объёмов производства до определённого времени остаются неизменными. Следовательно, на единицу продукции они сокращаются. Это позволяет продавать их дешевле или получать дополнительную прибыль, что в итоге ведёт к победе в конкурентной борьбе и завоеванию новых рынков.

Стимул для использования стратегии «Лидерство в низких издержках» - привлечение большого числа потребителей, для которых цена является определяющим фактором при покупке.

Такая стратегия эффективна, если:

ценовая конкуренция является главной;

выпускаемая продукция стандартна или однородна, используется всеми одинаковым способом;

имеется мало возможностей её разнообразить;

покупателями являются в основном крупные фирмы, которые при массовых закупках получают существенные экономические выгоды.

Реализация данной стратегии на практике осложняется:

инфляцией, которая обесценивает получаемую прибыль;

сложностью быстрой переориентации массового производства на новые товары вследствие его инертности;

привлекательностью данной сферы деятельности для конкурентов и отсутствием серьёзных препятствием для проникновения в неё.

Преимущества:

Дополнительный рост объёма продаж и получение сверхприбыли за счёт уменьшения рыночной доли конкурентов с более высокой ценой на аналогичные товары.

Ужесточение входного ценового барьера по себестоимости для предприятий, стремящихся в эту отрасль.

Наличие резерва при повышении цен на сырьё.

Вытеснение товаров-заменителей за счёт массовости и низких издержек производства.

Стратегия дифференциации

Состоит в том, что фирма концентрирует свои усилия на нескольких приоритетных направлениях, где она пытается достичь превосходства над другими за счёт уникальности своей продукции.

Другими словами, она основывается на изготовлении особой (оригинальной) продукции, имеющей явные отличительные преимущества с точки зрения потребителей.

Вариантов данной стратегии существует бесконечное множество, ибо дифференциация специфична для каждой отрасли. Она может заключаться в увеличении разнообразия производимых товаров и услуг, улучшении их качества, условий производства. Т.е. предполагает обособление товара на рынке за счёт его качественных характеристик.

Преимущества:

Дополнительный рост объёма продаж и получение сверхприбыли за счёт завоеваний предпочтений у различных групп потребителей на базе превосходства в качестве и более широкого выбора.

Ужесточение входного ценового барьера в отрасль за счёт сформировавшихся предпочтений потребителей.

Вытеснение товаров-заменителей за счёт укрепления связей с потребителями.

Необходимые условия для реализации стратегии:

Потребитель должен ценить и воспринимать отличительные характеристики продукта.

Конкуренция происходит в неценовой области.

Технология должна постоянно переналаживаться.

Развитая служба маркетинга.

Дифференциация обычно связана со значительными затратами и будет успешной, только в том случае, если прибыль их покроет. Поэтому предыдущая стратегия полностью не отбрасывается.

Такая стратегия эффективна, если:

Имеется большое число разнообразных способов её осуществления;

Покупатели привязаны к фирме и её торговой марке;

Покупатели хорошо воспринимают новинки, их вкусы и потребности значительно различаются и не могут быть удовлетворены стандартными товарами и услугами.

Всё это позволяет устанавливать высокие цены на товар, чтобы покрыть повышенные затраты. Но дифференциация всё же не безгранична, ибо покупатель может не оценить новинку или её уникальность окажется мнимой, что усилит позиции конкурентов.

Стратегия фокусирования (или концентрации, сосредоточения).

Основывается на выборе какого-либо сегмента (части) отраслевого рынка и достижении там безусловных конкурентных преимуществ путём реализации одной из двух описанных выше стратегий.

Однако эти преимущества можно потерять вследствие высоких затрат, недостаточной дифференциации деятельности или продукта, а также возможности сравнительно легкого проникновения в этот сегмент конкурентов.

Преимущества:

Дополнительный рост объёмов продаж и получение сверхприбыли за счёт уменьшения рыночной доли и специализации предприятия на конкретном сегменте (группе покупателей с особыми специфическими потребностями).

Условия для реализации стратегии:

Существование чётко определённой обособленной группы потребителей.

Когда ресурсы и маркетинговые возможности не позволяют обслуживать весь рынок

Конкуренты не пытаются специализироваться на данном сегменте.

Создание имиджа предприятия, заботящегося о потребностях конкретных покупателей.

Комплексное обслуживание конкретного сегмента рынка на основе комбинированного использования стратегии Лидерства в низких издержках и дифференциации продукции для относительно узкой группы покупателей.

Помимо перечисленных стратегий М.Портер выделяет ПОРТФЕЛЬНУЮ стратегию, предполагающую ориентацию на производство достаточно широкого ассортимента товаров, находящихся на разных стадиях ЖЦТ.

Это означает, что:

К выпуску одних фирма только приступает, что сулит выгоды лишь в перспективе;

Другие пользуются наибольшим спросом, производятся в массовом порядке и приносят основную прибыль;

От изготовления третьих постепенно отказываются, поскольку это становится убыточным.

Такая практика при правильном применении обеспечивает стабильные доходы в любой момент времени.

По мнению Портера, фирма, не сумевшая направить свою стратегию по одному из перечисленных направлений, или «застрявшая на полдороге», оказывается абсолютно уязвимой в перспективе.

Тема 6.2. Стратегии развития

Если стратегии функционирования в первую очередь связаны с товаром, то стратегии развития в качестве объекта имеют её потенциал и конкурентные преимущества.

В настоящее время можно говорить о 4-х видах этих стратегий (см. рис.8):

1) Ограниченный рост. Эту стратегию применяет большинство организаций в сложившихся отраслях со стабильной технологией.

При стратегии ограниченного роста цели развития устанавливаются от “достигнутого” и корректируются на изменяющиеся условия (например, на инфляцию). Это удобный, нерискованный способ.

2) Ускоренный рост. Эта стратегия чаще всего применяется в динамично развивающихся отраслях с быстро меняющейся технологией.

Для неё характерно установление ежегодного значительного превышения уровня развития над уровнем развития прошлого года. Предприятиям свойственны постоянные и высокие темпы увеличения масштабов деятельности, измеряемые десятками процентов в год. (Майкрософт, Нокиа)

Данная стратегия присуща также молодым фирмам независимо от сферы деятельности (поскольку они стремятся в кратчайшие сроки занять лидирующие позиции).

3) Сокращение (или стратегия последнего средства). Эта стратегия выбирается организациями реже всего. Для нее характерно установление целей ниже уровня, достигнутого в прошлом. К стратегии сокращения прибегают тогда, когда показатели деятельности организации приобретают устойчивую тенденцию к ухудшению и никакие меры не изменяют этой тенденции.

Происходит сокращение объёма продукции. Цены устанавливают ниже по сравнению с прошлым.

4) Комбинированная стратегия. Эта стратегия представляет собой любое сочетание рассмотренных стратегий — ограниченного роста, роста и сокращения.

Комбинированной стратегии придерживаются чаще всего крупные организации, которые активно функционируют в нескольких отраслях, имеют множество подразделений.

В её рамках одни

подразделения фирмы (или отрасли,

сегменты) предприятия развиваются

быстро, другие – умеренно, третьи –

стабилизируются, четвёртые – сокращают

масштабы своей деятельности. Такая

стратегия в наибольшей степени

соответствует реальному многообразию

хозяйственной жизни.

Рис. 8: Развитие предприятия в зависимости от его стадии жизненного цикла

Каждая их вышеупомянутых стратегий представляет собой базовую стратегию, которая, в свою очередь, имеет множество альтернативных вариантов.

Стратегии по характеру воздействия

Стратегия наступления (наступательная),

Стратегия обороны (оборонительная),

Стратегия отступления.

Тема 6.3. Стратегия наступления

Это стратегия завоевания и расширения рыночной доли.

Она чаще всего реализуется через:

увеличение разнообразия выпускаемой продукции (диверсификация производства),

развитие рынка,

активизацию поведения на нём.

Диверсификация |

|

вертикальная |

горизонтальная |

Внедрение в сферу деятельности поставщиков или потребителей, т.е. в предыдущие и последующие звенья большой технологической цепи. |

Проникновение в смежные отрасли, использующие схожую технологию, сырьё и пр. с целью повышения экономической устойчивости организации. |

Например, Мясоперерабатывающее предприятие может обзаводиться собственными животноводческими фермами и торговыми точками. |

Например, Авиастроительное предприятие может выпускать автомобили, используя при этом имеющиеся высокие технологии. |

Диверсификация может осуществляться в следующих формах:

Прямого инвестирования,

Портфельного инвестирования,

Кооперации.

ПРЯМОЕ состоит в строительстве или реконструкции реальных производственных объектов;

ПОРТФЕЛЬНОЕ – в приобретении пакетов акций соответствующих корпораций, что позволяет фирме увеличивать производственный потенциал и активы, которые она прямо или косвенно контролирует, войти в новую отрасль;

КООПЕРАЦИЯ чаще всего происходит в форме:

технического обучения и помощи в освоении новинок;

общих исследований, разработок, производства или сборки продукции на совместных предприятиях.

В стратегии наступления выделяется такое понятие, как ИНТЕНСИФИКАЦИЯ рынка. Это может быть:

Освоение новых регионов;

Производство и сбыт продукции, удовлетворяющий более разнообразные потребности;

Привлечение прежних покупателей конкурентов.

Особенности наступательной стратегии:

сложна в реализации,

связана с риском,

оправдана лишь при точечном выборе круга производимых товаров и услуг.

Но она позволяет одолеть конкурентов и удерживать лидирующие позиции.

Тема 6.4. Стратегия обороны (2 вида)

Наступательно-оборонительная

То есть происходит манёвр ресурсами для удержания существующей рыночной доли предприятия на рынке.

Стратегия реализуется в условиях перестройки деятельности предприятия.

В данной стратегии использоваться следующие методы:

С одной стороны, это:

Уход от неперспективных, неприбыльных сфер;

Продажа непрофильных активов;

С другой стороны:

Модернизация и расширение существующего производства;

Совершенствование выпускаемой продукции и услуг;

Захват новых сегментов рынка.

Оборонительная

Подчинена задаче выживания фирмы и укрепления её пошатнувшегося положения.

Методы:

Сокращение масштабов деятельности,

Тотальная экономия,

Потеря ряда позиций на рынке без завоевания новых.

Тема 6.5. Стратегия отступления

Это стратегия ухода с рынка или ликвидация данного бизнеса.

Данная типизация стратегий похожа на предыдущую, но имеет свои отличия. Стратегии РАЗВИТИЯ связаны с объемами деятельности и капитала, а стратегии ПО ХАРАКТЕРУ ВОЗДЕЙСТВИЯ – с долей рынка.

Раздел 7. Реализация стратегического плана, его контроль и оценка

Тема 7.1. Процесс реализации стратегии

Процесс реализации стратегии представляет собой единство двух составляющих:

Стратегических изменений (во всех внутренних переменных) и

Управления ими.

Таким образом, этот процесс можно назвать управление изменениями.

Стратегические изменения не являются самоцелью. В реальной бизнес-практике существует достаточно примеров относительно долгого и удачного функционирования различных бизнесов в соответствии с одной и той же стратегией (т.е. без каких-либо значимых изменений). Основной момент здесь тот, что стабильность бизнеса означает правильный выбор стратегии.

Выделяют следующие стадии процесса реализации стратегии:

Разработка стратегической программы и запуск программы;

Основные стратегические изменения (переход от одного состояния объекта управления к новому состоянию, для того, чтобы происходил неуклонный рост её положительного стратегического качества);

Завершение стратегии и стратегический контроль.

В этой схеме логика выполнения операций проста и понятна:

Стратегическое планирование |

|

Реализация стратегии |

|

Стратегический контроль |

|

|

1. Оргструктуры

2. Информационная система

3. Культура

4. Кадры |

|

1.Критерии и показатели контроля

2. Мониторинг

3. Анализ

4. Бенчмаркинг |

На основе этого к реализации стратегии необходимо отнести следующие задачи:

построение организации, способной осуществлять стратегию, включая совершенствование организационной структуры (по А. Чандлеру: «Стратегия определяет структуру»);

разработка бюджета и управление им с целью выгодного размещения средств;

изменение в информационной системе организации, включая создание систем сбора и анализа стратегической информации (информационные и аналитические отделы);

формирование новой организационной культуры и стиля стратегического руководства (установление общих целей и ценностей организации, создание атмосферы поддержки стратегии, организационных инноваций и новых возможностей);

улучшение системы управления персоналом, включая подбор людей на ключевые позиции, создание команды, введение новых мотивационных механизмов в интересах реализации стратегии;

создание системы постоянного совершенствования (регулирования) деятельности на основе полученной информации (бенчмаркинг).

Реализация стратегии – сложный процесс, отличный от реализации долгосрочного плана.

Первое существенное отличие: обязательное наличие творческого подхода и эффективной обратной связи.

Второе: происходит практическое создание всех значимых условий осуществления стратегии.

Третье: традиционное выполнении плана – это точное, добросовестное исполнение уже принятых решений

Современный процесс реализации стратегии с самого первого этапа своего осуществления – это не просто начало выполнения уже принятой стратегии, но и старт процесса создания следующей. Т.е. завершение одного цикла стратегического развития одновременно является началом другого цикла такого развития.

Тема 7.2. Факторы реализации стратегии

Для успешной реализации стратегии необходимо выполнение основных управленческих функций:

Планирование;

Организация (создаётся организационная структура и наполняется ресурсами);

Мотивация (создаются условия, в которых сотрудники будут эффективно работать);

Контроль (вырабатываются критерии оценки, собирается и анализируется информация, сравнивается с критериями, принимается решение о допустимости имеющихся разночтений).

При стратегическом управлении чрезвычайно важно правильно оценивать ход проводимых изменений и осуществлять контроль за проведением стратегии.

Стратегические изменения должны оцениваться по определённым критериям.

Какие же критерии для оценки существуют?

Последовательность осуществления стратегии. Стратегия определяется целью верхнего уровня, поэтому она не должна содержать не согласованные с верхним уровнем цели более низкого уровня.

Согласованность с требованиями среды. Стратегия должна соответствовать внешней обстановке и учитывать происходящие в ней изменения, успешная стратегия всегда учитывает сильные стороны компании и возможности внешней среды.

Осуществимость стратегии. Главная задача здесь – претворять стратегию с помощью имеющихся ресурсов – финансовых, трудовых, технологических. Стратегия не должна ни переоценивать доступные ресурсы, ни создавать проблемы, которые невозможно будет решить в будущем.

Приемлемость для стейкхолдеров. Стратегия должна соответствовать ожиданиям и интересам конкретных групп влияния, поддерживаться ими.

Преимущество по отношению к конкурентам. Обеспечивать создание и поддержание конкурентного преимущества в избранной области (т.е. сделать больше и лучше, чем конкуренты).