- •Лекция 1 Задачи сопротивления материалов. Растяжение и сжатие

- •1.1 Основные формы элементов конструкций

- •1.2 Основные виды деформаций

- •1.3 Основные гипотезы науки о сопротивлении материалов

- •1.4 Классификация внешних сил

- •1.5 Опоры и реакции

- •1.6 Внутренние силы. Метод сечений

- •1.7 Напряжение

- •1.8 Растяжение и сжатие

- •1.9 Нормальные напряжения. Условие прочности

- •1.10 Основные типы расчетов на прочность

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 2 Опытное изучение механических свойств материалов

- •2.1 Опытное изучение свойств материалов при одноосном растяжении

- •2.2 Диаграмма растяжения стали марки Ст3

- •2.3 Наклеп

- •2.4 Диаграммы растяжения других конструкционных материалов

- •2.5 Испытание конструкционных материалов на сжатие

- •2.6 Определение твердости

- •Твердости по Виккерсу

- •2.7 Деформации при растяжении (сжатии)

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 3 Геометрические характеристики плоских сечений

- •3.1 Статические моменты сечений

- •3.2 Моменты инерции сечений

- •3.3 Зависимость между моментами инерции относительно параллельных осей

- •3.4 Моменты инерции простых сечений

- •3.4.1 Прямоугольник

- •3.4.2 Треугольник

- •3 .4.3 Круг

- •3.4.4 Кольцо

- •3.5 Изменение моментов инерции при

- •3.6 Главные оси и главные моменты инерции

- •3.7 Понятие о радиусе инерции

- •3.8 Моменты сопротивления площади

- •3.9 Моменты инерции сечений сложной формы

- •3 .10 Стандартные прокатные профили

- •4.2 Закон парности касательных напряжений. Главные площадки и главные напряжения

- •4.3 Линейное напряженное состояние Линейным или одноосным называется напряженное состояние, при котором два из трех главных напряжений равны нулю (рис. 4.2, в).

- •4.4 Плоское напряженное состояние

- •4.5 Объемное напряженное состояние

- •5.1 Первая гипотеза прочности: гипотеза наибольших нормальных

- •5.2 Вторая гипотеза прочности: гипотеза наибольших удлинений

- •5.3 Третья гипотеза прочности: гипотеза наибольших касательных

- •5.4 Четвертая гипотеза прочности: гипотеза потенциальной энергии

- •5.5 Определение внутренних сил, напряжений и деформаций при сдвиге

- •5.6 Анализ напряженного состояния при сдвиге

- •5 Рисунок 5.6 Соединение двух листов заклепками .7 Расчет на прочность

- •5.8 Примеры расчета

- •5.8.1 Расчет заклепочного соединения

- •5.8.2 Расчет болтового соединения

- •5.8.3 Расчет сварного соединения

- •5.8.4 Конструирование болта

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 6 Кручение

- •6.1 Напряжения в поперечном сечении

- •6.2 Условие прочности при кручении вала

- •6.3 Деформации при кручении и условие жесткости

- •6.4 Определение крутящего момента и построение эпюр крутящих моментов

- •6.5 Расчет винтовых цилиндрических пружин с небольшим шагом

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 7 Плоский изгиб: напряжения и прочность при изгибе

- •7.1 Напряжение при чистом изгибе

- •7.2 Условие прочности при изгибе

- •7.3 Напряжения при поперечном изгибе

- •7.4 Полная проверка прочности балки

- •7.5 Рациональные формы сечений балок

- •7.6. Перемещения при плоском изгибе

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 8 Плоский изгиб: построение эпюр поперечной силы и изгибающего момента

- •8.1. Построение эпюр поперечной силы и изгибающего момента

- •8.2 Правила проверки эпюр

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 9 Сложное сопротивление

- •9.1 Сложный и косой изгиб

- •9.2 Внецентренное растяжение (сжатие) прямого бруса

- •9.3 Изгиб с кручением

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 10 Устойчивость сжатых стержней: Продольный изгиб

- •10.1 Устойчивое и неустойчивое упругое равновесие

- •10.2 Формула Эйлера

- •10.3 Влияние способов закрепления концов стержня на критическую силу

- •10.4 Пределы применимости формулы Эйлера

- •10.5 Расчеты на устойчивость при помощи коэффициентов уменьшения основного допускаемого напряжения

- •10.6 Рациональные формы сечений стержней

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 11 Динамическое нагружение

- •11.1 Понятие о динамическом действии нагрузки

- •11.2 Удар

- •11.3 Механические свойства материалов при ударе

- •11.4 Напряжения, изменяющиеся во времени. Явление усталости материалов

- •11.5 Влияние конструктивно-технологических факторов на предел усталости

- •11.5.1 Влияние концентрации напряжений

- •11.5.2 Влияние размеров (масштабный фактор)

- •11.5.3 Влияние состояния поверхности

- •11.5.4 Влияние пауз

- •11.5.5 Влияние температуры

- •11.6 Практические меры повышения сопротивления усталости

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 12 Расчет на прочность при колебаниях

- •12.1 Основные понятия

- •12.2 Жесткость системы (коэффициент упругого сопротивления)

- •12.3 Жесткость системы при параллельном соединении упругих

- •12.4 Жесткость системы при последовательном соединении упругих

- •12.5 Свободные колебания систем с одной степенью свободы.

- •12.6 Логарифмический декремент затухания

- •12.7 Коэффициент динамичности

- •12.8 Виброактивность и виброзащита

- •Вопросы для самопроверки

Лекция 2 Опытное изучение механических свойств материалов

Опытное изучение свойств материалов при одноосном растяжении; диаграмма растяжения стали марки Ст3; наклеп; диаграммы растяжения других конструкционных материалов; испытание конструкционных материалов на сжатие; определение твердости; деформации при растяжении (сжатии)

При проектировании и расчетах деталей машин и элементов сооружений на прочность, жесткость и устойчивость необходимо знать свойства материалов.

Основные свойства конструкционных материалов выявляются в процессе опытов с образцами, выполненными из этих материалов. Материалы испытывают на растяжение, сжатие, сдвиг, кручение, изгиб (классификация по видам деформации) и определяют их твердость. Количественные характеристики свойств материалов, устанавливаемые в результате этих механических испытаний называют механическими характеристиками.

По характеру приложения внешних сил испытания разделяются на статические, динамические (ударной нагрузкой) и испытания на выносливость (нагрузкой, вызывающей напряжения, переменные во времени).

2.1 Опытное изучение свойств материалов при одноосном растяжении

О

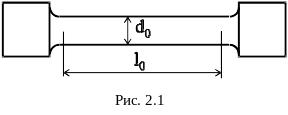

Рисунок

2.1

В цилиндрических образцах должно быть выдержано соотношение между расчетной длиной образца l0 и диаметром d0: у длинных образцов l0 = 10 d0; у коротких l0 = 5 d0. В качестве основных применяют образцы с диаметром d0 = 10 мм; при этом расчетная длина l0 = 100 мм.

Стандартные призматические образцы

прямоугольного поперечного сечения

имеют ширину, втрое большую толщины, а

расчетную длину

![]() ,

где F0

площадь поперечного сечения.

,

где F0

площадь поперечного сечения.

Испытания образцов проводятся на разрывных или универсальных испытательных машинах с механическим или гидравлическим силообразованием. Испытательная машина снабжена диаграммным аппаратом, который в процессе испытания вычерчивает график зависимости между осевой силой P, растягивающей образец, и соответствующим удлинением образца l диаграмму растяжения Р = f(l).

2.2 Диаграмма растяжения стали марки Ст3

Рассмотрим характерные участки и точки диаграммы растяжения малоуглеродистой стали, а также соответствующие им стадии деформирования образца (рис. 2.2).

От начала нагружения до определенного значения растягивающей силы имеет место прямая пропорциональная зависимость между силой и удлинением образца. Эта зависимость выражается на диаграмме прямой ОА. На этой стадии растяжения справедлив закон Гука. Обозначим силу, при которой закон пропорциональности прекращает свое действие, через Рпц. Этому значению силы на диаграмме соответствует точка А. Напряжение, вызванное силой Рпц, называется пределом пропорциональности и вычисляется по формуле: пц = Рпц/F0.

Пределом пропорциональности пц называется напряжение, после которого нарушается закон Гука. Для Ст3 пц 200 МПа.

Деформация называется упругой, если она полностью исчезает после разгрузки. Постепенно повышая нагрузку, будем проводить полную разгрузку образца. Пока сила Р не достигнет определенной величины, вызванные ею деформации будут исчезать при разгрузке. Процесс разгружения при этом изобразится той же линией, что и нагружение. Обозначим через Ру наибольшее значение силы, при котором образец еще не дает при разгрузке остаточной деформации. Этому значению на диаграмме соответствует точка В, а упругой стадии растяжения образца участок ОВ.

Наибольшее напряжение, до которого остаточная деформация образца не обнаруживается при разгрузке, называется пределом упругости у = Ру /F0. Обычно за предел упругости принимают напряжение, при котором остаточная деформация достигает 0,0010,005 %. При этом предел упругости обозначается через 0,001 или 0,005. Для Ст3 у 210 МПа.

Далее кривая плавно поднимается до точки C, где наблюдается переход к горизонтальному участку CD, называемому площадкой текучести. На этой стадии удлинение образца растет при постоянном значении растягивающей силы, обозначаемой Рт. Такой процесс деформации называется текучестью материала.

Пределом текучести называется наименьшее напряжение, при котором деформация образца происходит при постоянном растягивающем усилии, т = Рт /F0. Для Ст3 т = 240 МПа.

После стадии текучести материал вновь приобретает способность увеличивать сопротивление дальнейшей деформации. Этому процессу соответствует восходящий участок DE диаграммы, называемый участком упрочнения. Точка E соответствует наибольшему усилию Рmax, которое может воспринять образец.

Напряжение, соответствующее максимальной силе Рmax, называется временным сопротивлением или пределом прочности в = Рmax /F0. Для Ст3 В 400 МПа.

После достижения усилия Рmax деформация происходит на небольшой длине образца. Это ведет к образованию местного сужения в виде шейки и к падению силы Р, не смотря на то, что напряжение в сечении шейки непрерывно растет.

Обозначив через Рк величину растягивающей силы в момент разрыва, получим:

![]() . (2.1)

. (2.1)

Если в процессе растяжения дойти до некоторой точки М, напряжение для которой выше предела упругости, а затем начать разгрузку, то линия разгрузки будет выражаться прямой MN, параллельной начальному участку диаграммы OB. При полном снятии нагрузки в образце сохраняется остаточная деформация lост. Полная деформация испытываемого образца состоит из двух частей:

![]() ,

,

где lупр упругая деформация, исчезающая после снятия нагрузки; lост остаточная деформация.

После испытания образца определяют относительное остаточное удлинение при разрыве:

![]() ,

,

и относительное остаточное сужение в шейке:

![]() ,

,

где lК и FК длина образца и площадь поперечного сечения в шейке после разрыва. Величины и являются характеристиками пластичности материала. Для Ст3 = 2127 %; = 6070 %.

Разделив нагрузку P на начальную площадь поперечного сечения F0, а абсолютное удлинение l на расчетную длину образца l0, получим так называемую диаграмму напряжений в координатах (рис. 2.3), вид которой совпадает с диаграммой растяжения. Из диаграммы видно, что:

![]() ,

(Закон Гука)

,

(Закон Гука)

где Е модуль продольной упругости (модуль упругости первого рода, модуль Юнга).

Если в ходе испытания измерять поперечную

деформацию и

следить за изменением отношения /,

то можно обнаружить, что в зоне малых

упругих деформаций это отношение

останется практически постоянным.

Величину

![]() называют коэффициентом поперечной

деформации или коэффициентом

Пуассона. Величины Е и

характеризуют упругие свойства

материалов, поэтому их называют упругими

постоянными. Для Ст3 Е = 2105

МПа; = 0,3.

называют коэффициентом поперечной

деформации или коэффициентом

Пуассона. Величины Е и

характеризуют упругие свойства

материалов, поэтому их называют упругими

постоянными. Для Ст3 Е = 2105

МПа; = 0,3.

Нисходящий участок ЕК диаграммы

напряжений носит условный характер,

поскольку площадь поперечного сечения

образца непрерывно уменьшается после

образования шейки. Деля величину силы

на действительную площадь поперечного

сечения образца Fi,

можно построить истинную диаграмму

напряжений. Истинное сопротивление в

момент разрыва определяется

![]() .

.