- •Лекция 1 Задачи сопротивления материалов. Растяжение и сжатие

- •1.1 Основные формы элементов конструкций

- •1.2 Основные виды деформаций

- •1.3 Основные гипотезы науки о сопротивлении материалов

- •1.4 Классификация внешних сил

- •1.5 Опоры и реакции

- •1.6 Внутренние силы. Метод сечений

- •1.7 Напряжение

- •1.8 Растяжение и сжатие

- •1.9 Нормальные напряжения. Условие прочности

- •1.10 Основные типы расчетов на прочность

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 2 Опытное изучение механических свойств материалов

- •2.1 Опытное изучение свойств материалов при одноосном растяжении

- •2.2 Диаграмма растяжения стали марки Ст3

- •2.3 Наклеп

- •2.4 Диаграммы растяжения других конструкционных материалов

- •2.5 Испытание конструкционных материалов на сжатие

- •2.6 Определение твердости

- •Твердости по Виккерсу

- •2.7 Деформации при растяжении (сжатии)

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 3 Геометрические характеристики плоских сечений

- •3.1 Статические моменты сечений

- •3.2 Моменты инерции сечений

- •3.3 Зависимость между моментами инерции относительно параллельных осей

- •3.4 Моменты инерции простых сечений

- •3.4.1 Прямоугольник

- •3.4.2 Треугольник

- •3 .4.3 Круг

- •3.4.4 Кольцо

- •3.5 Изменение моментов инерции при

- •3.6 Главные оси и главные моменты инерции

- •3.7 Понятие о радиусе инерции

- •3.8 Моменты сопротивления площади

- •3.9 Моменты инерции сечений сложной формы

- •3 .10 Стандартные прокатные профили

- •4.2 Закон парности касательных напряжений. Главные площадки и главные напряжения

- •4.3 Линейное напряженное состояние Линейным или одноосным называется напряженное состояние, при котором два из трех главных напряжений равны нулю (рис. 4.2, в).

- •4.4 Плоское напряженное состояние

- •4.5 Объемное напряженное состояние

- •5.1 Первая гипотеза прочности: гипотеза наибольших нормальных

- •5.2 Вторая гипотеза прочности: гипотеза наибольших удлинений

- •5.3 Третья гипотеза прочности: гипотеза наибольших касательных

- •5.4 Четвертая гипотеза прочности: гипотеза потенциальной энергии

- •5.5 Определение внутренних сил, напряжений и деформаций при сдвиге

- •5.6 Анализ напряженного состояния при сдвиге

- •5 Рисунок 5.6 Соединение двух листов заклепками .7 Расчет на прочность

- •5.8 Примеры расчета

- •5.8.1 Расчет заклепочного соединения

- •5.8.2 Расчет болтового соединения

- •5.8.3 Расчет сварного соединения

- •5.8.4 Конструирование болта

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 6 Кручение

- •6.1 Напряжения в поперечном сечении

- •6.2 Условие прочности при кручении вала

- •6.3 Деформации при кручении и условие жесткости

- •6.4 Определение крутящего момента и построение эпюр крутящих моментов

- •6.5 Расчет винтовых цилиндрических пружин с небольшим шагом

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 7 Плоский изгиб: напряжения и прочность при изгибе

- •7.1 Напряжение при чистом изгибе

- •7.2 Условие прочности при изгибе

- •7.3 Напряжения при поперечном изгибе

- •7.4 Полная проверка прочности балки

- •7.5 Рациональные формы сечений балок

- •7.6. Перемещения при плоском изгибе

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 8 Плоский изгиб: построение эпюр поперечной силы и изгибающего момента

- •8.1. Построение эпюр поперечной силы и изгибающего момента

- •8.2 Правила проверки эпюр

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 9 Сложное сопротивление

- •9.1 Сложный и косой изгиб

- •9.2 Внецентренное растяжение (сжатие) прямого бруса

- •9.3 Изгиб с кручением

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 10 Устойчивость сжатых стержней: Продольный изгиб

- •10.1 Устойчивое и неустойчивое упругое равновесие

- •10.2 Формула Эйлера

- •10.3 Влияние способов закрепления концов стержня на критическую силу

- •10.4 Пределы применимости формулы Эйлера

- •10.5 Расчеты на устойчивость при помощи коэффициентов уменьшения основного допускаемого напряжения

- •10.6 Рациональные формы сечений стержней

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 11 Динамическое нагружение

- •11.1 Понятие о динамическом действии нагрузки

- •11.2 Удар

- •11.3 Механические свойства материалов при ударе

- •11.4 Напряжения, изменяющиеся во времени. Явление усталости материалов

- •11.5 Влияние конструктивно-технологических факторов на предел усталости

- •11.5.1 Влияние концентрации напряжений

- •11.5.2 Влияние размеров (масштабный фактор)

- •11.5.3 Влияние состояния поверхности

- •11.5.4 Влияние пауз

- •11.5.5 Влияние температуры

- •11.6 Практические меры повышения сопротивления усталости

- •Вопросы для самопроверки

- •Лекция 12 Расчет на прочность при колебаниях

- •12.1 Основные понятия

- •12.2 Жесткость системы (коэффициент упругого сопротивления)

- •12.3 Жесткость системы при параллельном соединении упругих

- •12.4 Жесткость системы при последовательном соединении упругих

- •12.5 Свободные колебания систем с одной степенью свободы.

- •12.6 Логарифмический декремент затухания

- •12.7 Коэффициент динамичности

- •12.8 Виброактивность и виброзащита

- •Вопросы для самопроверки

12.2 Жесткость системы (коэффициент упругого сопротивления)

Под жесткостью понимаем обобщенную нагрузку (линейную силу Р или крутящий момент М), вызывающую обобщенную деформацию (соответственно, линейную или угловую ) в данной точке, равную единице. Очевидно, что полная деформация ( или ) может быть определена путем деления действующей на систему нагрузки Р или М на ее жесткость С:

![]() ;

; ![]() . (12.1)

. (12.1)

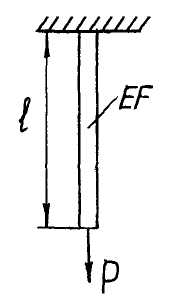

С другой стороны, деформация системы может быть определена методами сопротивления материалов. Так, например, деформация изображенного на рис. 12.3 стержня в соответствии с законом Гука будет равна:

![]() . (12.2)

. (12.2)

Из выражений (12.1) и (12.2) имеем жесткость стержня при растяжении, равную:

![]() .

.

Рисунок 12.3

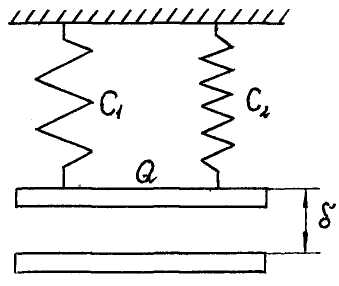

Рисунок 12.4

12.3 Жесткость системы при параллельном соединении упругих

элементов

Пусть жесткая балка весом Q подвешена на пружинах жесткостью С1 и С2 (рис. 12.4). Очевидно, всегда можно так подвесить балку и распределить её вес по пружинам, что каждая из пружин растянется на одну и ту же величину . Обозначим часть веса балки, приходящуюся на каждую из пружин, соответственно, Q1 и Q2. Очевидно, что Q = Q1 + Q2. Заменив в соответствии с формулой (12.1) Q = C; Q1 = С1 и Q2 = С2, имеем:

![]() ,

,

или

![]() .

.

Следовательно, при параллельном соединении упругих элементов жесткость системы равна сумме жесткостей упругих элементов, ее составляющих:

![]() .

.

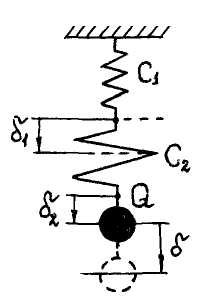

12.4 Жесткость системы при последовательном соединении упругих

элементов

При последовательном соединении пружин (рис. 12.5) на каждую из них действует вес груза Q. Очевидно, что:

![]() ,

,

или, в соответствии с формулой (12.1):

![]() ;

; ![]() .

.

Рисунок 12.5

Рисунок 12.6

Окончательно имеем:

![]() .

.

Таким образом, при последовательном соединении упругих элементов величина, обратная жесткости системы, равна сумме величин, обратных жесткости упругих элементов, ее составляющих.

12.5 Свободные колебания систем с одной степенью свободы.

Колебания без затухания

В данном случае и в дальнейшем ограничимся рассмотрением таких колебаний, для которых справедлив закон Гука и принцип независимости действия сил.

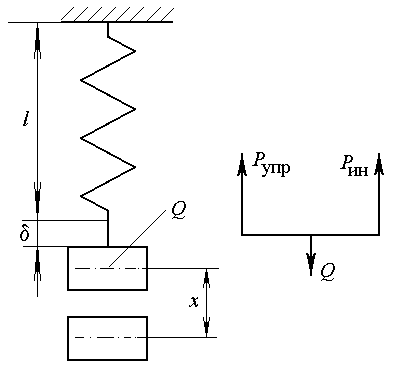

Рассмотрим простейшую систему, состоящую из груза, подвешенного на вертикально расположенной пружине (рис. 12.6). Влиянием собственного веса пружин пренебрегаем. Направим ось x вдоль оси пружины вниз.

За начало отсчета 0 возьмем положение статического равновесия груза Q.

В этом положении пружина растянута на величину = Q/C, где С жесткость пружины. Рассмотрим движение груза в произвольный момент времени t. Отклонение центра массы груза в этот момент от положения статического равновесия вниз обозначим через х. Получаем:

![]() ;

; ![]() ;

; ![]() .

.

При составлении уравнения движения будем исходить из принципа Даламбера, который заключается в том, что к движущейся с ускорением системе применимы соотношения статики при условии, что в число внешних сил включена фиктивная сила инерции, равная произведению массы на ускорение и направленная против ускорения. Полагаем, что скорость dx/dt и ускорение d2x/dt2 совпадают по направлению с отклонением X. При отклонении груза возникает упругая сила Рупр которая стремится вернуть груз в состояние равновесия и потому называется восстанавливающей силой.

Дифференциальное уравнение колебаний получим, спроектировав все действующие силы на вертикальную ось:

![]() .

.

Отсюда имеем:

![]() , (12.3)

, (12.3)

Или

![]() , (12.4)

, (12.4)

где

![]() .

.

Решением уравнения (12.3) будет:

![]() . (12.5)

. (12.5)

где А и В постоянные интегрирования, зависящие от начальных условий, т.е. от положения груза m = Q / g и его скорости dx/dt в момент времени t = 0.

Если заданы начальная координата груза х0 и начальная скорость 0, то из (12.5) определим:

![]() ;

; ![]() .

.

Полагая

![]() и

и

![]() , (12.6)

, (12.6)

решение (12.5) можно представить в виде:

![]() . (12.7)

. (12.7)

или

![]() ,

,

где амплитуда колебаний, определяемая формулой:

.

.

Величина 0t + называется фазой колебаний, а величина сдвигом фазы. На основании (12.7) может быть определена из условия tg = х00/0.

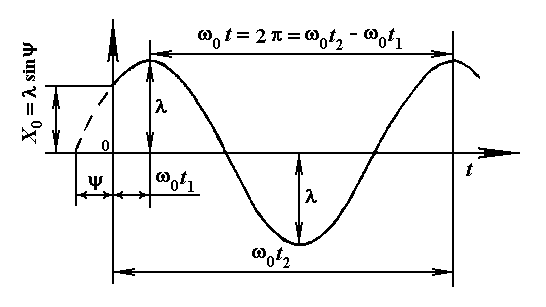

Уравнение (12.7) выражает процесс чисто периодического собственного колебания системы. График его представлен на рис. 12.7.

Период колебаний Т определяется из условия, что при увеличении времени t на величину Т аргумент, стоящий под знаком синуса, изменится на 2:

![]() .

.

Период представляет собой время, в течение которого совершается одно колебание. Если Т время одного колебания, то в 2 секунд будет происходить 0 колебаний. Поэтому величина 0 и носит название круговой частоты (в отличие от секундной частоты f = 1/Т):

![]() .

.

Рисунок 12.7

Круговую частоту часто называют частотой собственных колебаний системы, поскольку она, как это видно из (12.4), зависит не от начальных обстоятельств колебательного процесса, а от величины колеблющейся массы и жесткости системы. Формуле (12.4) можно придать вид:

![]() , (12.8)

, (12.8)

где g ускорение свободного падения, м/с2; с статическое удлинение пружины под действием груза Q.